तत्पुरुषः – ‘प्रायेण उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः’ अर्थात् जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।

उदाहरण -

- रामाश्रितः – रामम् आश्रितः

- अनर्थः – न अर्थः

- राजपुत्रः – राज्ञः पुत्रः

समास विग्रह:– शीतलम् जलम्

सूत्र - तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः।

- नियम - ऐसा तत्पुरुष समास, जिसमें प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विशेषण हो, वहाँ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। यह तत्पुरुष समास का ही भेद है।

- इस नियमानुसार उपर्युक्त समास में ‘शीतलम् (ठण्डा)’ यह ‘जलम् (जल)’ का विशेषण है।

- समास में यदि पूर्वपद विशेषण और उत्तरपद विशेष्य हो, तो उसे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय कहते हैं।

अतः ‘शीतलजलम्’ कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है।

Hint

- ज्ञानविज्ञानयोः → ज्ञानस्य च विज्ञानस्य च = इसका अर्थ होता है 'ज्ञान और विज्ञान का'। दोनों पद प्रधान होने से यह द्वन्द्व समास होता है।

- अनुकूलम् - कूलम् अनुसृत्य = इसका अर्थ कुल के अनुसार' होता है। अतः यह अव्ययीभाव होता है।

- हरिहरौ - हरिः च हरः च = इसका अर्थ 'विष्णु और शङ्कर दोनों' ऐसे होगा। दोनों पद प्रधान होने से यह द्वन्द्व समास होता है।

Additional Information

‘समसनं समासम्’ संक्षिप्त करना ही समास होता है अर्थात् दो या दो से अधिक पदों के विभक्ति, समुच्चय बोधक च आदि को संक्षेप करके एक पद बनाने को समास कहते है- ‘अनेकाषां पदानां एकपदी भवनं समासः।’ इसमें पूर्व और उत्तर दो पद होते हैं। यथा-

- पित्रा युक्तः = पितृयुक्तः

- यूपाय दारु = यूपदारु

- माता च पिता च = पितरौ

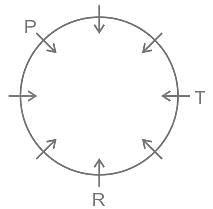

समास भेद:- प्रायः समास के पाँच प्रकार बताये गए हैं-

(1) केवलसमास:- ‘विशेषसंज्ञाविनिर्मुक्तः केवल समासः’ अर्थात् विशेष संज्ञा रहित जहाँ केवल समास हो। जैसे:-

(2) अव्ययीभाव:- ‘प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानोऽव्ययीभावो’ अर्थात् जहाँ पूर्व पद प्रधान हो तथा अव्यय हो। जैसे:-

- मतिम् अनतिक्रम्य = यथामति

(3) तत्पुरुष:- ‘उत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषः’ अर्थात् जहाँ उत्तरपद प्रधान हो दोनों पद में अलग-अलग और कभी-कभी समान विभक्ति होती है तथा पूर्वपद के विभक्ति का लोप होता है।

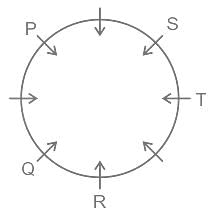

तत्पुरुष समास के भेद:- इसके दो भेद होते हैं-

1) व्याधिकरण तत्पुरुष:- इसके सात प्रकार होते हैं-

द्वितीया तत्पुरुष:- श्रित, अतीत, आगतादि शब्द यदि उत्तरपद हो तो द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे:-

- कृष्णं श्रितः = कृष्णश्रित

- दुःखम् अतीत = दुःखातीत

- सुखाद् अपेतः = सुखापेतः।

तृतीया तत्पुरुष:- हीन, विद्ध आदि शब्द यदि उत्तरपद हो तो तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे:-

- सर्पेण दष्टः = सर्पदष्टः

- शरेण विद्धः = शरविद्धः

- विद्यया हीनः = विद्याहीनः।

चतुर्थी तत्पुरुष:- बलि, अर्थ, तदर्थ आदि शब्द यदि उत्तरपद हो तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जैसे:-

- भूताय बलिः = भूतबलिः

- स्नानाय इदम् = स्नानार्थम्

- तस्मै इदम् = तदर्थम्।

पञ्चमी तत्पुरुष:- भय, मुक्त, पतित आदि शब्द यदि उत्तरपद हो तो पञ्चमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे:-

- चौरद् भयम् = चौरभयम्

- रोगात् मुक्तः = रोगमुक्तः

- स्वर्गात् पतितः = स्वर्गपतितः

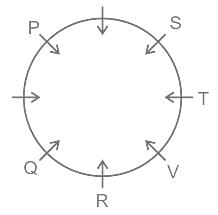

षष्ठी तत्पुरुष:- जब समस्त पद में दोनों पद एक दुसरे से सम्बन्धित हो तो षष्ठी तत्पुरुष होता है। जैसे-

- राज्ञः पुरुषः = राजपुरुषः

- गङ्गायाः जलम् = गङ्गाजलम्

सप्तमी तत्पुरुष:- शौण्ड, चतुर, कुशल आदि शब्द यदि उत्तरपद हो तो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जैसे:-

- सभायां पण्डितः = सभापण्डितः

- कर्मणि कुशलः = कर्मकुशलः

नञ् तत्पुरुष:- जहाँ पूर्वपद अ, अन् अथवा न हो वहाँ नञ् तत्पुरुष समास होता है। जैसे:-

- न ज्ञानम् = अज्ञानम्

- न आदि = अनादि

- न आस्तिक = अनास्तिक

2) समानाधिकरण तत्पुरुष:- इसके दो भेद होते हैं-

कर्मधारय:- विशेषण-विशेष्य तथा उपमानोपमेय पदों का परस्पर समास हो तो कर्मधारय समास होता है। जैसे:-

- नीलम् उत्पलम् = नीलोत्पलम्

- शीतलजलम् = शीतलम् जलम्

- चन्द्र इव मुखम् = चन्द्रमुखम्

द्विगु:- जब विशेषण संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है। जैसे:-

- त्रयाणां भुवनानां समाहारः = त्रिभुवनम्

- सप्तानां दिनानां समाहारः = सप्तदिनम्

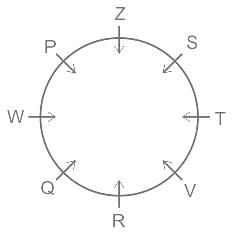

(4) द्वन्द्व:- ‘उभयपदार्थप्रधानो द्वन्द्वः’ जहाँ दोनों पद प्रधान हो। इसके विग्रह में च जुडता है। जैसे:- माता च पिता च = पितरौ

इसके तीन प्रकार हैं-

- इतरेतर द्वन्द्व

- एकशेष द्वन्द्व

- समाहार द्वन्द्व

(5) बहुव्रीहि:- ‘अन्यपदार्थप्रधानो बहुव्रीहिः’ जहाँ अन्य पद प्रधान हो। जैसे:-

- पीतम् अम्बरं यस्य सः = पीताम्बरः (हरिः)

- लम्बः उदरः यस्य सः = लम्बोदरः (गणेशः)