दूरसंचार | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय

दूरसञ्चार एक देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में 1850 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ प्रयोग के आरंभ से, दूरसञ्चार क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इस उद्योग में कई मील के पत्थर देखे गए हैं, जिसमें विनियामक ढांचे की स्थापना, उन्नत तकनीकों का परिचय, और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए नीतियों का विकास शामिल है। यह अवलोकन दूरसञ्चार के प्रमुख पहलुओं को सरल तरीके से समझाएगा, जिसमें नीतियाँ, प्रौद्योगिकियाँ, और नियामक निकाय शामिल हैं।

राष्ट्रीय दूरसञ्चार नीति, 2012

भारत सरकार ने 31 मई, 2012 को राष्ट्रीय दूरसञ्चार नीति, 2012 को मंजूरी दी। इस नीति ने एकीकृत लाइसेंसिंग तंत्र पेश किया और दूरसञ्चार विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा।

- एकीकृत लाइसेंस: इसने विभिन्न दूरसञ्चार लाइसेंसों को सरल बनाने और समेकित करने के लिए एक नए लाइसेंसिंग ढांचे के निर्माण की अनुमति दी।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 (NDCP-2018)

NDCP-2018 ने राष्ट्रीय दूरसञ्चार नीति, 2012 का स्थान लिया, जिसका लक्ष्य भारत में डिजिटल संचार को आधुनिक और विस्तारित करना है।

- यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: नीति का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को 50 Mbps की गति से यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।

- ग्राम पंचायतें कनेक्टिविटी: 2020 तक सभी ग्राम पंचायतों को 1 Gbps कनेक्टिविटी और 2022 तक 10 Gbps कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्तमान औसत ब्रॉडबैंड गति लगभग 5-6 Mbps है।

- निवेश और कौशल: नीति का उद्देश्य डिजिटल संचार क्षेत्र में $100 बिलियन का निवेश आकर्षित करना और एक मिलियन लोगों को नए युग के कौशल में प्रशिक्षित करना है।

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT): यह IoT पारिस्थितिकी तंत्र को 5 बिलियन जुड़े उपकरणों तक विस्तारित करने की योजना है।

- डेटा सुरक्षा: नीति एक व्यापक डेटा सुरक्षा तंत्र स्थापित करने का प्रयास करती है ताकि गोपनीयता, स्वायत्तता, और विकल्प की रक्षा की जा सके, और सुनिश्चित करें कि डिजिटल संचार सुरक्षित हों।

- दूरसञ्चार आयोग का पुनर्नामकरण: इस नीति के तहत दूरसञ्चार आयोग का नाम \"डिजिटल संचार आयोग\" रखा जाएगा।

दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण भारत (TRAI)

TRAI की स्थापना 20 फरवरी, 1997 को Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 के माध्यम से की गई थी। इसका उद्देश्य टेलीकॉम सेवाओं को विनियमित करना और दरें निर्धारित करना है, जो पहले केंद्रीय सरकार द्वारा प्रबंधित की जाती थीं।

Telecommunication Dispute Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT)

29 मई, 2000 को एक अध्यादेश के माध्यम से TRAI अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे TDSAT की स्थापना हुई। यह न्यायालय टेलीकॉम से संबंधित विवादों और न्यायिक कार्यवाही को संभालता है, जो पहले TRAI के अधिकार क्षेत्र में थे।

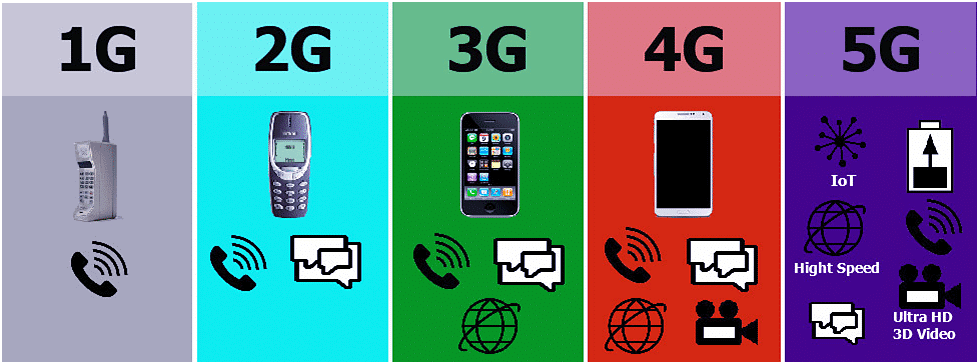

नेटवर्क प्रौद्योगिकी की पीढ़ियाँ

- 1G (पहली पीढ़ी): 1980 के दशक में पेश की गई प्रारंभिक वायरलेस फोन तकनीक, जो एनालॉग संचार मानकों से परिभाषित होती है।

- 2G (दूसरी पीढ़ी): पाठ संदेशों के लिए डिजिटल एन्क्रिप्शन पेश किया, जिससे डेटा सुरक्षा में सुधार हुआ और डेटा ट्रांसफर की अनुमति मिली।

- 3G (तीसरी पीढ़ी): मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट एक्सेस सक्षम किया, जिसमें वेब ब्राउज़िंग, वीडियो कॉल, और संगीत डाउनलोड शामिल हैं।

- 4G (चौथी पीढ़ी): उच्च गति मोबाइल इंटरनेट प्रदान किया, जिसमें मोबाइल वेब एक्सेस, IP टेलीफोनी, गेमिंग सेवाएँ, और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी अनुप्रयोग शामिल हैं।

- 5G (पाँचवीं पीढ़ी): मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में अगली प्रमुख चरण का प्रतिनिधित्व करता है, जो 4G से भी तेज गति और उन्नत क्षमताओं का वादा करता है।

NATGRID (नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड)

- उद्देश्य: NATGRID विभिन्न सरकारी डेटाबेस को एकीकृत और लिंक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि समग्र इंटेलिजेंस पैटर्न प्रदान किया जा सके। इससे इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए बेहतर पहुंच और समन्वय में सुविधा मिलती है।

मोबाइल टेलीफोनी

परिभाषा: मोबाइल टेलीफोनी उन फोन को संदर्भित करता है जो स्वतंत्र रूप से चल सकते हैं और स्थलीय सेलुलर नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। उपग्रह फोन के विपरीत, जो कक्षा में स्थापित उपग्रहों से जुड़ते हैं, मोबाइल फोन बेस स्टेशनों या सेल साइट्स का उपयोग करते हैं।

मोबाइल निगरानी

- परिभाषा: मोबाइल निगरानी में फोन वार्तालापों की निगरानी, स्थानों का ट्रैकिंग और डेटा की निगरानी शामिल होती है। मोबाइल फोन से पहले, इसी तरह की निगरानी फोन लाइनों की वायर्ड टैपिंग के माध्यम से की जाती थी।

सेल फोन/मोबाइल फोन जैमर

- परिभाषा: एक मोबाइल फोन जैमर एक उपकरण है जिसका उपयोग सेलुलर सिग्नलों को बेस स्टेशनों तक पहुँचने से रोकने के लिए किया जाता है, जिससे फोन सिग्नल प्राप्त करने में असमर्थ हो जाते हैं।

ब्लूटूथ तकनीक

- परिभाषा: ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक मानक है जो उपकरणों, जैसे स्मार्टफोन और कंप्यूटर, के बीच छोटे रेंज में डेटा एक्सचेंज के लिए है, जिससे उच्च सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत क्षेत्र नेटवर्क (PANs) बनते हैं।

चैनल एक्सेस विधियाँ

- फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस (FDMA): विभिन्न डेटा धाराओं के बीच फ्रीक्वेंसी बैंड को विभाजित करता है।

- wavelength डिविजन मल्टीपल एक्सेस (WDMA): चैनल एक्सेस के लिए वेवलेन्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर आधारित है।

- ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस (OFDMA): डेटा संचरण के लिए ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लेक्सिंग (OFDM) का मल्टी-यूजर संस्करण।

- टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस (TDMA): डेटा धाराओं को एक पुनरावृत्त चक्र में विभिन्न समय स्लॉट आवंटित करता है।

- कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (CDMA): एक ही चैनल को साझा करने के लिए अद्वितीय कोडों का उपयोग करता है।

- ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस (GSM): एक डिजिटल मानक जो पहले पीढ़ी के एनालॉग नेटवर्क को प्रतिस्थापित करता है, जिसे वॉयस टेलीफोनी के लिए अनुकूलित किया गया है।

- डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL): एक तकनीक जो स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचरण को सक्षम बनाती है।

मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम

एंड्रॉइड: एक लिनक्स-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे ओपन हैंडसेट अलायंस द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें गूगल का नेतृत्व है। यह कई स्मार्टफोनों और टैबलेट्स को संचालित करता है। इसकी नवीनतम स्थिर संस्करण एंड्रॉइड 10 है, जिसे 3 सितंबर 2019 को जारी किया गया था।

iOS: एप्पल इंक द्वारा विकसित, iOS एक यूनिक्स-आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है जो OSX से निकला है। यह एप्पल के मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।

विंडोज फोन: माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो विंडोज मोबाइल का उत्तराधिकारी है। विंडोज फोन 8, जिसे एपोलो के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा संस्करण है।

|

464 docs|420 tests

|