नए मेहमान NCERT Solutions | Hindi मल्हार Class 8 - New NCERT PDF Download

पाठ से

मेरी समझ से

(क) निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा (*) बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं।

1. आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को 'सीधे लड़के' किस संदर्भ में कहा?

- अतिथियों की सेवा करने के कारण *

- किसी तरह का प्रश्न न करने के कारण

- आज्ञाकारिता के भाव के कारण *

- गरमी को चुपचाप सहने के कारण

उत्तर: अतिथियों की सेवा करने के कारण, आज्ञाकारिता के भाव के कारण

बच्चों ने बिना बहस किए अतिथियों के लिए पानी लाकर दिया और उनकी बात मानी, इसलिए मेहमानों को वे सीधे और अच्छे लगे।

2. "एक ये पड़ोसी हैं, निर्दयी..." विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा?

- उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं *

- पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं *

- लड़ने-झगड़ने के अवसर ढूँढ़ते हैं

- अतिथियों का अपमान करते हैं

उत्तर: उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं, पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं

विश्वनाथ पड़ोसियों को निर्दयी कहता है क्योंकि वे उनकी परेशानी पर खुश होते हैं और छत पर बच्चों को सोने की जगह देने जैसे छोटे सहयोग से भी मना करते हैं।

3. "ईश्वर करें इन दिनों कोई मेहमान न आए।" रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है?

- मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण *

- रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण *

- अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण *

- उसे अतिथियों का आना-जाना पसंद न होने के कारण

उत्तर: मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण, अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण

रेवती मेहमानों के आने की कामना नहीं करती क्योंकि घर छोटा है, व्यवस्था की कमी है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और मेहमानों के कारण काम बढ़ जाता है।

4. "हे भगवान! कोई मुसीबत न आ जाए।" रेवती कौन-सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है?

- पानी की कमी होने की

- पड़ोसियों के चिल्लाने की

- मेहमानों के आने की *

- गरमी के कारण बीमारी की

उत्तर: मेहमानों के आने की

रेवती दरवाजे की खटखट सुनकर चिंतित होती है और प्रार्थना करती है कि कोई मेहमान न आए, क्योंकि मेहमानों की वजह से पहले से परेशान परिवार को और मुश्किल हो सकती है।

5. इस एकांकी के आधार पर बताएँ कि मुख्य रूप से कौन-सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है?

- संवाद *

- कथा

- वर्णन

- मंचन

उत्तर: संवाद

संवाद एक रचना को नाटक का रूप देते हैं क्योंकि यह पात्रों के बीच बातचीत से कहानी को जीवंत बनाता है।

(ख) हो सकता है कि आप सभी ने अलग-अलग उत्तर चुने हों। अब अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने?

उत्तर: हमने अपने दोस्तों के साथ चर्चा की और पाया कि हमने जो उत्तर चुने हैं, वे इन कारणों से सही हैं:

- आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को 'सीधे लड़के' कहा क्योंकि वे अतिथियों की सेवा कर रहे थे, कोई सवाल नहीं पूछ रहे थे और आज्ञाकारी थे इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में प्रमोद और किरण मेहमानों के लिए पानी लाते हैं, पंखा चलाते हैं और उनकी बात मानते हैं, जो उनकी सीधेपन को दिखाता है।

- विश्वनाथ ने पड़ोसियों को निर्दयी कहा क्योंकि वे कष्ट में प्रसन्न होते हैं और सहयोग नहीं करते इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में पड़ोसी छत पर खाट बिछाने की अनुमति नहीं देते और विश्वनाथ की परेशानी में कोई मदद नहीं करते, जो उनके निर्दयी स्वभाव को दर्शाता है।

- रेवती मेहमान न आने की कामना करती है क्योंकि घर में जगह की कमी है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेहमानों से काम बढ़ जाता है इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में रेवती सिरदर्द और गरमी से परेशान है, और मेहमानों की खातिरदारी से उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

- रेवती मेहमानों के आने को मुसीबत मानती है इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में वह दरवाजे की खटखट सुनकर चिंतित होती है और मेहमानों की खातिरदारी को गरमी और बीमारी के बीच अतिरिक्त बोझ मानती है।

- संवाद किसी रचना को नाटक का रूप देता है इसलिए सही है क्योंकि एकांकी में पात्रों की बातचीत (जैसे विश्वनाथ और रेवती की बातें, मेहमानों के साथ संवाद) कहानी को जीवंत बनाती है और पात्रों की भावनाओं व परिस्थितियों को सामने लाती है।

पंक्तियों पर चर्चा

पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए।

- "पानी पीते-पीते पेट फूला जा रहा है, और प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।"

उत्तर: अर्थ: विश्वनाथ कहता है कि वह बहुत सारा पानी पी रहा है, लेकिन गरमी इतनी ज्यादा है कि प्यास नहीं बुझ रही। यह पंक्ति शहर की भीषण गरमी और पानी की कमी को दर्शाती है।

- "सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।"

उत्तर: अर्थ: रेवती कहती है कि पूरा शहर इतना गर्म है कि लगता है आग की बारिश हो रही है। यह गरमी की तीव्रता और असहजता को दिखाता है।

- "यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं।"

उत्तर: अर्थ: रेवती अपने दुखी जीवन की तुलना चने भूनने से करती है, जैसे वे गरमी और मुश्किलों में जल रहे हैं। यह उनकी तकलीफ और मजबूरी को बताता है।

- "आह, अब जान में जान आई। सचमुच गरमी में पानी ही तो जान है।"

उत्तर: अर्थ: नन्हेमल ठंडा पानी पीने के बाद कहता है कि गरमी में पानी पीने से राहत मिलती है। यह पंक्ति पानी की अहमियत और गरमी की परेशानी को दर्शाती है।

कक्षा में साझा करने के लिए: इन पंक्तियों से पता चलता है कि एकांकी में गरमी और गरीबी की वजह से परिवार कितना परेशान है। आप अपने सहपाठियों से पूछ सकते हैं कि क्या वे इन पंक्तियों से परिवार की मजबूरी और गरमी की तीव्रता को समझ पाए।

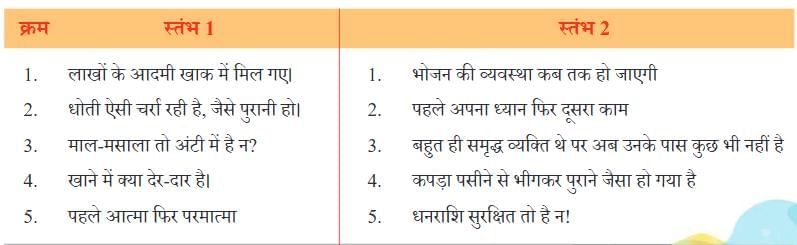

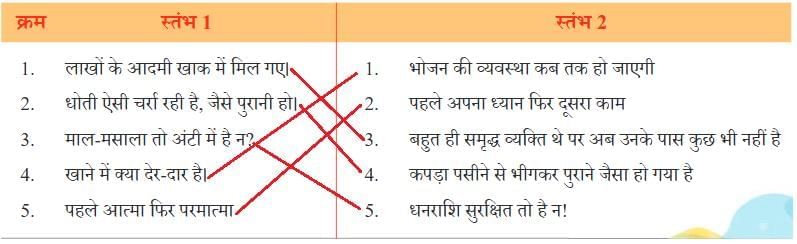

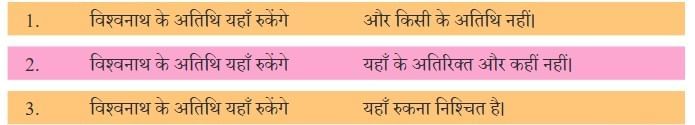

मिलकर करें मिलान

स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और स्तंभ 2 में उनसे मिलते-जुलते भाव दिए गए हैं। स्तंभ 1 की पंक्तियों को स्तंभ 2 की उनके सही भाव वाली पंक्तियों से रेखा खींचकर मिलाइए- उत्तर:

उत्तर:

सोच-विचार के लिए

(क) “शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं।" नन्हेमल का 'ऐसे ही मकान' से क्या आशय है?

उत्तर: नन्हेमल का मतलब है कि शहरों में छोटे, तंग और कम सुविधाओं वाले मकान आम हैं। विश्वनाथ का मकान छोटा है, जिसमें जगह की कमी, गरमी और हवा न होने की समस्या है। नन्हेमल यह कहकर शहरों की सामान्य मकान स्थिति को दर्शाता है।

(ख) पड़ोसी को विश्वनाथ से किस तरह की शिकायत है? आपके विचार से पड़ोसी का व्यवहार उचित है या अनुचित? तर्क सहित उत्तर दीजिए।

उत्तर:

- शिकायत: पड़ोसी को शिकायत है कि विश्वनाथ के मेहमान उनकी छत पर गंदा पानी फैलाते हैं और उनकी खाट पर लेट जाते हैं।

- उचित या अनुचित: पड़ोसी का व्यवहार अनुचित है।

- तर्क:

- पड़ोसी छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और विश्वनाथ के मेहमानों की गलती को बार-बार उजागर करते हैं, बिना उनकी मजबूरी समझे।

- वे सहयोग करने की बजाय झगड़ा करते हैं, जैसे छत पर खाट बिछाने से मना करना।

- हालांकि, छत पर गंदगी फैलाना गलत है, लेकिन पड़ोसी को इसे समझदारी से सुलझाना चाहिए था, न कि चिल्लाना।

(ग) एकांकी में विश्वनाथ नन्हेमल और बाबूलाल को नहीं जानता है, फिर भी उन्हें अपने घर में आने देता है। क्यों?

उत्तर: विश्वनाथ उन्हें इसलिए घर में आने देता है क्योंकि:

- भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है, और विश्वनाथ अतिथि सत्कार की परंपरा निभाता है।

- उसे लगता है कि शायद कोई परिचित ने उन्हें भेजा हो, जैसे संपतराम या जगदीशप्रसाद।

- वह मेहमानों को रात में भटकने से बचाने के लिए उन्हें अंदर बुलाता है।

(घ) एकांकी के उन संवादों को ढूँढ़कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि बाबूलाल और नन्हेमल विश्वनाथ के परिचित नहीं हैं?

उत्तर:

- विश्वनाथ: "मैं संपतराम को नहीं जानता।"

- नन्हेमल: "संपतराम को जानने की... क्यों, वह तो आपसे मिले हैं।"

- विश्वनाथ: "मैं कविराज तो नहीं हूँ?"

- नन्हेमल: "हमें याद नहीं आ रहा। हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए।"

- विश्वनाथ: "जिनके यहाँ आपको जाना था, वह काम क्या करते हैं?"

- बाबूलाल: "मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो सामान लेने चला गया था।"

ये संवाद दिखाते हैं कि नन्हेमल और बाबूलाल विश्वनाथ को ठीक से नहीं जानते और गलत जगह आ गए हैं।

(ङ) एकांकी के उन वाक्यों को ढूँढ़कर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शहर में भीषण गरमी पड़ रही है।

उत्तर:

- "ओफ, बड़ी गरमी है!"

- "सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।"

- "प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।"

- "यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं।"

- "सचमुच गरमी में पानी ही तो जान है।"

- "चारों तरफ दीवारें तप रही हैं।"

- "फिर भी पसीने से नहा गया हूँ।"

अनुमान और कल्पना से

अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए-

(क) एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी को अतिथियों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहता है। साथ ही रेवती की अस्वस्थता का विचार करके भोजन बाजार से मँगवाने का सुझाव भी देता है। लेकिन उसने स्वयं अतिथियों के लिए भोजन बनाने के विषय में क्यों नहीं सोचा?

उत्तर: एकांकी में विश्वनाथ अपनी पत्नी रेवती को अतिथियों के लिए भोजन बनाने को कहता है और उसकी अस्वस्थता को देखते हुए बाजार से खाना मंगवाने का सुझाव भी देता है, लेकिन उसने खुद खाना बनाने के बारे में नहीं सोचा। इसके कई कारण हो सकते हैं। उस समय के भारतीय समाज में रसोई का काम ज्यादातर महिलाओं का माना जाता था, इसलिए विश्वनाथ ने शायद इस रिवाज के कारण खुद खाना बनाने की नहीं सोची। साथ ही, वह खुद गरमी और थकान से परेशान था और उसे रसोई का काम करने का अनुभव या आदत नहीं रही होगी। रेवती की तबीयत खराब होने के बावजूद, विश्वनाथ ने बाजार से खाना मंगवाने का विकल्प सुझाया, जो उसकी चिंता को दिखाता है, लेकिन सामाजिक मान्यताओं के कारण उसने खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी नहीं ली।

(ख) एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के पेयजल की व्यवस्था करता है और छोटी बहन का भी ध्यान रखता है। प्रमोद को इस तरह के उत्तरदायित्व क्यों दिए गए होंगे?

उत्तर: एकांकी में विश्वनाथ का बेटा प्रमोद अतिथियों के लिए पानी लाता है और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखता है। उसे ये जिम्मेदारियाँ शायद इसलिए दी गईं क्योंकि वह परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और समझदार माना जाता है। प्रमोद का आज्ञाकारी स्वभाव, जैसे मेहमानों के लिए पानी लाना और पंखा चलाना, दिखाता है कि वह जिम्मेदारी निभाने में सक्षम है। विश्वनाथ और रेवती गरमी, बीमारी और मेहमानों की खातिरदारी से परेशान थे, इसलिए उन्होंने प्रमोद को ये काम सौंपे। साथ ही, यह भी संभव है कि परिवार में बच्चों को छोटी-मोटी जिम्मेदारियाँ सिखाने की परंपरा रही हो, ताकि वे भविष्य में परिवार की मदद कर सकें।

(ग) "कैसी बातें करते हो, भैया! मैं अभी खाना बनाती हूँ" भीषण गरमी और सिर में दर्द के बावजूद भी रेवती भोजन की व्यवस्था करने के लिए क्यों तैयार हो गई होगी?

उत्तर: रेवती अपने भाई के लिए कहती है, “कैसी बातें करते हो, भैया! मैं अभी खाना बनाती हूँ,” भले ही वह भीषण गरमी और सिरदर्द से परेशान थी। वह भोजन बनाने को तैयार हुई क्योंकि वह अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और उसका आदर करना अपना कर्तव्य समझती थी। भारतीय संस्कृति में मेहमानों और रिश्तेदारों की खातिरदारी को बहुत महत्व दिया जाता है, और रेवती नहीं चाहती थी कि उसका भाई भूखा सोए। उसने अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर अपने भाई की भूख और आराम को प्राथमिकता दी। यह भी संभव है कि वह अपने परिवार की इज्जत बनाए रखना चाहती थी, ताकि भाई को लगे कि उसका स्वागत अच्छे से हुआ।

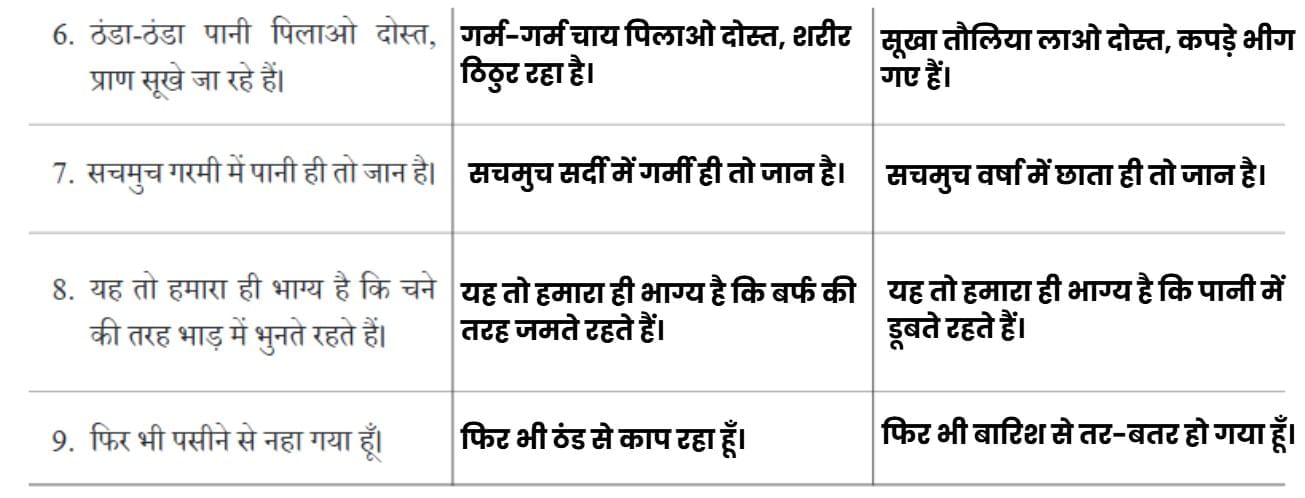

(घ) एकांकी से गरमी की भीषणता दर्शाने वाली कुछ पंक्तियाँ दी जा रही हैं। अपनी कल्पना और अनुमान से बताइए कि सर्दी और वर्षा की भीषणता के लिए आप इनके स्थान पर क्या-क्या वाक्य प्रयोग करते हैं? अपने वाक्यों को दिए गए उचित स्थान पर लिखिए-

उत्तर:

एकांकी की रचना

इस एकांकी के आरंभ में पात्र-परिचय, स्थान, समय और विश्वनाथ और रेवती के घर के विषय में बताया गया है, जैसे कि-

- "गरमी की ऋतु, रात के आठ बजे का समय। कमरे के पूर्व की ओर दो दरवाजे..."

- विश्वनाथ - उफ्फ, बड़ी गरमी है (पंखा जोर-जोर से करने लगता है) इन बंद मकानों में रहना कितना भयंकर है। मकान है कि भट्टी!

(पश्चिम की ओर से एक स्त्री प्रवेश करती है) - रेवती - (आँचल से मुँह का पसीना पोंछती हुई) पत्ता तक नहीं हिल रहा है। जैसे साँस बंद हो जाएगी। सिर फटा जा रहा है।

एकांकी की इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इन्हें पढ़कर स्पष्ट पता चल रहा है कि पहली पंक्ति समय और स्थान आदि के विषय में बता रही है। इसे रंगमंच-निर्देश कहते हैं। वहीं दूसरी पंक्तियों से स्पष्ट है कि ये दो लोगों द्वारा कही गई बातें हैं। इन्हें संवाद कहा जाता है। ये 'नए मेहमान' एकांकी का एक अंश है।

एकांकी एक प्रकार का नाटक होता है जिसमें केवल एक ही अंक या भाग होता है। इसमें किसी कहानी या घटना को संक्षेप में दर्शाया जाता है। आप इस एकांकी में ऐसी अनेक विशेषताएँ खोज सकते हैं। (जैसे- इस एकांकी में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं, पात्र-परिचय, अभिनय संकेत, वेशभूषा संबंधी निर्देश आदि)

(क) अपने समूह में मिलकर इस एकांकी की विशेषताओं की सूची बनाइए।

उत्तर: "नए मेहमान" एकांकी की विशेषताएँ:

- एक अंक वाली रचना: यह एकांकी केवल एक अंक में पूरी होती है और कहानी संक्षेप में प्रस्तुत की गई है।

- पात्र-परिचय: एकांकी की शुरुआत में पात्रों का परिचय दिया गया है, जैसे विश्वनाथ (45 वर्ष, गंभीर), रेवती, नन्हेमल, बाबूलाल आदि।

- स्थान और समय का वर्णन: रंगमंच-निर्देश में स्थान (भारत का बड़ा नगर, घर का कमरा) और समय (गरमी की ऋतु, रात 8 बजे) बताया गया है।

- संवाद-प्रधान: कहानी मुख्य रूप से पात्रों के संवादों (जैसे विश्वनाथ और रेवती की बातचीत) से आगे बढ़ती है।

- अभिनय संकेत: कोष्ठक में पात्रों के हाव-भाव और गतिविधियों के निर्देश दिए गए हैं, जैसे "(आँचल से मुँह का पसीना पोंछती हुई)"।

- वेशभूषा निर्देश: पात्रों के कपड़ों का वर्णन है, जैसे विश्वनाथ का कुरता-धोती और नन्हेमल-बाबूलाल की मैली धोती।

- सामाजिक मुद्दों का चित्रण: एकांकी में मध्यवर्गीय परिवार की परेशानियाँ (गरमी, छोटा मकान, मेहमानों की खातिरदारी) दिखाई गई हैं।

- संक्षिप्त कहानी: यह एक छोटी-सी घटना (अनजान मेहमानों का आना) पर आधारित है, जो एक रात में पूरी होती है।

- हास्य और व्यंग्य: नन्हेमल और बाबूलाल के संवादों में हल्का हास्य और गलतफहमी का तत्व है।

- वास्तविकता का चित्रण: एकांकी में गरमी, तंग मकान और पड़ोसियों की शिकायत जैसी रोजमर्रा की समस्याएँ वास्तविक लगती हैं।

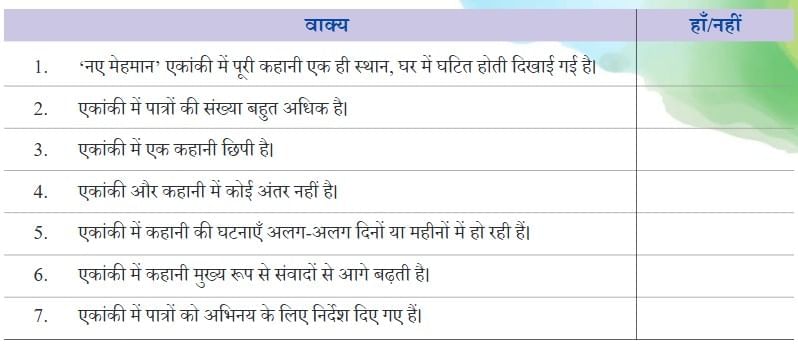

(ख) आगे कुछ वाक्य दिए गए हैं। एकांकी के बारे में जो वाक्य आपको सही लग रहे हैं, उनके सामने 'हाँ' लिखिए। जो वाक्य सही नहीं लग रहे हैं, उनके सामने 'नहीं' लिखिए। उत्तर:

उत्तर:

अभिनय की बारी

(क) क्या आपने कभी मंच पर कोई एकांकी या नाटक देखा है? टीवी पर फिल्में और धारावाहिक तो अवश्य देखे होंगे ! अपने अनुभवों से बताइए कि यदि आपको अपने विद्यालय में 'नए मेहमान' एकांकी का मंचन करना हो तो आप क्या-क्या तैयारियाँ करेंगे। (उदाहरण के लिए इस एकांकी में आप क्या-क्या जोड़ेंगे जिससे यह और अधिक रोचक बने, कौन-से पात्र जोड़ेंगे या पात्रों की वेशभूषा क्या रखेंगे?)

उत्तर: यदि मुझे अपने विद्यालय में "नए मेहमान" एकांकी का मंचन करना हो, तो मैं निम्नलिखित तैयारियाँ करूँगा:

- मंच सज्जा (Stage Setup):

- कमरे का दृश्य: एक छोटा-सा कमरा दिखाने के लिए एक मेज, दो कुर्सियाँ, और एक पलंग रखूँगा। मेज पर कुछ किताबें और अखबार होंगे, जैसा एकांकी में बताया गया है।

- पंखा: एक पुराना टेबल फैन मेज पर रखूँगा, जो धीमी हवा देता हो, ताकि गरमी का एहसास हो।

- दरवाजे: पूर्व और दक्षिण की ओर दो दरवाजों का आभास देने के लिए पर्दे या बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा।

- प्रकाश व्यवस्था: गरमी दिखाने के लिए मंच पर पीली या गर्म रोशनी का उपयोग करूँगा।

- पात्रों की वेशभूषा:

- विश्वनाथ: 45 साल का मध्यवर्गीय पुरुष, कुरता-धोती (पसीने से गीली), गंभीर चेहरा। एक साधारण बनियान और पसीने से भीगा रुमाल साथ में होगा।

- रेवती: साड़ी (हल्की और साधारण), आँचल से पसीना पोंछने के लिए रुमाल। सिरदर्द दिखाने के लिए हल्का मेकअप (थका हुआ चेहरा)।

- नन्हेमल: मैली धोती, काली बंडी, सफेद पगड़ी, मूँछें और माथे पर सलवट दिखाने के लिए मेकअप।

- बाबूलाल: मैली धोती, अधकटी मूँछें, साधारण कमीज़, और पसीने से गीला लुक।

- प्रमोद और किरण: स्कूल यूनिफॉर्म या साधारण कपड़े, क्योंकि वे बच्चे हैं।

- आगंतुक (रेवती का भाई): साधारण कमीज़-पैंट, थका हुआ लुक, क्योंकि वह लंबा सफर करके आया है।

- क्या जोड़ा जा सकता है:

- पृष्ठभूमि ध्वनि: गरमी दिखाने के लिए पंखे की हल्की आवाज़ या बाहर से गर्म हवा की आवाज़ जोड़ी जा सकती है।

- नया पात्र: एक पड़ोसी का किरदार थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, जो मंच पर आकर विश्वनाथ से बहस करे। इससे हास्य और तनाव बढ़ेगा।

- रोचकता के लिए: नन्हेमल और बाबूलाल के संवादों में और हास्य जोड़ा जा सकता है, जैसे उनकी गलतफहमी को और मज़ेदार तरीके से दिखाना।

- प्रॉप्स: एक पानी का घड़ा और गिलास मंच पर रखूँगा, ताकि पात्र बार-बार पानी पीने की बात करें तो वह वास्तविक लगे।

- अभिनय की तैयारी:

- पात्रों को उनके हाव-भाव सिखाएँ, जैसे रेवती का सिर दबाना, विश्वनाथ का पंखा झलना, और नन्हेमल का पगड़ी से पसीना पोंछना।

- संवादों को जोर-शोर से बोलने की प्रैक्टिस करवाऊँगा, ताकि गरमी और परेशानी का एहसास दर्शकों तक पहुँचे।

(ख) अब आपको अपने-अपने समूह में इस एकांकी को प्रस्तुत करने की तैयारी करनी है। इसके लिए आपको यह सोचना है कि कौन किस पात्र का अभिनय करेगा। आपके शिक्षक आपको तैयारी के बाद अभिनय के लिए निर्धारित समय देंगे (जैसे 10 मिनट या 15 मिनट)। आपको इतने ही समय में एकांकी प्रस्तुत करनी है। बारी-बारी से प्रत्येक समूह एकांकी प्रस्तुत करेगा।

सुझाव-

- आप एकांकी को जैसा दिया गया है, बिलकुल वैसा भी प्रस्तुत कर सकते हैं या इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी कर सकते हैं।

- एकांकी के लिए आस-पास की वस्तुओं का ही उपयोग कर लेना है, जैसे- कुर्सी, मेज आदि।

- स्थान की कमी हो तो अभिनेता बच्चे अपने स्थान पर खड़े-खड़े भी संवाद बोल सकते हैं।

- आप चाहें तो अपने अभिनय को अपने शिक्षक की सहायता से रिकॉर्ड करके उसे अपने परिवार या संबंधियों के साथ साझा भी कर सकते हैं।

उत्तर:

1. पात्रों का चयन

अपने समूह में आप ये पात्र बाँट सकते हैं:

- विश्वनाथ – गृहपति, 45 वर्ष, गंभीर स्वभाव

- रेवती – विश्वनाथ की पत्नी

- प्रमोद – बेटा

- किरण – बेटी

- नन्हेमल – पहला अतिथि

- बाबूलाल – दूसरा अतिथि

- पड़ोसी – गुस्सैल पड़ोसी

- आगंतुक (रेवती का भाई) – अंत में आने वाला असली मेहमान

अगर आपके पास लोग कम हैं, तो एक व्यक्ति दो छोटे पात्रों का रोल निभा सकता है।

2. मंच-सज्जा (Stage Setup)

- कुर्सी – बैठने के लिए

- मेज – पंखा, किताबें, गिलास आदि रखने के लिए

- पलंग या चारपाई – बच्चे को सुलाने के लिए (कुर्सियों को पास रखकर भी बना सकते हैं)

- पुराना पंखा – असली हो तो अच्छा, नहीं तो कागज़ का बना सकते हैं

- गिलास/लोटा – पानी पिलाने के लिए

- तौलिया/दुपट्टा – पसीना पोंछने के लिए

3. प्रस्तुति की समय-योजना (10–12 मिनट)

- शुरुआत (2 मिनट) – विश्वनाथ और रेवती की गरमी और मकान की समस्या पर बातचीत

- अतिथियों का आगमन (3 मिनट) – नन्हेमल और बाबूलाल का प्रवेश, बच्चों से बातचीत, पानी मँगाना

- पड़ोसी के साथ झगड़े वाला दृश्य (2 मिनट) – छत पर पानी फैलने की शिकायत

- गलत पहचान का खुलासा (2 मिनट) – पता चलता है कि मेहमान गलत घर आ गए हैं

- असली मेहमान का आना (1–2 मिनट) – रेवती का भाई आता है, अंत में सब खुश होते हैं

4. अभिनय के सुझाव

- संवाद बोलते समय चेहरा और हाव-भाव स्पष्ट रखें।

- गरमी दिखाने के लिए बार-बार पसीना पोंछने का अभिनय करें।

- पानी पीने, पंखा झलने, झगड़ने और हैरानी जताने वाले भाव अच्छी तरह से दिखाएँ।

- समय का ध्यान रखें — ज़रूरी दृश्यों को ही रखें।

5. वैकल्पिक बदलाव (अगर समय कम है)

- बीच के कुछ संवाद छोटे कर दें।

- पड़ोसी वाला दृश्य हटाकर सीधे गलत पहचान वाले हिस्से पर जाएँ।

भाषा की बात

"सारे शहर में जैसे आग बरस रही हो।"

"चारों तरफ दीवारें तप रही हैं।"

"यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भुनते रहते हैं।"

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द गरमी की प्रचंडता को दर्शा रहे हैं कि तापमान अत्यधिक है।

एकांकी में इस प्रकार के और भी प्रयोग हुए हैं जहाँ शब्दों के माध्यम से विशेष प्रभाव उत्पन्न किया गया है, उन प्रयोगों को छाँटकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए।

उत्तर: एकांकी में कुछ शब्द और वाक्य गरमी की तीव्रता को विशेष प्रभाव के साथ दर्शाते हैं। नीचे ऐसे प्रयोगों की सूची दी गई है, जो मेरी लेखन पुस्तिका में लिखे जा सकते हैं:

- "मकान है कि भट्टी!"

- प्रभाव: यहाँ "भट्टी" शब्द मकान की अत्यधिक गरमी को दर्शाता है, जैसे वह आग से जल रहा हो। यह अतिशयोक्ति से गरमी की तीव्रता दिखाता है।

- "प्यास है कि बुझने का नाम नहीं लेती।"

- प्रभाव: "बुझने का नाम नहीं लेती" से लगातार प्यास की तीव्रता और पानी पीने के बाद भी राहत न मिलने का भाव उभरता है।

- "पत्ता तक नहीं हिल रहा है। जैसे साँस बंद हो जाएगी।"

- प्रभाव: "पत्ता तक नहीं हिल रहा" और "साँस बंद हो जाएगी" से हवा की कमी और गरमी से घुटन का माहौल बनता है।

- "फिर भी पसीने से नहा गया हूँ।"

- प्रभाव: "पसीने से नहा गया" से अत्यधिक पसीना बहने और गरमी की असहनीयता का चित्रण होता है।

- "सचमुच गरमी में पानी ही तो जान है।"

- प्रभाव: "पानी ही तो जान है" से गरमी में पानी की अहमियत और राहत का भाव उभरता है।

- "चारों तरफ दीवारें तप रही हैं।"

- प्रभाव: "तप रही हैं" से दीवारों का गर्म होना और माहौल की तपिश स्पष्ट होती है।

★ मुहावरे

"आज दो साल से दिन-रात एक करके ढूँढ़ रहा हूँ।"

"लाखों के आदमी खाक में मिल गए।"

उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित वाक्यांश 'रात-दिन एक करना' तथा 'खाक में मिलना' मुहावरों का प्रायोगिक रूप है। ये वाक्य में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। एकांकी में आए अन्य मुहावरों की पहचान करके लिखिए और उनके अर्थ समझते हुए उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए।

उत्तर: एकांकी में कुछ और मुहावरे भी हैं, जो विशेष प्रभाव पैदा करते हैं। नीचे उनकी पहचान, अर्थ और मेरे अपने वाक्यों में प्रयोग दिए गए हैं:

- मुहावरा:"जान में जान आई"

- वाक्य: "आह! अब जान में जान आई। सचमुच गरमी में पानी ही तो जान है।"

- अर्थ: राहत या ताजगी महसूस होना।

- मेरा वाक्य: गर्मी में ठंडा पानी पीने के बाद मेरी जान में जान आई।

- मुहावरा:"गला सूखा जा रहा है"

- वाक्य: "पंडित जी, गला सूखा जा रहा है। स्टेशन पर पानी भी नहीं मिला।"

- अर्थ: बहुत प्यास लगना।

- मेरा वाक्य: इतनी देर धूप में चलने के बाद मेरा गला सूखा जा रहा है।

- मुहावरा:"प्राण सूखे जा रहे हैं"

- वाक्य: "ठंडा-ठंडा पानी पिलाओ दोस्त, प्राण सूखे जा रहे हैं।"

- अर्थ: अत्यधिक प्यास या थकान से परेशान होना।

- मेरा वाक्य: गर्मी में स्कूल से लौटकर मेरे प्राण सूखे जा रहे थे।

- मुहावरा:"सिर फटा जा रहा है"

- वाक्य: "सिर फटा जा रहा है।" (रेवती का सिरदर्द)

- अर्थ: बहुत तेज़ दर्द या परेशानी होना।

- मेरा वाक्य: इतना काम करने के बाद मेरा सिर फटा जा रहा है।

★ बात पर बल देना

"वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर ही रहा।"

उपर्युक्त वाक्य से रेखांकित शब्द 'ही' हटाकर पढ़िए-

"वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर रहा"

(क) दो-दो के जोड़े में चर्चा कीजिए कि वाक्य में 'ही' के प्रयोग से किस बात को बल मिल रहा था और 'ही' हटा देने से क्या कमी आई?

उत्तर: वाक्य: "वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर ही रहा।"

- 'ही' का प्रभाव: 'ही' शब्द से आगंतुक (रेवती का भाई) के दृढ़ निश्चय और मेहनत पर बल मिलता है। यह दिखाता है कि उसने बहुत कोशिश करके ही विश्वनाथ का घर ढूँढ़ा।

- 'ही' हटाने की कमी: "वह तो कहो, मैं भी ढूँढ़कर रहा" में दृढ़ता और निश्चय का भाव कम हो जाता है। वाक्य सामान्य हो जाता है और ढूँढ़ने की मेहनत का महत्व कम लगता है।

(ख) नीचे लिखे वाक्यों में ऐसे स्थान पर 'ही' का प्रयोग कीजिए कि वे सामने लिखा अर्थ देने लगे-

- "तुम नहाने तो जाओ।"

उपर्युक्त वाक्य में 'तो' का स्थान बदलकर अर्थ में आए परिवर्तन पर ध्यान दें-

"तुम तो नहाने जाओ।"

"तुम नहाने जाओ तो।"

'ही' और 'तो' के ऐसे और प्रयोग करके वाक्य बनाइए।

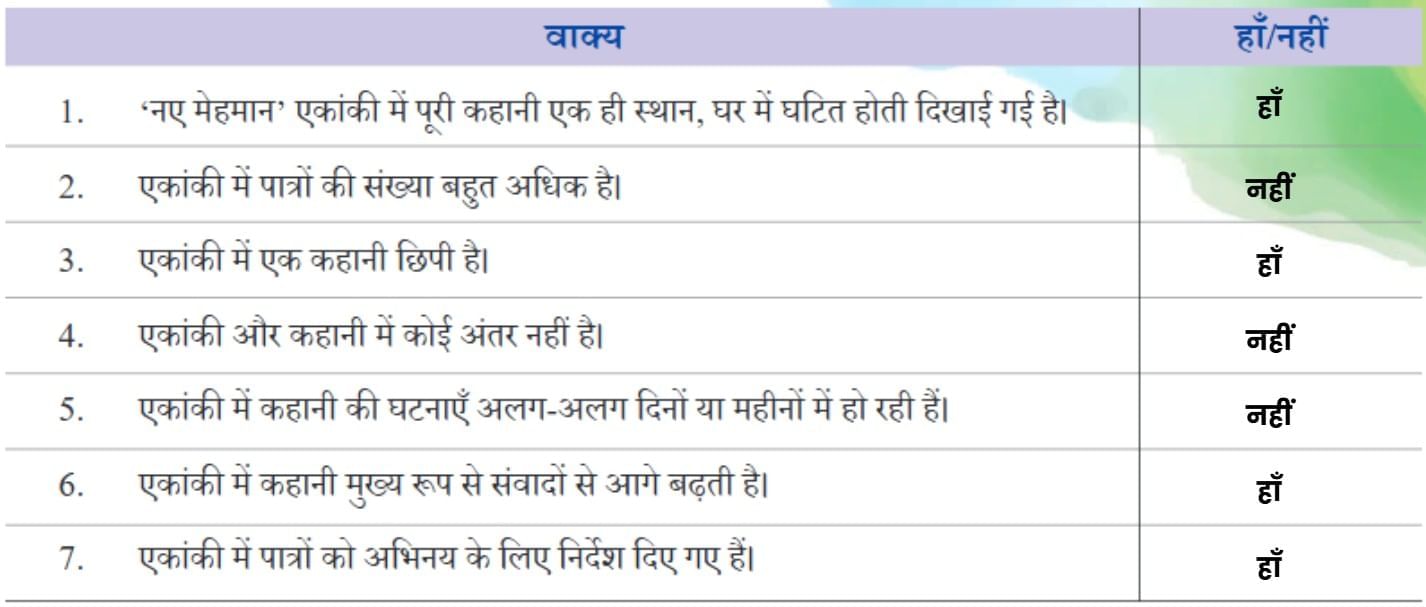

उत्तर:

- वाक्य: विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे।

- अर्थ: और किसी के अतिथि नहीं।

- नया वाक्य: विश्वनाथ के अतिथि ही यहाँ रुकेंगे।

- वाक्य: विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे।

- अर्थ: यहाँ के अतिरिक्त और कहीं नहीं।

- नया वाक्य: विश्वनाथ के अतिथि यहाँ ही रुकेंगे।

- वाक्य: विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे।

- अर्थ: यहाँ रुकना निश्चित है।

- नया वाक्य: विश्वनाथ के अतिथि यहाँ रुकेंगे ही।

'तो' का प्रयोग और अर्थ में परिवर्तन:

- मूल वाक्य: "तुम नहाने तो जाओ।"

- अर्थ: नहाने पर जोर देना, जैसे यह जरूरी है।

- परिवर्तन 1: "तुम तो नहाने जाओ।"

- अर्थ: 'तो' पहले आने से यह बल देता है कि तुम्हें विशेष रूप से नहाने जाना चाहिए।

- परिवर्तन 2: "तुम नहाने जाओ तो।"

- अर्थ: 'तो' अंत में आने से यह सुझाव देता है कि नहाने जाने पर कुछ और होगा, जैसे फिर खाना तैयार होगा।

'ही' और 'तो' के अन्य प्रयोग:

- 'ही' का प्रयोग:

- मैं स्कूल ही जाऊँगा। (स्कूल जाना निश्चित है।)

- यह किताब मैंने ही पढ़ी है। (और किसी ने नहीं पढ़ी।)

- 'तो' का प्रयोग:

- तुम पढ़ाई तो कर लो। (पढ़ाई पर जोर।)

- तुम तो पढ़ाई कर लो। (तुम्हें विशेष रूप से पढ़ना चाहिए।)

- तुम पढ़ाई कर लो तो। (पढ़ाई करने पर कुछ और होगा।)

पाठ से आगे

आपकी बात

(क) “रेवती - ये लोग कौन हैं? जान-पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते।

विश्वनाथ - क्या पूछ लूँ? दो-तीन बार पूछा, ठीक-ठीक उत्तर ही नहीं देते।"

उपर्युक्त संवाद से पता चलता है कि विश्वनाथ दुविधा की स्थिति में है। क्या आपके सामने कभी कोई ऐसी दुविधापूर्ण स्थिति आई है जब आपको यह समझने में समय लगा हो कि क्या सही है और क्या गलत? अपने अनुभव साझा कीजिए।

उत्तर: हाँ, मेरे सामने भी एक बार ऐसी दुविधा आई थी। एक दिन मेरे घर के बाहर एक अनजान व्यक्ति आया और बोला कि वह मेरे पापा के दोस्त का रिश्तेदार है। उसने कुछ मदद माँगी, लेकिन उसका व्यवहार और बातें ठीक नहीं लग रही थीं। मैं दुविधा में था कि उसकी मदद करूँ या पहले पापा से पूछूँ। मैंने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह साफ जवाब नहीं दे रहा था, जैसे नन्हेमल और बाबूलाल विश्वनाथ को ठीक जवाब नहीं देते। आखिरकार, मैंने पापा से बात की और पता चला कि वह कोई जान-पहचान वाला नहीं था। इस अनुभव से मैंने सीखा कि अनजान लोगों पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए।

(ख) एकांकी से ऐसा लगता है कि नन्हेमल और बाबूलाल सगे संबंधी ही नहीं, अच्छे मित्र भी हैं। आपके अच्छे मित्र कौन-कौन हैं? वे आपको क्यों प्रिय हैं?

उत्तर: नन्हेमल और बाबूलाल एक-दूसरे के साथ हँसी-मज़ाक और तालमेल दिखाते हैं, जो उनकी दोस्ती को दर्शाता है। मेरे अच्छे मित्र हैं – रोहन, प्रिया, और अनुज।

वे मुझे प्रिय हैं क्योंकि:

- रोहन: हमेशा मेरी मदद करता है, जैसे स्कूल प्रोजेक्ट में सहयोग देना या मुश्किल समय में हिम्मत बढ़ाना।

- प्रिया: बहुत समझदार है और मेरी बातें ध्यान से सुनती है। वह हमेशा मज़ेदार कहानियाँ सुनाकर हँसाती है।

- अनुज: मेरे साथ खेल में हिस्सा लेता है और कभी झूठ नहीं बोलता, जिससे मुझें उस पर भरोसा है।

ये दोस्त मेरे लिए खास हैं क्योंकि वे मेरे साथ खुशी और दुख में साथ रहते हैं।

(ग) आप अपने किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले क्या-क्या तैयारी करते हैं?

उत्तर: किसी संबंधी या मित्र के घर जाने से पहले मैं ये तैयारियाँ करता हूँ:

- सूचना देना: पहले फोन करके बता देता हूँ कि मैं कब आ रहा हूँ, ताकि उन्हें असुविधा न हो।

- समय का ध्यान: उनके सुविधाजनक समय पर जाने की कोशिश करता हूँ।

- उपहार: अगर लंबे समय बाद मिलने जा रहा हूँ, तो छोटा-सा उपहार, जैसे मिठाई या फल, ले जाता हूँ।

- जरूरी सामान: अपने कपड़े, पानी की बोतल, और जरूरी चीजें साथ रखता हूँ, ताकि मेजबान पर बोझ न पड़े।

- व्यवहार: वहाँ जाकर सम्मान और शिष्टाचार के साथ बात करता हूँ, जैसे नन्हेमल और बाबूलाल को करना चाहिए था।

(घ) विश्वनाथ के पड़ोसी उनका किसी प्रकार से भी सहयोग नहीं करते हैं। आप अपने पड़ोसियों का किस प्रकार से सहयोग करते हैं?

उत्तर: एकांकी में पड़ोसी विश्वनाथ की मदद नहीं करते, बल्कि छत पर गंदगी की शिकायत करते हैं।

मैं अपने पड़ोसियों का इस तरह सहयोग करता हूँ:

- मदद करना: अगर पड़ोसी को बाजार से कुछ सामान चाहिए, तो मैं लाने में मदद करता हूँ।

- खास मौके: त्योहारों पर मिठाई बाँटता हूँ या उनके घर जाकर बधाई देता हूँ।

- आपातकाल: अगर किसी पड़ोसी को कोई परेशानी हो, जैसे बिजली या पानी की समस्या, तो मैं अपने माता-पिता के साथ उनकी मदद करता हूँ।

- शांति बनाए रखना: अपने घर से शोर न हो और उनकी जगह का ध्यान रखता हूँ।

(ङ) नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य अतिथियों जैसा नहीं है। आपके अनुसार सामान्य अतिथियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए?

उत्तर: नन्हेमल और बाबूलाल का व्यवहार सामान्य नहीं है क्योंकि वे बिना साफ बताए आते हैं, बहुत माँग करते हैं (जैसे खाना, पानी, नहाने की व्यवस्था), और गलतफहमी पैदा करते हैं।

मेरे अनुसार, सामान्य अतिथियों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए:

- पहले सूचना देना: मेजबान को पहले बता देना चाहिए कि वे आ रहे हैं।

- शिष्टाचार: मेजबान के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए और उनकी परेशानी को समझना चाहिए।

- कम माँग: मेजबान की स्थिति को देखते हुए कम से कम माँग करनी चाहिए, जैसे ज्यादा खाना या सुविधाएँ न माँगना।

- सहयोग: अगर मेजबान परेशान हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए, जैसे बर्तन उठाने में सहायता करना।

- आभार: जाने से पहले मेजबान का धन्यवाद करना चाहिए।

सावधानी और सुरक्षा

(क) विश्वनाथ ने नन्हेमल और बाबूलाल से उनका परिचय नहीं पूछा और उन्हें घर के भीतर ले आए। यदि आप उनके स्थान पर होते तो क्या करते?

उत्तर: यदि मैं विश्वनाथ की जगह होता, तो मैं नन्हेमल और बाबूलाल को घर में बुलाने से पहले निम्नलिखित सावधानियाँ बरतता:

- परिचय पूछना: मैं उनसे स्पष्ट रूप से पूछता कि वे कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और किससे मिलने आए हैं। अगर वे ठीक जवाब न दें, तो मैं उन्हें घर में नहीं बुलाता।

- सत्यापन: अगर वे किसी परिचित का नाम लेते (जैसे संपतराम), तो मैं उस व्यक्ति से फोन पर संपर्क करके पुष्टि करता कि क्या वह उन्हें भेजा है।

- सीमित स्वागत: मैं उन्हें बाहर ही बिठाता, जैसे बरामदे में, और पानी या चाय देता, लेकिन घर के अंदर तभी बुलाता जब उनकी पहचान पक्की हो।

- सुरक्षा: अगर रात का समय होता, तो मैं परिवार के किसी सदस्य को साथ रखता ताकि अकेले न रहूँ।

ऐसा करने से मैं अनजान लोगों को घर में बुलाने की गलती से बचता और अपनी व परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करता।

(ख) आपके माता-पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आए तो आप क्या-क्या सावधानियाँ बरतेंगे?

उत्तर: माता-पिता या अभिभावक की अनुपस्थिति में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आए, तो मैं ये सावधानियाँ बरतूँगा:

- दरवाजा न खोलना: मैं अपरिचित व्यक्ति से दरवाजे के बाहर ही बात करूँगा, बिना दरवाजा पूरी तरह खोले।

- पहचान पूछना: मैं पूछूँगा कि वे कौन हैं, किससे मिलने आए हैं, और क्यों आए हैं।

- माता-पिता से संपर्क: मैं तुरंत माता-पिता को फोन करके बताऊँगा और उनकी सलाह लूँगा।

- पड़ोसी की मदद: अगर कुछ गलत लगे, तो मैं पड़ोसी को बुलाऊँगा या उनकी मदद लूँगा।

- अकेले न रहना: मैं अपने भाई-बहन या किसी और को साथ रखूँगा ताकि अकेला न रहूँ।

- सुरक्षा उपाय: अगर व्यक्ति संदिग्ध लगे, तो मैं पुलिस या आपातकाल नंबर पर कॉल करने के लिए तैयार रहूँगा।

ये सावधानियाँ मुझे और मेरे घर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

सृजन

(क) आपने यह एकांकी पढ़ी। इस एकांकी में एक कहानी कही गई है। उस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। (जैसे- एक दिन मेरे घर में मेहमान आ गए...)

उत्तर: एक दिन की बात है, जब गर्मी का मौसम था और रात के आठ बज रहे थे। मेरे घर में मैं (विश्वनाथ), मेरी पत्नी रेवती, और मेरे बच्चे प्रमोद और किरण थे। घर छोटा-सा था, और गर्मी इतनी थी कि लगता था दीवारें तप रही हैं। रेवती का सिरदर्द हो रहा था, और मैं पंखा झल रहा था। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। दो अनजान लोग, नन्हेमल और बाबूलाल, मेरे घर आ गए। वे बोले कि वे किसी संपतराम के दोस्त हैं, लेकिन मुझे वे पहचान में नहीं आए। फिर भी, मैंने मेहमाननवाजी के लिए उन्हें अंदर बुला लिया।

वे दोनों बहुत बातूनी थे और गर्मी से परेशान होकर पानी माँगने लगे। प्रमोद ने उनके लिए पानी लाया, और किरण को सुलाने की कोशिश की। रेवती को चिंता थी कि ये लोग कौन हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई परिचित ने भेजा हो। नन्हेमल और बाबूलाल ने खाना और नहाने की बात शुरू की, जिससे रेवती और परेशान हो गई। पड़ोसियों ने भी शिकायत की कि मेरे मेहमान उनकी छत पर गंदा पानी फैलाते हैं, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया।

आखिर में, एक और मेहमान आया, जो रेवती का भाई निकला। रेवती ने अपनी तकलीफ भूलकर उसके लिए खाना बनाने की बात की। इस तरह, उस रात मेरे छोटे से घर में अनजान और अपनों, दोनों तरह के मेहमानों का आना-जाना लगा रहा। यह घटना मुझे मेहमाननवाजी और सावधानी का महत्व सिखा गई।

तार से संदेश

"क्या मेरा तार नहीं मिला?"

रेवती के भाई ने अपने आने की सूचना तार द्वारा भेजी थी। 'तार' संदेश भेजने का एक माध्यम था। जिसके द्वारा शीघ्रता से किसी के पास संदेश भेजा जा सकता था, किंतु अब इसका प्रचलन नहीं है।

(क) तार भेजने के आधार पर अनुमान लगाएँ कि यह एकांकी लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई होगी?

उत्तर: एकांकी में रेवती के भाई का कहना, "क्या मेरा तार नहीं मिला?" दर्शाता है कि टेलीग्राफ (तार) संदेश भेजने का एक सामान्य साधन था। भारत में टेलीग्राफ का उपयोग 20वीं सदी के मध्य तक, खासकर 1940-1980 के दशक में, बहुत आम था। 2013 में भारत में टेलीग्राफ सेवा बंद हो गई। चूंकि एकांकी में टेलीग्राफ का जिक्र है और यह मध्यवर्गीय परिवार की जिंदगी को दर्शाता है, जिसमें आधुनिक तकनीक (जैसे मोबाइल फोन) का जिक्र नहीं है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एकांकी लगभग 40 से 70 वर्ष पहले (1950-1980 के बीच) लिखी गई होगी।

(ख) आजकल संदेश भेजने के कौन-कौन से साधन सुलभ हैं?

उत्तर: आजकल संदेश भेजने के निम्नलिखित साधन सुलभ हैं:

- मोबाइल फोन: व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप्स के जरिए तुरंत टेक्स्ट, फोटो, वीडियो भेजे जा सकते हैं।

- ईमेल: जीमेल, याहू मेल आदि के जरिए औपचारिक और अनौपचारिक संदेश भेजे जाते हैं।

- एसएमएस: छोटे टेक्स्ट संदेश मोबाइल नेटवर्क के जरिए।

- सोशल मीडिया: फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (X) पर मैसेज या पोस्ट के जरिए संदेश।

- वीडियो कॉल: जूम, गूगल मीट, स्काइप आदि से तुरंत बातचीत।

- पत्र: भारतीय डाक सेवा के जरिए पारंपरिक पत्र भेजे जा सकते हैं।

- वॉयस मैसेज: व्हाट्सएप, फोन कॉल, या अन्य ऐप्स के जरिए आवाज में संदेश।

(ग) आप किसी को संदेश भेजने के लिए किस माध्यम का सर्वाधिक उपयोग करते हैं?

उत्तर: मैं किसी को संदेश भेजने के लिए सबसे ज्यादा व्हाट्सएप का उपयोग करता हूँ। यह आसान, तेज़, और मुफ्त है। मैं टेक्स्ट, फोटो, या वॉयस मैसेज भेज सकता हूँ, और ग्रुप चैट में कई लोगों से एक साथ बात कर सकता हूँ। अगर कुछ औपचारिक हो, जैसे स्कूल या प्रोजेक्ट से संबंधित, तो मैं ईमेल का उपयोग करता हूँ। कभी-कभी दोस्तों के साथ मज़े के लिए इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करता हूँ।

(घ) अपने किसी प्रिय व्यक्ति को एक पत्र लिखकर भारतीय डाक द्वारा भेजिए।

उत्तर:

प्रिय दादाजी,

नमस्ते!

आशा है आप स्वस्थ और खुश हैं। मैं यह पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ बिताए पल बहुत याद आ रहे हैं। स्कूल में सब ठीक है, और मैंने हाल ही में एक नाटक "नए मेहमान" पढ़ा, जिसमें एक परिवार की मेहमाननवाजी की कहानी है। यह पढ़कर मुझे आपकी बताई कहानियाँ याद आईं, जब आप मेहमानों के लिए खाना बनवाते थे।

मुझे याद है, आप हमेशा कहते हैं कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। इस नाटक में भी यही भाव था, लेकिन कुछ मेहमान अनजान थे, जिससे थोड़ी परेशानी हुई। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो बताइएगा। मैं जल्दी ही छुट्टियों में आपसे मिलने आऊँगा। मम्मी-पापा और छोटी बहन भी आपको नमस्ते कह रहे हैं।

आपका प्यार,

[आपका नाम]

[आपका पता]

दिनांक: 13 अगस्त, 2025

नाप, तौल और मुद्राएँ

"जबकि नत्थामल के यहाँ साढ़े नौ आने गज बिक रही थी।"

उपर्युक्त पंक्ति के रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिए। रेखांकित शब्द 'साढ़े नौ', 'आने', 'गज' में 'साढ़े नौ' भारतीय भाषा में अंतरराष्ट्रीय अंक (9.5) को दर्शा रहा है तो वहीं 'आने' शब्द भारतीय मुद्रा और 'गज' शब्द लंबाई नापने का मापक है।

(क) पता लगाइए कि एक रुपये में कितने आने होते हैं?

उत्तर: एक रुपये में 16 आने होते थे। (यह पुरानी भारतीय मुद्रा प्रणाली थी, जो अब प्रचलन में नहीं है।)

(ख) चार आने में कितने पैसे होते हैं?

उत्तर: 1 रुपया = 16 आने = 64 पैसे

तो 4 आने = 16 पैसे होते थे।

(ग) आपके आस-पास गज शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पता लगाइए और लिखिए।

उत्तर: मेरे आस-पास "गज" शब्द का प्रयोग ज्यादातर कपड़ा नापने के संदर्भ में किया जाता है। कपड़े की दुकानों में, जैसे साड़ी या सूट के कपड़े की लंबाई नापने के लिए दुकानदार "गज" में माप बताते हैं। उदाहरण के लिए, "यह साड़ी 5 गज की है।" इसके अलावा, कुछ लोग पुराने ज़माने में जमीन या खेत नापने के लिए भी "गज" का उपयोग करते थे, लेकिन अब यह कम आम है।

(घ) बताइए कि एक गज में कितनी फीट होती हैं?

उत्तर: 1 गज = 3 फीट होती है।

झरोखे से

कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' का जीवन सादगी भरा था, परंतु वे अपने आतिथ्य के लिए जाने जाते थे। उनके घर में कोई अतिथि आ जाए तो वे उसके सत्कार के लिए जी-जान से जुट जाते थे। महादेवी वर्मा की पुस्तक पथ के साथी से निराला के आतिथ्य भाव का एक छोटा-सा अंश पढ़िए- उत्तर: विद्यार्थी स्वयं पढ़ने का प्रयास करें।

उत्तर: विद्यार्थी स्वयं पढ़ने का प्रयास करें।

साझी समझ

भारत में 'अतिथि देवो भव' की परंपरा रही है। आपके घर जब अतिथि आते हैं तो आप उनका अभिवादन कैसे करते हैं, अपनी भाषा में बताइए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि अतिथियों को आप अपने राज्य, क्षेत्र का कौन-सा पारंपरिक व्यंजन खिलाना चाहते हैं।

उत्तर: भारत में 'अतिथि देवो भव' की परंपरा बहुत पुरानी है, जिसमें मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। जब मेरे घर में कोई अतिथि आते हैं, तो मैं उनका अभिवादन इस तरह करता हूँ: सबसे पहले हाथ जोड़कर "नमस्ते" या "प्रणाम" कहता हूँ। अगर वे बड़े हैं, तो पैर छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। फिर उन्हें अंदर बुलाकर आराम से बिठाता हूँ और पानी या चाय ऑफर करता हूँ। अगर वे दूर से आए हैं, तो उनके थकान के बारे में पूछता हूँ और घर की कोई स्पेशल डिश बनवाने की कोशिश करता हूँ।

सहपाठियों के साथ चर्चा के लिए: मैं अपने राज्य (उत्तर प्रदेश) का पारंपरिक व्यंजन अतिथियों को खिलाना चाहता हूँ, जैसे "कचौड़ी-सब्जी" या "लिट्टी-चोखा", क्योंकि ये स्वादिष्ट और घरेलू होते हैं। अपने सहपाठियों से पूछें कि वे अपने क्षेत्र का कौन-सा व्यंजन (जैसे पंजाब का मक्की दी रोटी, राजस्थान का दाल-बाटी, या दक्षिण भारत का इडली-सांभर) मेहमानों को खिलाना पसंद करेंगे। चर्चा में बताएं कि ये व्यंजन क्यों स्पेशल हैं और कैसे बनते हैं। इससे हमें अलग-अलग राज्यों की संस्कृति के बारे में पता चलेगा।

खोजबीन के लिए

इस एकांकी में 'आने', 'गज' और 'तार' शब्द आए हैं। इनके विषय में विस्तार से जानकारी इकट्ठी कीजिए। इसके लिए आप अपने अभिभावक, अध्यापक, पुस्तकालय या इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं।

उत्तर: एकांकी में 'आने', 'गज' और 'तार' शब्दों का इस्तेमाल पुराने समय की मुद्रा, माप और संचार के संदर्भ में हुआ है। मैंने इनके बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठी की, जिसमें इंटरनेट की मदद ली। नीचे विवरण दिया है:

- आने (Anna): 'आने' पुरानी भारतीय मुद्रा की एक इकाई थी, जो ब्रिटिश इंडिया में 1835 से 1957 तक इस्तेमाल होती थी। यह 16 आने से 1 रुपया बनता था। प्रत्येक आना 4 पैसे के बराबर होता था, और 1 रुपया कुल 64 पैसे का होता था। 1957 में डेसिमल सिस्टम आने के बाद, 1 रुपया = 100 पैसे हो गया, और 'आने' का उपयोग बंद हो गया। एकांकी में नन्हेमल 'साढ़े नौ आने गज' कहता है, जो कपड़े की कीमत बताता है। यह पुरानी मुद्रा प्रणाली को दर्शाता है।

- गज (Gaj): 'गज' लंबाई नापने की एक पुरानी इकाई है, जो मुगल काल से भारत में इस्तेमाल होती है। यह 1 यार्ड के बराबर है, जो लगभग 3 फीट या 0.914 मीटर होती है। भारत में मुख्य रूप से कपड़ा नापने (जैसे साड़ी, धोती) और जमीन मापने में इस्तेमाल होता था। आज भी रियल एस्टेट और टेक्सटाइल में 'गज' शब्द आम है, जैसे "200 गज का प्लॉट"। एकांकी में 'गज' कपड़े की लंबाई के लिए यूज हुआ है।

- तार (Tar/Telegraph): 'तार' टेलीग्राफ का हिंदी नाम है, जो बिजली की मदद से दूर तक संदेश भेजने का पुराना साधन था। भारत में पहला टेलीग्राफ लाइन 1850 में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के बीच शुरू हुआ। 1854 में यह पब्लिक के लिए खुला, और मुंबई से पुणे तक पहला संदेश भेजा गया। ब्रिटिश काल में यह बहुत महत्वपूर्ण था, जैसे 1857 की क्रांति में इस्तेमाल। 2013 में भारत में टेलीग्राफ सेवा बंद हो गई, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली। एकांकी में रेवती का भाई 'तार' का जिक्र करता है, जो पुराने समय के संचार को दिखाता है।

|

33 videos|111 docs|10 tests

|

FAQs on नए मेहमान NCERT Solutions - Hindi मल्हार Class 8 - New NCERT

| 1. 'नए मेहमान' पाठ का मुख्य विषय क्या है? |  |

| 2. 'नए मेहमान' पाठ में कौन-से प्रमुख पात्र हैं? |  |

| 3. 'नए मेहमान' पाठ में किस प्रकार की भावनाएँ व्यक्त की गई हैं? |  |

| 4. 'नए मेहमान' पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? |  |

| 5. 'नए मेहमान' पाठ का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? |  |