अशुद्धि शोधन | Hindi Class 5 PDF Download

वाक्यअशुद्धि शोधन

वाक्य रचना में मुख्य रूप से दो बातों को विशेष महत्त्व दिया जाता है। पहला, व्याकरण सिद्ध पदों को क्रम से रखना तथा उन पदों का परस्पर संबंध स्पष्ट करना। इन्हीं दो नियमों के आधार पर वाक्य की रचना होती है। वाक्य–विन्यास के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्न दो विषय आते हैं :

- पदों का क्रम

- पदों का अन्वय।

1. पदों का क्रम एवं नियम हिंदी के वाक्य में पदक्रम के निम्नलिखित नियम हैं

(i) कर्ता पहले और क्रिया अंत में होती है; जैसे–वह गया। राम पुस्तक पढ़ता है। रमेश चलते–चलते शाम तक वहाँ जा पहुँचा। इन वाक्यों में ‘वह’ ‘राम’ तथा ‘रमेश’ कर्ता (पहले शब्द) हैं और ‘गया’. ‘पढता है’. ‘जा पहँचा’ क्रिया (अंतिम शब्द)।

(ii) क्रिया का कर्म या उसका पूरक क्रिया से पहले आता है तथा क्रिया कर्ता के बाद; जैसे–मैंने सेब खाया। पिता ने पुत्र को पैसे दिए। इन वाक्यों में सेब’, ‘पुत्र’ तथा ‘पैसे’ कर्म हैं, ‘खाया’ और ‘दिए’ क्रिया तथा ‘मैंने’ और ‘पिता’ कर्ता।

(iii) यदि दो कर्म हों तो गौण कर्म पहले तथा मुख्य कर्म बाद में आता है; जैसे–पिता ने पुत्र को पैसे दिए। इसमें ‘पुत्र’ गौण कर्म है तथा ‘पैसे’ मुख्य कर्म।

(iv) कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विशेषक (विशेषण या क्रियाविशेषण) अपने–अपने विशेष्य से पहले आते हैं;

जैसे: मेधावी छात्र मन लगाकर पढ़ रहा है। इस वाक्य में मेधावी (विशेषण) तथा मन लगाकर (क्रियाविशेषण) क्रमशः अपने–अपने विशेष्य छात्र (संज्ञा) तथा क्रिया (पढ़ रहा है) से पहले आए हैं।

(v) विशेषण सर्वनाम के पहले नहीं आ सकता, वह सर्वनाम के बाद ही आएगा;

जैसे: वह अच्छा है। यह काला कपड़ा है।

यहाँ सर्वनाम ‘वह’ और ‘यह’ के बाद ही विशेषण ‘काला’ और ‘अच्छा’ आए हैं।

(vi) वक या कालवाचक क्रियाविशेषण कर्ता के पहले या ठीक पीछे रखे जाते हैं;

जैसे: आज मुझे जाना है। तुम कल आ जाना।

इन वाक्यों में कालवाचक क्रियाविशेषण ‘आज’ और ‘कल’ अपने कर्ता ‘मुझे’ और ‘तुम’ के क्रमश: पहले तथा ठीक बाद में आए हैं।

(vii) निषेधार्थक क्रियाविशेषण क्रिया से पहले आते हैं;

जैसे: तुम वहाँ मत जाओ। मुझे यह काम नहीं करना।

इन वाक्यों में निषेधार्थक क्रियाविशेषण ‘मत’ तथा ‘नहीं’ क्रमशः अपनी क्रिया ‘जाओ’ तथा ‘करना’ से पहले आए हैं।

(viii) प्रश्नवाचक सर्वनाम या क्रियाविशेषण प्रायः क्रिया से पहले आते हैं;

जैसे: तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है?।

इन वाक्यों में प्रश्नवाचक सर्वनाम ‘कौन’ तथा क्रियाविशेषण ‘कहाँ’ क्रिया से पहले आए हैं, किंतु जिस ‘क्या’ का उत्तर ‘हाँ’ या ‘ना’ में हो, वह वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। क्या तुम जाओगे? क्या तुम्हें खाना खाना है?

(ix) प्रश्नवाचक या कोई अन्य सर्वनाम जब विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, तो संज्ञा से पहले आएगा;

जैसे: यहाँ कितनी किताबें हैं? कौन आदमी आया है?

इन वाक्यों में यहाँ’ तथा ‘कौन’ प्रश्नवाचक सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर क्रमशः ‘किताबें’ तथा ‘आदमी’ (संज्ञा) से पहले आए हैं।

(x) संबोधन तथा विस्मयादिबोधक शब्द प्रायः वाक्य के आरंभ में आते हैं;

जैसे: अरे रमा! तुम यहाँ कैसे? ओह ! मैं तो भूल गई थी।

(xi) संबंधबोधक अव्यय तथा परसर्ग संज्ञा और सर्वनाम के बाद आते हैं;

जैसे:

- राम को जाना है।

- उसको भेज दो।

- वह मित्र के साथ घूमने गया है।

उपर्युक्त वाक्यों में ‘को’ तथा ‘के’ परसर्ग संज्ञा व सर्वनाम राम, उस तथा मित्र के बाद आए हैं।

(xii) पूर्वकालिक ‘कर’ धातु के पीछे जुड़ता है; जैसे–छोड़ + कर = छोड़कर। इसके अलावा पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आती है;

जैसे: वह खाकर सो गया। वह आकर पढ़ेगा।

इन वाक्यों में ‘खाकर’ तथा ‘आकर’ (पूर्वकालिक) ‘सो गया’ तथा ‘पढ़ेगा’ (क्रिया) से पहले आए हैं।

(xiii) भी, तो, ही, भर, तक आदि अव्यय उन्हीं शब्दों के पीछे लगते हैं, जिनके विषय में वे निश्चय प्रकट करते हैं;

जैसे: मैं तो (भी, ही)घर गया था। मैं घर भी (ही) गया था।

इन दोनों वाक्यों में अव्यय ‘तो’, ‘भी’ तथा ‘ही’ क्रमशः ‘मैं’ और ‘घर’ के विषय में निश्चय प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उनके पीछे लगे हुए हैं।

(xiv) यदि . तो, जब . तब, जहाँ .. . वहाँ, ज्योंहि ..त्योंहि आदि नित्य संबंधी अव्ययों में प्रथम प्रधान वाक्य के पहले तथा दूसरा आश्रित वाक्य के पहले लगता है।

जैसे: जहाँ चाहते हो, वहाँ जाओ। जब आप आएँगे, तब वह जा चुका होगा।

इन वाक्यों में ‘जहाँ’ और ‘जब’ प्रथम प्रधान वाक्य के पहले तथा ‘वहाँ’ और ‘तब’ दूसरे आश्रित उपवाक्य के पहले लगे हैं।

(xv) समुच्चयबोधक अव्यय दो शब्दों या वाक्यों के बीच में आता है। तीन समान शब्द या वाक्य हों तो ‘और’ अंतिम से पहले आता है;

जैसे: दिनेश तो जा रहा है, लेकिन रमेश नहीं। सीता, गीता और रमा तीनों ही आएँगी।

पहले वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय ‘लेकिन’ दो वाक्यों के बीच में आया है तथा दूसरे वाक्य में समुच्चयबोधक अव्यय ‘और’ तीन शब्द होने के कारण से अंतिम से पहले आया है।

(xvi) वाक्य में विविध अंगों में तर्कसंगत निकटता होनी चाहिए;

जैसे: एक पानी का गिलास लाओ। इस वाक्य में एक पानी’ निरर्थक है; ‘पानी का एक गिलास लाओ’, सार्थक है।

2. पदों का अन्वय एवं नियम

अन्वय का अर्थ है ‘मेल’। वाक्य में संज्ञा, क्रिया आदि आने पर पदों में परस्पर मेल होना चाहिए। यहाँ पर कुछ विशेष नियम दिए जा रहे हैं :

कर्ता, कर्म और क्रिया का अन्वय

- यदि कर्ता के साथ कारक चिह्न या परसर्ग न हो, तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होगा;

जैसे: राधा खाना बनाती है। शीला पुस्तक पढ़ती है। - यदि कर्ता के साथ परसर्ग हो, तो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होगा;

जैसे: राम ने पुस्तक पढ़ी।

रमा ने भोजन पकाया। - यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ परसर्ग हो, तो क्रिया सदा पुल्लिग, अन्य पुरुष, एकवचन में रहती है;

जैसे: पुलिस ने चोर को पीटा। - एक ही तरह का अर्थ देने वाले अनेक कर्ता एकवचन में और परसर्ग रहित हों, तो क्रिया एकवचन में होगी;

जैसे: यमुना की बाढ़ में उसका घर–बार और माल–असबाब बह गया। - यदि एक से अधिक भिन्न–भिन्न कर्ता, परसर्ग रहित हों, तो क्रिया बहुवचन में होगी;

जैसे: सीता और राधा पढ़ रही थीं।

राकेश और मोहन जा रहे हैं। - यदि एक से अधिक भिन्न कर्ता लिंगों में हों, तो क्रिया अंतिम कर्ता के लिंग के अनुसार होगी;

जैसे: माँ और बेटा आए। उसके पास एक पायजामा और दो कमीजें थीं।

संबंध और संबंधी का अन्वय

- का, के, की संबंधवाची विशेषण परसर्ग हैं। इनका लिंग, वचन और कारकीय रूप वही होता है, जो उत्तर पद (संबंधी) का होता है;

जैसे: शीला की घड़ी।

राजू का रूमाल।

रमा के कपडे। - यदि संबंधी पद अनेक हों, तो संबंधवाची विशेषण परसर्ग पहले संबंधी के अनुसार होता है;

जैसे: शीला की बहन और भाई जा रहे थे। - ऐसे में परसर्गों को दोहराया भी जा सकता है;

जैसे: शीला की बहन और उसका भाई जा रहे थे।

संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय

- सर्वनाम का वचन और पुरुष उस संज्ञा के अनुरूप होना चाहिए, जिसके स्थान पर उसका प्रयोग हो रहा हो;

जैसे: राधा ने कहा कि वह अवश्य आएगी।

अध्यापक आए तो उनके हाथ में पुस्तकें थीं। - हम, तुम, आप, वे, ये आदि का अर्थ की दृष्टि से एकवचन के लिए भी प्रयोग होता है, किंतु इनका रूप बहुवचन ही रहता है;

- जैसे: आप कहाँ जा रहे हो?

लड़के ने कहा, “हम भी चलेंगे।”

विशेषण और विशेष्य का अन्वय

- विशेषण का लिंग और वचन, विशेष्य के अनुसार होता है;

जैसे: अच्छी साड़ी, छोटा बच्चा, काला घोड़ा, काले घोड़े, काली घोड़ी। - यदि अनेक विशेष्यों का एक विशेषण हो, तो उस विशेषण के लिंग, वचन और कारकीय रूप तुरंत बाद में आने वाले विशेष्य के अनुसार होंगे;

जैसे: पुराने पलंग और चारपाई बेच दी।

अपने मान और सम्मान के लिए जिए। - यदि एक विशेष्य के अनेक विशेषण हों, तो वे सभी विशेष्य के अनुसार होंगे;

जैसे: सस्ती और अच्छी किताबें।

गंदे और मैले–कुचैले कपड़े।

वाक्यगत अशुद्धियाँ

भावों की अभिव्यक्ति प्रायः दो प्रकार से हुआ करती है–एक, वाणी द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे, लेखनी द्वारा हम अपनी भावनाओं को लिपिबद्ध करते हैं। भावों को लिपिबद्ध करने के लिए आवश्यक है कि भाषा पर हमारा पूर्ण अधिकार हो, अन्यथा अस्पष्ट, अशुद्ध और दूषित भाषा के माध्यम से हमारे भावों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा।

भाषा का सौंदर्य मूलतः दो बातों पर निर्भर है। एक तो वक्ता अथवा लेखक के पास विपुल शब्द–भंडार हो और दूसरे उसे शब्दार्थ का सम्यक् ज्ञान हो। इसके अभाव में भाव अथवा अभिप्राय सही ढंग से व्यक्त नहीं किया जा सकता। व्याकरण ही भाषा को व्यवस्थित करने का साधन है, लेकिन केवल व्याकरण के नियमों को हृदयंगम करने मात्र से हम भाषा में शुद्धता और सुंदरता नहीं ला सकते। भाषा को परिमार्जित, सशक्त और आकर्षक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रत्येक शब्द की आत्मा को समझें और उस पर अधिकार कर उसे अपनी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बना लें।

मनुष्य के मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए वाक्यों में शब्दों का उपयुक्त और क्रमबद्ध प्रयोग अत्यंत आवश्यक है। उचित और अनुरूप शब्दों का वरण तथा उनका व्यवस्थित नियोजन सही और सुंदर वाक्य–रचना के मुख्य उपकरण हैं। संक्षेप में शुद्ध लेखन से आशय है–ऐसे लेखन से जिसमें सार्थक और उपयुक्त शब्दावली का उपयोग हो। अलंकारों, मुहावरों और कहावतों का विषय के अनुरूप उचित प्रयोग हो। भाषा अस्वाभाविकता से दूषित न हो और वर्तनी व्याकरणानुकूल हो तथा अभिव्यक्ति एक अनूठी भंगिमा के साथ पूर्णता को प्राप्त हुई हो। भाषा शुद्ध तब हो सकती है, जब शुद्ध वाक्यों का प्रयोग किया गया हो। अच्छी हिंदी लिखने के लिए यह आवश्यक है कि हम शब्दों और वाक्यों के शुद्ध प्रयोग को जानें। इस प्रकरण में हम वाक्यगत अशुद्धियों पर प्रकाश डालेंगे।

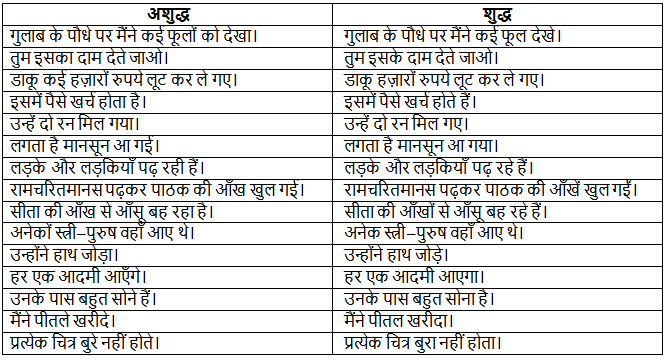

वाक्यों की अशुद्धियाँ

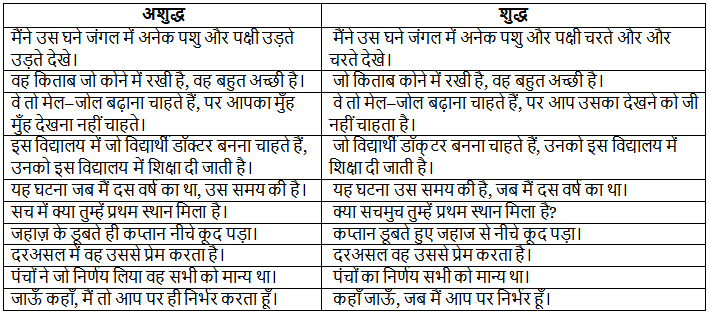

(i) क्रम दोष

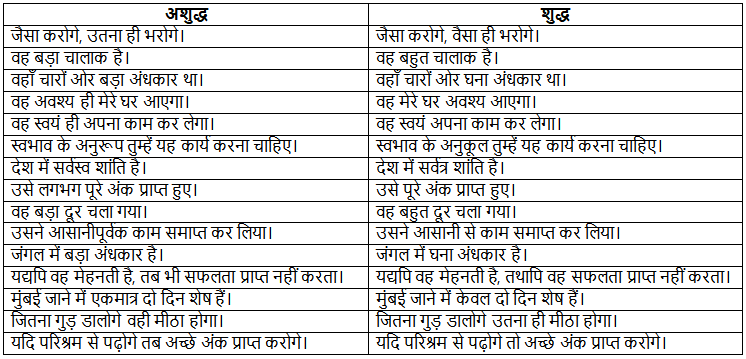

वाक्य में प्रत्येक शब्द, व्याकरण के नियमों के अनुसार सही क्रम में होना चाहिए। कर्ता, क्रिया और कर्म को उपयुक्त स्थानों पर रखना अत्यंत आवश्यक है। मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य तथा उसके अन्य उपवाक्यों को ठीक क्रम में न रखने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है; जैसे:

(ii) पुनरुक्ति दोष

एक ही वाक्य में एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग अथवा पर्यायवाची शब्द का प्रयोग भी दोषपूर्ण हो जाता है और आडंबर की रुचि सूचित करता है; जैसे:

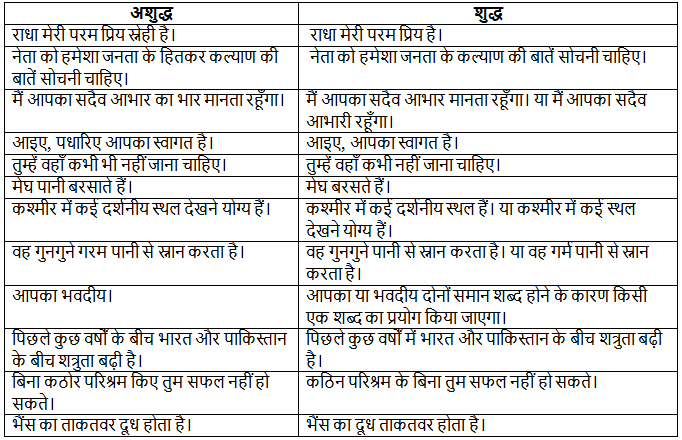

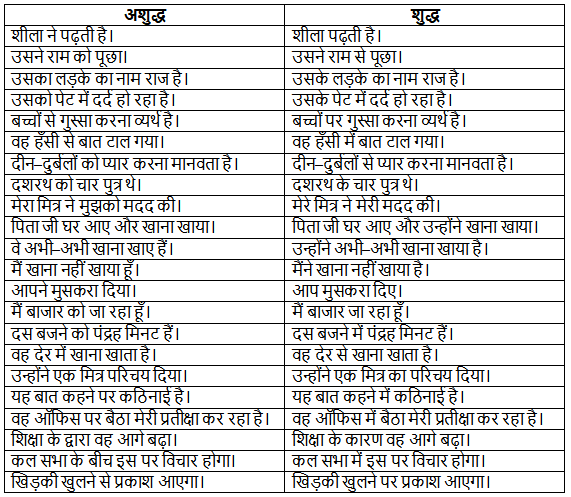

(iii) संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ

हम संज्ञा को प्रयुक्त करते समय उसके सही अर्थ से अनभिज्ञ, अपने कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए उसका अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं। इस प्रयोग के द्वारा हमारे कथन का सही अर्थ भी स्पष्ट नहीं होता तथा भाषा भी दोषपूर्ण हो जाती है। कुछ अशुद्ध प्रयोग नीचे देखे जा सकते हैं:

(v) लिंग संबंधी अशुद्धियाँ

लिंग के प्रयोग में भी सामान्य रूप से अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं; जैसे:

(v) वचन संबंधी अशुद्धियाँ

वचन के प्रयोग में असावधानी के कारण अनेक अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं; जैसे:

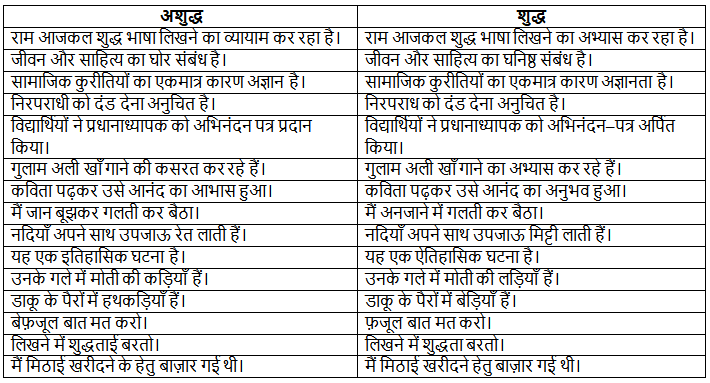

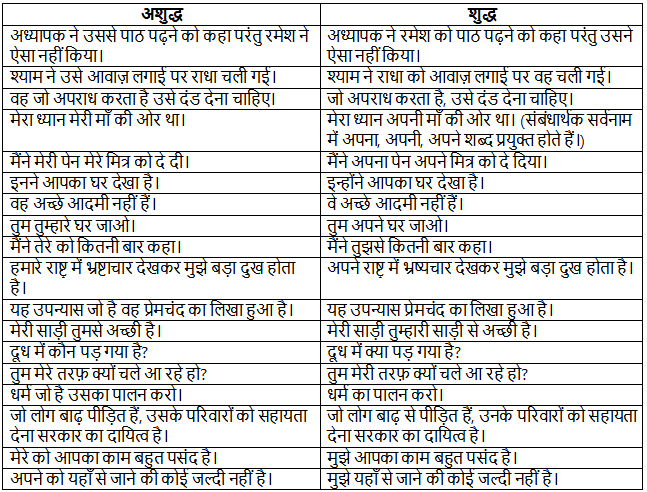

(vi) सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ सर्वनाम संबंधी अनेक अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। सर्वनाम का यथास्थान प्रयोग न करना, सर्वनामों का अधिक प्रयोग करना या गलत सर्वनामों का प्रयोग करना प्रायः देखा गया है; जैसे:

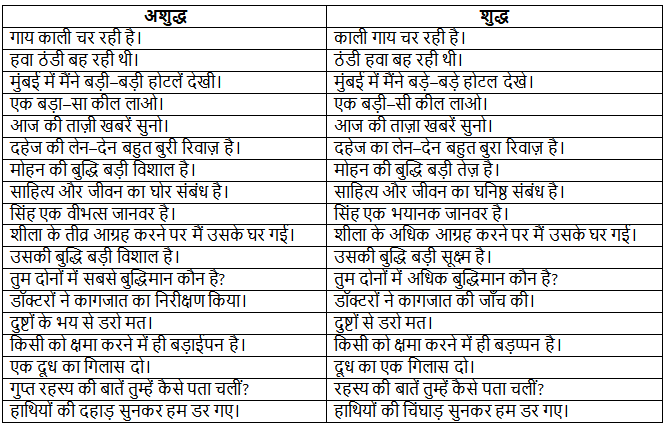

(vii) विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ विशेषण संबंधी अनेक अशुद्धियाँ देखने में आती हैं। विशेषणों के अनावश्यक, अनुपयुक्त तथा अनियमित प्रयोग से वाक्य भद्दा व प्रभावहीन हो जाता है; जैसे:

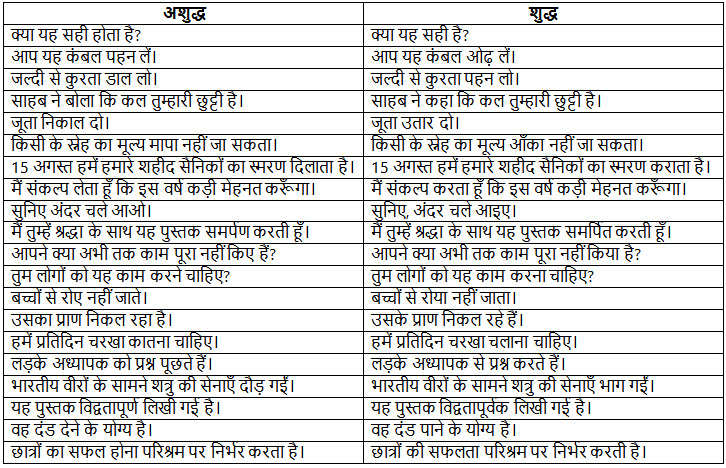

(viii) क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ क्रियापदों संबंधी अनेक अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं; जैसे :क्रियापदों का अनावश्यक प्रयोग, आवश्यकता के समय प्रयोग न करना, अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग, सहायक क्रिया में अशुद्धि तथा क्रियाओं में असंगति के कारण ये अशुद्धियाँ होती हैं।

(ix) क्रियाविशेषण संबंधी अशुद्धियाँ क्रियाविशेषण संबंधी अनेक अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं। विशेष रूप से इसका अनावश्यक, अशुद्ध, अनुपयुक्त तथा अनियमित प्रयोग भाषा को अशुद्ध बनाता है; जैसे:

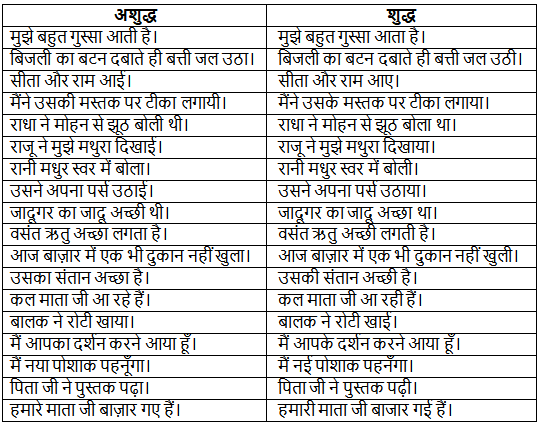

(x) कारकीय परसर्गों की अशुद्धियाँ शुद्ध रचना के लिए कारकीय परसर्गों का समुचित प्रयोग करना आवश्यक है। सामान्य रूप से ‘ने’, ‘को’, ‘से’, के द्वारा’, ‘में’, ‘पर’, ‘का’, ‘की’, ‘के’, ‘के लिए’ आदि परसर्गों के गलत प्रयोग से अशुद्धियाँ उत्पन्न हो जाती हैं; जैसे:

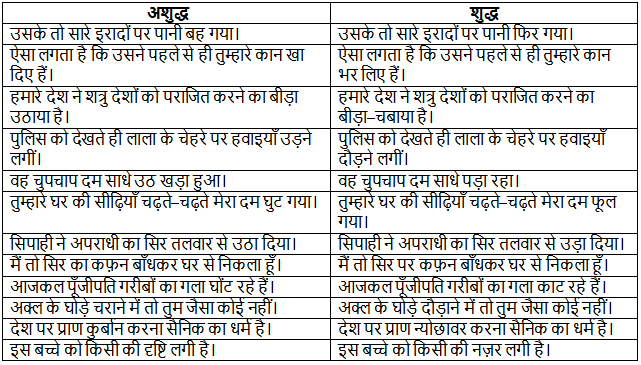

(xi) मुहावरे संबंधी अशुद्धियाँ मुहावरे हमारी भाषा को सुंदर, समृद्ध व प्रभावशाली बनाते हैं। इनका प्रयोग करते समय यह विशेष ध्यान रखना होता है कि इनका रूप विकृत और हास्यास्पद न हो। यहाँ पर मुहावरे संबंधी अशुद्धियों पर प्रकाश डाला गया है।

|

48 videos|213 docs|36 tests

|