आपदा प्रबंधन | Course for HPSC Preparation (Hindi) - HPSC (Haryana) PDF Download

परिचय

आपदाओं का प्रभावी प्रबंधन राष्ट्रीय महत्व का विषय है। यह विधान विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्यों और कर्तव्यों का एक संरचित ढांचा प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक फैला हुआ है। प्रत्येक जिले को एक आपदा प्रबंधन योजना बनाने का आदेश दिया गया है, जो जिला प्राधिकरण द्वारा स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से और राष्ट्रीय योजना तथा राज्य योजना के अनुरूप तैयार की जाएगी।

आपदाओं के प्रकार

2005 के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, आपदा को \"एक आपदा, दुर्घटना, संकट, या महत्वपूर्ण घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी क्षेत्र को प्रभावित करती है, जो प्राकृतिक या मानव-निर्मित कारणों से उत्पन्न होती है, या जो दुर्घटना या लापरवाही के कारण होती है। ऐसी घटनाएँ जीवन की महत्वपूर्ण हानि या मानव पीड़ा, संपत्ति को महत्वपूर्ण नुकसान, संपत्ति का विनाश, या पर्यावरण को हानि और गिरावट का कारण बनती हैं। इसके अतिरिक्त, इन घटनाओं की प्रकृति या परिमाण ऐसी होती है जो प्रभावित समुदाय की सहनशीलता से परे होती है।\"

संयुक्त राष्ट्र (UNDRO 1987, Hanisch 1996, p.22 में उद्धृत) आपदाओं को इस प्रकार परिभाषित करता है:

\"आपदा एक ऐसी घटना है जो स्थान और समय में केंद्रित होती है, समाज के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है और मानव जीवन की महत्वपूर्ण हानि या बड़ी भौतिक क्षति का परिणाम होती है, जिससे स्थानीय सामाजिक संरचना का विघटन होता है। समाज अपनी कुछ या सभी प्रमुख कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है।\"

भारत सरकार की उच्चस्तरीय समिति ने अक्टूबर 2001 की रिपोर्ट में आपदा को इस प्रकार परिभाषित किया है:

\"आपदा एक ऐसी घटना है जिसकी गंभीरता और परिमाण आमतौर पर मौतों, चोटों और संपत्ति के नुकसान का कारण बनती है, जो नियमित सरकारी प्रक्रियाओं और संसाधनों की क्षमता से परे होती है। यह सामान्यतः अचानक और अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती है, जिसके लिए विभिन्न सरकारी और निजी क्षेत्र के संगठनों से मानव आवश्यकताओं को पूरा करने और त्वरित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है।\"

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एक आपदा कोई भी घटना है जो नुकसान, आर्थिक विनाश, मानव जीवन की हानि, और स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाओं में गिरावट का कारण बनती है, जिस पैमाने पर प्रभावित समुदाय या क्षेत्र के बाहर की संस्थाओं से असाधारण प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। आपदा एक जोखिम के परिणामस्वरूप होती है, जैसे भूकंप, बाढ़, या तूफान, जो एक संवेदनशील स्थिति के साथ मेल खाती है, जिसमें समुदायों, शहरों, या गांवों को शामिल किया जा सकता है। आपदाएँ दो प्रकार की होती हैं:

- प्राकृतिक आपदा - ऐसी आपदाएँ जिनका मौसम, भूविज्ञान, या यहां तक कि जैविक मूल होता है, जैसे भूकंप, बाढ़, तेज हवाएँ, अग्नि संकट, आदि।

- अप्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा - ऐसी आपदाएँ जो मानव या तकनीकी मूल के कारण होती हैं, जैसे परमाणु, रासायनिक, आदि।

खतरे

खतरे को उन घटनाओं के रूप में परिभाषित किया गया है जो लोगों, संरचनाओं, या आर्थिक संपत्तियों के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं और जिनमें आपदा में बदलने की संभावना होती है। ये खतरे मानव निर्मित या प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसा कि UNDRO द्वारा कहा गया है। एक प्राकृतिक खतरा उस घटना को संदर्भित करता है जो निकटता में होती है और लोगों, संरचनाओं, और आर्थिक संपत्तियों के लिए खतरा उत्पन्न करती है, जो जैविक, भूगर्भीय, भूकंपीय, जलविज्ञान, या मौसम संबंधी स्थितियों या प्रक्रियाओं के कारण होती है।

जब एक खतरा, जैसे भूकंप, बाढ़, या तूफान, एक संवेदनशील स्थिति के साथ मेल खाता है, तब एक आपदा उत्पन्न होती है, जिसमें समुदायों, शहरों, या गांवों को शामिल किया जा सकता है। यह परिभाषा दो आवश्यक घटकों पर निर्भर करती है: खतरा स्वयं और प्रभावित क्षेत्र की संवेदनशीलता। बिना दोनों तत्वों के, एक घटना को आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

खतरों की वर्गीकरण

खतरनाक घटनाओं के चार मौलिक प्रकार हैं जो समाजों के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं:

- प्राकृतिक: भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, गर्मी/सर्दी की लहरें, भूस्खलन, ओलावृष्टि, और हिमस्खलन।

- हिंसा से प्रेरित: युद्ध, सशस्त्र संघर्ष, शारीरिक हमले, आदि।

- पतन से संबंधित: स्वास्थ्य, शिक्षा, और अन्य सामाजिक सेवाओं में गिरावट, पर्यावरणीय बिगड़ना, आदि।

- औद्योगिकीकरण में विफलता से संबंधित: तकनीकी विफलताएँ, तेल का रिसाव, फैक्ट्री विस्फोट, आग, गैस का रिसाव, परिवहन टकराव।

संवेदनशीलता

संवेदनशीलता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "एक समुदाय, संरचना, सेवा, या भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रभावित या बाधित होने के लिए संवेदनशील है, यह किसी विशेष खतरे के प्रभाव के आधार पर उनके स्वभाव, निर्माण, और खतरनाक क्षेत्र या आपदा-प्रवण क्षेत्रों के निकटता पर निर्भर करता है।"

प्राकृतिक खतरों के कारण क्षेत्र की संवेदनशीलता और जोखिम मूल्यांकन

भारत के ऐटलस के अनुसार संवेदनशीलता मूल्यांकन दर्शाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र निम्नलिखित में आता है:

- भूकंप के संदर्भ में उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र (MSK VIII)

- हवा और चक्रवात खतरों के संदर्भ में बहुत उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र B (Vb = 50 m/s)

- बाढ़ के लिए संभावित क्षेत्र

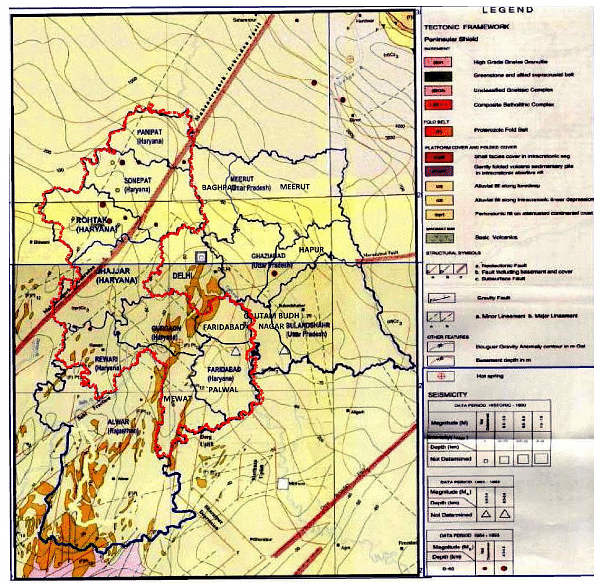

उप-क्षेत्र में और इसके चारों ओर भूकंपों की घटनाएँ निम्नलिखित प्रमुख टेकटोनिक विशेषताओं के कारण होती हैं:

- Sohna fault

- Aravali fault

- Moradabad fault (जिसे छिपा हुआ माना जाता है)

- Sonipat-Delhi-Sohna fault

- Aravali और Sohna fault का जंक्शन

- Delhi Haridwar ridge

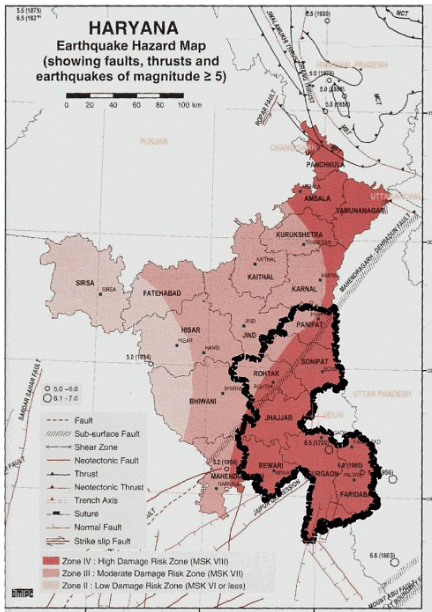

रिच्टर पैमाने पर चार से कम तीव्रता वाले भूकंप लगभग 10 एपिसेंटर्स से उत्पन्न हुए हैं जो उप-क्षेत्र में स्थित हैं, जैसा कि मानचित्र 15-1 में दर्शाया गया है। महेन्द्रगढ़-देहरादून दोष रेखा झज्जर और रोहतक जिलों के माध्यम से गुजरती है।

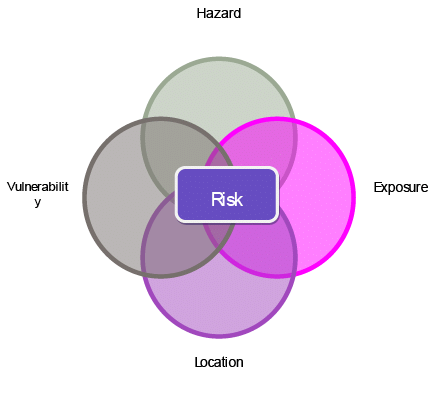

जोखिम एक अनुमानित हानियों का मात्रात्मक मूल्यांकन है, जिसमें मृत्यु, चोटें, संपत्ति का नुकसान, आर्थिक गतिविधि आदि शामिल हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के भीतर होने वाले एक विशेष परिमाण के खतरे के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। चित्र 15-1 जोखिम के चार योगदानकारी तत्वों को स्पष्ट करता है: खतरे, स्थान, संपर्क, और संवेदनशीलता.

ये हैं:

- खतरे (प्राकृतिक घटना में उत्पन्न भौतिक प्रभाव),

- खतरों का स्थान, जो जोखिम में रहने वाले समुदाय के सापेक्ष है,

- संपर्क (विभिन्न प्रकार की संरचनाओं और जीवन रेखा प्रणालियों जैसे जल आपूर्ति, संचार नेटवर्क, परिवहन नेटवर्क आदि का मूल्य और महत्व),

- संवेदनशीलता उन संरचनाओं की, जो अपेक्षित खतरों से प्रभावित हो सकती हैं।

आपदा प्रबंधन, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, एक निरंतर और समन्वित प्रक्रिया के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसमें योजना, संगठन, समन्वय, और उन उपायों को लागू करना शामिल है, जिन्हें आवश्यक या उचित माना जाता है:

(1) किसी भी आपदा या इसके खतरे की घटना को रोकना,

(2) किसी भी आपदा के जोखिम, गंभीरता, या परिणामों को कम करना,

(3) क्षमता निर्माण,

(4) आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना,

(5) संभावित आपदा स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया,

(6) आपदा के प्रभावों के परिमाण और गंभीरता का आकलन करना,

(7) निकासी, बचाव, और राहत प्रयासों को लागू करना, और

(8) पुनर्वास और पुनर्निर्माण पहलों में शामिल होना।

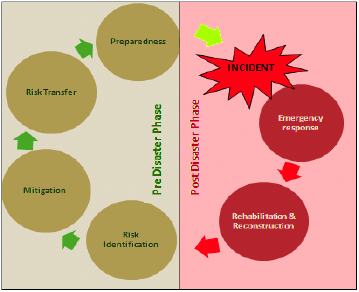

उच्चस्तरीय समिति ने आपदा प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित किया है: “यह एक समग्र शब्द है जो आपदाओं की योजना बनाने और प्रतिक्रिया देने के सभी पहलुओं को समाहित करता है, जिसमें पूर्व और पश्चात आपदा गतिविधियाँ शामिल हैं। यह आपदाओं के जोखिमों और परिणामों के प्रबंधन को भी संदर्भित कर सकता है।” आपदा प्रबंधन की तैयारियों को दो चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

A- पूर्व आपदा चरण

B- पश्चात आपदा चरण

पूर्व आपदा चरण

- जोखिम पहचान

- (i) खतरा आकलन

- (ii) कमजोरी आकलन

- निवारण

- (i) भौतिक/संरचनात्मक निवारण कार्य

- (ii) भूमि उपयोग योजना और निर्माण संहिता

- (iii) जोखिमों और रोकथाम के बारे में शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरूकता

- जोखिम हस्तांतरण

- (i) बीमा (व्यक्तिगत, परिवार, समुदाय)

- (ii) सार्वजनिक अवसंरचना और निजी संपत्तियों का बीमा

- (iii) सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण (सुरक्षा नियमों के साथ) (ऊर्जा, जल और परिवहन)

- (iv) आपदा निधियाँ

- तैयारी

- (i) आपदा प्रबंधन योजना का विकास

- (ii) नियंत्रण कक्ष की स्थापना

- (iii) वायरलेस स्टेशन की स्थापना

- (iv) बाढ़ क्षेत्रों का गठन

- (v) देशी नावों की तैनाती

- (vi) आपातकालीन राहत का भंडारण और संग्रहण

- (vii) कमजोर और संवेदनशील बिंदुओं की पहचान

- (viii) जागरूकता निर्माण

- (ix) मॉक ड्रिल

- (x) बाढ़/चक्रवात आश्रयों/टीलों का चयन

- (xi) वैकल्पिक संचार और सड़क नेटवर्क

- (xii) राहत और बचाव संचालन के लिए वाहन की व्यवस्था

आपातकालीन प्रतिक्रिया

- (i) मानवीय सहायता

- (ii) स्वच्छता, अस्थायी मरम्मत, और सेवाओं की बहाली

- (iii) क्षति आकलन

- (iv) संसाधनों का जुटान

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण

- (i) क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण अवसंरचना का पुनर्वास और पुनर्निर्माण

- (ii) प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्जीवित करना

- (iii) मैक्रो-आर्थिक और बजट प्रबंधन (सामाजिक व्यय का स्थिरीकरण और संरक्षण)

- (iv) पुनर्निर्माण गतिविधियों में आपदा निवारण घटकों का समावेश

पुनर्वास और पुनर्निर्माण

- क्षतिग्रस्त महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का पुनर्वास और पुनर्निर्माण

- प्रभावित क्षेत्रों का पुनरुत्थान

- मैक्रो-आर्थिक और बजट प्रबंधन (सामाजिक व्यय का स्थिरीकरण और संरक्षण)

- पुनर्निर्माण गतिविधियों में आपदा न्यूनकरण घटकों का समावेश

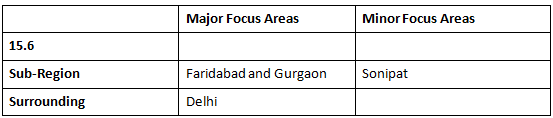

उप-क्षेत्र और खतरें

हरियाणा की भूवैज्ञानिक और भूआकृतिक संरचना इसे विभिन्न प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिसमें बाढ़, जलभराव, मिट्टी की क्षारीयता, मिट्टी का कटाव, भूस्खलन और सूखा शामिल हैं। ये प्राकृतिक खतरें बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों और मानव जीवन की हानि होती है। भूकंप, बाढ़, चक्रवात और भूस्खलन विशेष रूप से भारत में संभावित आपदाओं के रूप में भयावह माने जाते हैं, और यह चिंता फरीदाबाद और गुड़गांव के जिलों में स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है।

आपदा प्रबंधन के पूर्व और पश्चात चरण

उप-क्षेत्र में खतरों के प्रकार

भूकंप संकट और आपदा: भूकंप भूमि के अंदर झटके और पृथ्वी की सतह पर हलचल का एक श्रृंखला है, जो पृथ्वी की परतों के प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होती है।

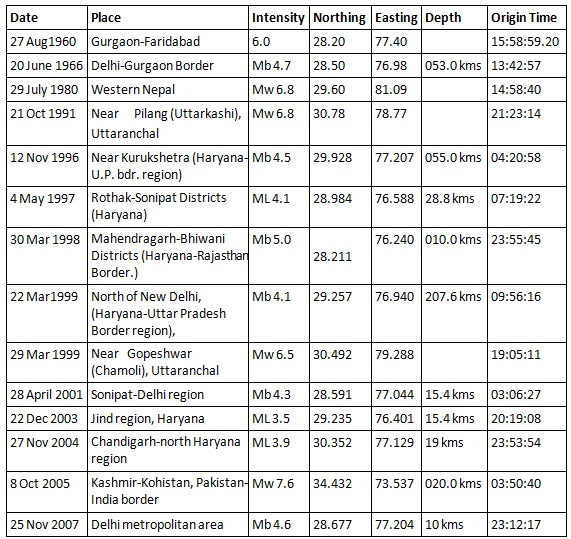

भूकंप का इतिहास

हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र, दिल्ली के साथ, गंगा के मैदान में स्थित हैं। यह भौगोलिक क्षेत्र हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में नीचे की ओर बने हुए हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें गहरी और समतल मैदानों का निर्माण लंबी और मजबूत अवसादन प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। गंगा का मैदान एक जियोसिंक्लाइन के रूप में जाना जाता है, जो इंडो-गंगा जियोसिंक्लाइन का हिस्सा है। इसमें विशेष रूप से इसके उत्तरी सिरे पर उल्लेखनीय फ्लेक्चर और विस्थापन देखा जाता है, जो कि हिमालयी फ्रंटल थ्रस्ट द्वारा उत्तर की ओर सीमित है।

यदि गंगा के ट्रफ़्ट के फर्श का अवलोकन बिना अवसादन के आवरण के किया जाए, तो यह असमान भूभाग को प्रकट करता है, जिसमें कुरगेटेड असमानताएँ और दबी हुई पहाड़ियाँ होती हैं, जिन्हें शेल्फ फॉल्ट कहा जाता है। दिल्ली-हरिद्वार रिड्ज के ऊपर स्थित, जो NE-SW में फैला हुआ एक उपसतही रिड्ज है, इस क्षेत्र में कई फॉल्ट हैं, जिनमें मोरादाबाद, पानीपत, और सोहना फॉल्ट शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के कई भाग क्षेत्र IV में आते हैं, जिससे ये भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जबकि इस क्षेत्र में अधिकांश भूकंप उथले होते हैं, हरियाणा में कुछ मध्य गहराई के भूकंप भी दर्ज किए गए हैं। इंडो-गंगा मैदान का ऑलिवियल आवरण यहाँ दूर के भूकंपों के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे उन्हें यहाँ पर तीव्रता से महसूस किया जाता है।

यह क्षेत्र अक्सर पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा और अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वतों से उत्पन्न गहरे भूकंपों का अनुभव करता है। हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य है कि फॉल्ट के निकटता हमेशा भूकंपीय जोखिम को अधिक नहीं करती है, बल्कि यह अधिक दूर के क्षेत्रों की तुलना में भूकंप के प्रभाव के साथ संबंध नहीं रखती है। भूकंप के नुकसान की सीमा कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि उपसतही भूविज्ञान और भवन निर्माण कोड का पालन।

भूकंप जोखिम

हरियाणा उप-क्षेत्र के प्रत्येक जिले को क्षेत्र IV में रखा गया है और यह भूकंपों के संबंध में उच्च क्षति जोखिम क्षेत्र (MSK VIII) में आता है। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भूकंप डेटा केवल ऐतिहासिक अवधि के बाद के भूकंपीय घटनाओं को शामिल करता है, विशेषकर 1800 ईस्वी के बाद। इसलिए, ये क्षेत्र भूकंप जोखिम की एक अस्थायी समझ प्रदान करते हैं और सटीकता के लिए नियमित अपडेट की आवश्यकता होती है।

हरियाणा उप-क्षेत्र और आसपास के क्षेत्र में अनुभव किए गए भूकंप

उप-क्षेत्र की स्थिति

यह उप-क्षेत्र क्षेत्र IV में स्थित है और झटके की तीव्रता VIII है। i) स्वभाव - अवसादों में और डामर की सड़कों पर छोटे भूस्खलन होते हैं, और भूमि दरारें कई सेंटीमीटर तक फैली होती हैं। झीलों में पानी की धुंधलापन बढ़ जाता है। नए जलाशय बनते हैं, और सूखे कुएँ फिर से भरने लगते हैं।

वर्तमान स्थिति से विश्लेषण

वर्तमान स्थिति से विश्लेषण

गुरुग्राम, सम्पूर्ण रूप से, उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र IV में स्थित है, जो MSK तीव्रता VIII के साथ मेल खाता है। यह वर्गीकरण क्षेत्र को भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाता है। गुरुग्राम को प्रभावित करने वाली प्रमुख टेक्टोनिक विशेषताएँ निम्नलिखित हैं;

- सोहना दोष

- दिल्ली के समीप अरावली और अवेसी का जंक्शन

- मोरादाबाद दोष

- दिल्ली-मोरादाबाद दोष

- दिल्ली-हरिद्वार दोष

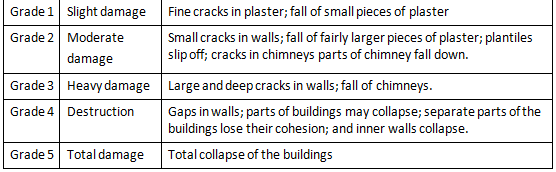

भवनों को होने वाले नुकसान की वर्गीकरण

फोकस क्षेत्र विश्लेषण

बाढ़ खतरा और आपदा

बाढ़ खतरा और आपदा

बाढ़ एक अस्थायी जलमग्नता है जो एक विशाल क्षेत्र में होती है, जो जलाशयों के स्तर में वृद्धि, भारी बारिश के कारण नदियों के किनारों से बाहर आने, तेज़ हवाओं, चक्रवातों, तटीय क्षेत्रों में तूफानी लहरों, सुनामी, पिघलते हुए बर्फ या बांधों के फटने के कारण होती है। हरियाणा उप-क्षेत्र में, बाढ़ की संभावना को अधिकतर एक खतरे के रूप में परिभाषित किया जाता है, न कि आपदा के रूप में। कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में स्थित और यमुना नदी के किनारे वाले क्षेत्र बाढ़ के खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कई अवसरों पर विभिन्न जिलों ने बाढ़ के खतरों का सामना किया है, जो मुख्य रूप से तीव्र मानसून की बारिश और यमुना नदी में बढ़ते प्रवाह के कारण हुए हैं।

बाढ़ का इतिहास

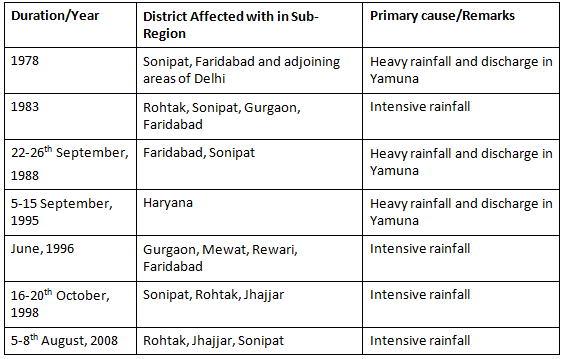

उप-क्षेत्र में हुई प्रमुख बाढ़ आपदाएँ

हरियाणा उप-क्षेत्र का बाढ़ इतिहास 1978 से 2010 तक दर्शाता है कि भारी बारिश की घटनाएँ लगातार रोहतक, सोनीपत, गुड़गांव और फ़रीदाबाद जिलों में बाढ़ का कारण बनी हैं। सोनीपत और फ़रीदाबाद, जो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, नदी के जलग्रहण क्षेत्र की बारिश से प्रभावित होते हैं, जिसमें हिमालय भी शामिल है। इसके विपरीत, रोहतक और गुड़गांव के जिले मुख्यतः सतही नालियों की कमी के कारण बाढ़ का सामना करते हैं, जिससे बाढ़ के पानी के प्रभावी प्रवाह के लिए पुनः-आकृति निर्धारण की आवश्यकता होती है। यमुना नदी के किनारे बाढ़ के बंधों को मजबूत करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ऐसे उपायों को क्षेत्र की जलविज्ञान के साथ मेल खाना चाहिए ताकि बारिश को जिले में फँसने से रोका जा सके।

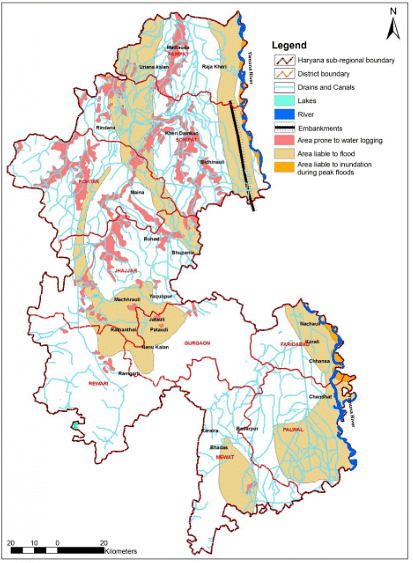

उपक्षेत्र में बाढ़-प्रवण क्षेत्र

बाढ़ की स्थिति

बाढ़ की स्थिति

उपक्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण आपदाओं में, नदी-प्रेरित बाढ़ सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न करती है, क्योंकि इसका कृषि फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। बाढ़ का उद्भव राज्य में विशेष वर्षा पैटर्न से जुड़ा हुआ है। हिमालयी भूगर्भीय संरचना उत्तर में और अरावली पर्वत श्रृंखला दक्षिण में, राज्य के मध्य भाग में एक प्याले के आकार का भूगर्भीय अवसाद उत्पन्न करती है। बाढ़ मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में भारी वर्षा और मानसून के मौसम के दौरान यमुना नदी के मैदानों में पानी भरने के कारण होती है। उपक्षेत्र में सक्रिय और ऐतिहासिक बाढ़ का मैदान, पानीपत, सोनीपत, और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में स्थित हैं।

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

वर्तमान स्थिति का विश्लेषण

ऐतिहासिक आपदा अनुभवों वाले प्रमुख बाढ़-प्रवण क्षेत्र फरीदाबाद, पलवल, और पानीपत जिले हैं, जहाँ यमुना नदी के गेज स्तर 205-207 मिमी तक पहुँच गए हैं। इन जिलों में बाढ़ मुख्य रूप से भारी वर्षा और यमुना नदी के पानी भरने के कारण होती है। फरीदाबाद और पलवल में पहाड़ी और घाटी-समृद्ध भूभाग, बारिश के दौरान स्थानीय नदियों के भरने के साथ मिलकर बाढ़ के प्रभाव को बढ़ाते हैं। ताजेवाला हेड से अत्यधिक जल निकासी यमुना नदी में बाढ़ का कारण बनती है।

इसके विपरीत, अन्य जिलों जैसे गुड़गाँव, मेवात, और रोहतक में बाढ़ का मुख्य कारण असमान भूभाग है। हालांकि यहाँ कोई स्थायी नदियाँ नहीं हैं, लेकिन कई बारसाती नाले पूरे क्षेत्र में बहते हैं, जो वर्षा के मौसम में बाढ़ का कारण बनते हैं। रोहतक, झज्जर, और रेवाड़ी जिलों में निचले क्षेत्रों में भारी वर्षा के दौरान जलभराव होता है। इसलिए, स्थानीय स्तर पर तैयारियों और प्रतिक्रिया योजना के लिए रणनीतियाँ अत्यंत आवश्यक हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा के पैटर्न में संभावित परिवर्तनों को देखते हुए, केवल पिछले अनुभवों पर निर्भर रहना बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए अपर्याप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त, रोहतक और गुड़गांव का न drainage दिल्ली के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है, जिसके लिए अंतर-राज्यीय सहयोग की आवश्यकता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और दिल्ली को शामिल करते हुए एक समग्र बाढ़ प्रबंधन रणनीति अत्यावश्यक है।

निष्कर्ष

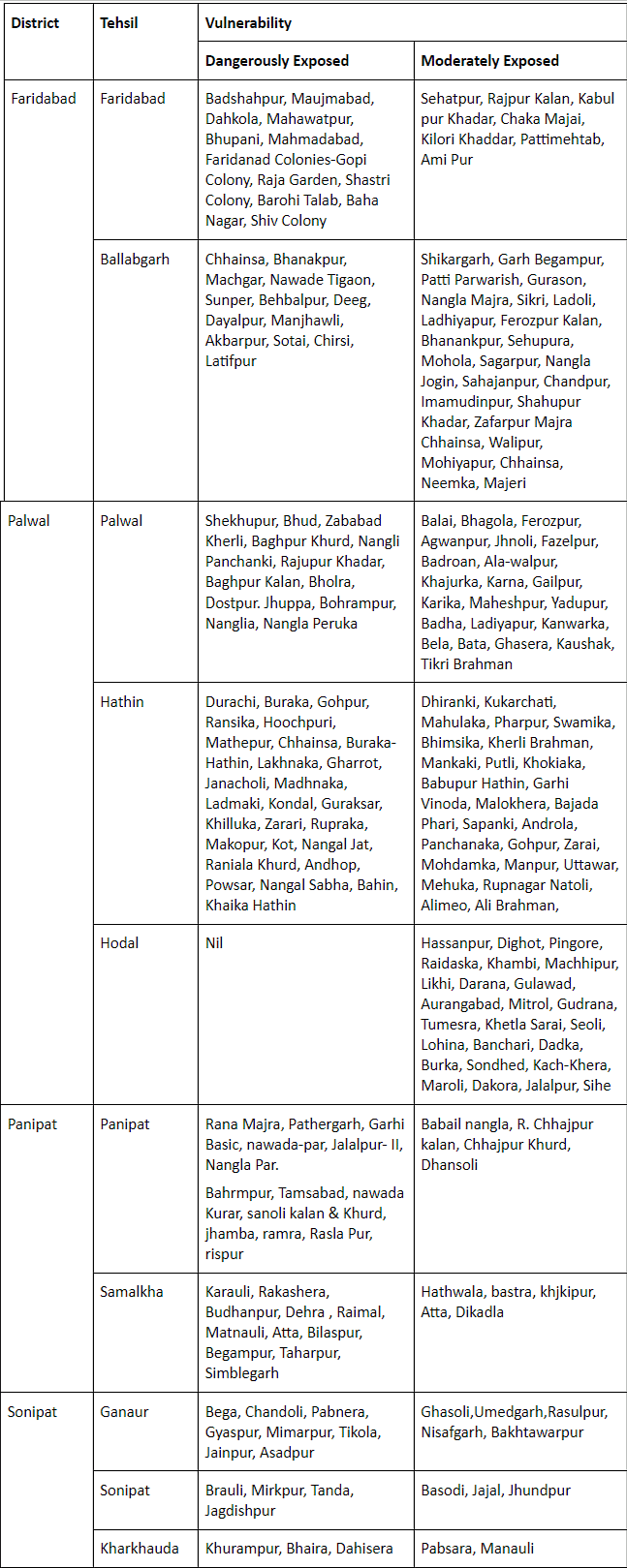

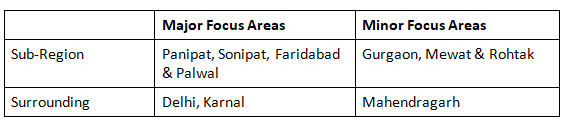

निम्नलिखित तालिकाएं उप-क्षेत्र के जिलों को दो मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत करती हैं; प्रमुख और गौण।

बाढ़ के प्रति संवेदनशील गाँव