आर्थिक विकास की कीमत प्राकृतिक आपदाएँ | Course for HPSC Preparation (Hindi) - HPSC (Haryana) PDF Download

मेयर व बाल्डविन के अनुसार, ‘‘आर्थिक विकास वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय दीर्घकाल में बढ़ती है।’’ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक अपनी पुस्तक में विकास की प्रक्रिया को निर्धनता के विकृत स्वरूप में आवृत्त मानते हुए कहते हैं कि विकास के उद्देश्य कुपोषण, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं असमानता को दूर करने से संबंधित होने चाहिए। परंतु समय के साथ, आर्थिक विकास का संबंध प्राकृतिक आपदाओं से होता चला गया है।

सामान्यतया, सभी लोग विकास के दूरगामी दुष्परिणामों के प्रति उतने सजग नहीं हैं। क्योंकि भारत जैसे निम्न आय वाले देशों में आर्थिक विकास पर्यावरणीय मुद्दों से कहीं अधिक गंभीर समस्या है। विकासशील देश वर्तमान में सभी लोगों के लिए आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में असमर्थ हैं। गरीबों के लिए पर्यावरणीय संपदा उपभोग की पहली वस्तु मानी जाती है, जिसके दोहन द्वारा वे अपनी मूलभूत आवश्यकताएँ पूरी करते हैं।

हालांकि, उच्च सामूहिक उपभोग की स्थिति में अमीर वर्ग के लोग आते हैं, जो अपनी मूल आवश्यकताएँ पूरी कर चुके हैं। इस स्थिति में, पर्यावरणीय संपदा उनके लिए विलासिता की वस्तुएँ बन जाती हैं। इसलिए, विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण में अंतर पाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर गरीब देशों में वर्तमान की चिंताओं पर भविष्य की आपदाएँ कम गंभीर प्रतीत होती हैं।

अतः अमीर वर्ग पर्यावरणीय चिंताओं को विकास पर प्राथमिकता देता है और गरीब वर्ग विकास कार्यों को अधिक जरूरी समझता है। आज विश्व में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसे तरीकों को विकसित किया जाए, जिससे विकास और पर्यावरण के बीच बिगड़ते संबंधों में समन्वय और संतुलन स्थापित किया जा सके।

प्रमुख अर्थशास्त्री कुजनेट्स के अनुसार, विकास के प्रारंभिक दौर में पर्यावरणीय ह्रास अनिवार्य है और एक निश्चित स्तर प्राप्त करने के बाद ही उसका संरक्षण और सुधार संभव है। परंतु विभिन्न रिपोर्ट और अध्ययन से यह बात सामने आई है कि आर्थिक विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ ही पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित होता है।

जहाँ आर्थिक विकास मानव जीवन का अनिवार्य पहलू है, वहीं प्राकृतिक संतुलन अस्तित्व संरक्षण हेतु अपरिहार्य माना जाता है। देखा जाए तो, तमाम प्राकृतिक आपदाएँ मानवजनित गतिविधियों के कारण उत्प्रेरित और उत्पन्न हो रही हैं, जिनसे व्यापक रूप से जन-धन की हानि होती है। इसे देखते हुए, स्थायी विकास, जिसका स्वरूप समावेशी एवं सतत् हो, को अपनाया जाना आवश्यक है।

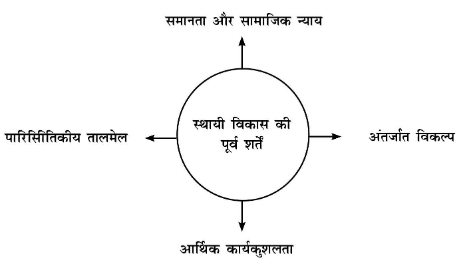

स्थायी विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संसाधनों के उपयोग, निवेश की दिशा, तकनीकी विकास के झुकाव और संस्थागत परिवर्तन का तालमेल वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के साथ बैठाया जाता है। स्थायी विकास की कुछ शर्तें निम्नलिखित प्रकार से हैं-

- उपभोक्ता मानव जाति तथा उत्पादक प्रणाली के बीच सहजीविता संबंध

- पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच पूरक संबंध

अगर विकास स्थायी और सतत् न हो तो उनके परिजन दूरगामी होते हैं। आमतौर पर घटित होने वाली कुछ आपदाएँ यथा बाढ़, भूकंप, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन आदि ऐसी हैं जिनका मानवीय प्रभाव संबंधी आकलन बेहद आवश्यक है।

अगर बाढ़ की बात की जाए तो यह एक ऐसी त्रासदी है जो कई सभ्यताओं के पतन का कारण बनी है। जब अत्यधिक वर्षा के कारण भूमि के जल सोखने की क्षमता कम हो जाती है और नदियों के जलस्तर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तब बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। अवैध खनन, नदियों का प्रदूषण, वातावरण में जहरीली गैसों में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, भूमि प्रदूषण, ग्लेशियरों के पिघलने आदि से जहाँ जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ा है, वहीं बाद की विभीषिका में भी वृद्धि हुई है।

भूमि की जल अवशोषण क्षमता की कमी तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था के अभाव, जो वर्तमान नगरीकरण की सबसे बड़ी समस्या है, के कारण बाढ़ के खतरे में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कभी-कभी बड़े जलाशयों एवं बांधों से जल छोड़ने पर या भूस्खलन से भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

भारत में बाढ़ प्रायः हर वर्ष आती है जो अपने साथ भयंकर तबाही लेकर आती है। भारत के कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल का लगभग आधा हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है। इसके बावजूद भी अभी तक भारत में बाढ़ से निपटने हेतु कुशल आपदा प्रबंधन तंत्र का विकास नहीं हो पाया है।

दूसरी तरफ, हम पाते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन एवं जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएँ निरंतर घटित हो रही हैं। महाराष्ट्र जैसे राज्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण रहे हैं जहाँ कृषकों ने प्राकृतिक आपदा के कारण आत्महत्या जैसे कदम तक उठाए।

सूखा एक भयावह समस्या है जिसने कृषक संस्कृति की कमर तोड़ दी है। सूखा वस्तुतः सामान्य भौगोलिक क्षेत्रों में वर्षा की संभावना के बावजूद होने वाली वर्षा की कमी को कहते हैं। वनों का तेजी से विनाश, भू-जल का अत्यधिक दोहन ने पूरे जलचक्र के संतुलन को अव्यवस्थित कर दिया है।

ग्लोबल वार्मिंग, एल निनो से सागरीय धारा का दोलन चक्र परिवर्तित हो रहा है। फसल प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन को भी सूखे का एक कारण माना जाता है। वर्षा जल का अनियोजित प्रबंधन भी सूखे की स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है।

चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन एवं बादल का फटना जैसी पर्यावरणीय संकट मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से होते हैं, परंतु मानवीय गतिविधियों द्वारा इनमें तीव्रता प्रदान की जाती है जो भविष्य में प्राकृतिक आपदा बनकर उभरती है। वनों के कटाव से पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन में वृद्धि होती है। सागर तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पतियाँ बाढ़, चक्रवात एवं सुनामी की तीव्रता को बाधित करती हैं।

खनन के कारण भी भूकंप एवं भूस्खलन की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। पर्वतीय इलाकों में विकास कार्यों के कारण बनाए गए सड़क, पुल एवं इमारतों के कारण चट्टानों के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है और चट्टाने कमजोर होकर प्राकृतिक उछालों का सामना नहीं कर पाती।

इन सभी गंभीर स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास के पैमाने को पर्यावरण के सापेक्ष निर्धारित करना होगा एवं निर्माण कार्यों के दौरान पर्यावरणीय मानकों का समुचित पालन जरूरी है। विकास तभी टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण होगा जब प्रकृति के साथ संतुलन स्थापित होगा।

विकास के मूल ढाँचे को प्रकृति के अनुरूप निर्धारित करके ही धारणीयता की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है। पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा-21 के 8वें अध्याय से देशों की सरकारों से राष्ट्रीय आर्थिक लेखा की वर्तमान प्रणाली के विस्तार की बात कही गई है ताकि लेखांकन ढांचे में पर्यावरणीय और सामाजिक पहलुओं के साथ-साथ कम-से-कम सभी सदस्य राष्ट्रों की प्राकृतिक संसाधन प्रणाली को शामिल किया जा सके।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में संशोधन करके समन्वित पर्यावरण और आर्थिक लेखांकन प्रणाली के रूप में नई समग्र व्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। यदि आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण में आई गिरावट की क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक गतिविधियों में होने वाले मूल्य संवर्धन को यदि सकल घरेलू उत्पाद से घटा दिया जाए, तो अर्थव्यवस्था के विकास का सही संकेतक प्राप्त किया जा सकता है।

आर्थिक विकास और प्राकृतिक पहलुओं के संबंध में नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि पर्यावरणीय समस्याएँ मूलतः स्थानीय हैं और स्थानीयता के संदर्भ में ही उनका समाधान किया जाना चाहिए। शिक्षा में पर्यावरण मूल्य की स्थापना का भरपूर प्रयास होना चाहिए। यदि नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण का मूल्य विकसित हो जाए तो कानून बनाने और लागू करने की समस्याएँ स्वतः समाप्त हो जाएँगी।