कृषि-1 | सामान्य जागरूकता/सामान्य जागरूकता - Police SI Exams PDF Download

भारत में कृषि

कृषि भारत की लगभग 58% जनसंख्या के लिए आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। भारतीय खाद्य उद्योग विशाल वृद्धि के लिए तैयार है, जो हर साल विश्व खाद्य व्यापार में अपने योगदान को बढ़ा रहा है।

- भारत का गेहूं और चावल का उत्पादन विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है।

- भारत वर्तमान में कई सूखे मेवों, कृषि-आधारित कपड़ा कच्चे माल, जड़ और कंद फसलों, दालों, पाले हुए मछली, अंडे, नारियल, गन्ना, और कई सब्जियों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।

भारतीय कृषि में कम उत्पादकता के कारण

भारतीय कृषि की कम उत्पादकता के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारक हैं:

- जनसंख्या वृद्धि: अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारी भूमि संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया गया है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है।

- अनियंत्रित वनों की कटाई: इससे वनस्पति में कमी आई है, जिससे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से मिट्टी में कम ह्यूमस जुड़ रहा है। मानव गतिविधियों के कारण मिट्टी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे प्री-मॉनसून फसलें बोना越来越 कठिन होता जा रहा है। यह भी मिट्टी की नमी को बनाए रखने की क्षमता को कम करता है।

- सड़कें, रेलवे और नहरों का निर्माण: इनसे प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली या वर्षा के पानी का सामान्य प्रवाह बाधित हो गया है, जिससे भारी बाढ़ आती है। इससे खरीफ फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान और रबी फसलों की देर से बोई जाने का परिणाम होता है।

- अधो-उपजाऊ और उप-मार्जिनल भूमि, जो सामान्यत: निम्न गुणवत्ता की होती हैं और कम उत्पादन देती हैं, बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण खेती की जा रही हैं।

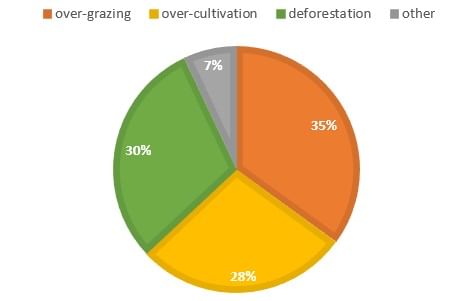

विश्व स्तर पर भूमि में गिरावट के कारण

हाल के भूमि सुधार: हाल के भूमि सुधारों के परिणामस्वरूप, भूमि उन वर्गों के पास जा रही है (खरीद, पट्टे या आवंटन द्वारा) जिनका कृषि में कोई परंपरागत अनुभव नहीं है और अधिकांश मामलों में आवश्यक तकनीकी ज्ञान की कमी है, इसलिए वे अक्षम किसान हैं।

- मिट्टी का कटाव: मिट्टी के कटाव, बढ़ती लवणता, शुष्कता, क्षारीयता, और अर्ध-रेगिस्तानी परिस्थितियों के कारण, उपजाऊ भूमि बंजर बर्बाद में बदल रही है।

- जीविका आधारित कृषि: जीविका आधारित कृषि एक घाटे वाली कृषि अर्थव्यवस्था का परिणाम है क्योंकि कृषि एक कम आय वाला व्यवसाय है जो कम बचत, कम निवेश, और कम कृषि आय का अनुसरण करता है।

- अनिश्चित वर्षा: अनिश्चित और असमान वर्षा, प्रतिकूल मौसम की स्थितियाँ, और फसलों के कीट और रोग फसल की पैदावार को कम कर देते हैं।

- छोटी, अर्ध-आर्थिक, और विखंडित फसलें आधुनिक खेती की विधियों का उपयोग करना कठिन बनाती हैं।

- पारंपरिक उपकरणों की अपर्याप्तता और पुराने उपकरण भी योगदान देने वाले कारक हैं।

- भारतीय कृषि में संगठन और नेतृत्व की कमी, कृषि से संसाधन संपन्न प्रतिभा का भारी क्षय करती है, जिससे कृषि समुदायों की प्रतिस्पर्धा और प्रगति की क्षमता काफी कम हो जाती है।

- सिंचाई की सुविधाओं की अपर्याप्तता, उर्वरकों और खादों की कमी और उच्च कीमतें।

- भूमि का कुछ हाथों में संकेंद्रण, जिसके नीचे एक बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम कृषक हैं, भूमि के पूर्ण उपयोग में बाधा डालता है।

- सीमित भंडारण सुविधाएँ बाजार में कीमत को दबाती हैं, और खराब संचार तथा अपूर्ण विपणन सुविधाएँ उत्पाद के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने में बाधा डालती हैं।

- कम कृषि सेवाएँ जैसे सस्ते क्रेडिट की उपलब्धता और परिणामस्वरूप कृषक का कर्ज और गरीबी, तथा विपणन सुविधाओं की कमी उत्पादन तकनीकों में सुधार को सीमित करती हैं।

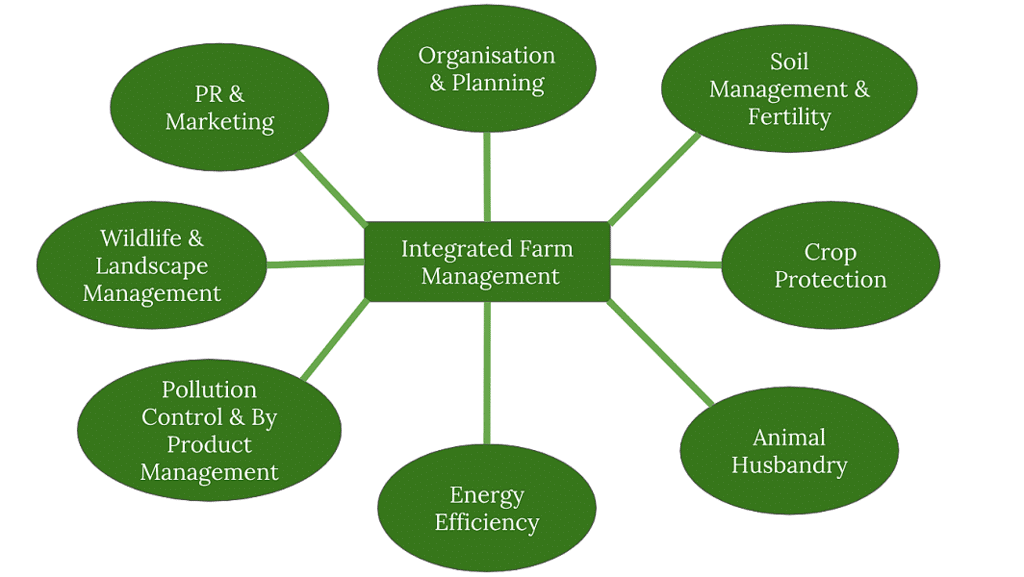

भारतीय कृषि का पुनर्गठन

भारत में, कृषि प्रणाली को वर्तमान आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार पुनर्गठन की आवश्यकता है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाना निम्नलिखित तीन कारणों से आवश्यक है:

- आर्थिक अधिशेष की आपूर्ति करना जिसे कृषि में उपभोग या आगे उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सके या कृषि से बाहर स्थानांतरित किया जा सके ताकि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी उपलब्ध हो सके और शहरी जनसंख्या की बढ़ती उपभोग आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

- श्रम और अन्य संसाधनों को गैर-कृषि क्षेत्रों में उपयोग के लिए मुक्त करना संभव बनाना।

- ग्रामीण लोगों की खरीद शक्ति बढ़ाना, औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार का विस्तार करना, और राष्ट्रीय आय संगठन में आवश्यक परिवर्तन लाने में मदद करना।

कृषि में उत्पादकता में सुधार

कृषि में उत्पादकता में सुधार के लिए मूलभूत शर्तें, FAO के अनुसार, हैं:

- बढ़ती जनसंख्या पर उचित नियंत्रण लागू किया जाना चाहिए।

- कृषि उत्पादों के लिए स्थिर और लाभकारी मूल्य।

- पर्याप्त विपणन सुविधाएँ।

- भूमि अधिकारों का संतोषजनक प्रणाली।

- छोटे किसानों के लिए उत्पादन के सुधारित तरीकों के लिए उचित शर्तों पर क्रेडिट की उपलब्धता।

- उचित कीमतों पर उत्पादन की आवश्यकताओं (उर्वरक, कीटनाशक, सुधारित बीज, आदि) की उपलब्धता।

- कृषि के सुधारित तरीकों के ज्ञान को फैलाने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और कृषि-आर्थिक सेवाओं का विस्तार।

- राज्य द्वारा ऐसे संसाधनों का विकास, जो व्यक्तिगत किसानों की शक्तियों से परे हैं, जैसे बड़े पैमाने पर सिंचाई, भूमि पुनः प्राप्ति, या पुनर्वास समस्याएँ।

- भूमि के उपयोग का विस्तार और पहले से उपयोग में लाई जा रही भूमि की तीव्रता और उपयोग को सुधारित और वैज्ञानिक तरीकों से बढ़ाना।

- कृषि उत्पादन का विविधीकरण, अर्थात्, फसल उत्पादन के अलावा, डेयरी, पोल्ट्री, और मछली पालन उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए।

मिट्टी, पानी और जलवायु के भौतिक संसाधन इतने पर्याप्त हैं कि पूर्ण मशीनों, रसायनों, पर्याप्त जल आपूर्ति और अन्य अच्छे प्रबंधन प्रथाओं के संयोजन के साथ वर्तमान उत्पादन से कम से कम दो गुना, शायद अधिक भी उपज प्राप्त की जा सके।

भूमि और जल संरक्षण

पहले योजना से ही प्रारंभ, भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रम देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक हैं।

भूमि और जल संरक्षण

पहले योजना से ही प्रारंभ, भूमि और जल संरक्षण कार्यक्रम देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक तत्वों में से एक हैं।

- ये कार्यक्रम समस्या पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के विकास, उपयुक्त विधायी क्रियान्वयन, और नीति समन्वय निकायों के गठन पर जोर देते हैं।

भूमि और जल संरक्षण के उद्देश्य

- इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

- (i) भूमि कटाव और विकृति की प्रक्रिया को धीमा करना।

- (ii) पुनर्जनन सुनिश्चित करने के लिए विकृत भूमि को पुनर्स्थापित करना।

- (iii) जल और मिट्टी की नमी की उपलब्धता को सुधारना और सुनिश्चित करना।

- (iv) जल संचयन के माध्यम से सूक्ष्म स्तर पर सिंचाई करना।

- (v) जैविक पुनर्चक्रण के माध्यम से मिट्टी की आंतरिक उर्वरता को बढ़ाना।

- (vi) मिश्रित और सहकारी कृषि प्रणाली अपनाकर गहरी मिट्टी के प्रोफाइल में प्रभावी उत्पादकता क्षेत्र को बढ़ाना।

- (vii) कुल जैव-जनन का उत्पादन बढ़ाना।

- (viii) आदर्श भूमि उपयोग योजना में निरंतर समायोजन के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करना और बार-बार आने वाले सूखे और बाढ़ से सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।

राष्ट्रीय स्तर पर भूमि और जल संरक्षण विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जल और वायु कटाव, जलभराव के माध्यम से विकृति, लवणता, घाटियों, बाढ़, स्थानांतरित कृषि, तटीय रेत के साथ-साथ मानव-भूमि अनुपात में कमी, भूमि की बढ़ती और प्रतिस्पर्धात्मक मांग, कृषि योग्य भूमि का परिवर्तनों और उत्पादकता की हानि जैसी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

मुख्य केंद्रीय/केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएँ बहुउद्देशीय जलाशयों के पूर्ववत सिल्टेशन को रोकने, उत्पादक मैदानों में बाढ़ के खतरों को कम करने, स्थानांतरित कृषि करने वालों का पुनर्वास, और विकृत भूमि को पुनर्स्थापित करने की दिशा में निर्देशित की गई हैं।

भूमि और जल संरक्षण के लिए उठाए गए कदम

- नदी घाटी परियोजनाओं के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण के लिए एक योजना का शुभारंभ तीसरे पंचवर्षीय योजना में किया गया था, जिससे बहुउद्देशीय जलाशयों की समय से पहले की सिल्टिंग को रोका जा सके।

- सातवें योजना के दौरान अल्कली (उसर) मिट्टी के पुनः दावा की एक केंद्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई, जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में जारी है। इस योजना के घटक में सुनिश्चित सिंचाई जल, खेत पर विकास कार्य जैसे भूमि समतलीकरण, गहरी जुताई, सामुदायिक नाली प्रणाली, मिट्टी के सुधारक, जैविक खाद आदि शामिल हैं। 1993-94 तक 3.36 लाख हेक्टेयर भूमि को पुनः दावा किया गया है।

- शिफ्टिंग खेती के नियंत्रण के लिए एक योजना को 1990-91 तक सभी सात उत्तर-पूर्वी राज्यों, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पूर्ण केंद्रीय सहायता के साथ लागू किया गया। 1991-92 से यह योजना राज्य क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी। यह योजना केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 1994-95 से पुनर्जीवित की गई है।

- छठे योजना के दौरान बाढ़ प्रवण नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन की योजना शुरू की गई थी, जिसमें गंगा के बाढ़ प्रवण नदियों के आठ क्षेत्रों को सात राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कवर किया गया। इस योजना का उद्देश्य जलग्रहण क्षेत्रों की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे अधिक मात्रा में वर्षा के पानी को अवशोषित कर सकें, जिससे क्षरण, सिल्टिंग, और बाढ़ के परिणामस्वरूप होने वाले विनाश को कम किया जा सके।

- अखिल भारतीय मिट्टी और भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन (AISLUSO) अपने सात क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जलग्रहण सीमांकन और जलग्रहण विकास के लिए प्राथमिकताएँ निर्धारित करता है।

- राष्ट्रीय भूमि उपयोग और संरक्षण बोर्ड (NLCB) मुख्य रूप से राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति से संबंधित है। यह अच्छे कृषि भूमि के अकारण परिवर्तन, भूमि उपयोग के वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण को रोकने के लिए राज्य भूमि उपयोग बोर्ड (SLUB) के कार्यों का समन्वय करता है।

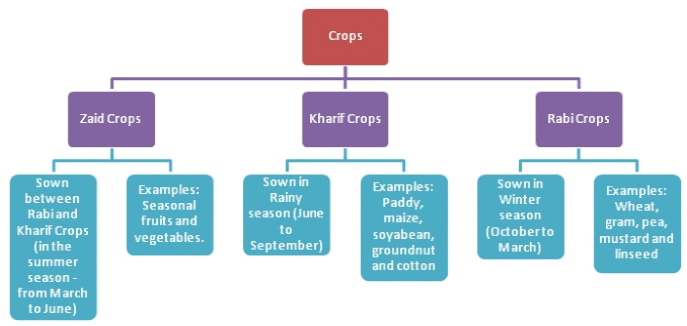

फसल सत्र

भारत में फसल के मौसम को सामान्यतः दो श्रेणियों में बांटा गया है: (i) खरिफ या गर्मी/बरसात का मौसम, जिसमें अधिक पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती की जाती है। (ii) रबी या शीतकालीन मौसम, जिसमें कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों की खेती की जाती है।

मौसम की आवृत्ति आमतौर पर एक वर्ष में दो और कुछ मामलों में तीन बार फसल काटने की अनुमति देती है।

फसलों का वर्गीकरण

खरिफ फसलें

ये फसलें, जिन्हें बढ़ने के लिए अधिक पानी और लंबे गर्म मौसम की आवश्यकता होती है, जून या जुलाई की शुरुआत में दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रारंभ के साथ बोई जाती हैं और मानसून या शरद ऋतु के अंत (सितंबर/अक्टूबर) में काटी जाती हैं। मुख्य खरिफ फसलों में चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, भांग, तंबाकू, बाजरा, गन्ना, दालें, चारा घास, हरी सब्जियां, मिर्च, भिंडी आदि शामिल हैं।

रबी फसलें

ये फसलें, जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, विकास के दौरान अपेक्षाकृत ठंडे जलवायु और बीजों के अंकुरण और परिपक्वता के दौरान गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। इसलिए, बोआई नवंबर में की जाती है और फसलें अप्रैल-मई में काटी जाती हैं। मुख्य रबी फसलों में गेहूं, चना, और तेल बीज जैसे सरसों और राई शामिल हैं।

जैद फसलें

इन दो प्रमुख फसलों के अलावा, हाल के वर्षों में भारत में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में एक संक्षिप्त फसल चक्र की शुरुआत की गई है, जहां जल्दी पकने वाली फसलें, जिन्हें जैद फसलें कहा जाता है, मार्च से जून के बीच उगाई जाती हैं। प्रमुख जैद फसलों में उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, कंद सब्जियाँ आदि शामिल हैं।

फसल पैटर्न

‘फसल पैटर्न’ विभिन्न फसलों के अंतर्गत विभिन्न भागों में विशेष समय पर फसल क्षेत्र का सापेक्ष अनुपात है।

फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक

किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष फसल को उगाने का चयन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है:

- सामान्य कृषि स्थितियाँ जैसे कि मिट्टी, जलवायु, जल आपूर्ति, भूजल स्तर आदि।

- कृषि उत्पादन का उद्देश्य, उत्पादन का स्तर, स्वामित्व का आकार, कृषि की तकनीकें, बाजार की कीमतों में परिवर्तन, परिवहन की उपलब्धता, और बाजार से दूरी।

- व्यक्तिगत कारक जैसे कि घर और परिवार की खपत की आवश्यकताएँ, परिवार की नकद आवश्यकताओं को पूरा करना, वर्ष के लिए चारा और चारे की जरूरतें, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए या हरी खाद के लिए, बीज के उद्देश्यों आदि।

फसल पैटर्न की विशेषताएँ

भारत में फसल पैटर्न की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

फसलों की अद्भुत विविधता

पूर्वी भारत में, 80° पूर्व देशांतर के पूर्व और तटीय निचले क्षेत्रों में, विशेष रूप से पश्चिमी तट, गोवा के दक्षिण में, चावल प्रमुख फसल है। पूर्वी भारत की प्रमुख फसलें चाय और जूट हैं। 80° पूर्व देशांतर के पश्चिम और सूरत के उत्तर में (जहाँ वर्षा 100 सेमी से कम है) ज्वार, बाजरा, दलहन, कपास और मूँगफली प्रमुख फसलें हैं; और गेहूँ, जिसमें दलहन, चना, कपास, तिलहनों, ज्वार, बाजरा और सिंचित क्षेत्रों में गन्ना शामिल हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बाढ़ के मैदानों में उगाए जाते हैं। खाद्य फसलों की प्रगति गैर-खाद्य फसलों की तुलना में।

कुल फसल क्षेत्र का लगभग तीन-चौथाई खाद्य फसलों के अंतर्गत है। खाद्य फसलों में प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, और बाजरे हैं, जिनका कुल क्षेत्र लगभग 70 प्रतिशत है। इसके बाद दलहन का क्षेत्र है और फिर तिलहनों का। तंबाकू, आलू, फल और सब्जियों, चाय, कॉफी, रबर और नारियल के लिए भी काफी क्षेत्र है, लेकिन उनका कुल फसल क्षेत्र में हिस्सा अपेक्षाकृत छोटा है। उत्तरी पहाड़ियों और ऊँचाई में पत्थर के फल जैसे कि खुबानी, आड़ू, अंगूर, तरबूज पाए जाते हैं।

फसल की तीव्रता

- फसल की तीव्रता का अर्थ है एक कृषि वर्ष में एक खेत पर कई फसलों को उगाना। मान लीजिए एक किसान के पास 5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, जिस पर वह खरिफ मौसम में एक फसल उगाता है। खरिफ फसल की कटाई के बाद, वह उसी भूमि पर रबी मौसम में केवल 2 हेक्टेयर क्षेत्र में फिर से एक फसल उगाता है। इसका अर्थ है कि किसान ने कुल 7 हेक्टेयर क्षेत्र से फसलें प्राप्त कीं (5 हेक्टेयर क्षेत्र से खरिफ में और 2 हेक्टेयर क्षेत्र से रबी में), जबकि वास्तव में उसके पास केवल 5 हेक्टेयर भूमि थी। यदि वह केवल 5 हेक्टेयर भूमि पर खरिफ मौसम में एक ही फसल बोता, तो फसल का सूचकांक 100 प्रतिशत होता, लेकिन उपरोक्त उदाहरण में फसल का सूचकांक 140 प्रतिशत होगा।

- वास्तव में, फसल की तीव्रता भूमि के उपयोग की दक्षता को दर्शाती है। भारत के लिए फसल का सूचकांक 126 प्रतिशत है, लेकिन यह राज्यों और जिलों में काफी भिन्न होता है।

- फसल का सूचकांक 1983-84 में पंजाब में 160 प्रतिशत के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। यह सूखा क्षेत्रों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में न्यूनतम है, जो क्रमशः 115, 118, 116 और 109 प्रतिशत के बीच भिन्न होता है। फसल की तीव्रता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में सिंचाई, उर्वरक, बीजों की विविधता (जल्द पकने वाली और उच्च उपज देने वाली), यांत्रिकीकरण का चयनात्मक उपयोग जैसे ट्रैक्टर, पंप सेट और बीज ड्रिल का उपयोग, और पौधों की सुरक्षा के लिए हर्बिसाइड, कीटनाशक और कीटाणुनाशक का उपयोग शामिल हैं।

अधिक फसल की तीव्रता और एक से अधिक बार बोई गई क्षेत्र की वृद्धि ने देश के कई भागों में स्थिर और उच्च फसल उपज को प्राप्त किया है।

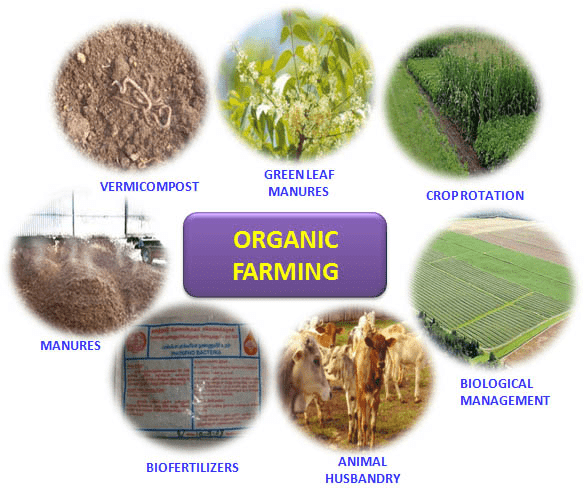

जैविक कृषि

जैविक कृषि एक प्राकृतिक खेती है जो बिना जुताई, बिना रासायनिक उर्वरकों या तैयार की गई खाद, बिना निराई या जुताई, और बिना कीट नियंत्रण के सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि इसमें केवल बुआई और कटाई और जैविक अवशेषों के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना शामिल है।

इसके विकसित रूप में, यह उच्च गुणवत्ता और उपज प्राप्त करने के लिए जैविक प्रक्रियाओं पर निर्भर होने का प्रयास करता है, जो अक्सर आधुनिक कृषि तकनीकों द्वारा प्राप्त उपज के समान होती हैं।

जैविक कृषि के लाभ

- कम प्रदूषण

- कम ऊर्जा का उपयोग

- चूंकि कोई रासायनिक कीटनाशक, हार्मोन, और उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है, इस प्रकार के पदार्थों के अवशेष अब खतरनाक नहीं हैं।

- कम यांत्रिकीकरण का उपयोग किया जाता है।

- उर्वरकों और कीटनाशकों की अनुपस्थिति के कारण कीटों की घटना कम होती है।

- आधुनिक खेती के बराबर उपज।

- खाद्य उत्पादों को आधुनिक खेती की तुलना में अधिक कीमत मिलती है;

- यह स्थायी कृषि का एक उत्कृष्ट तरीका है।

जैविक कृषि की समस्याएँ

- भूमि संसाधन जैविक कृषि से पारंपरिक कृषि में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित हो सकते हैं, लेकिन विपरीत दिशा में यह आंदोलन स्वतंत्र नहीं है।

- जैविक कृषि में परिवर्तन करते समय प्रारंभिक फसल का नुकसान, विशेष रूप से यदि इसे जल्दी किया जाए।

- रासायनिक पदार्थों द्वारा जैविक नियंत्रण कमजोर या नष्ट हो सकते हैं, जिससे अवशेषों के प्रभाव को खत्म होने में तीन से चार वर्ष लग सकते हैं।

- किसान बिना सरकारी समर्थन के नई कृषि प्रणाली में प्रवेश करने से डर सकते हैं।

जैविक कृषि का महत्व

- आज कृषि में जो बड़ी चुनौती हम सामना कर रहे हैं, वह वर्तमान (आधुनिक) कृषि प्रणाली की अस्थिरता है।

- आधुनिक कृषि की अस्थिरता की प्रकृति और विस्तार को निम्नलिखित परिणामों पर विचार करके देखा जा सकता है।

- भूमि का गहन खेती बिना मिट्टी की संरचना का संरक्षण अंततः रेगिस्तान के विस्तार की ओर ले जाएगी।

- सही जल निकासी के बिना सिंचाई से मिट्टी क्षारीय या लवणीय हो जाएगी।

- कीटनाशकों, कवकनाशकों, और खरपतवारनाशकों का अंधाधुंध उपयोग जैविक संतुलन में प्रतिकूल परिवर्तन कर सकता है और अनाज या खाद्य भागों में विषाक्त अवशेषों के माध्यम से कैंसर और अन्य बीमारियों की घटना को बढ़ा सकता है।

- भूमिगत जल का असामान्य रूप से दोहन हमें प्राकृतिक कृषि के माध्यम से मिली इस संसाधन के तेजी से समाप्त होने की ओर ले जाएगा।

- एक या दो उच्च उपज वाली किस्मों के साथ कई स्थानीय रूप से अनुकूलित किस्मों का तेजी से प्रतिस्थापन गंभीर बीमारियों का प्रसार करेगा जो संपूर्ण फसल को नष्ट करने में सक्षम हैं।

- उपरोक्त वास्तविकताएँ स्पष्ट रूप से जैविक कृषि के महत्व को दर्शाती हैं - जो स्थायी कृषि का एकमात्र तरीका है - यह अस्थायी आधुनिक कृषि प्रथाओं का एकमात्र विकल्प है।

- जैविक कृषि भारत में जनसमूह के लिए एक बेहतर और संतुलित वातावरण, बेहतर खाद्य पदार्थ, और उच्च जीवन स्तर का वादा करती है। यह कम लागत वाली कृषि विकास के कारण कृषि का बेहतर दीर्घकालिक भविष्य भी वादा करती है।

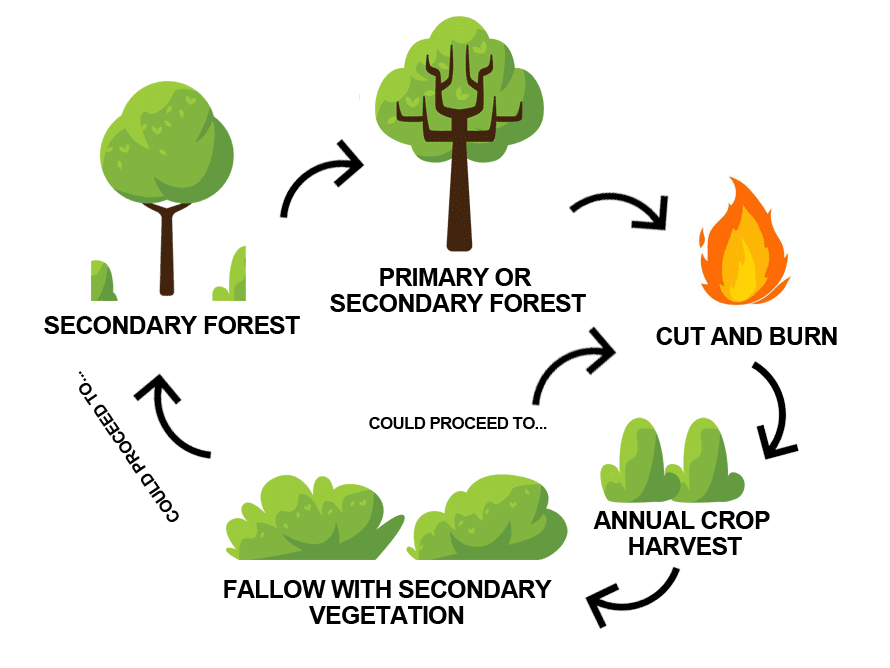

स्थानांतरण कृषि

यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें एक वन क्षेत्र को पेड़ों और अधिकांश वनस्पति से साफ किया जाता है, जिसे कुछ वर्षों के लिए उगाया जाता है जब तक कि उर्वरता गंभीर रूप से कम नहीं हो जाती। उसके बाद साइट को छोड़ दिया जाता है और कहीं और एक नई साइट को साफ किया जाता है।

साफ की गई वनस्पति को आमतौर पर जलाया जाता है (slash and burn) और उर्वर राख में फसलें लगाई जाती हैं।

- भारत में, इसे असम में jhum, केरल में ponam, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में podu, मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ewar, mashan, penda और Beera के नाम से जाना जाता है। यह आदिवासी लोग लगभग 54 लाख हेक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र में प्रचलित करते हैं, जिसमें से लगभग 20 लाख हेक्टेयर हर साल जंगलों को काटकर और जलाकर साफ किए जाते हैं (100 से अधिक जनजातियों का योग)।

- मुख्य फसलें हैं सूखी धान, buckwheat, मक्का, छोटे बाजरा, और कभी-कभी तंबाकू और गन्ना। शिफ्टिंग खेती असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के वन क्षेत्रों में प्रचलित है।

- इस प्रकार से समृद्ध वन मिट्टी का दोहन बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पहाड़ी ढलानों पर मिट्टी के कटाव, और बाढ़ तथा उनके कारण होने वाले विनाश के लिए जिम्मेदार है। इसलिए इस राष्ट्रीय संपत्ति के विनाश पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है।

- इस समस्या के सामाजिक-आर्थिक पहलू को देखते हुए, हमें न केवल इस प्रकार की खेती पर रोक लगानी चाहिए, बल्कि इसे करने वाले आदिवासी लोगों को बेहतर कृषि विधियों के बारे में भी शिक्षित करना चाहिए।

Dryland Farming

भारत में 141.73 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 70 प्रतिशत, अर्थात् लगभग 92 मिलियन हेक्टेयर भूमि वर्षा आधारित है और फसल उत्पादन के लिए प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर करती है, जो अक्सर अनियमित और अप्रत्याशित होती है।

सदी के अंत (2000 ई.) तक कुल सिंचाई क्षमता को साकार करने के बाद भी लगभग 50 प्रतिशत कुल कृषि योग्य भूमि वर्षा आधारित बनी रहेगी।

इस क्षेत्र में चावल, ज्वार, बाजरा, अन्य बाजरे, दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलों का उत्पादन वर्षा आधारित परिस्थितियों में किया जाता है।

सूखा भूमि कृषि या वर्षा आधारित कृषि पूरी तरह से वर्षा के पानी पर निर्भर होती है। यह गैर-सिंचित कृषि का पर्याय है और सूखे से लेकर आर्द्र परिस्थितियों तक के विभिन्न पैटर्नों को संदर्भित करता है। वर्षा आधारित कृषि के दो प्रकार हैं –

(i) वर्षा आधारित जलवृष्टि कृषि तब की जाती है जब वर्षा पर्याप्त और फसल मौसम के दौरान अच्छी तरह से वितरित होती है।

(ii) वर्षा आधारित सूखा भूमि कृषि तब होती है जब कृषि गतिविधियाँ कम वर्षा की परिस्थितियों में होती हैं, जो अनियमित होती हैं और एक संक्षिप्त अवधि में केंद्रित होती हैं। यहाँ पानी का संतुलन अक्सर नकारात्मक होता है और नमी संरक्षण अत्यंत आवश्यक होता है, जबकि वर्षा आधारित जलवृष्टि क्षेत्रों में अधिक वर्षा के पानी का निपटान किया जाता है।

सूखा भूमि कृषि की समस्याएँ

वर्षा आधारित कृषि अनियमित और अप्रत्याशित वर्षा से विशेषता रखती है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन प्रदर्शन में व्यापक उतार-चढ़ाव होता है। इन क्षेत्रों की मिट्टी कटाव से प्रभावित होती है, जिससे नमी धारण करने की क्षमता कम हो जाती है और पोषक तत्वों के संदर्भ में मिट्टी की अमीरी घटती है। इससे मिट्टी कम उत्पादक हो जाती है और संरक्षण और सुधार के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। इन क्षेत्रों में फसलों की एक विस्तृत विविधता उगाई जाती है, जो कई उगने के दिनों की उपलब्धता पर सीधे निर्भर करती है। इनकी विशेषता कम उत्पादन और कम उत्पादकता होती है।

उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के उपाय

वृष्टि आधारित क्षेत्रों में उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो सुधार लागू किए गए हैं, उनमें शामिल हैं: मिट्टी और वर्षा जल प्रबंधन; फसल प्रबंधन; कुशल फसल प्रणाली; और वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली को अपनाना, जैसे कि अलग-अलग क्षेत्रों की उच्च उपज देने वाली प्रमुख फसलों की खेती शामिल हैं। सरकार ने शुष्क भूमि क्षेत्रों के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है और इसलिए, इन क्षेत्रों की क्षमता के उपयोग के लिए कई कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

- 2000 ईस्वी तक वार्षिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता लगभग 240 मीट्रिक टन को पूरा करना और वार्षिक उत्पादन में उतार-चढ़ाव को कम करना।

- सिंचित और विशाल वर्षा आधारित क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना।

- वर्षा आधारित क्षेत्रों को पेड़, झाड़ियाँ और घास के उपयुक्त मिश्रण के माध्यम से हरित करके पारिस्थितिकीय संतुलन को बहाल करना; और

- ग्रामीण जनता के लिए रोजगार उत्पन्न करना और पहले से ही भीड़भाड़ वाले शहरों और कस्बों में बड़े पैमाने पर प्रवास को कम करना।

वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण, राष्ट्रीय जलाशय विकास परियोजना (NWDPRA) के तहत विकास गतिविधियों का मुख्य आधार है, जिसे आठवीं योजना में शुरू किया गया था।

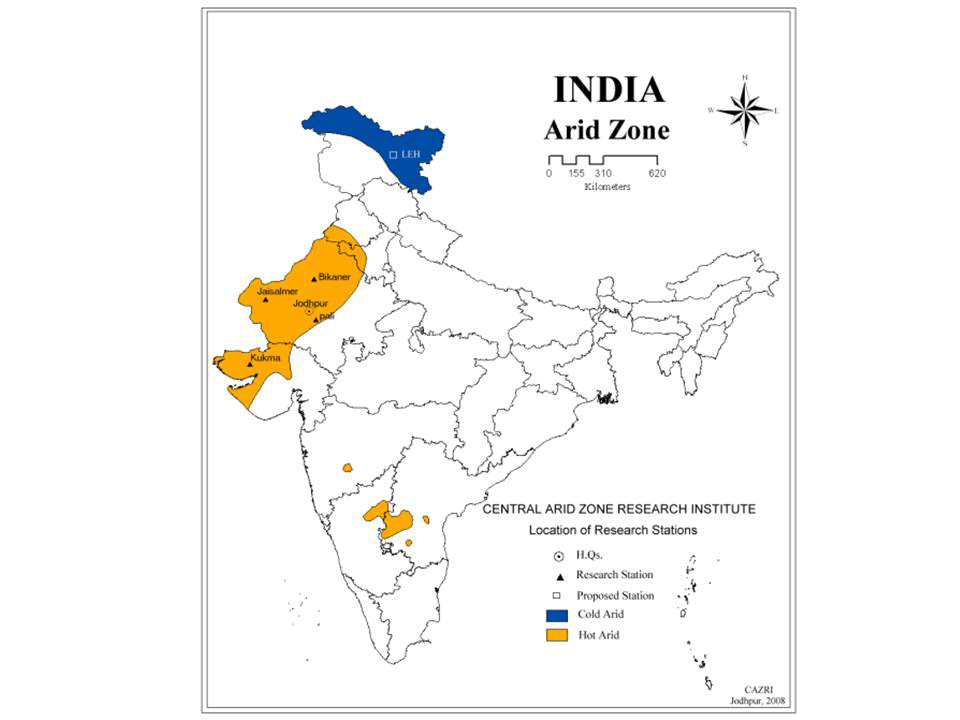

शुष्क क्षेत्र

शुष्क क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिनमें वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, सूखा जलवायु होता है, वाष्पीकरण की दर उच्च होती है और हमेशा जल की कमी रहती है।

भारत में शुष्क क्षेत्र दो प्रकार के होते हैं: गर्म शुष्क क्षेत्र और ठंडा शुष्क क्षेत्र।

(i) भारत का गर्म शुष्क क्षेत्र 31.7 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है - जिसमें से 61% पश्चिम राजस्थान में और 20% गुजरात में है, बाकी हरियाणा, पंजाब और कर्नाटका में है। वर्षा 0-40 सेंटीमीटर के बीच भिन्न होती है। (ii) ठंडा शुष्क क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के लद्दाख में फैला है। वहाँ वर्षा 0.2 - 4 सेंटीमीटर के बीच होती है। इस क्षेत्र में कृषि का मौसम उच्च शुष्कता और कम तापमान के कारण केवल लगभग पांच महीने तक सीमित रहता है। गर्म शुष्क क्षेत्रों में, गर्म जलवायु और जल की कमी कृषि में बाधा डालती है। केवल कुछ सूखा-प्रतिरोधी फसलों की किस्में सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक तरीके से सीमित भूजल के प्रबंधन के माध्यम से उगाई जा सकती हैं। यहाँ बेर और अनार जैसे फल और ईंधन की लकड़ी के पेड़ जैसे बबूल उगाए जा सकते हैं। हालाँकि, इस क्षेत्र के लिए भेड़, बकरी, ऊंट आदि का पशुपालन सबसे उपयुक्त है। ठंडे शुष्क क्षेत्र में, समस्या वही है। कुछ अनाज, तिलहन और चारा फसलें जो कम समय में पकती हैं और तीव्र ठंड को सहन कर सकती हैं, यहाँ उगाई जा सकती हैं। याक और पशमिना बकरियाँ इन क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह पाली जा सकती हैं।

|

450 docs|394 tests

|