कृषि - 3 | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

| Table of contents |

|

| कृषि-आधुनिककरण एवं मशीनरीकरण |

|

| सदाबहार क्रांति |

|

| आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें (GM CROPS) |

|

| कृषि विपणन |

|

कृषि-आधुनिककरण एवं मशीनरीकरण

कृषि-आधुनिककरण एवं मशीनरीकरण

हरित क्रांति:

- 1965-66 में HYV कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया

- मॉडल: फिलीपींस और मेक्सिको

- स. स्वामिनाथन ने नॉर्मन बोरलॉग द्वारा विकसित HYV लाया

हरित क्रांति का उद्देश्य:

- खाद्य संकट का प्रबंधन

- खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता विकसित करना

- कृषि का आधुनिकीकरण

- एग्रो-इंडस्ट्री इंटरफेस का विकास

हरित क्रांति के घटक:

- उच्च उपज देने वाली किस्में (HYV)

- रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग

- कृषि का मशीनरीकरण

- सिंचाई

हरित क्रांति का प्रभाव

सकारात्मक पहलू:

- हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया। इस क्रांति का सबसे बड़ा लाभार्थी गेहूं था।

- हरित क्रांति ने गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज को 850 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर शुरुआती चरण में 2281 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर दिया।

- भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा और आयात पर कम निर्भर हुआ। देश में उत्पादन सामान्य और आपातकालीन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त था।

- अन्य देशों से खाद्य अनाज के आयात पर निर्भर रहने के बजाय, भारत ने अपनी कृषि उत्पादन का निर्यात करना शुरू किया।

- ग्रामीण रोजगार में वृद्धि हुई। तृतीयक उद्योगों ने श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए।

1950-51 से 1999-2000 तक फसलों की औसत उपज प्रति हेक्टेयर (उपज प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में)

नई तकनीक को अपनाने से कृषि रोजगार को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि कई फसलें उगाने और किराए के श्रमिकों की ओर बढ़ने के कारण विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं - परिवहन, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन आदि।

- नई तकनीक को अपनाने से कृषि रोजगार को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि कई फसलें उगाने और किराए के श्रमिकों की ओर बढ़ने के कारण विभिन्न रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं - परिवहन, सिंचाई, खाद्य प्रसंस्करण, विपणन आदि।

- वार्षिक फसल में अधिक स्थिरता आई है क्योंकि खेतों को हर वर्ष समान तरीके से काम किया जाता है।

- नई तकनीक और कृषि का आधुनिकीकरण कृषि और उद्योग के बीच के संबंधों को मजबूत किया है।

- इसने ऐसे कई पौधों की किस्में बनाने में मदद की है जो बीमारियों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी हैं। यह किसानों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित बनाता है।

- भारत में हरित क्रांति ने देश के किसानों को प्रमुख रूप से लाभान्वित किया। किसान न केवल बचे रहे, बल्कि क्रांति के दौरान समृद्ध भी हुए। उनकी आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई, जिससे वे आजीविका खेती से वाणिज्यिक खेती की ओर बढ़ सके।

नकारात्मक:

कृषि विकास में बाधाएं:

- अपर्याप्त सिंचाई के कारण कृषि विकास में रुकावट, खेतों के आकार का टुकड़ों में बंटना, नई तकनीकों का विकास न होना, तकनीकी का अपर्याप्त उपयोग, योजना का घटता बजट, इनपुट का असंतुलित उपयोग और क्रेडिट वितरण प्रणाली में कमज़ोरियाँ।

- विकास का क्षेत्रीय वितरण क्षेत्रीय असमानताओं को जन्म देता है। हरे क्रांति के लाभ उन क्षेत्रों में केंद्रित रहे जहाँ नई तकनीक का उपयोग किया गया।

- चूँकि यह क्रांति कई वर्षों तक केवल गेहूँ उत्पादन तक सीमित रही, इसके लाभ मुख्य रूप से गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों तक ही पहुंचे।

- बड़े और छोटे किसानों के बीच अंतर-व्यक्तिगत असमानताएँ।

- ग्रामीण क्षेत्रों में आय के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव। इससे आय में अंतर-क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय असमानताएँ बढ़ गईं।

- क्रांति के दौरान पेश की गई नई तकनीकों के लिए व्यापक निवेश की आवश्यकता थी, जो अधिकांश छोटे किसानों की पहुँच से बाहर थी।

- बड़े खेतों वाले किसान अपनी आय को कृषि और गैर-कृषि संपत्तियों में पुनः निवेश करके अधिकतम लाभ उठाते रहे, छोटे कृषक से भूमि खरीदना आदि।

- किसान मुख्यतः बाजार पर इनपुट की आपूर्ति और अपने उत्पादों की मांग के लिए निर्भर हैं।

- नई तकनीक ने किसानों की नकद आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है, जिससे कृषि क्रेडिट की मांग भी बढ़ी है। गरीब किसान आसानी से ऋण नहीं ले पा रहे हैं।

- व्यापक कृषि यांत्रिकीकरण के कारण कृषि श्रमिकों का विस्थापन हुआ और वे बेरोजगार हो गए।

- हाइब्रिड फसलों ने पर्यावरणीय प्रभाव भी उत्पन्न किए हैं जैसे कि अत्यधिक फ़र्टिलाइज़र, कीटनाशकों आदि के उपयोग के कारण मिट्टी और जल प्रदूषण।

निष्कर्ष:

ग्रीन क्रांति के किसानों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दोनों हैं।

- गर्मी क्रांति के कारण अनाज उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जो किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक था, जिससे कृषि लाभकारी हो गई।

- ग्रीन क्रांति के कारण भारत का कृषि क्षेत्र बढ़ती खाद्य अनाज की मांग को पूरा करने में सक्षम है। हालांकि, अब यह समय है कि हम एक ऐसी ग्रीन क्रांति लाएँ जो किसानों के अनुकूल हो।

एवरग्रीन क्रांति

सदाबहार क्रांति

सदाबहार क्रांति

- सदाबहार क्रांति का तात्पर्य है उत्पादकता में सुधार करना जो पारिस्थितिकीय और सामाजिक हानि के बिना हो।

- सदाबहार क्रांति में पारिस्थितिकीय सिद्धांतों का एकीकरण तकनीकी विकास और प्रसार में शामिल है।

सदाबहार क्रांति की आवश्यकता:

- सदाबहार क्रांति की आवश्यकता हरित क्रांति की असफलताओं के कारण उत्पन्न हुई।

- भारत ने हरित क्रांति शुरू किए हुए पांच दशक से अधिक समय हो गया है, यह न केवल भुखमरी समाप्त करने में असफल रहा है, बल्कि अपर्याप्त पोषण भी उच्च स्तर पर है।

- गेहूं और चावल ने अधिक पौष्टिक दालों और अन्य अनाज जैसे बाजरा को खपत में काफी हद तक विस्थापित कर दिया है।

- मृदा ने अनवैज्ञानिक उर्वरकों के उपयोग के कारण अपनी उर्वरता खो दी है।

- कृषि के यांत्रिकीकरण के कारण, बेटों के लिए प्राथमिकता ने पंजाब, हरियाणा में skewed लिंग अनुपात को जन्म दिया। (विचार कि पुरुष मशीनों को महिलाओं से बेहतर संभाल सकते हैं)

- भारतीय कृषि अनाज-केंद्रित और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहित हो गई।

- किसानों को धन उधारदाताओं और बैंकों से कर्ज का बोझ उठाना पड़ा।

- बढ़ती जनसंख्या और भूमि संसाधनों के अति-शोषण को देखते हुए, खाद्य सुरक्षा पर दबाव बढ़ता रहेगा।

- 65% जनसंख्या अभी भी गांवों में रह रही है और 70% से अधिक ग्रामीण लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

- हरित क्रांति मुख्यतः अच्छी सिंचाई वाले क्षेत्रों तक सीमित थी। यह वर्षा-निर्भर क्षेत्रों में सफल नहीं रही, जो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

- पर्यावरणीय परिणाम और पारिस्थितिकीय लागत अब तक किए गए विकास को संतुलित कर रहे हैं।

- भूमिगत जल का क्षय और प्रदूषण हो रहा है। झीलें और तालाब यूट्रोफिकेशन के कारण कम विकसित हो रहे हैं - जो हरित क्रांति का एक प्रत्यक्ष परिणाम है।

- कृषि क्षेत्र में वृद्धि लगभग स्थिर रही है।

- जीएम फसलों को बौद्धिक संपदा, पारिस्थितिकीय परिणाम, स्वास्थ्य संबंधी परिणाम आदि से संबंधित विभिन्न विवादों में फंसाया गया है।

- भारत में कृषि विकास को सुधारने के लिए उपयुक्त रणनीति विकसित करना आवश्यक है।

सदाबहार क्रांति सुनिश्चित करनी चाहिए:

कृषि उत्पादन में सुधार

- छोटे किसानों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी आत्म-नियोजित रोजगार उत्पन्न करना।

- पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़े बिना खाद्य उत्पादन का विस्तार करना।

- कृषि विकास, महिला सशक्तिकरण (कृषि में 65-70% श्रमिक महिलाएं हैं) और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। (फसल उत्पादन में महिलाओं का प्रमुख योगदान है।)

- अविकसित और कम उपजाऊ भूमि और सिंचाई से वंचित भूमि को पुनः प्राप्त करना।

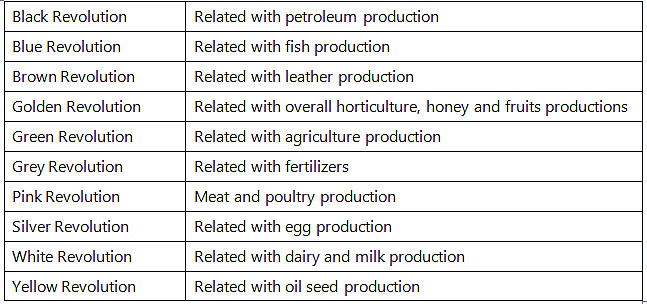

अन्य क्रांतियाँ

पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना (BGREI)

- हरित क्रांति ने भारत को 'भिक्षा का कटोरा' से खाद्यान्न के प्रमुख उत्पादक में बदल दिया।

- BGREI कार्यक्रम का घोषणा 2010-11 के संघीय बजट में की गई थी।

7 राज्य

- उड़ीसा

- झारखंड

- छत्तीसगढ़

- असम

- पश्चिम बंगाल

- पूर्वी उत्तर प्रदेश

- बिहार

BGREI पूर्वी भारत में ऐसे लाभ लाने के बारे में है जो बड़े पैमाने पर उन चमत्कारों से अछूते रह गए हैं जिन्होंने उत्तर-पश्चिम को 'अनाज का कटोरा' बना दिया।

- BGREI राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के अंतर्गत एक प्रमुख कार्यक्रम है।

- यह "चावल आधारित फसल प्रणाली" की उत्पादकता को सीमित करने वाले बाधाओं को संबोधित करने के लिए अभिप्रेत है।

- BGREI पूर्वी क्षेत्र में दूसरी हरित क्रांति लाने पर केंद्रित है, जिसमें समृद्ध जल संसाधन हैं।

BGRE

- समान और सतत जल संचयन और कृषि का विस्तार

- क्षेत्रीय विकास का संतुलन

- चावल की उपज का अधिकतमकरण

- जल की संभावनाओं का उपयोग

BGREI के उद्देश्य

BGREI के उद्देश्य

BGREI को मजबूत करने के लिए सरकारी पहलकदमियाँ

- ICAR ने IARI, हजारीबाग (झारखंड) की स्थापना की है।

- भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची की स्थापना।

- यह मोतिहारी (बिहार) में एकीकृत कृषि के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की है ताकि पूर्वी क्षेत्र के लिए कृषि अनुसंधान को और मजबूत किया जा सके।

दूसरी (हरित) क्रांति को सफल बनाने के उपाय

- सटीक कृषि – किसान जल और उर्वरक जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों का सबसे कुशल उपयोग कर सकते हैं।

- परीक्षण प्रयोगशालाएँ – कृषि क्षेत्रों से मिट्टी के नमूनों का परीक्षण पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है।

- प्रौद्योगिकी – किसानों के लिए मोबाइल आधारित अनुप्रयोग डेटा-संचालित सटीक कृषि के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण भाग होंगे।

- जल का कुशल उपयोग

- लेजर स्तरन – लेजर स्तरन ने फसल की उपज में सुधार, श्रम समय की बचत और विशेष रूप से सिंचाई के लिए जल उपयोग को 20-25 प्रतिशत तक कम करने में मदद की है।

- ट्यूबवेल, खुदाई वाले कुएँ और खेतों के तालाबों के माध्यम से अतिरिक्त जल स्रोत विकसित करना।

- सूक्ष्म और ड्रिप सिंचाई

- फर्टिगेशन प्रौद्योगिकी की संभावनाओं का उपयोग करना

- जलवायु स्मार्ट कृषि

- बाढ़, सूखा, और लवणता सहिष्णु चावल की किस्मों का प्रचार करना।

- प्रत्यक्ष बीजित चावल की समय पर रोपाई के लिए ड्रम सीडर्स का उपयोग।

- जीव वैज्ञानिक और आर्थिक स्थिरता बढ़ाने के लिए कृषि प्रथाएँ।

- जलवायु के अनुसार उपयुक्त बेहतर किस्मों का चयन।

- जमीन प्रबंधन उचित जुताई के तरीके से।

- जैविक खेती।

अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें (GM CROPS)

आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें (GM CROPS)

- WHO के अनुसार, GMOs या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव ऐसे जीव हैं जिनमें आनुवंशिक सामग्री (DNA) को इस तरह से बदला गया है कि यह स्वाभाविक रूप से यौन प्रजनन और/या प्राकृतिक पुनः संयोजन द्वारा नहीं होता।

- GM जीवों का उपयोग करने वाली फसलों या खाद्य पदार्थों को GM फसलें या आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें कहा जाता है।

- BT कपास, एक गैर-खाद्य फसल, भारत में अभी तक उगाई जाने वाली एकमात्र GM फसल है, हालाँकि BT बैंगन को वाणिज्यिक रूप से जारी करने और DMH-11, एक ट्रांसजेनिक सरसों विकसित करने के प्रयास किए गए हैं।

GM फसलों से जुड़ी समस्याएँ और चुनौतियाँ

- एकाधिकार à पेटेंट कानूनों के कारण GM फसलों के विकासकर्ताओं को खाद्य आपूर्ति पर बहुत अधिक नियंत्रण मिलता है, जैसे कि "टर्मिनेटर बीज" किसानों को बीजों का उपयोग केवल एक बार करने की अनुमति देते हैं।

- आउटक्रॉसिंग à GM पौधों से पारंपरिक फसलों या जंगली प्रजातियों में जीनों का प्रवास खाद्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकता है।

- उपज में गिरावट à कई GM फसलों के संबंध में कुछ वर्षों के बाद, जो कि घटती वापसी का कारण बनता है।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ à जैसे कि गैर-लक्ष्य जीवों (जैसे कि मधुमक्खियाँ और तितलियाँ) की संवेदनशीलता, फसल/पौधों की प्रजातियों की जैव विविधता में कमी, पौधे के हर भाग में विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति (जो GM फसलों में उत्पन्न होते हैं) जो मिट्टी/जल स्तर तक पहुँच सकते हैं।

- रोगजनकों द्वारा विकसित प्रतिरोध à GM फसलों द्वारा उत्पन्न विषाक्त पदार्थों के प्रति। उदाहरण के लिए, गुलाबी बॉलवॉर्म BT कपास के बीज के विषाक्त पदार्थों के प्रति प्रतिरोधी हो गया है।

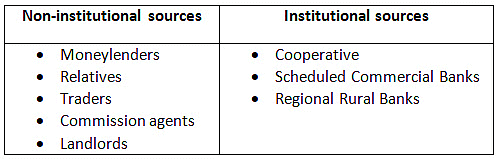

कृषि वित्त

इसे दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है:

भारत में कृषि वित्त से संबंधित समस्याएँ:

- अपर्याप्तता - ग्रामीण ऋण संरचना के विस्तार के बावजूद, देश में ग्रामीण ऋण की मात्रा अभी भी इसके बढ़ते आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त है, जो कृषि इनपुट के बढ़ते मूल्य के कारण उत्पन्न होती है।

- अनुपयुक्त स्वीकृत राशि - एजेंसियों द्वारा किसानों को स्वीकृत ऋण की राशि उनके विभिन्न कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। स्वीकृत ऋण को अपर्याप्त और महत्वहीन मानते हुए, किसान अक्सर ऐसे ऋण को गैर-उत्पादक उद्देश्यों के लिए मोड़ देते हैं और इस प्रकार उस ऋण के वास्तविक उद्देश्य को कमजोर कर देते हैं।

- गरीब किसानों की कम ध्यान - ग्रामीण ऋण एजेंसियाँ और उनकी योजनाएँ छोटे और सीमांत किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रही हैं। इस प्रकार, ज़रूरतमंद किसानों की ऋण आवश्यकताओं पर कम ध्यान दिया गया है, जबकि तुलनात्मक रूप से समृद्ध किसान अपनी बेहतर ऋण पात्रता के कारण ऋण एजेंसियों से अधिक ध्यान प्राप्त कर रहे हैं।

- अपर्याप्त संस्थागत कवरेज - भारत में, संस्थागत ऋण व्यवस्था इसकी बढ़ती आवश्यकताओं की तुलना में अपर्याप्त बनी हुई है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, भूमि विकास बैंकों, वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जैसे सहकारी ऋण संस्थानों का विकास देश के सभी ग्रामीण किसानों को कवर करने में विफल रहा है।

- लालफीताशाही - संस्थागत कृषि-ऋण लालफीताशाही का शिकार है। ऋण संस्थान अभी भी किसानों को ऋण देने के लिए जटिल नियमों और औपचारिकताओं को अपनाते हैं, जो अंततः किसानों को महंगे गैर-संस्थानिक ऋण स्रोतों पर अधिक निर्भर होने के लिए मजबूर करते हैं।

सरकारी उपाय:

किसान क्रेडिट कार्ड: किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना का उद्देश्य किसानों को संक्षिप्त अवधि का औपचारिक ऋण प्रदान करना है।

- निवेश ऋण: किसानों के लिए निवेश उद्देश्यों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि सिंचाई, कृषि यांत्रिकीकरण, भूमि विकास, पौधारोपण, फसल उत्पादन और पश्चात फसल प्रबंधन।

- ब्याज सबवेंशन योजना: यह योजना किसानों को ब्याज में सब्सिडी प्रदान करती है।

- सूक्ष्म-सिंचाई कोष: NABARD के तहत सूक्ष्म-सिंचाई कोष किसानों को सिंचाई के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

- SHG बैंक लिंक कार्यक्रम: यह कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों (SHG) को बैंकों से जोड़ता है ताकि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

कृषि विपणन: कृषि विपणन में उत्पादों की बिक्री और वितरण के लिए विभिन्न रणनीतियों और नीतियों का उपयोग किया जाता है।

कृषि विपणन

- कृषि विपणन उन सभी गतिविधियों को कवर करता है जो कृषि उत्पादों को खेतों से उपभोक्ताओं तक ले जाने में शामिल हैं।

- कृषि बाजारों को कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियमों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

- कृषि एक राज्य का विषय है और लगभग सभी राज्य सरकारों ने 1950 के दशक में APMC अधिनियम पारित किए, ताकि पारदर्शिता लायी जा सके और व्यापारियों की विवेकाधीनता समाप्त की जा सके।

- APMC अधिनियमों के तहत, राज्यों को भौगोलिक रूप से बाजारों में विभाजित किया गया है, जिनका नेतृत्व बाजार समितियाँ करती हैं, और उस क्षेत्र में किसी भी उत्पादन को बिक्री के लिए बाजार समिति के पास लाया जाना चाहिए।

भारत में कृषि विपणन की समस्याएँ:

- बड़े संख्या में मध्यस्थ

- ग्रेडिंग और मानकीकरण की कमी

- परिवहन प्रणाली की कमी

- भंडारण अवसंरचना की कमी

- किसानों के लिए ऋण सुविधा की कमी

- किसानों को बाजार की जानकारी की कमी

- भारतीय किसान अपने उत्पादों के खुदरा मूल्य का 25% प्राप्त करते हैं (जबकि अमेरिकी किसान 70% प्राप्त करते हैं)

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

- नियंत्रित बाजार - APMC अधिनियम और ECA अधिनियम में संशोधन हाल के विकास हैं।

- अवसंरचना का विकास - इसमें PMGSY के तहत कनेक्टिविटी के प्रयास, प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत अन्य अवसंरचना में सुधार के प्रयास या खाद्य पार्कों का विकास शामिल हैं।

- सहकारी विपणन - सहकारी संस्कृति को बढ़ावा देना और अनुबंध खेती जैसे विचारों पर उत्साह से चर्चा की जा रही है।

- नीति उपकरण - न्यूनतम समर्थन मूल्य, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे उपाय इस श्रेणी में आते हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)

- MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। MSP के पीछे का कारण कृषि वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव का मुकाबला करना है, जो उनके आपूर्ति में भिन्नता, बाजार एकीकरण की कमी और जानकारी असामान्यता जैसे कारकों के कारण होता है। MSP को कृषि लागत और कीमत आयोग (CACP) की सिफारिशों पर तय किया जाता है। इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

MSP का फसल पैटर्न पर प्रभाव:

फसल चयन उन फसलों के पक्ष में विकृत हो जाता है जिनका सब्सिडी में उच्च हिस्सा होता है या जो बड़ी मात्रा में सब्सिडी आकर्षित करती हैं। उदाहरण के लिए, सस्ती बिजली और सिंचाई सब्सिडी ने पंजाब के किसानों को पानी खपत करने वाली फसलों जैसे चावल की ओर प्रेरित किया।

फसल बीमा की आवश्यकता:

- हमारे देश में प्रकृति हमेशा मूडी रही है। फसल बीमा किसानों को फसल विफलता के कारण होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है और इस प्रकार खेतों की आय में स्थिरता सुनिश्चित करता है।

- यह सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों की स्थिति को भी मजबूत करता है जो कृषि को वित्तपोषण करते हैं, क्योंकि यह किसानों को फसल विफलता के वर्षों में अपने ऋण चुकाने में सक्षम बनाता है।

- सरकार ने प्रधामंत्री की फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की, जिसका उद्देश्य कृषि को प्रकृति की अनियमितताओं से सुरक्षित करना है।

कृषि का नारीकरण

कृषि का स्त्रीकरण

- 10वीं कृषि जनगणना (2015-16) के अनुसार, देश में महिलाओं के संचालन धारकों का प्रतिशत 2010-11 में लगभग 13% से बढ़कर 2015-16 में लगभग 14% हो गया है।

- कृषि, जो GDP का लगभग 16% योगदान देती है, तेजी से एक महिला प्रधान गतिविधि बनती जा रही है।

- कृषि क्षेत्र सभी आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं का 80% रोजगार देता है; वे कृषि श्रमिक बल का 33% और आत्म-नियोजित किसानों का 48% हैं।

- NSSO रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 18% कृषि परिवारों का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जाता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, पुरुषों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर बढ़ता प्रवास कृषि का स्त्रीकरण कर रहा है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- महिला किसान सशक्तिकरण योजना (MKSP) ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई, यह एक कार्यक्रम है जो विशेष रूप से महिला किसानों के लिए है।

- यह दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक उप-घटक है।

- ऐसे परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा 60% (उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90%) तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- यह राष्ट्रीय किसान नीति (2007) के प्रावधानों के अनुरूप है।

- सभी चल रहे योजनाओं/कार्यक्रमों और विकास गतिविधियों में महिलाओं के लाभार्थियों के लिए बजट आवंटन का कम से कम 30% हिस्सा निर्धारित किया गया है।

- सरकार ने महिलाओं की स्वयं सहायता समूहों (SHG) पर ध्यान बढ़ाया है ताकि उन्हें क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से सूक्ष्म-ऋण से जोड़ा जा सके और विभिन्न निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित की जा सके।

- कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हर वर्ष 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस के रूप में घोषित किया है।

सरकारी योजनाएँ

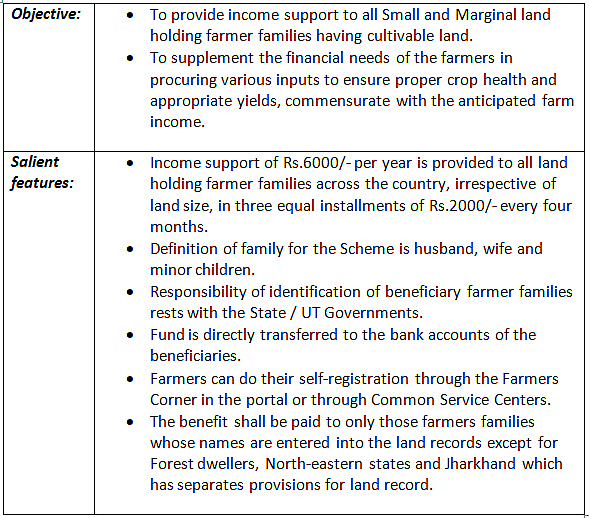

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan)

पीएम फसल बीमा योजना

- हर साल, भारत के किसी न किसी हिस्से में खाद्य फसलों पर प्राकृतिक आपदाएँ (जैसे बाढ़, सूखा और पौधों की बीमारियाँ) का असर होता है। किसानों को इस बात का आश्वासन दिया जाना चाहिए कि उन्हें फसलों के ऐसे नुकसान के लिए मुआवजा मिलेगा। अन्यथा, वे अपनी ज़मीन की उत्पादकता बढ़ाने के अभियान में शामिल नहीं हो पाएंगे।

पीएमएफबीवाई की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

- पीएमएफबीवाई का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में भारत के 50% फसल क्षेत्र को कवर करना है। सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों द्वारा केवल 2% की समान प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा और सभी रबी फसलों के लिए 1.5%।

- वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में, किसानों द्वारा केवल 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।

- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 90% है, तो यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

- नई योजना किसानों की एक लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा करेगी और स्थानीय आपदाओं के लिए खेत स्तर पर आकलन प्रदान करेगी, जिसमें ओलावृष्टि, अनियमित वर्षा, भूस्खलन और जलभराव शामिल हैं।

प्रधान मंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMDY):

यह एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है जो लगभग 3 करोड़ छोटे और सीमांत वृद्ध किसानो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था के लिए न्यूनतम या कोई बचत नहीं होती है और यह उन्हें आजीविका के नुकसान की स्थिति में समर्थन प्रदान करती है।

बागवानी के एकीकृत विकास का मिशन:

- बागवानी क्षेत्र (जिसमें बांस और नारियल शामिल हैं) के समग्र विकास को बढ़ावा देना।

- किसानों को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) जैसे समूहों में एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

- बागवानी उत्पादन को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और पोषण सुरक्षा को मजबूत करना।

- सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से पौधों के बीज, पौधारोपण सामग्री और जल उपयोग दक्षता के रास्ते से उत्पादकता में सुधार करना।

- कौशल विकास का समर्थन करना और रोजगार सृजन के अवसर पैदा करना।

सहकारी खेती

- सहकारी खेती संसाधनों का एकत्रीकरण और संयुक्त कृषि का अभ्यास करती है।

- भारत में सहकारी खेती कोई नया अवधारणा नहीं है।

सहकारी खेती क्यों?

आर्थिक पैमाने – जैसे-जैसे खेतों का आकार बढ़ता है, ट्यूबवेल ट्रैक्टर का प्रति हेक्टेयर लागत कम हो जाती है।

- छोटे खेत – कुछ जमीन उनके बीच 'सीमाएं' बनाने में बर्बाद होती है। जब उन्हें एक बड़े सहकारी खेत में जोड़ा जाता है, तो हम उस सीमांत भूमि पर भी खेती कर सकते हैं।

- कुल मिलाकर, बड़े खेत छोटे खेतों की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी होते हैं।

- यह भूमि की उप-विभाजन और खंडन की समस्या को हल करता है।

- सहकारी खेतों में सिचाई की संभावनाओं और भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक मानव-सम्पत्ति-धन संसाधन होते हैं। सदस्य अपने छोटे खेत में व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं कर पाते।

- केस अध्ययन आमतौर पर बताते हैं कि सहकारी खेती के साथ, प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ता है। उदाहरण के लिए, AMUL गुजरात में, SOFA सलेम में, MAHA किसान सहकारी महाराष्ट्र में आदि।

अनुबंध खेती

- अनुबंध खेती एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कृषि उत्पादन एक असमान पक्षों के बीच अनुबंध के अनुसार किया जाता है, जिसमें कंपनियां, सरकारी निकाय या व्यक्तिगत उद्यमी एक तरफ और आर्थिक रूप से कमजोर किसान दूसरी तरफ होते हैं, जो कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के लिए शर्तें स्थापित करता है।

किसानों के हितों के दृष्टिकोण से अनुबंध खेती के लाभ:

छोटे पैमाने की खेती को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना - छोटे किसान प्रौद्योगिकी, क्रेडिट, विपणन चैनलों और जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जबकि लेनदेन लागत को कम कर सकते हैं।

- उनके उत्पादन के लिए आश्वस्त बाजार उनके दरवाजे पर, विपणन और लेनदेन लागत को कम करता है।

- यह उत्पादन, मूल्य और विपणन लागत के जोखिम को कम करता है।

- अनुबंध खेती छोटे किसानों के लिए नए बाजार खोल सकती है जो अन्यथा उपलब्ध नहीं होते।

- यह बेहतर गुणवत्ता के उच्च उत्पादन, नकद और/या वस्तु में वित्तीय सहायता और किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन भी सुनिश्चित करती है।

- कृषि-प्रसंस्करण स्तर पर, यह गुणवत्ता के साथ कृषि उत्पादों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करती है, सही समय पर और कम लागत पर।

किसान (सशक्तिकरण और सुरक्षा) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर समझौता अधिनियम, 2020 (अनुबंध खेती अधिनियम)

- यह कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद के संदर्भ में किसानों की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है।

- अधिनियम के प्रावधान सभी राज्य APMC कानूनों पर हावी होंगे।

- कृषि समझौता: अधिनियम किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन या पालन से पहले एक कृषि समझौते का प्रावधान करता है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्रायोजकों को कृषि उत्पाद बेचने में सुविधा प्रदान करना है।

- समझौते की अवधि: समझौते की न्यूनतम अवधि एक फसल सत्र या पशुधन के एक उत्पादन चक्र होगी। अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी।

- मौजूदा कानूनों से छूट: कृषि समझौते के तहत कृषि उत्पाद सभी राज्य अधिनियमों से छूट प्राप्त करेंगे जो कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं।

- कृषि उत्पादों की मूल्य निर्धारण: कृषि उत्पाद की खरीद के लिए भुगतान की जाने वाली कीमत समझौते में उल्लेखित होगी।

- डिलीवरी और भुगतान: अधिनियम में प्रावधान है कि प्रायोजक समय पर डिलीवरी की स्वीकृति के लिए सभी तैयारियों का जिम्मेदार होगा और सहमत समय में डिलीवरी लेगा।

- विवाद समाधान: अधिनियम के अनुसार, कृषि समझौते में विवादों के निपटारे के लिए एक सुलह बोर्ड और एक सुलह प्रक्रिया का प्रावधान होना आवश्यक है।

COVID-19 के समय में कृषि को पुनः आविष्कृत करना

पीक फसल बिना खरीद के: यह भारत में रबी मौसम का पीक है और फसलें जैसे गेहूं, चना, दाल, सरसों आदि कटाई के चरण में हैं या लगभग परिपक्वता की स्थिति में हैं।

- श्रम की अनुपलब्धता: उलटी प्रवास के कारण प्रवासी श्रमिकों की कमी ने फसलों की कटाई के लिए दैनिक मजदूरी में तेज वृद्धि का कारण बना है।

- इनपुट की कमी: वैश्विक व्यापार में व्यवधान के कारण, किसानों को कृषि इनपुट जैसे उर्वरक और कीटनाशकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- कीमतों में गिरावट: बाजार पहुंच की कमी के कारण कृषि कीमतें गिर गई हैं।

- श्रम लागत में वृद्धि और कीमतों में गिरावट: किसान भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं और इसलिए फसलों को खेतों में सड़ने की अनुमति दे रहे हैं, जो एक बेहतर ‘स्टॉप-लॉस’ तंत्र है।

- लॉकडाउन द्वारा प्रेरित ऋण और नकदी प्रवाह की बाधाएं: किसानों के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या फसल ऋण, सोने के ऋण और अन्य अनौपचारिक ऋणों को चुकाने की है।

|

464 docs|420 tests

|