नागरिकता | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

भारत में नागरिकता

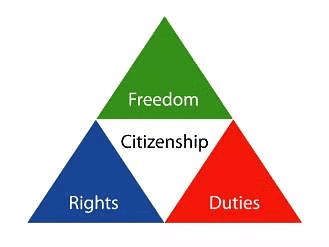

नागरिकता उस कानूनी स्थिति को संदर्भित करती है जो एक व्यक्ति को किसी देश या राष्ट्र का वैध सदस्य मानती है। भारत में, संविधान नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 में चर्चा करता है। नागरिकता में राज्य के सदस्य के रूप में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का पूर्ण आनंद शामिल होता है।

संवैधानिक और वैधानिक आधार और नागरिकों के अधिकार

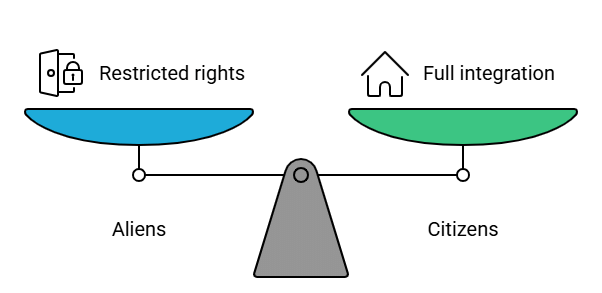

राज्य के भीतर जनसंख्या को नागरिकों और विदेशी नागरिकों में वर्गीकृत किया जाता है। नागरिकों को पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी नागरिकों के पास ये सभी अधिकार नहीं होते। विदेशी नागरिकों को "गैर-नागरिक निवासी" और "विदेशी राष्ट्रीय" में और वर्गीकृत किया जा सकता है। शत्रुतापूर्ण विदेशी नागरिकों पर अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2) के तहत अतिरिक्त प्रतिबंध होते हैं। नागरिक राजनीतिक समुदाय के अभिन्न सदस्य होते हैं, जिसमें वे शामिल होते हैं, और यह राज्य का निर्माण करते हैं।

भारत में एकल नागरिकता

एकल नागरिकता का अर्थ है कि एक व्यक्ति पूरे देश का नागरिक है। भारतीय संविधान संघीय प्रकृति का है, लेकिन यह सभी भारतीयों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि भारतीय नागरिकता अद्वितीय और विशेष है। हमारा संविधान, जबकि संघीय है, द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं देता है। कुछ संघीय देशों, जैसे अमेरिका में, द्वैध नागरिकता की अनुमति है, जबकि अन्य देशों में नागरिकता के संबंध में विभिन्न नियम हैं।

नागरिकता के रूप में स्थिति

संवैधानिक और वैधानिक आधार

भारत का संविधान नागरिकता के संबंध में स्थायी कानून बनाने का लक्ष्य नहीं रखता था। इसने केवल उन व्यक्तियों की श्रेणियों को रेखांकित किया जो संविधान के लागू होने पर नागरिक के रूप में मान्यता प्राप्त होंगे। इसके बाद, संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। संविधान के भाग II के अनुच्छेद 5 से 11, और बाद में किए गए संशोधनों में नागरिकता प्राप्त करने और खोने की प्रक्रियाएं निर्दिष्ट की गई हैं।

नागरिकों के अधिकार

भारत के नागरिकों को संविधान के तहत कुछ अधिकार मिलते हैं जो गैर-नागरिकों को उपलब्ध नहीं होते:

- मूल अधिकार: कुछ मूल अधिकार, विशेष रूप से अनुच्छेद 15 और 16 में, केवल नागरिकों के लिए विशेष हैं।

- सरकारी पद: केवल नागरिक ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता, राज्य के राज्यपाल और महाधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह सकते हैं।

- मतदान का अधिकार: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान केवल उन नागरिकों के लिए सीमित है जो कुछ कानूनी मानदंडों को पूरा करते हैं।

अनुच्छेद 5-11

संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

(a) अनुच्छेद 5

संविधान की शुरुआत में नागरिकता।

संविधान के आरंभ में, यदि किसी व्यक्ति का घर भारत में था और वे निम्नलिखित में से कम से कम एक मानदंड को पूरा करते थे, तो उन्हें भारत का नागरिक माना जाता था:

- भारत में जन्म: भारत में जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की गई।

- वंशानुक्रम: जिन व्यक्तियों के कम से कम एक माता-पिता भारत में जन्मे थे, वे नागरिकता के लिए पात्र थे।

- आवास: जिन व्यक्तियों ने संविधान के प्रभाव में आने से पहले भारत में कम से कम पांच साल तक निवास किया था, उन्हें भी नागरिक माना गया।

(b) अनुच्छेद 6

पाकिस्तान से भारत में प्रवासित कुछ लोगों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की शर्तों को स्पष्ट करता है जो अब पाकिस्तान में हैं, और जिनका भारत में प्रवासित होना संविधान के प्रारंभ में नागरिक समझा जा सकता है, भले ही अनुच्छेद 5 में प्रावधानों के अनुसार।

नागरिकता के लिए मानदंड:

वंशानुक्रम: वे, उनके माता-पिता या दादा-दादी भारत में संविधान की परिभाषा के अनुसार जन्मे थे।

प्रवासन की तिथि: यदि वे 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवासित हुए हैं, तो उन्हें अपने प्रवास के बाद से भारत में निरंतर निवास करना चाहिए।

प्रवासन के बाद की आवश्यकताएँ: यदि वे 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुए, तो उन्हें एक सरकारी अधिकारी द्वारा नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना आवश्यक था। इसके लिए संविधान के प्रभाव में आने से पहले आवेदन करना और आवेदन से पहले कम से कम छह महीने तक भारत में निवास करना आवश्यक था।

(c) अनुच्छेद 7

पाकिस्तान के लिए प्रवासित कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार।

अनुच्छेद 7 यह निर्दिष्ट करता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवासित हुए, उन्हें भारत के नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, भले ही अनुच्छेद 5 और 6 में प्रावधान हो।

अपवाद: हालांकि, यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होता जो पाकिस्तान में जाने के बाद कानूनी पुनर्वास अनुमति के तहत भारत लौटे। इन व्यक्तियों को अनुच्छेद 6 के उद्देश्यों के लिए ऐसा माना जाएगा जैसे वे 19 जुलाई 1948 के बाद भारत प्रवासित हुए।

(d) अनुच्छेद 8

भारत के बाहर निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।

इस अनुच्छेद के अनुसार, भारत में जन्मे व्यक्तियों या जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारतीय हैं, उन्हें भारत के नागरिक माना जाएगा, भले ही वे किसी अन्य देश में रहते हों। हालांकि, उन्हें उस देश में भारतीय राजनयिक या कांसुलर कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर लागू होता है, चाहे आवेदन संविधान के प्रभाव में आने से पहले किया गया हो या बाद में।

(e) अनुच्छेद 9

स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को नागरिक नहीं माना जाएगा।

संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिक बनने का चयन करते हैं, वे एक साथ भारतीय नागरिकता नहीं रख सकते।

(f) अनुच्छेद 10

नागरिकता अधिकारों की निरंतरता

संविधान का अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति पिछले अनुच्छेदों के तहत भारत के नागरिक माने जाते हैं, वे उस स्थिति को बनाए रखेंगे, जो संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के अधीन होगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति निर्दिष्ट मानदंडों के तहत योग्य हैं, उनके नागरिकता अधिकारों की निरंतरता होगी।

(g) अनुच्छेद 11

नागरिकता पर संसद का अधिकार

संविधान का अनुच्छेद 11 संसद के अधिकार की पुष्टि करता है कि वह नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति से संबंधित कानून बनाने के साथ-साथ अन्य संबंधित मामलों के लिए कानून बना सकती है। यह प्रावधान संसद को नागरिकता अधिकारों और जिम्मेदारियों को कानून के माध्यम से विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है।

संविधान का भाग II

संविधान का भाग II उन व्यक्तियों की श्रेणियाँ बताता है जो 26 जनवरी 1950 को भारत में निवास कर रहे थे और नागरिकता को विनियमित करने की जिम्मेदारी संसद को देता है। यह संविधान का भाग उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता की स्थिति और अधिकारों के निर्धारण का ढांचा प्रदान करता है जो इसके लागू होने के समय भारत में निवास कर रहे थे। अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू किया, जिसे बाद में 1986 में संशोधित किया गया।

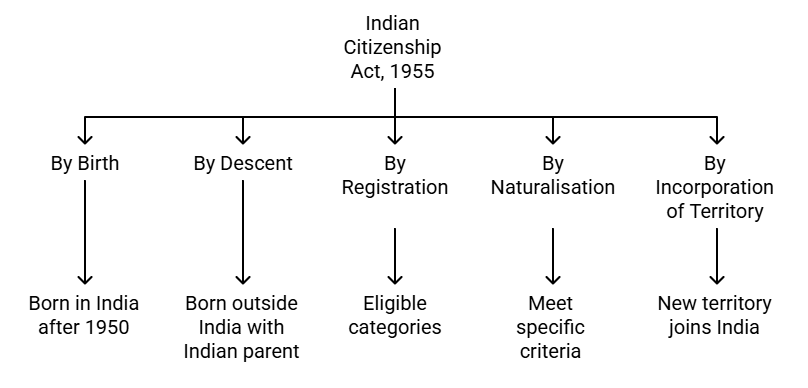

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955, भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण को विनियमित करने के लिए संसद द्वारा पारित किया गया। इसे 1986 में कुछ प्रावधानों को अपडेट करने के लिए संशोधित किया गया। यह अधिनियम भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए पांच तरीके प्रदान करता है: जन्म, वंशानुक्रम, पंजीकरण, प्राकृतिककरण, और क्षेत्र का समावेश।

(a) जन्म द्वारा

यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा है और उस समय कम से कम एक माता-पिता भारतीय नागरिक है, तो वह जन्म से नागरिक है (Jus Soli)। यह प्रावधान तब लागू नहीं होता जब पिता उस समय किसी अन्य देश का राजनयिक या शत्रुतापूर्ण विदेशी नागरिक हो।

(b) वंशानुक्रम द्वारा

यदि कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मा है और उस समय कम से कम एक माता-पिता भारतीय नागरिक है, तो वह वंशानुक्रम से नागरिक है, जिसे रक्त का कानून (Jus Sanguinis) कहा जाता है।

(c) पंजीकरण द्वारा

निर्धारित प्राधिकरण किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक के रूप में पंजीकरण कर सकता है, जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिक नहीं है। पंजीकरण के लिए पात्र श्रेणियों में शामिल हैं:

- भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होंने आवेदन करने से पहले भारत में 5 वर्षों तक निवास किया।

- भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं।

- महिलाएँ जो भारत के नागरिकों से विवाह कर चुकी हैं या कर चुकी थीं।

(d) प्राकृतिककरण द्वारा

प्राकृतिककरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यदि उचित तरीके से आवेदन किया जाए। प्राकृतिककरण के लिए आवश्यकताएँ:

- आवेदक को पूर्ण आयु और क्षमता का होना चाहिए।

- उन्हें उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जहाँ भारतीय नागरिकों को प्राकृतिककरण से वंचित किया गया हो।

- उन्हें अपने पिछले नागरिकता का त्याग करना चाहिए।

- उन्हें आवेदन से पहले भारत में 12 महीने तक निवास करने या पिछले सात वर्षों में कम से कम चार वर्षों के लिए सरकार में सेवा करनी चाहिए।

- आवेदक को वफादारी की शपथ लेनी चाहिए।

- उन्हें अच्छे चरित्र का होना चाहिए।

- उन्हें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(e) क्षेत्र के समावेश द्वारा

जब एक नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, तो भारत सरकार यह निर्धारित करेगी कि उस क्षेत्र में कौन व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करेगा।

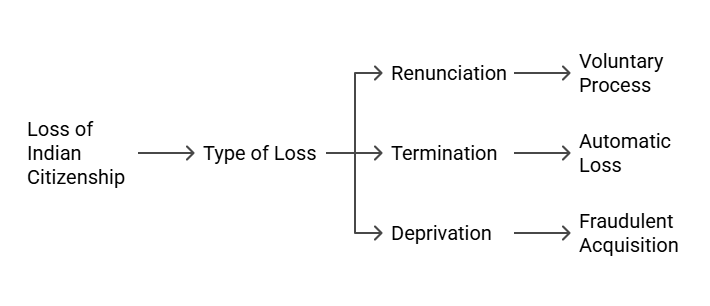

नागरिकता का ह्रास: अवलोकन

1955 का नागरिकता अधिनियम तीन परिस्थितियों का उल्लेख करता है जिनमें एक भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है: त्याग, समाप्ति, और वंचना।

(a) त्याग

त्याग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ देता है, जब वह किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया विशेष शर्तों के अधीन होती है।

(b) समाप्ति

नागरिकता की समाप्ति स्वचालित रूप से कानून के तहत होती है जब एक भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, जिससे भारतीय नागरिकता का ह्रास होता है।

(c) वंचना

वंचना में भारतीय नागरिकता का बलात्कारी ह्रास होता है, जो पंजीकरण या प्राकृतिककरण के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, यदि यह पाया जाता है कि नागरिकता धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त की गई थी।

भारत की विदेशों में नागरिकता

भारत की विदेशों में नागरिकता (OCI) योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के रूप में पेश की गई। यह विकसित देशों में निवास करने वाले भारतीय प्रवासी के लिए द्वैध नागरिकता की मांग को पूरा करने के लिए बनाई गई थी। यह योजना विदेशी पासपोर्ट रखने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को OCI स्थिति प्राप्त करने की अनुमति देती है, बशर्ते वे भारतीय नागरिक न हों।

यह औपचारिक रूप से 2006 में हैदराबाद में प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान लॉन्च किया गया। OCI योजना ने पहले की भारतीय मूल के व्यक्ति (PIO) कार्यक्रम को प्रतिस्थापित किया, जो विदेश में रहने वाले भारतीयों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता था। 2015 में, भारतीय सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से PIO और OCI श्रेणियों को एकीकृत किया, जिससे विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए लाभ को सरल बनाया गया।

पृष्ठभूमि

सितंबर 2000 में, भारतीय सरकार ने वैश्विक भारतीय समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने के तरीकों की खोज के लिए L.M. सिंहवी के नेतृत्व में भारतीय प्रवासी पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति ने कुछ देशों से भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) के लिए द्वैध नागरिकता की अनुमति देने की सिफारिश की। इससे नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 का निर्माण हुआ, जिसने 16 देशों (पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर) के PIOs को भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण की अनुमति दी।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2005 ने OCI की पात्रता को सभी देशों के PIOs तक बढ़ा दिया, बशर्ते उनके गृह देशों ने द्वैध नागरिकता की अनुमति दी हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि OCI द्वैध नागरिकता के समान नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान (अनुच्छेद 9) द्वैध नागरिकता पर प्रतिबंध लगाता है। हालाँकि, OCI कुछ नागरिकता के समान विशेषाधिकार प्रदान करता है।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2015 ने OCI ढांचे को पुनर्गठित किया, जिससे PIO और OCI योजनाओं को एकल "भारत के ओवरसीज सिटीजन कार्डधारक" योजना में विलय कर दिया गया। PIO योजना, जो 19 अगस्त 2002 को शुरू की गई थी, और OCI योजना, जिसे 2 दिसंबर 2005 को लॉन्च किया गया था, आवेदनकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा कर रही थी। सरकार ने दोनों को मिलाकर प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया, जिससे 9 जनवरी 2015 को PIO योजना को रद्द कर दिया गया। उस तिथि से मौजूदा PIO कार्डधारकों को स्वतः OCI कार्डधारकों में परिवर्तित कर दिया गया।

कार्रवाई

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2003 ने 16 देशों (बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर) के PIOs को OCI स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रावधान किए।

इसने मुख्य अधिनियम से राष्ट्रमंडल नागरिकता के संदर्भों को समाप्त किया।

भारत की विदेशों में नागरिकता की अवधारणा

एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) वह व्यक्ति है जो तकनीकी रूप से किसी अन्य देश का नागरिक है लेकिन जिसके पूर्वज भारतीय हैं। वे 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के नागरिक थे, जब तक कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी अन्य देश के नागरिक न हों।

पंजीकृत OCI नागरिकों को भारत में आने के लिए बहुआयामी और दीर्घकालिक वीजा दिए जाते हैं। उन्हें भारत में किसी भी अवधि के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी के साथ पंजीकरण से छूट दी जाती है।

OCI - पंजीकरण

केंद्रीय सरकार के पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारकों के रूप में व्यक्तियों को पंजीकृत करने का अधिकार है, जिसमें:

- अन्य देशों के वयस्क नागरिक जो संविधान के प्रभाव में आने के बाद कभी भी भारतीय नागरिक थे;

- व्यक्तियाँ जो उस समय भारतीय नागरिक हो सकती थीं;

- ऐसे व्यक्ति जो उन क्षेत्रों में पैदा हुए जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गए;

- उपरोक्त व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे;

- भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे;

- भारतीय नागरिकों या OCI कार्डधारकों के पति या पत्नी, बशर्ते उनका विवाह पंजीकृत हो और आवेदन करने से पहले कम से कम दो वर्षों तक चल रहा हो।

राज्य के भीतर जनसंख्या को नागरिकों और विदेशी निवासियों में वर्गीकृत किया जाता है। नागरिकों को पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी निवासियों के पास ये सभी अधिकार नहीं होते। विदेशी निवासियों को आगे "गैर-नागरिक निवासी" और "विदेशी नागरिकों" में वर्गीकृत किया जा सकता है। शत्रु विदेशी निवासियों को अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2) के तहत अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। नागरिक उस राजनीतिक समुदाय के अभिन्न सदस्य होते हैं जिसमें वे शामिल होते हैं, जो स्वयं राज्य का निर्माण करते हैं।

- नागरिकों को पूर्ण नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी निवासियों के पास ये सभी अधिकार नहीं होते।

- विदेशी निवासियों को आगे "गैर-नागरिक निवासी" और "विदेशी नागरिकों" में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- शत्रु विदेशी निवासियों को अनुच्छेद 22 के खंड (1) और (2) के तहत अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है।

भारत में पाकिस्तान से प्रवासित कुछ लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार।

- इस अनुच्छेद के अनुसार, वे व्यक्ति जो भारत में जन्मे हैं या जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारतीय हैं, उन्हें भारत के नागरिक माना जाएगा, भले ही वे किसी अन्य देश में रहते हों।

अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति किसी अन्य देश के नागरिक बनने का विकल्प चुनते हैं, वे एक साथ भारतीय नागरिकता नहीं रख सकते।

- अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता।

(f) अनुच्छेद 10

- अनुच्छेद 10 यह सुनिश्चित करता है कि जो व्यक्ति पूर्व के अनुच्छेदों के तहत भारत के नागरिक माने जाते हैं, वे उस स्थिति को बनाए रखेंगे, संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के अधीन।

(g) अनुच्छेद 11

- अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है, साथ ही अन्य संबंधित मामलों में भी। यह प्रावधान संसद को नागरिकता अधिकारों और जिम्मेदारियों को कानून के माध्यम से विनियमित करने की शक्ति देता है।

OCI (Overseas Citizenship of India) दोहरी नागरिकता से भिन्न है क्योंकि यह राजनीतिक अधिकार नहीं देता। OCI कार्डधारक, जो भारतीय मूल के हैं और विदेशी पासपोर्ट रखते हैं, विशेष लाभों का आनंद लेते हैं। ये लाभ शामिल हैं:

- a) भारत में कई बार प्रवेश

- b) विभिन्न उद्देश्यों के लिए जीवनभर का वीजा

- c) विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में पंजीकरण से छूट

पांच वर्षों तक OCI के रूप में पंजीकृत रहने के बाद, व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य हो जाते हैं। OCI कार्डधारक कुछ शर्तों के तहत भारतीय अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विशेष आव्रजन काउंटरों का उपयोग कर सकते हैं। उनके पास यह क्षमता भी है:

- a) विशेष बैंक खाते खोलना

- b) गैर-कृषि संपत्ति खरीदना

- c) स्वामित्व अधिकारों का प्रयोग करना

- d) स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड के लिए आवेदन करना

हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पर्यटन वीजा, मिशनरी वीजा या पर्वतारोहण वीजा पर भारत में मौजूद विदेशी नागरिक OCI के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इसके अलावा, OCI पंजीकरण के लिए आवेदन करने वालों को भारत के नियमित निवासी होना चाहिए।

संक्षेप में, OCI विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए विशेष लाभ प्रदान करता है, जिसमें वीजा लाभ, FRRO पंजीकरण से छूट, और विशेष आव्रजन काउंटरों तक पहुंच शामिल है। जबकि OCI राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है, यह एक निर्दिष्ट अवधि के बाद भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की पात्रता की अनुमति देता है। कुछ सीमाएँ हैं, और आवेदकों को OCI पंजीकरण के लिए भारत के नियमित निवासी होना आवश्यक है। OCI स्थिति को पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के PIOs (Persons of Indian Origin) को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

|

464 docs|420 tests

|