नोट्स: संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत | बाल विकास और शिक्षाशास्त्र (CDP) के लिए तैयारी (CTET Preparation) - CTET & State TET PDF Download

पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत

पियाजे मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और उनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना करने वालों द्वारा भी उनकी प्रशंसा की गई है। स्विट्ज़रलैंड के एक जीवविज्ञानी, उन्होंने अल्फ्रेड बिनेट के साथ बुद्धिमत्ता परीक्षणों पर काम करना शुरू किया और अपनी रुचि के कारण, उन्होंने बच्चों के विकास का अध्ययन किया, जिसमें उनके संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित किया। अपने अध्ययन के दौरान, उन्होंने नैतिक विकास को भी शामिल करने का प्रयास किया।

पियाजे को एक ज्ञात कट्टर निर्माणवादी माना जाता है, जो केवल निर्माणवाद के पहले दो सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक बच्चा अपना ज्ञान स्वयं बनाता है और संज्ञान का कार्य एक अनुकूलन है, न कि वास्तविकता का केवल प्रतिनिधित्व। पियाजे की सार्वभौम स्तर सिद्धांत की आलोचना की गई है, जो सांस्कृतिक संदर्भ को पर्याप्त और उचित स्थान नहीं देती।

पियाजे के सिद्धांत को आनुवंशिक ज्ञानमीमांसा के रूप में भी जाना जाता है, जो मानता है कि विकास के लिए हम जो संरचनाएँ और प्रक्रियाएँ उपयोग करते हैं, वे अंतर्निहित होती हैं। ये प्रक्रियाएँ सभी के लिए समान होती हैं, सांस्कृतिक भिन्नता के बावजूद; इसलिये, उन्होंने इसे आनुवंशिक कहा। और ज्ञान का अध्ययन ज्ञानमीमांसा है।

पियाजे के अनुसार, सांस्कृतिक परिवेश में अनुकूलन और सीखने की प्रक्रिया निरंतर होती है और एक क्रम का पालन करती है। वे बताते हैं कि एक बच्चा अपने आस-पास के वातावरण के साथ अनुकूलित होना कैसे सीखता है। यह केवल बड़े बच्चे नहीं, बल्कि छोटे बच्चे भी अपने आस-पास की दुनिया का अन्वेषण करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया में एक क्रम होता है और पियाजे ने इस क्रम को स्तर सिद्धांत के माध्यम से प्रस्तुत किया। इसलिए, उनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास के स्तर सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है।

हालांकि उनके स्तर सिद्धांत की कड़ी आलोचना की गई है, फिर भी इसका विकास और सीखने की मनोविज्ञान में बड़ा महत्व है।

संज्ञानात्मक विकास

संज्ञानात्मक विकास विचार प्रक्रियाओं के निर्माण को संदर्भित करता है, जिसमें याद रखना, समस्या का समाधान करना और निर्णय लेना शामिल है, जो बचपन से किशोरावस्था और वयस्कता तक चलता है।

संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य इस बात से है कि एक व्यक्ति अपने या अपने विश्व को कैसे समझता है, जो आनुवंशिकी और वातावरण की पारस्परिक क्रिया के माध्यम से होता है। संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्रों में जानकारी का प्रसंस्करण, बुद्धिमत्ता, तर्क, भाषा विकास और स्मृति शामिल हैं। इसमें संवेदन, धारण, सोच, तर्क आदि का विकास शामिल है।

सीखने और संज्ञानात्मक विकास के मूलभूत सिद्धांत

पियाजे, अपनी सिद्धांत में, कुछ कारकों की व्याख्या करते हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि उनकी सिद्धांत कुछ धारणाओं पर आधारित है। वह मानते हैं कि हमारी जैविक परिपक्वता हमारे विकास और सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; इसलिए, वंशानुगतता एक प्रमुख भूमिका निभाती है।

हमारी दैनिक जीवन में, हम बहुत सी गतिविधियाँ करते हैं। हम घर पर, कार्यालय में काम करते हैं। हम दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं; हम स्कूल और कॉलेज में दोस्तों और शिक्षकों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। संक्षेप में, हम हर समय किसी न किसी गतिविधि में लगे रहते हैं। ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है।

ये गतिविधियाँ तब तक अधूरी होती हैं जब तक कि वे सामाजिक रूप से प्रसारित नहीं होती हैं और सामाजिक अनुभवों से जुड़ी नहीं होती हैं। ये सामाजिक अनुभव बच्चे को उसके या उसकी गतिविधियों से जुड़े अर्थों को आंतरिक (internalise) करने में मदद करते हैं। अक्सर, आंतरिककरण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है, लेकिन कभी-कभी यह समस्या उत्पन्न करती है कि बच्चे को जो जानना है और जो वह पहले से जानता है, उनके बीच असंतुलन होता है। ऐसी स्थिति में, असंतुलन की स्थिति होती है जिससे बच्चा हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जिसे संतुलन की प्रक्रिया (equilibration) कहा जाता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चा समाकलन (assimilation) और समायोजन (accommodation) के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया की सहायता से, हम संज्ञानात्मक योजनाओं और पर्यावरण से जानकारी के बीच मानसिक संतुलन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। (जैसा कि वूल्फोक, एनिटा, 2010 द्वारा उल्लेख किया गया है)

सोचने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण सिद्धांत या प्रवृत्तियाँ

पियाजे ने सोचने की प्रक्रिया के विभिन्न तंत्रों पर चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि सोचने की प्रक्रिया के निष्पादन के लिए अपना एक तंत्र है। उनके अनुसार, हमारे पास अपने मन में जानकारी को व्यवस्थित करने के लिए एक प्रणाली है और हम जानकारी और अनुभवों को विभिन्न श्रेणियों के तहत हमारे मानसिक प्रणाली में व्यवस्थित करते हैं। मानसिक प्रणाली और श्रेणियों को स्कीमा (schema) कहा जाता है।

पियाजे विस्तार से बताते हैं कि हम वातावरण के साथ कैसे समायोजित होते हैं और इस प्रक्रिया को अनुकूलन (adaptation) कहा जाता है। अनुकूलन के दो उप-प्रक्रियाएँ होती हैं, जिन्हें समाकलन और समायोजन कहा जाता है। जब हम सीखने की प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं, तो हम पहले से कई चीजें जानते हैं। हमारे पास इस पूर्व ज्ञान से संबंधित एक मौजूदा योजना भी होती है। समाकलन की प्रक्रिया में, हम नई जानकारी को मौजूदा योजनाओं में फिट करते हैं।

हालांकि, कभी-कभी हम देखते हैं कि मौजूदा योजनाएँ नई जानकारी का समर्थन नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में, हम आमतौर पर दो चीजें करते हैं। पहले, हम मौजूदा स्कीमा को बदलते हैं या दूसरे, हम एक नई स्कीमा बनाते हैं।

समाकलन और समायोजन के बीच के अंतर को समझने के लिए, आइए इन दो उदाहरणों पर विचार करें:

- छोटे बच्चे बड़े पहिए से तीन पहिया साइकिल पर बिना किसी समस्या के जा सकते हैं। वे आसानी से परिवर्तन को समाकलित करते हैं क्योंकि यह 'लगभग समान' है। हालाँकि, साइकिल पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत सी समायोजन करनी होती है।

- बिना किसी बदलाव के नए घर में जाना समाकलन के रूप में माना जा सकता है जबकि घर को रसोई के आकार को बढ़ाने के लिए बदलना समायोजन का उदाहरण लिया जा सकता है।

पियाजे ने असंतुलन (disequilibrium) के बारे में भी बात की, जिसे वह एक असंतुलन की स्थिति मानते हैं जो तब होती है जब वर्तमान सोच का तरीका किसी दिए गए स्थिति या समस्या को समझने में मदद नहीं करता।

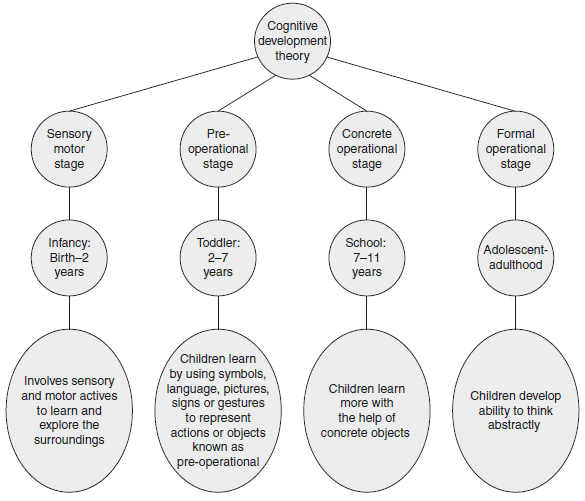

संज्ञानात्मक विकास के चार चरण

पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों की व्याख्या और चर्चा की है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि संज्ञानात्मक विकास चार मौलिक चरणों के माध्यम से होता है। सभी बच्चों को अगले उच्च स्तर की संज्ञानात्मक सोच तक पहुंचने के लिए इन चरणों से गुजरना होता है। पियाजे के सिद्धांत का चरणवार विस्तृत विवरण और इसके शैक्षिक महत्व की चर्चा नीचे की गई है।

1. संवेदी-मोटर चरण: (0–2 वर्ष)

इस चरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें इंद्रियों और मोटर गतिविधियों का समावेश होता है। बच्चे रिफ्लेक्स गतिविधियों जैसे चूसना और पकड़ना करते हैं। इस चरण में, बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण का अवलोकन करता है और उसकी नकल करता है। विचार और स्मृति भी व्यवस्थित तरीके से विकसित होने लगते हैं।

बच्चे वस्तुओं को पहचानना और समझना सीखते हैं कि वस्तुओं का अपना अलग स्थायी अस्तित्व होता है। जैसे-जैसे शिशु बड़े होते हैं, वे सीखते हैं कि भले ही कोई वस्तु उनके सामने न हो, फिर भी वह अस्तित्व में होती है। पियाजे ने इसे वस्तु स्थिरता कहा। इसे 'दृष्टि से बाहर, मन से बाहर' भी कहा जाता है।

बच्चे विशेष दिशा में कार्य करना भी सीखते हैं। उन्हें जो कुछ करने के लिए कहा जाता है, उसे पकड़ना, पहेलियों के साथ खेलना आदि सामान्य गतिविधियाँ हैं जो वे करना सीखते हैं। वे सरल से जटिल तार्किक क्रियाओं और सोच की ओर बढ़ते हैं। यह लक्षित सोच उन्हें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर की योजना बनाने में मदद करती है।

पियाजे द्वारा दिए गए पहले चरण के छह उप-चरण हैं:

- रिफ्लेक्स गतिविधियों के चरण (0–1 महीना): जन्मजात रिफ्लेक्स (चूसना और देखना) बच्चे को उसके चारों ओर के वातावरण को समझने में मदद करते हैं।

- प्राथमिक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएँ (1–4 महीने): इस चरण में संवेदनाएँ और योजनाएँ समन्वयित होती हैं। बच्चे इस चरण में जो कुछ भी करते हैं, वे इसे बार-बार करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने में आनंद मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि बच्चा अंगूठा चूसना शुरू करता है, तो वह इस क्रिया को जारी रखेगा क्योंकि यह बच्चे को एक सुखद अनुभव देता है।

- द्वितीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएँ (4–8 महीने): बच्चे क्रियाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। वे अपने कार्यों को पर्यावरण से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, वे चीजें अपने मुँह में डालते हैं और कई वस्तुओं के साथ वही क्रिया दोहराते हैं।

- प्रतिक्रियाओं का समन्वय (8–12 महीने): इस चरण में, बच्चे लक्ष्य और साधन के बीच भेद करना सीखते हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीके भी विकसित करते हैं। वे सीखने को सामान्यीकृत करने और एक स्थिति से दूसरी स्थिति में उपयोग करने का प्रयास करते हैं।

- तृतीयक वृत्ताकार प्रतिक्रियाएँ (12–18 महीने): यह परीक्षण और त्रुटि का चरण है। बच्चे अपने चारों ओर की चीजों की खोज करते हैं। वे गलतियाँ करते हैं और इन्हें फिर से दोहराने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चे इस विशेष चरण में आत्मविश्वास सीखते हैं। वे कई क्रियाएँ दोहराते हैं, क्योंकि वे अपने देखभालकर्ता से ध्यान चाहते हैं।

- प्रारंभिक प्रतिनिधिक सोच (18–24 महीने): बच्चे अब शारीरिक क्रियाओं की बजाय मानसिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं और वे वस्तुओं के बारे में सोचने लगते हैं। इस उम्र में, वे वस्तु स्थिरता को पहचानने की क्षमता दिखाते हैं। वे खिलौने की खोज करते हैं भले ही वह उनके दृष्टि में न हो।

2. पूर्व-परक्रियात्मक चरण: (2–7 वर्ष)

यह चरण संज्ञानात्मक विकास का पूर्व-परक्रियात्मक चरण कहलाता है। इसे 'पूर्व' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस चरण में बच्चे तार्किक क्रियाएँ नहीं कर सकते। इस चरण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग को पूर्व-कल्पनात्मक चरण (2–4 वर्ष) कहा जाता है जबकि दूसरे को सहज चरण (4–7 वर्ष) कहा जाता है।

बच्चे इस चरण में अपने विचारों को संसाधित करना शुरू करते हैं, हालांकि यह वयस्कों की तार्किक सोच की तुलना में बहुत कम प्रभावी होता है। इस समय उनके शब्दावली का विस्तार होता है और विकसित होता है क्योंकि वे अपने कार्यशैली और आदतों में परिवर्तन करते हैं और छोटे वयस्कों की तरह व्यवहार करने लगते हैं।

पूर्व-परक्रियात्मक बच्चों की एक मुख्य विशेषता ईगो-सेंट्रिज़्म है। बच्चे अपनी स्वयं की दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महसूस करते हैं कि वे सही हैं। वे यह भी मानते हैं कि अन्य लोग भी उसी दृष्टिकोण को साझा करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि यही एकमात्र दृष्टिकोण है जो अस्तित्व में है। लेकिन धीरे-धीरे वे समझते हैं कि कई दृष्टिकोण होते हैं और पियाजे ने इसे डिसेंट्रिंग कहा। वे विश्वास करने लगते हैं कि वे हर चीज के केंद्र में नहीं हैं।

पूर्व-परक्रियात्मक चरण की एक विशेषता एनिमिज़्म भी है। यह एक विशेषता है जिसके द्वारा बच्चे मानते हैं कि सभी वस्तुएँ या चीजें जीवित हैं और उनमें कुछ चेतना होती है। इसका एक उदाहरण यह है कि बच्चे अक्सर मानते हैं कि यदि एक मेज को मारा या लात मारी जाए तो वह भी दर्द महसूस करती है; एक कार शुरू नहीं होती क्योंकि वह थकी हुई है आदि। एक बच्चा मानता है कि हर कोई उसके जैसा होता है।

बच्चे प्रतीकों, भाषा, चित्रों, संकेतों या इशारों का उपयोग करके मानसिक रूप से क्रियाओं या वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। पियाजे ने इसे सेमियोटिक फंक्शन या प्रतीकात्मकता कहा। इसके साथ ही, उनके सही और गलत के विचार उनके चारों ओर के लोगों द्वारा संचालित होते हैं। वे सामान्यत: एक समय में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं और किसी अन्य संभावित स्थिति के बारे में नहीं सोच सकते। इसे नैतिक यथार्थता कहा जाता है। यह नैतिक यथार्थता उन्हें नियमों और प्राधिकरण का सम्मान करने और विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है।

पूर्व-क्रियात्मक चरण के शैक्षिक निहितार्थ:

- निर्देशों में क्रिया शामिल होनी चाहिए और ये संक्षिप्त होनी चाहिए।

- छात्र लगातार निर्देशों का पालन नहीं कर पाएंगे, उन्हें विराम की आवश्यकता है।

- शिक्षण के लिए दृश्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए।

- शिक्षक को यह समझना चाहिए कि प्रत्येक छात्र को कक्षा में चर्चा की जा रही अवधारणा के बारे में पूरी तरह से अलग समझ हो सकती है।

- व्यावहारिक अनुभव शिक्षार्थियों को शिक्षण-सीखने की प्रक्रियाओं में अधिक संलग्न करने में मदद करेगा।

- खेल-आधारित विधि इस आयु वर्ग को पढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका है। उन्हें खेलने में मज़ा आता है, जैसे कि घर का खेल, कपड़े पहनना आदि। माता-पिता और शिक्षकों को उन्हें पढ़ाते समय इस विचार का उपयोग करना चाहिए।

- व्यावहारिक गतिविधियाँ इस आयु वर्ग के बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देती हैं। बच्चों को खिलौनों, रेत, पानी आदि के साथ जितना संभव हो सके अन्वेषण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे उन्हें विभिन्न अवधारणाओं के संरक्षण को सीखने में मदद मिलेगी।

- बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे अपने अनुभवों को जो उन्हें सिखाया जा रहा है उससे संबंधित करें। उन्हें प्रामाणिक सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

इस चरण में बच्चे कुछ कार्यों के लिए सक्षम नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, वे उलटे सोचने में असमर्थ होते हैं। जबकि बच्चे सरल तार्किक क्रियाएँ कर सकते हैं, उन्हें उलटी गिनती, विस्तारित परिवार के रिश्ते के पेड़ आदि को समझने में कठिनाई होती है। उलटने के साथ-साथ, वे विभिन्न अवधारणाओं जैसे ऊँचाई और चौड़ाई के संरक्षण में भी कठिनाई महसूस करते हैं। संरक्षण एक सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी वस्तु के कुछ गुण उसके रूप में परिवर्तन के बावजूद समान रहते हैं। संरक्षण के प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक यह है कि जब बच्चों ने कहा कि अधिक ऊँचाई वाला गिलास दूसरे गिलास से अधिक पानी रखता है, जबकि दोनों गिलास में पानी की मात्रा समान थी। ऐसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि बच्चे केवल एक दिशा में सोच सकते हैं और विभिन्न अवधारणाओं के संरक्षण में कठिनाई का सामना करते हैं।

इस चरण के बच्चे पूर्व-विद्यालयी होते हैं और प्ले स्कूल और नर्सरी में जाते हैं। अवलोकनों से पता चलता है कि बच्चे एक अनोखी भाषाई शैली का उपयोग करते हैं जिसमें, समूह में बच्चे बात करते हैं लेकिन वास्तव में बातचीत या संवाद नहीं करते। पियागे ने इसे सामूहिक एकालाप कहा। वे कक्षा में बहुत बात करेंगे, लेकिन वे अपने सहपाठी की बात पर ध्यान नहीं देते। वे यह आत्मकेंद्रितता और विकेन्द्रीकरण की कमी के कारण करते हैं।

3. ठोस क्रियात्मक चरण: (7–11 वर्ष)

इस चरण में बच्चों की मुख्य विशेषता यह है कि वे ठोस वस्तुओं और परिस्थितियों पर क्रियाएँ कर सकते हैं। हालाँकि, वे अमूर्त समस्याओं को हल करने में कठिनाई महसूस करेंगे और मानसिक अनुमान से संबंधित शब्दों जैसे ‘मान लो’ को समझने में कठिनाई होगी। यदि उन्हें वस्तुओं के साथ प्रयोग करने की अनुमति दी जाए तो वे तार्किक सोच कर सकते हैं। हालांकि, तुलना में, यह देखा गया है कि विचारों को संचालित किया जा सकता है और औपचारिक क्रियात्मक चरण में विचार होने के लिए वस्तु की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।

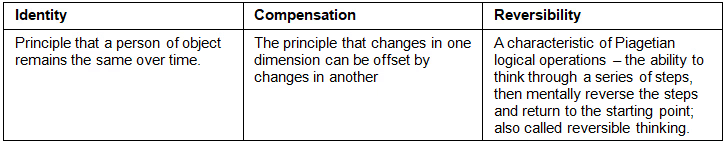

इस आयु वर्ग के बच्चों में विचार प्रक्रिया अधिक तर्कसंगत, तार्किक और विकसित होती जाती है। वे अधिक परिपक्व व्यक्तियों की तरह सोचने लगते हैं और बहुत कम एनिमिज़्म और आत्मकेंद्रितता में विश्वास करते हैं। हालाँकि, कुछ अपवाद हो सकते हैं जहाँ कुछ बच्चे इन स्थिरताओं को बनाए रखते हैं जैसे कि कुछ लोग इन्हें अपनी वयस्कता में भी बनाए रखते हैं। ठोस क्रियात्मक चरण के दौरान, बच्चे धीरे-धीरे संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं, या यह सीखते हैं कि वस्तुएँ हमेशा उसी तरह नहीं होतीं जैसे वे दिखती हैं। वे अवधारणाओं के बारे में कई दृष्टिकोण लेने लगते हैं। वे पहचान, मुआवजा और उलटने की क्षमता विकसित करने लगते हैं। (जैसा कि वूलफोक, एनीटा, 2013 द्वारा संदर्भित है)

एक बार जब बच्चों ने संरक्षण को सीख लिया, तो वे यह भी सीखते हैं कि वस्तुएँ रंगों आदि में बदलाव के बावजूद समान रहती हैं। उदाहरण के लिए, वे सीखते हैं कि यदि वे पेंसिल को फर्श पर फैला दें, तो अभी भी उतनी ही संख्या में पेंसिल हैं जितनी पहले थीं, भले ही वे अलग दिखें!

बच्चे इस चरण में संरक्षण के संदर्भ में कई चीजें सीखते हैं जैसे वर्गीकरण, वस्तुओं को श्रेणियों में समूहित करना, क्रमबद्धता, आकार, वजन या मात्रा जैसे एक पहलू के अनुसार वस्तुओं को क्रम में व्यवस्थित करना।

ठोस क्रियात्मक चरण के शैक्षिक निहितार्थ:

- सीखने के लिए ठोस अनुभव प्रदान करें। ठोस वस्तुओं के साथ सरल प्रयोग उनके संज्ञानात्मक विकास को सुविधाजनक बनाएंगे।

- पढ़ने के लिए बहुत अधिक सामग्री न दें। सीमित पढ़ाई प्रदान करें। ठोस वस्तुओं और उनके संचलन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

- बहुआयामी विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

- भाग-दर-भाग सीखना और पढ़ाना सामूहिक अभ्यास से अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए।

- जटिल विचारों को सरल उदाहरणों के माध्यम से सिखाना चाहिए।

- नए सामग्री के संबंध को पहले से अधिग्रहीत ज्ञान से दिखाने के लिए उपमा का उपयोग करें।

4. औपचारिक संचालन चरण: (11 वर्ष – वयस्कता)

इस चरण में, बच्चे अमूर्त चिंतन में सक्षम हो जाते हैं और संख्याओं और चर के संयोजन और समन्वय को समझने में सक्षम होते हैं। बच्चे ठोस वस्तुओं से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ते हैं। वे बुद्धिमत्ता का एक तार्किक प्रणाली विकसित करते हैं और समस्या पर काम करते समय सभी संभावित समाधान शामिल करने का प्रयास करते हैं। वे विभिन्न चर के बीच समन्वय करना भी सीखते हैं।

औपचारिक संचालन चरण: इस चरण में बच्चे औपचारिक संचालन समस्या समाधान रणनीति का उपयोग करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति सभी कारकों की पहचान करता है जो किसी समस्या को प्रभावित कर सकते हैं और फिर व्यवस्थित रूप से निष्कर्ष निकालता है। पियाजे ने इसे हाइपोथेटिको-डिडक्टिव तर्क कहा।

यह चरण किशोरों को ठोस वास्तविकता की दुनिया से संभावनाओं की दुनिया में तर्क करने की अनुमति देता है। कभी-कभी, वे बस कल्पनाओं की दुनिया में जीते हैं, वास्तविक दुनिया की परवाह किए बिना।

पियाजे का मानना है कि बच्चे आत्मकेंद्रितता को पार करते हैं, लेकिन वे अभी भी यह मानते हैं कि सभी के विचार, भावनाएँ और चिंताएँ समान होती हैं। वे सोचते हैं कि लोग उनकी आवश्यकताओं और दृष्टिकोण को क्यों नहीं समझते और इसलिए, वे किशोर आत्मकेंद्रितता विकसित करते हैं। वे महसूस करते हैं कि हर कोई उन्हें देखता है, वे क्या करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं आदि। पियाजे ने कहा कि बच्चे एक काल्पनिक दर्शक विकसित करते हैं और सोचते हैं कि लोग उन्हें देख रहे हैं। वे बाहर जाने से पहले镜रे के सामने लंबे समय तक बिताते हैं। (जैसा कि वूल्फोक, अनिता, 2010 द्वारा संदर्भित किया गया है)

औपचारिक संचालन चरण के शैक्षिक निहितार्थ:

- बच्चे अपने चिंतन प्रक्रिया में काल्पनिक तर्क को शामिल करते हैं। अमूर्त समस्याएँ शिक्षार्थियों को दी जा सकती हैं।

- कल्पना आधारित कार्य शिक्षार्थियों को प्रदान किए जाने चाहिए और छात्रों को समस्याओं को हल करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

- शिक्षकों को तथ्यों की रटने की प्रक्रिया के परे अवधारणाओं को सीखने और समझने के लिए स्थान प्रदान करना चाहिए।

- अमूर्त तर्क कौशल विकसित करने का मतलब यह नहीं है कि शिक्षक ठोस वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर दें। शिक्षक को ठोस अनुभवों और वस्तुओं का उपयोग जारी रखना चाहिए।

- छात्रों से उनके प्रश्न बनाने के लिए कहें और उन्हें इन प्रश्नों के उत्तर देने दें।

- समस्या को वैज्ञानिक रूप से हल करने के लिए चर्चा के रूप बनाए जाने चाहिए।

पियाजे के सिद्धांत का चित्रात्मक प्रतिनिधित्व

|

53 videos|63 docs|28 tests

|

FAQs on नोट्स: संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत - बाल विकास और शिक्षाशास्त्र (CDP) के लिए तैयारी (CTET Preparation) - CTET & State TET

| 1. पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है? |  |

| 2. पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का महत्व क्या है? |  |

| 3. पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, बच्चों की सोच में बदलाव कैसे होता है? |  |

| 4. पियाजे के सिद्धांत को शिक्षण में कैसे लागू किया जा सकता है? |  |

| 5. क्या पियाजे का सिद्धांत अन्य विकासात्मक सिद्धांतों से भिन्न है? |  |