पर्यावरण प्रदूषण | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

| Table of contents |

|

| वायु प्रदूषण |

|

| जल प्रदूषण |

|

| मिट्टी प्रदूषण |

|

| शोर प्रदूषण |

|

| रेडियो एक्टिव प्रदूषण |

|

| ई-वेस्ट |

|

| ठोस अपशिष्ट |

|

| जैव-शुद्धिकरण (Bioremediation) |

|

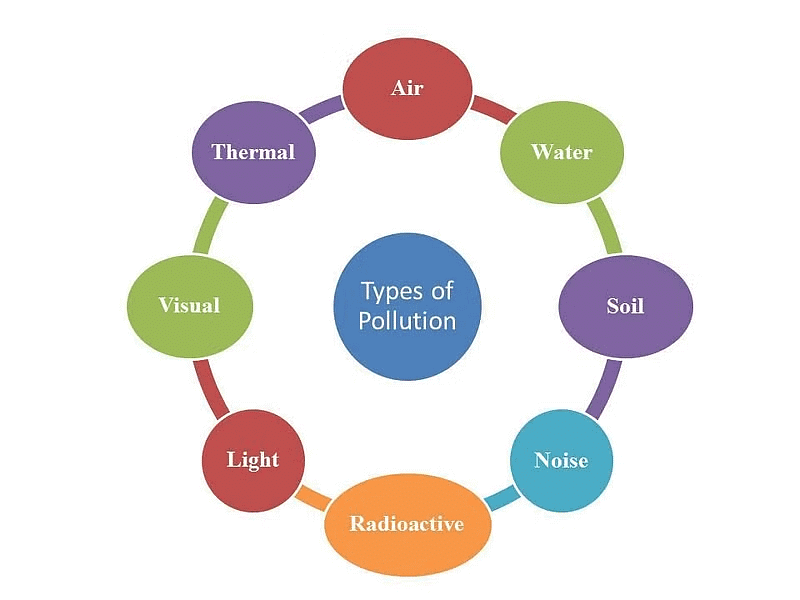

परिचय

- परिभाषित किया गया है कि 'भौतिक वातावरण (जल, वायु और भूमि) में कुछ सामग्री का अतिरिक्त या अधिकतम जोड़ना, जिससे यह जीवन के लिए कम उपयुक्त या अनुपयुक्त हो जाता है'।

- प्रदूषक वे सामग्री या कारक हैं, जो पर्यावरण के किसी भी घटक की प्राकृतिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

श्रेणीकरण

- पर्यावरण में रिलीज के बाद के रूप के अनुसार:

- (i) प्राथमिक प्रदूषक: ये उस रूप में बने रहते हैं जिसमें इन्हें पर्यावरण में जोड़ा गया है। उदाहरण: DDT, प्लास्टिक।

- (ii) द्वितीयक प्रदूषक: ये प्राथमिक प्रदूषकों के बीच बातचीत से बनते हैं। उदाहरण: पेरॉक्सीएसीटिल नाइट्रेट (PAN) नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के बीच बातचीत से बनता है।

- प्रकृति में उनके अस्तित्व के अनुसार:

- (i) मात्रात्मक प्रदूषक: ये प्रकृति में होते हैं और जब इनकी सांद्रता एक सीमा स्तर को पार कर जाती है, तब ये प्रदूषक बन जाते हैं। उदाहरण: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड।

- (ii) गुणात्मक प्रदूषक: ये प्रकृति में नहीं होते और मानव निर्मित होते हैं। उदाहरण: फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, DDT आदि।

- निपटान की प्रकृति के अनुसार:

- (i) बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक: अपशिष्ट उत्पाद, जो सूक्ष्मजीवों के क्रिया द्वारा विघटित होते हैं। उदाहरण: सीवेज।

- (ii) नॉन-बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक: प्रदूषक, जो सूक्ष्मजीवों के क्रिया द्वारा विघटित नहीं होते। उदाहरण: प्लास्टिक, कांच, DDT, भारी धातुओं के लवण, रेडियोधर्मी पदार्थ आदि।

- उत्पत्ति के अनुसार:

- (i) प्राकृतिक

- (ii) मानवजनित

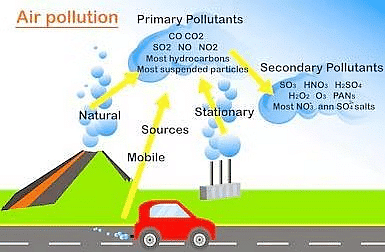

वायु प्रदूषण

- चार विकास के कारण बढ़ता हुआ: बढ़ता यातायात, बढ़ती हुई शहरीकरण, तेज़ आर्थिक विकास, और औद्योगिकीकरण के द्वारा हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन।

➢ प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके स्रोत

➢ प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके स्रोत

➢ प्रमुख वायु प्रदूषक और उनके स्रोत

1. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO)

- यह एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जो कार्बन-आधारित ईंधनों जैसे पेट्रोल, डीजल और लकड़ी के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है।

- यह प्राकृतिक और कृत्रिम उत्पादों जैसे सिगरेट के जलने से भी उत्पन्न होती है।

- यह हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है।

- यह हमारी प्रतिक्रियाओं को धीमा कर सकती है और हमें भ्रमित और सोने की स्थिति में डाल सकती है।

2. कार्बन डाइऑक्साइड (CO2)

- प्रमुख ग्रीनहाउस गैस।

3. क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC)

- ये गैसें मुख्य रूप से एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन से निकलती हैं।

- जब हवा में छोड़ी जाती हैं, तो CFC स्ट्रैटोस्फियर में पहुँच जाती हैं, जहाँ ये कुछ अन्य गैसों के संपर्क में आती हैं, जिससे ओज़ोन परत में कमी आती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है।

4. सीसा

- यह पेट्रोल, डीजल, सीसा बैटरी, पेंट, हेयर डाई उत्पादों आदि में पाया जाता है।

- यह विशेष रूप से बच्चों पर प्रभाव डालता है।

- यह तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचाता है और पाचन समस्याएँ पैदा करता है और कुछ मामलों में कैंसर का कारण बन सकता है।

- यह वायुमंडल की ऊपरी परतों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है।

- जमीन के स्तर पर, यह एक प्रदूषक है जिसके अत्यधिक विषैले प्रभाव होते हैं।

- वाहन और उद्योग भूमि स्तर पर ओज़ोन उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत हैं।

- ओज़ोन हमारी आँखों में खुजली, जलन और पानी लाने का कारण बनता है। यह हमारी ठंड और निमोनिया के प्रति प्रतिरोध को कम कर देता है।

6. नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx)

धुंध और अम्लीय वर्षा के कारण। यह पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसे ईंधनों को जलाने से उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड बच्चों को सर्दियों में श्वसन रोगों के प्रति संवेदनशील बना सकता है।

7. स्थायी कण पदार्थ (SPM)

- यह हवा में धुएं, धूल, और भाप के रूप में ठोस पदार्थों से बना होता है जो लंबे समय तक निलंबित रह सकता है।

- इनमें से बारीक कण जब साँस के साथ अंदर जाते हैं तो यह हमारे फेफड़ों में जमा हो सकते हैं और फेफड़ों को नुकसान तथा श्वसन समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

8. सल्फर डाइऑक्साइड (SO2)

- यह गैस मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले को जलाने से उत्पन्न होती है।

- कुछ औद्योगिक प्रक्रियाएं, जैसे कागज का उत्पादन और धातुओं का गलाना, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन करती हैं।

- यह धुंध और अम्लीय वर्षा का एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

- सल्फर डाइऑक्साइड फेफड़ों की बीमारियों का कारण बन सकता है।

9. धुंध

- यह शब्दों धुंध और धुआं का संयोजन है। धुंध एक ऐसी स्थिति है जिसमें कालिख या धुआं होता है।

- यह सूर्य के प्रकाश का कुछ रसायनों के साथ परस्पर क्रिया का परिणाम है।

- फोटोकेमिकल धुंध के मुख्य घटक ओज़ोन, ऑक्साइड और सूर्य का प्रकाश हैं।

- यह तब बनता है जब गैसोलीन से प्रदूषक निकलते हैं।

- ओज़ोन हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन, डीजल-चालित वाहनों और जैव ईंधन से गर्मी और सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करके बनता है।

- चार सबसे गंभीर प्रदूषक हैं: कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक कार्बनिक पदार्थ, और फॉर्मलाडेहाइड।

1. उड़नशील कार्बनिक यौगिक

- मुख्य अंदरूनी स्रोत हैं: इत्र, हेयर स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, गोंद, एयर फ्रेशनर, कीट-रोधी, लकड़ी के संरक्षण उत्पाद और अन्य उत्पाद।

- जीवाणु प्रदूषक - इसमें पौधों के पराग, कीड़े और पालतू जानवरों के बाल, फफूंद, परजीवी, और कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं।

2. फॉर्मलाडेहाइड

यह एक गैस है जो मिट्टी द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित होती है। आधुनिक घरों में खराब वेंटिलेशन के कारण, यह घर के अंदर सीमित हो जाती है और फेफड़ों के कैंसर का कारण बनती है।

फ्लाई ऐश तब उत्पन्न होती है जब ठोस सामग्री का दहन होता है।

- एल्युमिनियम सिलिकेट (बड़ी मात्रा में)

- सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO2)

- कैल्शियम ऑक्साइड (CaO) फ्लाई ऐश कण ऑक्साइड से समृद्ध होते हैं और इनमें सिलिका, एल्युमिना, आयरन, कैल्शियम, और मैग्नीशियम के ऑक्साइड और विषैले भारी धातु जैसे कि लेड, आर्सेनिक, कोबाल्ट, और कॉपर शामिल होते हैं।

MoEF की नीतिगत उपाय

- पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 2009 में अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से, सभी निर्माण परियोजनाओं, सड़क निर्माण कार्यों और निम्न भूमि भराई कार्यों में फ्लाई ऐश आधारित उत्पादों का उपयोग अनिवार्य किया है, जो ताप विद्युत स्टेशन के 100 किमी के दायरे में हैं।

- फ्लाई ऐश का उपयोग खदान भराई गतिविधियों में ताप विद्युत स्टेशनों के 50 किमी के दायरे में करने के लिए।

- अरेस्टर्स: ये दूषित वायु से कण पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

- स्क्रबर्स: ये वायु को धूल और गैसों से साफ करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसे एक सूखे या गीले पैकिंग सामग्री के माध्यम से पास करके।

सरकारी पहलकदमियाँ - राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम

- भारत में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) के रूप में एक देशव्यापी वातावरणीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम को क्रियान्वित किया है।

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (NAMP) भारत में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है: (i) वातावरणीय वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रवृत्तियों का निर्धारण करना। (ii) NAAQS की अनुपालन की पुष्टि करना। (iii) गैर-अवाप्त शहरों की पहचान करना। (iv) वायुमंडल में सफाई की प्राकृतिक प्रक्रिया को समझना; और (v) निवारक और सुधारात्मक उपाय करना।

- SOx स्तरों की वार्षिक औसत सांद्रता निर्धारित राष्ट्रीय वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानकों (NAAQS) के भीतर होती है।

- राष्ट्रीय वातावरणीय वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) वर्ष 1982 में अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें स्वास्थ्य मानदंडों और भूमि उपयोगों के आधार पर 1994 में संशोधित किया गया था।

- NAAQS को नवंबर 2009 में 12 प्रदूषकों के लिए पुनः देखा और संशोधित किया गया, जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड (SO2), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2), 10 माइक्रोन से कम आकार के कण पदार्थ (PM10), 2.5 माइक्रोन से कम आकार के कण पदार्थ (PM2.5), ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया, और बेंजोपाइरीन शामिल हैं।

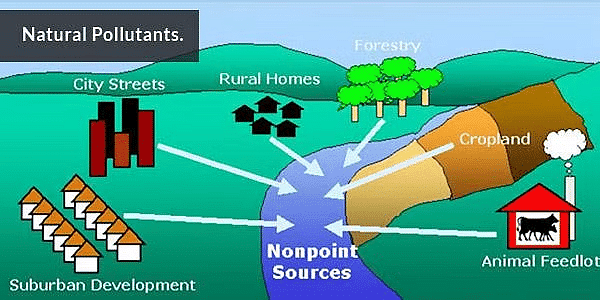

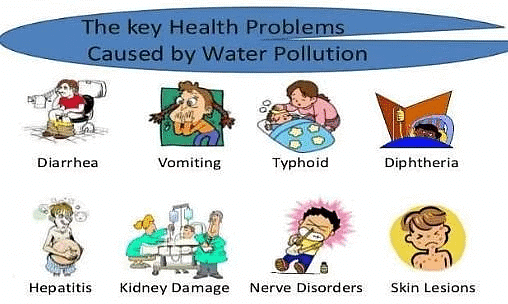

जल प्रदूषण

- जल में कुछ पदार्थों का जोड़ना जैसे कि कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, ताप, जो जल की गुणवत्ता को degrade करते हैं, जिससे यह उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

- पुट्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें जल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का विघटन सूक्ष्मजीवों द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करके होता है।

- यदि जल का DO (dissolved oxygen) स्तर 8.0 mg/L से कम है, तो इसे प्रदूषित माना जा सकता है।

- यदि जल का DO स्तर 4.0 mg/L से कम है, तो इसे अत्यधिक प्रदूषित माना जाता है।

- जल प्रदूषण को कार्बनिक कचरे के संदर्भ में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD) के माध्यम से मापा जाता है। BOD वह मात्रा है जो सूक्ष्मजीवों को जल में मौजूद कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए आवश्यक होती है।

- रासायनिक ऑक्सीजन मांग (COD) जल में प्रदूषण बोझ को मापने के लिए थोड़ी बेहतर विधि है। यह जल में कुल कार्बनिक पदार्थों (यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन-बायोडिग्रेडेबल) के ऑक्सीकरण की आवश्यकता के लिए ऑक्सीजन के समकक्ष माप है।

- एक विकृतियों को जन्म देने वाली बीमारी जिसे मिनामाता रोग कहा जाता है, यह पारा से प्रदूषित मिनामाता खाड़ी से पकड़ी गई मछलियों के सेवन के कारण होती है।

- कैडमियम से प्रदूषित जल इटाई-इटाई रोग का कारण बन सकता है, जिसे आउच-आउच रोग भी कहा जाता है (यह हड्डियों और जोड़ों का एक दर्दनाक रोग) और फेफड़ों और जिगर का कैंसर।

- सीसा के यौगिक एनीमिया, सिरदर्द, मांसपेशियों की शक्ति की हानि और मसूड़ों के चारों ओर नीली रेखा का कारण बनते हैं।

- पेय जल में अधिक नाइट्रेट हेमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है और गैर-कार्यात्मक मेथेमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन में बाधा आती है। इस स्थिति को मेथेमोग्लोबिनेमिया या नीला बच्चा सिंड्रोम कहा जाता है।

- भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग मिट्टी और चट्टान के स्रोतों से आर्सेनिक के रिसाव का कारण बन सकता है और भूमिगत जल को प्रदूषित कर सकता है।

- आर्सेनिक के साथ लगातार संपर्क काले पैर रोग का कारण बनता है। यह दस्त, परिधीय न्यूराइटिस, हाइपरकेराटोसिस तथा फेफड़ों और त्वचा के कैंसर का भी कारण बनता है।

मिट्टी प्रदूषण

- औद्योगिक अपशिष्ट में पारे, सीसा, तांबा, जस्ता, कैडमियम, साइनाइड, थियोकायनेट, क्रोमेट्स, अम्ल, क्षार, जैविक पदार्थ आदि जैसे रासायनिक तत्व शामिल होते हैं।

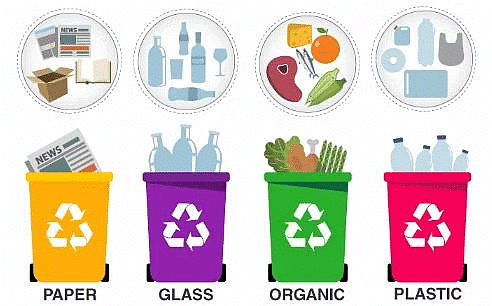

- चार R’s: अस्वीकृति, कमी, पुनः उपयोग, और पुनर्चक्रण।

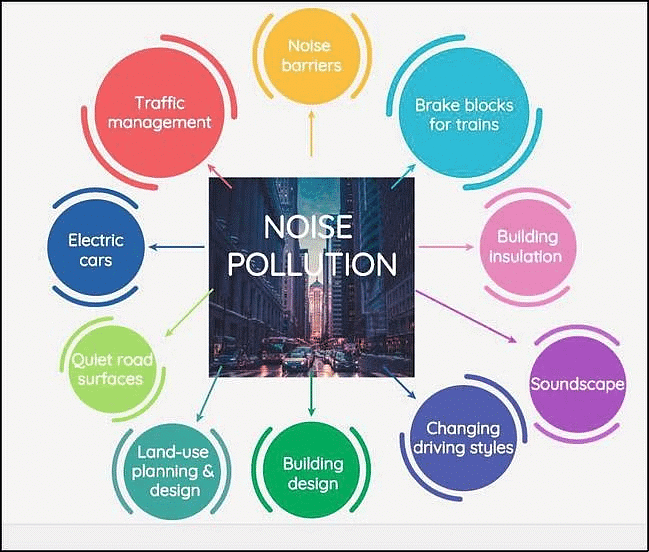

शोर प्रदूषण

- ध्वनि को डेसिबल (dB) में मापा जाता है। लगभग 10 dB की वृद्धि ध्वनि तीव्रता में लगभग दो गुना वृद्धि होती है।

- यदि कोई व्यक्ति 75 dB से अधिक शोर स्तर के संपर्क में लंबे समय तक रहता है, तो उसकी सुनने की क्षमता को नुकसान हो सकता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि इनडोर ध्वनि स्तर 30 dB से कम होना चाहिए।

- शोर स्तर निगरानी - शोर प्रदूषण (नियंत्रण और विनियमन) नियम, 2000 विभिन्न क्षेत्रों के लिए परिवेशी शोर स्तर को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करते हैं-

- (i) औद्योगिक क्षेत्र - 75 dB से 70 dB (दिन का समय - सुबह 6 बजे से रात 10 बजे और रात का समय - रात 10 बजे से सुबह 6 बजे.. 75 दिन का और 70 रात का है)

- (ii) वाणिज्यिक क्षेत्र - 65 से 55

- (iii) आवासीय क्षेत्र - 55 से 45

- (iv) मौन क्षेत्र - 50 से 40

- भारत सरकार ने मार्च 2011 में एक वास्तविक समय परिवेशी शोर निगरानी नेटवर्क शुरू किया।

- इस नेटवर्क के तहत, चरण-1 में, सात मेट्रो (दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई और लखनऊ) में विभिन्न शोर क्षेत्रों में पांच दूरस्थ शोर निगरानी टर्मिनल स्थापित किए गए हैं।

- चरण-II में, उन ही सात शहरों में 35 और निगरानी स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।

- चरण-III में 18 अन्य शहरों में 90 स्टेशनों की स्थापना की जाएगी।

- चरण-II के शहर हैं: कानपुर, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, नागपुर, जयपुर, इंदौर, भोपाल, लुधियाना, गुवाहाटी, देहरादून, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, पटना, गांधीनगर, रांची, अमृतसर और रायपुर।

- मौन क्षेत्र वह क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों, अदालतों, धार्मिक स्थानों या किसी अन्य क्षेत्र के चारों ओर 100 मीटर से कम नहीं होता है जिसे सक्षम प्राधिकरण द्वारा घोषित किया गया है।

रेडियो एक्टिव प्रदूषण

- गैर-आयनित विकिरण केवल उन घटकों को प्रभावित करते हैं जो इन्हें अवशोषित करते हैं और जिनकी प्रवेश शक्ति कम होती है। इनमें अल्ट्रावायलेट किरणों जैसे छोटे तरंग विकिरण शामिल हैं, जो सौर विकिरण का एक हिस्सा हैं। सूरज की जलन इन विकिरण के कारण होती है।

- आयनित विकिरण की उच्च प्रवेश शक्ति होती है और यह मैक्रो अणुओं की टूटने का कारण बनते हैं। इनमें एक्स-रे, ब्रह्मांडीय किरणें और परमाणु विकिरण शामिल हैं - (विकिरण जो रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित होते हैं)।

- अल्फा कण को एक टुकड़े कागज और मानव त्वचा द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है। बीटा कण त्वचा के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, जबकि इन्हें कुछ कांच के टुकड़ों द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है।

- गामा किरणें आसानी से मानव त्वचा में प्रवेश कर सकती हैं और अपने रास्ते में कोशिकाओं को क्षति पहुँचा सकती हैं, और धातु।

- ये विकिरण बहुत दूर तक पहुँच सकते हैं, और केवल एक बहुत मोटे, मजबूत, विशाल कंक्रीट के टुकड़े द्वारा अवरुद्ध किए जा सकते हैं। रेडियम-224, यूरेनियम-238, थोरियम-232, पोटेशियम-40, कार्बन-14, आदि।

- परमाणु शस्त्र यूरेनियम-235 और प्लूटोनियम-239 का उपयोग विभाजन के लिए और हाइड्रोजन या लिथियम को संलयन सामग्री के रूप में करते हैं।

- लंबी आधी उम्र वाले रेडियो न्युकीड्स पर्यावरणीय रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं।

ई-वेस्ट

- ई-वेस्ट तब हानिकारक नहीं होता जब इसे सुरक्षित भंडारण में रखा जाता है या वैज्ञानिक तरीकों से पुनः चक्रित किया जाता है या इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर औपचारिक क्षेत्र में भागों में या पूरी तरह से स्थानांतरित किया जाता है।

- ई-वेस्ट तब हानिकारक माना जा सकता है जब इसे प्राचीन विधियों द्वारा पुनः चक्रित किया जाए।

- 2005 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था।

- भारत के शीर्ष दस शहरों में, मुंबई ई-वेस्ट उत्पन्न करने में पहले स्थान पर है, इसके बाद दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत और नागपुर हैं।

ठोस अपशिष्ट

- विलुप्त (छोड़े गए या अपशिष्ट के रूप में माने जाने वाले) सामग्री जो सिंचाई की वापसी धारा या औद्योगिक निर्वहन में होती है, परंपरागत प्लास्टिक दोनों में प्रजनन समस्याओं से जुड़ी हुई है।

- घरेलू सीवेज में ठोस या घुलनशील सामग्री, या ठोस या घुलनशील मानव और वन्यजीव शामिल नहीं हैं।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन: डाइऑक्सिन (अत्यधिक कैंसरकारी और विषैले) निर्माण प्रक्रिया का एक उप-उत्पाद है, जिसे माना जाता है कि यह स्तनपान कराने वाले शिशु तक मां के दूध के माध्यम से पहुंचता है।

- प्लास्टिक, विशेष रूप से पीवीसी के जलने से यह डाइऑक्सिन और साथ ही फ्यूरान वातावरण में रिलीज होता है।

- पाइरोलिसिस - यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की एक प्रक्रिया है या नियंत्रित ऑक्सीजन वातावरण में सामग्री को जलाना। यह अपशिष्ट जलाने का एक विकल्प है। इस प्रकार प्राप्त गैस और तरल ईंधन के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं।

- यह छोटे और मध्यम औद्योगिक समूहों को उनके औद्योगिक संयंत्रों में अपशिष्ट न्यूनतम करने में मदद करता है, जिसका समर्थन विश्व बैंक द्वारा किया गया है, और पर्यावरण और वन मंत्रालय नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।

- यह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC), नई दिल्ली की सहायता से लागू किया जा रहा है।

- इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करने के लिए नीति वक्तव्य (1992) के उद्देश्यों को वास्तविकता में लाना है, जिसमें कहा गया है कि सरकार को नागरिकों को पर्यावरणीय जोखिमों, संसाधन क्षय के आर्थिक और स्वास्थ्य खतरों और प्राकृतिक संसाधनों की वास्तविक आर्थिक लागत के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

जैव-शुद्धिकरण (Bioremediation)

सूक्ष्मजीवों (बैक्टीरिया और कवक) का उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषकों को कम विषैले रूपों में विघटित करने के लिए किया जाता है। फाइटोरेमेडिएशन में पौधों का उपयोग मिट्टी और पानी से प्रदूषकों को निकालने के लिए किया जाता है।

यह एक जल शुद्धिकरण तकनीक है जिसमें पौधों की जड़ों द्वारा प्रदूषकों का अवशोषण किया जाता है। इसे प्राकृतिक आर्द्रभूमियों और मुहाने के क्षेत्रों में प्रदूषण को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

|

464 docs|420 tests

|