बौद्ध धर्म और जैन धर्म | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

बौद्ध धर्म UPSC परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों शामिल हैं। यह अध्याय बुद्ध के जीवन, शिक्षाओं और बौद्ध धर्म के संस्कृति और इतिहास पर प्रभाव की खोज करता है। यह भारत के अतीत और उसकी वैश्विक प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो UPSC के इच्छुक छात्रों को परीक्षा के लिए ज्ञान और विश्लेषणात्मक कौशल में मदद करता है।

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति और कारण

बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में 2,600 से अधिक वर्ष पहले एक जीवन शैली के रूप में हुई थी, जिसमें व्यक्ति को बदलने की क्षमता थी। यह दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है।

- बौद्ध धर्म भारत के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में, जो अब नेपाल है, की स्थापना सिद्धार्थ गौतम, बुद्ध, या प्रबुद्ध/जागृत व्यक्ति के शिक्षाओं पर आधारित है।

- यह हिंदू धर्म और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य धर्मों के साथ ऐतिहासिक और दार्शनिक संबंध साझा करता है।

बौद्ध धर्म की उत्पत्ति के कारण

1. अनुकूल समय अवधि:

- 6ठी सदी BCE: इस समय प्राचीन भारत में समाज में कई परिवर्तन हो रहे थे। पुरानी वैदिक अनुष्ठान घट रहे थे, और नए शहरों और राजनीतिक समूहों का उदय हो रहा था, जिससे बौद्ध धर्म जैसे नए विचारों का प्रसार करना आसान हो गया।

- सार्वजनिक असंतोष: लोग जटिल और कठोर वैदिक अनुष्ठानों से असंतुष्ट थे। उन्होंने इन प्रथाओं को बोझिल और अपनी दैनिक जीवन से बाहर समझा।

2. वर्ण व्यवस्था की कठोरता:

वर्ण व्यवस्था: वर्ण व्यवस्था की सख्त सामाजिक श्रेणियों ने बहुत असमानता और दुख पैदा किया। बौद्ध धर्म का समानता का संदेश उन लोगों के लिए आकर्षक था जो इस कठोर व्यवस्था से असंतुष्ट थे।

3. व्यापक कृषि:

- गंगा के मध्य मैदानों में कृषि का विस्तार: बौद्ध धर्म के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे-जैसे कृषि प्रथाएँ सुधरीं और उत्पादन में अधिशेष बढ़ा, नए शहरी केंद्र उभरे। ये केंद्र आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के हब बन गए, जो नए विचारों और धार्मिक आंदोलनों, जिसमें बौद्ध धर्म भी शामिल था, के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते थे।

4. व्यापार और वाणिज्य का विस्तार:

- आर्थिक विकास: बढ़ते व्यापार और वाणिज्य ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच अधिक संपर्क की अनुमति दी। इससे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ क्योंकि नए विचार और बौद्ध मिशनरी व्यापक रूप से यात्रा करते थे।

5. सामाजिक मांगें:

- बदलती मांगें: जैसे-जैसे समाज के कुछ वर्गों ने आर्थिक परिस्थितियों में सुधार अनुभव किया और आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विकल्पों की बढ़ती मांग की, बौद्ध धर्म ने स्थापित धार्मिक मानदंडों से एक ताज़गी भरा परिवर्तन प्रदान किया। बढ़ती मध्यवर्गीय आबादी ने, जो अधिक व्यक्तिगत और सुलभ आध्यात्मिक प्रथाओं की तलाश में थी, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को आकर्षक और अपने जीवन के लिए प्रासंगिक पाया।

बौद्ध धर्म के संस्थापक: गौतम बुद्ध

बौद्ध धर्म के संस्थापक: गौतम बुद्ध

गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक, का जन्म 567 ई.पू. में लुंबिनीवाना, कपिलवस्तु में शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था।

1. परिवार का पृष्ठभूमि: गौतम बुद्ध को शाक्यमुनि के नाम से भी जाना जाता है। वह एक क्षत्रिय कुलीन परिवार में पैदा हुए। उन्हें छोटे उम्र से ही ध्यान करना पसंद था। उन्होंने बहुत कम उम्र में विवाह किया, लेकिन वह विवाह में कभी रुचि नहीं रखते थे।

- पिता: सुद्धोधन, कपिलवस्तु के राजा, शाक्य वंश के प्रमुख।

- माता: महामाया, कौशलन वंश की राजकुमारी।

- सौतेली माँ: महाप्रजापति गौतमी।

- पत्नी: यशोधरा (कौशलन वंश की राजकुमारी)।

- पुत्र: राहुल।

2. चार दृष्टियों की प्रसिद्ध घटना: अपने विशेष जीवन के बावजूद, सिद्धार्थ मानव अस्तित्व की वास्तविकताओं से गहरे रूप से विचलित थे। एक दिन, महल की दीवारों के बाहर जाते समय—एक ऐसा कदम जो उसके पिता ने उसके जीवन की कठोरता से उसे बचाने के लिए उठाया था—सिद्धार्थ ने चार महत्वपूर्ण दृष्टियों का सामना किया, जिन्होंने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया।

- पहली दृष्टि: उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, जो उम्र के कारण कमजोर और दुर्बल था, जिसने उन्हें यह एहसास कराया कि उम्र बढ़ना जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है।

- दूसरी दृष्टि: फिर, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जो महान दुःख में था, जिससे बीमारी और पीड़ा की वास्तविकता उजागर हुई।

- तीसरी दृष्टि: सिद्धार्थ ने फिर एक अंतिम संस्कार के जुलूस को देखा, जिसमें एक मृत शरीर था, जिसने मृत्यु के अपरिहार्य सत्य का सामना कराया।

- चौथी दृष्टि: अंत में, उन्होंने एक संन्यासी को देखा, जो त्याग और शांति का जीवन जी रहा था, जिसने उन्हें देखी गई पीड़ा के विपरीत एक जीवन का अनुभव कराया और उन्हें इससे परे जाने की संभावना से प्रेरित किया।

इन घटनाओं ने सिद्धार्थ को गहराई से विचलित कर दिया, जिससे उन्होंने जीवन और पीड़ा के उद्देश्य पर सवाल उठाना शुरू किया। 29 वर्ष की आयु में, उन्होंने अपने शाही जीवन का त्याग किया जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, अपने परिवार और भौतिक सुखों को छोड़कर आध्यात्मिक खोज का मार्ग अपनाया।

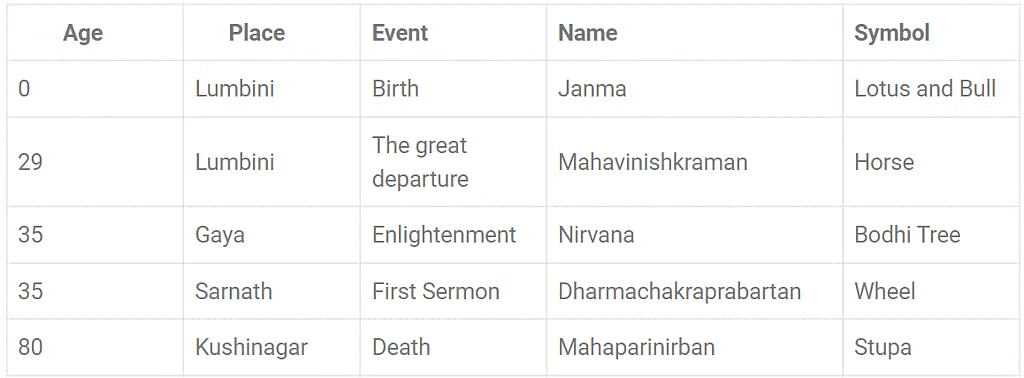

बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाएँ

3. ज्ञान की यात्रा: सिद्धार्थ एक भिक्षु बने, जिन्होंने विभिन्न शिक्षकों से ज्ञान की खोज की, जिनमें अलार कलेमा और उद्रक रामपुत्र शामिल थे।

- उनकी समझने और मुक्ति के मार्ग की निरंतर खोज ने उन्हें उरुवेला में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के लिए प्रेरित किया, जो निरंजन नदी (जिसे अब फाल्गु कहा जाता है) के पास है।

- वहाँ उन्होंने 49 दिनों की लगातार ध्यान के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान (निर्वाण) प्राप्त किया।

4. प्रमुख घटनाएँ और शिक्षाएँ:

- पहला उपदेश: ज्ञान प्राप्त करने के बाद, बुद्ध ने सारनाथ (हरिण्य पार्क) में अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन या \"कानून के पहिये का घुमाव\" कहा जाता है। यह उपदेश उनके सार्वजनिक शिक्षण और बौद्ध धर्म के प्रसार की शुरुआत का प्रतीक था।

- प्रमुख शिष्य: उनके सबसे समर्पित शिष्यों में आनंद और उपाली शामिल थे। इस अवधि का एक यादगार क्षण तब था जब सुजाता, एक किसान की बेटी, ने उन्हें चावल का दूध अर्पित किया, जो उनकी तपस्वी उपवास की अवधि का अंत दर्शाता है।

- अंतिम वर्ष: बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो पुनर्जन्म और दुःख के चक्र से उनकी अंतिम मुक्ति को दर्शाता है।

5. बौद्ध धर्म से संबंधित आठ महान स्थान: बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल हैं लुंबिनी (उनका जन्म स्थान), सारनाथ (जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया), श्रावस्ती, राजगृह, बोधगया (ज्ञान का स्थान), कुशीनगर (जहाँ उन्होंने निधन किया), संकिसा, और वैशाली।

बौद्ध धर्म के सिद्धांत

“बौद्ध धर्म के सिद्धांत” का अर्थ है उन मूलभूत शिक्षाओं और सिद्धांतों का समूह जो सिद्धार्थ गौतम द्वारा स्थापित किए गए हैं, जिन्हें बुद्ध के रूप में जाना जाता है। ये सिद्धांत बौद्ध दर्शन के मूल हैं और अनुयायियों के आचार-व्यवहार और विश्वासों का मार्गदर्शन करते हैं। बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों में शामिल हैं:

1) आठ गुना मार्ग (Astangika-Marga):

आठ गुना मार्ग नैतिक और मानसिक विकास का व्यावहारिक मार्गदर्शक है जो निर्वाण की ओर ले जाता है।

आठ गुना मार्ग सीखने के बजाय अनलर्निंग के बारे में है, अर्थात् सीखना ताकि अनलर्न किया जा सके और वास्तविकता को उजागर किया जा सके। यह मार्ग आठ जुड़े हुए क्रियाकलापों का एक समूह है और यह एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उन शर्तों से आगे बढ़ने में मदद करती है जो उसकी स्वभाव को छिपाती हैं। आठ गुना मार्ग में निम्नलिखित शामिल हैं:

1. सही दृष्टि (Samma-Ditthi) – यह वास्तविकता की प्रकृति और परिवर्तन के मार्ग को समझने के बारे में है।

2. सही विचार या दृष्टिकोण (Samma-Sankappa) – यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता रखने और प्रेम तथा करुणा से कार्य करने का संकेत देता है।

3. सही या संपूर्ण वाणी (Samma-Vacca) – यह सत्य, स्पष्ट, उत्थानकारी और हानिरहित संचार का प्रतीक है।

4. सही या संपूर्ण क्रिया (Samma-Kammanta) – यह जीवन की नैतिक नींव को संदर्भित करता है, जो स्वयं और दूसरों के शोषण के सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें पांच नियम शामिल हैं, जो बौद्ध धर्म में भिक्षुओं और श्रमिकों के लिए नैतिक आचार संहिता बनाते हैं। ये हैं:

- हिंसा न करें।

- दूसरों की संपत्ति की लालसा न करें।

- भ्रष्ट प्रथाओं या इंद्रिय सुख में लिप्त न हों।

- झूठ न बोलें।

- मादक पदार्थों का उपयोग न करें।

इनके अलावा, भिक्षुओं और भिक्षुणियों को तीन अतिरिक्त नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था:

- दोपहर के बाद भोजन से बचें।

- किसी भी प्रकार के मनोरंजन और आभूषण का उपयोग न करें।

- उच्च या विलासिता वाले बिस्तरों का उपयोग न करें और सोने-चांदी (जिसमें पैसे भी शामिल हैं) को न छुएं।

5. सही या उचित आजीविका (Samma-Ajiva) – यह सही क्रिया और गैर-शोषण के नैतिक सिद्धांतों पर आधारित आजीविका पर जोर देती है। ऐसा माना जाता है कि यह एक आदर्श समाज की नींव है।

6. सही प्रयास या ऊर्जा (Samma-Vayama) – इसका अर्थ है अपनी जीवन ऊर्जा को परिवर्तनकारी मार्ग की ओर संज्ञानात्मक रूप से निर्देशित करना, जो रचनात्मक और उपचारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है, जिससे सम्पूर्णता की ओर बढ़ना और इस प्रकार संज्ञानात्मक विकास की दिशा में आगे बढ़ना।

7. सही जागरूकता या गहन ध्यान (Samma-Sati) – इसका अर्थ है अपने स्वयं के स्वरूप को जानना और स्वयं के व्यवहार पर ध्यान देना। बुद्ध का एक कहावत है, "यदि आप अपने आप को प्रिय मानते हैं, तो स्वयं को अच्छी तरह से देखें।"

8. सही ध्यान या समाधि (Samma-Samadhi) – समाधि का शाब्दिक अर्थ है स्थिर होना, अवशोषित होना। इसका अर्थ है कि किसी के सम्पूर्ण अस्तित्व को विभिन्न स्तरों या चेतना और जागरूकता के रूपों में अवशोषित करना।

2) मध्य मार्ग का दर्शन:

मध्य मार्ग का विचार बुद्ध के अपने अनुभवों से उभरा। प्रकाश प्राप्त करने से पहले, सिद्धार्थ गौतम ने दोनों चरम सीमाओं - भोग और तपस्या - का अन्वेषण किया। उन्होंने अंततः यह समझा कि इनमें से कोई भी चरम सीमा सत्य प्रकाश या मुक्ति की ओर नहीं ले जाती। इसके बजाय, उन्होंने पाया कि आध्यात्मिक विकास और समझ के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक था।

मध्य मार्ग के मुख्य सिद्धांत

मध्य मार्ग निम्नलिखित मुख्य सिद्धांतों द्वारा विशेषीकृत है:

- चरम सीमाओं से बचना: मध्य मार्ग भोग के चरम और कठोर तपस्या दोनों से बचने वाले जीवन का समर्थन करता है। यह सिखाता है कि कोई भी चरम सीमा स्थायी खुशी या प्रकाश की ओर नहीं ले जाती। इसके बजाय, व्यक्ति को जीवन का एक संतुलित और मध्यम तरीका खोजना चाहिए।

- व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण: यह जीवन और आध्यात्मिकता के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। मध्य मार्ग का सुझाव है कि वास्तविक समझ और मुक्ति एक संतुलित जीवन शैली से आती है जो शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों को समेकित करती है।

3) चार आर्य सत्य

चार आर्य सत्य बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का आधार हैं:

- दुख (Dukha): बौद्ध धर्म में दुख की स्वीकृति, जिसे "सब्बं दुखं" के वाक्य में संक्षिप्त किया गया है, मानव पीड़ा के सार्वभौमिक स्वरूप को दर्शाता है। यह न केवल अनुभव की जाने वाली विशिष्ट पीड़ा और दुखों को संदर्भित करता है, बल्कि व्यक्ति की कठिनाइयों को सहन करने की अंतर्निहित क्षमता को भी शामिल करता है।

- दुख का कारण (Samudaya): दुख का मूल कारण, जिसे तृष्णा या इच्छा के रूप में पहचाना गया है, दुख के कारण की सत्यता में उजागर किया गया है। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार, प्रत्येक प्रकार के दुख का एक उद्देश्य होता है और यह मानव अनुभव का अंतर्निहित हिस्सा है।

- दुख का अंत (Nirodha): दुख के अंत का सत्य यह दर्शाता है कि निव्बाना या निर्वाण की प्राप्ति पीड़ा और दुख की समाप्ति का प्रतीक है। इस अवस्था को प्राप्त करके, व्यक्ति दुख के चक्र से मुक्त हो सकते हैं।

- दुख के अंत की ओर मार्ग (Ashtangika-Marga): दुख के अंत की ओर ले जाने वाले मार्ग का सत्य आठfold मार्ग को दुख की समाप्ति प्राप्त करने के साधन के रूप में रेखांकित करता है। यह मार्ग आवश्यक सिद्धांतों और प्रथाओं को समाहित करता है जो व्यक्तियों को दुखों के बोझ से मुक्त जीवन की ओर मार्गदर्शन करते हैं।

बौद्ध धर्म का विकास: विशेषताएँ और कारण

बौद्ध धर्म की विशेषताएँ

- आत्मा और भगवान का अस्वीकृति: बौद्ध धर्म ने भारत में प्रचलित धार्मिक मानदंडों को चुनौती दी, स्थायी आत्मा (आत्मा) और सृष्टिकर्ता भगवान के अस्तित्व को नकारते हुए। इस पारंपरिक विश्वास से अत्यधिक विचलन ने धार्मिक विचार और प्रथा में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए।

- गैर-वैदिक समुदायों में अपील: बौद्ध धर्म विशेष रूप से उन गैर-वैदिक क्षेत्रों में गूंजा, जो वैदिक अनुष्ठानों की जटिलता और ब्राह्मणिक अधिकार के प्रभुत्व से निराश थे।

- पाली भाषा का उपयोग: बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी शिक्षाओं में आम लोगों के लिए सुलभ एक भाषा, पाली, का उपयोग किया। इस विकल्प ने बौद्ध धर्म के सामान्य जन में फैलने में मदद की, जो कि ब्राह्मणों द्वारा प्रयुक्त संस्कृत के विपरीत था, जो कि आम व्यक्ति के लिए कम सुलभ था।

- बौद्ध धर्म के तीन स्तंभ:

- बुद्ध: संस्थापक और शिक्षक, सिद्धार्थ गौतम, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अपने अनुभव साझा किए।

- धम्म: बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएँ और सिद्धांत, जिनमें चार आर्य सत्य और आठfold मार्ग शामिल हैं।

- संघ: भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय जो बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित और प्रचारित करता है। संघ ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- संगठित उपदेश मॉडल: शिक्षण और अनुयायियों को संगठित करने के लिए संरचित दृष्टिकोण ने बौद्ध धर्म के तेजी से विस्तार में योगदान दिया।

- शाही समर्थन: शासकों का समर्थन, विशेष रूप से सम्राट अशोक का, बौद्ध धर्म की प्रमुखता में महत्वपूर्ण रूप से योगदान किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का धर्म परिवर्तन और अपने शिलालेखों और मिशनरी कार्यों के माध्यम से बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के प्रयासों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा।

- सिद्धांत की सादगी: बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ, जैसे कि चार आर्य सत्य और आठfold मार्ग, सरल और सुलभ थीं। यह सादगी बौद्ध धर्म को जैन धर्म और ब्राह्मणिक परंपराओं के जटिल अनुष्ठानों की तुलना में आकर्षक बनाती थी।

- शाही संरक्षण: सम्राट अशोक और अन्य क्षत्रिय शासकों जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों का समर्थन बौद्ध धर्म के विकास को सुविधाजनक बनाता था। उनके संरक्षण ने बौद्ध धर्म के फले-फूले के लिए आवश्यक संसाधन और राजनीतिक समर्थन प्रदान किया।

- बौद्ध विश्वविद्यालयों का प्रभाव: नालंदा, तक्षशिला, पुष्पगिरि, और विक्रमशिला जैसे संस्थानों ने बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये विभिन्न क्षेत्रों से छात्रों को आकर्षित करते थे, जिनमें विदेशी भूमि के छात्र भी शामिल थे, जो बौद्ध विचारों को अपने देशों में ले जाते थे।

- बौद्ध भिक्षुओं और संघ की भूमिका: समर्पित भिक्षुओं और बढ़ते संघ, या भिक्षुओं और भिक्षुणियों के आदेश, ने बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके तपस्वी जीवनशैली और शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता ने कई लोगों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया।

- बौद्ध परिषदें: बुद्ध की मृत्यु के बाद, उनकी शिक्षाओं को संरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए कई परिषदों का आयोजन किया गया। इन परिषदों ने बौद्ध सिद्धांतों के संगठन और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे धर्म का विकास और स्थिरता सुनिश्चित हुई।

पहली परिषद

1. पहले बौद्ध परिषद

- पहली बौद्ध परिषद 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह में आयोजित की गई। यह भगवान बुद्ध के निधन के तुरंत बाद हुई।

- बुद्ध की शिक्षाओं को पहले बौद्ध परिषद में तीन पिटक में विभाजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की।

- इस परिषद के दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया।

2. दूसरी परिषद

- यह भगवान बुद्ध के निधन के 100 वर्ष बाद, अर्थात् 383 ईसा पूर्व में आयोजित हुई।

- यह वैशाली में राजा कलाशोक के संरक्षण में हुई, जिसकी अध्यक्षता साबाकामी ने की।

- इस परिषद में नियमों और अनुशासन के मुद्दे पर विभाजन हुआ।

- इसके परिणामस्वरूप दो समूह, महासंघिका और थेरिवादी (स्थविरवादी) का निर्माण हुआ।

3. तीसरी परिषद

- यह पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में हुई।

- इसकी अध्यक्षता मोघलिपुत्त तिसा ने की।

- इसे थेरिवादियों की परिषद के रूप में भी जाना जाता है।

- इस परिषद के दौरान कट्ठवत् को अभिधम्म पिटक में जोड़ा गया।

- हालांकि, अशोक के किसी भी लेख में इस परिषद की जानकारी नहीं मिलती।

4. चौथी परिषद

- राजा कनिष्क के संरक्षण में, यह कश्मीर के कुंदलग्रामा में आयोजित किया गया।

- इस परिषद के अध्यक्ष वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे।

- महाविभाषा, श्रावस्तीवादियों का सिद्धांत, एक ताम्र पत्र पर संस्कृत में लिखा गया था और इसे पत्थर के बक्सों में बंद किया गया था।

- इस परिषद के दौरान, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय, अर्थात् हिनयान और महायान, आधिकारिक रूप से स्थापित हुए।

बौद्ध धर्म के संप्रदाय

बौद्ध धर्म, अपनी समृद्ध और विविध इतिहास के साथ, सदियों से कई संप्रदायों और विचार स्कूलों में विकसित हुआ है। प्रमुख संप्रदायों में हिनयान, महायान, वज्रयान, और ज़ेन शामिल हैं, प्रत्येक के अपने अद्वितीय विशेषताएँ और दार्शनिक आधार हैं।

1. हिनयान (कम वाहन)

हिनयान, जिसका अर्थ "कम वाहन" है, बौद्ध धर्म का एक प्राचीन स्कूल है जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देता है।

- मुख्य विश्वास: अनुयायी बुद्ध की शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करते हैं, आत्म-नियंत्रण और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति की खोज करते हैं।

- बुद्ध पर दृष्टिकोण: बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में माना जाता है, न कि देवता के रूप में, और इस परंपरा में मूर्तिपूजा का अभ्यास नहीं है।

- साहित्य: ग्रंथ मुख्य रूप से पाली में हैं।

- भौगोलिक वितरण: इसे 'दक्षिणी बौद्ध धर्म' के रूप में जाना जाता है, यह श्रीलंका, म्यांमार (बर्मा), थाईलैंड, और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में प्रमुख है।

- उप-संप्रदाय: इसमें वैभासिका और सौतंत्रिका शामिल हैं।

2. थेरवाडा (बुजुर्गों की शिक्षा)

थेरवाडा हिनयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और रूढ़िवादी रूप है जो बुद्ध की मूल शिक्षाओं का कड़ाई से पालन करता है।

- मूल विश्वास: यह ध्यान और नैतिक आचरण के माध्यम से व्यक्तिगत आत्मज्ञान पर जोर देता है, जो प्रारंभिक बौद्ध प्रथाओं के करीब है।

- ऐतिहासिक विकास: यह श्रीलंका में उत्पन्न हुआ और दक्षिण पूर्व एशिया में फैल गया।

- भौगोलिक फैलाव: यह मुख्यतः कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, श्रीलंका, और थाईलैंड में प्रचलित है।

3. महायान (महान वाहन)

महायान, या "महान वाहन," बौद्ध धर्म के लिए एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो सार्वभौमिक मुक्ति और बुद्ध की उपासना को एक दिव्य आकृति के रूप में केंद्रित करता है।

- मूल विश्वास: अनुयायी सभी प्राणियों के लिए बुद्ध और बोधिसत्वों की कृपा से मुक्ति की खोज करते हैं। मूर्तिपूजा और आकाशीय बुद्धों के प्रति भक्ति प्रमुख हैं।

- साहित्य: प्रमुख ग्रंथ संस्कृत में हैं।

- भौगोलिक फैलाव: इसे 'उत्तरी बौद्ध धर्म' के रूप में जाना जाता है, जो चीन, कोरिया, जापान, और पूर्वी एशिया के अन्य भागों में प्रचलित है।

- उप- sects:

- माध्यमिका (शून्यवाद): नागार्जुन द्वारा स्थापित, जो खालीपन के सिद्धांत पर केंद्रित है।

- योगाचार्य (विज्ञानवाद): मैत्रेयनाथ और आसंग द्वारा स्थापित, जो चेतना और अनुभव पर जोर देता है।

4. वज्रयान (हीरा वाहन)

वज्रयान, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, लगभग 900 CE के आसपास उभरा और इसमें गूढ़ प्रथाएं और अनुष्ठान शामिल हैं।

- मूल विश्वास: यह परंपरा ध्यान तकनीकों और अनुष्ठानों के उपयोग पर जोर देती है ताकि जल्दी से आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सके। वज्र (गर्जन) अज्ञानता को मात देने की शक्ति का प्रतीक है।

- भौगोलिक फैलाव: यह तिब्बत में विकसित हुआ और पूर्वी भारत, विशेष रूप से बंगाल और बिहार में प्रमुख हुआ।

- उपासना: इसमें देवी-देवताओं और तारा जैसी आकृतियों की पूजा शामिल है।

5. ज़ेन (चैन)

ज़ेन बौद्ध धर्म, जो चीनी बौद्ध धर्म के चैन स्कूल से उत्पन्न हुआ, सीधे अनुभव और ध्यान पर जोर देता है।

- मुख्य विश्वास: ज़ेन ध्यान (ज़ाज़ेन) पर ध्यान केंद्रित करता है, जो कि किसी के अंतर्निहित बुद्ध स्वभाव को पहचानने का प्राथमिक तरीका है।

- विकास: यह 7वीं सदी CE में चीन से जापान में फैला।

- विशिष्ट अभ्यास: ध्यान केंद्रीय है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक अध्ययन के परे, ज्ञान के सहज समझ की प्राप्ति करना है।

बौद्ध धर्म के प्रत्येक संप्रदाय में आध्यात्मिक विकास का एक अद्वितीय मार्ग है, जो बौद्ध के शिक्षाओं की प्रथाओं और व्याख्याओं में समृद्ध विविधता को दर्शाता है।

प्रमुख बौद्ध ग्रंथ

प्रारंभिक बौद्ध साहित्य को कानूनी और गैर-कानूनी ग्रंथों में बांटा गया है:

1. कानूनी ग्रंथ: इन्हें बुद्ध के वास्तविक शब्द समझा जाता है। कानूनी ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जो बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों और सिद्धांतों को निर्धारित करती हैं, जैसे कि तिपिटक।

बौद्ध शिक्षाओं का प्रारंभिक संकलन जो लंबे, संकरे पत्तों पर लिखा गया था, वह है “तिपिटक” (पाली में) और “त्रिपिटक” (संस्कृत में)।

- बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं में त्रिपिटक (जिसे तीन टोकरी/संग्रह भी कहा जाता है) उनके मूल ग्रंथों में शामिल है, जिसमें तीन पुस्तकें शामिल हैं:

- सुत्त (पारंपरिक शिक्षाएं)

- विनय (अनुशासनात्मक कोड)

- अभिधम्म (नैतिक मनोविज्ञान)

1. सुत्त पिटक – बुद्ध का मुख्य शिक्षा या धम्म है। इसे पाँच निकायों या संग्रह में बांटा गया है: (i) दीघ निकाय (ii) माझिम निकाय (iii) संयुक्त निकाय (iv) अंगुत्तर निकाय (v) क्षुद्रक निकाय

2. विनय पिटक - यह भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियमों का संग्रह है जो मठीय आदेश (संगha) से संबंधित है। इसमें पातिमोखा शामिल है - जो मठीय अनुशासन के खिलाफ किए गए अपराधों और उनके प्रायश्चित की एक सूची है। विनय पाठ में धार्मिक व्याख्याएं, अनुष्ठानिक ग्रंथ, जीवनी संबंधी कहानियाँ और कुछ जातक या "जन्म कहानियाँ" के तत्व भी शामिल हैं।

3. अभिधम्म पिटक - अभिधम्म पिटक बुद्ध की शिक्षाओं और भिक्षुओं की विद्वत्तापूर्ण गतिविधियों का दार्शनिक विश्लेषण और प्रणालीकरण है। इसमें बुद्ध के धार्मिक और आध्यात्मिक संवाद शामिल हैं।

2. गैर-प्रमाणित ग्रंथ: गैर-प्रमाणित या अर्ध-प्रमाणित ग्रंथ वे टिप्पणियाँ और अवलोकन हैं जो प्रमाणित पाठों पर आधारित होते हैं। इसमें उद्धरण, परिभाषाएँ, ऐतिहासिक जानकारी, व्याकरण और अन्य लेख पाली, तिब्बती, चाइनीज़ और अन्य पूर्व एशियाई भाषाओं में होते हैं।

कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं:

- महावस्तु (संस्कृत-प्राकृत मिश्रित में लिखित) - यह बुद्ध की पवित्र जीवनी, अर्थात् हागियोग्राफी के बारे में है।

- निदानकथा - बुद्ध की पहली संपूर्ण जीवन कहानी।

- दीपवामसा और महावामसा (दोनों पाली में) - दोनों बुद्ध के जीवन, बौद्ध परिषदों, अशोक और श्री लंका में बौद्ध धर्म के आगमन के ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन देते हैं।

- विशुद्धिमग्ग (बुद्धघोष द्वारा लिखित शुद्धि का मार्ग) - अनुशासन की शुद्धता से निर्वाण की ओर विकास से संबंधित है।

- मिलिंदपन्हो (पाली में) - इसमें भारतीय-ग्रीक राजा मिलिंद/मेनेन्द्र और भिक्षु नागसेना के बीच विभिन्न दार्शनिक मुद्दों पर संवाद है। यह संस्कृत में एकमात्र ग्रंथ है।

- नेत्तिपकराण (मार्गदर्शन की पुस्तक) - जो बुद्ध की शिक्षाओं का एक क्रमबद्ध विवरण देती है।

बौद्ध धर्म - गिरावट के कारण

12वीं सदी की शुरुआत से, बौद्ध धर्म अपने जन्मभूमि से गायब होने लगा। बौद्ध धर्म के गिरावट के विभिन्न कारण हैं:

- बौद्ध संघ में भ्रष्टाचार – समय के साथ, बौद्ध संघ भ्रष्ट हो गया। मूल्यवान उपहार प्राप्त करने से वे विलासिता और आनंद की ओर आकर्षित होने लगे। बुद्ध द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को आसानी से भुला दिया गया और इस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं और उनके उपदेशों का पतन शुरू हुआ।

- बौद्धों के बीच विभाजन – बौद्ध धर्म समय-समय पर विभाजनों का सामना करता रहा। विभिन्न उप-समूहों जैसे कि हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और सहजयान में विभाजन ने बौद्ध धर्म की मौलिकता को खो दिया। बौद्ध धर्म की सरलता खो गई और यह जटिल होता गया।

- संस्कृत भाषा का उपयोग – पाली, जो भारत के अधिकांश लोगों की बोली जाने वाली भाषा थी, बौद्ध धर्म के संदेश के प्रसार का माध्यम थी। लेकिन चौथे बौद्ध परिषद में कणिष्क के शासन के दौरान संस्कृत ने इनका स्थान ले लिया। संस्कृत कुछ बौद्धिक लोगों की भाषा थी, जिसे आम जनता द्वारा मुश्किल से समझा जाता था और इस प्रकार यह बौद्ध धर्म के पतन के कई कारणों में से एक बन गया।

- बुद्ध की पूजा – महायान बौद्धों द्वारा बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत की गई। उन्होंने बुद्ध की मूर्ति की पूजा करना शुरू किया। यह पूजा का तरीका बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लंघन था, जो ब्राह्मणीय पूजा की जटिल रीतियों और अनुष्ठानों का विरोध करते थे। यह विरोधाभास लोगों को यह विश्वास दिलाने लगा कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की ओर बढ़ रहा है।

- बौद्धों का उत्पीड़न – समय के साथ, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। कुछ ब्राह्मण शासकों, जैसे पुष्यमित्र शुंग, हूण राजा मिहिराकुल (शिव के उपासक) और गौड़ के शैवित शशांक ने बड़े पैमाने पर बौद्धों का उत्पीड़न किया। monasteries को उदार दान धीरे-धीरे कम होने लगे। इसके अलावा, कुछ अमीर monasteries विशेष रूप से तुर्की और अन्य आक्रमणकारियों द्वारा लक्षित किए गए।

- मुस्लिम आक्रमण – भारत में मुस्लिम आक्रमण ने लगभग बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया। उनके आक्रमण नियमित हो गए, और बार-बार के आक्रमणों ने बौद्ध भिक्षुओं को नेपाल और तिब्बत में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में, बौद्ध धर्म भारत में, अपने जन्मभूमि में, समाप्त हो गया।

बौद्ध धर्म का भारतीय संस्कृति में योगदान

बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के विकास में एक अद्वितीय योगदान दिया है:

- अहिंसा का सिद्धांत इसका प्रमुख योगदान था। बाद में, यह हमारे देश के प्रिय मूल्यों में से एक बन गया।

- इसका भारतीय कला और वास्तुकला में योगदान उल्लेखनीय था। सांची, भरहुत और गया के स्तूप अद्भुत वास्तुकला के उदाहरण हैं।

- इसने टैक्सिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे आवासीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया।

- पाली और अन्य स्थानीय भाषाओं का विकास बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से हुआ।

- इसने भारतीय संस्कृति के अन्य हिस्सों में फैलने को भी बढ़ावा दिया।

बौद्ध धर्म: एक सौम्य कूटनीति का तरीका

- भारत में बौद्ध धर्म को एक सौम्य शक्ति के रूप में परिभाषित करना पारंपरिक अर्थ से भिन्न है। भारत सांस्कृतिक विकास के साझा दृष्टिकोण की बात करता है, न कि संस्कृति के निर्यात की।

- शांति, समायोजन, समावेशिता, और करुणा के मूल्य जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रभाव को दर्शाते हैं।

- बौद्ध धर्म के आदर्श कई एशियाई देशों के राजनीतिक और आर्थिक संदर्भों के साथ जुड़े रहते हैं, जहां विश्व की जनसंख्या का 22% निवास करती है।

- बौद्ध धर्म एशियाई भावनात्मक बंधन और संपर्क को और बढ़ा सकता है, क्योंकि यह उनके “राष्ट्रीयवादी” विचारों और क्रियाओं में निहित है।

- बौद्ध धर्म केवल एशिया तक सीमित नहीं है और इसने विश्व के अन्य हिस्सों में आध्यात्मिक जागरण उत्पन्न किया है और विभिन्न दार्शनिक परंपराओं को प्रभावित किया है।

- भारत के पास इस समय तीर्थ स्थलों, दलाई लामा की उपस्थिति, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, और सही इरादों के रूप में संसाधनों की प्रचुरता है।

आगे का रास्ता

- नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना के प्रभावी पुनर्जीवन और स्थापित विश्वविद्यालयों में बौद्ध अध्ययन को प्रोत्साहित करने से अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक सामान्य मंच पर लाने में मदद मिलेगी।

- बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो ‘अद्भुत भारत’ अभियान की याद दिलाता है, ताकि भारत के इस विश्वास के साथ संबंध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया जा सके।

- सरकार के सामने प्रभावी कार्यान्वयन की एक महत्वपूर्ण चुनौती है। बौद्ध कूटनीति चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने, एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शक्ति की महत्वाकांक्षाओं के रास्ते में मदद करेगी।

जैन धर्म का उद्भव

- जैन धर्म एक बहुत प्राचीन धर्म है। कुछ परंपराओं के अनुसार, यह वैदिक धर्म के समान पुराना है।

- जैन परंपरा में महान शिक्षकों या तीर्थंकरों की एक श्रृंखला है।

- 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें से अंतिम थे वर्धमान महावीर।

- पहले तीर्थंकर को ऋषभनाथ या ऋषभदेव माना जाता है।

- 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो वाराणसी में जन्मे थे। वह 8वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जीवित रहे होंगे।

- सभी तीर्थंकर क्षत्रिय जाति के थे।

जैन धर्म के संस्थापक – वर्धमान महावीर (539-467 ई. पू.)

- उन्हें अंतिम तीर्थंकर माना जाता है।

- वह वैशाली के निकट कुंडग्राम में जन्मे।

- उनके माता-पिता क्षत्रिय थे। पिता – सिद्धार्थ (ज्ञानत्रिक कबीले के प्रमुख); माता – त्रिशला (लिच्छवी प्रमुख चेतक की बहन)। (चेतक की बेटी ने हर्यंका के राजा बिम्बिसार से विवाह किया)।

- वह यशोदा से विवाहित थे और उनकी एक बेटी अनोज्जा या प्रियदर्शना थी।

- 30 वर्ष की उम्र में, वर्धमान ने अपने घर का त्याग किया और एक भिक्षु बन गए।

- उन्होंने आत्म-नियंत्रण का पालन भी किया।

- 13 वर्षों के तप के बाद, उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान उन्हें जिम्भिका ग्राम के गांव में एक साल के पेड़ के नीचे 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ। इसे कैवल्य कहा जाता है।

- इसके बाद, उन्हें महावीर, जिन, जितेंद्रिय (जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है), निग्रंथ (सभी बंधनों से मुक्त) और केवलिन के नाम से जाना गया।

- उन्होंने 30 वर्षों तक अपने उपदेश दिए और 72 वर्ष की आयु में पावा (राजगृह के निकट) में निधन हो गया।

जैन धर्म के उदय के कारण

- वेदिक धर्म अत्यधिक अनुष्ठानिक हो गया था। जैन धर्म पाली और प्राकृत में सिखाया गया, जिससे यह संस्कृत की तुलना में आम आदमी के लिए अधिक सुलभ हो गया। यह सभी जातियों के लोगों के लिए उपलब्ध था। वर्ण व्यवस्था कठोर हो गई थी और निम्न जातियों के लोगों का जीवन miserable था। जैन धर्म ने उन्हें एक सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। महावीर की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद, गंगा घाटी में एक बड़ी famine ने चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु (अखंड जैन संघ के अंतिम आचार्य) को कर्नाटक में प्रवासित होने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद जैन धर्म दक्षिण भारत में फैल गया।

जैन धर्म की शिक्षाएं

- महावीर ने वेदिक सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं किया। उनके अनुसार, ब्रह्मांड कारण और प्रभाव के प्राकृतिक घटना का उत्पाद है।

- उन्होंने कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास किया। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं।

- उन्होंने तपस्विता और अहिंसा के जीवन का समर्थन किया।

- उन्होंने समानता पर जोर दिया लेकिन बौद्ध धर्म की तरह जाति व्यवस्था को अस्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मनुष्य अपने कार्यों के अनुसार 'अच्छा' या 'बुरा' हो सकता है, न कि जन्म के अनुसार।

- तपस्विता को एक बड़ी सीमा तक ले जाया गया। भूख, निर्वस्त्रता, और आत्म-श्रमण का विस्तार किया गया।

- दुनिया के दो तत्व: जीव (सचेत) और आत्मा (अचेत): (1) सही विश्वास (2) सही ज्ञान (3) सही आचार (पाँच प्रतिज्ञाओं का पालन) (i) अहिंसा (नॉन-वायोलेंस) (ii) सत्य (सत्य) (iii) अस्तेय (चोरी न करना) (iv) परिग्रह (संपत्ति का अधिग्रहण न करना) (v) ब्रह्मचर्य (विराम)

जैन धर्म में विभाजन

जब भद्रबाहु दक्षिण भारत के लिए निकले, तब स्थूलबाहु अपने अनुयायियों के साथ उत्तर में बने रहे। स्थूलबाहु ने आचार संहिता को बदल दिया और कहा कि सफेद कपड़े पहने जा सकते हैं। इस प्रकार, जैन धर्म को दो संप्रदायों में विभाजित किया गया: (1) श्वेतांबर: सफेद वस्त्रधारी; उत्तरवासी (2) दिगंबर: आकाश वस्त्रधारी (नग्न); दक्षिणवासी

जैन धर्म – जैन परिषदें

(i) पहली परिषद

- यह परिषद 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई।

- इसकी अध्यक्षता स्थूलबाहु ने की।

(ii) दूसरी परिषद

- यह परिषद 512 CE में वल्लभी (गुजरात) में आयोजित की गई।

- इसकी अध्यक्षता देवर्धिगणि ने की। यहाँ 12 अंग संकलित किए गए।

जैन धर्म के शाही संरक्षक

(i) दक्षिण भारत

- कदंब वंश

- गंगा वंश

- अमोघवर्ष

- कुमारपाल (चालुक्य वंश)

(ii) उत्तर भारत

- बिम्बिसार

- अजातशत्रु

- चंद्रगुप्त मौर्य

- बिंदुसार

- हर्षवर्धन

- अमा बिंदुसार

- खारवेला

बौद्ध धर्म के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए, आप नीचे दिए गए परीक्षणों का प्रयास कर सकते हैं:

- परीक्षा: बौद्ध धर्म और जैन धर्म

- नितिन सिंहानिया परीक्षण: बौद्ध धर्म और जैन धर्म - 1

- नितिन सिंहानिया परीक्षण: बौद्ध धर्म और जैन धर्म - 2

- नितिन सिंहानिया परीक्षण: बौद्ध धर्म और जैन धर्म - 3

|

464 docs|420 tests

|