भक्ति आंदोलन - 15वीं और 16वीं शताब्दी में धार्मिक आंदोलनों। | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

भक्ति आंदोलन का परिचय

भक्ति आंदोलन मध्यकालीन काल में एक धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसने लोगों को सीधे भगवान की पूजा करने का सिखाया, बिना किसी पुरोहित के मध्यस्थता की आवश्यकता के। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज को सुधारना था, भक्त (भक्त) और भगवान (भगवान) के बीच जाति, धर्म और लिंग की बाधाओं को तोड़ना। 'भक्ति' संस्कृत शब्द "भज" से लिया गया है, जिसका अर्थ है सेवा करना। 'भक्ति' का अर्थ मूलतः स्नेह, सम्मान, विश्वास, प्रेम, समर्पण, पूजा और धार्मिक भक्ति है। भक्ति आंदोलन का मुख्य विचार यह है कि जब कोई भगवान से प्रेम करता है और उसकी पूजा करता है, तो उसे सभी भिन्नताओं और सीमाओं को भुला देना चाहिए।

भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत

- भगवान एक हैं, लेकिन वह कई रूप धारण कर सकते हैं।

- भगवान की भक्ति करना धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों और तीर्थयात्राओं पर जाने से बेहतर है।

- मानवता की सेवा करना भगवान की पूजा करना है।

- सभी मनुष्य समान हैं, और सभी जातिगत भेदभाव अर्थहीन हैं।

- अंधविश्वासी प्रथाओं को छोड़ देना चाहिए।

भक्ति संत कई स्थानों पर गए, स्थानीय भाषाओं में कविताएँ लिखी, और कई लोगों को अपने साथ जोड़ा।

भक्ति शब्द सबसे पहले वेदों में प्रकट हुआ और इसे व्यास द्वारा भगवद-गीता में व्यापक रूप से उपयोग किया गया। हालांकि, भक्ति आंदोलन एक सांस्कृतिक घटना के रूप में 6वीं सदी ईस्वी में शुरू हुआ। भक्ति आंदोलन 6वीं से 10वीं सदी ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में अल्वार्स और नयनार्स की रचनाओं के माध्यम से उभरा। यह बाद में पूरे भारत में, विशेष रूप से उत्तर और पूर्व भारत में, भागवत-पुराण और भगवद गीता जैसे ग्रंथों के माध्यम से फैल गया। यह आंदोलन 14वीं से 17वीं सदी ईस्वी के बीच अपने चरम पर पहुंचा।

यह अध्याय दक्षिण और पूर्व भारत के भक्ति संतों पर केंद्रित है। अगला अध्याय उत्तर भारत में धार्मिक प्रगति पर चर्चा करेगा।

भक्ति आंदोलन के कारण

- धार्मिक कारक – लगभग 1000 ईस्वी के आस-पास, धर्म अत्यधिक रूढ़िवादी और अंधविश्वास से भरा हुआ हो गया, जिसमें कई देवताओं और विरोधाभासी विश्वासों की भरमार थी। भक्ति आंदोलन ने प्रेम पर आधारित धर्म का एक सरल और तार्किक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

- सामाजिक कारक – भारतीय समाज कई समस्याओं का सामना कर रहा था जैसे जाति व्यवस्था, अछूत, महिलाओं का शोषण, टोना-टोटका, और बलिदान। प्रारंभ में, अछूतों और महिलाओं को धार्मिक प्रथाओं में बलिदान करने की अनुमति नहीं थी। हालांकि, भक्ति आंदोलन ने सभी का स्वागत किया।

- राजनीतिक कारक – तुर्की विजय से पहले, वैकल्पिक विश्वासों को फलने-फूलने का अवसर नहीं मिला क्योंकि समाज पर राजपूत-ब्राह्मण का नियंत्रण था। इस्लामी शासकों के आगमन ने मंदिरों की संपत्ति और ब्राह्मणों के लिए राज्य समर्थन को समाप्त कर दिया। इससे ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जाति व्यवस्थाओं के खिलाफ विरोध को बढ़ावा मिला।

- आर्थिक कारक – सामंतवाद का उदय अन्यायपूर्ण करों और बंदूक श्रम पर आधारित कठोर राजस्व प्रणालियों को लेकर आया। भक्ति आंदोलन ने सामंतवादी उत्पीड़न के खिलाफ सामान्य लोगों के लिए खड़ा हुआ।

- सूफीवाद का प्रभाव – भक्ति और सूफीवाद में समान अवधारणाएँ थीं और यह अपने धर्मों में रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ विद्रोह के रूप में उभरे।

- कठिन समय में सांत्वना – कुछ शासकों के अधीन तीव्र उथल-पुथल के दौरान, मंदिरों के लूटे जाने और शहरों के ध्वस्त होने की घटनाएँ केवल विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ही नहीं बल्कि स्थानीय शासकों द्वारा भी हुईं। भक्ति ने हिंसक समाज में दुखी व्यक्तियों को सांत्वना प्रदान की।

दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन

- भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई।

- तमिलनाडु में, भक्ति संतों के दो समूह विकसित हुए - अल्वार (विष्णु के भक्त) और नयनार (शिव के भक्त)।

- अल्वार और नयनार तमिलनाडु के कवियों-संतों थे, जिन्होंने 5वीं से 10वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नयनार और अल्वार की विशेषताएँ

- उन्होंने बौद्धों और जैनों की कड़ी आलोचना की।

- उन्होंने सभी सामाजिक वर्गों के लोगों का स्वागत किया, यहां तक कि उन्हें अछूत माना गया जैसे पुलैयार और पनार।

- वे संगम साहित्य से प्रेम और वीरता के विचारों से प्रेरित थे।

- उन्होंने शिव (नयनार) या विष्णु (अल्वार) की भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने के तरीके के रूप में प्रचारित किया।

- वे मंदिर पूजा के साथ निकटता से जुड़े थे, अक्सर पांड्य और चोल मंदिरों का दौरा करते थे।

- उन्होंने स्थानीय समुदायों में पूजे जाने वाले देवताओं की प्रशंसा में कविताएँ लिखी।

- इसके अतिरिक्त, उन्होंने अल्वार और नयनार के जीवनियों को भी लिखा।

- उनमें से महिलाओं के संत भी उभरे। विशेष रूप से, अंडल एकमात्र महिला अल्वार थीं, जबकि कारैक्कल अम्मैयार, मंगयर्क्करासियार, और इसैग्नानियार महिला नयनार थीं।

दक्षिण में भक्ति साहित्य का विकास:

अल्वार संतों द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें:

- नालारिया दिव्य प्रबंधम (चार हजार दिव्य स्तोत्र) - 12 अल्वार संतों की कविताओं का संकलन, जिसे नाथामुनी ने 9वीं और 10वीं सदी के बीच एकत्रित किया। इसमें नारायण (विष्णु) और उनके विभिन्न रूपों की प्रशंसा की गई है। इसे अल्वार संतों द्वारा पाँचवाँ वेद माना जाता है।

- तिरुवायमोली (पवित्र मुख के शब्द) - 9वीं सदी में नम्मल्वार द्वारा रचित 1102 छंदों की तमिल कविता। यह दिव्य प्रबंधम का हिस्सा है। नम्मल्वार अपने आप को गोपी के रूप में देखते हैं जो कृष्ण की खोज में हैं।

नयनार संतों द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तकें:

थिरुमुरै (पवित्र विभाजन): यह विभिन्न तमिल कवियों द्वारा शिव की स्तुति में लिखित भजनों का बारह-खंडों का संग्रह है। इसे शैववादियों द्वारा 5वां वेद माना जाता है।

- देवराम: थिरुमुरै के पहले सात खंड। इसे नंबियंदर नांबी द्वारा संकलित किया गया। इसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी के तमिल कवियों: संबंदर, अप्पर, और सुंदरर के कार्य शामिल हैं।

- पेरिया पुराणम: थिरुमुरै का एक भाग जिसमें 63 नयनार संतों के जीवन के विवरण शामिल हैं। इसे सेक्किज़ार द्वारा संकलित किया गया।

वेदांत का विकास

- वेदांत दर्शन हिंदू धर्म के छह मुख्य विश्वास प्रणालियों में से एक है। अन्य भारतीय दर्शन हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, और मीमांसा। 'वेदांत' का अर्थ 'वेद' और 'अंत' से है, जिसका मतलब है वेदों का अंतिम भाग। वेदांतीक विद्यालयों का ध्यान ज्ञान, योग, और भगवान की भक्ति पर केंद्रित है।

वेदांतिक भक्ति विद्यालय:

शंकराचार्य (8वीं शताब्दी CE):

- वे भगवान शिव के भक्त थे और अद्वैता (अद्वितीयता) के दर्शन का प्रचार किया। उनके मुख्य विश्वासों में यह विचार शामिल था कि अंतिम वास्तविकता व्यक्तिगत आत्मा (आत्मा) और सर्वोच्च भगवान (ब्रह्म) की एकता है। उन्होंने सिखाया कि ब्रह्म निरगुण है, जिसका अर्थ है निराकार और गुणों से रहित, और जिसे हम अनुभव करते हैं, वह एक भ्रांति है, जिसे माया कहा जाता है। ब्रह्म की सच्ची प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए, worldly attachments का त्याग करना और ज्ञान के मार्ग (ज्ञान योग) का पालन करना आवश्यक है।

रामानुजाचार्य (1017-1137 CE):

भगवान विष्णु के एक भक्त, उन्होंने भक्तिमार्ग की स्थापना की, जो भारत में भक्ति का एक नया धारा है, और उन्होंने गीता भाष्य लिखा। उन्होंने समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। उनकी दर्शन, विशिष्ट अद्वैत (Qualified Non-dualism), सिखाती है कि एक योग्य एकता है जहाँ आत्मा, सर्वोच्च भगवान के साथ एक होने पर भी अलग रहती है।

माधवाचार्य (1238-1317 ई.):

उन्होंने द्वैत (Dualism) के दर्शन को आगे बढ़ाया, जो asserts करता है कि जबकि एक भक्त भगवान तक पहुँच सकता है, भक्त (Bhakta) और भगवान (Bhagwan) अलग हैं और कभी भी पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो सकते। उन्होंने यह भी सिखाया कि दुनिया वास्तविक है और कोई भ्रांति नहीं है। उनके तत्ववाद (Tattvavada) का विचार दो श्रेणियों में वास्तविकता को विभाजित करता है:

- स्वतंत्र तत्त्व (Svatantra Tattva): जहाँ भगवान ब्रह्मांड का कारण है और एकमात्र स्वतंत्र वास्तविकता है।

- अस्वतंत्र तत्त्व (Asvatantra Tattva): जिसमें जीव (individual souls) और जड़ (matter) शामिल हैं।

वल्लभाचार्य (1479-1531 ई.):

वाराणसी में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार से संबंधित, उन्होंने शुद्ध अद्वैत (Pure Non-dualism) के दर्शन को बढ़ावा दिया। भगवान स्वयं ब्रह्मांड हैं, आकार में परमाणु लेकिन बुद्धि की स्वाभाविकता के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त हैं। उन्होंने सिखाया कि मायावी अवास्तविक नहीं है। सब कुछ कृष्ण की लीला (divine play) है। वल्लभ ने पुष्टिमार्ग (Path of Grace) की स्थापना की, तपस्विता और मोनास्टिक जीवन को अस्वीकार करते हुए। उन्होंने विश्वास किया कि आत्मा एक उपभोक्ता और एक कर्ता दोनों है।

निम्बार्क (11वीं सदी ई.):

उन्होंने द्वैत अद्वैत (Dualistic Monism) के दर्शन का प्रस्ताव रखा, जिसमें तीन श्रेणियाँ शामिल हैं: ईश्वर (Ishwar), चित्त (Chit), और अचेत (Achit)। जबकि रामानुज ने भिन्नता के मुकाबले एकता पर जोर दिया, निम्बार्क ने एकता और भिन्नता दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण माना।

चैतन्य महाप्रभु (1486-1534 ई.):

उन्होंने अचिन्त्य भेदाभेद (अविनाशी एकता और भिन्नता) की दर्शनशास्त्र को प्रस्तुत किया, जो कहता है कि भगवान अपनी सृष्टि के साथ एक और भिन्न दोनों हैं। उन्होंने गौडिया वैष्णववाद की स्थापना की और शिक्षाष्टक की रचना की, जो आठ भक्ति प्रार्थनाओं की श्रृंखला है। उनके अनुयायी उन्हें राधा और कृष्ण का संयुक्त अवतार मानते हैं। उन्होंने हरे कृष्ण महा-मंत्र का जप करने को भी लोकप्रिय बनाया।

कर्नाटका में भक्ति आंदोलन

वीरशैववाद और लिंगायतवाद

- यह तमिल भक्ति आंदोलन के जवाब में उभरा।

- इसका लक्ष्य हिंदू समाज में सुधार करना था, जैसे कि महिलाओं का दुर्व्यवहार और उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण।

- वीरशैववाद, जो भगवान शिव की पूजा पर केंद्रित एक शाखा है, 12वीं शताब्दी CE के आसपास बसवन्ना के आगमन के साथ ध्यान आकर्षित करने लगा।

लिंगायतवाद की उत्पत्ति:

- बसवन्ना ने वीरशैववाद की शिक्षाएं प्रस्तुत की, जो शैववाद और अन्य धर्मों से अलग एक विशिष्ट विश्वास प्रणाली है।

- उनके युग के बाद, वीरशैववाद को लिंगायतवाद के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि उनकी केंद्रीय प्रथा इष्टलिंग या लिंग (शिव का प्रतीक जो शरीर पर धारण किया जाता है) से संबंधित थी।

- 12वीं शताब्दी से, वीरशैववाद के अनुयायियों को लिंगायत कहा जाने लगा क्योंकि उनके लिंग पहनने की परंपरा थी।

लिंगायतवाद की आवश्यक विशेषताएँ:

- इसने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां सभी को समान माना जाता था।

- इसने विषाक्तता के खिलाफ विश्वास को बढ़ावा दिया।

- कई देवताओं और देवियों की पूजा को अस्वीकार करते हुए, यह अनुष्ठानिक प्रथाओं के खिलाफ है।

- षट्थल अष्टवारणास (ज्ञान की ओर ले जाने वाले छह चरण) और पंचाचारas (भक्तों के लिए पांच आचार संहिता)।

- लिंगायतवाद का कोर ट्रियो बसवन्ना (संस्थापक), अक्का महादेवी (प्रमुख महिला कवि), और अल्लमा प्रभु (12वीं शताब्दी के रहस्यवादी-संत और कवि) शामिल हैं।

- वचन साहित्य लिंगायती साहित्य का निर्माण करता है। यह 11वीं और 12वीं शताब्दी में शरण आंदोलन के हिस्से के रूप में विकसित कन्नड़ रचनाओं में है।

- वचन सरल छंद रचनाएँ हैं जो आसानी से याद की जा सकें।

- वचन लिखने वालों को वचनकार कहा जाता है।

- शरण आंदोलन ने समाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए भगवान की प्राप्ति पर जोर दिया।

- इस आंदोलन में 200 से अधिक व्यक्तियों ने वचन (कविताएँ) लिखीं।

- वचन कवि विभिन्न पृष्ठभूमियों से थे: नाविक, नाई, दर्जी, मछुआरे, लकड़हारे, शिकारी, आदि।

- मदरा चेनैया, 11वीं शताब्दी के एक cobbler-saint जो पश्चिमी चालुक्य काल के दौरान थे, को 'वचन कविता के पिता' के रूप में सम्मानित किया गया।

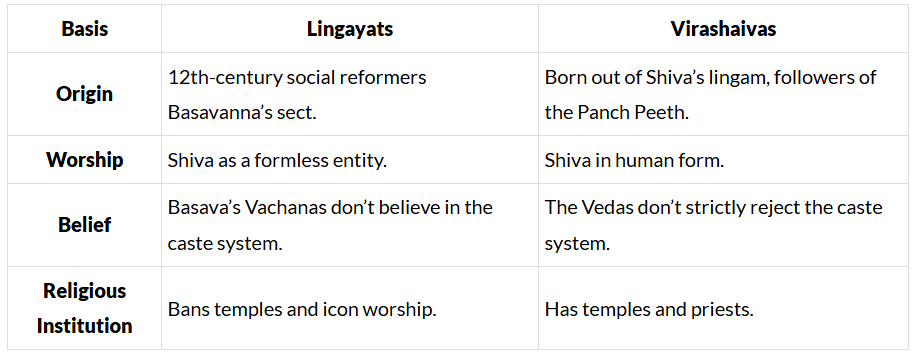

लिंगायतों और वीरशैवों के बीच अंतर

लिंगायतवाद का त्रैतीयक

- बसवन्ना ने अपने वचन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलायी। उन्होंने एक नया संस्थान स्थापित किया जिसे अनुभव मंडप (या "आध्यात्मिक अनुभव का हॉल") कहा जाता है, जहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग सांसारिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर खुलकर चर्चा कर सकते थे।

- बसवन्ना ने जाति भेद, ज्योतिष, मंदिर निर्माण और तंत्र-मंत्र जैसे विभिन्न सामाजिक रिवाजों की निंदा करते हुए भाषण दिए।

- 12वीं सदी के रहस्यवादी-संत और वचन के प्रवर्तक।

- उन्होंने आत्मा और शिव के एकात्मक चेतना का प्रचार किया।

अक्का महादेवी (1130–1160)

- अक्का (बड़ी बहन) को अन्य लिंगायत संतों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो "अनुभव मंडप" में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

- उन्होंने 430 वचन कविताएँ और दो संक्षिप्त रचनाएँ, मंत्रोद्गोपीय लिखीं।

नाथपंथी, सिद्ध और योगी

नाथपंथी, सिद्ध और योगी मध्यकालीन अवधि में उत्पन्न धार्मिक आंदोलनों का हिस्सा थे। उन्होंने पारंपरिक धर्मों की रीतियों, परंपराओं और सामाजिक संरचना की आलोचना के लिए स्पष्ट और तार्किक तर्कों का उपयोग किया।

नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की मान्यताएँ

- उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना की।

- उन्होंने संसार का त्याग करने को बढ़ावा दिया।

- ये समूह विशेष रूप से "निचली" जातियों में लोकप्रिय हो गए।

- नाथ हिंदू धर्म में एक विशेष समूह है जो भारत और नेपाल में पाया जाता है।

- उन्होंने शैविज्म, बौद्ध धर्म और योग के विचारों को मिलाया।

- नाथों के अनुयायी को नाथ कहा जाता है।

- नाथ वे भक्त हैं जो शिव को अपना मुख्य देवता मानते हैं और उनके अन्य आध्यात्मिक नेता भी होते हैं।

- 10वीं सदी के संत और योगी मत्स्येंद्रनाथ ने नाथ परंपरा की शुरुआत की।

- उनका एक शिष्य गोरखनाथ ने नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया और विकसित किया।

- नाथ परंपरा का प्रभाव बंगाल और असम में भी पड़ा।

- उन्होंने यह सोचा कि निर्गुण ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करना और इसके साथ एकता को समझना मोक्ष की ओर ले जाता है।

- योग सूत्र जो कि पतंजलि द्वारा संकलित किए गए माने जाते हैं, लगभग 5वीं सदी CE में लिखे गए थे।

- हालांकि, योग एक ध्यानात्मक प्रथा के रूप में प्राचीन वैदिक काल से किया जा रहा है।

- योगियों ने ध्यान और श्वास तकनीकों का उपयोग करके मानसिक और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए योगासनों जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया।

- सिद्ध का अर्थ है उपलब्धियाँ।

- सिद्धार वे पवित्र व्यक्ति हैं जिन्होंने चिकित्सा में सफलता हासिल की।

- अठारह सिद्धारों ने सिद्ध चिकित्सा प्रणाली को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई।

- यह ज्ञान शिक्षक-छात्र संबंध के माध्यम से प्रेषित किया गया।

महाराष्ट्र के संत

महाराष्ट्र के संत

13वीं और 14वीं शताब्दी के बीच, महाराष्ट्र के संतों ने सरल मराठी में कविताएँ लिखीं, जो अपने उपदेशों से लोगों को प्रेरित करते थे। पांडहरपुर में श्री विठोबा-रुक्मिणी मंदिर इन संतों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जहाँ उन्होंने यह विश्वास साझा किया कि एक व्यक्तिगत भगवान हर व्यक्ति के हृदय में निवास करता है।

ज्ञानेश्वर/जनेश्वर/ज्ञानदेव (1275–1296):

- वह नाथ परंपरा का हिस्सा थे, जो शिव को पहला गुरु मानती है।

- उनका मराठी साहित्य में योगदान ज्ञानेश्वरी, गीता की टिप्पणी, और अमृतानुभव शामिल हैं।

नामदेव (1270-1350):

- वर्तमान वारकरी पंथ के सदस्य, उनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं।

- उन्होंने विवाह और परिवार जीवन के महत्व पर जोर दिया, यह सिखाते हुए कि ये मोक्ष (आत्म-साक्षात्कार) प्राप्त करने के प्राथमिक साधन हैं।

सक्कुबाई:

- भगवान विठोबा की भक्त, वह एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थीं और अपने ससुराल वालों द्वारा दुर्व्यवहार का सामना किया।

एकनाथ (1533-1599):

- ज्ञानेश्वर और नामदेव जैसे प्रमुख मराठी संतों के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, वह भी वारकरी पंथ के सदस्य थे।

- उनकी रचनाओं में एकनाथी भागवत, भावार्थ रामायण, और रुक्मिणी स्वयंवर शामिल हैं।

संत तुकाराम (17वीं शताब्दी):

संत तुकाराम

- वह वारकरी पंथ से संबंधित थे, विठोबा की पूजा करते थे और जीवन के लिए एक कर्तव्य-आधारित दृष्टिकोण का समर्थन करते थे।

- उन्होंने अनुष्ठानवाद, धार्मिकता के बाहरी प्रदर्शन, और सामाजिक भेदभाव को अस्वीकार किया, यह बताते हुए कि भक्ति दूसरों के दुखों में साझेदारी करने के बारे में है।

- उन्होंने त्याग या संन्यासी जीवन के विचार को भी अस्वीकार किया।

चोकमेल का परिवार (वारकरी पंथ से संबंधित)

चोखामेला (14वीं सदी)

- वह महार जाति के सदस्य थे और अपने भक्ति कविता, अभंग के लिए जाने जाते हैं, जो भगवान विठोबा की प्रशंसा में गाई जाती है।

- उनकी एक प्रमुख रचना है "अबीर गुलाल उधलित रंग।"

सोयराबाई (चोखामेला की पत्नी)

- उन्होंने अपनी स्वयं की खाली छंद और अभंग रचनाएँ कीं।

- अपने लेखन में, उन्होंने अछूतों के प्रति ईश्वर की अनदेखी और उनके जीवन की दयनीयता के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त की।

- वह अक्सर अपने आप को "चोखा की महारी" कहकर संबोधित करती थीं, जिससे वह चोखामेला की पत्नी के रूप में अपनी पहचान को उजागर करती थीं।

निर्मला

- चोखामेला की छोटी बहन निर्मला ने ऐसे अभंग लिखे जो जाति व्यवस्था के कारण उन्होंने जो अन्याय और असमानताएँ झेली, उन पर प्रकाश डालते हैं।

निष्कर्ष

भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई और यह अंततः भारत के सभी हिस्सों में फैल गया। निम्नलिखित लेख भारत के धार्मिक इतिहास में विभिन्न प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है।

|

464 docs|420 tests

|