भारत में पर्यावरण जागरूकता | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय

- पर्यावरणीय जागरूकता का तात्पर्य प्राकृतिक दुनिया को समझने और ऐसे विकल्प बनाने से है जो या तो इसकी मदद करते हैं या इसे नुकसान पहुँचाते हैं।

- पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना इस ग्रह का देखभालकर्ता बनने का एक सरल तरीका है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है।

- लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि पृथ्वी को जीवित रहने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है।

- शब्द पर्यावरणवाद उस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि मनुष्यों का यह कर्तव्य है कि वे प्रकृति का सम्मान करें, उसकी रक्षा करें और मानव गतिविधियों द्वारा होने वाले नुकसान से उसे सुरक्षित रखें।

- एक बड़े पैमाने पर, पर्यावरणवाद मानव क्रियाओं के गंभीर परिणामों का सामना करने और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे प्रभावी दृष्टिकोणों में से एक है।

- वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए, यह जानना सहायक है कि कुछ प्रमुख मुद्दे कौन से हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं। इनमें शामिल हैं:

- तेल की खुदाई: समाज का जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता एक प्रमुख समस्या है। तेल रिसाव और समुद्र के तट पर खुदाई समुद्री जीवन को नुकसान पहुँचाती है, पृथ्वी को प्रदूषित करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाने में योगदान करती है, जो वैश्विक तापमान वृद्धि और महासागरीय अम्लीकरण का कारण बनती है।

- वनों की कटाई: मानव उपयोग के लिए पेड़ों को काटना वन्यजीवों के विलुप्त होने का कारण बनता है। जैसे-जैसे जंगल साफ होते हैं, कई जानवर अपने घर खो देते हैं, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावनाएँ काफी कम हो जाती हैं।

- प्लास्टिक उत्पादों का उत्पादन: प्लास्टिक उत्पादों से बहुत सारा अपशिष्ट उत्पन्न होता है। हर मिनट 1 मिलियन से अधिक प्लास्टिक की बोतलें बेची जाती हैं, और उनमें से 91% रिसाइकिल नहीं होती, जिससे हर साल 8 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक महासागर में चला जाता है। इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक का उत्पादन वायु और जल प्रदूषण को बढ़ाता है क्योंकि इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है।

पर्यावरणीय जागरूकता का महत्व

- ग्रीनहाउस गैसों का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद एक तिहाई से अधिक बढ़ गया है। जैसे-जैसे ग्रीनहाउस गैसें बढ़ती हैं, वैश्विक तापमान भी बढ़ता है, जिससे विभिन्न गंभीर प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- ग्लेशियर्स का पिघलना और गंभीर सूखा, जो अधिक जल संकट और जंगली आग की संभावना को बढ़ाता है।

- समुद्र स्तर का बढ़ना जो तटीय बाढ़ का कारण बनता है, विशेष रूप से फ्लोरिडा और मेक्सिको की खाड़ी जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करता है।

- जंगलों, खेतों, और शहरों में अधिक कीट, गर्मी की लहरें, और भारी बारिश, जो कृषि और मत्स्य पालन को नुकसान या नष्ट कर सकते हैं।

- कोरल रीफ का बढ़ता विनाश, जो पौधों और जानवरों के नुकसान में योगदान देता है, जिससे विलुप्ति होती है।

- अधिक एलर्जी, अस्थमा, और संक्रामक रोगों की दरें, जो रैगवीड से अधिक पराग, बढ़ती वायु प्रदूषण, और रोगाणुओं और मच्छरों के पनपने के बेहतर हालातों के कारण होती हैं।

- पर्यावरणीय जागरूकता और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए सक्रिय कदमों के बिना, सभी लोग खराब वायु गुणवत्ता में सांस लेंगे, जिससे लोगों के लिए और अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा होंगी।

वायु प्रदूषण की चुनौतियाँ

- वायु प्रदूषण भारत में सभी मौतों का 12.5% जिम्मेदार है और यह हर साल लगभग 100,000 बच्चों की जान लेता है जो पांच साल से छोटे हैं। यह मुद्दा जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के कारण एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

जल प्रदूषण की चुनौतियाँ

- भारत में 86% जल स्त्रोतों को \"निम्नतम प्रदूषित\" के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिससे वे पीने या घरेलू उपयोग के लिए अनुपयुक्त बन जाते हैं। गंगा नदी को दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी के रूप में पहचाना गया है, जबकि यमुना नदी 10वीं सबसे प्रदूषित नदी के रूप में स्थान रखती है।

- जलभंडारण का व्यापक उपयोग किया जाता है, जिसमें 94.5% से अधिक कृषि, सिंचाई, और अन्य प्रथाओं पर निर्भर करते हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियाँ

भारत के शहरी क्षेत्रों में वार्षिक रूप से 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जो कि गीज़ा के महान पिरामिड के वजन से दस गुना अधिक है।

- इस कचरे में से केवल 70% एकत्र किया जाता है, 20% का उपचार किया जाता है, और शेष आधा लैंडफिल में डंप कर दिया जाता है।

- पिछले एक दशक में, भारत में हानिकारक कचरा उत्पन्न करने वाले उद्योगों में 56% की वृद्धि हुई है, जैसे कि कीटनाशक और भारी धातुएं।

वनों की कटाई की चुनौतियाँ

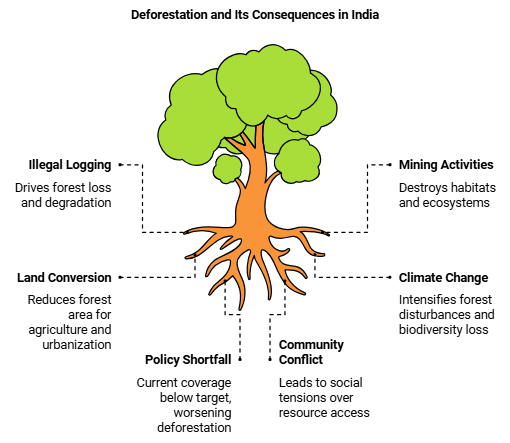

- भारतीय वनों को अवैध लकड़ी कटाई, खनन, और कृषि तथा शहरी विकास के लिए भूमि परिवर्तन जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है।

- ये गतिविधियाँ वन कटाई और भूमि का अवनयन कर रही हैं, जो पर्यावरण और उन समुदायों पर प्रभाव डालती हैं जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर हैं।

- वनों की कटाई के कारण जैव विविधता का नुकसान हो रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र और वन-निर्भर प्रजातियों से जुड़े सांस्कृतिक प्रथाओं को बाधित करता है।

- जलवायु परिवर्तन वन संबंधी बाधाओं को बढ़ाता है जैसे कीट प्रकोप, जंगली आग, और तूफान, जो वन उत्पादकता और प्रजातियों के वितरण को प्रभावित करते हैं।

- 2030 तक, भारत के 45-64% वनों को जलवायु परिवर्तन के परिणामों का सामना करना पड़ेगा।

- राष्ट्रीय वन नीति में 33% वन आवरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि वर्तमान में भारत में केवल 24.62% वन आवरण है, जो तेजी से घट रहा है।

- स्थानीय समुदायों और औद्योगिक हितों जैसे कि फार्मास्यूटिकल या लकड़ी उद्योगों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, जिससे वन संसाधनों की पहुंच को लेकर सामाजिक तनाव और हिंसा होती है।

विधायी उपाय और पर्यावरणीय पुनर्स्थापना प्रयास

भविष्य की प्रक्षिप्तियाँ

- 2030 तक, यह अनुमान है कि भारत में वार्षिक कचरा उत्पादन 165 मिलियन टन तक बढ़ जाएगा, जिससे वर्तमान कचरा प्रबंधन चुनौतियाँ और अधिक बढ़ जाएँगी।

सरकारी पहलकदमी

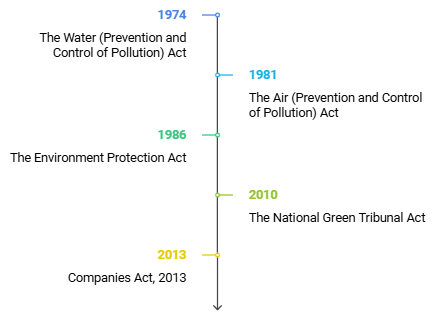

इन पर्यावरणीय मुद्दों की गंभीरता को पहचानते हुए, भारतीय सरकार ने पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की तत्काल आवश्यकता को संबोधित करने के लिए विभिन्न कानूनों को लागू किया है और समितियों की स्थापना की है।

पर्यावरणीय कानूनों का महत्व

- कंपनियाँ अधिनियम, 2013

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010

- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन विनियम, आदि।

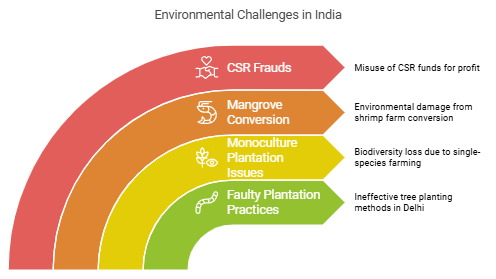

पर्यावरणीय सततता में चुनौतियाँ

- दिल्ली में दोषपूर्ण वृक्षारोपण अभियान

- 'मोनोकल्चर' वृक्षारोपण को बढ़ावा

- मैंग्रोव क्षेत्रों को झींगा फार्म में बदलने का संकट

- सीएसआर के अंतर्गत धोखाधड़ी और खामियाँ

कंपनियाँ अधिनियम, 2013 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कानूनों के बावजूद, पर्यावरणीय आदर्शों और व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है। यह विषमता विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरणीय गलतियों का कारण बनी है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता और ज्ञान की कमी है।

उदाहरण के लिए,

- दिल्ली में दोषपूर्ण वृक्षारोपण प्रथाएँ

दिल्ली में, वृक्षारोपण प्रयासों पर ₹137 मिलियन से अधिक खर्च किए गए, फिर भी वन पुनर्स्थापन प्रयास विफल रहे। विफलता का कारण अनुचित वृक्षारोपण तकनीक और उच्च-देखभाल वृक्ष प्रजातियों का चयन था। - मोनोकल्चर वृक्षारोपण की समस्याएँ

मोनोकल्चर, जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक ही प्रकार की फसल या वृक्ष की खेती को संदर्भित करता है, जैव विविधता और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करता है, और इसे 'जैविक मरुस्थल' का उपनाम मिला है। - झींगा फार्म में मैंग्रोव का रूपांतरण

मैंग्रोव क्षेत्रों को झींगा फार्म में बदलना, विशेष रूप से सुंदरबन और गोदावरी डेल्टा जैसे क्षेत्रों में, महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिणामों का कारण बना है। मैंग्रोव जंगलों की अम्लीय मिट्टी झींगा खेती के लिए अनुपयुक्त है, जिससे पारिस्थितिकीय नुकसान होता है। - कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) में धोखाधड़ी

भारत में कंपनियाँ अधिनियम, 2013 के तहत CSR को व्यवसाय प्रथाओं में सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को एकीकृत करने के लिए अनिवार्य किया गया था, लेकिन कुछ कंपनियों ने लाभ के लिए खामियों का लाभ उठाया, और परोपकारी पहलों के बहाने धन शोधन जैसी धोखाधड़ी गतिविधियों में संलग्न हुईं।

ये उदाहरण मौजूदा ज्ञान अंतराल को पाटने और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक पर्यावरणीय शिक्षा की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

पर्यावरण शिक्षा का महत्व

- पर्यावरण शिक्षा सामाजिक, पर्यावरणीय, और आर्थिक आयामों के बीच संतुलित समाधान खोजने और मुद्दों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

- शिक्षा पर्यावरणीय रूप से सतत समाजों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारत में पर्यावरण शिक्षा के कारण

- प्रकृति और संरक्षण: पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को समझकर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना।

- समुदाय के लिए: पर्यावरण पहलों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना और उन्हें सशक्त बनाना।

- सतत विकास: ऐसी प्रथाओं को बढ़ावा देना जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए समझौता न करें।

- अनुसंधान और परियोजना विकास: पर्यावरणीय समाधानों और नवाचार के लिए अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाना।

पर्यावरणीय जागरूकता कैसे बढ़ाएं

जबकि पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम वर्ष के सभी दिनों में इसकी देखभाल करने के तरीके को गहराई से समझें।

पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के कुछ तरीके हैं:

- कागज रहित होना: ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करना पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल है और यह बिलों और अनुस्मारकों के प्रिंटिंग के लिए आवश्यक कागज की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। इसलिए, जब भी संभव हो, कागज रहित बिलिंग का चयन करें।

- अपने बच्चों को शिक्षित करना: भविष्य के लिए पर्यावरण की रक्षा करने का एक प्रमुख तरीका घर से शुरू होता है। अपने बच्चों को तीन R’s - कम करना, पुन: उपयोग करना, और पुनर्चक्रण - सिखाएं और पृथ्वी को स्वच्छ रखने के महत्व पर जोर दें। जब बच्चे इन आदतों को जल्दी सीखते और अभ्यास करते हैं, तो वे भविष्य में ग्रह के स्वास्थ्य में अधिक योगदान देने की संभावना रखते हैं।

- पर्यावरणीय कारण में योगदान करना: अपने समय या पैसे का कुछ हिस्सा एक ऐसे कारण पर खर्च करना जो एक हरित दुनिया का समर्थन करता है, न केवल ग्रह को लाभ पहुंचाता है, बल्कि आपको अपने योगदान से संतोष भी देता है।

- हरे रणनीतियों को लागू करना: हमारे ग्रह को जीवित रखने का एक सबसे अच्छा तरीका अधिक पुन: प्रयोज्य वस्तुओं का उपयोग करना और पुनर्चक्रण शुरू करना है। प्लास्टिक पानी की बोतलों का उपयोग कम करने से आपका कार्बन फुटप्रिंट काफी कम हो जाता है। चूंकि प्लास्टिक की बोतलें लैंडफिल में विघटन में सैकड़ों साल ले सकती हैं, एल्युमिनियम या कांच की बोतलों जैसे विकल्प चुनने से लैंडफिल के कचरे को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सकती है।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) का अवलोकन

- कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) में कंपनियों द्वारा उनके व्यापारिक प्रथाओं में सामाजिक और पर्यावरणीय विचारों को शामिल किया जाता है। CSR एक कंपनी की अपनी उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, हितधारकों, और समुदाय की भलाई को सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही लाभप्रदता को बनाए रखते हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने विशेष श्रेणी की कंपनियों पर CSR आवश्यकताओं को लागू किया है।

CSR और पर्यावरणीय शिक्षा के लाभ

बिजनेस के लिए लागत में कमी:

- सतत प्रथाएं दीर्घकाल में संचालन दक्षता और लागत में कटौती के माध्यम से पैसे बचा सकती हैं।

- एक सर्वेक्षण के अनुसार, 33% व्यवसाय सतत प्रथाओं को अपनाने के लिए खर्चों को कम करने का प्रयास करते हैं।

- उदाहरणों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कुशल उपकरणों का उपयोग शामिल है।

ब्रांड मूल्य में वृद्धि:

- 76% अमेरिकियों का मानना है कि कंपनियों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और वे सतत उत्पादों और सेवाओं को प्राथमिकता देते हैं।

- सततता ब्रांड छवि में सुधार करती है और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है।

पर्यावरणीय प्रभाव:

- यूएन सतत विकास लक्ष्यों की समय सीमा के करीब आने के साथ सतत तरीकों की तत्काल आवश्यकता है।

- एकल-उपयोग प्लास्टिक वार्षिक $120 बिलियन का अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जो चक्रीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को उजागर करता है।

- 2050 तक पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों के कारण 140 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित हो सकते हैं।

प्रमुख कंपनियों द्वारा सतत पहलों:

इन्फोसिस:

- प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ साझेदारी करता है।

- 2020 तक अपने परिसरों से एकल-उपयोग और गैर-रीसाइक्लेबल प्लास्टिक को समाप्त करने का संकल्प लिया है।

- व्यक्ति प्रति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन को 50% तक कम करने का लक्ष्य रखता है।

आईटीसी:

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 का पालन करने के प्रयास करता है। अगले दशक के भीतर इसकी पैकेजिंग के 100% को पुन: उपयोग योग्य, पुनर्नवीनीकरण योग्य या खाद बनाने योग्य बनाने की योजना है।

LiFE (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) मिशन

- LiFE आंदोलन, जिसे भारत ने 2021 में COP26 में पेश किया, पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन को बढ़ावा देता है, जो बेवजह उपभोग के बजाय है।

- यह \"उपयोग और फेंको\" अर्थव्यवस्था से वृत्ताकार अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन का लक्ष्य रखता है, जो जानबूझकर उपभोग पर आधारित है।

- उद्देश्य: सरल जलवायु-हितैषी आदतों के लिए सामूहिक क्रियाकलाप को प्रोत्साहित करना और सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक मानदंडों पर प्रभाव डालना।

- यह आंदोलन \"प्रो-प्लैनेट पीपल\" (P3) का एक वैश्विक समुदाय स्थापित करने का प्रयास करता है, जो पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली के प्रति प्रतिबद्ध है।

- P3 के माध्यम से, मिशन एक आत्म-निर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य रखता है जो पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को सुदृढ़ करता है।

भारत की पर्यावरण संरक्षण में उपलब्धियाँ

- भारत में वन क्षेत्र बढ़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप शेरों, बाघों, तेंदुओं, हाथियों और गैंडों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है।

- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्र 2017 में 21.54% से बढ़कर 2021 में 21.71% हो गया।

- भारत ने अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया कि 40% स्थापित विद्युत क्षमता गैर-फॉसिल ईंधन स्रोतों से हो, जो निर्धारित समय से नौ वर्ष पहले हासिल किया गया।

- पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य नवंबर 2022 की समय सीमा से पांच महीने पहले प्राप्त किया गया, जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि 2013-14 में यह केवल 1.5% और 2019-20 में 5% था।

- सरकार के लिए नवीकरणीय ऊर्जा एक प्राथमिकता है, जिसमें स्थापित क्षमता 30 नवंबर 2021 तक 150.54 GW तक पहुँच गई है, जिसमें सौर, पवन, छोटे जल, जैव-ऊर्जा और बड़े जल शामिल हैं।

- अतिरिक्त रूप से, भारत का पवन ऊर्जा में चौथा सबसे बड़ा क्षमता है।

- भारत में परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 6.78 GW है।

|

464 docs|420 tests

|