वर्णमाला | Hindi Class 9 (Sparsh and Sanchayan) PDF Download

परिभाषा

भाषा के द्वारा मनुष्य अपने भावों-विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है तथा दूसरों के भावों-विचारों को समझता है। अपनी भाषा को सुरक्षित रखने और काल की सीमा से निकालकर अमर बनाने की ओर मनीषियों का ध्यान गया। वर्षों बाद मनीषियों ने यह अनुभव किया कि उनकी भाषा में जो ध्वनियाँ प्रयुक्त हो रही हैं, उनकी संख्या निश्चित है और इन ध्वनियों के योग से शब्दों का निर्माण हो सकता है। बाद में इन्हीं उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग-अलग चिह्न बना लिए गए, जिन्हें वर्ण कहते हैं।

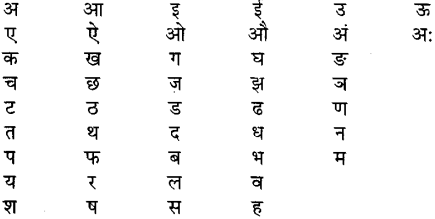

हिन्दी वर्णमाला

वर्गों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिन्दी में वर्गों की संख्या 45 है-

संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर ऋ है। इसे भी सम्मिलित कर लेने पर वर्णों की संख्या 46 हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, हिन्दी में अँ, ड, ढ़ और अंग्रेज़ी से आगत ऑ ध्वनियाँ प्रचलित हैं। अँ अं से भिन्न है, ड ड से, ढ ढ से भिन्न है, इसी प्रकार ऑ आ से भिन्न ध्वनि है। वास्तव में इन ध्वनियों (अँ, ड, ढ, ऑ) को भी हिन्दी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनको भी सम्मिलित कर लेने पर हिन्दी में वर्गों की संख्या 50 हो जाती है। हिन्दी वर्णमाला दो भागों में विभक्त है- स्वर और व्यंजन।

1. स्वर वर्ण

जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख-विवंर से अबाध गति से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं।

स्वर तीन प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं-

(i) मूल स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम-से-कम समय लगता है, अर्थात् जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं; जैसे— अ, इ, उ, ऋ।

(ii) सन्धि स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, सन्धि स्वर कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-

- दीर्घ स्वर वे स्वर जो सजातीय स्वरों (एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वर) के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं; जैस-

अ + अ = आ

इ + इ = ई

उ + उ = ऊ - संयुक्त स्वर वे स्वर जो विजातीय स्वरों (विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वर) के संयोग से निर्मित हुए हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं; जैसे-

अ + इ = ए

अ + ए = ऐ

अ + उ = ओ

अ + ओ = औ

(iii) प्लुत स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाते हैं; जैसे- ‘इ’ किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं; जैसे- राऽऽऽऽम

स्वरों का उच्चारण

उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न हैं-

- अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है, अग्र स्वर कहलाते हैं; जैसे— इ, ई, ए, ऐ।

- मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है, मध्य स्वर कहलाते हैं; जैसे- ‘अ’

- पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाते हैं; जैसे- आ, उ, ओ, औ।

इसके अतिरिक्त अँ (*), अं (‘), और अ: (:) ध्वनियाँ हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह कहा है, क्योंकि ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। हिन्दी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले निर्धारित किया गया है।

व्यंजन जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख-विवर से अबाध गति से नहीं निकलती, वरन् उसमें पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, व्यंजन कहलाती हैं। दूसरे शब्दों में, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती हैं; जैसे— क = क् + अ।

सामान्यतया व्यंजन छ: प्रकार के होते हैं, जो निम्न हैं-

- स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई-न-कोई भाग मुख के किसी-न-किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें पाँच-पाँच के वर्गों में विभाजित किया गया है। अतः इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं; जैसे—क से ङ तक क वर्ग, च से ञ तक च वर्ग, ट से ण तक ट वर्ग, त से न तक त वर्ग, और प से म तक प वर्ग।

- अनुनासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ङ, ञ, ण, न और म . अनुनासिक व्यंजन हैं।

- अन्तःस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित हो जाता है फिर भी वायु स्वरों की भाँति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अन्तःस्थ व्यंजन कहलाती है। य, र, ल, व अन्त:स्थ व्यंजन हैं।

- ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गरमाहट या सुरसुराहट-सी प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श, ष, स और ह ऊष्म व्यंजन हैं।

- उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोंक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड, ढ़ उत्क्षिप्त व्यंजन हैं।

- संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं; जैसे-

(i) क् + ष = क्ष (उच्चारण की दृष्टि से क् + छ = क्ष)

(ii) त् + र = त्र

(iii) ज् + ञ = ज्ञ (उच्चारण ग + य =ज्ञ)

(iv) श् + र = श्र

व्यंजनों का उच्चारण

उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिन्दी-व्यंजनों को आठ वर्गों में विभाजित किया जा सकता है-

- कण्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है, कण्ठ्य ध्वनियाँ (व्यंजन) कहलाते हैं। क, ख, ग, घ, ङ कण्ठ्य व्यंजन हैं।

- तालव्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग कठोर तालु को स्पर्श करता है, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ और श, य तालव्य व्यंजन हैं।

- मूर्धन्य व्यंजन कठोर तालु के मध्य का भाग मूर्धा कहलाता है। जब जिह्वा की उल्टी हुई नोंक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण मूर्धन्य व्यंजन हैं।

- दन्त्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोंक ऊपरी दाँतों को स्पर्श करती है, दन्त्य व्यंजन कहलाते हैं। त, थ, द, ध, स दन्त्य व्यंजन हैं।

- ओष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है, ओष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। प, फ, ब, भ, म ओष्ठ्य व्यंजन हैं।

- दन्त्योष्ठ्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में निचला ओष्ठ दाँतों को स्पर्श करता है, दन्त्योष्ठ्य व्यंजन कहलाते हैं। ‘व’ दन्त्योष्ठ्य व्यंजन है।

- वर्ण्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा ऊपरी मसूढ़ों (वर्ल्स) का स्पर्श करती है, वर्ण्य व्यंजन कहलाते हैं; जैसे-न, र, ल।

- स्वरयन्त्रमुखी या काकल्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्दर से आती हुई श्वास, तीव्र वेग से स्वर यन्त्र मुख पर संघर्ष उत्पन्न करती – है, स्वरयन्त्रमुखी व्यंजन कहलाते हैं; जैसे-ह।

उपरोक्त आठ वर्गों के विभाजन के अतिरिक्त व्यंजनों के उच्चारण हेतु उल्लेखनीय बिन्दु निम्नलिखित हैं

- घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ स्वरतन्त्रियों में ध्वनि का कम्पन है।

(i) अघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में कम्पन न हो, अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक ‘वर्ग’ का पहला और दूसरा व्यंजन वर्ण अघोष ध्वनि होता है;

जैसे— क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फा

(ii) घोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में कम्पन हो, वह घोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक ‘वर्ग’ का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ व्यंजन वर्ण घोष ध्वनि होता है;

जैसे— ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण। - प्राणत्व के आधार पर यहाँ ‘प्राण’ का अर्थ हवा से है।

(i) अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, अल्पप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवाँ व्यंजन वर्ण अल्पप्राण ध्वनि होता है

जैसे- क, ग, ड, च, ज, ब आदि।

(ii) महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले महाप्राण व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है;

जैसे- ख, घ, छ, झ, ठ, ढ आदि। - उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि (व्यंजन) को तीन वर्गों में बाँटा गया है-

(i) संयुक्त ध्वनि दो-या-दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर ‘संयुक्त ध्वनियाँ’ कहलाती हैं; जैसे–प्राण, घ्राण, क्लान्त, क्लान, प्रकर्ष इत्यादि। संयुक्त ध्वनियाँ अधिकतर तत्सम शब्दों में पाई जाती हैं।

(ii) सम्पृक्त ध्वनि एक ध्वनि जब दो ध्वनियों से जुड़ी होती है, तब यह ‘सम्पृक्त ध्वनि’ कहलाती है; जैसे—’कम्बल’। यहाँ ‘क’ और ‘ब’ ध्वनियों के साथ म् ध्वनि संयुक्त (जुड़ी) है।

(iii) युग्मक ध्वनि जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए, तब यह ‘युग्मक ध्वनि’ कहलाती है; जैसे-अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, दिक्कत, प्रसन्नता आदि।

वर्तनी

किसी भी भाषा में शब्दों की ध्वनियों को जिस क्रम और जिस रूप से उच्चारित किया जाता है, उसी क्रम और उसी रूप से लेखन की रीति को वर्तनी (Spelling) कहते हैं। जो जैसा उच्चारण करता है, वैसा ही लिखना चाहता है। अतः उच्चारण और वर्तनी में घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। इस प्रकार शुद्ध वर्तनी के लिए शुद्ध उच्चारण भी आवश्यक है।

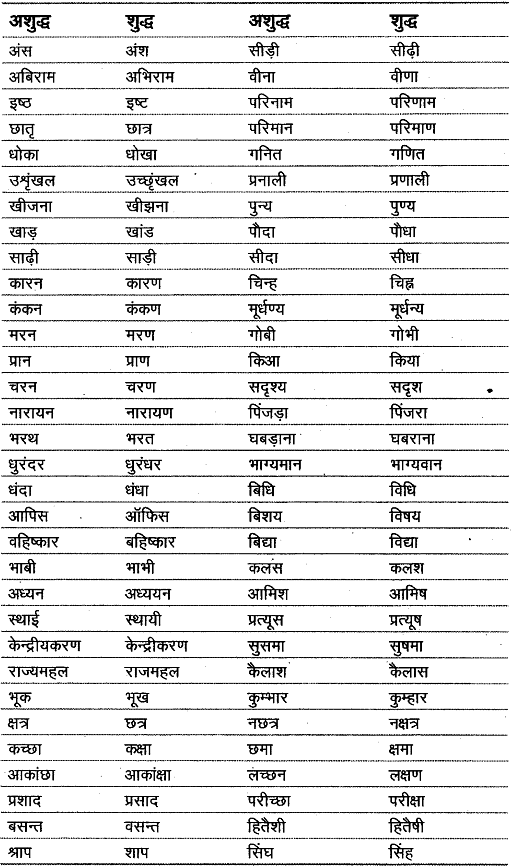

शब्दों की वर्तनी में अशुद्धि दो प्रकार की होती है-

- वर्ण सम्बन्धी

- शब्द रचना सम्बन्धी

वर्ण सम्बन्धी अशुद्धियाँ पुन: दो प्रकार की होती हैं

- स्वर-मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ।

- व्यंजन सम्बन्धी अशुद्धियाँ।

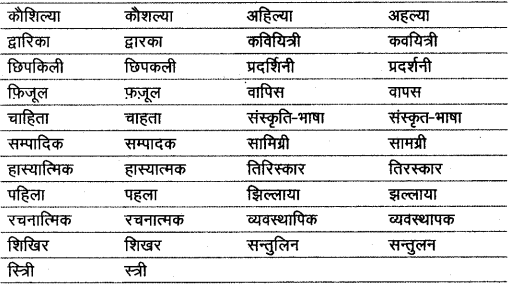

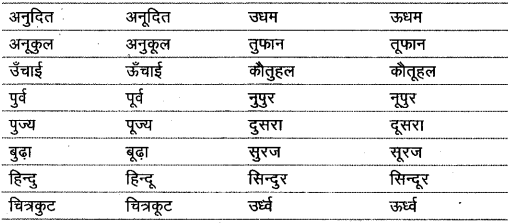

स्वर-मात्रा सम्बन्धी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप

- (अ)

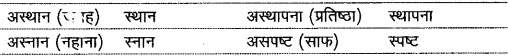

- (‘अ’ नहीं होना चाहिए)

- (आ)

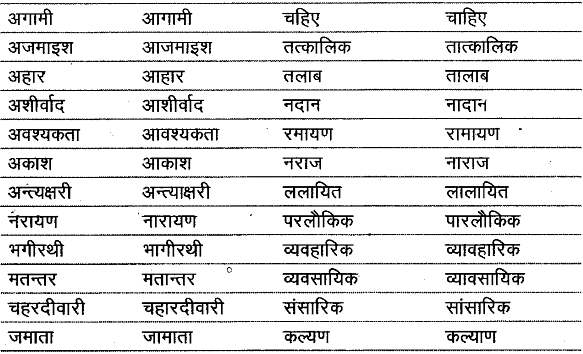

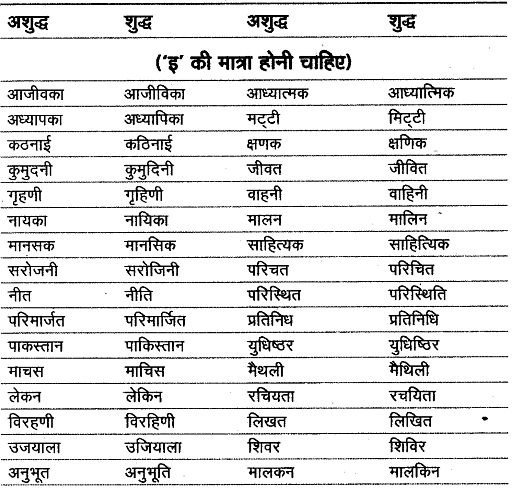

- (इ)

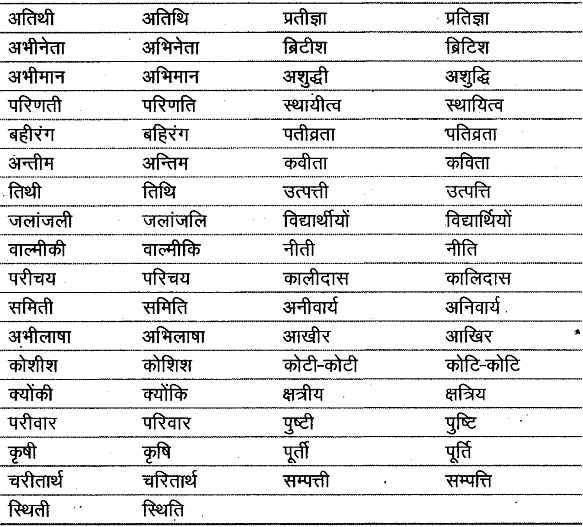

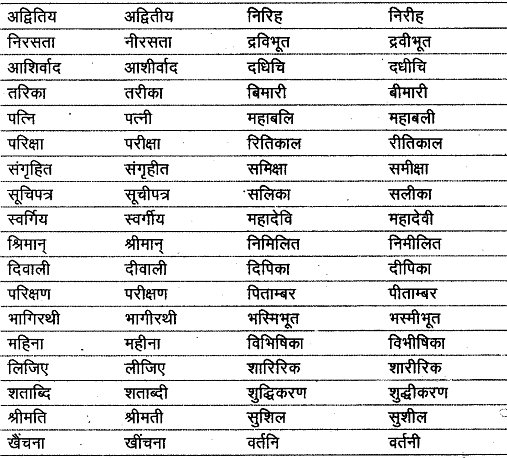

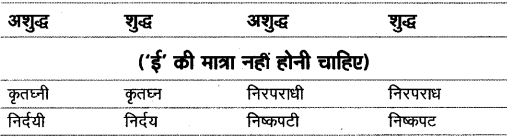

(‘इ’ की मात्रा नहीं होनी चाहिए)

(‘इ’ की मात्रा नहीं होनी चाहिए)

- (‘ई’ की मात्रा होनी चाहिए)

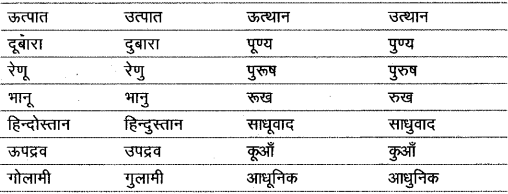

- (उ)

- (ऊ)

- (ऋ)

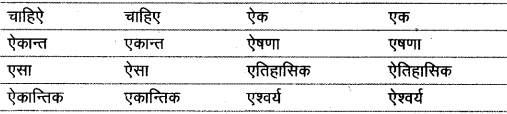

- (ए, ऐ)

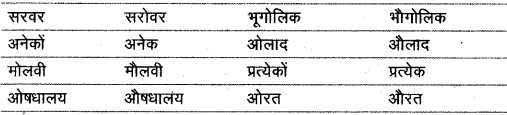

- (‘ओ’, ‘औ’)

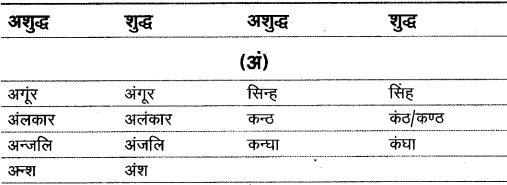

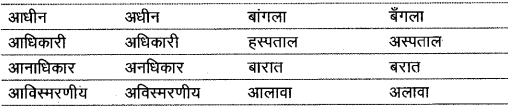

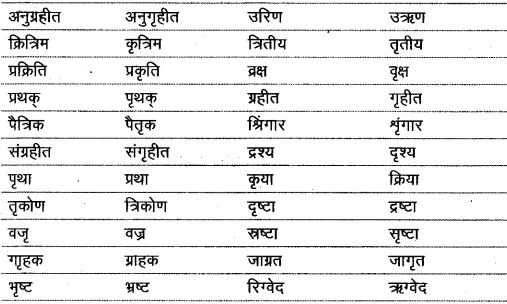

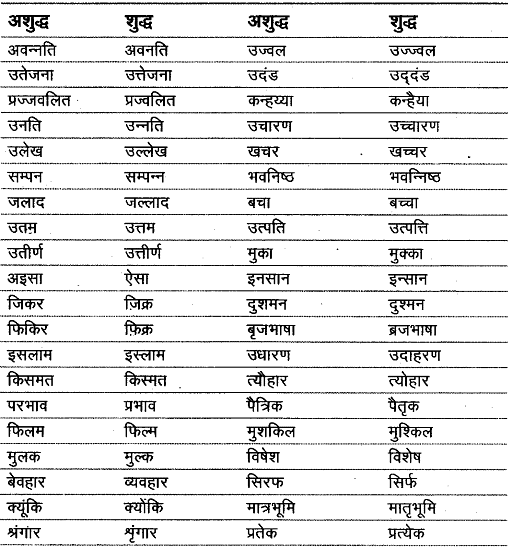

- व्यंजन सम्बन्धी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप

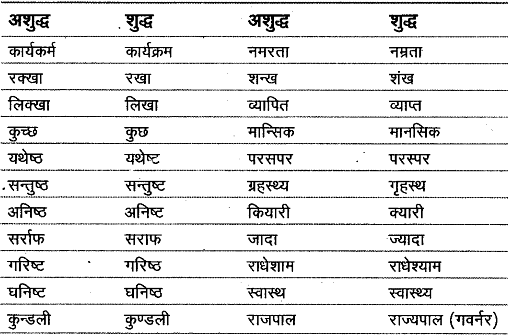

- संयुक्त व्यंजन सम्बन्धी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप

- व्यंजन द्वित्व सम्बन्धी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप

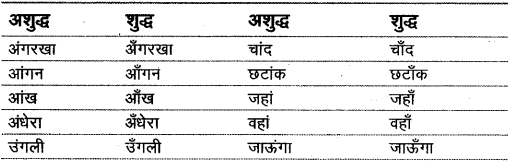

- चन्द्रबिन्दु और अनुस्वार की अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप

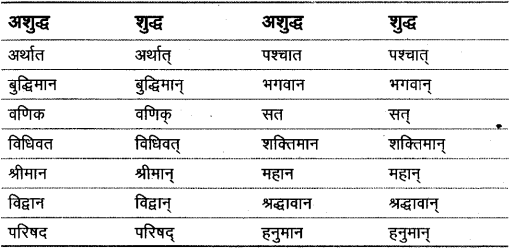

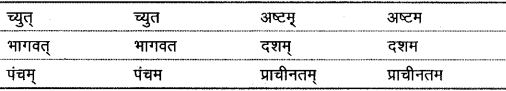

- हल् सम्बन्धी अशुद्धियाँ और उनके शुद्ध रूप (हल होना चाहिए)

(हल नहीं होना चाहिए)

(हल नहीं होना चाहिए)

शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णानुक्रम सम्बन्धी नियम

शब्दकोश में प्रयुक्त वर्णानुक्रम सम्बन्धी नियम निम्न प्रकार हैं-

- शब्दकोश में पहले स्वर उसके पश्चात् व्यंजन का क्रम आता है।

- शब्दकोश में अनुस्वार (-) और विसर्ग (:) का स्वतन्त्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्गों के रूप में इन्हें अ, आ, इ, ई, उ, ऊ आदि से पहले स्थान प्रदान किया जाता है; जैसेकं, कः, क, का, कि, की, कु, कू, के, के, को, कौ।

- शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के पश्चात् संयुक्ताक्षर का क्रम आता है; जैसे कं, क: “” को, कौ के पश्चात् क्य, क्र, क्ल, क्व, क्षा

- शब्दकोश में ‘क्ष’, ‘त्र’, ‘ज्ञ’ का कोई पृथक् शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। इनसे सम्बन्धित शब्दों को ढूँढने हेतु इन संयुक्ताक्षरों के पहले वर्ण वाले खाने में देखना होता है; जैसे- यदि हमें ‘क्ष’ (क् + ष) से सम्बन्धित शब्द को ढूँढना है, तो हमें ‘क’ वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह ‘त्र’ (त् + र), ‘ज्ञ’ (ज् + ञ), श्र (श् + र) के लिए क्रमशः ‘त’, ‘ज’ और ‘श’ वाले खाने में जाना पड़ेगा।

- ङ, ब, ण, ड, ढ़ से कोई शब्द आरम्भ नहीं होता, इसलिए ये स्वतन्त्र रूप से शब्दकोष में नहीं मिलते।

|

60 videos|254 docs|77 tests

|