संशोधन नोट्स: संसद | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

| Table of contents |

|

| संसदीय शर्तें |

|

| संसद के सदस्य के लिए चुनावी योग्यता |

|

| याद रखने योग्य तथ्य |

|

| मनी बिल |

|

संसद क्या है?

संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संघ की एक संसद होगी, जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन शामिल होंगे, जिन्हें राज्य सभा (Rajya Sabha) और लोक सभा (Lok Sabha) कहा जाता है।

राज्य सभा का पहला गठन 3 अप्रैल, 1952 को हुआ था।

लोक सभा ने 13 मई, 1952 को पहले आम चुनाव के बाद अपनी पहली बैठक आयोजित की थी।

भारतीय संसद

लोक सभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 तय की गई है।

- इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 संघ शासित क्षेत्रों से होते हैं।

- संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, जैसा कि कानून या संसद द्वारा निर्धारित किया जा सकता है (वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 17 है)।

- यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हैं कि अंग्लो-इंडियन समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व लोक सभा में नहीं है, तो राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम दो सदस्यों को नामित किया जा सकता है।

राज्य सभा में कुल 250 सदस्यों से अधिक नहीं हो सकते। इनमें से 12 सदस्य, जो साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक विज्ञान में विशेष ज्ञान रखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।

याद रखने योग्य तथ्य

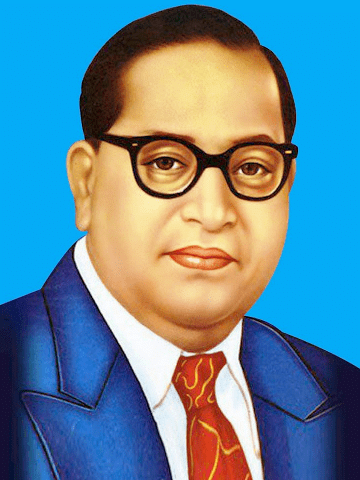

- संविधान का ड्राफ्टिंग समिति का नेतृत्व बी.आर. आंबेडकर ने किया था।

- चुनाव आयोग एक स्वायत्त निकाय है।

- उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था।

- भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। इसका अर्थ है: I. लोग किसी भी धर्म का पालन, अभ्यास और प्रचार कर सकते हैं। II. राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ है। III. रोजगार के मामलों में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है।

- शोषण के खिलाफ अधिकार जबरन श्रम और चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में काम पर रखने से रोकता है।

- जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के स्वास्थ्य खराब होने पर राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, तो उन्हें राज्य सभा के अध्यक्ष को मिलने वाला वेतन आदि नहीं मिलता।

- राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग किया जा सकता है।

- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचित सांसद के वोट की क्या वैल्यू होती है? यह राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को आवंटित कुल वोटों की संख्या को दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से विभाजित करके प्राप्त होता है।

- राष्ट्रपति के चुनाव का उपराष्ट्रपति के चुनाव से कौन सा पहलू भिन्न है? — राज्य विधान सभाएँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेतीं और नामित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते।

- हालांकि संविधान ने संघ सरकार के सभी कार्यकारी अधिकारों को राष्ट्रपति को औपचारिक रूप से सौंपा है, वास्तव में यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर उपयोग की जाती है।

संसदीय शर्तें

संसदीय शर्तें

- क्रेडिट वोट और अपवाद अनुदान: राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, सदन बिना विवरण के एकमुश्त धन प्रदान कर सकता है। अपवाद अनुदान विशेष उद्देश्य के लिए होते हैं।

- टोकन कट: अनुदान के लिए मांग की राशि को 100 रुपये से कम करने का प्रस्ताव। इसका सबसे सामान्य उद्देश्य एक विशेष शिकायत को उठाना है जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। (कट मोशन एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः विपक्ष द्वारा अनुदानों के लिए चर्चा शुरू करने के लिए किया जाता है, इसका प्रतीकात्मक मूल्य होता है)।

- व्हिप: एक संसदीय पार्टी का संगठन सचिव, जिसके पास अपने सदस्यों पर अनुशासन बनाए रखने और संसदीय बहस और मतदान में उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार होता है। व्हिप का अर्थ उस सचिव द्वारा पार्टी के सदस्यों को बहस में भाग लेने और मतदान करने का आदेश देना भी होता है।

- सत्र स्थगित करना, प्रोरोग करना और भंग करना: स्थगन का अर्थ है हर दिन, कुछ दिनों के लिए या अनिश्चित काल के लिए सत्र का निलंबन: यह अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है। प्रोरोग का अर्थ है सत्र का अंत: यह राष्ट्रपति या गवर्नर का विवेकाधिकार होता है। 'भंग' का अर्थ है विधायिका के जीवन का अंत: यह राष्ट्रपति या गवर्नर का विवेकाधिकार होता है।

- स्पीकर प्रो टेम: जब लोकसभा को सामान्य चुनाव के बाद पहली बार बुलाया जाता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को स्पीकर प्रो टेम के रूप में नियुक्त करते हैं (सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य)। प्रो टेम स्पीकर तब प्रभावहीन हो जाता है जब नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेते हैं और अपने स्पीकर का चुनाव करते हैं। उदाहरण के लिए, 10वीं लोकसभा में इंद्रजीत गुप्ता प्रो टेम स्पीकर थे।

राज्यसभा के शेष सदस्य उन राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार चुने जाएंगे।

संसद के सदस्य के लिए चुनावी योग्यता

संसद के सदस्य के लिए चुनावी योग्यता

- भारत का प्रत्येक नागरिक जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, वह लोकसभा के लिए चुने जाने के लिए योग्य है।

- राज्यसभा के चुनाव के लिए आयु 30 वर्ष रखी गई है।

- कुछ अन्य योगिताएँ भी कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं।

सदस्यता से अयोग्यता

- यदि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, अस्वस्थ मन की स्थिति में है, अव्यवस्थित दिवालिया है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है, या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है, तो वह संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य है और यदि वह पहले से सदस्य है तो उसे जारी रखने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है।

- सदस्य के संबंध में अयोग्यता का मुद्दा राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की राय के अनुसार तय किया जाएगा।

संसद का कार्यकाल

लोकसभा: लोकसभा का कार्यकाल पहले बैठक की तारीख से पांच वर्ष है। लेकिन यदि आपातकाल लागू है, तो इसका कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और उसके बाद अधिकतम छह महीने के लिए (अनुच्छेद 83)।

राज्यसभा: राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि, इसके 1/3 सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष होता है।

अध्यक्ष पदाधिकारी

लोकसभा: लोकसभा अपने अध्यक्ष पदाधिकारी, जिन्हें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाता है, का चुनाव करती है। दोनों को लोकसभा के कार्यकाल के लिए चुना जाता है।

वक्ता लोक सभा के अध्यक्ष होते हैं। वे मतदान नहीं करते हैं, लेकिन टाई के मामले में वे अपनी निर्णायक मतदान का उपयोग कर सकते हैं। वे लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। जब सदन द्वारा उनके निष्कासन के लिए प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है, तो वे अध्यक्षता नहीं करते, लेकिन जब ऐसा प्रस्ताव चर्चा में होता है, तब वे सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

राज्य सभा: उप-राष्ट्रपति राज्य सभा के एक्स-ऑफिशियो अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। उपाध्यक्ष को राज्य सभा द्वारा चुना जाता है।

याद रखने योग्य बिंदु

- सामग्रीगत प्रस्ताव: यह एक स्व-निहित प्रस्ताव है जो सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि।

- निर्णय: यह एक सामग्रीगत प्रस्ताव है। प्रत्येक निर्णय एक विशेष प्रकार के प्रस्ताव के रूप में होता है लेकिन सभी प्रस्ताव सामग्रीगत नहीं होते। इसके अलावा, जबकि सभी निर्णय मतदान के अधीन होते हैं, सभी प्रस्ताव ऐसा नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए—निजी सदस्य का निर्णय, सरकारी निर्णय, वैधानिक निर्णय आदि।

- क्षमादान: यह दोनों, सजा और दोष को समाप्त करता है और अपराधी को सभी दंड और अयोग्यता से मुक्त करता है।

- सजा का परिवर्तित करना: यह केवल एक प्रकार की सजा को हल्की सजा में बदलता है।

- सहायता: यह सजा की मात्रा को घटाता है बिना उसकी प्रकृति को बदले।

- विश्राम: इसका अर्थ है महिला अपराधी के गर्भवती होने के कारण निर्धारित दंड के बजाय कम सजा देना।

- अवकाश: इसका अर्थ है सजा के कार्यान्वयन का स्थगन, जैसे कि क्षमादान या परिवर्तित करने की प्रक्रिया के दौरान।

- भारत में, सबसे पहले, महाराष्ट्र का कानून "प्रेणातल लिंग निर्धारण के उपयोग पर प्रतिबंध" लागू हुआ।

संसदीय विशेषाधिकार

सभी संसद सदस्य कुछ विशेष शक्तियों, विशेषाधिकारों और छूटों का आनंद लेते हैं, जो सदन को अपनी गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं।

ये विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं:

- जो सदस्य व्यक्तिगत रूप से आनंद लेते हैं; और

- जो प्रत्येक संसद के सदन को एक सामूहिक निकाय के रूप में मिलते हैं।

व्यक्तिगत रूप से आनंदित प्रमुख विशेषाधिकारों में शामिल हैं:

- बोलने की स्वतंत्रता,

- दीवानी मामलों में गिरफ्तारी से छूट, और

- जूरी और गवाह के रूप में उपस्थित होने से छूट।

सदनों द्वारा सामूहिक रूप से आनंदित विशेषाधिकार हैं:

- बहसों और कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार साथ ही दूसरों को इसे प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार;

- दूसरों को बाहर रखने का अधिकार;

- सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का अधिकार और इसके दीवारों के भीतर मामलों का निर्णय लेने का अधिकार;

- संसदीय दुर्व्यवहार को दंडित करने का अधिकार; और

- सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को इसके विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर दंडित करने का अधिकार।

कमांडर-इन-चीफ

| नाम | कार्यकाल |

| जनरल सर रॉय बुचर | 1 जनवरी 1948 - 14 जनवरी 1949 |

| जनरल (अब फील्ड मार्शल) के.एम. करियप्पा | 15 जनवरी 1949 - 14 जनवरी 1953 |

| जनरल महाराज राजेंद्र सिंजी | 15 जनवरी 1953 - 31 मार्च 1955 |

| एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह को एयर फोर्स के मार्शल के पद से सम्मानित किया गया |

पैसे का बिल

- एक धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर उत्पन्न हो सकता है।

- धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद, इसे राज्यसभा में भेजा जाता है।

- राज्यसभा को अपनी सिफारिशें देने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है।

- यदि राज्यसभा इस अवधि के भीतर सिफारिश नहीं देती है, तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।

- यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर विधेयक को अपनी सिफारिशों के साथ लौटाती है, तो इसे लोकसभा द्वारा स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेना होता है।

- अगर लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशें स्वीकार नहीं करती है, तब भी विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित होने के रूप में माना जाता है।

- इस प्रकार, धन विधेयक के संबंध में अंतिम अधिकार लोकसभा के पास होता है और राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिनों के लिए विलंबित कर सकती है।

धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच अंतर

- एक धन विधेयक केवल कराधान, उधारी या व्यय से संबंधित होता है, जबकि एक वित्त विधेयक का दायरा व्यापक होता है क्योंकि यह अन्य मामलों से भी संबंधित होता है।

- एक धन विधेयक को स्पीकर द्वारा प्रमाणित किया जाता है, जबकि वित्त विधेयक के लिए किसी ऐसे प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होती।

- धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ लौटाना आवश्यक है, जिसे लोकसभा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

- हालांकि, वित्त विधेयक पर असहमति को एक संयुक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा हल किया जाता है।

याद रखने योग्य तथ्य

याद रखने योग्य तथ्य

- राष्ट्रपति के विधायी कार्यों में संसद के दोनों सदनों को बुलाना और स्थगित करना, गतिरोध को हल करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन करना, और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित करना शामिल है।

- राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए: उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु पैंतीस वर्ष होनी चाहिए और उसे भारत सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत कोई लाभ का पद नहीं रखना चाहिए।

- जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के पास प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधेयक को विचार के लिए वापस कर सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, और विधेयक पर सहमति दे सकता है।

- राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

- जजों को उनके कार्यकाल समाप्त होने से पहले, साबित हुए दुराचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

- एक बार जब सलाहकार राय मांगी जाती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के विवेक में है कि वह इसे दे या न दे, और सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णयों से भी भिन्न हो सकता है।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं।

- राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित होने पर सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है।

- न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट को विधायिका द्वारा पारित कानूनों या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाइयों की संवैधानिक वैधता पर निर्णय देने की शक्ति देती है।

- न्यायिक समीक्षा मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के विशेषाधिकार, और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा exercised किए गए शक्तियों पर लागू नहीं होती है।

संसद के कार्य

विधायी कार्य

संसद के पास संघ सूची, समवर्ती सूची और यहां तक कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। यदि राज्यसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित करती है तो यह राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है।

वित्तीय कार्य

संसद संघ सरकार के वित्त पर नियंत्रण रखती है। बिना संसद की स्वीकृति के संघ सरकार द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई व्यय किया जा सकता है। संसद संघ सूची में शामिल विषयों पर कर लगा सकती है।

कार्यकारी कार्य

संसद मंत्रियों के मंडल पर नियंत्रण करती है क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब संसद मंत्रिमंडल पर विश्वास खो देती है, तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, स्थगन या निंदा प्रस्ताव लाकर और बजट या राष्ट्रपति के अभिभाषण जैसे विमर्शों के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण रखते हैं।

संवैधानिक कार्य

संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। कुछ मामलों में, संसद द्वारा पारित संशोधनों को भारतीय संघ में आधे से कम राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

चुनावी कार्य

संसद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। यह उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

विविध कार्य

संसद के पास अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने की शक्ति है। यह संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महाधिवक्ता, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटा सकती है।

विलंब, रोक और विघटन

विलंब सदन का एक आंतरिक मामला है। सामान्यतः, अध्यक्ष सदन की बैठक को विलंबित कर सकते हैं। विलंबित होने से किसी भी विधेयक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो लंबित है।

सदन को रोकने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। रोक का प्रभाव सदन के एक विशेष सत्र को समाप्त करने का होता है। सामान्यतः सदन के sine die विलंब के कुछ दिनों बाद, राष्ट्रपति इसे रोकने के लिए एक अधिसूचना जारी करते हैं। यदि सदन को रोका जाता है, तो लंबित विधेयक समाप्त नहीं होता।

सदन को विघटित करना इसका जीवन समाप्त करने का अर्थ है। केवल राष्ट्रपति के पास लोकसभा को विघटित करने की शक्ति होती है। यदि लोकसभा विघटित होती है, तो लंबित विधेयक समाप्त हो जाता है। राज्यसभा, जो एक स्थायी चैंबर है, कभी भी विघटित नहीं होती।

सुप्रीम कोर्ट की विविध शक्तियाँ

- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व निर्णय से बाध्य नहीं है; यदि यह यह मानता है कि उसने गलती की है या जनहित को नुकसान पहुँचाया है, तो यह अलग निर्णय ले सकता है।

- सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों के हटाने की सिफारिश कर सकता है।

- राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है।

- सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति UPSC के परामर्श से कर सकता है और उनके सेवा की शर्तें राष्ट्रपति के परामर्श से निर्धारित कर सकता है।

- सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए आदेश और निर्णय भारत में किसी भी कानून द्वारा निर्धारित तरीके से लागू किए जा सकते हैं।

- सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी से अदालत की प्रक्रिया और कार्यप्रणाली के संबंध में नियम बना सकता है।

निम्न स्तर की न्यायपालिका

- पंचायत अदालतें, न्यायपालिका के सबसे निचले स्तर पर, विभिन्न नामों जैसे कि न्याय पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी पर कार्य करती हैं, जो नागरिक एवं आपराधिक दोनों मामलों में कार्य करती हैं।

- पंचायत अदालतों के बाद मुनसिफ अदालतें आती हैं, जिनके पास रु 1,000 से रु 5,000 तक के दावों का क्षेत्राधिकार होता है।

- मुनसिफ के ऊपर उप न्यायाधीश होते हैं।

- जिला न्यायाधीश उप न्यायाधीशों और मुनसिफों के निर्णयों से पहले अपीलें सुनता है।

- जिला न्यायाधीश जिले में उच्चतम न्यायिक प्राधिकरण (नागरिक और आपराधिक) होता है।

- लेकिन 1973 का आपराधिक प्रक्रिया संहिता लागू होने के बाद, आपराधिक मामलों की सुनवाई विशेष रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक न्यायालयों का प्रमुख होता है।

- उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट राज्य और संघ के सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय होते हैं।

संसद में विधायी प्रक्रिया

साधारण विधेयक

साधारण विधेयक

- एक साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसे उस सदन में आवश्यक बहुमत से पास होना चाहिए।

- इसके बाद विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरा सदन:

- i) विधेयक से सहमत हो सकता है,

- ii) विधेयक को अस्वीकार कर सकता है,

- iii) विधेयक को संशोधनों के साथ पास कर सकता है, या

- iv) छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

- यदि दूसरा सदन विधेयक से सहमत होता है, तो यह दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है।

- अन्य तीन मामलों में, यदि पहला सदन विधेयक को पास कराने पर जोर देता है और दूसरा सदन पहले सदन की इच्छानुसार विधेयक को पास नहीं करता, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है ताकि गतिरोध समाप्त किया जा सके।

- जब विधेयक पास हो जाता है या माना जाता है कि यह दोनों सदनों द्वारा पास हो गया है, तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष उनके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

- एक विधेयक केवल तब कानून बनता है जब राष्ट्रपति इसे अपना अनुमोदन देते हैं।

- राष्ट्रपति के पास विधेयक को अपने संदेश के साथ संसद में वापस भेजने का विकल्प होता है। लेकिन यदि विधेयक फिर से दोनों सदनों द्वारा पास किया जाता है, तो राष्ट्रपति को इसे अनुमोदित करना पड़ेगा।

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

यदि किसी विधेयक के पारित होने में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। जब एक विधेयक संयुक्त बैठक में पारित होता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। चूंकि लोकसभा की संख्या राज्यसभा की संख्या से अधिक है, इसलिए लोकसभा की इच्छा का अधिक महत्व होता है।

- जब एक विधेयक संयुक्त बैठक में पारित होता है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

मनी बिल

मनी बिल

मनी बिल

- एक विधेयक जो किसी भी कर के निर्धारण या उन्मूलन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, संविधानिक कोष या आपात कोष या भारत के सार्वजनिक खातों की सुरक्षा और रखरखाव, किसी खर्च की घोषणा को चार्ज खर्च के रूप में घोषित करने, और संघ और राज्यों के खातों की ऑडिट से संबंधित होता है, उसे मनी बिल कहा जाता है। यह उपरोक्त सूचीबद्ध मामलों में से एक या एक से अधिक से संबंधित हो सकता है। स्पीकर यह तय करने के लिए अंतिम प्राधिकरण हैं कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, और उन्हें इसे लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले इसे प्रमाणित करना होता है।

- एक मनी बिल केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। जब इसे लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है, तो इसे राज्यसभा में सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा को अपनी सिफारिश देने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है, जिसके अंत में चाहे लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करे या नहीं, विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इस प्रकार, मनी बिलों के मामले में, असली शक्ति लोकसभा के पास होती है।

- एक विधेयक जो किसी भी कर के निर्धारण या उन्मूलन, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने, संविधानिक कोष या आपात कोष या भारत के सार्वजनिक खातों की सुरक्षा और रखरखाव, किसी खर्च की घोषणा को चार्ज खर्च के रूप में घोषित करने, और संघ और राज्यों के खातों की ऑडिट से संबंधित होता है, उसे मनी बिल कहा जाता है।

- किसी भी कर का निर्धारण या उन्मूलन,

- भारत सरकार द्वारा धन उधार लेना,

- संविधानिक कोष या आपात कोष या भारत के सार्वजनिक खातों की सुरक्षा और रखरखाव,

- किसी खर्च की घोषणा को चार्ज खर्च के रूप में घोषित करना, और

भारतीय संविधान के स्रोत

भारत सरकार अधिनियम, 1935

- संघीय योजना

- संसदीय प्रणाली

- संघीय न्यायपालिका के अधिकार

- आपातकालीन अधिकार

संयुक्त राष्ट्र के संविधान से

- कानून बनाने की प्रक्रिया

- एकल नागरिकता

- कानून का शासन

आयरलैंड के संविधान से

- प्रस्तावना

- राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

- राष्ट्रपति चुनाव की विधियाँ

- राज्यसभा के सदस्यों की राष्ट्रपति द्वारा नामांकन

कनाडा के संविधान से

- मजबूत केंद्र के साथ संघवाद, जिसमें केंद्र के पास शेष अधिकार शामिल हैं।

ऑस्ट्रेलिया के संविधान से

- समानांतर सूची का विचार

जर्मनी के वाइमर संविधान से

- आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान

जापानी संविधान से

- कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जिसके आधार पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है।

पूर्व सोवियत संघ/इटली के संविधान से

- मौलिक कर्तव्य

दक्षिण अफ्रीका के संविधान से

- भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

वित्तीय विधायन

- वित्त मंत्री द्वारा एक वार्षिक बजट पेश किया जाता है, जिसमें प्रस्तावित व्यय और अनुमानित आय एवं कर प्रस्ताव शामिल होते हैं, जो नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से लगभग एक महीने पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।

- विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा की जाती है और इन्हें एक-एक करके स्वीकृत किया जाता है।

- विभिन्न अनुदान मांगों के माध्यम से स्वीकृत सभी व्यय को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में एक अनुप्रयोग विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

- कर प्रस्ताव उन्हें वित्त विधेयक के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।

संसद की समितियाँ

संसद को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कई समितियों द्वारा सहायता प्राप्त होती है। इन समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं या सदन के सदस्यों में से चुने जाते हैं।

लोकसभा की महत्वपूर्ण समितियाँ हैं:

व्यवसाय सलाहकार समिति: इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष होते हैं। यह सदन के व्यवसाय की योजना बनाती है और विभिन्न मामलों पर चर्चा के लिए समय आवंटन के संबंध में सलाह देती है। यह यह भी तय करती है कि संसद के सत्र कब बुलाए जाने चाहिए।

निजी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर समिति: इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह सदन के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार वर्गीकृत करती है।

चयनित समितियाँ: विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर विचार करने के लिए कई चयनित समितियाँ गठित की जाती हैं। ये समितियाँ जानकारी एकत्र करती हैं और उनके संदर्भ में विधेयकों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं।

विधानसभा के अधिकारी

- अध्यक्ष अपने इस्तीफे को उपाध्यक्ष को या इसके विपरीत संबोधित करते हैं।

- अध्यक्ष को उस कार्यालय से हटाया जा सकता है यदि विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाए।

- ऐसे प्रस्ताव के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

- जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं, तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन उस सदस्य द्वारा किया जाता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है।

- जब अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा हो, तब वह बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा।

- उपरोक्त मामले में, अध्यक्ष कार्यवाही में बोलने का अधिकार रखता है लेकिन वह प्रस्ताव पर केवल पहले चरण में मतदान कर सकता है, और मतों की समानता की स्थिति में मतदान नहीं कर सकता।

- विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अवकाश और कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान विधानसभा के समान होते हैं।

- उनकी वेतन विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जाती है।

याचिका पर समिति: इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह समिति प्रस्तुत याचिकाओं की जांच करती है और सुधारात्मक उपायों का सुझाव देती है।

नियम समिति: इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष के रूप में स्पीकर शामिल होते हैं। यह समिति सदन में प्रक्रिया और कार्य संचालन के मामलों पर विचार करती है और प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव देती है।

विशेषाधिकार समिति: इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करती है और उचित कार्रवाई के लिए सिफारिश करती है।

उप-नियम समिति: यह समिति उन नियमों और विनियमों की जांच करती है जो कार्यपालिका द्वारा उन कानूनों में अंतराल भरने के लिए बनाए गए हैं जो संसद द्वारा पारित किए गए हैं, और यह निर्धारित करती है कि ये नियम मुख्य कानून में निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं या नहीं।

सार्वजनिक उपक्रम समिति: 15 सदस्यों की इस समिति में 10 सदस्य लोक सभा से और 5 सदस्य राज्य सभा से होते हैं। यह समिति सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यों की जांच करती है, जिसमें उनके खाते और वित्त शामिल हैं।

सरकारी आश्वासनों समिति: यह समिति यह जांचती है कि सदन के फर्श पर मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों और उपक्रमों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कितनी दूर लागू किया गया है।

सदस्यों की अनुपस्थिति समिति: यह समिति सदस्यों की अवकाश आवेदन की जांच करती है। यह उन मामलों की भी जांच करती है जहां सदस्य बिना अनुमति के छह महीने से अधिक समय तक सदन से अनुपस्थित रहे हैं। यह ऐसे सदस्यों की अनुपस्थिति को क्षमा कर सकती है या सीट को रिक्त घोषित कर सकती है और उसी को भरने के लिए उपचुनाव की मांग कर सकती है।

अनुमान समिति: यह समिति लोक सभा द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित की जाती है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। यह वार्षिक अनुमानों की जांच करती है और प्रशासन में दक्षता और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार को वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देती है।

सार्वजनिक लेखा समिति: इस समिति में 22 सदस्य होते हैं—लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। इसे भारत के नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह सुनिश्चित करती है कि व्यय संसद द्वारा दिए गए अनुदानों से अधिक नहीं हुआ है और धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। संक्षेप में, यह समिति व्यय में नियमितता और अर्थव्यवस्था सुनिश्चित करती है।

|

464 docs|420 tests

|