साखियाँ एवं सबद - पठन सामग्री तथा भावार्थ | Hindi Class 9 (Kritika and Kshitij) PDF Download

| Table of contents |

|

| कवि परिचय |

|

| साखियाँ एवं सबद का सारांश |

|

| साखियाँ का भावार्थ |

|

| सबद (पद) का भावार्थ |

|

| साखियाँ एवं सबद से शिक्षा |

|

| शब्दावली |

|

कवि परिचय

कबीर भक्तिकाल के प्रसिद्ध संत और कवि थे। उनका जन्म काशी (अब वाराणसी) में लगभग सन् 1398 में हुआ था और सन् 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन सत्संग, यात्रा और जीवन के अनुभवों से उन्होंने बहुत ज्ञान प्राप्त किया। कबीर ने अपने दोहों और साखियों में ईश्वर-भक्ति, प्रेम, सच्चाई और मानवता की बात की। वे राम और रहीम दोनों को एक ही ईश्वर मानते थे। उन्होंने हिंदू-मुसलमान के भेदभाव, पाखंड और झूठे कर्मकांड का विरोध किया। उनकी रचनाएँ आम लोगों की भाषा में थीं, इसलिए सभी उन्हें आसानी से समझ सकते थे। कबीर की सबसे प्रसिद्ध रचनाएँ “बीजक” और “कबीर ग्रंथावली” में मिलती हैं। उनका संदेश आज भी लोगों को सच, भक्ति और इंसानियत का रास्ता दिखाता है।

कबीर

कबीर

साखियाँ एवं सबद का सारांश

कबीरदास जी ने अपने दोहों (साखियों) और पदों (सबद) के माध्यम से बहुत सरल भाषा में जीवन, भक्ति, ज्ञान और ईश्वर के सही स्वरूप को समझाया है। वे कहते हैं कि जैसे हंस पक्षी स्वच्छ जल में खेलते हैं और उसमें से मोती चुगते हैं, वैसे ही सच्चे भक्त आत्मिक आनंद से भरपूर होते हैं। कबीर मानते हैं कि जब इंसान अहंकार छोड़ देता है और प्रेम में डूब जाता है, तब उसे ईश्वर का सच्चा अनुभव होता है और उसके दुख खत्म हो जाते हैं।

वे यह भी बताते हैं कि ज्ञान सबसे शक्तिशाली चीज है। ज्ञान मिलने पर मन से अज्ञान, मोह, लालच और कपट जैसे विकार खत्म हो जाते हैं। कबीर ज्ञान की तुलना आँधी से करते हैं, जो भ्रम और माया को उड़ा देती है और मन को निर्मल बना देती है। इसके बाद मन में केवल प्रेम और भक्ति बचते हैं।

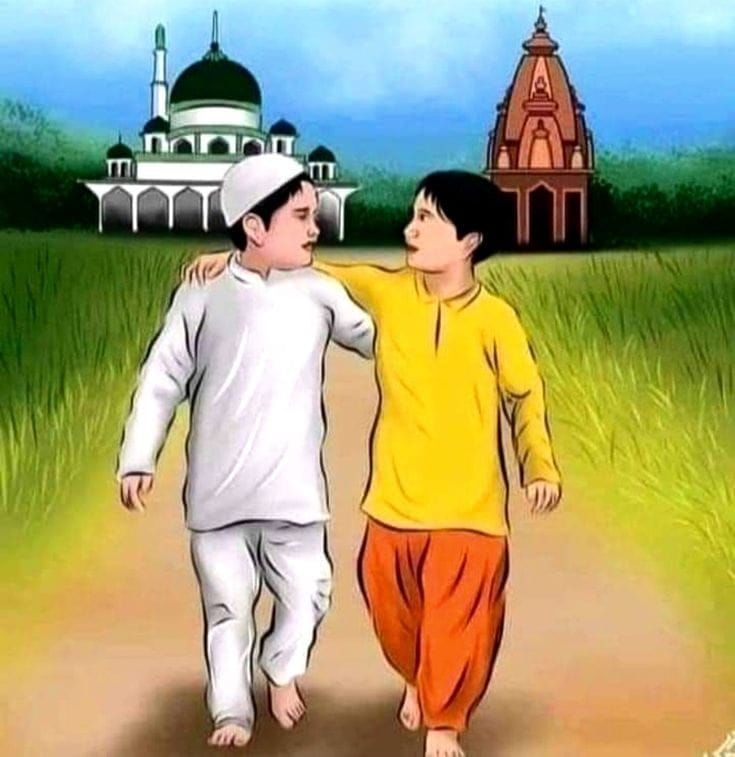

कबीर सच्ची भक्ति को जाति, धर्म और बाह्य आडंबर से ऊपर मानते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर मंदिर, मस्जिद, पूजा या तीर्थों में नहीं, बल्कि हर मनुष्य के अंदर, उसकी साँसों में है। अगर कोई सच्चे मन से उसे खोजे, तो ईश्वर तुरंत मिल सकते हैं। इसलिए धर्म के नाम पर झगड़ने के बजाय, इंसानियत और प्रेम को अपनाना चाहिए।

कबीर मानते हैं कि ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता। यदि उसके कर्म बुरे हैं, तो वह जैसे चाहे ऊँचे कुल का हो, निंदा का पात्र बनता है। ठीक वैसे ही जैसे सोने के घड़े में भी यदि शराब भर दी जाए, तो वह अशुद्ध ही माना जाएगा।

संक्षेप में, कबीर का संदेश यह है कि ईश्वर हमारे भीतर है, उसे प्रेम, ज्ञान और निष्कपट भक्ति से पाया जा सकता है। धर्म, जाति, पाखंड और बाहरी दिखावे छोड़कर हमें सच्चाई, प्रेम और ज्ञान की राह पर चलना चाहिए – यही सच्चा अध्यात्म है।

साखियाँ का भावार्थ

1. मानसरोवर सुभर जल, हंसा केलि कराहिं।

मुकताफल मुकता चुगैं, अब उड़ि अनत न जाहिं।1।

भावार्थ: इस पंक्ति में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वे उसे छोड़ कहीं नहीं जाना चाहते, ठीक उसी तरह मनुष्य भी जीवन के मायाजाल में बंध जाता है और इसे ही सच्चाई समझने लगता है।

2. प्रेमी ढूंढ़ते मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोइ।

प्रेमी कौं प्रेमी मिलै, सब विष अमृत होइ।2।

भावार्थ: कवि कहता है कि मैं सच्चे प्रेमी (ईश्वर के सच्चे भक्त) को ढूँढ़ता फिरता हूँ, लेकिन ऐसा प्रेमी मिलना बहुत कठिन है। जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो उनके मिलन से संसार के सारे कष्ट और बुराइयाँ (जो विष के समान हैं) अमृत बन जाते हैं, यानी सब कुछ शुभ और आनंदमय हो जाता है।

3. हस्ती चढ़िए ज्ञान कौ, सहज दुलीचा डारि।

स्वान रूप संसार है, भूँकन दे झक मारि।3।

भावार्थ: कबीर कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए और सहजता को अपनाते हुए साधना का मार्ग बिछाना चाहिए। यह संसार कुत्तों के समान है, जो रास्ते में भौंकते रहते हैं। ऐसे में संसार की आलोचना और व्यवधानों की ओर ध्यान न देकर अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब ये व्यर्थ के विघ्न स्वयं शांत हो जाएंगे।

4. पखापखी के कारनै, सब जग रहा भुलान।

निरपख होइ के हरि भजै, सोई संत सुजान।4।

भावार्थ: संत कबीर कहते हैं कि पक्ष और विपक्ष (मतभेदों) के कारण सारा संसार भ्रमित होकर आपसी झगड़ों में उलझ गया है और प्रभु भक्ति से दूर हो गया है। लेकिन जो व्यक्ति इन झगड़ों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से भगवान का भजन करता है, वही सच्चा और समझदार संत है।

5. हिन्दू मूआ राम कहि, मुसलमान खुदाई।

कहै कबीर सो जीवता, दुहुँ के निकटि न जाइ।5।

भावार्थ: कबीर ने कहा है कि हिन्दू राम-राम का भजन और मुसलमान खुदा-खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों ही बातों से अपने आप को अलग रखता है।

6. काबा फिरि कासी भया, रामहिं भया रहीम।

मोट चुन मैदा भया, बैठी कबीरा जीम।6।

भावार्थ: कबीर कहते हैं कि कोई काबा जाए या काशी, राम को माने या रहीम को — सबका लक्ष्य एक ही है, और वह है परमात्मा। जैसे गेहूं को मोटा पीसने पर आटा और बारीक पीसने पर मैदा बनता है, परंतु दोनों का उपयोग भोजन में ही होता है — वैसे ही ईश्वर एक ही है, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए। कबीर इसी सच्चाई को समझकर तृप्त होकर उसे स्वीकारते हैं।

7. उच्चे कुल का जनमिया, जे करनी उच्च न होइ।

सुबरन कलस सुरा भरा, साधू निंदा सोई।7।

भावार्थ: कबीर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उच्च कुल में जन्मा है, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसका कुल कोई महत्व नहीं रखता। जैसे सोने के बने हुए कलश में अगर शराब भरी हो, तो वह कलश मूल्यवान होने पर भी अपवित्र माना जाता है — उसी तरह बिना अच्छे आचरण के उच्च कुल भी व्यर्थ है। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म से।

सबद (पद) का भावार्थ

1. मोकों कहाँ ढूँढ़े बंदे, मैं तो तेरे पास में ।

ना मैं देवल ना मैं मसजिद, ना काबे कैलास में ।

ना तो कौने क्रिया - कर्म में, नहीं योग वैराग में ।

खोजी होय तो तुरतै मिलिहौं, पलभर की तलास में ।

कहैं कबीर सुनो भई साधो, सब स्वाँसों की स्वाँस में॥

भावार्थ: इन पंक्तियों में कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा या कैलाश जैसी बाहरी जगहों में ढूँढ़ता है, लेकिन वह वहाँ नहीं है। ईश्वर न तो किसी विशेष पूजा-पाठ, क्रिया-कर्म, योग या वैराग्य में मिलता है, बल्कि वह हर मनुष्य के भीतर, उसकी साँसों में ही निवास करता है। अगर खोज सच्चे मन से की जाए, तो ईश्वर पलभर में मिल सकता है।

2. संतौं भाई आई ग्याँन की आँधी रे ।

भ्रम की टाटी सबै उड़ाँनी, माया रहै न बाँधी ॥

हिति चित्त की द्वै थूँनी गिराँनी, मोह बलिंडा तूटा ।

त्रिस्नाँ छाँनि परि घर ऊपरि, कुबधि का भाँडाँ फूटा॥

जोग जुगति करि संतौं बाँधी, निरचू चुवै न पाँणी ।

कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाँणी॥

आँधी पीछै जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भींनाँ ।

कहै कबीर भाँन के प्रगटे उदित भया तम खीनाँ॥

भावार्थ: इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने ज्ञान की शक्ति को आँधी की तरह बताया है। जैसे आँधी आने पर भ्रम और माया के सारे पर्दे उड़ जाते हैं, वैसे ही जब सच्चा ज्ञान आता है तो मोह, लालच और कपट जैसे दोष नष्ट हो जाते हैं। यह ज्ञान व्यक्ति को ईश्वर की सच्ची राह दिखाता है।

जो मन से शुद्ध होते हैं, उन पर यह ज्ञान और भी असर करता है – उनका मन प्रेम से भीग जाता है और वे प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। जैसे आँधी के बाद वर्षा होने पर धरती शुद्ध हो जाती है, वैसे ही ज्ञान के आने से मन निर्मल हो जाता है और अंधकार (अज्ञानता) समाप्त हो जाती है।

साखियाँ एवं सबद से शिक्षा

कबीरदास जी की साखियों और सबदों से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद या किसी तीर्थ स्थान जाने की ज़रूरत नहीं है — वे हमारे अंदर, हमारी साँसों में ही बसे हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रेम और भक्ति करें, तो ईश्वर पलभर में मिल सकते हैं। कबीर जी यह भी बताते हैं कि प्रेम, ज्ञान और सच्चे कर्म ही असली धर्म हैं। उन्होंने हमें यह समझाया कि ऊँचे कुल में जन्म लेने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि व्यक्ति के कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सच्चा भक्त वही है जो निर्भीक, निष्पक्ष होकर भक्ति करता है और दुनिया की झूठी बातों में नहीं उलझता। ज्ञान की महिमा बताते हुए वे कहते हैं कि जब इंसान को सही ज्ञान मिलता है, तब उसके भीतर का अहंकार, मोह, लालच और कपट जैसे दोष खत्म हो जाते हैं और वह ईश्वर के प्रेम में डूब जाता है। इसलिए कबीर हमें सिखाते हैं कि जीवन में सादगी, सच्चाई, प्रेम और आत्मज्ञान को अपनाना चाहिए — यही सच्ची भक्ति और असली इंसानियत है।

शब्दावली

- सुभर: अच्छी तरह भरा हुआ

- केलि: क्रीड़ा

- मुकताफल: मोती

- दुलीचा: आसन

- स्वान: कुत्ता

- झक मारना: वक्त बर्बाद करना

- पखापखी: पक्ष-विपक्ष

- कारनै: कारण

- सुजान: चतुर

- निकटि: निकट

- काबा: मुसलमानों का पवित्र तीर्थस्थल

- मोट चुन: मोटा आटा

- जनमिया: जन्म लेकर

- सुरा: शराब

- टाटी: लकड़ी का पल्ला

- थुँनी: स्तम्भ

- बलिंडा: छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी

- छाँनि: छप्पर

- भांडा फूटा: भेद खुला

- निरचू: थोड़ा भी

- चुवै: चूता है

- बता: बरसा

- खीनाँ: क्षीण हुआ

|

16 videos|193 docs|43 tests

|

FAQs on साखियाँ एवं सबद - पठन सामग्री तथा भावार्थ - Hindi Class 9 (Kritika and Kshitij)

| 1. साखियाँ क्या हैं और इनका महत्व क्या है ? |  |

| 2. सबदसाखियाँ और सबद में क्या अंतर है ? |  |

| 3. कवी का परिचय क्यों महत्वपूर्ण है ? |  |

| 4. साखियाँ क्यूं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं ? |  |

| 5. साखियों का भावार्थ कैसे समझा जा सकता है ? |  |