सारांश: संघ और इसका क्षेत्र | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

संघ और इसके क्षेत्र

उपमहाद्वीप की विशाल विविधता को देखते हुए, भारतीय संविधान के शिल्पकारों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित एक संघीय संघ का निर्माण किया। हालांकि यह प्रारंभ में एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली थी, क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतें लगातार केंद्रीय सरकार के राज्यों पर नियंत्रण को कम करने का प्रयास करती रहीं। संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 संघ और इसके क्षेत्रों से संबंधित हैं। वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र हैं।

संघ एवं इसकी क्षेत्राधिकार

उपमहाद्वीप की विशाल विविधता को देखते हुए, भारतीय संविधान के रचनाकारों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित एक संघीय संघ का निर्माण किया। हालांकि यह प्रारंभ में एक अत्यधिक केंद्रीकृत प्रणाली थी, क्षेत्रीय राजनीतिक बलों ने लगातार केंद्रीय सरकार के राज्यों पर नियंत्रण को कम करने का प्रयास किया है। संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 संघ और इसके क्षेत्रों से संबंधित हैं। वर्तमान में, भारत में 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र हैं।

भारत - राज्यों का संघ

संविधान का अनुच्छेद 1 भारत, या भारत को, राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। संविधान सभा में देश के नाम पर सहमति की कमी के कारण, पारंपरिक नाम "भारत" और आधुनिक नाम "India" दोनों को अपनाया गया। संविधान की संघीय प्रकृति के बावजूद, "भारत का संघ" शब्द "राज्यों का संघ" के बजाय उपयोग किया गया है। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस विकल्प को समझाते हुए कहा:

- भारतीय संघ राज्यों के बीच एक समझौते पर आधारित नहीं है, जबकि अमेरिकी संघ राज्यों के बीच एक समझौते पर आधारित है।

- राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, जिससे यह अटूट बनता है।

क्षेत्रों का वर्गीकरण: अनुच्छेद 1 भारतीय क्षेत्रों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- राज्यों के क्षेत्र।

- संघीय क्षेत्र।

- वे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किए जा सकते हैं।

राज्यों, संघीय क्षेत्रों और उनके क्षेत्रीय विस्तार के नाम संविधान के पहले अनुसूची में सूचीबद्ध हैं।

- भारत का क्षेत्र और राज्यों का संघ: "भारत का क्षेत्र" "भारत के संघ" की तुलना में एक व्यापक शब्द है। जबकि संघ में केवल राज्य शामिल हैं, क्षेत्र में राज्य, संघीय क्षेत्र और कोई भी भूमि शामिल है जो भारत भविष्य में अधिग्रहित कर सकता है।

- विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण: भारत विदेशी क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तरीकों से अधिग्रहित कर सकता है, जैसे कि हस्तांतरण (अनुबंधों, खरीद, उपहार, पट्टे या जनमत संग्रह के माध्यम से), कब्जा (अविवादित क्षेत्र का), विजय, या दमन। उदाहरणों में दादरा और नगर हवेली, गोवा, दमन और दीव, और सिक्किम का अधिग्रहण शामिल हैं।

अनुच्छेद 2 और 3 - राज्यों की स्वीकृति और पुनर्गठन:

- अनुच्छेद 2 संसद को भारत के भीतर नए राज्यों को स्वीकार करने और स्थापित करने का अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 3 भारत के राज्यों के भीतर आंतरिक समायोजन की अनुमति देता है। संसद के पास राज्यों और संघ प्रदेशों को पुनर्गठित करने का व्यापक अधिकार है, जो इसे भारत के राजनीतिक मानचित्र में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है। यह लचीलापन संघ को "विनाशशील राज्यों के अविनाशनीय संघ" के रूप में वर्णित करने का कारण बना है।

अनुच्छेद 3 के तहत, संसद कर सकती है:

- मौजूदा राज्यों में परिवर्तन करके नए राज्यों का निर्माण करना।

- किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या कम करना।

- राज्य की सीमाओं में संशोधन करना।

- राज्यों के नाम बदलना।

राज्य पुनर्गठन के लिए शर्तें: राज्यों के पुनर्गठन के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं:

- परिवर्तनों का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश होनी चाहिए।

- राष्ट्रपति को विधेयक को प्रभावित राज्य की विधान सभा के विचार के लिए संदर्भित करना चाहिए, लेकिन वह विधान सभा की प्रतिक्रिया के प्रति बाध्य नहीं है। यह संदर्भ प्रक्रिया संघ प्रदेशों पर लागू नहीं होती है।

अनुच्छेद 4: अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून (नए राज्यों या सीमाओं, क्षेत्रों, और नामों में परिवर्तन के संबंध में) अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधनों के रूप में योग्य नहीं हैं। इसलिए, ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए संसद में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जिससे यह प्रक्रिया सामान्य कानून बनाने के समान हो जाती है।

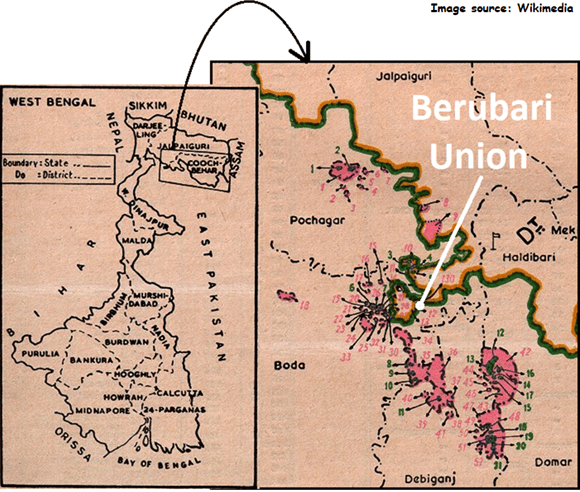

मामला अध्ययन: बेर्बारी संघ

- यह प्रश्न कि क्या संसद, अनुच्छेद 3 के तहत, एक विदेशी देश को भारतीय क्षेत्र का अंश सौंपने का अधिकार रखती है, तब उत्पन्न हुआ जब केंद्र सरकार के द्वारा बेर्बारी संघ (पश्चिम बंगाल) का एक भाग पाकिस्तान को स्थानांतरित करने के निर्णय ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया। इस मामले में अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ की आवश्यकता थी।

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद के अधिकार भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपने तक नहीं फैले हैं। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट क्षेत्र को स्थानांतरित करने के लिए 1960 का 9वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू करना पड़ा।

- 1969 के एक निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारत और किसी अन्य देश के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि यह क्षेत्र के हस्तांतरण से संबंधित न हो। ऐसे कार्यों को कार्यकारी शाखा के माध्यम से लागू किया जा सकता है। हालाँकि, यदि कार्यकारी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लेता है, तो उस स्थानांतरण को औपचारिक रूप देने के लिए संसद को संवैधानिक संशोधन पारित करना होगा।

स्वतंत्रता के बाद राज्यों का संगठन स्वतंत्र भारत ने ब्रिटिश से एक विखंडित राजनीतिक-प्रशासनिक संरचना विरासत में प्राप्त की। संविधान सभा और अंतरिम सरकार का प्राथमिक कार्य इस संरचना को व्यवस्थित करना था। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रियासतों का एकीकरण था।

स्वतंत्रता के समय, राजनीतिक संस्थाओं के दो प्रकार थे:

- ब्रिटिश प्रांत – जो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासित थे।

- राजकीय राज्य – जो ब्रिटिश सर्वोच्चता के तहत स्थानीय राजाओं द्वारा शासित थे।

स्वतंत्रता के समय लगभग 550 राजकीय राज्य थे। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने इन राज्यों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया (हालांकि माउंटबेटन योजना ने स्वतंत्रता को नामंजूर कर दिया)।

भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर सभी राजकीय राज्यों ने एक्सेसन का औज़ार पर हस्ताक्षर किए और भारत में शामिल हुए, सिवाय हैदराबाद, जूनागढ़, और जम्मू और कश्मीर के। इन राज्यों को बाद में भारत में विभिन्न तरीकों से एकीकृत किया गया:

- हैदराबाद – पुलिस कार्रवाई के माध्यम से।

- जूनागढ़ – जनमत संग्रह के माध्यम से।

- जम्मू और कश्मीर – पाकिस्तानी जनजातीय बलों के आक्रमण के बाद एक्सेसन का औज़ार पर हस्ताक्षर किया।

राज्यों का समूहकरण

स्वतंत्रता के बाद, भारत के राज्यों को प्रारंभ में चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:

- भाग A: इसमें ब्रिटिश भारत के प्रमुख प्रांत जैसे बिहार, बंबई, केंद्रीय प्रांत और बेरार, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत (बाद में उत्तर प्रदेश नामित), असम, पूर्वी पंजाब, और पश्चिम बंगाल शामिल थे।

- भाग B: इसमें वे प्रमुख राजकीय राज्य शामिल थे जिन्होंने भारत में शामिल होने का निर्णय लिया।

- भाग C: इसमें छोटे राजकीय राज्य और कुछ पूर्व में मुख्य आयुक्त के प्रांत शामिल थे।

- भाग D: इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे, जिन्हें उस समय अत्यंत पिछड़ा माना जाता था।

यह वर्गीकरण विभिन्न क्षेत्रों के एकजुट राजनीतिक संरचना में एकीकृत करने के लिए एक अस्थायी प्रशासनिक उपाय था।

भाग A: ये पूर्व ब्रिटिश प्रांत थे। इन्हें एक निर्वाचित गवर्नर और राज्य विधानसभा द्वारा प्रशासित किया जाता था। इस श्रेणी में 9 राज्य थे: असम, बिहार, बॉम्बे, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल।

भाग B: ये पूर्व रियासतों से जुड़े थे। इन्हें एक राजप्रमुख द्वारा शासित किया जाता था, जो आमतौर पर एक पूर्व राजकुमार होता था। इस श्रेणी में 9 राज्य थे: हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर, मैसूर, मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ (PEPSU), राजस्थान,Vindhya प्रदेश, त्रावणकोर-कोचीन, और सौराष्ट्र।

भाग C: इस श्रेणी में पूर्व रियासतें और प्रांत शामिल थे, जिन्हें एक मुख्य आयुक्त या लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा प्रशासित किया जाता था। इस श्रेणी में 10 राज्य थे: अजमेर, कूर्ग, कूच-बीहार, भोपाल, बिलासपुर, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, और त्रिपुरा।

भाग D: इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल थे, जिन्हें एक संघ क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया था और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य आयुक्त द्वारा शासित किया जाता था।

भाषाई मांगें और राज्य सीमाएं

राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन की मांग स्वतंत्रता के बाद की एक नई सोच नहीं थी; इसकी जड़ें ब्रिटिश भारत में भी थीं। बंगाल में हुए विभाजन के खिलाफ आंदोलन ने आंध्र (जो मद्रास प्रांत का हिस्सा था) और ओडिशा जैसे क्षेत्रों में समान भाषाई आकांक्षाओं को जागृत किया।

- 1920 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी पार्टी इकाइयों को भाषाई आधार पर संगठित किया।

- 1930 में, अपने मद्रास सत्र में, कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें प्रांतों के पुनर्गठन की मांग की गई थी।

- 1928 में, अखिल भारतीय सम्मेलन ने सिंधी को एक अलग भाषा के रूप में मान्यता दी और सिंध प्रांत के गठन का विरोध नहीं किया।

हालाँकि, विभाजन का दर्दनाक अनुभव संविधान सभा को भाषाई राज्यों को तुरंत मान्यता देने में संकोच कर रहा था।

धर आयोग और JVP समिति

- देश के विभिन्न हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों से भाषाई पुनर्गठन की मांगों के फलस्वरूप, सरकार ने जून 1948 में S.K. धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया।

- आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करने की सिफारिश की, न कि भाषा के आधार पर।

- धर आयोग की रिपोर्ट के कारण व्यापक असंतोष उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस ने 1949 में एक और समिति का गठन किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, और पट्टाभि सीतारामैया सदस्य थे—इसलिए इसे JVP समिति कहा गया।

- JVP समिति ने अपनी रिपोर्ट में केवल भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को अस्वीकार कर दिया।

- हालांकि, 1953 तक, आंध्र में, विशेष रूप से गांधीवादी नेता पोट्टी श्रीरामालू की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु के बाद, आंदोलन ने सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य बनाने के लिए मजबूर किया, जिसमें तेलुगू भाषी क्षेत्रों को मद्रास से अलग किया गया।

राज्य पुनर्गठन आयोग (फजल अली आयोग)

- आंध्र प्रदेश के गठन ने अन्य क्षेत्रों में भाषाई पुनर्गठन की मांगों को प्रोत्साहित किया।

- इसके जवाब में, सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया।

- आयोग ने "एक भाषा-एक राज्य" सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए, व्यापक रूप से भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया, यह जोर देते हुए कि भारत की एकता का विचार सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए।

- फजल अली आयोग ने राज्यों की चार श्रेणियों (भाग A, B, C, और D) को घटाकर केवल दो श्रेणियों: राज्यों और संघ क्षेत्र का निर्माण करने की सिफारिश की।

- इसके अलावा, इसने भाग B राज्य हैदराबाद को आंध्र के साथ विलय करने का सुझाव दिया।

- आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, संसद ने 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया, जिसने पहले की चारfold वर्गीकरण को समाप्त कर दिया और भारत को राज्यों और संघ क्षेत्रों में विभाजित किया।

- इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, भारत में 14 राज्य और 6 संघ क्षेत्र बने।

1956 के बाद राज्यों का गठन और जातीय राज्य

- 1956 में राज्यों के बड़े पैमाने पर पुनर्गठन के बावजूद, भाषा, सांस्कृतिक पहचान, और जातीयता के आधार पर आगे पुनर्गठन की मांगें जारी रहीं, जिसके परिणामस्वरूप मौजूदा राज्यों का विभाजन हुआ।

- गुजरात और महाराष्ट्र: भाषा आधारित आंदोलनों के कारण 1960 में मुंबई राज्य का विभाजन हुआ, जिससे गुजराती भाषी लोगों के लिए गुजरात और मराठी भाषी लोगों के लिए महाराष्ट्र का निर्माण हुआ।

- दादरा और नगर हवेली: यह क्षेत्र 1954 में पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ और 1961 तक एक स्थानीय निकाय द्वारा शासित रहा, जब इसे 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से एक संघीय क्षेत्र बना दिया गया।

- गोवा, दमन और दियू: 1961 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से पुर्तगाल से अधिग्रहित, इन क्षेत्रों को 1962 में 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संघीय क्षेत्र बनाया गया। गोवा ने 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त किया, जबकि दमन और दियू संघीय क्षेत्र बने रहे। 2019 में, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दियू को एक संघीय क्षेत्र में मिला दिया गया।

- पुदुचेरी: फ्रांस ने 1954 में पुदुचेरी, यनाम, कराईकल और महे पर भारत का नियंत्रण सौंप दिया। इन क्षेत्रों का प्रशासन अधिग्रहित क्षेत्रों के रूप में 1962 तक किया गया, जब 14वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इन्हें संघीय क्षेत्र के रूप में स्थापित किया।

- हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश: एक अलग सिख राज्य की मांग के कारण, शाह आयोग ने 1966 में पंजाब के विभाजन की सिफारिश की। इससे हिंदी भाषी क्षेत्रों से हरियाणा का निर्माण हुआ, जबकि पंजाबी भाषी क्षेत्र पंजाब बने। पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया गया, जो 1971 में राज्य बना।

- सिक्किम: ब्रिटिश भारत के तहत एक रजवाड़ा राज्य, सिक्किम स्वतंत्रता के बाद भारत का "संरक्षित क्षेत्र" बना। 1974 में, इसे 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से "संबद्ध राज्य" का दर्जा दिया गया, लेकिन 1975 में एक जनमत संग्रह ने इसके राजतंत्र को समाप्त कर दिया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, इसके प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधानों के लिए संविधान में अनुच्छेद 371F जोड़ा गया।

- तेलंगाना: 2014 में आंध्र प्रदेश से निकाला गया, तेलंगाना का विभाजन तेलंगाना के लोगों की लंबे समय से चल रही मांग का परिणाम था, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के साथ विलय के बाद अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की थी। सामान्य भाषा (तेलुगु) के बावजूद, ऐतिहासिक मतभेदों ने तेलंगाना के भारत के 29वें राज्य के रूप में गठन में योगदान किया।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन: 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य का पुनर्गठन दो संघीय क्षेत्रों—जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख—के रूप में किया गया, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत हुआ। इस कदम से पहले एक संवैधानिक परिवर्तन हुआ जिसने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया, जिससे भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए। पुनर्गठन ने लद्दाख की लंबे समय से चल रही मांग को पूरा किया, जिसके निवासियों ने उपेक्षा की चिंताओं को व्यक्त किया था। इसके अलावा, भू-राजनीतिक कारणों ने इस निर्णय में योगदान दिया।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन

31 अक्टूबर 2019 को, जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो संघ शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया, जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत हुआ। इस कदम से पहले एक संवैधानिक परिवर्तन हुआ जिसने अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया, जिससे भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर पर लागू हो गए। यह पुनर्गठन लद्दाख की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है, जिसके निवासियों ने उपेक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की थी। इसके अतिरिक्त, भू-राजनीतिक कारणों ने इस निर्णय में योगदान दिया।

- प्रशासन: दोनों संघ शासित प्रदेशों (UTs) का प्रशासन अनुच्छेद 239A के तहत उपराज्यपालों द्वारा किया जाता है। जम्मू और कश्मीर का UT एक विधायिका बनाए रखता है, जबकि लद्दाख के पास कोई विधायिका नहीं है।

- सीमा निर्धारण आयोग (2020): आयोग ने जम्मू और कश्मीर विधान सभा की सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी, जिसमें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) के लिए 24 सीटें आरक्षित थीं। इसने अनुसूचित जनजातियों (STs), कश्मीरी प्रवासियों, और PoK के विस्थापित व्यक्तियों के लिए सीटों के आरक्षण के प्रावधान भी सुझाए।

भारत में जातीय राज्यों का गठन 1963 में नागालैंड से शुरू हुआ।

- नागालैंड: यह राज्य नागा पहाड़ियों और तुएनसांग क्षेत्रों को असम से काटकर स्थापित किया गया।

- मणिपुर, त्रिपुरा, और मेघालय: 1970 में, मेघालय का स्वायत्त राज्य गारो, खासी और जैंटिया पहाड़ियों के स्वायत्त जिलों से बनाया गया। इसे 1972 में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें कुछ गैर-जनजातीय क्षेत्रों का विलय भी शामिल था। मणिपुर और त्रिपुरा, जो पहले संघ शासित प्रदेश थे, लगभग उसी समय पूर्ण राज्य के दर्जे में पदोन्नत किए गए। इसके अतिरिक्त, असम से दो नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए: अरुणाचल प्रदेश (पूर्व में उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी) और मिजोरम (पूर्व में मिजो पहाड़ी जिला)। 1986 में, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया।

- छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, और झारखंड: 2000 में, छत्तीसगढ़ और झारखंड को क्रमशः मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों से बनाया गया, जहां जनसंख्या का अधिकांश भाग जनजातीय था। उसी वर्ष, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से विभाजित करके एक पहाड़ी राज्य के रूप में स्थापित किया गया।

राज्यत्व की मांगों के पीछे के कारण

राज्यत्व की मांगें क्षेत्र, भाषा, जातीयता और पिछड़ेपन के आधार पर भारत के विभिन्न हिस्सों में जारी हैं। इन मांगों के पीछे कई कारक हैं:

- उपनिवेशीय विरासत: उपनिवेशीय काल के दौरान किए गए क्षेत्रीय व्यवस्थाएं मुख्य रूप से प्रशासनिक थीं, जिन्होंने देश की भाषाई, क्षेत्रीय और जातीय विविधता की अनदेखी की।

- ऐतिहासिक सीमाएं: भारत में ब्रिटिश राज से पहले कोई केंद्रीकृत राजनीतिक संरचना नहीं थी; प्री-ब्रिटिश सीमाएं अक्सर जातीय-सांस्कृतिक विचारों पर आधारित थीं। ब्रिटिश राज के अंत ने इन पुराने जातीय-सांस्कृतिक पहचान को फिर से प्रकट होने का अवसर दिया।

- लोकतांत्रिक आकांक्षाएं: लोकतंत्र और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत ने विभिन्न समुदायों में आत्म-शासन की आकांक्षाओं को बढ़ावा दिया।

- नवीन वर्गों का उदय: भूमि सुधारों ने बड़े जमींदारों की शक्ति को कम किया, जिससे एक नए वर्ग का उदय हुआ जो स्वायत्तता की आकांक्षा रखता था, जैसा कि उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश जैसी मांगों में देखा गया।

- क्षेत्रीय विषमता के प्रति जागरूकता: बढ़ती लोकतांत्रिक जागरूकता और शिक्षा के साथ, लोग ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों के कारण उत्पन्न क्षेत्रीय विषमताओं के प्रति अधिक जागरूक हो गए, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड जैसी मांगों में उदाहरणित है।

|

464 docs|420 tests

|