पठन सामग्री और भावार्थ: राम लक्ष्मण परशुराम संवाद | Hindi Class 10 PDF Download

लेखक परिचय

तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गाँव में सन् 1532 ई. में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अशुभ नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उनके माता-पिता ने उन्हें त्याग दिया था। वे घूमते-फिरते, माँगकर खाते हुए बड़े हुए और आगे चलकर गुरु नरहरिदास के शिष्य बने।

उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पत्नी के कटु वचनों से उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने सन् 1574 ई. में अयोध्या में ‘रामचरितमानस’ नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना आरंभ की।

तुलसीदास जी का देहावसान सन् 1623 ई. में काशी में हुआ। उनकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है –

संवत सोलह सौ असी, असी गंग के तीर।

श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर॥

पठन सामग्री और भावार्थ

चौपाई 1

नाथ संभुधनु भंजनिहारा, होइहि केउ एक दास तुम्हारा।।

आयेसु काह कहिअ किन मोही। सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही।।

सेवकु सो जो करै सेवकाई। अरिकरनी करि करिअ लराई।।

सुनहु राम जेहि सिवधनु तोरा। सहसबाहु सम सो रिपु मोरा।।

सो बिलगाउ बिहाइ समाजा। न त मारे जैहहिं सब राजा॥

सुनि मुनिबचन लखन मुसुकाने। बोले परसुधरहि अवमाने॥

बहु धनुहीं तोरीं लरिकाईं। कबहुँ न असि रिस कीन्हि गोसाईं॥

एहि धनु पर ममता केहि हेतू। सुनि रिसाइ कह भृगुकुलकेतू॥

रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न सँभार।

धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार।।

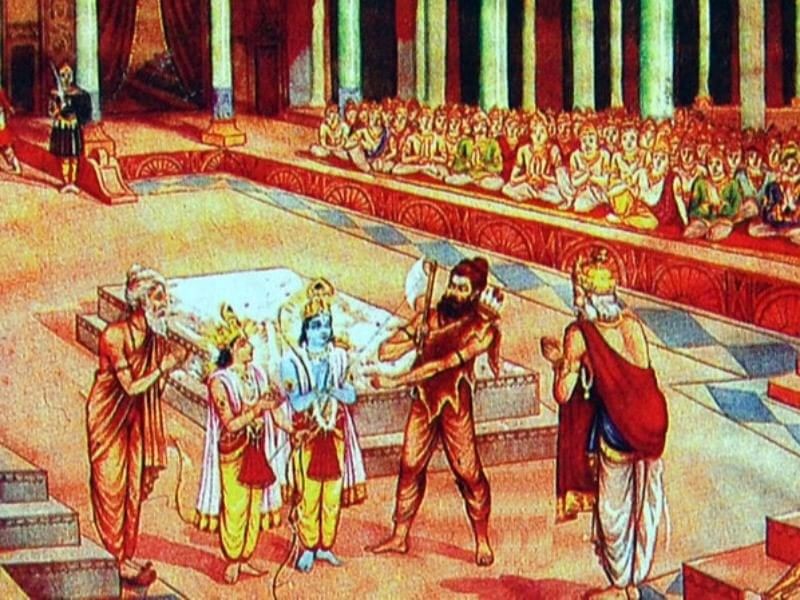

व्याख्या: श्री राम जी के द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने के कारण जब परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं तब उन के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो गए तो श्री राम ने आगे बढ़कर परशुराम जी से कहा कि हे नाथ ! भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आप की क्या आज्ञा है , आप मुझसे क्यों नहीं कहते ? राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम जी बोले – सेवक वह कहलाता है , जो सेवा का कार्य करता है। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप किसी को कष्ट दे कर उसको खुशी नहीं दे सकते।

हे राम ! मेरी बात सुनो , जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है , वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अर्थात जिसने भी भगवान् शिव के धनुष को तोड़ा है , उसकी चाहे हज़ार भुजाएँ हों वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर वो राजसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वह व्यक्ति खुद बखुद इस समाज से अलग हो जाए , नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएँगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले – हे गोसाईं ( संत ) ! बचपन में हमने ऐसे छोटे – छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे , किंतु ऐसा क्रोध तो कभी किसी ने नहीं किया , जिस प्रकार आप कर रहे हैं। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है ?

लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले – अरे राजा के पुत्र ! मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है ? तू सँभल कर नहीं बोल पा रहा है । समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान ही दिखाई देता है ?

भावार्थ: इस चौपाई में परशुराम जी के क्रोध को दिखाया गया है। जो अपने आराध्य भगवान् शिव के धनुष के टूटने से अत्यंत दुखी हैं और धनुष को तोड़ने वाले को अपने शत्रु की तरह देख रहे हैं।

चौपाई 2

लखन कहा हँसि हमरें जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना।।

का छति लाभु जून धनु तोरें। देखा राम नयन के भोरें।।

छुअत टूट रघुपतिहु न दोसू। मुनि बिनु काज करिअ कत रोसू।।

बोले चितइ परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा।।

बालकु बोलि बधउँ नहिं तोही। केवल मुनि जड़ जानहि मोह।।

बाल ब्रह्मचारी अति कोही। बिस्व बिदित छत्रियकुल द्रोही।।

भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही। बिपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही।।

सहसबाहु भुज छेदनिहारा। परसु बिलोकु महीपकुमारा।।

मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर।

गर्भन्ह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर।।

व्याख्या: परशुराम जी का शिव धनुष की ओर इतना प्रेम देख कर और उसके टूट जाने पर अत्यधिक क्रोधित होता हुआ देख कर लक्ष्मण जी हँसकर परशुराम जी से बोले कि हे देव ! सुनिए , मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं ।

लक्ष्मण श्रीराम की ओर देखकर बोले कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है तथा क्या हानि , यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था , लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया । फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है ? मुनिवर ! आप तो बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं ? कहने का तात्पर्य यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के क्रोध को बेमतलब का मान रहे थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी के क्या भाव जुड़े थे।

लक्ष्मण जी की व्यंग्य भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट ! क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है ? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है ? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ ।मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ ।

मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। हे राजकुमार ! मेरे इस फरसे को देख , जिससे मैंने सहस्रबाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था ।

अरे राजा के बालक लक्ष्मण ! तू मुझसे भिड़कर अपने माता – पिता को चिंता में मत डाल अर्थात अपनी मौत को न बुला । मेरा फरसा बहुत भयंकर है । यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जब क्रोध आता है तो वे किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते।

भावार्थ: इस चौपाई में परशुराम जी, लक्ष्मण जी की व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। हालांकि वे लक्ष्मण जी को हानि पहुँचाना नहीं चाहते, इसलिए वे केवल अपने क्रोध और शक्ति का परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि उनका फरसा इतना भयानक है कि वह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि परशुराम जी केवल उसी व्यक्ति को दंड देना चाहते हैं जिसने उनके आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है। वे लक्ष्मण जी को एक बालक समझते हुए उन्हें केवल चेतावनी देते हैं, न कि कोई नुकसान पहुँचाते हैं।

चौपाई 3

बिहसि लखनु बोले मृदु बानी। अहो मुनीसु महा भटमानी।।

पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारू।।

इहाँ कुम्हड़बतिया कोउ नाहीं। जे तरजनी देखि मरि जाहीं।।

देखि कुठारु सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना।।

भृगुसुत समुझि जनेउ बिलोकी। जो कछु कहहु सहउँ रिस रोकी।।

सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरें कुल इन्ह पर न सुराई।।

बधें पापु अपकीरति हारें। मारतहूँ पा परिअ तुम्हारें।।

कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ब्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा।।

जो बिलोकि अनुचित कहेउँ छमहु महामुनि धीर।

सुनि सरोष भृगुबंसमनि बोले गिरा गंभीर।।

व्याख्या: परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक कोमल वाणी में हँसकर उनसे बोले कि हे मुनिवर ! आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार – बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूँक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं , परंतु हे मुनिवर ! यहाँ पर कोई भी सीता फल अर्थात कुम्हड़े के छोटे फल के समान नहीं हैं , जो तर्जनी उँगली दिखाए जाने मात्र से ही मर जाएँ। ( यहाँ लक्षमण जी ने , तर्जनी उँगली को देखते ही मर जाएँ , ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परशुराम जी ने क्रोध में अपनी तर्जनी उँगली दिखा कर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता अर्थात उनके सामने नहीं आ जाता जिसने उनके आराध्य शिव जी का धनुष तोड़ा है तो वे वहाँ सभा में उपस्थित सभी राजाओं का वध कर देंगे )

मुनि जी ! मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष – बाण देखकर ही अभिमानपूर्वक आपसे कुछ कहा था। कहने का तात्पर्य यह है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं इन्हें देखकर ही , जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता , ब्राह्मण , भगवान के भक्त और गाय , इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते , क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति अथवा अपयश ( बदनामी ) होता है । इसीलिए आप मारें तो भी , हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। हे महामुनि ! आपका तो एक – एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष – बाण धारण किया हुआ है।

आपके धनुष बाण और कुठार (फरसे) को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर ! आप मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण के यह व्यंग्य – वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे।भावार्थ: परशुराम जी को अत्यधिक क्रोधित हो कर अपने क्रोधित व्यवहार के बारे में बताते हुए देख कर लक्ष्मण जी इनका और अधिक अपमान करने लगे और उनके बताए तर्कों का खंडन करने लगे। लक्ष्मण जी द्वारा ऐसा करने पर परशुराम जी और अधिक क्रोधित हो गए।

शब्दार्थ

- भंजनिहारा: भंग करने वाला

- रिसाइ: क्रोध करना

- रिपु: शत्रु

- बिलगाउ: अलग होना

- अवमाने: अपमान करना

- लरिकाईं: बचपन में

- परसु: फरसा

- कोही: क्रोधी

- महादेव: ब्राह्मण

- बिलोक: देखकर

- अर्भक: बच्चा

- महाभट: महान योद्धा

- मही: धरती

- कुठारु: कुल्हाड़ा

- कुम्हड़बतिया: बहुत कमजोर

- तर्जनी: अनामिका के बगल वाली अंगुली’ के लिए कहा गया है

- कुलिस: कठोर

- सरोष: क्रोध सहित

|

32 videos|331 docs|69 tests

|

FAQs on पठन सामग्री और भावार्थ: राम लक्ष्मण परशुराम संवाद - Hindi Class 10

| 1. Who are the main characters in the conversation between Ram, Lakshman, and Parashuram? |  |

| 2. What is the topic of conversation in the passage? |  |

| 3. What is the significance of the conversation between Ram, Lakshman, and Parashuram? |  |

| 4. What lesson can be learned from the conversation between Ram, Lakshman, and Parashuram? |  |

| 5. What is the significance of Lord Rama's humility in the conversation? |  |