विधायिका - राजनितिक विज्ञान - 1, Class XI Notes - Class 11 PDF Download

केन्द्रीय विधायिका

विधायिका:

लोकतान्त्रिक देशों में विधानमंडल कानून बनाने वाला एक प्रमुख अंग है | जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है | यह संसदीय कार्य-प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है | विधानमंडल दो स्तरों पर कार्य करता है |

(i) केन्द्रीय संसद और

(ii) राज्य विधानमंडल

संसद की हमें क्या आवश्यकता है ? अथवा संसद का कार्य :

संसद की हमें निम्न कारणों से आवश्यकता है |

(i) विधि-निर्माण या कानून बनाना विधानमंडल का एक प्रमुख कार्य है | यह देश के लिए नए कानून को बनाता है और पुराने कानूनों में संसोधन करता है अथवा उसे निरस्त करता है |

(ii) वित्तीय कार्य - विधानमंडल वित्तीय कार्यों का देखभाल करता है यह राष्ट्रिय खजाने की अभिरक्षक भी है | इनकी स्वीकृति के बिना कोई नया कर लगाया नहीं जाता और संचित खजाने के आधार पर ये नए वित्तीय योजनाएँ बनाते हैं |

(iii) ये कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखते है और महत्वपूर्ण मामलों में कार्यपालिका को विधानमंडल से स्वीकृति के बाद ही कार्य करना होता है |

(iv) जनता के शिकायतों को विधानमंडल के द्वारा ही प्रकाश में लाया जाता है | ये वाद-विवाद अथवा बहस के द्वारा शिकायतों पर प्रकाश डालते हैं |

(v) संसद भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है |

(vi) संसद के पास न्यायिक कार्य भी है जैसे भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च और सर्वोच्य न्यायलय के न्याधिशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने के कार्य करती है |

विधायिका दो प्रकार के हैं |

(1) केंद्र में संसद

(2) राज्य में राज्य विधानमंडल

भारतीय संसद के दो भाग है |

(1) लोकसभा : भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोक सभा कहते है | जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके 542 सदस्य चुने जाते है |

(2) राज्यसभा : भारतीय संसद के अन्य सदन जो स्थायी होता है राज्यसभा कहते है | इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है |

संसद में दो सदनों की आवश्यकता :

(i) विविधताओं से पूर्ण देश प्राय: द्वि-सदनात्मक राष्ट्रिय विधायिका चाहते है ताकि समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके |

(ii) इसका एक अन्य लाभ यह है कि एक सदन द्वारा लिए गए प्रत्येक निर्णय पर दुसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है |

(iii) प्रत्येक विधेयक और निति पर दो बार विचार होता है |

(iv) एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता है |

द्वि-सदनात्मक विधायिका वाले प्रान्त:

(i) बिहार

(ii) जम्मू और कश्मीर

(iii) उत्तर-प्रदेश

(iv) महाराष्ट्र

(v) कर्नाटक

राज्यसभा :

राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है | इसे संसद का उपरी सदन भी कहते है जो एक स्थायी सदन होता है | यह सदन कभी भंग नहीं होता है | इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है |

राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव: राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है जिसमें किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्य को चुनते है और फिर राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं | अत: यह चुनाव अप्रत्यक्ष होता है |

राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए दो सिद्धांत:

(i) देश के सभी क्षेत्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व दिया जाये |

(ii) देश के विभिन्न क्षेत्रों को उनके जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाये |

राज्यसभा के सदस्य और उनका कार्यकाल :

राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए चूना जाता है | प्रत्येक दो वर्ष पर राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते है और इन्ही एक तिहाई सदस्यों के लिए चुनाव होते हैं | इस प्रकार राज्य सभा कभी भी पूरी तरह भंग नहीं होती है | यही कारण है कि इसे संसद के स्थायी सदन के रूप में जाना जाता है |

राज्य सभा के मनोनीत सदस्य : राज्य सभा में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त 12 मनोनीत सदस्य भी होते है | देश के वे लोग जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो उन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा सदस्य मनोनीत किया जाता है | राज्यसभा के 245 सदस्यों में से12 मनोनीत सदस्य होते हैं |

राज्यसभा की शक्तियाँ :

(a) समान्य विधेयकों पर विचार कर उन्हें पारित करती है और धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है |

(b) संवैधानिक संशोधनों को पारित करती है |

(c) प्रश्न पूछ कर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है |

(d) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उन्हें और सर्वोच्य न्यायलय के न्यायधीशों को हटा सकती है |

(e) उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है |

(f) यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है |

(g) यह राज्यों की हितों (शक्तियों ) की रक्षा करती है |

लोकसभा:

लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं | लोकसभा चुनावों के लिए पुरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जाता है | और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे सांसद (Member of parliyament) कहा जाता है | इस समय लोक सभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं | इन निर्वाचन क्षेत्रों को संसदीय क्षेत्र भी कहा जाता है |

लोकसभा सदस्यों का चुनाव: लोकसभा चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर होता है | प्रत्येक मत (वोट) का मूल्य समान होता है | लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है |

लोकसभा भंग की प्रक्रिया : लोकसभा चुनाव के बाद यदि किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है अथवा कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है और उसे कुछ दिनों में बहुमत सिद्ध करने के लिए कहता है | यदि उस दल का नेता (प्रधानमंत्री) बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है और वह राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है | लोकसभा को 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले ही भंग किया जा सकता है |

लोकसभा की शक्तियाँ :

(a) संध सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है | धन विधेयकों और समान्य विधेयकों को प्रस्तुत और पारित करती है |

(b) कर-प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृति देती है |

(c) प्रश्न पूछ, पूरक प्रश्न पूछ कर, प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रण करती है |

(d) लोकसभा संविधान में संशोधन का कार्य करती है |

(e) आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देती है |

(f) राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है और उन्हें और सर्वोच्य न्यायलय के न्यायधीशों को हटा सकती है |

(g) समिति और आयोगों का गठन करती है और उनके प्रतिवेदन पर विचार करती है |

(h) धन विधेयक केवल लोकसभा में में ही प्रस्तुत किये जा सकते है |

लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्तियाँ है :

राज्यसभा को जनता नहीं बल्कि विधायक चुनते है |

संविधान द्वारा अपनायी गई लोकतान्त्रिक व्यवस्था में जनता के पास अंतिम शक्ति होती है |

यही कारण है कि संविधान ने निर्वाचित प्रतिनिधियों (लोकसभा ) के पास ही सरकार को हटाने और वित् पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी है |

कानून बनाने की प्रक्रिया :

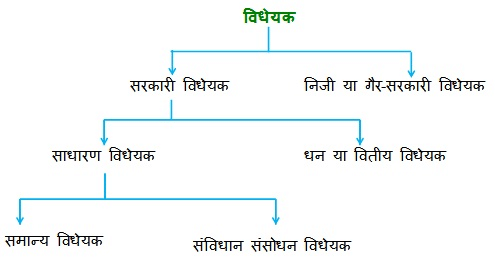

विधेयक: प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते है |

विधेयक दो प्रकार के होते है :

(1) सरकारी विधेयक : वह विधेयक जिसे सरकार का कोई मंत्री संसद में पेश/प्रस्तुत करता है | सरकारी विधेयक कहलाता है |

सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते है |

(a) साधारण विधेयक : धन या वित्तीय विधेयक को छोड़कर सभी सरकारी विधेयक साधारण विधेयक होते हैं | जैसे - जनता से जुडी मामलों के लिए कोई नया कानून बनाना हो या संविधान में कोई संसोधन करना हो |

साधारण विधेयक दो प्रकार के होते है |

(i) समान्य विधेयक

(ii) संविधान संसोधन विधेयक

(b) धन या वित्तीय विधेयक : वह विधेयक जो किसी नए कर, छुट या अन्य वित्तीय लेनदेन से संबंधित हो या किसी कार्य के लिए धन मुहैया कराना हो ऐसे विधेयक को वितीय विधेयक कहते है |

(2) निजी विधेयक या गैर-सरकारी विधेयक : वह विधेयक जिसे मंत्री के अलावा संसद का कोई अन्य सदस्य संसद में प्रस्तुत करे तो उसे निजी विधेयक कहते है |

संसद से कानून बनाने की प्रक्रिया :

कोई भी कानून का प्रस्ताव कानून बनने से पहले विधेयक (bill) होता है जब वह संसद के दोनों सदन से बहस के बाद स्वीकृत हो जाने के बाद मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है | राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह मंजूर हो जाता है और फिर वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है |

हमें विधेयक या किसी कानून की क्या आवश्यकता है ?

(i) कोई भी राजनितिक दल अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के लिए या आगामी चुनाव में जीतने के इरादे से किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकती है |

(ii) लोकहितकारी कार्य को करने के लिए या अनेक हित-समूहों के द्वारा मिडिया और नागरिक संगठन भी किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकती है |

(iii) कोई भी सरकार अपने योजनाओं को पूरा करने लिए अथवा जनता से किये वायदों को पूरा करने लिए संसद में विधेयक ला सकती है |

(iv) वर्त्तमान परिस्थिति में यदि संविधान में संसोधन की आवश्यकता हो तो सरकार संविधान संसोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत का सकती है |

कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनितिक प्रक्रिया भी है |

(i) विधेयक बनाने में aएक बातों का ध्यान रखना पड़ता है जैसे - कानून लागु करने के लिए जरुरी संसाधन कहाँ से जुटाया जायेगा | विधेयक का कितना समर्थन और कितना विरोध होगा, चुनाब में इस कानून का क्या प्रभाव होगा आदि समस्याएँ राजनितिक फैसले होते है |

(ii) यदि गठबंधन सरकार है तो सहयोगी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया या भूमिका होगी यह भी राजनितिक प्रक्रिया है |

(iii) कानून बनाने की प्रक्रिया से पहले उस कानून के लिए मंत्रिमंडल में इस बात पर विचार किया जाता है |

(iv) कई बार एक कानून कई मंत्रालयों से जुड़ा होता है जिस पर उन सभी मंत्रालयों का विचार लेना होता है फिर प्रमुख संबद्ध मंत्रालय विधेयक का प्रारूप तैयार करता है |

संसद में धन विधेयक पास करने की प्रक्रिया :

(i) धन विधेयक केवल लोकसभा में ही शुरू हो सकता है |

(ii) जब लोकसभा धन विधेयक को पास कर देती है तो इसको राज्यसभा की सिफारिशों के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है |

(iii) राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों को लोकसभा को लौटा देता है, यह लोकसभा की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा के सिफारिशों को माने ले या ना माने |

(iv) यदि लोकसभा राज्य सभा की सिफारिशों को मान लेता है तो यह समझा जायेगा कि धन विधेयक उन राज्यसभा की उन सुधारों के साथ दोनों सदनों ने पास कर दिया है |

(v) यदि राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा स्वीकार नहीं करती है तो यह समझा जायेगा कि धन विधेयक लोकसभा द्वारा पास किये गए रूप में दोनों सदनों ने पास कर दिया है |

(vi) राज्यसभा ने 14 दिन के भीतर यह बिल को नहीं लौटाया तो समझा जायेगा कि उस बिल को दोनों सदनों ने पास कर दिया है |

(vii) कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जायेगा तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते | अर्थात राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृती देने ने मना नहीं करेंगे |

शून्यकाल: प्रश्नकाल के तुरंत पश्चात् 12 बजे आरंभ होने वाले समय को शून्यकाल कहा जाता है |

प्रश्नकाल : प्रश्नकाल संसद के अधिवेशन के समय प्रतिदिन एक अवधि आता है जिसमें मंत्रियों को संसद सदस्यों के तीखे प्रश्नों के जबाब देना पड़ता है | इस अवधि को प्रश्नकाल कहते है |

प्रश्नकाल अक्सर दोनों सदनों की बैठक की सर्वाधिक हलचल वाली अवधि है | प्रश्नकाल मंत्रियों को एक दम सजग रखता है | यह सरकारी अन्याय तथा ढील के प्रति एक महत्वपूर्ण संरक्षण है |

स्थगन या कामरोको प्रस्ताव: सदन समस्त अन्य कार्य छोड़कर तथा तत्कालिक सार्वजानिक महत्व के मामले पर विचार विमर्श शुरे करे ऐसे प्रस्ताव को स्थगन या कामरोको प्रस्ताव कहते है |

प्रश्नकाल की विशेषताएँ :

(i) प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का का सबसे प्रभावी तरीका है |

(ii) संसद के इस अवधि में मंत्रियों से उनके कार्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते है इसलिए यह गहरी रूचि वाला अवधि है |

(iii) लोकहित के लिए प्रश्नकाल की अवधि अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जनता से जुड़े समस्याओं पर सवाल पूछे जाते हैं और इन मुद्दों पर सूचनाएं मांगी जाती है |

संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण :

कार्यपालिका पर नियंत्रण की आवश्यकता:

लोकसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन के सदस्य मिलकर संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का निर्माण करते है | ऐसा हो सकता है कि बहुमत की ताकत पाकर यह कार्यपालिका अपनी शक्तियों का मनमाना प्रयोग करने लगे | जिससे मत्रिमंडल जो कहेगा सदन को वही मानना पड़ेगा | इसलिए कार्यपालिका पर नियंत्रण की आवश्यकता है |

संसद अनेक विधियों के प्रयोग द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है |

(i) बहस और वाद-विवाद के द्वारा : प्रश्नकाल में संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों से कार्यपालिका की जबाबदेही तय होती है | प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका और प्रशासकीय एजेंसियों पर निगरानी रखने का का सबसे प्रभावी तरीका है |

(ii) कानूनों को मंजूरी देने या नामंजूर करने का अधिकार भी संसद के पास है | इस अधिकार के द्वारा संसद कार्यपालिका का नियंत्रण होता है |

(iii) सरकार के कार्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था बजट के द्वारा होता है, जिस बजट को पास करवाने के लिए कार्यपालिका को संसद की मंजूरी लेनी पड़ती है | यही कारण है कि विधायिका को कार्यपालिका के खजाने पर नियंत्रण करने का अवसर मिल जाता है |

(iv) कई बार संसद अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अल्पमत की सरकार को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर कर दिया है | ऐसा तब होता है जब अपने ही गठबंधन के सदस्यों को अपनी सरकार पर विश्वास नहीं हो |

संसदीय विशेषाधिकार : विधायिका में कुछ भी कहने के वावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई क़ानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती | इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते है |

कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण

अविश्वास प्रस्ताव :

जब कोई सरकार या कार्यपालिका लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो विपक्ष या उसके नेता सदन में एक प्रस्ताव लाते है जिसमें सरकार को अल्पमत की सरकार बताया जाता है और उसे फिर से सदन में अपनी बहुमत दिखाने को कहा जाता है | इस प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है | बहुत सी सरकारें अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर चुकी है |

अविश्वास प्रस्ताव संसद द्वारा कार्यपालिका को उतरदायी बनाने का सबसे सशक्त हथियार है |

यह तभी संभव है जब सरकार लोकसभा में अल्पमत हो अन्यथा यह कल्पना मात्र हैं |

संसदीय समितियाँ :

समिति एक छोटी संख्या है जिसे विशेष कार्य सौपा जाता है ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती हैं और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है |

1. वित्तीय समितियाँ :

(i) लोक लेखा समिति : भारत सरकार के विभिन्न विभागों का खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं इसका लेखा जोखा रखती है |

(ii) प्राकलन समिति : खर्च में किफ़ायत किस तरह की जा सकती है |

(iii) लोक उपक्रम समिति: सरकारी उद्योगों की रिपोर्ट की जाँच करती है कि उद्योग का व्यवसाय कुशलता पूर्वक चलाये जा रहे है या नहीं |

2. विभागीय स्थायी समितियाँ : यह कृषि, वाणिज्य उद्योग, गृह मंत्रालय इत्यादि संबंधित विधेयकों की देखरेख करती है |

3. संयुक्त संसदीय समितियाँ : इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं | संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक पर संयुक्त चर्चा अथवा वित्तीय अनिमियतताओं की जाँच के लिए किया जा सकता है |

दलबदल : यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित न हो या दल के निर्देश के विपरीत सदन में मतदान करे अथवा स्वेच्छा से दल की सदस्यता दे दे तो उसे दलबदल कहते है |

दलबदल निरोधक कानून : संविधान के 52 वाँ संशोधन द्वारा सन 1985 में एक कानून बनाया गया जिसके द्वारा सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है | इसे दलबदल निरोधक कानून कहते है | यदि यह सिद्ध हो जाये कि कोई सदस्य ने दलबदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है | उअर ऐसे दलबदलू को किसी भी राजनितिक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है |

FAQs on विधायिका - राजनितिक विज्ञान - 1, Class XI Notes - Class 11

| 1. विधायिका क्या है? |  |

| 2. राजनितिक विज्ञान क्या है? |  |

| 3. विधायी प्रक्रिया में क्या शामिल होता है? |  |

| 4. विधायिका क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 5. राजनितिक विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता और समानता का महत्व क्या है? |  |