समास, उपसर्ग, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द | हिंदी व्याकरण - Class 10 PDF Download

समास

समास का अर्थ है ‘संक्षिप्तीकरण’। इसका शाब्दिक अर्थ होता है – छोटा रूप। अथार्त जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं।

दूसरे शब्दों में: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द (जिसका कोई अर्थ हो) को समास कहते हैं।

जैसे:

- रसोई के लिए घर इसे हम रसोईघर भी कह सकते हैं।

- ‘राजा का पुत्र’ – राजपुत्र

संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत में प्रयोग होता है। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग होता है। समास के बारे में संस्कृत में एक सूक्ति प्रसिद्ध है:

वन्द्वो द्विगुरपि चाहं मद्गेहे नित्यमव्ययीभावः।

तत् पुरुष कर्म धारय येनाहं स्यां बहुव्रीहिः॥

समास रचना में दो पद होते हैं , पहले पद को 'पूर्वपद' कहा जाता है और दूसरे पद को 'उत्तरपद' कहा जाता है। इन दोनों से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है।

जैसे:

- रसोई के लिए घर = रसोईघर

- हाथ के लिए कड़ी = हथकड़ी

- नील और कमल = नीलकमल

- रजा का पुत्र = राजपुत्र

समास के भेद

समास के 6 भेद होते है, जो इस प्रकार है:

1. अव्ययीभाव समास

इसमें प्रथम पद अव्यय होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग, वचन, कारक, में नहीं बदलता है वो हमेशा एक जैसा रहता है।

दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हों वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययीभाव समास ही मने जाते हैं।

जैसे:

- दिनानुदिन = दिन के बाद दिन

- यथार्थ = अर्थ के अनुसार

- बखूबी = खूबी के साथ

- निर्भय = बिना भय के साथ

- यथा शक्ति = शक्ति के अनुसार

- प्रत्येक = एक-एक

- प्रत्यंग = अंग-अंग

- आजीवन = समस्त जीवन

- नित्यप्रति = प्रतिदिन (नित्य प्रति)

- आजन्म = जन्म से मृत्यु तक

- एकाएक = अचानक ही

- निर्विवाद = बिना विवाद के

- हाथो-हाथ = एक हाथ से दूसरे हाथ

2. तत्पुरुष समास

तत्पुरुष समास में उत्तरपद प्रधान होता है, पूर्वपद अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है, तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में विशेषणीय पद और मुख्य पद का संबंध एक निश्चित भावना को प्रकट करता है।

जैसे:

- धर्म का ग्रन्थ = धर्मग्रन्थ

- राजा का कुमार = राजकुमार

- तुलसीदासकृत = तुलसीदास द्वारा कृत (रचित)

तत्पुरुष समास के 6 भेद होते है, जो इस प्रकार है:

i. कर्म तत्पुरुष समास: इसमें दो पदों के बीच में कर्मकारक छिपा हुआ होता है। कर्मकारक का चिन्ह ‘को’ होता है। को’ को कर्मकारक की विभक्ति भी कहा जाता है। उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं।

जैसे:

- रथचालक = रथ को चलने वाला

- ग्रामगत = ग्राम को गया हुआ

- माखनचोर = माखन को चुराने वाला

- वनगमन = वन को गमन

- मुंहतोड़ = मुंह को तोड़ने वाला

- स्वर्गप्राप्त = स्वर्ग को प्राप्त

- देशगत = देश को गया हुआ

- जनप्रिय = जन को प्रिय

- मरणासन्न = मरण को आसन्न

ii. करण तत्पुरुष समास: जहाँ पर पहले पद में करण कारक का बोध होता है। इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह य विभक्ति “के द्वारा” और ‘से’ होता है। उसे करण तत्पुरुष कहते हैं।

जैसे:

- स्वरचित = स्व द्वारा रचित

- मनचाहा = मन से चाहा

- शोकग्रस्त = शोक से ग्रस्त

- भुखमरी = भूख से मरी

- धनहीन = धन से हीन

- बाणाहत = बाण से आहत

- ज्वरग्रस्त = ज्वर से ग्रस्त

- मदांध = मद से अँधा

- रसभरा = रस से भरा

- भयाकुल = भय से आकुल

- आँखोंदेखी = आँखों से देखी

iii. सम्प्रदान तत्पुरुष समास: इसमें दो पदों के बीच सम्प्रदान कारक छिपा होता है। सम्प्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति “के लिए” होती है। उसे सम्प्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं।

जैसे:

- विद्यालय = विद्या के लिए आलय

- रसोईघर = रसोई के लिए घर

- सभाभवन = सभा के लिए भवन

- विश्रामगृह = विश्राम के लिए गृह

- गुरुदक्षिणा = गुरु के लिए दक्षिणा

- प्रयोगशाला = प्रयोग के लिए शाला

- देशभक्ति = देश के लिए भक्ति

- स्नानघर = स्नान के लिए घर

- सत्यागृह = सत्य के लिए आग्रह

- यज्ञशाला = यज्ञ के लिए शाला

- डाकगाड़ी = डाक के लिए गाड़ी

- देवालय = देव के लिए आलय

- गौशाला = गौ के लिए शाला

iv. अपादान तत्पुरुष समास: इसमें दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है। अपादान कारक का चिन्ह (से) या विभक्ति ‘से अलग’ होता है। उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं।

जैसे:

- कामचोर = काम से जी चुराने वाला

- दूरागत = दूर से आगत

- रणविमुख = रण से विमुख

- नेत्रहीन = नेत्र से हीन

- पापमुक्त = पाप से मुक्त

- देशनिकाला = देश से निकाला

- पथभ्रष्ट = पथ से भ्रष्ट

- पदच्युत = पद से च्युत

- जन्मरोगी = जन्म से रोगी

- रोगमुक्त = रोग से मुक्त

v. सम्बन्ध तत्पुरुष समास: इसमें दो पदों के बीच में सम्बन्ध कारक छिपा होता है। सम्बन्ध कारक के चिन्ह या विभक्ति “का, के, की” होती हैं। उसे सम्बन्ध तत्पुरुष समास कहते हैं।

जैसे:

- राजपुत्र = राजा का पुत्र

- गंगाजल = गंगा का जल

- लोकतंत्र = लोक का तंत्र

- दुर्वादल =दुर्व का दल

- देवपूजा = देव की पूजा

- आमवृक्ष = आम का वृक्ष

- राजकुमारी = राज की कुमारी

- जलधारा = जल की धारा

- राजनीति = राजा की नीति

- सुखयोग = सुख का योग

- मूर्तिपूजा = मूर्ति की पूजा

- श्रधकण = श्रधा के कण

- शिवालय = शिव का आलय

- देशरक्षा = देश की रक्षा

- सीमारेखा = सीमा की रेखा

vi. अधिकरण तत्पुरुष समास: इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति ‘ में ‘, ‘पर’ होता है। उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं।

जैसे:

- कार्य कुशल = कार्य में कुशल

- वनवास = वन में वास

- ईस्वरभक्ति = ईस्वर में भक्ति

- आत्मविश्वास = आत्मा पर विश्वास

- दीनदयाल = दीनों पर दयाल

- दानवीर = दान देने में वीर

- आचारनिपुण = आचार में निपुण

- जलमग्न = जल में मग्न

- सिरदर्द = सिर में दर्द

- क्लाकुशल = कला में कुशल

- शरणागत = शरण में आगत

- आनन्दमग्न = आनन्द में मग्न

- आपबीती = आप पर बीती

3. कर्मधारय समास

इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेषण -विशेष्य और उपमेय -उपमान से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं।

जैसे:

- चंद्रमुख = चंद्र जैसा मुख

- कमलनयन = कमल के समान नयन

- देहलता = देह रूपी लता

- दहीबड़ा = दही में डूबा बड़ा

- नीलकमल = नीला कमल

- पीतांबर = पीला अंबर (वस्त्र)

कर्मधारय समास के भेद:

i. विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास: जहाँ पर पहला पद प्रधान होता है वहाँ पर विशेषणपूर्वपद कर्मधारय समास होता है।

जैसे:

- नीलीगाय = नीलगाय

- पीत अम्बर =पीताम्बर

- प्रिय सखा = प्रियसखा

ii. विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास: इसमें पहला पद विशेष्य होता है और इस प्रकार के सामासिक पद ज्यादातर संस्कृत में मिलते हैं।

जैसे: कुमारी श्रमणा = कुमारश्रमणा

iii. विशेषणोंभयपद कर्मधारय समास: इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं।

जैसे:

- नील = पीत

- सुनी = अनसुनी

- कहनी = अनकहनी

iv. विशेष्योभयपद कर्मधारय समास: इसमें दोनों पद विशेष्य होते है।

जैसे: आमगाछ ,वायस-दम्पति।

कर्मधारय समास के उपभेद:

i. उपमानकर्मधारय समास: इसमें उपमानवाचक पद का उपमेयवाचक पद के साथ समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों के बीच से ‘ इव’ या ‘जैसा’ अव्यय का लोप हो जाता है और दोनों पद , चूँकि एक ही कर्ता विभक्ति , वचन और लिंग के होते हैं , इसलिए समस्त पद कर्मधारय लक्ष्ण का होता है। उसे उपमानकर्मधारय समास कहते हैं।

जैसे: विद्युत् जैसी चंचला = विद्युचंचला

ii. उपमितकर्मधारय समास: यह समास उपमानकर्मधारय का उल्टा होता है। इस समास में उपमेय पहला पद होता है और उपमान दूसरा पद होता है। उसे उपमितकर्मधारय समास कहते हैं।

जैसे:

- अधरपल्लव के समान = अधर – पल्लव

- नर सिंह के समान = नरसिंह

iii. रूपककर्मधारय समास: जहाँ पर एक का दूसरे पर आरोप होता है वहाँ पर रूपककर्मधारय समास होता है।

जैसे: मुख ही है चन्द्रमा = मुखचन्द्र।

4. द्वन्द समास

द्वन्द जिस समास के सभीपद प्रधन हो द्वन्द होता है। द्वन्द का अर्थ है- दो का जोड़ा। इसमें दो पद प्रधन होते हैं और इसमें अवयव शब्दों के बीच समुच्चयबोध्क अव्यय ‘और’ अथवा, ‘या’ का लोप होता है। विग्रह करने पर ‘और’ अथवा ‘या’ का प्रयोग किया जाता है।

जैसे:

- माता-पिता = माता और पिता

- सीता-राम = सीता और राम

- राध-कृष्ण = राध और कृष्ण

- भाई-बहन = भाई और बहन

- रात-दिन = रात और दिन

- सुबह-शाम = सुबह और शाम

- दुःख-दर्द = दुःख और दर्द

- शीतोष्ण = शीत और उष्ण

- लेन-देन = लेना और देना

द्वन्द समास के भेद:

i. इतरेतरद्वंद्व समास: वो द्वंद्व जिसमें और शब्द से भी पद जुड़े होते हैं और अलग अस्तित्व रखते हों उसे इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास से जो पद बनते हैं वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं क्योंकि वे दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने होते हैं।

जैसे:

- राम और कृष्ण = राम-कृष्ण

- माँ और बाप = माँ-बाप

- अमीर और गरीब = अमीर-गरीब

- गाय और बैल = गाय-बैल

- ऋषि और मुनि = ऋषि-मुनि

- बेटा और बेटी = बेटा-बेटी

ii. समाहार द्वन्द्व समास: समाहार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद और समुच्चयबोधक से जुड़ा होने पर भी अलग-अलग अस्तिव नहीं रखकर समूह का बोध कराते हैं , तब वह समाहारद्वंद्व समास कहलाता है। इस समास में दो पदों के अलावा तीसरा पद भी छुपा होता है और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से कराते हैं।

जैसे:

- दालरोटी = दाल और रोटी

- हाथपॉंव = हाथ और पॉंव

- आहारनिंद्रा = आहार और निंद्रा

iii. वैकल्पिक द्वंद्व समास: इस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच में या,अथवा आदि विकल्पसूचक अव्यय छिपे होते हैं उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में ज्यादा से ज्यादा दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है।

जैसे:

- पाप-पुण्य = पाप या पुण्य

- भला-बुरा = भला या बुरा

- थोडा-बहुत = थोडा या बहुत

5. द्विगु समास

द्विगु समास में पूर्वपद संख्यावाचक होता है और कभी-कभी उत्तरपद भी संख्यावाचक होता हुआ देखा जा सकता है। इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है किसी अर्थ को नहीं। इससे समूह और समाहार का बोध होता है। उसे द्विगु समास कहते हैं।

जैसे:

- नवरत्न = नव़रत्न - नौ रत्त्नों का समाहार

- त्रिलोक = त्रि़लोक - तीन लोकों का समाहार

- अष्टाधयी = अष्ट़अध्याय - अष्ट अध्यायों का समाहार

- सप्ताह = सप्त़अह - सात दिनों का समाहार

- दशानन = दश़आनन - दश सिरों वाला

- पंचतत्व = पंच़तत्व - पाँच तत्वों का समाहार

द्विगु समास के भेद:

i. समाहारद्विगु समास: समाहार का मतलब होता है समुदाय , इकट्ठा होना , समेटना उसे समाहारद्विगु समास कहते हैं।

जैसे:

- तीन लोकों का समाहार = त्रिलोक

- पाँचों वटों का समाहार = पंचवटी

- तीन भुवनों का समाहार = त्रिभुवन

ii. उत्तरपदप्रधानद्विगु समास: उत्तरपदप्रधानद्विगु समास दो प्रकार के होते हैं।

क. बेटा या फिर उत्पन्न के अर्थ में।

जैसे:

- दो माँ का = दुमाता

- दो सूतों के मेल का = दुसूती

ख. जहाँ पर सच में उत्तरपद पर जोर दिया जाता है।

जैसे:

- पांच प्रमाण = पंचप्रमाण

- पांच हत्थड = पंचहत्थड

6. बहुव्रीहि समास

इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। इसका विग्रह करने पर “वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह” आदि आते हैं वह बहुब्रीहि समास कहलाता है।

जैसे:

- घनश्याम = बादल जैसा काला (कृष्ण) हो

- लम्बोदर = लंबे उदरवाला (गणेश) हो

- गजानन = हाथी के समान आनन हो

- नीलकंठ = नीले कण्ठ वाला (शिव) हो

- जलज = जल में उत्पन्न (कमल) है

- त्रिनेत्रा = तीन नेत्रों वाला है जो (शंकर)

- दशानन = दश मुख है जिसके (रावण)

- चतुर्भुज = चार है भुजाएँ जिसकी (विष्णु)

बहुव्रीहि समास के भेद:

i. समानाधिकरण बहुब्रीहि समास: इसमें सभी पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं लेकिन समस्त पद के द्वारा जो अन्य उक्त होता है ,वो कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण आदि विभक्तियों में भी उक्त हो जाता है उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं।

जैसे:

- प्राप्त है उदक जिसको = प्रप्तोद्क

- जीती गई इन्द्रियां हैं जिसके द्वारा = जितेंद्रियाँ

- दत्त है भोजन जिसके लिए = दत्तभोजन

- निर्गत है धन जिससे = निर्धन

- नेक है नाम जिसका = नेकनाम

- सात है खण्ड जिसमें = सतखंडा

ii. व्यधिकरण बहुब्रीहि समास: समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में दोनों पद कर्ता कारक की विभक्ति के होते हैं लेकिन यहाँ पहला पद तो कर्ता कारक की विभक्ति का होता है लेकिन बाद वाला पद सम्बन्ध या फिर अधिकरण कारक का होता है उसे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं।

जैसे:

- शूल है पाणी में जिसके = शूलपाणी

- वीणा है पाणी में जिसके = वीणापाणी

iii. तुल्ययोग बहुब्रीहि समास: जिसमें पहला पद ‘सह’ होता है वह तुल्ययोग बहुब्रीहि समास कहलाता है। इसे सहबहुब्रीहि समास भी कहती हैं। सह का अर्थ होता है साथ और समास होने की वजह से सह के स्थान पर केवल स रह जाता है। इस समास में इस बात पर ध्यान दिया जाता है की विग्रह करते समय जो सह दूसरा वाला शब्द प्रतीत हो वो समास में पहला हो जाता है।

जैसे:

- जो बल के साथ है = सबल

- जो देह के साथ है = सदेह

- जो परिवार के साथ है = सपरिवार

iv. व्यतिहार बहुब्रीहि समास: जिससे घात या प्रतिघात की सुचना मिले उसे व्यतिहार बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में यह प्रतीत होता है की ‘ इस चीज से और उस चीज से लड़ाई हुई।

जैसे:

- मुक्के-मुक्के से जो लड़ाई हुई = मुक्का-मुक्की

- बातों-बातों से जो लड़ाई हुई = बाताबाती

v. प्रादी बहुब्रीहि समास: जिस बहुब्रीहि समास पूर्वपद उपसर्ग हो वह प्रादी बहुब्रीहि समास कहलाता है।

जैसे:

- नहीं है रहम जिसमें = बेरहम

- नहीं है जन जहाँ = निर्जन

समास की शुद्धता का निर्णय

समास संबंधी अशुद्धियों के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-

- अशुद्ध शब्द = शुद्ध

- अष्टवक्र = अष्टावक्र

- दिवारात्रि = दिवारात्रा

- पिता भक्ति = पितृभक्ति

- पिता-माता = माता-पिता

- कृतध्न = कृतध्नी

- स्वामी भक्त = स्वामिभक्त

- महाराजा = महाराज

- माताहीन = मातृहीन

- राजापथ = राजपथ

- निर्गुणी = निर्गुण

उपसर्ग

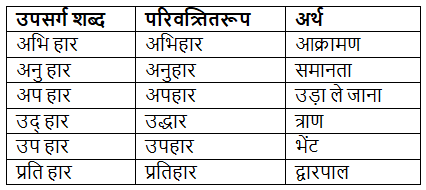

शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के प्रति पूर्व जो शब्दांश जोड़े जाते है वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे: प्र, परा, अप, सम, आदि। ये किसी न किसी शब्द के साथ ही आते हैं और उसके अर्थ में प्रायः परिवत्र्तन भी करते हैं।

जैसे:

उपसर्ग के भेद

उपसर्गों के विभिन्न प्रकार होते हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. प्रातिपदिक उपसर्ग

- ये उपसर्ग संज्ञा या विशेषण के प्रारंभिक रूप के साथ जुड़कर उसका विशेषाधिकार का निर्माण करते हैं।

- इस प्रकार के उपसर्गों के उदाहरण हैं: 'प्राचीन', 'पुराना', 'नया' आदि।

2. क्रियाविशेषण उपसर्ग

- ये उपसर्ग क्रियाओं के साथ जुड़कर उन्हें परिभाषित या प्रतिष्ठित करते हैं।

- उपसर्गों की यह श्रेणी उत्पन्न क्रियाएं नई बनाती हैं।

- इस प्रकार के उपसर्गों के उदाहरण हैं: 'विद्या', 'बुद्धि', 'दुर्दिन' आदि।

3. उपसर्ग समानार्थक शब्द

- ये उपसर्ग दूसरे शब्दों के समानार्थक रूप होते हैं और उनके साथ जुड़कर उनकी अर्थ विशेषता या परिवर्तन करते हैं।

- इस प्रकार के उपसर्गों के उदाहरण हैं: 'अविमान', 'अपात्र', 'असुविधा' आदि।

समानार्थी या पर्यायवाची शब्द

समानार्थी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके शाब्दिक अर्थ अलग-अलग होते हैं, लेकिन उच्चारण या वर्तनी में समानताएँ होती हैं। समानार्थी शब्द समानार्थी शब्दों से भिन्न होते हैं, जो अलग-अलग अर्थ वाले शब्द होते हैं जिनका उच्चारण या वर्तनी एक जैसी होती है।

जैसे:

- आम: सहकार, अतिसौरभ, अमृतपल, अम्र

- अलि: भ्रमर, मधुकर, मिलिन्द, भौंरा, मधुप

- आसमान: आकाश, अनन्त, अंतरिक्ष, व्योग

- अन्वेषण: जाँच, शोध्, खोज, अनुसंधन

- अश्व: तुरंग, घोटक, घोड़ा, सैंध्व

- आनन्द: माद, प्रमाद, हर्ष, आमोद, सुख

- ईश्वर: जगदीश, परमेश्वर, पिता, जगन्नाथ

- इच्छा: स्पृहा, मनोरथ, अभिलाषा, वासना

- कमल: राजीव, अरविन्द, पंकज, सरोज

- कन्दर्प: मनोज, मदन, काम, मीन

- किरण: ज्योति, रश्मि, अंशु, प्रभा, भानु, दीप्ति

- कृष्ण: माध्व, मुरलीध्र, मुकुन्द, मधुसूदन

- कंचन: कनक, हेम, स्र्वण, हाटक, सोना

- खून: रूध्रि, लहु, रक्त, शोणित

- खरा: तेज, तीक्ष्ण, स्पष्ट

- गंगा: भागीरथी, मंदाकिनी, ध्ुवनंदा, विष्णुपदी

- गजानन: गणेश, विनायक, गणपति

- चरण: पैर, पग, पद, पाँव

- चंद्रमा: शशि, राकेश, शशांक, इन्दु

- ज्योत्सना: चंद्रिका, कलानिधि, उजियारी

- तरू: वृक्ष, पेड़, विपट, द्रुम

- दाँत: दन्त, द्विज, रद, दशन

- दास: किंगर, परिचारक, चाकर, अनुचर

- दया: अनुग्रह, करूणा, सांत्वना, क्षमा

- दुर्गा: कामाक्षी, कालिका, कुमारी, चंड़िका

- पार्वती: सर्वमंगला, गिरिजा, भावनी, उमा

- पवन: अनिल, समीर, वायु, हवा, वीणापति

- विष: कालकूट, गरल, जहर, हलाहल

- बहना: अंडज, अज, प्रजापति, विधता

- रवि: सूर्य, अर्क, अर्यमा, अरूण, आदित्य

- रत्नाकर: सारंग, सागर, सिंधु, नदीश

- यमुना: सूर्यसुता, रविसुता, रविनंदिनी

- अर्जुन: पार्थ, कृष्णसखा, भारत, ध्नंजय

- प्रभात: अरूणोदय, प्रातः, सूर्योदय

- कर्ण: सूर्यपुत्रा, सूतपूत्रा, राधेय, अंगराज

- सरस्वती: ब्राह्मी, वीणावादनी

|

13 docs|10 tests

|

FAQs on समास, उपसर्ग, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द - हिंदी व्याकरण - Class 10

| 1. समास क्या है और इसके प्रकार क्या हैं ? |  |

| 2. उपसर्ग क्या होते हैं और इनमें से कुछ उदाहरण क्या हैं ? |  |

| 3. समानार्थी शब्द क्या होते हैं और इनके क्या लाभ हैं ? |  |

| 4. पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है ? |  |

| 5. समास और पर्यायवाची शब्दों में क्या अंतर है ? |  |