अलंकार: Notes | हिंदी व्याकरण - कक्षा 10 - Class 10 PDF Download

परिचय

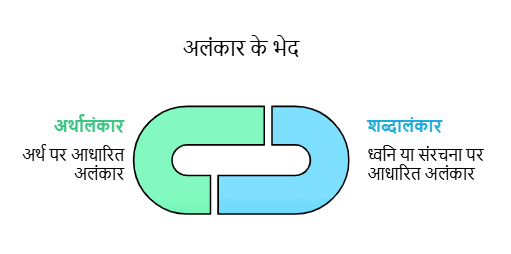

अलंकार का अर्थ है-आभूषण। अर्थात् सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाले वे साधन जो सौंदर्य में चार चाँद लगा देते हैं। कविगण कविता रूपी कामिनी की शोभा बढ़ाने हेतु अलंकार नामक साधन का प्रयोग करते हैं। इसीलिए कहा गया है-‘अलंकरोति इति अलंकार।’

अलंकार की परिभाषा: जिन गुण धर्मों द्वारा काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उन्हें अलंकार कहते हैं।

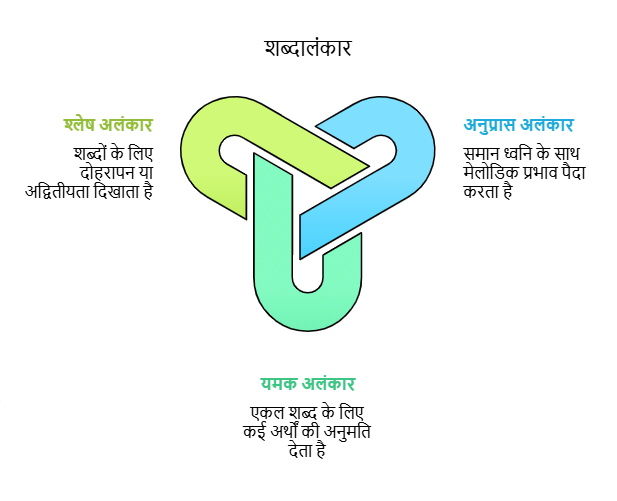

1. शब्दालंकार

शब्दालंकार भाषा के व्यक्तिगत शब्दों का प्रयोग कर वाक्य की छंद, गति, और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। इस अलंकार में, शब्दों के चयन और संगठन से वाक्य प्रभावशाली बनता है और भाषा की सामर्थ्य को उजागर करता है।

(i) अनुप्रास अलंकार -

अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति से सुंदरता और मेलोडिक गति प्राप्त होती है। यह अलंकार वर्ण समानार्थी शब्दों के विकल्पों में प्रयुक्त होता है।

उदाहरण: "चारु चन्द्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में।"

इस उदाहरण में 'च' वर्ण की आवृत्ति से वाक्य की गति और समंगति प्राप्त होती है।

अन्य उदाहरण –

रघुपति राघव राजाराम। पतित पावन सीताराम।(‘र’ वर्ण की आवृत्ति)

चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में। (‘च’ वर्ण की आवृत्ति)

मुदित महीपति मंदिर आए। (‘म’ वर्ण की आवृत्ति)

मैया मोरी मैं नहिं माखन खायो। (‘म’ वर्ण की आवृत्ति)

(ii) यमक अलंकार

यमक अलंकार एक प्रकार का अलंकार है जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इससे वाक्य का अर्थ प्रतिभावान और प्रतिरूपी होता है, जिससे भाषा में रूचिकर और विचित्रता आती है।

उदाहरण:"कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय।"

इस उदाहरण में 'कनक' शब्द का दोहरा प्रयोग होकर उसकी धातु और स्वर्ण दोनों अर्थों में वाक्य को संवादित किया गया है।

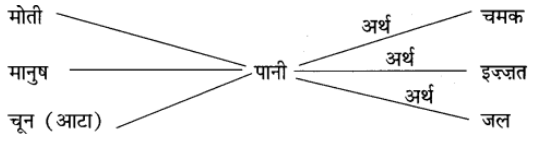

(iii) श्लेष अलंकार

श्लेष अलंकार एक अलंकार है जिसमें वाक्य में दोहरापन या अद्वितीयता दिखाई जाती है। इसमें दो प्रकार के अर्थ होते हैं, जो वाक्य को मजेदार और प्रतिरूपी बनाते हैं। यह अलंकार भाषा में खास पहचान बनाता है और पाठक का ध्यान आकर्षित करता है।

उदाहरण: " रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।

पानी गए न ऊबरै, मोती, मानुष चून।।"

यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है परंतु उसके अर्थ अलग-अलग प्रसंग में अलग-अलग हैं –

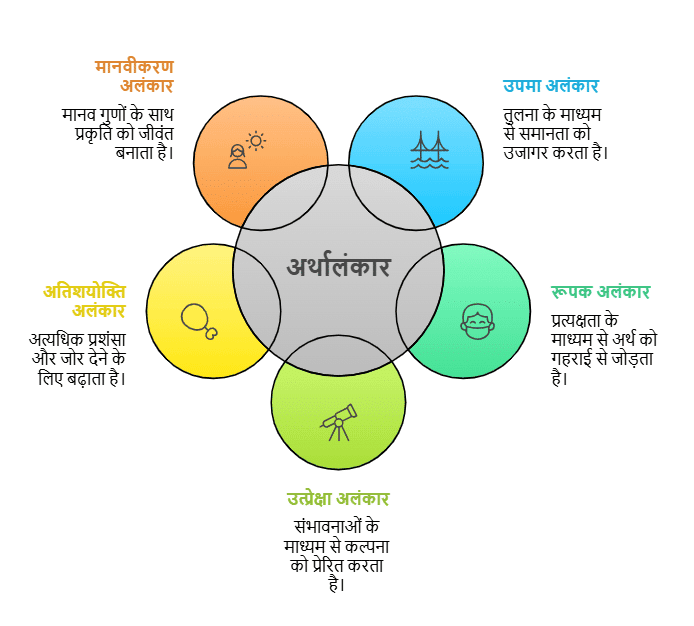

2. अर्थालंकार

अर्थालंकार वह अलंकार है जिसमें शब्दों या वाक्यांशों के अर्थ में विवेकशीलता दिखाई जाती है। इस अलंकार में वाक्य में छिपी मतलब की पहचान होती है, जिससे भाषा में एक प्रकार का अद्वितीयता उत्पन्न होता है।

(i) उपमा अलंकार-

(i) उपमा अलंकार-

उपमा अर्थात् तुलना या समानता उपमा में उपमेय की तुलना उपमान से गुण, धर्म या क्रिया के आधार पर की जाती है।

- उपमेय-वह शब्द जिसकी उपमा दी जाए।

- उपमान-वह शब्द जिससे उपमा या तुलना की जाए।

- समानतावाचक शब्द-जैसे, ज्यों, सम, सा, सी आदि।

- समान धर्म-वह शब्द जो उपमेय व उपमान की समानता को व्यक्त करने वाले होते हैं

उदाहरण–

प्रातः नभ था, बहुत गीला शंख जैसे।

यहाँ उपमेय- नभ, उपमान-शंख

समानतावाचक शब्द- जैसे, समान धर्म-गीला

इस पद्यांश में ‘नभ’ की उपमा ‘शंख’ से दी जा रही है। अतः उपमा अलंकार है।

(ii) रूपक अलंकार-

इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है।

उदाहरण–

- आए महंत बसंत।

यहाँ बसंत पर महंत का आरोप होने से रूपक अलंकार है। - बंदौ गुरुपद पदुप परागा।

इस पद्यांश में गुरुपद में पदुम (कमल) का आरोप होने से रूपक अलंकार है।

(iii) उत्प्रेक्षा अलंकार–

यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। इसमें मानो, जानो, जनु, मनु आदि शब्दों का प्रयोग होता है।

उदाहरण–

सोहत ओढ़ै पीत पट स्याम सलोने गात।

मनो नीलमनि सैल पर आतप परयो प्रभात।।

अर्थात् श्रीकृष्ण के श्यामल शरीर पर पीताम्बर ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप शोभा पा रही हो।

(iv) अतिशयोक्ति अलंकार-

जब किसी की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार होता है।

उदाहरण–

हनुमान की पूँछ में, लगन न पाई आग।

लंका सगरी जरि गई,गए निशाचर भाग।।

इस पद्यांश में हनुमान की पूँछ में आग लगने के पहले ही सारी लंका का जलना और राक्षसों के भाग जाने का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया है, अतः अतिशयोक्ति अलंकार है।

(v) मानवीकरण अलंकार-

जहाँ कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।

उदाहरण–

बीती विभावरी जाग री।

अंबर पनघट में डुबो रहीं, ताराघट उषा नागरी।

यहाँ उषा (प्रातः) का मानवीकरण कर दिया गया है। उसे स्त्राी रूप में वर्णित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है।

|

7 videos|39 docs|6 tests

|

FAQs on अलंकार: Notes - हिंदी व्याकरण - कक्षा 10 - Class 10

| 1. अलंकार का अर्थ है? |  |

| 2. अलंकार के कितने भेद होते हैं? |  |

| 3. शब्दालंकार क्या होता है? |  |

| 4. अर्थालंकार क्या होता है? |  |

| 5. अलंकार क्यों महत्वपूर्ण है? |  |