शब्द व पद में अंतर - Class 10 PDF Download

शब्द –

बोलते समय हमारे मुँह से ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों के छोटे से छोटे टुकड़े को वर्ण कहा जाता है। इन्हीं वर्गों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित मेल शब्द कहलाता है।

उदाहरण – आ + ग् + अ + म् + अ + न् + अ = आगमन

प् + उ + स् + त् + अ + क् + अ = पुस्तक

प् + र् + आ + च् + ई + न् + अ = प्राचीन

क् + ष् + अ + त् + र् + इ + य् + अ = क्षत्रिय

शब्द की विशेषताएँ

शब्द की विशेषताएँ

शब्द की विशेषताएँ

शब्द भाषा की स्वतंत्र और अर्थवान इकाई हैं।

- शब्द भाषा में विशिष्ट महत्त्व रखते हैं जो हमारे भाव-विचार व्यक्त करने में सहायक होते हैं।

- शब्दों की रचना वर्णों के मेल से होती है।

- शब्द एक निश्चित अर्थ रखते हैं।

शब्द एवं पद –

शब्द एवं पद –

शब्द कोश में रहते हैं तथा एक निश्चित अर्थ का बोध कराते हैं; जैसे-लड़का, आम, खा। पद-शब्दों के साथ जब विभक्ति चिह्नों या परसर्गों का प्रयोग करके तथा व्याकरणिक नियमों में बाँधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब वही शब्द पद बन जाते हैं; जैसे –

लड़के ने आम खाया।

परसर्ग का प्रयोग

लड़के आम खाएँगे।

(व्याकरण सम्मत नियमों का प्रयोग)

शब्द एवं पद में अंतर

शब्द वाक्य के बाहर होते हैं जबकि पद वाक्य में बँधे होते हैं। - शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है जबकि पद अपना अर्थ वाक्य के अनुसार देते हैं।

पद में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है –

1. कोशीय शब्द-वे शब्द जो शब्दकोश में मिलते हैं और जिनका अर्थ कोश में प्राप्त हो जाए; जैसे-बाल, क्षेत्र, कृषक, पुष्प, शशि, रवि आदि।

2. व्याकरणिक शब्द-वे शब्द जो व्याकरणिक कार्य करते हैं, उन्हें व्याकरणिक शब्द कहते हैं।

जैसे-वृद्धा से अब चला नहीं जाता।

घायल से लड़ा नहीं जाता।

यहाँ रेखांकित अंश ‘जाता’ व्याकरणिक शब्द है।

पदबंध- जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं; जैसे –

पदबंध- जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं; जैसे –

पदबंध- जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं; जैसे –

पदबंध- जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं; जैसे –

पदबंध- जब कई पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं; जैसे –

(क) सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाने वाले गांधी जी का नाम विश्व प्रसिद्ध है।

(ख) पटेल के आदर्शों पर चलने वाले आज भी बहुत मिल जाएँगे।

(ग) हमेशा बक-बक करने वाले तुम, आज मौन क्यों हो?

इन वाक्यों के रेखांकित अंश क्रमशः संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम पदबंध हैं।

शब्दों के भेद –

हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है उनके स्रोत भिन्न-भिन्न हैं। संस्कृत, उर्दू, अंग्रेज़ी आदि से आये शब्दों के कारण रूप बदल गया है।

शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं –

- उत्पत्ति के आधार पर

- बनावट के आधार पर

- प्रयोग के आधार पर

- अर्थ के आधार पर

1. उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

इस आधार पर शब्दों को चार वर्गों में बाँटा जा सकता है –

(क) तत्सम शब्द-जो शब्द अपरिवर्तित रूप में संस्कृत भाषा से लिए गए हैं या जिन्हें संस्कृत के मूल शब्दों से संस्कृत के ही

प्रत्यय लगाकर नवनिर्मित किया गया है, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं।

तत्सम शब्द दो शब्दों से बना है, ‘तत्’ और ‘सम’ जिसका अर्थ है उसके अनुसार अर्थात् संस्कृत के अनुसार। तत्सम शब्दों के कुछ उदाहरण-प्रौद्योगिकी, आकाशवाणी, आयुक्त, स्वप्न, कूप, उलूक, चूर्ण, चौर, यथावत, कर्म, कच्छप, कृषक, कोकिल, अक्षि, तैल, तीर्थ, चैत्र, तपस्वी, तृण, त्रयोदश, कन्दुक, उच्च, दश, दीपक, धूलि, नासिका आदि।

(ख) तद्भव शब्द-जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न तो हुए हैं, पर उन्हें ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। इनको तद्भव शब्द कहते हैं।

तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है; जैसे – ‘तद्’ और ‘भव’। जिसका अर्थ है-उसी से उत्पन्न।

तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण – काजर, सूरज, रतन, परीच्छा, किशन, अँधेरा, अनाड़ी, ईख, कुम्हार, ताँबा, जोति, जीभ, ग्वाल, करतब, कान, साँवला, साँप, सावन, भाप, लोहा, मारग, मक्खी , भीषण, पूरब, पाहन, बहरा, बिस आदि।

(ग) देशज शब्द-वे शब्द जिनका स्रोत संस्कृत नहीं है किंतु वे भारत में ग्राम्य क्षेत्रों अथवा जनजातियों में बोली जाने वाली तथा संस्कृत से भिन्न भाषा परिवारों के हैं। देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं।

देशज शब्दों के कुछ उदाहरण-कपास, अंगोछा, खिड़की, ठेठ, टाँग, झोला, रोटी, लकड़ी, लागू, खटिया, डिबिया, तेंतुआ, थैला, पड़ोसी, खोट, पगिया, घरौंदा, चूड़ी, जूता, दाल, ठेस, ठक-ठक, झाड़ आदि।

(घ) आगत या विदेशी शब्द-विदेशी भाषाओं से संपर्क के कारण अनेक शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ये शब्द ही आगत या विदेशी शब्द कहलाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त विदेशी शब्द निम्नलिखित हैं –

- अरबी शब्द-बर्फ, बगीचा, कानून, काज़ी, ऐब, कसूर, किताब, करामात, कत्ल, कलई, रिश्वत, मक्कार, मीनार, फ़कीर, नज़र, नखरा, तहसीलदार, अदालत, अमीर, बाज़ार, बेगम, जवाहर, दगा, गरीब, खुफिया, वसीयत, बहमी, फ़ौज, दरवाज़ा, कदम आदि।

- फारसी शब्द-नालायकी, शादी, शेर, चापलूस, चादर, जिंदा, ज़बान, जिगर, दीवार, गरदन, चमन, चरबी, खार, गरीब, खत, खान, कारतूस, आतिशी, अनार, कम, कफ़, कमर, आफ़त, गरीब, अब्र, अबरी, गुनाह, सब्जी, चाकू, सख्त आदि।

- अंग्रेज़ी शब्द-पार्क, राशन, अफ़सर, अंकल, अंडर, सेक्रेटरी, बटन, कंप्यूटर, ओवरकोट, कूपन, गैस, कार्ड, चार्जर, चॉक, चॉकलेट, चिमनी, वायल सरकस, हरीकेन, हाइड्रोजन, स्टूल, स्लेट, स्टेशन, लाटरी, लेबल, सिंगल, सूट, मील, मोटर, मेम्बर, रिकॉर्ड, मेल, रेडियो, प्लेटफार्म, बाम, बैरक, डायरी, ट्रक, ड्राइवर आदि।

- पुर्तगाली शब्द-मिस्त्री, साबुन, बालटी, फालतू, आलू, आलपीन, अचार, काजू, आलमारी, कमीज़, कॉपी, गमला, चाबी, गोदाम, तौलिया, तिजोरी, पलटन, पीपा, पादरी, फीता, गमला, गोभी, प्याला आदि।

- चीनी शब्द-चाय, लीची, पटाखा व तूफ़ान आदि।

- यूनानी शब्द-टेलीफ़ोन, टेलीग्राम, डेल्टा व ऐटम आदि।

- जापानी शब्द-रिक्शा।

- फ्रांसीसी शब्द-कॉर्टून, इंजन, इंजीनियर, बिगुल व पुलिस आदि।

2. बनावट या रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

बनावट की भिन्नता के आधार पर शब्दों को तीन वर्गों में बाँटा गया है।

(क) रूढ़ शब्द-जिन शब्दों के सार्थक खंड न किए जा सकें तथा जो शब्द लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हो रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।

रूढ़ शब्द के कुछ उदाहरण-ऊपर (ऊ + प + र), नीचे (नी + चे), पैर (पै + र), कच्चा (क + च् + चा), कमल (क + म + ल), फूल (फू + ल), वृक्ष (वृ + क्ष), रथ (र + थ), पत्ता (प + त् + ता) आदि।

(ख) यौगिक शब्द-दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों द्वारा निर्मित शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के कुछ

उदाहरण –

रसोईघर = रसोई + घर

अनजान = अन + जान

अभिमानी = अभि + मानी

पाठशाला = पाठ + शाला

रेलगाड़ी = रेल + गाड़ी

ईमानदार = ईमान + दार

हिमालय = हिम + आलय

हमसफ़र = हम + सफ़र

आज्ञार्थ = आज्ञा + अर्थ

वाचनालयाध्यक्ष = वाचन + आलय + अध्यक्ष

(ग) योगरूढ़ शब्द-जो यौगिक शब्द किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं।

योगरूढ़ शब्दों के उदाहरण –

चिड़ियाघर = चिड़िया + घर = शाब्दिक अर्थ = पक्षियों का घर।

विशेष अर्थ = सभी प्रकार के पशु-पक्षियों के रखे जाने का स्थान ।

पंकज = पंक + ज = शाब्दिक अर्थ = कीचड़ में उत्पन्न।

विशेष अर्थ = कमल।

श्वेतांबरा = श्वेत + अंबर + आ = शाब्दिक अर्थ = सफ़ेद वस्त्रों वाली।

विशेष अर्थ = सरस्वती।

नीलकंठ = नील + कंठ शाब्दिक अर्थ = नीला कंठ।

विशेष अर्थ = शिव जी।

दशानन = दश + आनन = शाब्दिक अर्थ = दस मुँह वाला।

विशेष अर्थ = रावण।

लंबोदर = लंबा + उदर = शाब्दिक अर्थ = लंबे उदर वाला।

विशेष अर्थ = गणेश।

3. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं –

3. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं –

3. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं –

3. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं –

3. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं –

3. प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण –

प्रयोग के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं –

(क) सामान्य शब्द-जिन शब्दों का प्रयोग दिन-प्रतिदिन के कार्य-व्यवहार में होता है, उन्हें सामान्य शब्द कहते हैं। उदाहरण-रोटी, पुस्तक, कलम, साइकिल, शिशु, मेज़, लड़का आदि।

(ख) अर्ध तकनीकी शब्द-जो शब्द दिन-प्रतिदिन के कार्य-व्यवहार में भी प्रयोग में लाए जाते हैं तथा किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं।

उदाहरण – दावा, आदेश, रस।

(ग) तकनीकी शब्द-किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली शब्दावली के शब्दों को तकनीकी शब्द कहते हैं।

उदाहरण – विधि (कानून) के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द – विधि, विधेयक, संविधान, प्रविधि आदि।

इसी प्रकार–प्रशासन, बैंक, चिकित्सा, विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों से संबंधित शब्द हैं-महानिदेशक, आयोग, समिति, कार्यवृत्त, सीमा शुल्क, सूचकांक, पदोन्नति, शेयर, कार्यशाला, आरक्षण आदि।

साहित्य में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है – संधि, समास, उपसर्ग, रूपक, दोहा, रस आदि।

4. अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण

अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद किए गए हैं –

(क) निरर्थक शब्द-जो शब्द अर्थहीन होते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द सार्थक शब्दों के पीछे लग उनका अर्थ-विस्तार करते हैं।

उदाहरण-

- लड़का पढ़ने में ठीक-ठाक है।

- घर में फुटबॉल मत खेलो, कहीं कुछ टूट-फूट गया तो मार पड़ेगी।

(ख) सार्थक शब्द-जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं।

उदाहरण – कोयल, पशु, विचित्र, कर्तव्य, संसार आदि।

सार्थक शब्द अनेक प्रकार के है –

(i) एकार्थी शब्द-जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं।

उदाहरण-हाथी, ईश्वर, पति, पुस्तक, शत्रु, मित्र, कमरा आदि।

(ii) अनेकार्थी शब्द-जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।

उदाहरण- अर्थ – मतलब, प्रयोजन, धन।

कर – हाथ, टैक्स, किरण।

अंबर – आकाश, कपड़ा, सुगंधित पदार्थ।

काल – समय, अवधि, मौसम।

आम – सामान्य, एक फल, मामूली।

काम – कार्य, मतलब, संबंध, नौकरी।

(iii) समानार्थी या पर्यायवाची शब्द-जो शब्द एक समान (लगभग एक सा ही) अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्याय का अर्थ है दूसरा अर्थात् उसी प्रयोजन या वस्तु के लिए दूसरा शब्द। इनका अर्थ लगभग एक समान होता है पर पूर्ण रूप से समान नहीं।

उदाहरण – कमल – शतदल, वारिज, जलज, नीरज, पंकज, अंबुज।

पेड़ – विटप, पादप, वृक्ष, द्रुम, रूख, तरु।

आकाश – नभ, गगन, आसमान, अंबर।

पक्षी – खग, विहग, विहंगम, द्विज, खेचर।

धरती – भू, भूमि, धरा, वसुंधरा।

अँधेरा – अंधकार, तम, तिमिर, हवांत।

(iv) विपरीतार्थक शब्द-हिंदी भाषा के प्रचलित शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं।

उदाहरण – कटु – मधुर

आदि – अंत

उपकार – अपकार

हार – जीत

अनुज – अग्रज

आदर – निरादर, अनादर

आय – व्यय

चतुर – मूर्ख

पद-भेद

वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों अर्थात् पदों को पाँच भेदों में बाँटा जाता है

- संज्ञा

- सर्वनाम

- विशेषण

- क्रिया

- अव्यय।

1. संज्ञा–जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – सचिन, हरिद्वार, क्रिकेट, उड़ान, गरमी, बचपन, शेर आदि।

संज्ञा के तीन भेद होते हैं –

1. संज्ञा–जिन शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध होता है, उन्हें संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – सचिन, हरिद्वार, क्रिकेट, उड़ान, गरमी, बचपन, शेर आदि।

संज्ञा के तीन भेद होते हैं –

(क) व्यक्तिवाचक संज्ञा-जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान एवं वस्तु का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – भगत सिंह, ताजमहल, कुरान, रामायण, भारत, लाल किला, कुतुबमीनार आदि। शब्द एवं पद में अंतर

(ख) जातिवाचक संज्ञा-जो संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – लड़का, पर्वत, ग्रह, खिलाड़ी, पशु, पक्षी, मित्र, भवन, शहर, इमारत आदि।

जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं –

- द्रव्यवाचक संज्ञा-जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य (पदार्थ) या धातु का बोध होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण-मिट्टी, सोना, कोयला, तेल, पीतल, लोहा आदि। - समूहवाचक संज्ञा-जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध करवाते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – कक्षा, दल, गुच्छा, सभा, जनता, पुलिस आदि।

(ग) भाववाचक संज्ञा – जो संज्ञा शब्द, गुण, कर्म, दशा, अवस्था आदि भावों का बोध करवाते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

उदाहरण – सुंदरता, लंबाई, बचपन, भूख, चोरी, घृणा, क्रोध, ममता, चुनाव, लालिमा आदि।

2. सर्वनाम-जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं।

उदाहरण –

वे, उसका, वह, आप, मैं, उनके, तुम आदि।

सर्वनाम के निम्नलिखित छह भेद माने जाते हैं –

(क) पुरुषवाचक सर्वनाम

(ख) निश्चयवाचक सर्वनाम

(ग) अनिश्चयवाचक सर्वनाम

(घ) संबंधवाचक सर्वनाम

(ङ) प्रश्नवाचक सर्वनाम

(च) निजवाचक सर्वनाम

(क) पुरुषवाचक सर्वनाम-वक्ता स्वयं अपने लिए, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण – हम, तुम, ये, तू, मैं, वे आदि।

पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित तीन उपभेद हैं –

- उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम-वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण – मैं, मेरा, हम, हमें आदि। - मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम-वक्ता द्वारा जो सर्वनाम श्रोता (सुनने वाले) के प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण – तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। - अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम-लिखने या बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ने या सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए करता हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण – वह, वे, यह, ये, उसका, उसे, उन्हें आदि।

(ख) निश्चयवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से पास या दूर स्थित वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण-

- यह बॉल रवि की है।

- वे चित्र कमला के हैं।

- वह मेरा मित्र है।

- ये समीर के घर हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में यह, वे, वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

(ग) अनिश्चयवाचक सर्वनाम-जिन सर्वनामों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हों, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण –

- बाज़ार से कुछ खाने के लिए ले आना।

- दरवाज़े पर कोई खड़ा है।

(घ) संबंधवाचक सर्वनाम-जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य (प्रायः अपने उपवाक्य से पूर्व) उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा व सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण –

- जो जीता वही सिकंदर।

- जिसकी लाठी उसकी भैंस।

- जैसी करनी वैसी भरनी।

- जैसा बोओगे वैसा काटोगे।

- जैसी मेहनत वैसा फल।

(ङ) प्रश्नवाचक सर्वनाम-जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।

उदाहरण –

- वह कौन खड़ा है ?

- यह घर किसका है?

- तुम्हारा मित्र कौन है?

(च) निजवाचक सर्वनाम-जो शब्द वाक्य में कर्ता के साथ आकर अपनेपन का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम

कहते हैं।

उदाहरण –

- शीला स्वयं भोजन बना लेगी।

- मैं अपने आप घर जाऊँगा।

- यह कार्य मैं खुद कर लूँगा।

- मरीज आप ही चलने लगा है।

3. विशेषण – जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

(क) धरती गोल है।

(ख) राजेश ईमानदार बालक है।

(ग) यह महँगी पुस्तक है।

(घ) मेरी कक्षा में पचास छात्र हैं।

(ङ) ये फूल खुशबूदार है।

(च) पके आम स्वादिष्ट होते हैं।

विशेष्य-विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उस संज्ञा या सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं।

उदाहरण – धरती, बालक, पुस्तक, छात्र, फूल, आम आदि उपर्युक्त उदाहरणों में विशेष्य हैं।

प्रविशेषण-विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण को प्रविशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

(क) वह बहुत चालाक है।

(ख) रमेश अत्यंत शौकीन है।

(ग) राजेश बेहद ईमानदार है।

(घ) इस साल अत्यल्प वर्षा हुई।

मुख्य रूप से विशेषण के चार भेद होते हैं –

(क) गुणवाचक विशेषण

(ख) संख्यावाचक विशेषण

(ग) परिमाणवाचक विशेषण

(घ) संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण

(क) गुणवाचक विशेषण-जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण-दोष (भाव, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, देश काल, स्पर्श एवं दशा आदि) का बोध करवाते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

- भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है।

- मेज वृत्ताकार है।

- राम की माँ स्वादिष्ट खाना बनाती है।

- यह किताब बहुत महँगी है।

(ख) संख्यावाचक विशेषण-जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या-संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक

विशेषण कहते हैं।

उदाहरण-

- मेरी कक्षा में पचास बच्चे हैं।

- मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ।

- वह मुझसे दुगुना लंबा है।

- राम बाज़ार से कुछ केले ले आओ।

संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद हैं –

- निश्चित संख्यावाचक विशेषण-संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध करवाने वाले विशेषण शब्द, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।

उदाहरण – दस दर्जन, चालीस बच्चे, तीसरा छात्र, एक लाख रुपये आदि। - अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण-जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण – कुछ फल, अनेक लोग, कई कलमें आदि।

(ग) परिमाणवाचक विशेषण-जिन विशेषण शब्दों से उनके विशेष्य की माप-तौल (मात्रा) का बोध हो, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

- उसके पास थोडे पैसे हैं।

- मोहन दस किलो चावल लाया।

- माँ ने चार मीटर कपड़ा खरीदा।

- चाय में थोड़ी चीनी और डालना।

- मज़दूर एक पाव तेल लाया।

परिमाणवाचक विशेषण के दो उपभेद हैं –

- निश्चित परिमाणवाचक विशेषण-जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध हो, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण – दस किलो, दो टन, चार मीटर कपड़ा, आधा लीटर दूध आदि। - अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण-जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण – थोड़ी-सी मिठाई, सारा गेहूँ, कुछ पुस्तकें आदि।

(घ) संकेतवाचक विशेषण-जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले लगकर विशेषण शब्दों का कार्य करते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, तो उन्हें संकेतवाचक अथवा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

- वह पुस्तक विमला की है।

- वे विद्यार्थी जा रहे हैं।

- कोई लड़का बुला रहा है।

- यह पुस्तक मेरी है।

- इन्हीं मजदूरों ने यह काम पूरा किया है।

4. क्रिया-

जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं।

उदाहरण –

जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं।

उदाहरण –

(क) श्याम लिख रहा है।

(ख) बच्चा सो रहा है।

(ग) राम प्रतिदिन मैदान में खेलता है।

(घ) पतंग बहुत ऊँचाई पर उड़ रही है।

(ङ) कविता चित्र बनाती है।

(च) भौरे फूलों पर गुंजार कर रहे हैं।

(छ) किसान फ़सल की सिंचाई कर चुके थे।

(ज) थका हुआ मज़दूर जल्दी सो गया।

कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं –

(क) अकर्मक क्रिया

(ख) सकर्मक क्रिया

(क) अकर्मक क्रिया-जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा नहीं रहती, वे अकर्मक क्रियाएँ कहलाती हैं।

उदाहरण –

- सुनीता गाती है।

- सूरज कब का निकल चुका है।

- बच्चा रो रहा है।

(ख) सकर्मक क्रिया-जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, उन्हें सकर्मक क्रियाएँ कहते हैं।

उदाहरण –

- रेखा पत्र लिख रही है।

- माँ कपड़े धो रही है।

- अतुल गाना गा रहा है।

सकर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं –

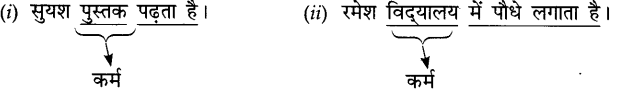

1. एककर्मक क्रिया-जो सकर्मक क्रियाएँ केवल एक कर्म के साथ प्रयुक्त होती हैं, उन्हें एककर्मक क्रिया कहते हैं।

उदाहरण –

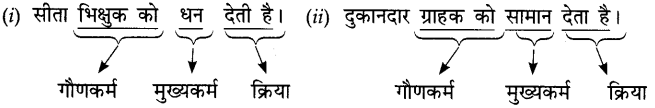

2. द्विकर्मक क्रिया-जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त होते हैं, उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं।

उदाहरण –

रचना अथवा बनावट के आधार पर क्रिया के भेद –

(क) सरल क्रिया-रूढ़ अर्थों में वाक्य में प्रयोग की जाने वाली साधारण क्रिया को सरल क्रिया कहते हैं।

उदाहरण –

- राम गया।

- तुम बाज़ार जाओ।

- मैंने तीन कहानियाँ लिखीं।

(ख) संयुक्त क्रिया-जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्द मिलकर पूर्ण क्रिया का बोध कराएँ, तो वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है।

उदाहरण –

- मैंने कविता पढ़ ली है।

- मेहमान चले गए।

- बच्चे ने कागज फाड़ दिया।

- कनिष्क ने चित्र बना लिया है।

(ग) प्रेरणार्थक क्रिया-जिन क्रियाओं द्वारा कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, उन्हें प्रेरणार्थक क्रियाएँ कहते हैं।

उदाहरण –

- सोनिया माली से पौधे लगवाती है।

- उसने रसोइए से खाना बनवाया।

- माँ ने बच्चों को खाना खिलाया।

- उसने मज़दूर से काम करवाया।

इस क्रिया में दो कर्ता होते हैं।

(घ) नामधातु क्रिया-जो क्रियाएँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं, उन्हें नामधातु क्रियाएँ कहते हैं।

उदाहरण –

- मैंने उसे अपना लिया है।

- आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं।

- बच्चा अजनबी से शरमा रहा है।

- उन्होंने इसे लद्दाख में फ़िल्माया है।

(ङ) पूर्वकालिक क्रिया-वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयुक्त संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।

उदाहरण –

- राजू पढ़कर सो गया।

- शीला खाना खाकर जाएगी।

- खिलाड़ी ने उछलकर गेंद पकड़ ली।

- मनीश दौड़कर बस में आ गया।

(च) मुख्य क्रिया-जो क्रियाएँ वाक्य में मुख्य कार्य करने का बोध कराती हैं, उन्हें मुख्य क्रिया कहते हैं।

उदाहरण –

- बच्चा देर तक सोता रहा।

- नौकर से गिलास टूट गया।

- बच्चे ने पेज फाड़ दिया।

- गायक गीत गाता रहा।

- किसान धूप में फ़सल काटने लगा।

- इंजेक्शन लगते ही मरीज उठ गया।

5. अव्यय-अव्यय वे शब्द हैं जिन पर विकारक तत्वों अर्थात् लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

उदाहरण –

- रोहन घर के भीतर है।

- मैं तेज़ भागता हूँ।

- हवा रुक-रुक कर चल रही है।

- यह पहलवान बहुत खाता है।

- सुमन बेधड़क यहाँ आ गई।

- घोड़ा सरपट भाग रहा था।

अव्यय के पाँच भेद हैं –

(क) क्रियाविशेषण

(ख) संबंधबोधक

(ग) समुच्चयबोधक

(घ) विस्मयादिबोधक

(ङ) निपात

(क) क्रियाविशेषण-जो अव्यय क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें क्रियाविशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

- रामू अधिक बोलता है।

- मैं वहाँ गया।

- तोता कुतरकर फल खाता रहा।

क्रियाविशेषण के चार भेद होते हैं –

(i) रीतिवाचक क्रियाविशेषण-जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

- श्याम धीरे-धीरे खाता है।

- वह अवश्य आएगा।

- महँगाई निरंतर बढ़ती जा रही है।

- पत्थर लुढ़कता हुआ नदी में गिर गया।

(ii) स्थानवाचक क्रियाविशेषण-जो शब्द क्रिया के घटित होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

- भीतर बहुत गरमी है।

- बाहर बैठकर पढ़ो।

- उधर पानी का बहाव तेज़ है।

- सुमन यहीं रहती है।

(iii) कालवाचक क्रियाविशेषण-जो शब्द क्रिया के घटित होने अथवा करने का समय (काल) का बोध कराते हैं, उन्हें कालवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं।

उदाहरण-

- वह दिनभर पढ़ता रहता है।

- वह अभी-अभी आया है।

- कल से भारी वर्षा हो रही है।

- आज कल प्रदूषण कुछ कम हुआ है।

(iv) परिमाणवाचक क्रियाविशेषण-जो शब्द क्रिया के परिमाण (मात्रा) का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं।

उदाहरण –

- राहुल बहुत बोलता है।

- उसके पास पर्याप्त धन है।

- मरीज अभी कम खाता है।

- उसने कुछ नहीं खाया।

(ख) संबंधबोधक-संबंधबोधक वे अव्यय या अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं।

उदाहरण –

- अंकिता डर के मारे काँपने लगी।

- विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है।

- राम घर के भीतर चला गया।

- सुमन धारा की ओर मत जाओ।

- अब हिंदी के बजाय गणित पढ़ लेते हैं।

(ग) समुच्चयबोधक-जो अव्यय शब्द दो शब्दों, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक कहते हैं।

उदाहरण –

- राम और श्याम पढ़ रहे हैं।

- धीरे बोलो ताकि सुनाई न दे।

- चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ।

- राम आया परंतु देर तक नहीं रुका।

- पल्लवी अस्वस्थ है इसलिए नहीं आयी।

- बादल घिरे परंतु वर्षा न हुई।

(घ) विस्मयादिबोधक-जो अव्यय आश्चर्य, घृणा, हर्ष, लज्जा, ग्लानि, पीड़ा, दुख आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं।

उदाहरण –

- उफ! कितनी गरमी है।

- सावधान! आगे सड़क बन रही है।

- हे राम! यह क्या हो गया?

- अरे! किसने इस पौधे को तोड़ दिया।

- छिः ! यहाँ कितनी बदबू है।

- अहा! हम मैच जीत गए।

(ङ) निपात-जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष प्रकार का बल देते हैं, उन्हें निपात शब्द कहते हैं।

उदाहरण –

- गाड़ी अभी तक नहीं आई।

- वह भी मेरे साथ जाएगा।

- यह कलम केवल दस रुपये की है।

- ऐसा तो मैंने कहा भर था।

- सुमन ही ऐसा स्वेटर बुन सकती है।

- अध्यापक तो कब के जा चुके हैं।

आओ देखें कितना सीखा

प्रश्नः 1.

शब्द से आप क्या समझते हैं ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए।

उत्तरः

वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित मेल को शब्द कहते हैं।

उदाहरण – क् + अ + म् + अ + ल् + ए + श् + अ = कमलेश

व् + इ + द् + य् + आ + ल् + अ + य् + अ = विद्यालय

प्रश्नः 2.

पद किसे कहते हैं? पदों के उदाहरण भी लिखिए।

उत्तरः

शब्द स्वतंत्र होते हैं परंतु यही शब्द व्याकरण के नियमों में बाँधकर जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब वे पद बन जाते हैं।

उदाहरण – लड़कों ने कई खेलों में भाग लिया।

यहाँ रेखांकित अंश पद हैं।

प्रश्नः 3.

स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं ? उनके नाम लिखिए।

उत्तरः

स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रचार के होते हैं। ये हैं –

(क) तत्सम शब्द

(ख) तद्भव शब्द

(ग) देशज शब्द

(घ) विदेशी शब्द

प्रश्न 4.

विदेशज शब्दों से आप क्या समझते हैं?

उत्तरः

वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं और बोलचाल तथा लेखन में प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं।

उदाहरण – बस, टेलीफ़ोन, चाय, चीनी, रोटी, किताब, स्टेशन, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, शर्ट, बटन आदि।

प्रश्नः 5.

रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम लिखिए।

उत्तरः

रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। ये हैं

(क) रूढ़ शब्द

(ख) यौगिक शब्द

(ग) योगरूढ़ शब्द

प्रश्नः 6.

यौगिक शब्दों से आप क्या समझते हैं ? उदाहरण सहित लिखिए।

उत्तरः

जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दांशों या शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे –

जंतु + शाला = जंतुशाला

कलम + दान = कलमदान

मुसाफ़िर + खाना = मुसाफ़िरखाना

फल + वाला = फलवाला

प्रश्नः 7.

निपात किसे कहते हैं? कोई तीन निपात लिखकर उनसे वाक्य बनाइए।

उत्तरः

जो अव्यय किसी शब्द के बाद आकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। तीन मुख्य निपात हैं –

तक – मरीज से बोला तक नहीं जाता है।

ही – रमन ने ही यह गमला तोड़ा है।

तो – तुम तो पहले झूठ नहीं बोलते थे।