International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): June 2024 UPSC Current Affairs | अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) UPSC CSE PDF Download

| Table of contents |

|

| खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय |

|

| बायोफार्मास्युटिकल एलायंस |

|

| ब्रिक्स का विस्तार |

|

| संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम |

|

| आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक 2024 |

|

खाड़ी क्षेत्र में भारतीय प्रवासी समुदाय

हाल ही में कुवैत सिटी के पास एक अपार्टमेंट इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 49 लोगों की दुखद मौत हो गई, जिनमें से लगभग 40 पीड़ित भारतीय नागरिक थे ।

- इस अपार्टमेंट बिल्डिंग में 195 से अधिक श्रमिक रहते थे, जिनमें से अधिकांश भारतीय नागरिक थे, जो केरल, तमिलनाडु और उत्तर भारत के विभिन्न भागों से आये थे।

खाड़ी क्षेत्र में श्रमिकों की वर्तमान स्थिति

- कुवैत में भारतीय समुदाय का विकास:

- 1990-1991 के खाड़ी युद्ध के कारण कुवैत से भारतीय समुदाय के लोगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। कुवैत की मुक्ति के बाद, भारतीय समुदाय के अधिकांश सदस्य धीरे-धीरे वापस लौट आए और कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय बन गए।

- मुक्ति युद्ध से पहले, फिलिस्तीनी लोग कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय थे।

- "कुवैत की मुक्ति" का तात्पर्य 1991 में हुए सैन्य अभियानों से है, जिसके परिणामस्वरूप इराकी सेना को कुवैत से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने खाड़ी युद्ध के अंत को चिह्नित किया, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक गठबंधन ने कुवैत को इराकी कब्जे से मुक्त करने के लिए एक सैन्य अभियान शुरू किया। कुवैत की सफल मुक्ति ने देश की संप्रभुता और स्वतंत्रता को बहाल किया।

- खाड़ी देशों में भारतीय:

- 2021 तक, खाड़ी देशों में लगभग 8.9 मिलियन भारतीय प्रवासी रह रहे थे।

- 25% प्रवासी भारतीय और 56% अनिवासी भारतीय 6 खाड़ी देशों (यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और बहरीन) में रहते हैं।

- एनआरआई वे व्यक्ति हैं जो भारतीय नागरिकता रखते हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं।

- प्रवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक (ओसीआई) वे विदेशी देश के व्यक्ति हैं जिनके पैतृक संबंध भारत से हैं। उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है, लेकिन उन्हें भारत में स्थायी निवासियों के समान विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं।

- कुल विदेशी आवक धन-प्रेषण में से 28.6% धन-प्रेषण अकेले खाड़ी देशों से आया, जो कि कुल धन-प्रेषण का 2.4% है।

- व्यापारिक संबंध:

- खाड़ी क्षेत्र भारत के कुल व्यापार का लगभग छठा हिस्सा योगदान देता है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में, जीसीसी देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग 184 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में 20% की वृद्धि दर्शाता है।

- ऊर्जा सहयोग में साझेदारी:

- भारत सरकार ने ऊर्जा सहयोग के क्षेत्र में जीसीसी देशों के साथ व्यापक संबंध विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इसमें भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में भागीदारी को प्रोत्साहित करना, दीर्घकालिक गैस आपूर्ति समझौतों पर बातचीत करना, तेल क्षेत्रों में रियायतें मांगना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं पर सहयोग करना शामिल होगा।

खाड़ी देशों में प्रवासी भारतीयों के समक्ष चुनौतियाँ

- कफ़ाला प्रणाली:

- यह प्रवासी कामगारों के वीज़ा को उनके नियोक्ता (प्रायोजक) से जोड़ने की प्रथा है, जो कई खाड़ी देशों में प्रचलित है। इससे कामगारों के लिए शक्ति असंतुलन और दुख पैदा होता है, जिन्हें पासपोर्ट जब्त होने, नौकरी बदलने में कठिनाई और नियोक्ता द्वारा शोषण और दुर्व्यवहार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे जबरन श्रम की स्थिति पैदा होती है।

- सुरक्षा चिंताएं:

- वर्ष 2014 में इराक में उग्रवाद के दौरान इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) द्वारा 40 भारतीय निर्माण श्रमिकों का अपहरण कर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे अस्थिर क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों के समक्ष संभावित सुरक्षा जोखिम उजागर हुआ था।

- असुरक्षित कार्य स्थितियां और श्रम शोषण:

- प्रवासी श्रमिक, खास तौर पर निर्माण और मैनुअल श्रम क्षेत्रों में, अक्सर अपर्याप्त सुरक्षा गियर और प्रोटोकॉल के साथ असुरक्षित कार्य वातावरण का सामना करते हैं। इससे दुर्घटनाएं, चोटें और यहां तक कि मौतें भी हो सकती हैं।

- 2019 में, यूएई में हीटस्ट्रोक के कारण कई भारतीय श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जो बिना उचित सावधानियों के अत्यधिक गर्मी में काम करने के खतरों को उजागर करता है। उन्हें वेतन न मिलने, ओवरटाइम वेतन से इनकार करने और लंबे समय तक काम करने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

- सीमित अधिकार और दुरुपयोग:

- भारतीय प्रवासियों को अधिकांश खाड़ी देशों में नागरिकता या स्थायी निवास की अनुमति नहीं दी जाती है, जिससे उनकी संपत्ति के स्वामित्व, सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुँच और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की क्षमता सीमित हो जाती है। घरेलू कामगार नियोक्ताओं द्वारा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार के प्रति संवेदनशील होते हैं।

विदेशों में अपने प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- द्विपक्षीय श्रम समझौते (बीएलए):

- सरकार ने भारतीय प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कई देशों के साथ बीएलए पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में न्यूनतम मजदूरी, काम करने की स्थिति, प्रत्यावर्तन और विवाद समाधान जैसे पहलू शामिल हैं।

- प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई):

- यह एक अनिवार्य बीमा योजना है जो रोजगार के लिए विदेश जाने वाले सभी उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के भारतीय प्रवासी श्रमिकों को जीवन और विकलांगता कवर प्रदान करती है। यह विदेश में भारतीय प्रवासी श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में 10 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है।

- न्यूनतम रेफरल मजदूरी (एमआरडब्ल्यू):

- भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय प्रवासी श्रमिकों के लिए MRW निर्धारित किया है, जहाँ न्यूनतम वेतन कानून नहीं है। यह लगभग 300 से 600 अमेरिकी डॉलर के बीच है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि भारत से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को कुछ देशों में न्यूनतम वेतन मिले और उन्हें मानक से बहुत कम वेतन देने वाले नियोक्ताओं द्वारा शोषण से बचाया जा सके।

- ई-माइग्रेट प्रणाली:

- यह एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो प्रवास प्रक्रिया को सरल बनाता है। यह प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रदान करता है, नौकरी अनुबंधों को पंजीकृत करता है, और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर नज़र रखता है।

- प्रवासी संसाधन केंद्र:

- संभावित और वापस लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को सूचना, परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कई राज्यों में स्थापित किया गया।

- शिकायत निवारण तंत्र:

- ई-माइग्रेट प्रणाली और ओवरसीज वर्कर्स रिसोर्स सेंटर जैसे प्लेटफॉर्म प्रवासी श्रमिकों को शिकायत दर्ज करने और सरकार से सहायता प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

- प्रत्यावर्तन सहायता:

- संकट या संघर्ष की स्थिति में, भारत सरकार विदेशों में भारतीय श्रमिकों को प्रत्यावर्तन सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी सुरक्षित भारत वापसी में सुविधा होती है।

- महिलाओं के प्रवास पर प्रतिबंध:

- 30 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को गृह-सेविका, घरेलू कामगार, हेयर ड्रेसर, ब्यूटीशियन, नर्तकी, मंच कलाकार, मजदूर या सामान्य श्रमिक के रूप में रोजगार के लिए प्रवासी मंजूरी नहीं दी जाती है।

बायोफार्मास्युटिकल एलायंस

हाल ही में भारत, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्युटिकल एलायंस की शुरुआत की।

चर्चा में क्यों?

कोविड-19 महामारी के दौरान उभरी दवा आपूर्ति की कमी के जवाब में सहयोगात्मक प्रयास के रूप में हाल ही में बायोफार्मास्युटिकल एलायंस की शुरुआत की गई। इस महत्वपूर्ण पहल की घोषणा सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 की उद्घाटन बैठक के दौरान की गई, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी बायोफार्मास्युटिकल प्रदर्शनी के रूप में मान्यता दी गई।

बायोफार्मास्युटिकल एलायंस का महत्व

- बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र में एक विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीली आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना।

- भाग लेने वाले देशों की जैव नीतियों, विनियमों और अनुसंधान एवं विकास सहायता उपायों का समन्वय करना।

- अन्य देशों, विशेष रूप से चीन, जहां आवश्यक कच्चे माल और अवयवों का उत्पादन केंद्रित है, पर निर्भरता कम करने के लिए एक विस्तृत दवा आपूर्ति श्रृंखला मानचित्र विकसित करना।

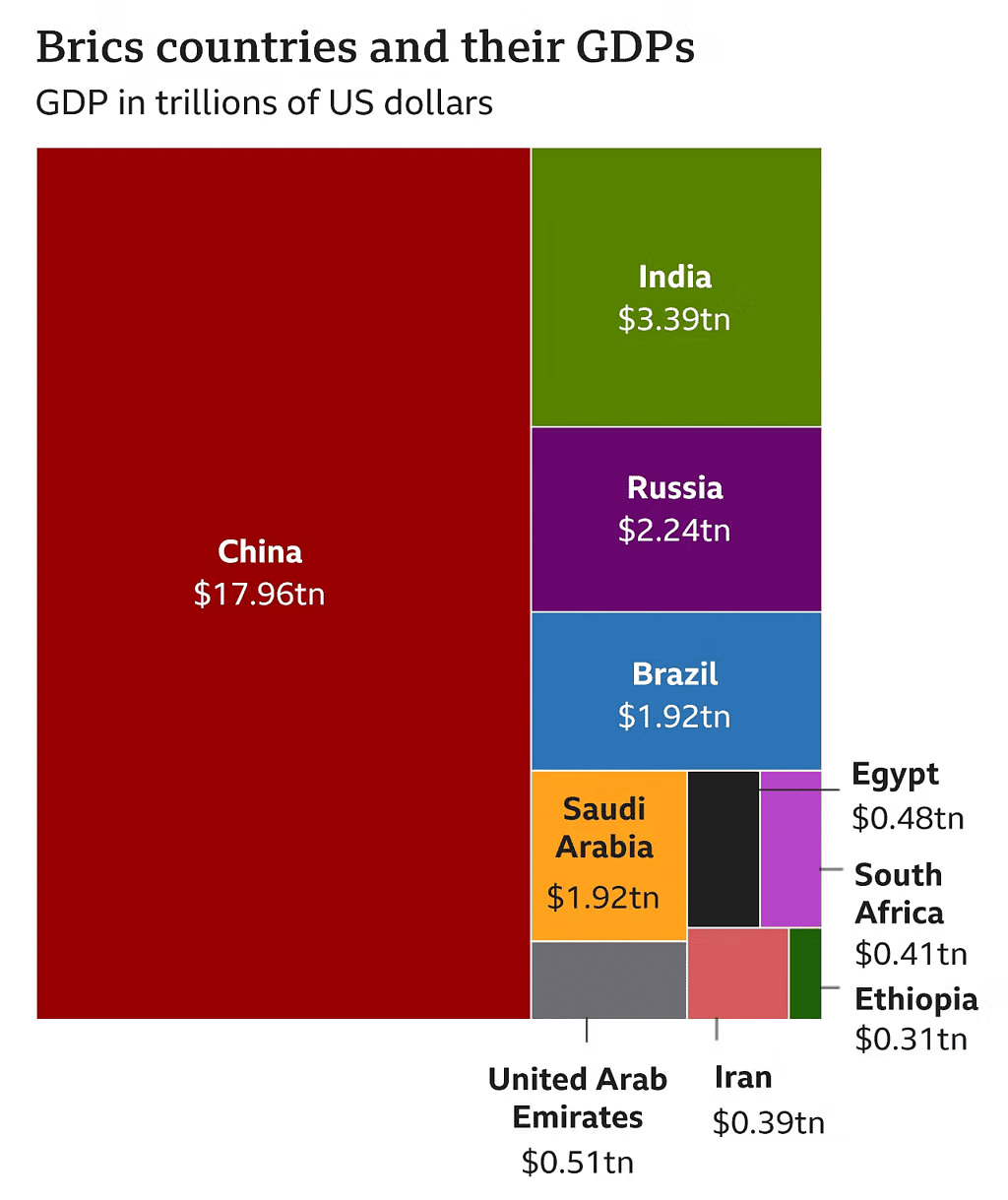

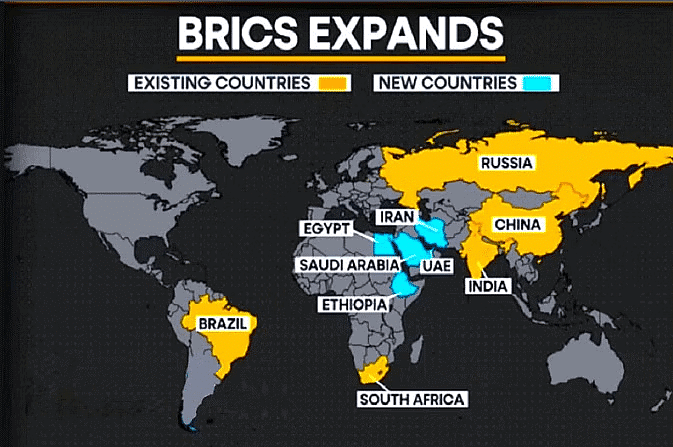

ब्रिक्स का विस्तार

हाल ही में विदेश मंत्रियों ने ब्रिक्स के विस्तार के बाद अपनी पहली बैठक की, जिसमें 2023 में मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरब और इथियोपिया को शामिल किया गया।

वे 1 जनवरी, 2024 से ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं।

ब्रिक्स क्या है?

के बारे में:

- ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का संक्षिप्त नाम है, अर्थात ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।

- ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

- 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका द्वारा की जाएगी, और रूस अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

ब्रिक्स का गठन:

- इस समूह का अनौपचारिक गठन पहली बार 2006 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में जी-8 (अब जी-7) आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन (ब्रिक) के नेताओं की बैठक के दौरान हुआ था, जिसे बाद में 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया।

- 2009 में, रूस के येकातेरिनबर्ग में BRIC का पहला शिखर सम्मेलन हुआ। अगले वर्ष (2010) दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया और BRICS के नाम से एक समूह बना।

महत्व:

- इस समूह (विस्तारित) में लगभग 3.5 अरब लोग शामिल हैं, जो विश्व की 45% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- सामूहिक रूप से, इसके सदस्यों की अर्थव्यवस्थाएं 28.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 28% है।

- समूह के सदस्य ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सामूहिक रूप से वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 44% का योगदान करते हैं।

हाल ही में शामिल ब्रिक्स सदस्यों का भू-राजनीतिक महत्व क्या है?

- इसके शामिल होने से ब्रिक्स देशों की ऊर्जा भंडार तक पहुंच बढ़ेगी, सऊदी अरब का तेल तेजी से चीन और भारत की ओर जा रहा है, तथा ईरान प्रतिबंधों के बावजूद चीन को अपने तेल निर्यात में वृद्धि कर रहा है, जिससे ब्रिक्स देशों के भीतर ऊर्जा सहयोग का महत्व उजागर होता है।

- रूस द्वारा अपने ऊर्जा निर्यात के लिए ब्रिक्स के भीतर नए बाजारों की खोज से समूह की ऊर्जा आपूर्ति में विविधता आएगी, जिससे पारंपरिक बाजारों पर रूस की निर्भरता कम होगी और गठबंधन की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

- मिस्र और इथियोपिया का रणनीतिक समावेश, अफ्रीका के हॉर्न और लाल सागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर अधिक प्रभाव और पहुंच प्रदान करके ब्रिक्स के भू-राजनीतिक महत्व को बढ़ाता है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य

हाल ही में, पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) के गैर-स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है, जिनका 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक होगा ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नये सदस्यों का चुनाव कैसे होता है?

चुनाव प्रक्रिया और क्षेत्रीय समूह:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया में क्षेत्रीय समूह उम्मीदवारों को नामांकित करते हैं।

- चार क्षेत्रीय समूह हैं।

- नव निर्वाचित सदस्य हैं - अफ्रीकी समूह के लिए सोमालिया, एशिया-प्रशांत समूह के लिए पाकिस्तान, लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई समूह के लिए पनामा, तथा पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूह के लिए डेनमार्क और ग्रीस।

- प्रत्येक क्षेत्रीय समूह आम सभा में दो वर्ष के कार्यकाल के लिए उम्मीदवारों को प्रस्तुत करने पर आम सहमति बनाता है।

- इस प्रक्रिया का उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है, जो वैश्विक भू-राजनीतिक विविधता और हितों को प्रतिबिंबित करे।

वर्तमान और आने वाले सदस्य

- नए सदस्य मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का स्थान लेंगे।

सुरक्षा परिषद की भूमिका और चुनौतियाँ

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- हालाँकि, इसके स्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति के कारण इसकी प्रभावशीलता में बाधा आ सकती है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत की गई थी, संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। इसमें 15 सदस्य (5 स्थायी (P5) और 10 अस्थायी सदस्य) शामिल हैं।

- दस अस्थायी सदस्यों में से पांच का चुनाव प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा किया जाता है - संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम।

- ओपेनहेम के अंतर्राष्ट्रीय कानून: संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, "द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके महत्व के आधार पर पांच राज्यों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी।"

- सुरक्षा परिषद में भारत की भागीदारी 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22 की अवधि के दौरान एक गैर-स्थायी सदस्य के रूप में रही है।

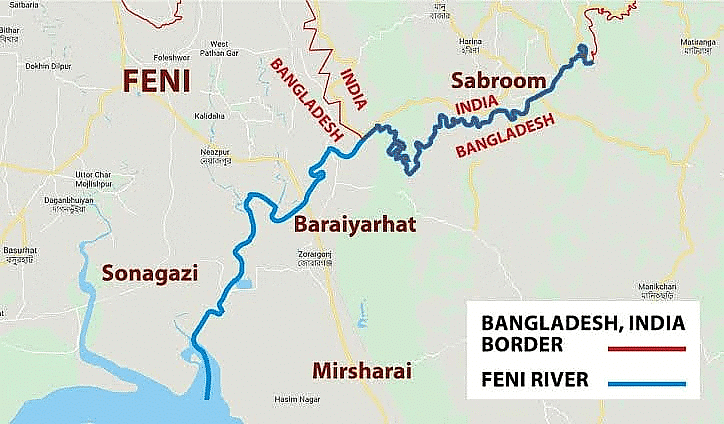

मैत्री सेतु

चर्चा में क्यों?

मैत्री सेतु, जिसे भारत-बांग्लादेश मैत्री पुल के रूप में भी जाना जाता है, सितंबर तक खुलने वाला है, जो भारत के स्थल-रुद्ध पूर्वोत्तर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा।

मैत्री-सेतु के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

के बारे में:

- यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है और त्रिपुरा के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है।

- मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो भारत (त्रिपुरा में) और बांग्लादेश के बीच सीमा का काम करती है।

- 'मैत्री सेतु' नाम भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने का प्रतीक है।

- यह एकल-स्पैन संरचना वाला एक पूर्व-तनावयुक्त कंक्रीट पुल है जो सुचारू यातायात और माल प्रवाह को सुगम बनाता है।

- पुल के निर्माण की देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) द्वारा की गई है।

एनएचआईडीसीएल एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 2014 में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों और सामरिक सड़कों के विकास और रखरखाव के लिए की गई थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है।

महत्व:

- यह पुल भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों के माध्यम से पश्चिम बंगाल से पूर्वोत्तर भारत तक माल परिवहन करने में केन्द्रीय भूमिका निभाएगा।

- इस पुल के माध्यम से माल की आवाजाही रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह त्रिपुरा के सबरूम से सिर्फ 80 किमी दूर है।

- यह दोनों देशों के बीच एक नये व्यापार गलियारे के रूप में काम करेगा तथा पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में मदद करेगा।

- इससे भारत के पूर्वोत्तर और बांग्लादेश के बीच लोगों के बीच संपर्क भी बढ़ेगा।

- बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत की एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न अंग है।

- मैत्री सेतु पुल के पूरा होने से बांग्लादेश के साथ भारत के सामरिक संबंधों के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार भी मजबूत होगा।

- कोलकाता से चटगांव तक का नया समुद्री मार्ग माल की आवाजाही के लिए सबसे तीव्र रास्ता उपलब्ध कराएगा तथा सित्तवे बंदरगाह-कलादान मार्ग का एक विकल्प होगा।

संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम

चर्चा में क्यों?

हाल ही में UNCTAD और बारबाडोस सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम 2024 का आयोजन किया गया। फोरम में जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार पर उनके प्रभाव जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि विश्व बैंक के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास व्यापार और परिवहन डेटासेट का शुभारंभ था।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम

- ग्लोबल सप्लाई चेन फोरम के बारे में: यह मंच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और उद्योग के नेताओं को एक साथ लाता है।

- भारत की आपूर्ति लचीलापन पहल: चीन के प्रभाव का मुकाबला करने और अधिक संतुलित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते के रूप में 2021 में शुरू की गई, जो क्वाड राष्ट्रों (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका) के बीच व्यापक सुरक्षा चर्चाओं के साथ संरेखित है।

नीति सिफारिशों

- सिफारिशें: यह मंच आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन और स्थिरता बढ़ाने के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों और संगठनों को नीतियों की सिफारिश करने में सहायता करता है।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने वाले कारक

- जलवायु परिवर्तन: चरम मौसम की घटनाओं जैसे प्रभाव परिवहन और रसद नेटवर्क को बाधित करते हैं।

- भू-राजनीतिक तनाव: वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अस्थिरता अनिश्चितता पैदा करती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न होती है।

- कोविड-19 महामारी: इसके प्रभाव अभी भी उत्पादन, परिवहन और श्रम बाजारों को बाधित कर रहे हैं।

आपूर्ति शृंखला लचीलापन बढ़ाना

- टिकाऊ प्रथाएँ: समावेशी, टिकाऊ उत्पादन और वितरण नेटवर्क लचीलेपन में योगदान देते हैं।

- शिपिंग का डीकार्बोनाइजेशन: वैश्विक शिपिंग को डीकार्बोनाइज करने पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों वाले देशों में।

- हरित प्रौद्योगिकियों में निवेश: लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों में हरित प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन आवश्यक है।

- बेहतर कनेक्टिविटी: दक्षता बढ़ाने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे में निवेश।

- डिजिटलीकरण: व्यापार सुविधा के लिए ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।

- बंदरगाह आधुनिकीकरण: बेहतर लचीलेपन के लिए बंदरगाहों का उन्नयन।

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला घटक

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनुसंधान एवं विकास तथा विपणन टीमों को छोड़कर, विनियामक अनुपालन के लिए कर्मचारी, सूचना, संसाधन और उपकरण शामिल हैं।

घोषणापत्र और डेटासेट

- फोरम ने "इंटरमॉडल, निम्न-कार्बन, कुशल और लचीले माल परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए घोषणापत्र" और विश्व बैंक के साथ विकसित संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास व्यापार-और-परिवहन डेटासेट का शुभारंभ किया।

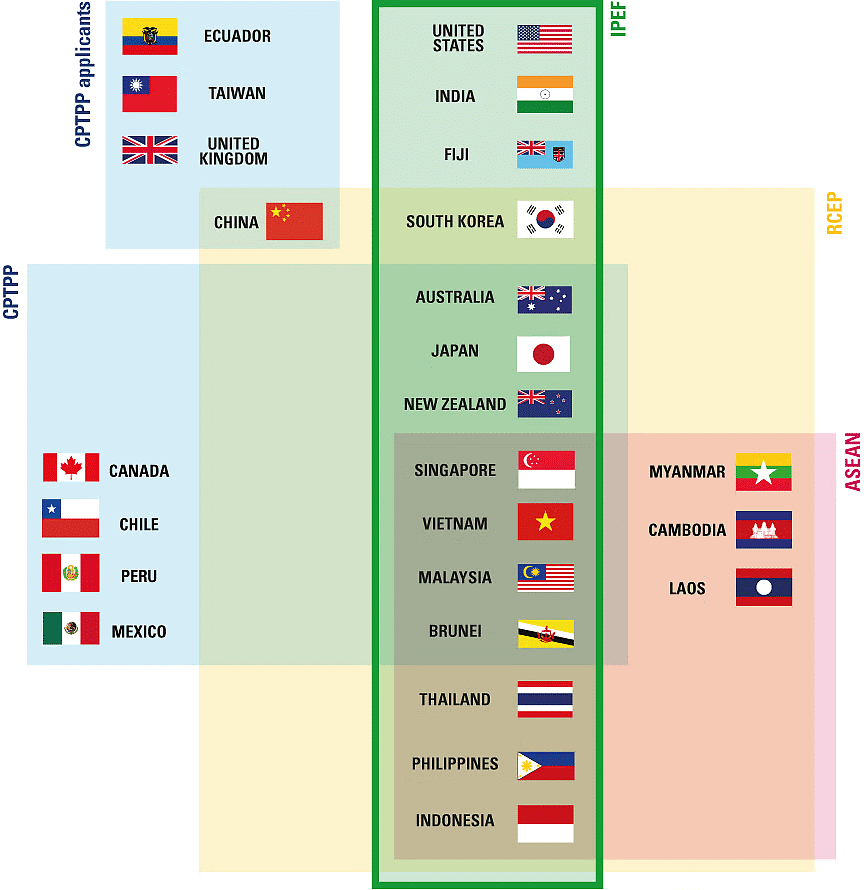

आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक 2024

हाल ही में

भारत ने 6 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉसपेरिटी (आईपीईएफ) मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया, जिसमें इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देने में की गई महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया गया।

बैठक की मुख्य बातें

- स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौता:

- इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलापन और जीएचजी उत्सर्जन को कम करने की दिशा में प्रयासों में तेजी लाना है।

- भारत ने "सहकारी कार्य कार्यक्रम" नामक एक सहयोगात्मक प्रयास शुरू किया, जिसका ध्यान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से मूल्यवान संसाधनों को पुनः प्राप्त करने पर केंद्रित था।

- आईपीईएफ कैटेलिटिक कैपिटल फंड:

- आईपीईएफ उभरती और उच्च-मध्यम आय अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया।

- संस्थापक समर्थकों ने 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निजी निवेश को प्रेरित करने के लिए प्रारंभिक अनुदान के रूप में 33 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए।

- निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौता:

- इसका उद्देश्य अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कारोबारी माहौल बनाना, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रयासों को बढ़ाना है।

- भारत ने अन्य आईपीईएफ साझेदारों के लिए डिजिटल फोरेंसिक्स एवं सिस्टम-संचालित जोखिम विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रकाश डाला।

- आईपीईएफ अपस्किलिंग पहल:

- आईपीईएफ साझेदार देशों में मुख्य रूप से महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- पिछले 2 वर्षों में 10.9 मिलियन अपस्किलिंग अवसर प्रदान किए गए, जिनमें से 4 मिलियन भारत में हैं।

आईपीईएफ अवलोकन

- के बारे में:

- आईपीईएफ का शुभारंभ 23 मई 2022 को टोक्यो, जापान में किया गया, जिसमें 14 देश शामिल हैं।

- इसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास, आर्थिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करना है।

- सदस्य:

- ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।

- ये 14 आईपीईएफ साझेदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 40% तथा वैश्विक वस्तु एवं सेवा व्यापार का 28% प्रतिनिधित्व करते हैं।

- स्तंभ:

- आईपीईएफ चार मुख्य स्तंभों पर आधारित है: निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था।

- भारत आईपीईएफ के स्तंभ II से IV में शामिल हो गया है, जबकि स्तंभ I में उसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।

आईपीईएफ के स्तंभ

- निष्पक्ष एवं लचीला व्यापार (स्तंभ I):

- इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

- आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन (स्तंभ II):

- इसका उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाना है।

- इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और निवेश में सुधार लाना है।

- इसका उद्देश्य अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पहलों के माध्यम से श्रमिकों की भूमिका को बढ़ाना है।

- स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III):

- इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियों पर सहयोग को आगे बढ़ाना है।

- स्वच्छ ऊर्जा के अनुसंधान, विकास, व्यावसायीकरण और परिनियोजन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में जलवायु संबंधी परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करता है।

- निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (स्तंभ IV):

- प्रभावी कर उपायों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विधायी और प्रशासनिक ढांचे में सुधार हेतु भारत द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डाला गया।

|

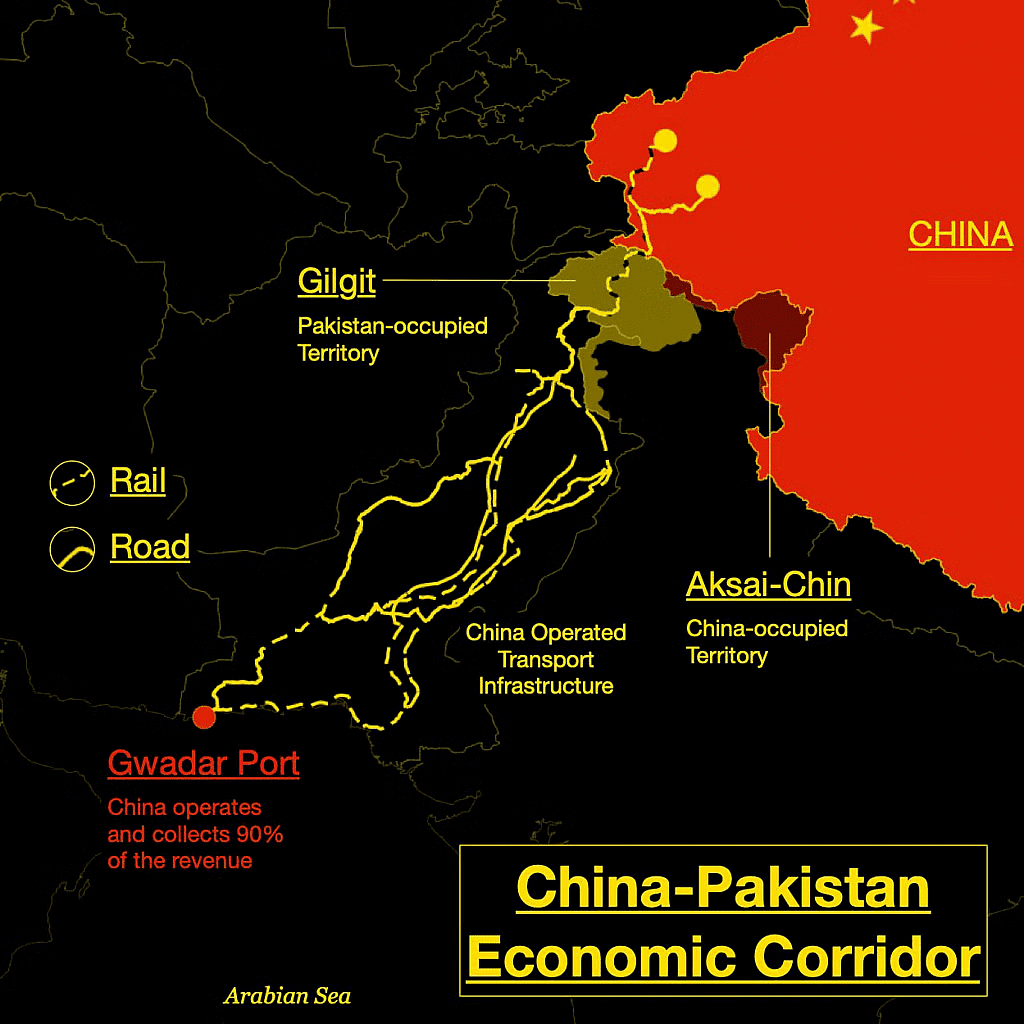

सीपीईसी और एलएसी पर उभरती चुनौतियां

चर्चा में क्यों?

पांचवें पाकिस्तान-चीन विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता की सह-अध्यक्षता के बाद, दोनों नेताओं ने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) सहित मुख्य हितों के मामलों पर एक-दूसरे का समर्थन जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक अलग घटना में, चीन ने मौजूदा तनाव के बीच अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की रणनीति के तहत वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास एक तिब्बती हवाई क्षेत्र में उन्नत J-20 स्टील्थ लड़ाकू विमानों को तैनात किया है।

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) क्या है?

के बारे में:

- सीपीईसी एक प्रमुख बुनियादी ढांचा और विकास परियोजना है।

- पाकिस्तान में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ, सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान में ग्वादर कराची बंदरगाहों और चीन के झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के बीच 3,000 किलोमीटर का बुनियादी ढांचा संपर्क स्थापित करना है।

- चीन-पाकिस्तान सीपीईसी के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं में तेजी लाने की योजना बना रहे हैं, जिनमें ग्वादर बंदरगाह का विकास और काराकोरम राजमार्ग शामिल हैं।

सीपीईसी का विरोध:

- भारत सीपीईसी का विरोध करता है क्योंकि यह पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओके) से होकर गुजरता है जो भारत का अभिन्न अंग है।

- पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के नागरिकों ने भी सीपीईसी परियोजना का विरोध किया है और इसमें बुनियादी स्वतंत्रता के व्यवस्थित हनन और दमन का आरोप लगाया है।

महामारी संधि का शून्य-मसौदा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने महामारी संधि का 'शून्य-ड्राफ्ट' प्रकाशित किया है, जिसका उद्देश्य वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महामारी की तैयारी करना है। इस संधि का उद्देश्य महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करना है। कोविड-19 महामारी के जवाब में एकजुटता और समानता दिखाने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भयावह विफलता को पहचानने के आधार पर महामारी संधि का शून्य-ड्राफ्ट स्थापित किया गया था।

मसौदे के प्रमुख घटक क्या हैं?

- वैश्विक सहयोग: इसमें महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया में वैश्विक समन्वय और सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया गया है।

- स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना: यह सभी देशों, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों का सामना करने के लिए बेहतर रूप से तैयार हैं।

- अनुसंधान और विकास में निवेश: महामारी और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, जैसे टीके, निदान और उपचार तक बेहतर पहुँच। स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश में वृद्धि, विशेष रूप से उन बीमारियों के लिए जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा हैं।

- सूचना साझा करने में पारदर्शिता: महामारियों और अन्य वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के बारे में सूचना की पारदर्शिता और साझाकरण में वृद्धि, जिसमें रोगों के प्रसार और हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता पर डेटा शामिल है।

- रोगज़नक़ पहुँच और लाभ-साझाकरण प्रणाली: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत एक PABS का गठन, जिससे महामारी की क्षमता वाले सभी रोगज़नक़ों के जीनोमिक अनुक्रमों को प्रणाली में "समान स्तर" पर साझा किया जा सके।

- लैंगिक असमानताओं को संबोधित करना: स्वास्थ्य सेवा कार्यबल में लैंगिक असमानताओं को संबोधित करते हुए, मसौदे का उद्देश्य समान वेतन पर जोर देकर और नेतृत्व की भूमिकाएं लेने में महिलाओं के लिए विशिष्ट बाधाओं को दूर करके "सभी स्वास्थ्य और देखभाल श्रमिकों का सार्थक प्रतिनिधित्व, जुड़ाव, भागीदारी और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना" है।

वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग के लिए मौजूदा रूपरेखा क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR): यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है जो भारत सहित 196 देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसका उद्देश्य बीमारी के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकने, उससे बचाव करने, उसे नियंत्रित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है।

वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव: चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद, दुनिया भर में कई आबादी अभी भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से वंचित है, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में।

- स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना: सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा और अवसंरचना खंडित है और इसमें किसी भी वैश्विक मानक का अभाव है, जिससे मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में बड़ी चिंता पैदा हो रही है।

- वहनीयता और असमानता: स्वास्थ्य देखभाल महंगी हो सकती है, और कई व्यक्ति, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते हैं।

- स्वास्थ्य कर्मियों की कमी: स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को कई देशों में, विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में, प्रशिक्षित और योग्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- गैर-संचारी रोग: हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर और मधुमेह जैसे गैर-संचारी रोग तेजी से आम होते जा रहे हैं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर भारी बोझ डाल रहे हैं।

|

7 videos|129 docs

|