उच्च न्यायालय - संरचना, न्यायालय क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ | General Awareness & Knowledge for RRB NTPC (Hindi) - RRB NTPC/ASM/CA/TA PDF Download

परिचय

राज्य का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय उच्च न्यायालय है। इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बाद देश का दूसरा सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। वर्तमान में, भारत में विभिन्न राज्यों में स्थापित 25 उच्च न्यायालय हैं।

भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?

भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 1858 में, विधि आयोग की सिफारिश पर, संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया, जिसने तीन प्रेसीडेंसी: कोलकाता, मद्रास और बंबई में सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। कोलकाता उच्च न्यायालय का चार्टर मई 1862 में आदेशित किया गया और मद्रास और बंबई का आदेश जून 1862 में दिया गया। इस प्रकार, कोलकाता उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया।

इस अधिनियम को लागू करने का कारण विभिन्न राज्यों के लिए एक अलग न्यायिक निकाय की आवश्यकता थी। इसलिए, ब्रिटिश सरकार ने उस समय के सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालत को समाप्त करने का निर्णय लिया और इसके स्थान पर उच्च न्यायालय स्थापित किया।

किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कुछ नियम और पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए थे और बाद में स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, यह घोषित किया गया कि प्रत्येक भारतीय राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए। ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून भारतीय दंड संहिता में बताए गए कानूनों से भिन्न थे और देश की स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण कानूनी प्रणाली में परिवर्तन हुआ।

भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है?

आंध्र प्रदेश हाल ही में उच्च न्यायालय प्राप्त करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी 2019 को उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

उच्च न्यायालय का संविधान

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 15 अन्य न्यायाधीश होते हैं। लेकिन बाद में भारतीय उच्च न्यायालयों की संरचना में कुछ परिवर्तन किए गए:

- प्रत्येक उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश होगा।

- पहले की तरह, प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित नहीं थी।

- मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन उनका कार्यकाल दो वर्षों से अधिक नहीं हो सकता है।

- यह ध्यान देने योग्य है कि 62 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता।

- न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में उच्च न्यायालयों में कोई एकरूपता नहीं है; एक छोटे राज्य में बड़े राज्य की तुलना में कम न्यायाधीश होंगे।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार निम्नलिखित प्रकार हैं:

- मूल क्षेत्राधिकार – इस प्रकार के मामलों में आवेदक सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है और अपील करने की आवश्यकता नहीं होती। यह मुख्यतः राज्य विधान सभा, विवाहों, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य अदालतों से स्थानांतरण के मामलों से संबंधित है।

- सुपरिंटेंडेंस का अधिकार – यह केवल उच्च न्यायालय को विशेष अधिकार है और किसी अन्य अधीनस्थ अदालत के पास यह अधिकार नहीं है। इसके तहत, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों और अदालतों को रिकॉर्ड बनाए रखने, अदालत में कार्यवाही आयोजित करने के लिए नियम निर्धारित करने का अधिकार रखता है और शेरिफ़ क्लर्कों, अधिकारियों और कानूनी प्रैक्टिशनरों को भुगतान की जाने वाली फीस तय कर सकता है।

- रिकॉर्ड का न्यायालय – इसमें उच्च न्यायालयों के निर्णयों, कार्यवाहियों और कार्यों का रिकॉर्ड रखना शामिल है, जो स्थायी स्मृति के लिए है। इन रिकॉर्डों को किसी अन्य अदालत में और अधिक नहीं प्रश्नित किया जा सकता है। इसके पास अपने प्रति अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है।

- अपील क्षेत्राधिकार – यह उन मामलों के लिए है जहाँ लोगों ने उस क्षेत्र के जिला स्तर या अधीनस्थ अदालत द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए शिकायत की है। यह शक्ति आगे दो श्रेणियों में विभाजित है:

- नागरिक क्षेत्राधिकार – इसमें जिला अदालत, नागरिक जिला अदालत और अधीनस्थ अदालत के आदेश और निर्णय शामिल हैं।

- फौजदारी क्षेत्राधिकार – इसमें सत्र अदालत और अतिरिक्त सत्र अदालत के निर्णय और आदेश शामिल हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है?

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हालांकि, वह राज्य के राज्यपाल, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और उस विशेष राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों में भी स्थानांतरित किए जाने के लिए उत्तरदायी है। यह निर्णय पूरी तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण न्यायालय में प्रत्येक मामले के लिए उचित और न्यायपूर्ण सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्रता मानदंड

भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता मानदंड हैं:

- दी गई योग्यताओं में से कोई एक को पूरा किया जाना चाहिए:

- व्यक्ति को पांच वर्षों से अधिक समय तक बैरिस्टर होना चाहिए।

- जन सेवा में 10 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की हो, साथ ही ज़िला अदालत में कम से कम 3 वर्षों तक सेवा दी हो।

- किसी व्यक्ति ने किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक समय तक वकील के रूप में कार्य किया हो।

- कोई न्यायाधीश 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

कानून में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए, हालांकि, अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास व्यक्तिगत उच्च न्यायालय नहीं है। उदाहरण के लिए – पंजाब और हरियाणा दोनों पंजाब उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जो चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा, सात राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय है – असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते

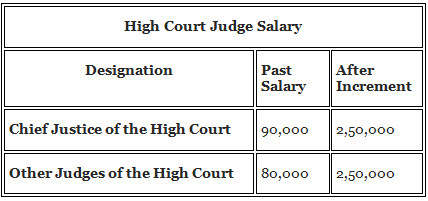

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भारी वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए तालिका में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन वर्णित है:

इसके अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विभिन्न अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य

उच्च न्यायालय भारत के एक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों, उनकी संगठन और शक्तियों के बारे में बात की गई है। संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए भी प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का संघ क्षेत्र एक सामान्य उच्च न्यायालय साझा करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों का भी एक सामान्य उच्च न्यायालय है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु ने पुदुचेरी के साथ एक उच्च न्यायालय साझा किया है।

वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोलकाता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा स्थापित किए गए थे।

उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं?

उच्च न्यायालय के कार्यों का वर्णन नीचे दिए गए अनुभाग में किया गया है, जिसमें इसके क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ, भूमिका आदि शामिल हैं।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार के क्षेत्राधिकार संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- मूल क्षेत्राधिकार – कोलकाता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों के पास इन शहरों में उत्पन्न आपराधिक और नागरिक मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है।

- इन उच्च न्यायालयों का एक विशेष अधिकार है कि वे उन नागरिक मामलों को भी सुन सकते हैं जिनमें संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक है।

मौलिक अधिकारों के संबंध में: उन्हें मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है।

अन्य मामलों के संबंध में: सभी उच्च न्यायालयों के पास उन मामलों में मूल क्षेत्राधिकार है जो वसीयत, तलाक, अदालत की अवमानना और एडमिरल्टी से संबंधित हैं।

चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालयों द्वारा सुनी जा सकती हैं।

अपील क्षेत्राधिकार

नागरिक मामलों में: जिला अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

अगर विवाद का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक है या किसी तथ्य या कानून के प्रश्न पर है, तो अधीनस्थ अदालत से सीधे अपील की जा सकती है।

आपराधिक मामलों में: यह सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा निर्णय किए गए मामलों तक विस्तारित होता है।

यदि सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई है।

यदि सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई है।

उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्य या संघीय कानूनों के तहत सभी मामलों तक विस्तारित होता है।

संविधानिक मामलों में: यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालयों के पास कई कार्य और शक्तियाँ हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

रिकॉर्ड का न्यायालय

उच्च न्यायालय भी रिकॉर्ड के न्यायालय हैं (जैसे सर्वोच्च न्यायालय)।

उच्च न्यायालयों के निर्णयों के रिकॉर्ड का उपयोग अधीनस्थ अदालतों द्वारा मामलों के निर्णय के लिए किया जा सकता है।

सभी उच्च न्यायालयों के पास किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अवमानना के सभी मामलों को दंडित करने का अधिकार है।

प्रशासनिक शक्तियाँ

यह सभी अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है।

यह अधीनस्थ अदालतों से कार्यवाही का विवरण मांग सकता है।

यह अधीनस्थ अदालतों के कार्य करने के लिए नियम जारी करता है।

यह किसी भी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर सकता है और स्वयं उस मामले को भी स्थानांतरित कर सकता है और उसी का निर्णय कर सकता है।

यह किसी भी अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड या अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है।

यह अपनी प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है और उनके वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

न्यायिक समीक्षा का अधिकार

उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यदि कोई कानून या अध्यादेश भारतीय संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो वे उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार रखते हैं।

प्रमाणन का अधिकार

एक उच्च न्यायालय केवल उन मामलों को प्रमाणित कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए उपयुक्त हैं।

उच्च न्यायालय की स्वायत्तता

उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा पुष्टि की जा सकती है:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर होती है और यह विधायिका या कार्यपालिका से संबंधित नहीं है।

- न्यायाधीशों का कार्यकाल: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु तक सेवा की सुरक्षा प्राप्त है। एक उच्च न्यायालय को केवल राष्ट्रपति के पते द्वारा ही हटाया जा सकता है।

- वेतन और भत्ते: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अच्छे वेतन, भत्तों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं और इन्हें उनके खिलाफ विवाद में नहीं बदला जा सकता, सिवाय वित्तीय आपात स्थिति के। उच्च न्यायालय के खर्चों को राज्य के समेकित कोष पर आरोपित किया जाता है, जो राज्य की विधायिका में मतदान के अधीन नहीं होता।

- शक्तियाँ: संसद और राज्य की विधायिका उच्च न्यायालय के अधिकारों और क्षेत्राधिकारों को संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई शक्तियों को कम नहीं कर सकती।

- न्यायाधीशों का व्यवहार: जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, तब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के व्यवहार पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

- सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्ति के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन वेतनभोगी पद धारण नहीं कर सकते। हालांकि, इस धारा के अपवाद के रूप में, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी पद पर नामित किया जा सकता है, और आपात स्थिति में।

परिचय

राज्य का सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय उच्च न्यायालय है। इसे देश में सर्वोच्च न्यायालय के बाद दूसरा सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है। वर्तमान में, भारत में विभिन्न राज्यों में स्थापित 25 उच्च न्यायालय हैं।

भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं?

भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं:

1858 में, विधि आयोग की सिफारिश पर, संसद ने भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पारित किया, जिसने तीन प्रेसीडेंसी - कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय का चार्टर मई 1862 में और मद्रास और बंबई का चार्टर जून 1862 में जारी किया गया। इस प्रकार, कलकत्ता उच्च न्यायालय देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया।

इस अधिनियम को लागू करने का कारण विभिन्न राज्यों के लिए एक अलग न्यायिक निकाय की आवश्यकता थी। इसलिए, ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन सर्वोच्च न्यायालय और सदर अदालत को समाप्त करने और इसके स्थान पर उच्च न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया।

किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कुछ नियम और पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए थे और बाद में स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार, यह घोषित किया गया कि हर भारतीय राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना चाहिए।

ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानून भारतीय दंड संहिता में बताए गए कानूनों से भिन्न थे और देश की स्वतंत्रता के बाद पूरा कानूनी ढांचा बदल गया।

भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है?

आंध्र प्रदेश हाल ही में उच्च न्यायालय स्थापित करने वाला राज्य है। आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को स्थापित किया गया।

उच्च न्यायालय का संविधान

- ब्रिटिश शासन के तहत, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 15 अन्य न्यायाधीश होते हैं।

- हालांकि, बाद में भारत में उच्च न्यायालय की संरचना में कुछ परिवर्तन किए गए:

- हर उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक मुख्य न्यायाधीश होगा।

- पहले की तरह, उच्च न्यायालय के लिए नियुक्ति के लिए कोई निश्चित संख्या नहीं थी।

- मामलों के निपटान के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन उनका कार्यकाल दो साल से अधिक नहीं हो सकता।

- यह ध्यान में रखना चाहिए कि 62 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता।

- उच्च न्यायालयों के बीच न्यायाधीशों की संख्या के संबंध में कोई एकरूपता नहीं है। एक छोटे राज्य में एक बड़े राज्य की तुलना में कम संख्या में न्यायाधीश होंगे।

उच्च न्यायालय की विशेषाधिकार

उच्च न्यायालय की विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं:

- मूल विशेषाधिकार – इस प्रकार के मामलों में, आवेदक सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है और अपील उठाने की आवश्यकता नहीं होती। यह मुख्यतः राज्य विधान सभा, विवाह, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य न्यायालयों से स्थानांतरण से संबंधित मामलों पर लागू होता है।

- पर्यवेक्षण का अधिकार – यह विशेष अधिकार केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त होता है और किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं होता। इसके तहत, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों और न्यायालयों को रिकॉर्ड बनाए रखने के तरीके, न्यायालय में कार्यवाही आयोजित करने के नियम तय करने और शेरिफ क्लर्क, अधिकारियों और कानूनी पेशेवरों को दी जाने वाली फीस तय करने का अधिकार रखता है।

- रिकॉर्ड कोर्ट – इसमें उच्च न्यायालयों के निर्णयों, कार्यवाहियों और कार्यों का रिकॉर्ड रखना शामिल है। ये रिकॉर्ड किसी अन्य न्यायालय में और नहीं पूछे जा सकते। इसके पास अपने प्रति अवमानना के लिए दंड लगाने की शक्ति है।

- अपील विशेषाधिकार – यह उन मामलों के लिए है जहाँ लोगों ने जिला स्तर या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के लिए शिकायत की है। यह शक्ति दो श्रेणियों में विभाजित होती है:

- नागरिक विशेषाधिकार – इसमें जिला न्यायालय, नागरिक जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश और निर्णय शामिल होते हैं।

- आपराधिक विशेषाधिकार – इसमें सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय और आदेश शामिल होते हैं।

कैसे नियुक्त किया जाता है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश?

एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हालांकि, वह राज्य के गवर्नर, भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और उस विशेष राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह निर्णय पूरी तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है कि न्यायालय में लड़े जाने वाले हर मामले के लिए उचित और न्यायपूर्ण परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्रता मानदंड

भारत में किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता मानदंड हैं:

- उपरोक्त में से कोई भी योग्यता पूरी की जानी चाहिए:

- व्यक्ति को पांच वर्षों से अधिक का बैरिस्टर होना चाहिए।

- 10 वर्षों से अधिक का सिविल सेवा अनुभव होना चाहिए और ज़िला न्यायालय में कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो।

- व्यक्ति को किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक का अधिवक्ता होना चाहिए।

- कोई भी न्यायाधीश 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

कानून के अनुसार, हर राज्य का एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए, हालांकि अभी भी कुछ राज्य हैं जिनका कोई व्यक्तिगत उच्च न्यायालय नहीं है। उदाहरण के लिए - पंजाब और हरियाणा दोनों पंजाब उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा, असम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भारी वृद्धि हुई है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के वेतन का विवरण नीचे दिया गया है:

वेतन के अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विभिन्न अन्य भत्ते और भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं।

उच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य

उच्च न्यायालय भारत में राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 में उच्च न्यायालयों, उनके संगठन और अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना भी कर सकती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का एक सामान्य उच्च न्यायालय है। पूर्वोत्तर राज्य भी एक सामान्य उच्च न्यायालय साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु पुडुचेरी के साथ एक उच्च न्यायालय साझा करता है। वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं।

कलकत्ता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी।

उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं?

उच्च न्यायालय के कार्यों का वर्णन नीचे के अनुभाग में उसकी न्यायाधिकार, शक्तियों, भूमिका आदि के तहत किया गया है।

उच्च न्यायालय की न्यायाधिकार

उच्च न्यायालय की विभिन्न प्रकार की न्यायाधिकार संक्षेप में निम्नलिखित हैं:

- मूल न्यायाधिकार - कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को इन शहरों में उत्पन्न होने वाले आपराधिक और नागरिक मामलों में मूल न्यायाधिकार प्राप्त है।

- एक विशेष अधिकार जो इन उच्च न्यायालयों को प्राप्त है वह यह है कि वे ऐसे नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक हो।

- मौलिक अधिकारों के संदर्भ में: वे मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने के लिए सक्षम हैं।

- अन्य मामलों के संबंध में: सभी उच्च न्यायालयों को वसीयत, तलाक, न्यायालय की अवमानना और समुद्री मामलों से संबंधित मामलों में मूल न्यायाधिकार प्राप्त है।

- चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालयों द्वारा सुनी जा सकती हैं।

अपील न्यायाधिकार

- नागरिक मामलों में: एक जिला न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- आपराधिक मामलों में: यह सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित मामलों तक फैला हुआ है।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी है।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालयों के पास कई कार्य और शक्तियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं:

- रिकॉर्ड कोर्ट के रूप में: उच्च न्यायालय भी रिकॉर्ड कोर्ट हैं (जैसे सर्वोच्च न्यायालय)।

- उच्च न्यायालयों के निर्णयों के रिकॉर्ड का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामलों का निर्णय करने के लिए किया जा सकता है।

- सभी उच्च न्यायालयों के पास किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अवमानना के मामलों को दंडित करने की शक्ति होती है।

प्रशासनिक शक्तियाँ

- यह सभी अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी और नियंत्रण करता है।

- यह अधीनस्थ न्यायालयों से कार्यवाही का विवरण मांग सकता है।

- यह अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य करने के नियम जारी करता है।

- यह किसी भी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और स्वयं में भी स्थानांतरित कर सकता है और उसी का निर्णय ले सकता है।

- यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड या अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है।

- यह अपने प्रशासनिक स्टाफ को नियुक्त कर सकता है और उनके वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। यदि कोई कानून या अध्यादेश भारतीय संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो वे उसे असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति रखते हैं।

प्रमाणन की शक्ति

केवल उच्च न्यायालय किसी मामले को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए प्रमाणित कर सकता है।

उच्च न्यायालय की स्वायत्तता

उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा पुष्टि की जा सकती है:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर होती है और यह विधानमंडल या कार्यपालिका से संबंधित नहीं होती।

- न्यायाधीशों का कार्यकाल: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष तक कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। किसी उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना नहीं हटाया जा सकता।

- वेतन और भत्ते: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अच्छे वेतन, भत्ते और भत्तों का आनंद लेते हैं और इन्हें वित्तीय आपातकाल के अलावा उनकी हानि में नहीं बदला जा सकता। उच्च न्यायालय के व्यय राज्य के संचित कोष पर आरोपित होते हैं, जो राज्य विधानमंडल में मतदान के अधीन नहीं होते।

- शक्तियाँ: संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय की शक्तियों और न्यायाधिकारों को संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए अनुसार नहीं घटा सकते।

- न्यायाधीशों का आचरण: जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

- सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्त होने के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन किसी भी लाभकारी पद को धारण नहीं कर सकते। हालांकि, इस प्रावधान का अपवाद है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी पद पर नामित किया जा सकता है, और आपातकाल की स्थिति में।

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- मूल अधिकार क्षेत्र – ऐसे मामलों में आवेदक सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है और अपील करने की आवश्यकता नहीं होती। यह मुख्यतः राज्य विधान सभा, विवाह, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और अन्य न्यायालयों से स्थानांतरण मामलों से संबंधित मामलों के लिए लागू होता है।

- पर्यवेक्षण का अधिकार – यह एक विशेष अधिकार है जो केवल उच्च न्यायालय को प्राप्त है और किसी अन्य अधीनस्थ न्यायालय के पास यह अधिकार नहीं है। इसके अंतर्गत, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों और न्यायालयों को रिकॉर्ड बनाए रखने के तरीके का आदेश देने, न्यायालय में कार्यवाही आयोजित करने के लिए नियम निर्धारित करने और शेरिफ क्लर्क, अधिकारियों और विधिक प्रैक्टिशनरों को दी जाने वाली फीस तय करने का अधिकार रखता है।

- रिकॉर्ड का न्यायालय – इसमें उच्च न्यायालयों के निर्णयों, कार्यवाहियों और कार्यों को स्थायी स्मृति के लिए रिकॉर्ड करना शामिल है। इन रिकॉर्डों को किसी अन्य न्यायालय में और प्रश्नित नहीं किया जा सकता। इसके पास अपने लिए अवमानना के लिए सजा देने का अधिकार है।

- अपील का अधिकार क्षेत्र – यह उन मामलों के लिए है जहां लोगों ने जिले स्तर या उस क्षेत्र के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के बारे में शिकायत उठाई है। इस अधिकार को आगे दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- नागरिक अधिकार क्षेत्र – इसमें जिले न्यायालय, नागरिक जिले न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश और निर्णय शामिल हैं।

- अपराधी अधिकार क्षेत्र – इसमें सत्र न्यायालय और अतिरिक्त सत्र न्यायालय के निर्णय और आदेश शामिल हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं। हालांकि, वह राज्य के गवर्नर, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और उस विशेष राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर सकते हैं।

एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित होने के लिए भी उत्तरदायी होता है। यह निर्णय पूरी तरह से भारत के मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण हर मामले में उचित और न्यायपूर्ण परीक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जाता है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्रता मानदंड

भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:

- निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता पूरी की जानी चाहिए:

- व्यक्ति को पांच वर्षों से अधिक समय तक एक बैरिस्टर होना चाहिए।

- व्यक्ति को 10 वर्षों से अधिक समय तक एक सिविल सेवा अधिकारी होना चाहिए और साथ ही ज़िला न्यायालय में कम से कम 3 वर्षों तक कार्यरत रहना चाहिए।

- व्यक्ति को किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिक समय तक वकील होना चाहिए।

- कोई भी न्यायाधीश 62 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

कानून के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए, हालांकि, अभी भी कुछ राज्य हैं जिनके पास अलग उच्च न्यायालय नहीं है। उदाहरण के लिए - पंजाब और हरियाणा दोनों पंजाब उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं जो चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा, सात राज्यों - असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्ते

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले वेतन में भारी वृद्धि हुई है। नीचे तालिका में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का विवरण दिया गया है:

सैलरी के अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विभिन्न अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ और कार्य

उच्च न्यायालय भारत के किसी राज्य में सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 उच्च न्यायालयों, उनके संगठन और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना करने के लिए भी प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश का एक सामान्य उच्च न्यायालय है। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए भी एक सामान्य उच्च न्यायालय है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु पुडुचेरी के साथ एक उच्च न्यायालय साझा करता है।

वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोलकाता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालयों की स्थापना भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा की गई थी।

उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं?

उच्च न्यायालय के कार्यों का वर्णन नीचे दी गई अनुभाग में इसके अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, भूमिका आदि के उपखंडों के अंतर्गत किया गया है।

- उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र – कोलकाता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों का मूल अधिकार क्षेत्र उन आपराधिक और नागरिक मामलों में है जो इन शहरों में उत्पन्न होते हैं।

- इन उच्च न्यायालयों को एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे उन नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं जिनमें संपत्ति की कीमत 20,000 रुपये से अधिक हो।

- मौलिक अधिकारों के संबंध में – उन्हें मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है।

- अन्य मामलों के संदर्भ में – सभी उच्च न्यायालयों का मौलिक अधिकार क्षेत्र उन मामलों में है जो वसीयत, तलाक, अदालत की अवमानना और समुद्री मामलों से संबंधित हैं।

- चुनाव याचिकाएँ उच्च न्यायालयों द्वारा सुनी जा सकती हैं।

अपील का अधिकार क्षेत्र – नागरिक मामलों में, जिला न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यदि विवाद का मूल्य 5,000/- रुपये से अधिक है या तथ्य या कानून के प्रश्न पर है, तो अधीनस्थ न्यायालय से सीधे अपील की जा सकती है।

अपराधी मामलों में – यह सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा निर्णयित मामलों तक फैला हुआ है। यदि सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी है। यदि सत्र न्यायाधीश ने फाँसी की सजा दी है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य या संघीय कानूनों के तहत सभी मामलों में फैला हुआ है।

संविधान संबंधी मामलों में – यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न से संबंधित है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालयों के पास कई कार्य और शक्तियाँ हैं जो नीचे वर्णित हैं।

- रिकॉर्ड का न्यायालय – उच्च न्यायालय भी रिकॉर्ड का न्यायालय है (जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय)। उच्च न्यायालय के निर्णयों के रिकॉर्ड का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामलों के निर्णय के लिए किया जा सकता है।

- सभी उच्च न्यायालयों को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अवमानना के मामलों में सजा देने का अधिकार है।

- प्रशासनिक शक्तियाँ – यह सभी अधीनस्थ न्यायालयों की देखरेख और नियंत्रण करता है। यह अधीनस्थ न्यायालयों से कार्यवाही का विवरण मांग सकता है। यह अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के संबंध में नियम जारी करता है। यह किसी भी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और स्वयं भी उसी मामले का निपटारा कर सकता है। यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड या अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है। यह अपने प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है और उनके वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों को निर्धारित कर सकता है।

- न्यायिक समीक्षा का अधिकार – उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा का अधिकार है। यदि कोई कानून या अध्यादेश भारतीय संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो इसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है।

- प्रमाणीकरण का अधिकार – एक उच्च न्यायालय केवल उन मामलों को प्रमाणित कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए उपयुक्त हैं।

उच्च न्यायालय की स्वायत्तता

उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के अंतर्गत होती है और यह विधायिका या कार्यपालिका से संबंधित नहीं है।

- न्यायाधीशों की कार्यकाल: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक कार्यकाल की सुरक्षा का आनंद लेते हैं। एक उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के पते के बिना हटाया नहीं जा सकता।

- वेतन और भत्ते: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अच्छे वेतन, भत्तों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं और इन्हें उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के मामले में। उच्च न्यायालय के व्यय राज्य के समेकित कोष पर होते हैं, जो राज्य विधानमंडल में मतदान के अधीन नहीं होते।

- शक्तियाँ: संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को संविधान के तहत नहीं घटा सकते।

- न्यायाधीशों का आचरण: जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

- सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्ति के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई वेतनयुक्त पद नहीं धारण कर सकते। हालांकि, इस प्रावधान का अपवाद है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी कार्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है, और आपात स्थितियों में।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए पात्रता मानदंड

भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। निम्नलिखित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता मानदंड दिए गए हैं:

- किसी भी दिए गए योग्यताओं में से एक को पूरा करना आवश्यक है:

- व्यक्ति को पांच साल से अधिक समय तक बैरिस्टर होना चाहिए।

- व्यक्ति को 10 साल से अधिक समय तक सिविल सेवक होना चाहिए, साथ ही कम से कम 3 साल तक जिला न्यायालय में सेवा करनी चाहिए।

- व्यक्ति को किसी भी उच्च न्यायालय में 10 साल से अधिक समय तक वकील होना चाहिए।

- कोई भी न्यायाधीश 62 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए।

विधि के अनुसार, प्रत्येक राज्य में एक अलग उच्च न्यायालय होना चाहिए, हालाँकि, कुछ राज्यों में व्यक्तिगत उच्च न्यायालय नहीं है। उदाहरण के लिए, पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ में स्थित पंजाब उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, सात राज्यों - असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में भारी वृद्धि हुई है। नीचे दिए गए तालिका में उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश का वेतन विवरण है:

वेतन के अलावा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विभिन्न अन्य भत्ते और विभिन्न सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

उच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य

उच्च न्यायालय भारत के एक राज्य में सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों, उनके संगठन और शक्तियों के बारे में बात करते हैं। संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान कर सकती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का एक सामान्य उच्च न्यायालय है। उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भी एक सामान्य उच्च न्यायालय है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु का एक उच्च न्यायालय पुडुचेरी के साथ साझा है।

वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोलकाता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा स्थापित किए गए थे।

उच्च न्यायालय के कार्य

उच्च न्यायालय के कार्यों का वर्णन नीचे की अनुभाग में उसकी अधिकारिता, शक्ति, भूमिका, आदि के तहत किया गया है।

उच्च न्यायालय की अधिकारिता

उच्च न्यायालय की विभिन्न प्रकार की अधिकारिता संक्षेप में निम्नलिखित है:

- मूल अधिकारिता

- कोलकाता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को इन शहरों में उत्पन्न होने वाले आपराधिक और दीवानी मामलों में मूल अधिकारिता प्राप्त है।

- इन उच्च न्यायालयों का एक विशेष अधिकार है कि वे ऐसे दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, जिनमें संपत्ति की कीमत 20,000 रुपये से अधिक हो।

- मूलभूत अधिकारों के संबंध में: वे मूलभूत अधिकारों को लागू करने के लिए विधान जारी करने के लिए सक्षम हैं।

- अन्य मामलों के संबंध में: सभी उच्च न्यायालयों के पास वसीयत, तलाक, अदालत की अवमानना और एडमिरल्टी से संबंधित मामलों में मूल अधिकारिता है।

- चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालयों द्वारा सुनी जा सकती हैं।

- अपील अधिकारिता

- दीवानी मामलों में: जिला अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- यदि विवाद की राशि 5,000 रुपये से अधिक है या तथ्य या कानून के प्रश्न पर है, तो अधीनस्थ अदालत से सीधे अपील की जा सकती है।

- आपराधिक मामलों में: यह सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा निर्णयित मामलों में विस्तारित होता है।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने 7 साल या उससे अधिक की सजा दी है।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया है।

- उच्च न्यायालय की अधिकारिता राज्य या संघीय कानूनों के तहत सभी मामलों पर विस्तारित होती है।

- संविधानिक मामलों में: यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि एक मामला कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालयों के पास कई कार्य और शक्तियाँ हैं जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

- रिकॉर्ड का न्यायालय

- उच्च न्यायालय भी रिकॉर्ड का न्यायालय है (जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय)।

- उच्च न्यायालय के निर्णयों के रिकॉर्ड का उपयोग अधीनस्थ अदालतों द्वारा मामलों के निर्णय के लिए किया जा सकता है।

- सभी उच्च न्यायालयों के पास किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए अवमानना के मामलों को दण्डित करने का अधिकार है।

- प्रशासनिक शक्तियाँ

- यह सभी अधीनस्थ अदालतों पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है।

- यह अधीनस्थ अदालतों से कार्यवाही का विवरण मांग सकता है।

- यह अधीनस्थ अदालतों के कार्य के संबंध में नियम जारी कर सकता है।

- यह किसी भी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर सकता है और स्वयं मामले को सुनने और निर्णय लेने का भी अधिकार रखता है।

- यह किसी भी अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड या अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है।

- यह अपने प्रशासनिक कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है और उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

- न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार

- उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। यदि कोई कानून या अध्यादेश भारतीय संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो इसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है।

- प्रमाणन का अधिकार

- एक उच्च न्यायालय केवल उन मामलों को प्रमाणित कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए उपयुक्त हैं।

उच्च न्यायालय की स्वायत्तता

उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के अधिकार में होती है और यह विधायिका या कार्यपालिका से जुड़ी नहीं होती।

- न्यायाधीशों की नियुक्ति की अवधि: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु तक की सुरक्षा प्राप्त है। एक उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अभिभाषण के बिना हटाया नहीं जा सकता।

- वेतन और भत्ते: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अच्छे वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं और इन्हें उनके खिलाफ परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। उच्च न्यायालय के खर्च राज्य की संचित निधि पर होते हैं, जो राज्य विधानमंडल में मतदान के अधीन नहीं होते।

- शक्तियाँ: संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकारिता को संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए रूप में नहीं काट सकते।

- न्यायाधीशों का आचरण: जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का आचरण संसद में चर्चा का विषय नहीं बन सकता।

- सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्ति के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वेतनभोगी पद नहीं धारण कर सकते। हालांकि इस धारणा में एक अपवाद है, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी पद के लिए नामांकित किया जा सकता है, और आपातकाल की स्थिति में।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तनख्वाह और भत्ते

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली तनख्वाह में भारी वृद्धि हुई है। नीचे दी गई तालिका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तनख्वाह का विवरण प्रस्तुत करती है: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी जाने वाली तनख्वाह के अलावा, विभिन्न अन्य भत्ते और सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

उच्च न्यायालय के शक्तियाँ और कार्य

उच्च न्यायालय भारत के एक राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों, उनके संगठन और शक्तियों के बारे में बताया गया है। संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी कर सकती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ संघीय क्षेत्र का एक सामान्य उच्च न्यायालय है। उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी एक सामान्य उच्च न्यायालय है। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में पुदुचेरी के साथ एक उच्च न्यायालय साझा किया गया है। वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा स्थापित किए गए थे।

उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं?

उच्च न्यायालय के कार्य नीचे दिए गए अनुभाग में उसके अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, भूमिका आदि के तहत वर्णित हैं।

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

- मूल अधिकार क्षेत्र: कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास के उच्च न्यायालयों को इन शहरों में उत्पन्न होने वाले आपराधिक और दीवानी मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र है।

- इन उच्च न्यायालयों का एक विशेष अधिकार यह है कि वे ऐसे दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं, जिनमें संपत्ति का मूल्य 20,000 रुपये से अधिक हो।

- मूलभूत अधिकारों के संबंध में: ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश जारी करने के लिए सक्षम हैं।

- अन्य मामलों के संदर्भ में: सभी उच्च न्यायालयों के पास वसीयत, तलाक, अदालत की अवमानना और एडमिरल्टी से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र है।

- चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालयों द्वारा सुनी जा सकती हैं।

अपील का अधिकार क्षेत्र

- दीवानी मामलों में: जिला अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- यदि विवाद का मूल्य 5,000 रुपये से अधिक हो या तथ्य या कानून के प्रश्न पर हो, तो अधीनस्थ अदालत से सीधे अपील की जा सकती है।

- अपराधिक मामलों में: यह सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा निपटाए गए मामलों तक फैला है।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने 7 साल या उससे अधिक की सजा दी हो।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने मौत की सजा दी हो।

- उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य या संघीय कानूनों के तहत सभी मामलों तक फैला हुआ है।

- संविधानिक मामलों में: यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है।

उच्च न्यायालय के शक्तियाँ

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालयों के पास कई कार्य और शक्तियाँ हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

- रिकॉर्ड के रूप में न्यायालय: उच्च न्यायालय भी रिकॉर्ड के रूप में न्यायालय होते हैं (जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय)। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के रिकॉर्ड का उपयोग अधीनस्थ अदालतों द्वारा मामलों का निपटारा करने के लिए किया जा सकता है।

- सभी उच्च न्यायालयों के पास किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा अदालत की अवमानना के सभी मामलों को दंडित करने की शक्ति होती है।

प्रशासनिक शक्तियाँ

- यह सभी अधीनस्थ अदालतों की देखरेख और नियंत्रण करता है।

- यह अधीनस्थ अदालतों से कार्यवाही के विवरण की मांग कर सकता है।

- यह अधीनस्थ अदालतों के कार्य करने के नियम जारी कर सकता है।

- यह किसी भी मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित कर सकता है और स्वयं भी मामले को स्थानांतरित कर सकता है और उसे निपटारा कर सकता है।

- यह किसी भी अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड या अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है।

- यह अपने प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है और उनके वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। यदि कोई कानून या अध्यादेश भारतीय संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो वे उसे असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति रखते हैं।

प्रमाणीकरण की शक्ति

केवल एक उच्च न्यायालय उन मामलों को प्रमाणित कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए उपयुक्त हैं।

उच्च न्यायालय की स्वायत्तता

उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका के भीतर होती है और यह विधायिका या कार्यपालिका से संबंधित नहीं है।

- न्यायाधीशों का कार्यकाल: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को 62 वर्ष की आयु तक कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के पते के बिना हटाया नहीं जा सकता।

- तनख्वाह और भत्ते: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अच्छे वेतन, भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं, और इन्हें उनके नुकसान के लिए नहीं बदला जा सकता, सिवाय वित्तीय आपात स्थिति के। उच्च न्यायालय के खर्च राज्य के एकीकृत कोष पर निर्भर करते हैं, जो राज्य विधानमंडल में मतदान के अधीन नहीं होते।

- शक्तियाँ: संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को संविधान के द्वारा गारंटीकृत नहीं कर सकते।

- न्यायाधीशों का आचार: जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

- सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्ति के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार या किसी राज्य के अधीन कोई लाभकारी कार्यालय नहीं रख सकते। हालांकि, इस प्रावधान का अपवाद यह है कि यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति हो, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी कार्यालय के लिए नामांकित किया जा सकता है, और आपात स्थिति की स्थिति में।

उच्च न्यायालय के अधिकार और कार्य

उच्च न्यायालय भारत के किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों, उनके संगठन और अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। संसद दो या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी कर सकती है। उदाहरण के लिए, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का संघ शासित प्रदेश का एक सामान्य उच्च न्यायालय है। उत्तर-पूर्वी राज्यों का भी एक सामान्य उच्च न्यायालय है। इसके अलावा, तमिलनाडु का उच्च न्यायालय पुडुचेरी के साथ साझा है। वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कोलकाता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 द्वारा स्थापित किए गए थे।

उच्च न्यायालय के कार्य

उच्च न्यायालय के कार्य निम्नलिखित अनुभाग में उसके अधिकार क्षेत्र, शक्तियों, भूमिका आदि के तहत वर्णित हैं।

उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालय के विभिन्न प्रकार के अधिकार क्षेत्र संक्षेप में दिए गए हैं:

- मूल अधिकार क्षेत्र: कोलकाता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों का मूल अधिकार क्षेत्र इन शहरों में उत्पन्न आपराधिक और दीवानी मामलों में है।

- इन उच्च न्यायालयों का एक विशेष अधिकार है कि वे 20,000 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति से जुड़े दीवानी मामलों को सुनने के लिए अधिकृत हैं।

- मूल अधिकार क्षेत्र के संबंध में: ये मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने के लिए सक्षम हैं।

- अन्य मामलों के संबंध में: सभी उच्च न्यायालयों के पास वसीयत, तलाक, न्यायालय की अवमानना और एडमिरल्टी से संबंधित मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र है।

- उच्च न्यायालय चुनाव याचिकाओं को सुन सकता है।

अपील का अधिकार क्षेत्र

- दीवानी मामलों में: जिले की अदालत के निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

- यदि विवाद की राशि 5,000 रुपये से अधिक है या किसी तथ्य या कानून के प्रश्न पर है, तो अधीनस्थ न्यायालय से सीधे अपील की जा सकती है।

- आपराधिक मामलों में: यह सत्र और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों द्वारा निर्णयित मामलों तक फैला हुआ है।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने 7 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी है।

- यदि सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया है।

- उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र राज्य या संघीय कानूनों के तहत सभी मामलों पर फैला हुआ है।

- संविधान संबंधी मामलों में: यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामला कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से संबंधित है।

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ

उपरोक्त के अलावा, उच्च न्यायालयों के पास कई कार्य और शक्तियाँ हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

- रिकॉर्ड के न्यायालय के रूप में: उच्च न्यायालय भी रिकॉर्ड के न्यायालय हैं (जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय)। उच्च न्यायालयों के निर्णयों के रिकॉर्ड का उपयोग अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा मामलों के निर्णय के लिए किया जा सकता है।

- सभी उच्च न्यायालयों के पास किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा की गई अवमानना के मामलों को दंडित करने की शक्ति है।

प्रशासनिक शक्तियाँ

- यह सभी अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है।

- यह अधीनस्थ न्यायालयों से कार्यवाही का विवरण मांग सकता है।

- यह अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य करने के नियम जारी करता है।

- यह किसी भी मामले को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और स्वयं उस मामले को भी स्थानांतरित कर सकता है और उसका निर्णय कर सकता है।

- यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड या अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच कर सकता है।

- यह अपनी प्रशासनिक स्टाफ की नियुक्ति कर सकता है और उनके वेतन, भत्तों और सेवा की शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति

उच्च न्यायालयों के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है। यदि कोई कानून या अध्यादेश भारतीय संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो वे उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।

प्रमाणन की शक्ति

एक उच्च न्यायालय केवल उन मामलों को प्रमाणित कर सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लिए उपयुक्त हैं।

उच्च न्यायालय की स्वायत्तता

उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा पुष्टि की जा सकती है:

- न्यायाधीशों की नियुक्ति: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका में ही होती है और यह विधायिका या कार्यपालिका से जुड़ी नहीं है।

- न्यायाधीशों का कार्यकाल: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु तक, जो 62 वर्ष है, कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है। एक उच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के पते के बिना नहीं हटाया जा सकता।

- वेतन और भत्ते: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अच्छे वेतन, भत्तों और सुविधाओं का आनंद लेते हैं और इन्हें वित्तीय आपातकाल के मामले में ही उनके प्रतिकूल नहीं बदला जा सकता। उच्च न्यायालय के खर्च राज्य के समेकित कोष पर लगाए जाते हैं, जो राज्य विधायिका में मतदान के अधीन नहीं होता।

- शक्तियाँ: संसद और राज्य विधानमंडल उच्च न्यायालय की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र को संविधान द्वारा सुनिश्चित नहीं कर सकते।

- न्यायाधीशों का आचार: जब तक महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचार पर संसद में चर्चा नहीं की जा सकती।

- सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्ति के बाद, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत कोई वेतनभोगी पद नहीं धारण कर सकते। हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को अस्थायी पद के लिए नामांकित किया जा सकता है, और आपात स्थितियों में यह संभव है।

|

464 docs|420 tests

|