एनसीईआरटी समाधान - उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण: एक मूल्यांकन | Indian Economy for Government Exams (Hindi) - Bank Exams PDF Download

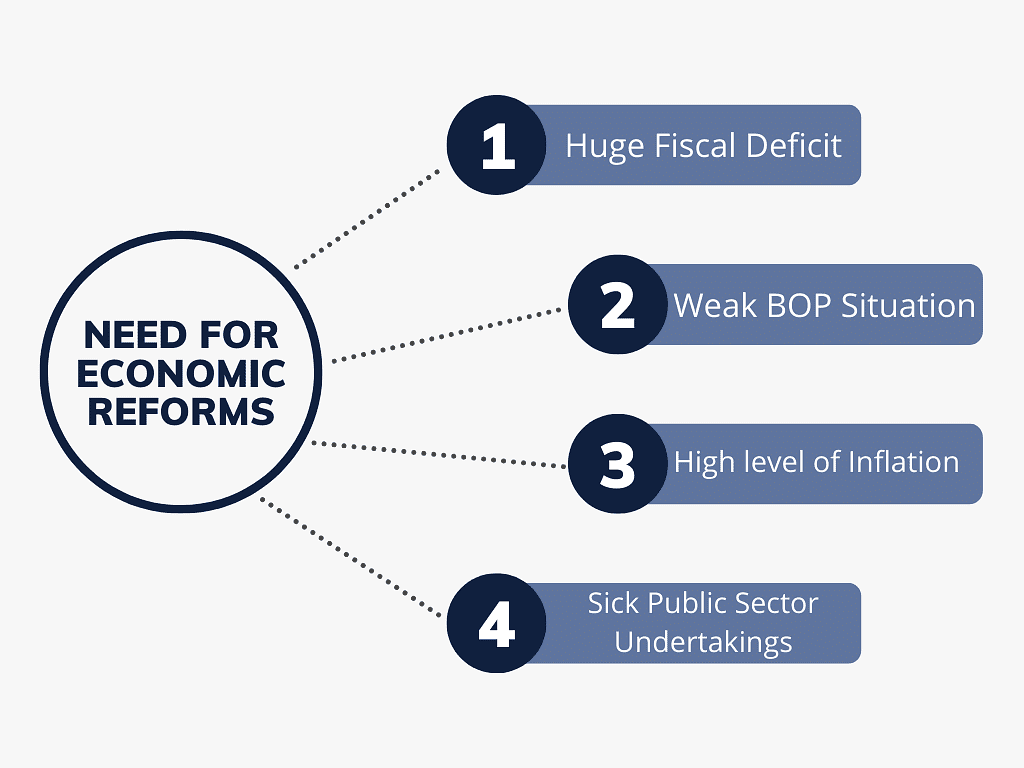

प्रश्न 1: भारत में सुधार क्यों लाए गए? उत्तर: आर्थिक सुधार 1991 में आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत में लाए गए।

- 1991 का आर्थिक संकट पिछले वर्षों की नीतियों की विफलता का परिणाम था। उस वर्ष, भारतीय सरकार को भारी राजकोषीय घाटे, बड़े भुगतान संतुलन घाटे, उच्च महंगाई स्तरों और विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी का सामना करना पड़ा।

- इसके अलावा, 1990-91 का गुल्फ संकट ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि का कारण बना, जिसने महंगाई के स्तर को और बढ़ा दिया।

निम्नलिखित कारक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को अनिवार्य बनाते हैं।

1. भारी राजकोषीय घाटा: 1980 के दशक के दौरान, भारी गैर-विकासात्मक खर्चों के कारण राजकोषीय घाटा और भी बढ़ता गया।

- इसके परिणामस्वरूप, सकल राजकोषीय घाटा 1980-81 से 1990-91 के बीच GDP का 5.7% से बढ़कर 6.6% हो गया।

- बढ़ती उधारी ने सार्वजनिक ऋण में वृद्धि और ब्याज भुगतान की बढ़ती जिम्मेदारियों का कारण बना।

- सरकार द्वारा घरेलू उधारी 1980-81 से 1990-91 के दौरान GDP का 35% से बढ़कर 49.8% हो गई।

- इसके अलावा, ब्याज भुगतान की जिम्मेदारियों ने कुल राजकोषीय घाटे का 39.1% हिस्सा बनाया।

इस प्रकार, भारत ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी वित्तीय स्थिति खो दी और एक ऋण जाल में फंस गया। इसलिए, आर्थिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता थी।

2. कमजोर BOP स्थिति: BOP का अर्थ है कुल निर्यात की राशि से कुल आयात की राशि का अधिशेष।

- भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी के कारण, भारत अपने आयात को वित्तपोषित करने के लिए निर्यात के माध्यम से पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में असमर्थ था।

- वर्तमान खाता घाटा 1980-81 से 1990-91 के दौरान GDP के 1.35% से बढ़कर 3.69% हो गया।

- इस विशाल वर्तमान खाता घाटे को वित्तपोषित करने के लिए, भारतीय सरकार ने अंतरराष्ट्रीय बाजार से एक बड़ी राशि उधार ली।

- परिणामस्वरूप, बाहरी ऋण इसी अवधि के दौरान GDP के 12% से बढ़कर 23% हो गया।

- दूसरी ओर, भारतीय निर्यात इन बाहरी ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सक्षम नहीं थे।

3. उच्च स्तर की मुद्रास्फीति: उच्च राजकोषीय घाटों ने केंद्रीय सरकार को RBI से उधारी लेकर राजकोषीय घाटों को मुद्रीकरण करने के लिए मजबूर किया।

- RBI ने नई मुद्रा मुद्रित की, जिससे मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ गया, जिससे घरेलू वस्तुएं महंगी हो गईं।

- 1980 के दशक से 1990-91 के दौरान मुद्रास्फीति की दर 6.7% प्रति वर्ष से बढ़कर 10.3% प्रति वर्ष हो गई।

- मुद्रास्फीति की दर को कम करने के लिए, सरकार को 1991 में आर्थिक सुधारों का विकल्प चुनना पड़ा।

4. बीमार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को औद्योगिकीकरण और आय के असमानता और गरीबी को दूर करने की प्राथमिक भूमिका सौंपी गई थी।

लेकिन उसके बाद के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) ने इन भूमिकाओं को प्रभावी और कुशलता से निभाने में असफलता का सामना किया।

- इसके बजाय केंद्रीय सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करने के बजाय, ये एक जिम्मेदारी बन गए।

- बीमार PSUs ने सरकार के बजट पर एक अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला।

इस प्रकार, उपरोक्त सभी कारणों के कारण आर्थिक सुधार अनिवार्य हो गए।

प्रश्न 2: WTO का सदस्य बनना क्यों आवश्यक है?

उत्तर: किसी भी देश के लिए WTO (विश्व व्यापार संगठन) का सदस्य बनना निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है:

- WTO अपने सभी सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार करने के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

- यह अपने सदस्य देशों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने का अधिक अवसर प्रदान करता है ताकि वे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

- यह विश्व संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने और बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।

- यह शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को हटाने की वकालत करता है, जिससे विभिन्न देशों के विभिन्न उत्पादकों के बीच स्वास्थ्यकर और उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।

- एक समान आर्थिक स्थितियों वाले देश, जो WTO के सदस्य हैं, अपने सामान्य हितों की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं।

प्रश्न 3: भारतीय वित्तीय क्षेत्र में RBI को नियंत्रक से सुविधा प्रदाता की भूमिका में क्यों बदलना पड़ा?

उत्तर: उदारीकरण से पहले, RBI वित्तीय क्षेत्र को नियंत्रित और विनियमित करता था जिसमें वाणिज्यिक बैंक, निवेश बैंक, शेयर बाजार संचालन और विदेशी मुद्रा बाजार शामिल थे।

- आर्थिक उदारीकरण और वित्तीय क्षेत्र सुधारों के साथ, RBI को नियंत्रक की भूमिका से वित्तीय क्षेत्र का सहायक बनने की आवश्यकता थी।

- इसका अर्थ है कि वित्तीय संगठन कई मामलों में RBI से परामर्श किए बिना अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे।

- इसने निजी खिलाड़ियों के लिए वित्तीय क्षेत्रों के दरवाजे खोल दिए।

- वित्तीय सुधारों का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र में बाजार शक्तियों को कार्य करने की अनुमति देना था।

इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि उदारीकरण से पहले, RBI वित्तीय क्षेत्र के संचालन को नियंत्रित कर रहा था, जबकि उदारीकरण के बाद के दौर में, वित्तीय क्षेत्र के संचालन मुख्यतः बाजार शक्तियों पर आधारित थे।

Q4: RBI वाणिज्यिक बैंकों को कैसे नियंत्रित कर रहा है? उत्तर: RBI वाणिज्यिक बैंकों को विभिन्न उपकरणों जैसे कि स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR), कैश रिजर्व रेशियो (CRR), बैंक दर, प्राइम लेंडिंग रेट (PLR), रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट द्वारा नियंत्रित करता है और विभिन्न क्षेत्रों को ऋण देने की प्रकृति निर्धारित करता है। ये वे अनुपात और दरें हैं जो RBI द्वारा निर्धारित की गई हैं, और सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए इन दरों का पालन करना अनिवार्य है। ये सभी उपाय वाणिज्यिक बैंकों के संचालन को नियंत्रित करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को भी नियंत्रित करते हैं।

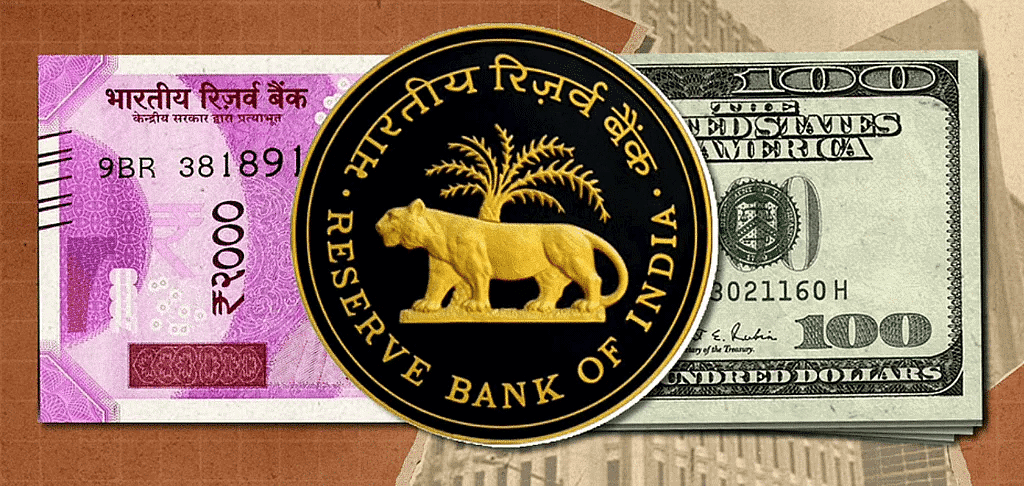

Q5: आप रुपये के मूल्यह्रास को क्या समझते हैं? उत्तर: रुपये का मूल्यह्रास विदेशी मुद्रा के संदर्भ में रुपये के मूल्य में गिरावट को संदर्भित करता है।

विशेष रूप से, इसका अर्थ है विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से जानबूझकर कम करना। मुद्राह्रास निश्चित विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित है। इसका अर्थ है कि रुपये का मूल्य गिर गया है और विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। इसका तात्पर्य है कि अब (मुद्राह्रास के बाद) एक अमेरिकी डॉलर को अधिक रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है। यह निर्यात को प्रोत्साहित करता है और आयात को हतोत्साहित करता है क्योंकि पूर्व अब विदेशी देशों के लिए सस्ता है, और उत्तर भारतियों के लिए महंगा है।

- विशेष रूप से, इसका अर्थ है विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देश की मुद्रा के मूल्य को आधिकारिक रूप से जानबूझकर कम करना।

- मुद्राह्रास निश्चित विनिमय दर व्यवस्था के अंतर्गत प्रचलित है।

- इसका अर्थ है कि रुपये का मूल्य गिर गया है और विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है। इसका तात्पर्य है कि अब (मुद्राह्रास के बाद) एक अमेरिकी डॉलर को अधिक रुपये में परिवर्तित किया जा सकता है।

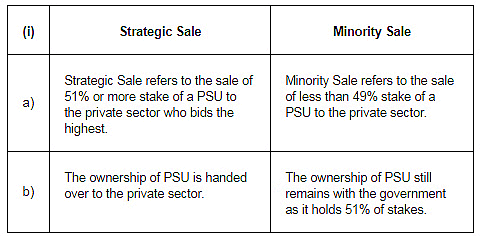

प्रश्न 6: निम्नलिखित के बीच भेद करें (i) रणनीतिक और अल्पसंख्यक बिक्री उत्तर:

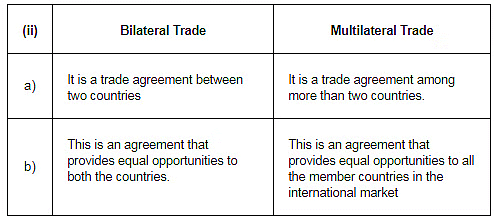

(ii) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार उत्तर:

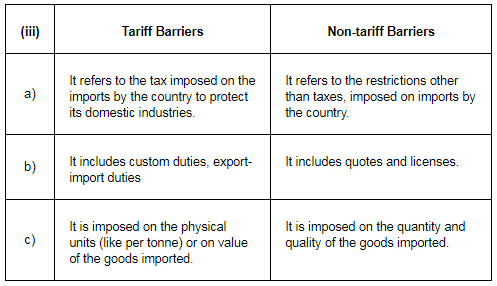

(iii) कस्टम और गैर-कस्टम बाधाएँ। उत्तर: प्रश्न 7: कस्टम का आरोप क्यों लगाया जाता है? उत्तर: कस्टम का आरोप इसलिये लगाया जाता है ताकि विदेशी देशों से आयात को घरेलू वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत महंगा बनाया जा सके, इस प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से आयात को हतोत्साहित किया जा सके।

- इनका आरोप नवजात घरेलू कंपनियों को उनके तकनीकी रूप से उन्नत विदेशी समकक्षों से सुरक्षित और सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करने के लिए लगाया जाता है।

- कस्टम घरेलू कंपनियों को जीवित रहने और बढ़ने में सहायता करते हैं।

प्रश्न 8: मात्रात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ है? उत्तर: मात्रात्मक प्रतिबंध (QRs) उन सीमाओं या कोटा के रूप में प्रतिबंधों को संदर्भित करते हैं जो उन वस्तुओं की संख्या पर लागू होते हैं जिन्हें आयात या निर्यात किया जा सकता है। QRs, आमतौर पर आयात पर (गैर-कस्टम उपायों को संदर्भित करते हैं), विदेशी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने और भुगतान संतुलन (BOP) घाटे को कम करने के लिए लागू किए जाते हैं। QRs का आरोप घरेलू कंपनियों को जीवित रहने, बढ़ने और सुरक्षात्मक और कम प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में विस्तार करने का प्रोत्साहन प्रदान करता है। प्रश्न 9: उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिन्हें लाभ हो रहा है, उन्हें निजीकरण किया जाना चाहिए। क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? क्यों? उत्तर: एक कुशल और लाभ कमाने वाला PSU सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करता है। लेकिन, यदि एक PSU कुशल नहीं है और घाटे में है, तो वही PSU सरकार के दुर्लभ राजस्व पर अनावश्यक बोझ डालता है और बजट घाटे का कारण बन सकता है।

नुकसान में चल रहे PSU (Public Sector Undertakings) को निजीकरण करना चाहिए, जबकि मुनाफा कमाने वाले PSU का निजीकरण करना उचित नहीं होगा।

- नुकसान में चल रहे PSU को निजीकरण करना चाहिए, जबकि मुनाफा कमाने वाले PSU का निजीकरण करना उचित नहीं होगा।

- PSU का निजीकरण करने से निजी हाथों में एकाधिकार शक्ति का संकेंद्रण हो सकता है।

- इसके अलावा, कुछ PSU जैसे जल, रेलवे आदि राष्ट्र की भलाई को बढ़ाते हैं और सामान्य जनता को बहुत कम लागत पर सेवा देने के लिए होते हैं।

- ऐसे महत्वपूर्ण PSU का निजीकरण गरीब लोगों के लिए भलाई के नुकसान की ओर ले जाएगा।

- इसलिए, केवल कम महत्वपूर्ण PSU का निजीकरण किया जाना चाहिए, जबकि मुख्य और महत्वपूर्ण PSU को सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में छोड़ दिया जाना चाहिए।

- मुनाफा कमाने वाले PSU के निजीकरण के बजाय, सरकार उनके संचालन में अधिक स्वायत्तता और जवाबदेही की अनुमति दे सकती है, जो न केवल उनकी उत्पादकता और दक्षता को बढ़ाएगा बल्कि उनके निजी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ाएगा।

प्रश्न 10: क्या आपको लगता है कि आउटसोर्सिंग भारत के लिए अच्छी है? विकसित देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? उत्तर: हाँ, आउटसोर्सिंग भारत के लिए अच्छी है। निम्नलिखित बिंदु सुझाव देते हैं कि आउटसोर्सिंग भारत के लिए अच्छी है।

रोजगार: भारत जैसे विकासशील देश के लिए, रोजगार सृजन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, और आउटसोर्सिंग अधिक रोजगार अवसरों के सृजन के लिए एक वरदान साबित होती है। यह नए और अधिक वेतन वाली नौकरियों के सृजन की ओर ले जाती है।

- तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान: आउटसोर्सिंग विकसित देशों से विकासशील देशों में उन्नत और sofisticated तकनीक के विचारों और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान की अनुमति देती है।

- अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता: भारत में आउटसोर्सिंग भारत की अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता को भी बढ़ाती है। यह भारत में निवेश के प्रवाह को बढ़ाती है।

- अन्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन: आउटसोर्सिंग केवल सेवा क्षेत्र को ही लाभ नहीं पहुंचाती, बल्कि औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों को भी विभिन्न पूर्व और पश्चात लिंक के माध्यम से प्रभावित करती है।

- मानव पूंजी निर्माण में योगदान: आउटसोर्सिंग मानव पूंजी के विकास और निर्माण में मदद करती है, जिससे उन्हें उन्नत कौशल प्रशिक्षण और प्रदान किया जाता है, इस प्रकार उनके भविष्य के अवसरों और उच्च रैंक की नौकरियों के लिए उनकी उपयुक्तता बढ़ती है।

- जीवन स्तर में सुधार और गरीबी उन्मूलन: अधिक और उच्च वेतन वाली नौकरियों के सृजन के माध्यम से, आउटसोर्सिंग विकासशील देशों में लोगों के जीवन स्तर और गुणवत्ता में सुधार करती है। यह गरीबी को भी कम करने में मदद करती है।

- बेहतर बुनियादी ढांचे में निवेश: भारत में आउटसोर्सिंग के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। यह अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने और गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार द्वारा बड़े निवेश की ओर ले जाती है।

हालांकि, भारत में आउटसोर्सिंग अच्छी है, लेकिन विकसित देश इसका विरोध करते हैं क्योंकि आउटसोर्सिंग से विकसित देशों से कम विकसित देशों की ओर निवेश और धन का प्रवाह होता है। इसके अलावा, एमएनसी (MNCs) मेज़बान देश के विकास में अपने गृह देश की तुलना में अधिक योगदान देते हैं। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग विकसित देशों में रोजगार सृजन को कम करती है क्योंकि समान नौकरियाँ कम विकसित देशों में अपेक्षाकृत सस्ते वेतन पर की जा सकती हैं। इसके अलावा, इससे विकसित देशों में नौकरी की असुरक्षा बढ़ती है क्योंकि किसी भी समय नौकरियों को विकासशील देशों में आउटसोर्स किया जा सकता है।

प्रश्न 11: भारत के पास कुछ ऐसे फायदे हैं जो इसे आउटसोर्सिंग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनाते हैं। ये फायदे क्या हैं? उत्तर: निम्नलिखित बिंदु भारत को विभिन्न एमएनसी (MNCs) द्वारा आउटसोर्सिंग के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में योग्य बनाते हैं।

- सस्ती श्रम की आसान उपलब्धता: भारत में वेतन दरें विकसित देशों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं, इसलिए MNCs को भारत में अपने व्यवसाय को आउटसोर्स करना आर्थिक रूप से व्यवहार्य लगता है।

- कौशल का उचित स्तर: भारतीयों में कौशल और तकनीकों का एक उचित स्तर है, जिसके लिए कम प्रशिक्षण अवधि और इस प्रकार, कम प्रशिक्षण लागत की आवश्यकता होती है।

- अंतरराष्ट्रीय मान्यता: भारत की अंतरराष्ट्रीय मान्यता और विश्वसनीयता अच्छी है। यह विदेशी निवेशकों का भारत में विश्वास बढ़ाता है।

- कच्चे माल का बाजार: भारत में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक कच्चा बाजार है। यह न केवल MNCs को भारत के व्यापक घरेलू बाजार का पता लगाने में मदद करता है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी जीतने में मदद करता है, क्योंकि भारत में उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत सस्ती है।

- स्थिर राजनीतिक वातावरण: भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक वातावरण MNCs के लिए विस्तार और विकास के लिए एक स्थिर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है।

- अनुकूल सरकारी नीतियाँ: भारत को आउटसोर्सिंग के लिए पसंदीदा स्थान बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अनुकूल सरकारी और कर नीतियाँ हैं। MNCs को भारतीय सरकार से कर छुट्टियों, कम कर दर, आसान कर नीतियों आदि जैसे विभिन्न प्रकार के लाभकारी प्रस्ताव मिलते हैं। ये सभी नीतियाँ MNCs को उनकी आय का एक बड़ा हिस्सा बचत के रूप में रखने में सक्षम बनाती हैं, जिसे वे अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विस्तार करने में निवेश कर सकते हैं।

- प्रतिस्पर्धी प्रतिस्पर्धियों की कमी: MNCs के लिए भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें भारतीय घरेलू उद्योगों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता। इससे उन्हें भारतीय बाजारों में एकाधिकार स्थिति का आनंद लेने की अनुमति मिलती है।

- संरचनात्मक निवेश का उचित स्तर: भारतीय सरकार ने पिछले दो दशकों में अवसंरचना क्षेत्र में भारी निवेश किया है। दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों को महानगरों और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इससे न केवल MNCs के उत्पादन की लागत में कमी आई है, बल्कि उन्हें प्रभावी और कुशलतापूर्वक संचालन करने में भी मदद मिली है।

- कच्चे माल की सस्ती और प्रचुर मात्रा में उपलब्धता: भारत प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। यह MNCs के लिए कच्चे माल की सस्ती उपलब्धता और अव्यवधान रहित और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है। इससे MNCs का उचित और सुचारू संचालन संभव होता है।

प्रश्न 12: क्या आपको लगता है कि सरकार की नवरत्न नीति भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करती है? कैसे?

उत्तर: दक्षता में सुधार करने, पेशेवरता को बढ़ावा देने और PSUs को बाजार में प्रभावी प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित नौ PSUs को 'नवरत्न' का दर्जा दिया है:

भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (BPCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (HPCL), ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ONGC), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशंस लिमिटेड (IPCL), भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL), नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC), विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL)

इन कंपनियों को वित्तीय, प्रबंधकीय और संचालनात्मक स्वायत्तता का अधिक स्तर दिया गया। इससे उनकी दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ी। वे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बन गई हैं, और इनमें से कुछ वैश्विक स्तर पर विशालकाय खिलाड़ी बनने की ओर अग्रसर हैं। उनके बेहतर प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, सरकार ने उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखा और उन्हें न केवल घरेलू बाजार में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी विकास करने की अनुमति दी। ये कंपनियाँ आत्मनिर्भर और वित्तीय रूप से आत्म-पर्याप्त हैं। इस प्रकार, नवरत्न नीति ने निश्चित रूप से इन पीएसयू के प्रदर्शन में सुधार किया है।

प्रश्न 13: सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि के लिए प्रमुख कारक कौन से हैं?

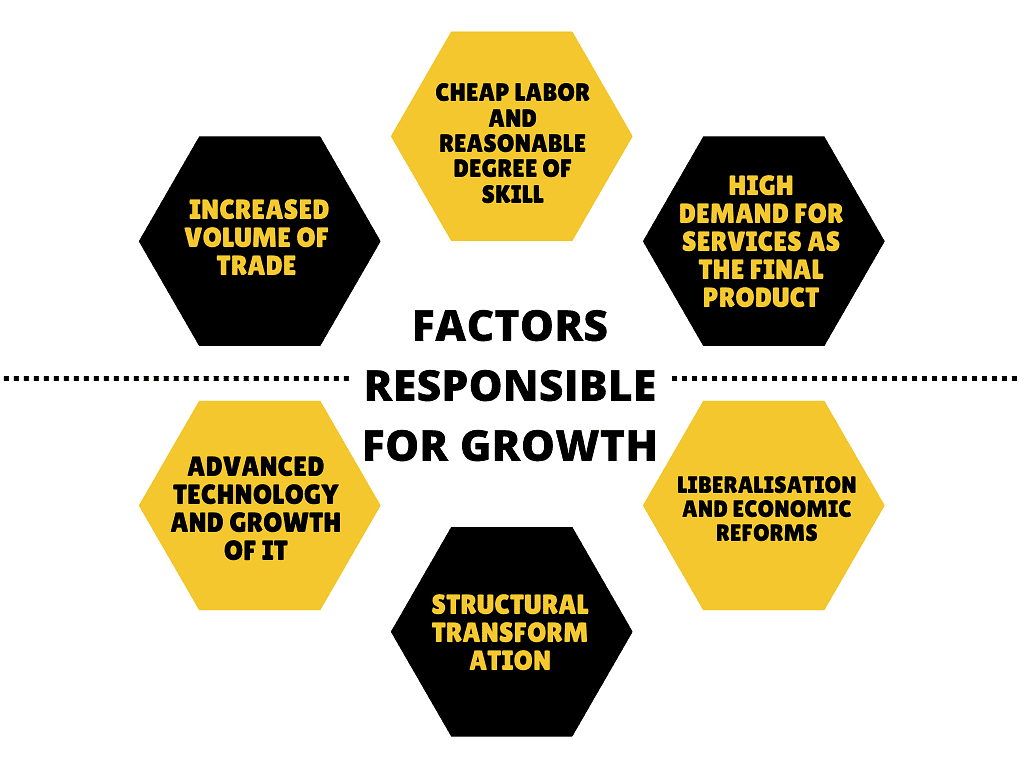

उत्तर: भारत में सेवा क्षेत्रों की वृद्धि के लिए प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:

- सेवाओं की अंतिम उत्पाद के रूप में उच्च मांग: भारत सेवा क्षेत्र के लिए एक नया बाजार था। जब सेवा क्षेत्र विकसित देशों से व्यापार आउटसोर्सिंग के कारण तेजी से बढ़ा, तो इन सेवाओं, विशेषकर बैंकिंग, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन और संचार के लिए बहुत अधिक मांग थी। इस उच्च मांग ने सेवा क्षेत्र में उच्च वृद्धि दर को प्रेरित किया।

- उदारीकरण और आर्थिक सुधार: भारतीय सेवा क्षेत्र की वृद्धि भी 1991 में शुरू किए गए उदारीकरण और विभिन्न आर्थिक सुधारों के कारण है। इन सुधारों के कारण अंतरराष्ट्रीय वित्त के आंदोलन पर विभिन्न प्रतिबंधों को कम किया गया। इससे विदेशी पूंजी, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और भारत में आउटसोर्सिंग का भारी प्रवाह हुआ। इसने सेवा क्षेत्र की वृद्धि को प्रोत्साहित किया।

- संरचनात्मक परिवर्तन: भारतीय अर्थव्यवस्था एक संरचनात्मक परिवर्तन का अनुभव कर रही है, जिसका अर्थ है आर्थिक निर्भरता का प्राथमिक से तृतीयक क्षेत्र में स्थानांतरण। इस परिवर्तन के कारण अन्य क्षेत्रों द्वारा सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई, जिसने सेवा क्षेत्र को बढ़ावा दिया।

- उन्नत तकनीक और आईटी का विकास: आईटी क्षेत्र में प्रगति और नवाचारों के कारण विभिन्न देशों में इंटरनेट, दूरसंचार, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन का उपयोग संभव हुआ। इन सभी ने भारत में सेवा क्षेत्र की वृद्धि में योगदान दिया।

- व्यापार की मात्रा में वृद्धि: भारत द्वारा आयात पर कम टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएँ भी सेवा क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर के लिए जिम्मेदार हैं। विदेशी व्यापार सुधारों ने घरेलू उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बातचीत और प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी।

- भारत में सस्ती श्रम और उचित कौशल स्तर: भारत में सस्ती श्रम और उचित कौशल स्तर के कारण विकसित देशों ने भारत में आउटसोर्सिंग को व्यवहार्य और लाभकारी पाया। व्यापार आउटसोर्सिंग अपने आप में सेवा क्षेत्र की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करती है।

प्रश्न 14: कृषि क्षेत्र सुधार प्रक्रिया से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता प्रतीत होता है। क्यों?

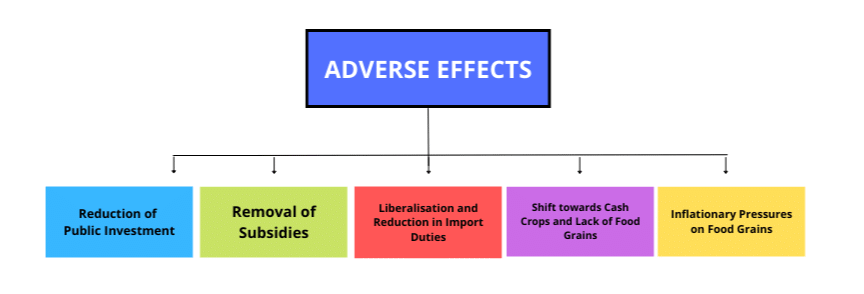

उत्तर: 1991 के आर्थिक सुधारों ने कृषि क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से लाभ नहीं पहुंचाया। निम्नलिखित कारण हैं जो भारत के कृषि क्षेत्र पर आर्थिक सुधारों के प्रतिकूल प्रभाव को स्पष्ट करते हैं:

- सार्वजनिक निवेश में कमी: कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश की मात्रा में अत्यधिक कमी आई है। भारतीय सरकार ने सिंचाई सुविधाएं, बिजली, सूचना प्रणाली, बाजार लिंक, और सड़कें प्रदान करने में पर्याप्त कटौती की है। इसके अलावा, कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश उतना व्यापक नहीं था जितना कि हरित क्रांति के दौरान था।

- सबसिडियों का हटाना: उर्वरकों पर सबसिडियों का हटना कृषि उत्पादन की लागत को बढ़ा दिया। इससे खेती महंगी हो गई, जिससे गरीब और सीमांत किसानों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

- उदारीकरण और कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी: WTO प्रतिबद्धताओं के पालन के कारण, भारतीय सरकार ने कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी की, जिससे गरीब और सीमांत किसानों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने विदेशी समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा और पारंपरिक खेती की तकनीकों ने गरीब किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया।

- नकद फसलों की ओर रुख और खाद्य अनाज की कमी: निर्यात-उन्मुख उत्पादन रणनीतियों के कारण कृषि उत्पादन का रुख खाद्यान्न से नकद फसलों जैसे कपास, जूट आदि की ओर हो गया। इससे खाद्य अनाज की उपलब्धता में कमी आई और, परिणामस्वरूप, पोषण मूल्य कम हुआ, जिसने उनकी उत्पादकता को और घटाया।

- खाद्य अनाज पर महंगाई का दबाव: नकद फसल उत्पादन की ओर रुख और सबसिडियों का हटना खाद्य अनाज की कीमतों पर महंगाई का दबाव डालता है। इससे कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि खाद्य अनाज के उत्पादन की लागत अधिक महंगी हो गई।

प्रश्न 15: सुधार अवधि में औद्योगिक क्षेत्र ने खराब प्रदर्शन क्यों किया? उत्तर: कृषि क्षेत्र की तरह, औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन भी poor रहा। औद्योगिक क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के पीछे निम्नलिखित कारण हो सकते हैं:

- सस्ते आयात: औद्योगिक उत्पादन की मांग में कमी आई क्योंकि सस्ते आयात बढ़ गए थे। विकसित देशों से आयात की लागत कम हो गई थी क्योंकि आयात शुल्क हटा दिए गए थे। इन सस्ते और गुणवत्ता वाले विदेशी आयातों ने घरेलू उत्पादों की मांग में गिरावट का कारण बना।

- निवेश की कमी: आधारभूत संरचना सुविधाओं (जिसमें ऊर्जा आपूर्ति शामिल है) में निवेश की कमी के कारण घरेलू कंपनियाँ अपने विकसित विदेशी समकक्षों के साथ उत्पादन लागत और गुणवत्ता के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकीं। अपर्याप्त आधारभूत संरचना निवेश ने घरेलू उत्पादकों की उत्पादन लागत को बढ़ा दिया और, नतीजतन, उनके विकास की संभावनाओं को असंभव बना दिया।

- विकसित देशों द्वारा उच्च गैर-शुल्क बाधाएँ: विकसित देशों द्वारा बनाए गए उच्च गैर-शुल्क बाधाओं के कारण विकसित देशों के बाजार में प्रवेश करना बहुत कठिन था। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने भारत और चीन से वस्त्रों के आयात पर कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए।

- कमजोर और नवजात घरेलू उद्योग: पूर्व-उदारीकरण के दौरान, घरेलू उद्योगों को बढ़ने और विस्तार करने के लिए एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान किया गया था। लेकिन उदारीकरण के समय, घरेलू उद्योग उतने विकसित नहीं हुए थे जितना सोचा गया था, और इसलिए वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। घरेलू उद्योगों की पारंपरिक तकनीकों पर निर्भरता, जो न तो लागत-कुशल थीं और न ही गुणवत्ता-कुशल, उनके कमजोर विकास का एक महत्वपूर्ण कारण था। इस प्रकार, घरेलू उद्योग उदारीकरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए।

प्रश्न 16: सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रकाश में भारत में आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें। उत्तर: आर्थिक सुधारों ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचने और प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया है। इसने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया।

- इसके अलावा, भारत में विदेशी पूंजी और निवेश की बढ़ती आमद ने उन्नत और परिष्कृत तकनीकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की कमी को समाप्त कर दिया है।

- इसके अलावा, आउटसोर्सिंग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि ने भारत की आर्थिक वृद्धि और GDP को कई गुना बढ़ा दिया।

- लेकिन दूसरी ओर, कृषि, जो जनसंख्या के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देती है, इन आर्थिक सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाई।

- साथ ही, ये सुधार उच्च आय वर्ग की जनसंख्या के पक्ष में थे, जिसके परिणामस्वरूप गरीब वर्ग की कीमत पर लाभ हुआ। इससे जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के बीच आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ बढ़ गई हैं।

- इसके अलावा, आर्थिक सुधारों ने उन क्षेत्रों का विकास किया जो महानगरों के साथ अच्छी तरह जुड़े थे, जबकि दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप व्यापक क्षेत्रीय विषमताएँ उत्पन्न हुईं।

- सेवा क्षेत्र में वृद्धि, विशेष रूप से गुणवत्ता वाली शिक्षा, उच्च स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएँ, IT, पर्यटन, मल्टीप्लेक्स सिनेमा आदि के रूप में, गरीब वर्ग की पहुंच से बाहर थीं।

- कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगे लोगों को अभी तक उन्नत तकनीक और आधुनिक विधियों के फलों का हिस्सा नहीं मिल पाया है।

- इसके अलावा, उच्च आय वर्ग ने आय में वृद्धि का अनुभव किया है, जिससे उनके उपभोग की गुणवत्ता में सुधार आया है, जबकि निम्न और मध्यम आय वर्ग को अपने जीवनयापन के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है।

इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आर्थिक सुधारों ने भारत की सामान्य जनता के लिए सामाजिक न्याय प्रदान करने और कल्याण को बढ़ाने में असफलता प्राप्त की।

|

131 docs|110 tests

|