एनसीईआरटी समाधान - गरीबी | Indian Economy for Government Exams (Hindi) - Bank Exams PDF Download

पृष्ठ संख्या 79:

प्रश्न 1: कैलोरी आधारित मानक गरीबों की पहचान के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है? उत्तर: कैलोरी आधारित मानक गरीबों की पहचान के लिए निम्नलिखित कारणों से पर्याप्त नहीं है:

- यह तंत्र बहुत गरीबों और अन्य गरीबों के बीच अंतर नहीं करता है। यह सभी गरीबों को एक श्रेणी में वर्गीकृत करता है, अर्थात् 'गरीब'। परिणामस्वरूप, यह सभी गरीबों की एक पूरी श्रेणी को इंगित करता है, विशेष रूप से उन गरीबों को नहीं जो सबसे अधिक जरूरतमंद हैं।

- यह तंत्र आय के लिए अनुपयुक्त प्रॉक्सी का उपयोग करता है जैसे कि मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (MPCE) आदि। ये वस्तुएं कैलोरी आवश्यकताओं को मापने के लिए आय के लिए उपयुक्त प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करती हैं।

- यह तंत्र गरीबी से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण कारकों पर विचार नहीं करता है। ये कारक हैं स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छ पीने का पानी, उचित स्वच्छता और बुनियादी शिक्षा। केवल कैलोरी सेवन का अनुमान किसी व्यक्ति की वास्तविक आर्थिक स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

- कैलोरी आधारित मानक का एक और दोष यह है कि यह सामाजिक कारकों का लेखा-जोखा नहीं लेता है जो गरीबी को बढ़ाते और बिगाड़ते हैं जैसे कि खराब स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच की कमी, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की कमी आदि। इसलिए, कैलोरी आधारित मानक में इन कमजोरियों के कारण, इसे गरीबों की पहचान के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।

प्रश्न 2: 'खाने के बदले काम' कार्यक्रम का क्या अर्थ है? उत्तर: खाने के बदले काम (FFW) कार्यक्रम की शुरुआत 2000-01 में की गई थी, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तरांचल के सूखा प्रभावित राज्यों में अस-skilled श्रमिकों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करना था। यह कार्यक्रम श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के बदले में भोजन प्रदान करता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति गरीब लोगों को उनके खरीद शक्ति में कमी से बचाना था। श्रमिकों द्वारा किए गए कार्यों में जल संसाधन विकास कार्य, जल संचयन और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाली धातु सड़कों का निर्माण शामिल है। यह कार्यक्रम श्रमिकों को भोजन के साथ-साथ पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अर्ध-स्थायी संपत्तियों का निर्माण भी करता है।

प्रश्न 3: भारत में गरीबी उन्मूलन में रोजगार सृजन कार्यक्रमों का महत्व क्यों है? उत्तर: भारत में गरीबी उन्मूलन प्रयासों में रोजगार सृजन कार्यक्रमों का महत्व निम्नलिखित है:

- (i) रोजगार और गरीबी उन्मूलन के बीच सीधा संबंध: रोजगार और गरीबी उन्मूलन के बीच एक सकारात्मक संबंध है। यदि सरकार नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का लक्ष्य रखती है, तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और, इस प्रकार, वे गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे।

- (ii) उच्च जीवन स्तर: नए रोजगार के अवसरों के कारण आय में वृद्धि होने पर, गरीबी से प्रभावित लोग उच्च जीवन स्तर और शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, उचित स्वच्छता आदि तक बेहतर पहुंच का आनंद ले सकते हैं।

- (iii) ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम करना: गरीब लोग बेहतर रोजगार और कमाई के अवसरों की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। इससे शहरी क्षेत्रों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। रोजगार सृजन कार्यक्रमों का एक सकारात्मक पहलू यह है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करता है ताकि ग्रामीण-शहरी प्रवास को कम किया जा सके।

- (iv) स्थायी संपत्तियों का निर्माण: रोजगार सृजन कार्यक्रम स्थायी संपत्तियों जैसे जल संसाधन विकास कार्य, जल संचयन, सिंचाई सुविधाएं, नहर निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने वाले सड़कों का निर्माण और बांधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये सभी संपत्तियां देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- (v) आत्म-निर्भर और आत्म-निर्भर क्षेत्र: इन स्थायी संपत्तियों का निर्माण गरीब-प्रभावित क्षेत्रों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखा से सुरक्षित रखता है, जिससे ये क्षेत्र आत्म-निर्भर और आत्म-निर्भर बनते हैं।

- (vi) कौशल का विकास और सुधार: अधिकांश रोजगार सृजन कार्यक्रम मानव पूंजी निर्माण में मदद करते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं और अस-skilled श्रमिकों को कौशल impart करते हैं। ऐसे कौशल अस-skilled श्रमिकों के लिए औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। यह न केवल इन लोगों की आय अर्जन क्षमता को बढ़ाता है बल्कि एक साथ गरीबी भी घटाता है।

- (vii) अधेड़ रोजगार और छिपी बेरोजगारी को कम करना: भारतीय कृषि क्षेत्र छिपी बेरोजगारी की विशेषता रखता है। इसका अर्थ है कि हालांकि एक श्रमिक कृषि में लगा हुआ है, लेकिन यदि श्रमिक को हटा दिया जाता है तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छिपी बेरोजगारी को कम करने में रोजगार सृजन कार्यक्रमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये कार्यक्रम अतिरिक्त श्रमिकों को आर्थिक रूप से फायदेमंद गतिविधियों में संलग्न करते हैं, जिससे कृषि क्षेत्र पर अनावश्यक बोझ कम होता है।

प्रश्न 4: आय अर्जन संपत्तियों का निर्माण गरीबी की समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? उत्तर: आय अर्जन संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जिनका स्वामित्व परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित और रखा जाता है। ये हैं भूमि, पूंजी, श्रम और विभिन्न स्तर के कौशल। गरीबी और आय में असमानता ऐसे आय अर्जन संपत्तियों के अनुचित वितरण और पहुंच के कारण उत्पन्न होती है। गरीबों की श्रमिक कौशल आमतौर पर पारंपरिक और गुणवत्ता में खराब होती हैं, जो अंततः कम आय और रोजगार के अवसरों की ओर ले जाती हैं। इसके अलावा, बड़ी संख्या में लोग लघु पैमाने के उत्पादन में लगे होते हैं जो अक्सर पूंजी और आधुनिक प्रौद्योगिकी की कमी से ग्रस्त होते हैं। इस प्रकार की तकनीकें सीधे तौर पर लघु उद्योगों की आय अर्जन क्षमताओं को बाधित करती हैं। इसके अलावा, गरीब लोगों को अक्सर उचित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, बेहतर शिक्षा, उचित स्वच्छता आदि जैसी सामाजिक सेवाओं तक पहुंच नहीं होती है। इन सामाजिक सेवाओं की कमी स्वास्थ्य, उत्पादकता और अंततः गरीबों की आय अर्जन क्षमताओं को प्रभावित करती है। गरीबी की समस्या को हल करने के लिए आय अर्जन संपत्तियों की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। गरीब लोगों के लिए आय अर्जन संपत्तियों का निर्माण करने के लिए कई उपाय हैं, जैसे कि आसान क्रेडिट, पूंजी, मौद्रिक सहायता, तकनीकी कौशल impart करना, भूमि रहित और सीमांत किसानों को भूमि का आवंटन करना और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए जानकारी और समर्थन सेवाओं तक बेहतर पहुंच प्रदान करना। ये सभी उपाय सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से मानव पूंजी की गुणवत्ता और उनकी आय अर्जन संपत्तियों के उपहार में सकारात्मक रूप से योगदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप आय के अवसरों और अर्जन क्षमताओं में वृद्धि होती है, जिससे गरीबी कम करने में योगदान मिलता है।

प्रश्न 5: सरकार द्वारा अपनाए गए गरीबी के खिलाफ तीन आयामी हमले ने भारत में गरीबी उन्मूलन में सफलता क्यों नहीं पाई? उत्तर: गरीबी को कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित तीन आयामी दृष्टिकोण अपनाए हैं:

- (i) ट्रिकल-डाउन दृष्टिकोण: यह दृष्टिकोण इस उम्मीद पर आधारित है कि आर्थिक विकास के सकारात्मक प्रभाव समाज के सभी वर्गों और गरीबों को भी लाभान्वित करेंगे।

- (ii) गरीबी उन्मूलन दृष्टिकोण: इस दृष्टिकोण का उद्देश्य आय अर्जन संपत्तियों और रोजगार सृजन के अवसरों का निर्माण करना था।

- (iii) बुनियादी सुविधाओं का प्रदान करना: इस दृष्टिकोण का उद्देश्य गरीब लोगों को उचित चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, बेहतर शिक्षा, उचित स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना था। ये बुनियादी सुविधाएं स्वास्थ्य, उत्पादकता, आय अर्जन अवसरों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं और इस प्रकार गरीबी को कम करती हैं। तीन आयामी दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण निम्नलिखित निष्कर्ष देता है:

हालांकि कुछ राज्यों में निराधार गरीबों के प्रतिशत में कमी आई है, फिर भी गरीब लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं, साक्षरता, और पोषण की कमी है।

- दूसरे, आय अर्जित करने वाले संसाधनों और उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है।

- तीसरे, भूमि सुधारों का रिकॉर्ड उच्च सफलताओं का नहीं है (सिर्फ पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़कर), जो भूमि से आय में असमानता को और बढ़ाता है।

- चौथे, पूंजी की कमी और आसान क्रेडिट की उपलब्धता, आधुनिक तकनीक की कमी और जानकारी तथा विपणन तक पहुंच की कमी छोटे उत्पादक घरों जैसे हस्तशिल्प उद्योगों और अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए प्रमुख बाधाएं बन गई हैं।

- पांचवे, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अनुपयुक्त कार्यान्वयन ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, जो कि अविवेकपूर्ण और अपर्याप्त प्रशिक्षित नौकरशाहों द्वारा किया गया।

- छठे, भ्रष्टाचार और शिक्षित वर्गों के हितों की ओर झुकाव के कारण दुर्लभ संसाधनों का गलत आवंटन हुआ।

इसलिए, यह कहा जा सकता है कि हालांकि विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की योजना अच्छी तरह से बनाई गई थी, लेकिन इन्हें सही तरीके से लागू नहीं किया गया।

प्रश्न 6: सरकार ने वृद्ध लोगों और गरीब और असहाय महिलाओं की सहायता के लिए कौन से कार्यक्रम अपनाए हैं?

उत्तर: सरकार ने वृद्ध लोगों और गरीब और असहाय महिलाओं की सहायता के लिए विभिन्न कार्यक्रम अपनाए हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा पेश किया गया। यह कार्यक्रम वृद्ध लोगों, विधवाओं और अकेली गरीब और असहाय महिलाओं को लक्षित करता है जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, इन लक्षित लोगों को उनकी आजीविका बनाए रखने के लिए पेंशन दी जाती है।

प्रश्न 7: क्या बेरोजगारी और गरीबी के बीच कोई संबंध है? स्पष्ट करें।

उत्तर: हां, बेरोजगारी और गरीबी के बीच एक प्रत्यक्ष और सकारात्मक संबंध है। बेरोजगारी गरीबी की ओर ले जाती है और गरीबी फिर से बेरोजगारी की ओर। एक बेरोजगार व्यक्ति के पास पैसे कमाने के लिए कोई साधन नहीं होता और वह अपनी और अपने परिवार की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। वह और उसका परिवार गुणवत्ता शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते और आय अर्जित करने वाले संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियां अक्सर कर्ज में डाल देती हैं। नतीजतन, एक बेरोजगार व्यक्ति कर्ज के कारण अपने परिवार के लिए गरीबी को बढ़ा देता है। यह बेरोजगारी और गरीबी के बीच सकारात्मक संबंध की पुष्टि करता है। यदि सरकार गरीबी को कम करना चाहती है, तो उसे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, अधिक लोग रोजगार प्राप्त करेंगे और शायद उनकी आय बढ़ेगी। आय में यह वृद्धि उनकी गुणवत्ता शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। इसके अतिरिक्त, ये नए रोजगार प्राप्त लोग अपने जीवन स्तर में सुधार करेंगे और आय अर्जित करने वाले संसाधनों का निर्माण कर सकेंगे। इन सभी कारकों का संयुक्त परिणाम गरीबी के उन्मूलन की दिशा में जाएगा। इसलिए, बेरोजगारी (रोजगार) और गरीबी के बीच एक सकारात्मक (लेकिन नकारात्मक) संबंध है।

प्रश्न 8: मान लीजिए आप एक गरीब परिवार से हैं और आप एक छोटी दुकान स्थापित करने के लिए सरकार से सहायता प्राप्त करना चाहते हैं। आप किस योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन करेंगे और क्यों?

उत्तर: छोटी दुकान स्थापित करने के लिए, मैं प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY) के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करूंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, एक बेरोजगार शिक्षित व्यक्ति जो कम आय वाले परिवार से है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का उद्यम स्थापित कर सकता है जो रोजगार उत्पन्न कर सके।

प्रश्न 9: ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच का अंतर स्पष्ट करें। क्या यह कहना सही है कि गरीबी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई है? अपने उत्तर का समर्थन करने के लिए गरीबी अनुपात के रुझानों का उपयोग करें।

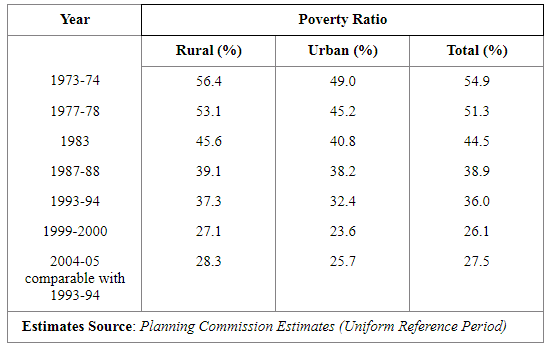

उत्तर: भारत में ग्रामीण और शहरी गरीबी के बीच प्रमुख अंतर जीवन स्तर में है। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ग्रामीण गरीबों की तुलना में अधिक होता है, और यह जीवन स्तर दोनों के बीच की आय की विषमता और अंतर के कारण हो सकता है। एक अन्य प्रमुख अंतर शिक्षा का स्तर और शिक्षा तक पहुँच है। शहरी गरीबों को गुणवत्ता शिक्षा तक बेहतर पहुंच प्राप्त होती है, जबकि ग्रामीण गरीबों के पास यह सुविधा नहीं होती। तीसरे, शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। ग्रामीण गरीब लोग इन स्वास्थ्य सुविधाओं और महत्वपूर्ण चिकित्सा जानकारी तक पहुंच से वंचित हैं। चौथे, उनके रहने की जगह का प्रकार भी भिन्न होता है। ग्रामीण गरीब कच्चे घरों में रहते हैं, जबकि शहरी गरीब पक्के घरों में रहते हैं, जो अच्छी तरह से विकसित होते हैं और उचित स्वच्छता सुविधाएं होती हैं। पांचवे, ग्रामीण गरीबी अस्थायी होती है क्योंकि ग्रामीण गरीब रोजगार की तलाश में शहरी क्षेत्रों में जा सकते हैं, जबकि शहरी गरीबी स्थायी होती है। हां, यह कहना सही है कि गरीबी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई है। उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि ग्रामीण गरीबी 1973-74 से 2004-05 के बीच 56.4% से 28.3% तक महत्वपूर्ण रूप से घट गई है, जबकि शहरी गरीबी में (49% से 25.7%) इतनी महत्वपूर्ण कमी नहीं आई है। वर्षों में, ग्रामीण गरीब बेहतर रोजगार अवसरों और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में शहरी क्षेत्रों में प्रवासित हुए हैं। लेकिन दूसरी ओर, चूंकि ग्रामीण लोगों में कौशल और शिक्षा की कमी होती है, इसलिए शहरी औद्योगिक क्षेत्र इस अतिरिक्त श्रम आपूर्ति को अवशोषित करने में असमर्थ रहता है। नतीजतन, ये कुशल श्रमिक एक अनौपचारिक क्षेत्र (जैसे रिक्शा चालक, नाई, मोची, आदि) का निर्माण करते हैं जो उन्हें और अधिक संवेदनशील बना देता है। इस प्रकार, भारत में गरीबी के रुझान इस कथन का समर्थन करते हैं कि गरीबी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गई है।

प्रश्न 10: मान लीजिए आप एक गाँव के निवासी हैं, तो गरीबी की समस्या को हल करने के लिए कुछ उपाय सुझाएं।

उत्तर: एक गाँव के निवासी के रूप में, मैं गरीबी की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाऊंगा:

- गरीबों की पहचान करना।

- पहचाने गए गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना।

- शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं तक मुफ्त पहुँच।

- छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना।

- आय अर्जित करने वाले संसाधनों का पुनर्वितरण।

- गरीबों को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना।

- अकुशल श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षण शिविर और रात की कक्षाएं आयोजित करना।

- छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

- उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि प्रथाओं का उन्नयन।

- जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए उपायों का कार्यान्वयन।

- अवसंरचना का विकास।

- गरीबों को कौशल, जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना।

|

131 docs|110 tests

|