अध्याय नोट्स: भारत की सांस्कृतिक जड़ें | सामाजिक विज्ञान (समाज का अध्ययन: भारत या उसके आगे) कक्षा 6 - Class 6 PDF Download

भारतीय संस्कृति की समृद्धता

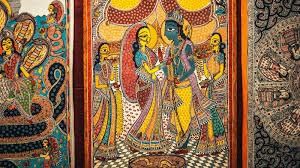

भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है और इसकी एक समृद्ध इतिहास है, जैसे एक विशाल पेड़ जिसकी गहरी जड़ें और मजबूत शाखाएँ होती हैं। जड़ें साझा परंपराओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि शाखाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन, और मार्शल आर्ट्स शामिल हैं। ये विविध पहलू एक सामान्य आधार से उत्पन्न होते हैं।

भारतीय संस्कृति में कई “विचार धाराएँ” भी शामिल हैं, जो जीवन पर समान दृष्टिकोण साझा करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुई थी, और समय के साथ, विभिन्न विचार विकसित हुए, जिससे भारत की धरोहर, या भारत, और भी अद्वितीय बन गई।

वेद और वेदिक संस्कृति

वेद बहुत पुरानी और महत्वपूर्ण किताबें हैं, जो भक्ति गीतों, प्रार्थनाओं और शिक्षाओं से भरी हुई हैं। ये दुनिया की कुछ सबसे पुरानी किताबें हैं और हमें प्राचीन भारत में जीवन के बारे में जानकारी देती हैं। वेद कई वर्षों तक मौखिक रूप से संचारित किए गए, उसके बाद इन्हें लिखा गया। इनमें न केवल धार्मिक अनुष्ठान हैं, बल्कि जीवन, समाज, और ब्रह्मांड के बारे में विचार भी शामिल हैं। इन शिक्षाओं से विकसित हुई संस्कृति, जिसे वेदिक संस्कृति कहा जाता है, ने आज भी भारत में कई विश्वासों और परंपराओं पर प्रभाव डाला है।

क. वेद क्या हैं?

- वेद प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें भारत का सबसे पुराना और दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है।

- वेदों की संख्या चार है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद।

- शब्द "वेद" संस्कृत के "विद" से आया है, जिसका अर्थ है "ज्ञान"।

- वेद हजारों भक्ति गीतों को समाहित करते हैं, जो कविताओं और गीतों के रूप में लिखी गई प्रार्थनाएँ हैं।

- ये भक्ति गीत लिखित रूप में नहीं थे, बल्कि मौखिक रूप से उच्चारित किए जाते थे, जो पीढ़ियों तक संचरित होते रहे।

- ये भक्ति गीत प्राचीन भारत के सप्त सिंधव क्षेत्र में रचित हुए।

- ऋग्वेद, चार वेदों में से सबसे पुराना, बहुत समय पहले रचित हुआ था, लेकिन विशेषज्ञ इसके सटीक दिनांक पर सहमत नहीं हैं।

- कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह 5वीं से 2वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था, जो कि बहुत समय पहले की बात है।

- वेद कई पीढ़ियों तक मौखिक रूप से संचारित किए गए, लगभग 100 से 200 वर्षों तक, जिसमें बहुत कम बदलाव हुए।

वेदिक भक्ति गीतों को किसने लिखा?

उपदेशों की रचना ऋषियों (पुरुष संतों) और ऋषिकाओं (महिला संतों) द्वारा की गई थी, जो संस्कृत की एक प्रारंभिक रूप में थी, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है। इन संतों ने अपने कविताओं में विभिन्न देवताओं (ईश्वर और देवी) को संबोधित किया, जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्र, सरस्वती, और उषा। ऋषियों और ऋषिकाओं ने इन देवताओं को एक ही सर्वोत्तम वास्तविकता के विभिन्न नामों के रूप में देखा। जैसा कि एक प्रसिद्ध उपदेश में कहा गया है।

- उपदेशों की रचना ऋषियों (पुरुष संतों) और ऋषिकाओं (महिला संतों) द्वारा की गई थी, जो संस्कृत की एक प्रारंभिक रूप में थी, जो एक प्राचीन भारतीय भाषा है।

वेदिक विश्वदृष्टि में क्या महत्वपूर्ण था?

- वेदिक विश्वदृष्टि में "सत्य" बहुत महत्वपूर्ण था और इसे अक्सर ईश्वर का दूसरा नाम माना जाता था।

- ऋग्वेद भी लोगों के बीच एकता के महत्व पर जोर देता है, उन्हें एक साथ आने, एक साथ बोलने और एक सामान्य उद्देश्य साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए, ऋग्वेद का एक श्लोक कहता है,

यूनेस्को द्वारा वेदिक गान की मान्यता (2008)

- वेदिक गान को 2008 में यूनेस्को द्वारा मानवता की मौखिक और अमूर्त धरोहर के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में मान्यता दी गई। यह मान्यता वेदिक गान के हजारों वर्षों तक सावधानीपूर्वक संचारण के कारण मिली।

चलो पुनरावलोकन करें: वेदिक उपदेशों की रचना किसने की, और उन्होंने कौन से विषयों का अन्वेषण किया?

उत्तर: उपदेशों की रचना पुरुष और महिला संतों, जिन्हें ऋषि और ऋषिका कहा जाता है, द्वारा की गई। उन्होंने इंद्र, अग्नि, और सरस्वती जैसे देवताओं को संबोधित किया और भक्ति, सत्य, और एकता के विषयों को प्रतिबिंबित किया।

B. वेदिक समाज

- प्रारंभिक वेदिक समाज विभिन्न जनों या कबीले से बना था, जो लोगों के बड़े समूह थे। ऋग्वेद में 30 से अधिक ऐसे कबीलों का उल्लेख किया गया है, जिनमें भरत, पुरु, कुरु, यदु, और तुर्वैश शामिल हैं। प्रत्येक कबीला भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग के एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ था।

- इन कबीलों के शासन के बारे में सीमित जानकारी उपलब्ध है। वेद कुछ जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे कि राजा (rājā), सभा, और समिति, जो लोगों के समागम या सभा को संदर्भित करते हैं।

- वेदिक ग्रंथ विभिन्न व्यवसायों का भी उल्लेख करते हैं, जिनमें कृषक (किसान), बुनकर, कुम्हार, निर्माणकर्ता, बढ़ई, चिकित्सक, नर्तक, नाई, और पुजारी शामिल हैं।

मुख्य मूल्य

- इस विश्वदृष्टि में कुछ मूल्यों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया, जिसमें 'सत्य' शामिल है, जिसे अक्सर भगवान का दूसरा नाम माना जाता था।

- ऋग्वेद के अंतिम श्लोक भी लोगों के बीच एकता का आग्रह करते हैं:

एक साथ आओ, एक साथ बोलो; तुम्हारा मन एक हो, तुम्हारे विचार सहमत हों... तुम्हारा उद्देश्य एक हो, तुम्हारा हृदय एक हो... तुम्हारे विचार एक हों, ताकि सभी सहमत हो सकें!

चलो पुनरावलोकन करें: प्रारंभिक वैदिक समाज में जनास क्या थे, और क्या आप इनमें से कुछ का नाम ले सकते हैं?

उत्तर: जनास प्रारंभिक वैदिक समाज में बड़े जनजातीय समूह या परिवार थे। ऋग्वेद में उल्लिखित कुछ जनों में भरत, पुरु, कुरु, यदु और तुर्वशा शामिल हैं।

सी. वैदिक विचार स्कूल

- वैदिक संस्कृति ने विभिन्न अनुष्ठानों का विकास किया, जिन्हें यज्ञ कहा जाता है, जो विभिन्न देवताओं के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक लाभ के लिए किए जाते थे।

- दैनिक अनुष्ठानों में आमतौर पर अग्नि, अग्नि देवता के लिए प्रार्थनाएँ और भेंट शामिल होती थीं, लेकिन समय के साथ ये अधिक जटिल हो गईं।

- उपनिषदों के एक समूह ने वैदिक विचारों का विस्तार किया, जिसमें पुनर्जन्म (फिर से जन्म लेने का चक्र) और कर्म (क्रियाओं में कारण और प्रभाव का सिद्धांत) जैसे सिद्धांतों का परिचय दिया।

- एक दार्शनिक दृष्टिकोण जिसे वेदांत कहा जाता है, के अनुसार, सभी चीज़ें—मानव जीवन, प्रकृति, और ब्रह्मांड—एक दिव्य तत्व के रूप में देखी जाती हैं जिसे ब्रह्मन (भगवान ब्रह्मा से भ्रमित नहीं होना चाहिए) या सरलता से तत ('वह') कहा जाता है।

- इस विचार को व्यक्त करने वाले दो प्रसिद्ध मंत्र हैं:

चलो पुनरावलोकन करें: यज्ञ क्या हैं, और उनका वैदिक संस्कृति में क्या स्थान है?

उत्तर: यज्ञ, या अनुष्ठान, वैदिक संस्कृति में विभिन्न देवताओं के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक लाभ के लिए किए गए भेंट थे। इनमें अक्सर अग्नि बलिदान और देवताओं जैसे अग्नि के लिए प्रार्थनाएँ शामिल होती थीं।

आत्मा का सिद्धांत

- उपनिषदों ने आत्मा या आत्म के विचार को प्रस्तुत किया, जो प्रत्येक प्राणी के भीतर की दिव्य esencia है, जो अंततः ब्रह्मन के साथ एक है।

- यह सिद्धांत सुझाव देता है कि दुनिया की सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

- इस विचार को दर्शाने वाली एक सामान्य प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः से शुरू होती है, जिसका अर्थ है "सभी प्राणी सुखी हों।" यह बीमारियों और दुःख से मुक्ति की कामना करती है।

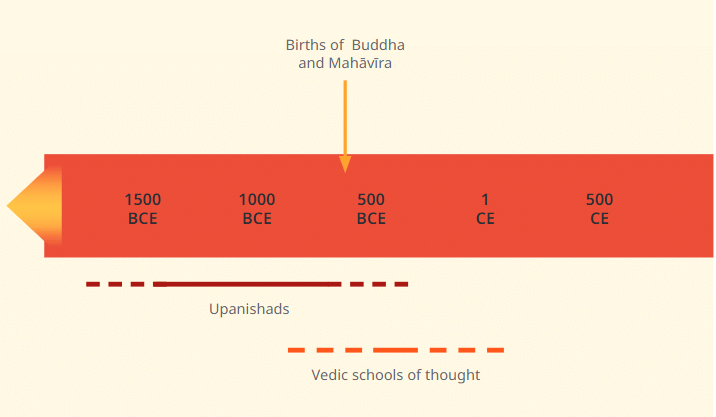

नई दार्शनिक स्कूलों का जन्म

- प्रारंभिक 1st सहस्त्राब्दि ईसा पूर्व में, वेदों से विभिन्न दार्शनिक स्कूलों का उदय हुआ, जिसमें योग भी शामिल है।

- योग ने अपने शुद्ध मन में ब्रह्मन को पहचानने के लिए अभ्यास विकसित किए।

- ये विविध विचारधाराएँ मिलकर उन आधारों का निर्माण करती हैं जिसे हम अब हिंदुत्व कहते हैं।

- उदाहरण के लिए, 'चार्वाक' स्कूल (जिसे 'लोकायत' भी कहा जाता है) ने दावा किया कि भौतिक संसार ही एकमात्र वास्तविकता है, और मृत्यु के बाद के जीवन को नकारा।

- हालांकि वैदिक, बौद्ध और जैन स्कूलों में महत्वपूर्ण भिन्नताएँ थीं, लेकिन वे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, और दुःख और अज्ञानता को समाप्त करने की खोज जैसे मूलभूत सिद्धांतों को साझा करते थे।

कई पुरातत्वविदों और विद्वानों का सुझाव है कि भारत की सांस्कृतिक जड़ों के कुछ पहलू सिंधु या हरप्पन या सिंधु-सरस्वती सभ्यता से जुड़े हुए हैं।

आइए पुनरावलोकन करें: चर्वाक या लोकायत विद्यालय का मुख्य विश्वास क्या था?

उत्तर: चर्वाक विद्यालय का मानना था कि केवल भौतिक संसार ही वास्तविक है और यह जीवन के बाद के अस्तित्व को नकारता है, जो पूरी तरह से शारीरिक अस्तित्व पर केंद्रित है।

बौद्ध धर्म

क्या हम सिद्धार्थ गौतम के जन्म का सटीक वर्ष जान सकते हैं?

हमें यह नहीं पता कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म कब हुआ। अध्याय 4 में, हमने लगभग 560 ईसा पूर्व को एक अनुमानित वर्ष के रूप में चुना है।

सिद्धार्थ गौतम का जीवन: राजकुमार से बुद्ध तक

- लगभग 2,500 वर्ष पहले, एक युवा राजकुमार जिसका नाम सिद्धार्थ गौतम था, लुम्बिनी में पैदा हुआ, जो अब नेपाल में है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है।

- वह महल में एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण में बड़ा हुआ। 29 वर्ष की आयु में, उसने पहली बार शहर में कदम रखा।

- इस यात्रा के दौरान, उसने एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव का सामना किया। उसने एक तपस्वी से भी मुलाकात की जो खुश और शांत प्रतीत होता था।

- इन अनुभवों ने सिद्धार्थ को अपने राजसी जीवन और परिवार को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। वह एक तपस्वी के रूप में घूमता रहा, दूसरों से मिलता रहा और मानव दुःख के मूल कारण की खोज करता रहा।

- बोधगया (जो अब बिहार में है) में पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान करने के बाद, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है, उसने प्रबोधन प्राप्त किया; उसे यह एहसास हुआ कि अविद्या (अज्ञानता) और आसक्ति दुःख के स्रोत हैं और उसने इन मुद्दों को पार करने का एक मार्ग विकसित किया।

- उन्हें 'बुद्ध' के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है 'प्रबुद्ध' या 'जागृत' व्यक्ति।

- बुद्ध ने अपने ज्ञान को सिखाना शुरू किया, जिसमें अहिंसा का सिद्धांत शामिल है, जिसे अक्सर 'गैर-हिंसा' के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन मूल रूप से इसका अर्थ है 'नुकसान न पहुँचाना'।

- उन्होंने संघ की स्थापना की, जो भिक्षुओं (भिक्षु) और बाद में भिक्षुणियों (भिक्षुणी) का एक समुदाय है, जो उनके उपदेशों का अभ्यास और प्रसार करने के लिए समर्पित है, इस समुदाय के महत्व को उजागर करते हुए।

- उनकी शिक्षाएँ एशिया के आध्यात्मिक परिदृश्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल चुकी हैं।

बुद्ध का यह कहावत आंतरिक अनुशासन के महत्व को व्यक्त करता है:

“जल से कोई शुद्ध नहीं होता, भले ही कई लोग यहाँ [पवित्र नदियों] में स्नान करें। लेकिन वह व्यक्ति शुद्ध है जिसमें सत्य और धर्म निवास करते हैं। अपने आप पर विजय प्राप्त करना, युद्धभूमि पर हजारों पुरुषों पर विजय प्राप्त करने से बड़ा है।”

चलो पुनरावलोकन करते हैं: संगha क्या है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है?

उत्तर: संगha बुद्ध द्वारा स्थापित भिक्षुओं (भिक्षु) और भिक्षुणियों (भिक्षुणी) की समुदाय है। यह उनके उपदेशों को संरक्षित और फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रश्न पूछने के बारे में उपनिषदों की कहानियाँ

प्रश्न पूछने के बारे में उपनिषदों की कहानियाँ

उपनिषद प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं जो हमें जीवन और ज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण पाठ सिखाते हैं। एक मुख्य पाठ यह है कि प्रश्न पूछना सीखने और सत्य को समझने के लिए आवश्यक है, चाहे आप कोई भी हों। यहाँ उपनिषदों से तीन कहानियाँ हैं जो प्रश्न पूछने के महत्व को दर्शाती हैं:

श्वेतकेतु और वास्तविकता का बीज (छांदोग्य उपनिषद)

उपनिषद, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, इस बात पर जोर देते हैं कि प्रश्न पूछने का महत्व है, चाहे प्रश्न पूछने वाला पुरुष हो, महिला हो या बच्चा।

- ऋषि उद्दालक आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को वेदों का अध्ययन करने के लिए एक गुरुकुल में भेजा। 12 वर्षों के बाद लौटने पर, उद्दालक ने देखा कि श्वेतकेतु अपने ज्ञान पर गर्वित हो गया है। उसे परखने के लिए, उद्दालक ने ब्रह्म के स्वभाव के बारे में प्रश्न पूछे, जिनका श्वेतकेतु उत्तर नहीं दे सका।

- उद्दालक ने समझाया कि ब्रह्म, भले ही अदृश्य है, हर जगह मौजूद है। उन्होंने उदाहरण दिए:

- बरगद का बीज: जैसे एक प्रतीत होने वाले खाली बरगद के बीज में भविष्य का बरगद का पेड़ होता है, ब्रह्म सब चीजों के पीछे की सार है।

- मिट्टी के बर्तन: एक ही मिट्टी से बने विभिन्न बर्तन यह दर्शाते हैं कि हमारे चारों ओर सब कुछ इसी सार से उत्पन्न होता है—ब्रह्म।

- उद्दालक ने निष्कर्ष निकाला, "तुम वही हो, श्वेतकेतु," यह जोर देते हुए कि श्वेतकेतु और ब्रह्म के बीच संबंध है।

नचिकेता और उसकी खोज (कठ उपनिषद)

- एक बार, एक व्यक्ति एक अनुष्ठान में अपनी सभी संपत्तियाँ दे रहा था। जब उसके पुत्र नचिकेता ने बार-बार पूछा कि उसे किस देवता के लिए अर्पित किया जाएगा, तो पिता नाराज हो गया और उत्तर दिया, "मैं तुम्हें यम के पास देता हूँ"—जो मृत्यु का देवता है।

- नचिकेता तब यम के राज्य की ओर बढ़ा और लंबी प्रतीक्षा के बाद, शक्तिशाली देवता से मिला। उसका मुख्य प्रश्न यह था कि शरीर के मरने के बाद क्या होता है।

- यम ने पहले नचिकेता के प्रश्न से बचने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ा रहा। उसकी दृढ़ता से प्रसन्न होकर, यम ने बताया कि आत्मा (आत्मन्), या स्वयं, सभी जीवों में छिपी होती है। यह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है; यह अमर है।

- इस गहन ज्ञान के साथ, नचिकेता अपने पिता के पास लौट आया, जिसने उसे खुशी से स्वागत किया।

गार्गी और याज्ञवल्क्य की बहस (बृहदारण्यक उपनिषद)

- एक बार, बुद्धिमान राजा जनक ने एक दार्शनिक बहस के विजेता के लिए एक पुरस्कार की घोषणा की। याज्ञवल्क्य, एक प्रसिद्ध ऋषि, राजा के दरबार में आए और कई विद्वानों को पराजित किया।

- जब गार्गी, एक ऋषिका, ने उनसे दुनिया के बारे में कई सवाल पूछे और अंततः ब्रह्म के बारे में पूछा, तो याज्ञवल्क्य ने उनसे अपनी inquiries बंद करने के लिए कहा।

- बाद में, गार्गी ने अपने प्रश्न पूछना जारी रखा, और याज्ञवल्क्य ने समझाया कि ब्रह्म दुनिया, ऋतुओं, नदियों और अन्य सभी चीजों के पीछे की शक्ति है।

जैन धर्म

क्या हम यह कह सकते हैं कि जैन धर्म की उत्पत्ति बौद्ध धर्म से बहुत पुरानी मानी जाती है?

हाँ, जैन धर्म की जड़ें बौद्ध धर्म की तुलना में और भी पुरानी मानी जाती हैं, हालाँकि दोनों धर्म एक ही समय के आसपास प्रसिद्ध हुए।

उत्पत्ति

- जैन धर्म एक बहुत पुराना धर्म है। यह बौद्ध धर्म के साथ-साथ लोकप्रिय हुआ लेकिन इसे और भी पुराना माना जाता है।

- एक राजकुमार जिसका नाम वर्धमान था, उसी प्रकार जैसे बुद्ध, 6वीं शताब्दी BCE में एक शाही परिवार में जन्मे। वह वैशाली (बिहार, भारत) के निकट जन्मे।

- जब वह 30 वर्ष के हुए, तो उन्होंने सच्चे ज्ञान की खोज के लिए अपने घर को छोड़ दिया। उन्होंने एक बहुत साधारण और कठोर जीवन व्यतीत किया। 12 वर्षों के बाद, उन्होंने अनंत ज्ञान (बहुत गहरी समझ) प्राप्त की। लोगों ने उन्हें महावीर कहना शुरू किया, जिसका अर्थ है "महान नायक।" फिर उन्होंने दूसरों को सिखाना शुरू किया।

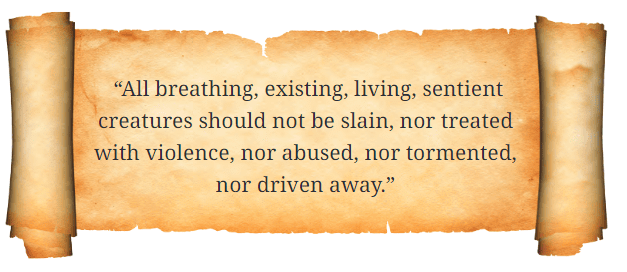

जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएँ:

- अहिंसा (गैर-हिंसा): हमें कभी भी किसी भी जीव को चोट नहीं पहुँचानी चाहिए, यहाँ तक कि छोटे कीड़ों को भी नहीं। महावीर ने कहा कि सभी जीवों के साथ दयालुता से पेश आना चाहिए।

- अनेकांतवाद (कई-कौनों का सत्य): सत्य के कई पहलू होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही दृष्टिकोण से सब कुछ नहीं जान सकता।

- अपरिग्रह (गैर-संकीर्णता): हमें बहुत सारी चीजें नहीं इकट्ठा करनी चाहिए। केवल वही चीजें रखें जो हमें जीवन में आवश्यक हैं।

शिक्षाओं का प्रचार:

- बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की तरह, जैन भिक्षु और भिक्षुणियां भी लोगों को सिखाने के लिए यात्रा करते थे। कुछ गुफाओं में रहते थे और पत्थरों के बिस्तरों पर सोते थे। पुरातत्वविदों ने पुरानी गुफाएं खोजी हैं जिनमें भिक्षुओं के नाम खुदे हुए हैं।

उस समय की अन्य मान्यताएं:

- चार्वाक या लोकायत जैसे अन्य समूह भी थे, जो केवल उन्हीं चीजों पर विश्वास करते थे जिन्हें हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि मृत्यु के बाद जीवन नहीं होता। हालांकि, यह विश्वास लोकप्रिय नहीं हुआ और धीरे-धीरे गायब हो गया।

वेदिक, बौद्ध, और जैन मान्यताओं में समान विचार:

हालांकि वे भिन्न थे, इन तीनों में कुछ सामान्य विचार थे:

- धर्म: सही कार्य करना।

- कर्म: हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं।

- पुनर्जन्म: मृत्यु के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है।

- दुख का अंत: सभी का लक्ष्य दर्द और अज्ञानता को समाप्त करना है।

ये साझा विचार एक पेड़ की मुख्य शाखा की तरह हैं, जिसमें प्रत्येक धर्म अलग-अलग शाखाओं के रूप में विकसित होता है।

'जैन' या 'जैना' का अर्थ

- शब्द 'जैन' या 'जैना' 'जिन' से आया है, जिसका अर्थ है 'विजेता।' हालांकि, यह विजय भूमि पर अधिकार करने या दुश्मनों को हराने का संदर्भ नहीं देती। इसका तात्पर्य अज्ञानता और आसक्तियों को पार करके ज्ञान की प्राप्ति से है।

बौद्ध और जैन कहानियाँ महत्वपूर्ण पाठों के साथ

बौद्ध और जैन कहानियाँ हमें अच्छे जीवन जीने के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। ये कहानियाँ दयालुता, सही कार्य करने और बेहतर के लिए परिवर्तन के महत्व को दर्शाती हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संस्थापक बुद्ध और महावीर ने इन पाठों को सरल कहानियों के माध्यम से साझा किया। यहाँ दो कहानियाँ हैं जो हमें दूसरों की मदद करने और जीवन में अच्छे विकल्प बनाने के बारे में सिखाती हैं।

बंदर राजा की जातक कथा

- जातक कथाएँ भारतीय संस्कृति में बच्चों और वयस्कों का मनोरंजन करती आई हैं, जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियाँ सुनाती हैं और बौद्ध मूल्यों को सरल तरीके से सिखाती हैं।

- एक प्रसिद्ध कथा में, बुद्ध एक बड़े समूह के बंदरों के नेता थे।

- ये बंदर एक अद्भुत पेड़ के पास रहते थे, जो स्वादिष्ट और सुगंधित फल देता था।

- एक दिन, बंदर-राजा के आदेश के बावजूद फल गिरकर नीचे की धारा में चला गया।

- धारा ने फल को बहा लिया, जहां यह एक जाल में फंस गया और महल में ले जाया गया।

- राजा ने फल का स्वाद लिया और इसकी मिठास से प्रभावित होकर अपने सैनिकों को उस पेड़ को खोजने के लिए भेजा।

- लंबी खोज के बाद, सैनिकों ने पेड़ को खोज निकाला और देखा कि बंदर फल का आनंद ले रहे हैं।

- सैनिकों ने बंदरों पर हमला कर दिया।

- बंदर-राजा ने महसूस किया कि अपनी टोली को बचाने का एकमात्र तरीका उन्हें धारा पार करवाना है, लेकिन वे अकेले ऐसा नहीं कर सकते थे।

- बंदर-राजा ने विपरीत किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा, जिससे उसका शरीर एक पुल के रूप में उपयोग किया गया, भले ही वह गंभीर रूप से घायल हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई।

- राजा, दूर से यह सब देख रहा था, बंदर-राजा के आत्म-त्याग से गहराई से प्रभावित हुआ और एक राजा के अपने प्रजाओं के प्रति कर्तव्य पर विचार करने लगा।

जैन परिवर्तन की कहानी

- रोहितेया एक बहुत ही कुशल चोर था जो पकड़ से बचने में सफल रहा।

- एक शहर की ओर जाते समय, उसने महावीर की एक उपदेश का हिस्सा सुन लिया, जिसमें अज्ञानता से मुक्ति की बात की गई थी।

- जब वह शहर पहुंचा, तो रोहितेया को पहचाना गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

- उसने एक साधारण किसान होने का नाटक किया।

- एक मंत्री ने रोहितेया का असली पहचान उजागर करने के लिए एक चाल सोची।

- हालांकि, रोहितेया ने महावीर की शिक्षाएँ याद करते हुए मंत्री की चाल को देख लिया और उससे बच गया।

- गिल्टी महसूस करते हुए, रोहितेया महावीर के पास गया, अपनी गलतियों का स्वीकार किया, चोरी के सामान लौटाए और माफी मांगी।

- फिर वह एक साधु बन गया, जिसने अपने जीवन में चल रही भ्रांति को पहचाना और गहरी समझ प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया।

- यह कथा सही कार्यों और विचारों के महत्व को उजागर करती है, और यह दर्शाती है कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए।

लोक और जनजातीय जड़ें क्या भारत की सांस्कृतिक जड़ों को मौखिक परंपराओं और वेदों जैसी ग्रंथों के माध्यम से खोजा जा सकता है?

लोक और जनजातीय जड़ें

हाँ, भारत की सांस्कृतिक जड़ें वेदों जैसे ग्रंथों में अच्छी तरह से दस्तावेजित हैं और इसके पास मौखिक परंपराओं का एक समृद्ध इतिहास है जो रोज़मर्रा की प्रथाओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं।

भारत की सांस्कृतिक विकास में जनजातीय, लोक और हिंदू परंपराओं के बीच अंतःक्रिया:

- भारत की सांस्कृतिक जड़ें ग्रंथों में अच्छी तरह से दस्तावेजित हैं और इनमें मौखिक परंपराओं का समृद्ध इतिहास है, जहाँ शिक्षाएँ और प्रथाएँ लिखित ग्रंथों के बिना रोज़मर्रा की ज़िंदगी के माध्यम से साझा की गई हैं, जैसा कि वेदों के मामले में देखा गया है।

- इन परंपराओं में लोक परंपराएँ शामिल हैं, जो सामान्य लोगों द्वारा संचारित की जाती हैं, और जनजातीय परंपराएँ, जो जनजातियों द्वारा साझा की जाती हैं।

- लोक और जनजातीय परंपराओं के बीच लगातार अंतःक्रिया रही है, और इस अध्याय में उल्लिखित प्रमुख विचारधाराएँ भी इस प्रक्रिया में शामिल हैं।

- देवताओं, अवधारणाओं, किंवदंतियों और अनुष्ठानों का दोनों दिशाओं में आदान-प्रदान हुआ है।

- उदाहरण के लिए, जगन्नाथ, जो पुरी (ओडिशा) में पूजा जाता है, मूलतः एक जनजातीय देवता था; यह भारत के विभिन्न हिस्सों में पूजा जाने वाली मातृ देवी के विभिन्न रूपों पर भी लागू होता है।

- कुछ जनजातियों ने लंबे समय से हिंदू देवताओं को अपनाया है और उनके पास महाभारत और रामायण के अपने संस्करण हैं, जैसा कि भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक देखा गया है।

- इस लंबे अंतःक्रिया ने आपसी समृद्धि का परिणाम दिया है। लोक और जनजातीय विश्वास और प्रथाएँ भी भारत की सांस्कृतिक जड़ों में योगदान करती हैं।

जनजाति क्या है?

- परिभाषा: जनजाति को परिवारों या कबीले के समूह के रूप में माना जाता है जिनकी सामान्य वंश, संस्कृति और भाषा साझा होती है। वे एक प्रमुख के तहत निकटता से रहते हैं और निजी संपत्ति का स्वामित्व नहीं रखते।

- ऐतिहासिक संदर्भ: दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत में 'जनजाति' के लिए कोई विशिष्ट शब्द नहीं था। जनजातियों को विभिन्न जनों (सामाजिक समूहों) के रूप में देखा जाता था जो जंगलों या पहाड़ों जैसे विशिष्ट वातावरण के अनुकूल होते थे।

- आधुनिक उपयोग: भारतीय संविधान में 'जनजातियाँ' और 'जनजातीय समुदाय' के लिए अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया गया है, और हिंदी में इसे 'जनजाति' कहा जाता है।

- जनसंख्या: 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में 705 जनजातियाँ थीं जिनकी जनसंख्या लगभग 104 मिलियन थी, जो ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त जनसंख्या से अधिक है।

- मानवविज्ञान दृष्टिकोण: 19वीं सदी में, मानवविज्ञानियों द्वारा जनजातियों को अक्सर 'प्राइमिटिव' या 'निम्न' के रूप में देखा जाता था। हालाँकि, जनजातीय समुदायों की समृद्ध और जटिल संस्कृतियों पर अधिक शोध के साथ, ये पक्षपाती दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर त्याग दिए गए हैं।

निष्कर्ष

- वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें चार प्रमुख ग्रंथ शामिल हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और अथर्ववेद। ये विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक हैं और विभिन्न दार्शनिक स्कूलों, जैसे कि वेदान्त और योग, को प्रेरित किया है। जबकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म वेदों की सत्ता से दूर हो गए, उन्होंने विशेष मूल्यों और प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया। भिन्न सिद्धांतों और तरीकों के बावजूद, इन स्कूलों ने सामान्य विचार साझा किए, जैसे कि दुख के कारणों की खोज और अज्ञानता को समाप्त करने के तरीके।

मुख्य शब्द

- आध्यात्मिक: आत्मा (संस्कृत और कई भारतीय भाषाओं में आत्मन) से संबंधित। आध्यात्मिकता हमारे दैनिक जीवन से परे गहरे अर्थ की खोज करने में शामिल है।

- खोजी: एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के सत्य की खोज करता है, जैसे कि ऋषि, संत, योगी, या दार्शनिक।

- यूनेस्को: इसका अर्थ है 'संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन', जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से लोगों और देशों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करता है।

- कॉस्मोस: एक संगठित और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के रूप में ब्रह्मांड को संदर्भित करता है।

- दृष्टिकोण: दुनिया के बारे में एक विशिष्ट समझ या दृष्टिकोण, जिसमें इसके मूल और कार्य शामिल हैं।

- चिकित्सक: एक ऐसा व्यक्ति जो पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बीमारियों को ठीक करने या आराम देने में मदद करता है।

- चेतना: जागरूक होने की स्थिति, विशेष रूप से अपने विचारों और भावनाओं के प्रति।

- तपस्वी: एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च स्तर की जागरूकता प्राप्त करने के लिए कठोर आत्म-अनुशासन का अभ्यास करता है।

- अनुराग: किसी के साथ या किसी चीज़ के साथ भावनात्मक बंधन, जो अक्सर भावनाओं या आदतों के कारण होता है।

- भिक्षु: एक ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक या आध्यात्मिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नियमित जीवन को छोड़ देता है, आमतौर पर कठोर नियमों का पालन करता है।

- भिक्षुणी: भिक्षु की महिला समकक्ष।

- आधिकारिकता: यह विचार कि सब कुछ एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है और एक-दूसरे पर निर्भर करता है, जो उपनिषद की शिक्षाओं में एक प्रमुख अवधारणा है।

- सामूहिक प्रार्थना: एक प्रसिद्ध प्रार्थना जो "सर्वे भवन्तु सुखिनः" से शुरू होती है, सभी प्राणियों के लिए सुख और दुख से मुक्ति की कामना करती है।

- हिंदू धर्म की नींव: वे दार्शनिक स्कूल जो वेदों से विकसित हुए, यही वह आधार हैं जिस पर हम 'हिंदू धर्म' कहते हैं।

- बौद्ध धर्म और बुद्ध की शिक्षाएं: सिद्धार्थ 'बुद्ध' बने और अहिंसा (गैर-हिंसा) और आत्म-अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण विचार साझा किए।