UPSC CSE प्रीलिम्स पेपर 1 मॉक टेस्ट- 6 - UPSC MCQ

30 Questions MCQ Test - UPSC CSE प्रीलिम्स पेपर 1 मॉक टेस्ट- 6

“उद्देश्य प्रस्ताव” के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में पेश किया, जिस दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था।

2. उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया था।

3. उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा जनवरी 1947 में संशोधित किया गया और इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया।

उपरोक्त में से कौन से बयान सही हैं?

भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता का दृष्टिकोण संविधान द्वारा सुरक्षित है, क्योंकि यह भारत में किसी भी 'राज्य धर्म' पर रोक लगाता है।

2. प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, बिना किसी आधार पर राज्य द्वारा किसी भी सीमा या प्रतिबंध के।

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं?

फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. यह नागरिकों को याद दिलाने के लिए है कि अपने अधिकारों का आनंद लेते समय, उन्हें अपने देश, अपने समाज और अपने fellow नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों की ओर भी जागरूक रहना चाहिए।

2. भाग IV-A के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ना भारतीय संविधान को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र के साथ लाया।

3. फंडामेंटल ड्यूटीज़ का विचार आमतौर पर एक पश्चिमी निर्माण है और इसे अमेरिका के संविधान से प्रेरित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन से बयान सही हैं?

सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय अधिकार क्षेत्र के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

1. किसी भी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या अंतिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, चाहे वह नागरिक, आपराधिक या अन्य प्रक्रिया में हो, यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामला इस संविधान की व्याख्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न को शामिल करता है।

2. सुप्रीम कोर्ट, अपनी विवेकाधीनता में, भारत के क्षेत्र में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा पारित या किए गए किसी निर्णय, आदेश, निर्धारण या सजा के खिलाफ विशेष अपील की अनुमति दे सकता है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

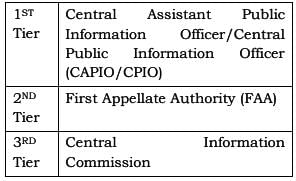

केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. आयोग की वार्षिक रिपोर्ट दोनों सदनों के संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर रिपोर्टें शामिल होती हैं।

2. एक सूचना चाहने वाला केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष पहले अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ दूसरा अपील दायर कर सकता है।

3. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जो प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता किए गए चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर होगी।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं?

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है जिसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित किया गया है।

2. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है।

3. हार्ट अटैक रिवाइंड, FSSAI का पहला जन मीडिया अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत में 2022 तक ट्रांस फैट को समाप्त करने के FSSAI के लक्ष्य का समर्थन करना है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं हैं?

भारत में वर्तमान समुद्री सुरक्षा तंत्र के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. भारत की तटीय सुरक्षा एक तीन-स्तरीय ढांचे द्वारा संचालित होती है और भारतीय नौसेना अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) की गश्त करती है।

2. भारतीय तट रक्षक (ICG) को 200 समुद्री मील तक गश्त और निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है।

3. राज्य तटीय/समुद्री पुलिस (SCP/SMP) का अधिकार क्षेत्र तट से 12 समुद्री मील तक है।

उपरोक्त बयानों में से कितने सही हैं?

हाल ही में, आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने ऐसे कार्बन नैनोफ्लोरेट्स बनाए हैं जो सूर्य के प्रकाश को गर्मी में परिवर्तित कर सकते हैं। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. वे सूर्य के प्रकाश की कई आवृत्तियों को अवशोषित कर सकते हैं, जिसमें इन्फ्रारेड, दृश्य प्रकाश, और पराबैंगनी शामिल हैं।

2. कार्बन नैनोफ्लोरेट्स पानी गर्म करने के अनुप्रयोगों के लिए आदर्श हैं, जो एक स्थायी और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करते हैं जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही हैं?

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

2. अनुच्छेद 346 के तहत, आधिकारिक संचार में कई भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है।

3. अनुच्छेद 351 राष्ट्रपति को हिंदी भाषा के विकास के लिए एक निर्देश जारी करने की शक्ति देता है।

उपरोक्त में से कितने बयान सही नहीं हैं?

पेरिस क्लब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- यह मुख्यतः पश्चिमी ऋणदाता देशों का एक औपचारिक समूह है।

- इसे रोम की संधि के माध्यम से स्थापित किया गया था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

सेलुलर कृषि के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसमें कोशिका संस्कृति से पशु उत्पादों और पौधों के उत्पादों का उत्पादन करना शामिल है।

2. इसका उपयोग चमड़े, मांस, मछली और अंडे बनाने के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त दिए गए में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

कोबाल्ट उत्पादन और उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कोबाल्ट को तांबा, निकल, जस्ता या कीमती धातुओं के उप-उत्पाद के रूप में निकाला जाता है।

2. कोबाल्ट का मुख्य उपयोग धातु विज्ञान अनुप्रयोगों में होता है जैसे विशेष मिश्र धातु/सुपर मिश्र धातु, चुम्बक और कटाई उपकरण उद्योग।

3. कोबाल्ट के भंडार मुख्य रूप से कांगो में पाए जाते हैं, जो विश्व स्तर पर कुल भंडार का लगभग 51% योगदान करते हैं।

4. वर्तमान में, भारत में प्राथमिक कोबाल्ट संसाधनों से कोबाल्ट का उत्पादन नहीं हो रहा है।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?

प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, भाग और हिरण्य के अर्थ क्या हैं?

आरबीआई द्वारा प्रस्तावित नए छाता संस्थाओं (NUE) के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. नए छाता संस्थाएँ खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंधन करेंगी।

2. NUEs का संचालन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के नियमों और प्रावधानों द्वारा किया जाएगा।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही है/हैं?

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिकांश OECD सदस्य उच्च-आय अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनका मानव विकास सूचकांक (HDI) बहुत उच्च है।

2. कोस्टा रिका 2021 में OECD का नवीनतम सदस्य बना।

3. OECD का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है।

उपरोक्त में से कितने बयान सही हैं?

संविधान (91वां संशोधन) अधिनियम, 2003, निम्नलिखित में से किसकी व्यवस्था करता है?

1. मंत्रियों की परिषद के आकार को लोकसभा और राज्य विधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% तक सीमित करता है।

2. दसवें अनुसूची के तहत अयोग्य सदस्य को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी अयोग्य माना जाएगा।

3. इसने दसवें अनुसूची से एक प्रावधान को हटा दिया, जो राजनीतिक पार्टी में विभाजन के आधार पर अयोग्यता से छूट देता था।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

भारत के उपनिवेशीय इतिहास के संदर्भ में, 'धनगर' शब्द निम्नलिखित में से किसका संदर्भ देता है?

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. रियातवारी प्रणाली ने ज़मींदारों को भूमि पर कानूनी अधिकार दिए।

2. महलवारी प्रणाली में, 'गाँव समुदाय' को भूमि का मालिक माना गया था।

3. 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में, भूमि राजस्व सरकार के कुल राजस्व का एक छोटा हिस्सा था।

उपरोक्त में से कौन से बयान गलत हैं?

खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खान के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. उन्हें 'फ्रंटियर गांधी' और 'बादशाह खान' भी कहा जाता था।

2. उन्होंने छोटे और मध्यम श्रेणी के जमींदारों की एक स्वयंसेवक ब्रिगेड (खुदाई ख़िदमतगार) का आयोजन किया।

3. उनके अपील का समर्थन बस स्थायी जिलों तक ही सीमित रहा और जनजातीय क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा।

उपर्युक्त में से कौन से बयान सही हैं?

खिलाफत और गैर-योगदान आंदोलन के संदर्भ में, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें:

1. इस आंदोलन में किसानों और श्रमिकों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई।

2. शराब के सेवन के खिलाफ एक अभियान, या संयम, औपचारिक गैर-योगदान कार्यक्रम का हिस्सा था।

3. जलियांवाला बाग की बर्बर घटना के कारण आंदोलन को समाप्त कर दिया गया।

उपरोक्त में से कौन सा वक्तव्य गलत है?

20वीं सदी की शुरुआत में किसान आंदोलनों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

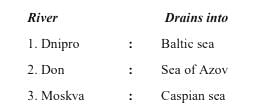

निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें:

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं?

सुरोगेसी (नियमन) अधिनियम, 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अधिनियम के अनुसार, 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच की कोई भी महिला यदि उसकी चिकित्सा स्थिति इस प्रक्रिया को आवश्यक बनाती है, तो वह सुरोगेसी का विकल्प चुन सकती है।

2. अधिनियम में ऐसे प्रावधान हैं जो महिलाओं को गर्भधारण सुरोगेसी का विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें:

1. भारत दूसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन पर सड़क सुरक्षा पर हस्ताक्षरित ब्रासीलिया घोषणा का हस्ताक्षरकर्ता है।

2. सतत विकास लक्ष्य 3 का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों को आधा करना है।

3. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सड़क सुरक्षा के लिए 2021-2030 का दशक कार्रवाई अपनाया है।

उपर्युक्त में से कितने वक्तव्य सही हैं?

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. संविधान के अनुच्छेद 310 के अनुसार, संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर, संघ का एक नागरिक सेवक राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करता है।

2. संविधान का अनुच्छेद 309 संसद और राज्य विधानसभा को सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार देता है।

3. संविधान के अनुच्छेद 310 के तहत भारत सरकार की शक्ति निरपेक्ष प्रकृति की होती है, जिसमें नागरिक सेवकों के लिए कोई उपाय उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त में से कितने बयान सही हैं?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, संसद केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकती है।

2. जब वित्तीय आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के जजों के वेतन में कटौती के लिए निर्देश जारी कर सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-से कथन सही हैं?

विज्ञान आधारित लक्ष्यों की पहल (SBTi) के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. यह विश्व वन्यजीव कोष और विश्व संसाधन संस्थान की एक संयुक्त पहल है।

2. यह शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए एक महत्वाकांक्षी कॉर्पोरेट जलवायु कार्रवाई है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है/हैं?

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. विभिन्न जनजातियों का प्रतिनिधित्व देने के लिए, राज्यपाल के पास एक स्वायत्त जिले को स्वायत्त क्षेत्रों में विभाजित करने की शक्ति है।

2. प्रत्येक जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद एक कॉर्पोरेट निकाय है जो मुकदमा कर सकती है या मुकदमे का सामना कर सकती है।

3. जिला और क्षेत्रीय परिषदों में निर्वाचित और नामांकित दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

जैन धर्म के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

हाल की आयकर रिटर्न सांख्यिकी के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. पिछले वर्ष की तुलना में आयकर रिटर्न दाखिल करने में वृद्धि हुई है।

2. हाल के वर्षों में करदाताओं की संख्या में धीरे-धीरे कमी आई है।

3. भारत में अत्यधिक धनवान और मध्य वर्ग के बीच धन का अंतर घट रहा है।

उपरोक्त में से कितने बयान सही हैं?