यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पेपर 1 मॉक टेस्ट- 9 - UPSC MCQ

30 Questions MCQ Test UPSC Prelims Mock Test Series in Hindi - यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पेपर 1 मॉक टेस्ट- 9

निम्नलिखित में से कौन सा गैर-आयनकारी विकिरण प्रदूषण का स्रोत है?

1. मोबाइल टावर

2. एमआरआई स्कैन

3. सीटी स्कैन

4. एक्स-रे स्कैन

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

निम्नलिखित में से किसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन 'अवशोषित कार्बन' शब्द को करता है?

यह बाघ आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के त्रिकोण पर स्थित है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता फिल्म ‘द एलीफेंट व्हिस्परर्स’ इस आरक्षित क्षेत्र के भीतर स्थित थप्पाकडु हाथी शिविर में फिल्माई गई थी। कट्टुनायकन यहाँ के प्रमुख जनजातियों में से एक है। उपरोक्त पाठ किस बाघ आरक्षित क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'हाइपरएक्यूम्यूलेटर पौधों' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

प्रेसमड से संबंधित निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. प्रेसमड, जिसे फ़िल्टर केक या प्रेस केक के नाम से भी जाना जाता है, चीनी उद्योग में एक अवशिष्ट उपउत्पाद है जो हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में पहचान प्राप्त कर चुका है।

2. इसका उपयोग एनारोबिक पाचन के माध्यम से बायोगैस उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, जिससे संकुचित बायोगैस (सीबीजी) का निर्माण होता है।

3. एनारोबिक पाचन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री को तोड़ते हैं।

उपरोक्त में से कितने बयान सही हैं?

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, पारिवारिक संपत्तियों का अधिकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी की महिलाओं पर लागू होता है?

1. हिंदू धर्म

2. बौद्ध धर्म

3. जैन धर्म

4. अनुसूचित जनजातियाँ

5. मुस्लिम

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. यह उन गांवों को कवर करने की परिकल्पना करता है जिनकी जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का कम से कम 50% हिस्सा है।

2. योजना के तहत, संसद के सदस्यों को तीन गांवों की सामाजिक-आर्थिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही नहीं है/हैं?

ई-कोर्ट्स परियोजना के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. ई-कोर्ट्स परियोजना एक मिशन-मोड परियोजना है जिसे न्याय मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निगरानी और वित्त पोषित किया जा रहा है।

2. ई-कोर्ट्स परियोजना गृह मंत्रालय के अंतर्गत, अंतःक्रियाशील आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत स्थित होगी।

3. ई-कोर्ट्स परियोजना का दायरा केवल संविधानिक न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निचले न्यायालय भी शामिल हैं।

4. सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति ई-कोर्ट्स परियोजना की निगरानी के लिए जिम्मेदार शासी निकाय है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही है/हैं?

“एकीकृत जिला सूचना प्रणाली शिक्षा (UDISE) प्लस रिपोर्ट” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक व्यापक अध्ययन है जो विद्यालय छात्रों के नामांकन और ड्रॉपआउट दरों, विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या आदि की जानकारी प्रदान करता है।

2. इसे 2018-2019 में डेटा प्रविष्टि को तेज करने, त्रुटियों को कम करने, डेटा गुणवत्ता में सुधार करने और इसकी सत्यापन को आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया था।

3. यह UDISE का एक अद्यतन और सुधारित संस्करण है, जिसे 2017-18 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था।

उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं?

“चुनावी बांड योजना” के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. चुनावी बांड प्रणाली को 2017 में एक वित्त बिल के माध्यम से पेश किया गया था और इसे 2018 में लागू किया गया था।

2. वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से, केंद्रीय सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त दान को प्रकट करने से छूट दी है।

3. इसका मतलब है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी, या संगठन ने किस पार्टी को, और किस हद तक वित्त पोषण किया है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कितने सही नहीं हैं?

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे छठे अनुसूची के तहत शामिल करने की मांग अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद उठाई गई है। भारत के संविधान के अनुसार, यदि ऐसा दर्जा दिया जाता है, तो इसके शासन संरचना पर निम्नलिखित में से कौन-से प्रभाव होंगे?

1. ज़िला परिषदें स्वायत्त ज़िलों की सीमाओं को बढ़ा या घटा सकती हैं।

2. संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम लागू नहीं होते या निर्दिष्ट संशोधनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।

3. ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें कुछ निर्दिष्ट मामलों जैसे जंगलों पर बिना राज्यपाल की स्वीकृति के कानून बना सकती हैं।

4. ज़िला और क्षेत्रीय परिषदों को भूमि राजस्व का आकलन और संग्रह करने तथा कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार होगा।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएँ/आयोग कर्मचारी, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं?

1. केंद्रीय सूचना आयोग

2. केंद्रीय सतर्कता आयोग

3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

4. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण

सही उत्तर चुनें जो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके है।

भारतीय राजनीति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से आप धर्मनिरपेक्षता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में किसे स्वीकार करेंगे?

भारत में संसदीय कार्यवाही के संदर्भ में, 'फ्लोर को yielding करना' का अर्थ क्या है?

प्राकृतिक खेती के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सिक्किम देश में प्राकृतिक खेती के तहत सबसे बड़े क्षेत्र का मालिक है।

2. आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने वाले किसानों की संख्या सबसे अधिक है।

3. भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम (BPKP), एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जो भारत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. NCLT को केंद्रीय सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित किया गया है।

2. न्यायाधिकरण नियमों के अनुपालन में पक्षों को ऐसे छूट प्रदान कर सकता है, जिन्हें यह उचित समझता है, ताकि वास्तविक न्याय प्रदान किया जा सके।

3. न्यायाधिकरण के पास जांच करने की शक्ति है और यह उन कंपनियों को रद्द भी कर सकता है जो गलत काम करने के लिए आरोपित हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही हैं?

प्रजनन पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (PCPNDT) अधिनियम के संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. अधिनियम के अनुसार, किसी भी स्थिति में कोई प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक का संचालन नहीं किया जाएगा।

2. तीस-पाँच वर्ष से अधिक उम्र की गर्भवती महिलाओं को अपवाद के रूप में माना जा सकता है, और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।

3. अधिनियम में गर्भाधान से पूर्व लिंग चयन पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान भी शामिल हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही हैं?

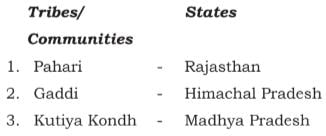

निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें:

उपरोक्त में से कौन सा/से जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. क्रिप्टोक्यूरेंसी के विपरीत, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ फिएट मुद्रा हैं।

2. डिजिटल रुपया एक भुगतान के माध्यम, कानूनी निविदा और मूल्य का एक सुरक्षित भंडार के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

3. स्टेबलकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टोक्यूरेंसी है जिसे अत्यधिक अस्थिरता से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

बयान I: रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) ऐसे निवेश वाहन हैं जो व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर, आय उत्पन्न करने वाले रियल एस्टेट में निवेश करने की अनुमति देते हैं, बिना संपत्तियों का प्रत्यक्ष प्रबंधन या स्वामित्व किए।

बयान II: ये कई निवेशकों से पूंजी एकत्र करते हैं ताकि रियल एस्टेट संपत्तियों के विविध पोर्टफोलियो में निवेश किया जा सके, जिसमें आवासीय या वाणिज्यिक संपत्तियां, शॉपिंग सेंटर, कार्यालय भवन, होटल आदि शामिल हो सकते हैं।

उपरोक्त बयानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

भारत के बंदरगाह क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. प्रमुख बंदरगाहों की स्थापना और प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार केंद्रीय सरकार के पास है।

2. कार्गो की मात्रा वह मुख्य मानदंड है जिसके आधार पर किसी बंदरगाह को प्रमुख बंदरगाह घोषित किया जाता है।

3. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड प्रमुख बंदरगाह है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है?

भूटान संयुक्त राष्ट्र की सबसे कम विकसित देशों (LDCs) की सूची से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा है। इस संदर्भ में, LDC श्रेणी में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर आधारित है?

1. प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय

2. मानव संपत्ति सूचकांक

3. सकल राष्ट्रीय खुशी सूचकांक

4. आर्थिक और पर्यावरणीय संवेदनशीलता सूचकांक

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के संपत्तियों के रूप में माने जाते हैं?

1. चलन में नोट

2. सोना

3. आरबीआई का अमेरिकी ट्रेजरी बॉण्ड में निवेश

4. केंद्रीय सरकार की जमा राशि

5. राज्य सरकार को दिए गए ऋण और अग्रिम

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. त्वरित न्यायालय (FTCs) विशेषीकृत न्यायालय हैं जिन्हें यौन अपराधों से संबंधित मामलों के परीक्षण प्रक्रिया को तेज करने के प्राथमिक उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

2. त्वरित न्यायालय (FTCs) की पहली सिफारिश 2000 में ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा की गई थी ताकि जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों को काफी हद तक कम किया जा सके।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयानों सही हैं?

15वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. 15वें वित्त आयोग ने 2021-26 अवधि के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 42% बनाए रखने का प्रस्ताव दिया।

2. 15वें वित्त आयोग द्वारा 'जनसंख्या (2011)' और 'कर और वित्तीय प्रयास' को पेश किया गया।

3. आयोग ने सिफारिश की कि केंद्र अपने राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक GDP के 4% तक सीमित करने का लक्ष्य रखे।

उपरोक्त में से कितने बयान सही हैं?

निम्नलिखित में से कौन-से देश यूरोशियन इकोनॉमिक यूनियन (EAEU) के सदस्य हैं?

1. बेलारूस

2. कज़ाख़स्तान

3. रूस

4. आर्मेनिया

5. वियतनाम

6. किर्गिज़स्तान

7. सर्बिया

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें :

निम्नलिखित में से कौन सा कथन "मिशन वात्सल्य" का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

PM – देवइन के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. इसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों को एक योजनाबद्ध तरीके से एकीकृत करना है ताकि एक सम्पूर्ण धार्मिक पर्यटन अनुभव प्रदान किया जा सके।

2. यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 100% केंद्रीय वित्तपोषण है।

उपरोक्त में से कौन-से बयान सही हैं?

AISHE रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. AISHE रिपोर्ट हर साल प्रथाम NGO द्वारा प्रकाशित की जाती है।

2. AISHE देश में सभी स्तरों की शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदान करता है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही है/हैं?

SMILE-75 एक पहल है जिसका उद्देश्य क्या है?

|

1 videos|4 docs|116 tests

|