यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पेपर 1 मॉक टेस्ट- 4 - UPSC MCQ

30 Questions MCQ Test UPSC Prelims Mock Test Series in Hindi - यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स पेपर 1 मॉक टेस्ट- 4

निम्नलिखित में से कौन सा उच्च-शक्ति वाली मुद्रा का हिस्सा नहीं है?

कार्मन रेखा के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कार्मन रेखा एक काल्पनिक सीमा है जो समुद्र स्तर से 100 किमी ऊपर स्थित है, जो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है।

2. कार्मन रेखा 1960 के दशक में NASA, संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्थापित की गई थी।

उपरोक्त दिए गए में से कौन से कथन गलत हैं?

कॉलेजियम प्रणाली के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा की जाती है और इसमें उच्चतम न्यायालय के दो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।

2. उच्च न्यायालय कॉलेजियम की अध्यक्षता वर्तमान मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें:

1. कुछ जीव ऐसे होते हैं जो विभिन्न तापमानों में सहनशीलता रखते हैं और पनपते हैं, उन्हें स्टेनोथर्मल जीव कहा जाता है।

2. अधिकांश जीव ऐसे होते हैं जो संकीर्ण तापमान की सीमा में सीमित होते हैं, उन्हें यूरिथर्मल जीव कहा जाता है।

3. विभिन्न प्रजातियों की तापीय सहनशीलता के स्तर उनके भौगोलिक वितरण को काफी हद तक निर्धारित करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा वक्तव्य सही है?

मिसाइल प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. क्रूज मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती हैं और जेट इंजन प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं।

2. बैलिस्टिक मिसाइलें प्रारंभ में रॉकेट द्वारा संचालित होती हैं लेकिन फिर वे अपने लक्ष्य की ओर एक बिना ऊर्जा के, स्वतंत्र-गिरने वाली पथ पर चलती हैं।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

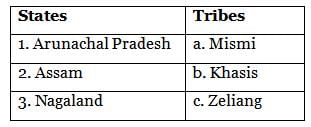

निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें: राज्य जनजातियाँ

कौन से जोड़े सही तरीके से मेल खाते हैं?

पिंक बॉलवॉर्म के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. पीबीडब्ल्यू एक विनाशकारी कीट है जो मुख्य रूप से गेहूं की फसलों को प्रभावित करता है।

2. यह अफ्रीका का मूल निवासी है।

3. आनुवंशिक रूप से संशोधित बीटी कपास के बीजों ने पीबीडब्ल्यू से लड़ने में अपनी प्रभावशीलता खो दी है क्योंकि कीट प्रतिरोधी हो गया है।

उपरोक्त दिए गए में से कितने बयान सही हैं?

क्रेडिट तक पहुँचने के निम्नलिखित तंत्रों पर विचार करें:

1. जनता को दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गम

2. जनता को ट्रेजरी बिलों का निर्गम

3. भारतीय रिज़र्व बैंक से वे और साधन अग्रिम सुविधा

4. भारतीय रिज़र्व बैंक को दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों का निर्गम

भारत सरकार के संदर्भ में, उपरोक्त तंत्रों में से किसके माध्यम से सरकार अपने घाटे को वित्तपोषित करती है?

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. प्रभावी राजस्व घाटा उस अंतर को संदर्भित करता है जो वित्तीय घाटा और पूंजी संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच होता है।

2. राजस्व घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा के बीच का अंतर बहुत कम होना इस बात को दर्शाता है कि संपत्ति निर्माण के लिए उच्च मात्रा में अनुदान आवंटित किया गया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही हैं?

प्लास्टिक अपशिष्ट समाप्त करने के लिए गठबंधन (AEPW) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्लास्टिक अपशिष्ट समाप्त करने के लिए गठबंधन (AEPW) एक अंतर सरकारी संगठन है जो प्लास्टिक अपशिष्ट समाप्त करने के लिए काम करता है।

2. इसने गंगा नदी से प्लास्टिक अपशिष्ट साफ करने की पहल की है।

3. इसने 2030 तक प्लास्टिक अपशिष्ट समाप्त करने की शपथ ली है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

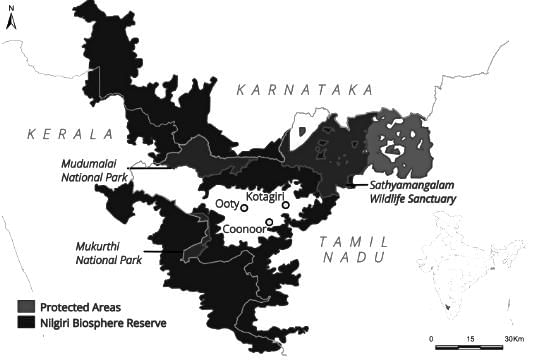

निलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से संरक्षित क्षेत्र उपस्थित हैं?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोहे के संकट का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

निम्नलिखित में से कौन से ओलों के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ हैं?

संविधान बनाने और सामान्य कानून बनाने के अलावा, संविधान सभा ने अन्य कार्य भी किए। इस संदर्भ में, निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. इसने 15 अगस्त, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।

2. इसने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया।

3. इसने 24 जनवरी, 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया।

4. इसने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना।

उपरोक्त में से कौन से बयान सही हैं?

सुनामी के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. जब सुनामी गहरे पानी को छोड़ती है, तो इसकी गति कम हो जाती है लेकिन सुनामी की कुल ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर रहता है।

2. एक सुनामी लहर की ऊर्जा हानि की दर इसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

3. 'सुनामी रेडी' टैग देशों को यूनेस्को द्वारा दिया जाता है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही है/हैं?

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हुमायूँ ने मीर सैय्यद अली और अब्दुस समद को अपने दरबार में एक स्टूडियो स्थापित करने और शाही चित्रण करने के लिए आमंत्रित किया।

2. हुमायूँ के शासनकाल के दौरान पहले प्रमुख प्रोजेक्ट के रूप में हमज़ा नामा का चित्रण किया गया।

3. अकबर के शासन में चित्रण फारसी और भारतीय शैलियों का संमिश्रण था।

उपरोक्त दिए गए में से कौन से कथन सही हैं?

IUCN Green Status of Species के निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करें:

- प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति को मापने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करना।

- संरक्षण उपलब्धियों को मान्यता देना।

- उन प्रजातियों को उजागर करना जिनकी वर्तमान संरक्षण स्थिति निरंतर संरक्षण क्रियाओं पर निर्भर है।

- योजना बनाई गई संरक्षण क्रिया के अपेक्षित संरक्षण प्रभाव की भविष्यवाणी करना।

- दीर्घकालिक प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वाकांक्षा के स्तर को बढ़ाना।

उपरोक्त में से कितने गलत हैं?

निम्नलिखित ग्रीनहाउस गैसों को उनके वैश्विक तापमान वृद्धि क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें:

1. मीथेन (CH4)

2. सल्फर हेक्साफ्लोराइड (SF6)

3. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFC)

4. नाइट्रस ऑक्साइड (N2O)

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

नीचे दिए गए में से कौन सा कथन पीट भूमि के बारे में सही नहीं है?

Sentinel species से संबंधित सही बयान कौन सा है?

भारत के तटीय मैदानी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी/कौन-सी बातें सही नहीं हैं?

1. पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र एक उभरे हुए तटीय मैदानी क्षेत्र का उदाहरण है।

2. पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र एक डूबे हुए तटीय मैदानी क्षेत्र का उदाहरण है।

3. पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्र बंदरगाहों और हार्बर के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है।

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके करें:

हॉयसला वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह मुख्य रूप से दक्षिण कर्नाटक में पाया जाता है।

2. यह ग्नेसिस से बना होता है - जो एक सापेक्ष रूप से कठिन पत्थर है।

3. यह एक सितारे के आकार की आधार योजना के साथ सजावटी नक्काशियों की भरपूरता पर आधारित है।

4. हॉयसला मंदिरों में पिरामिडीय विमाना होती है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

सस्ते किराए के आवास परिसरों (ARHC) के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. ARHC योजना का ऐलान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया था।

2. इसका उद्देश्य शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास समाधान प्रदान करना है।

3. विनिर्माण उद्योगों, सेवा क्षेत्र, श्रमिकों और छात्रों में काम करने वाले लोग ARHC के तहत लक्षित लाभार्थी होंगे।

4. इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं?

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. देशांतर पृथ्वी की सतह पर किसी बिंदु की कोणीय दूरी है, जिसे पृथ्वी के केंद्र से डिग्री में मापा जाता है, जबकि अक्षांश एक कोणीय दूरी है, जिसे भूमध्य रेखा के साथ डिग्री में मापा जाता है।

2. दो अक्षांशों के बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही है/हैं?

आगरा के किले के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और इसे सम्राट अकबर ने बनाया था।

2. यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही हैं?

भारत में जाति जनगणना के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत में जनगणना की उत्पत्ति 1881 के उपनिवेशी अभ्यास से है।

2. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) पहली बार 1931 में की गई थी।

3. जाति जनगणना न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के संदर्भ में होती है, जो OBCs, SCs और STs के उप श्रेणीकरण के लिए स्थापित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं हैं?

निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें: संघ संस्थापक

1. भारतीय गणतंत्र सेना - बिन Das

2. भारता माता समाज - अजीत सिंह

3. अनुशीलन समिति - सचिंद्रनाथ सान्याल

4. मित्र मेला - विनायक दामोदर सावरकर

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं?

हरिपुरा सत्र 1938 के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

- कांग्रेस ने पूरे भारत, जिसमें रियासतें भी शामिल हैं, के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का अपना लक्ष्य घोषित किया।

- राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में की गई थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?

भारत पर यूरोपीय प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. ब्रिटिशों ने गोथिक वास्तुकला का परिचय दिया।

2. पुर्तगाली ने कर्नाटक में पहली बार कॉफी की खेती की।

3. डचों ने गोवा में मुद्रण प्रेस का परिचय दिया।

4. डेनिशों को सेरामपुर के मिशनरी के लिए जाना जाता था।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

संविधान सभा की महिला सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. संविधान सभा के गठन के समय 1946 में 15 महिलाएँ थीं, जो विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व करती थीं।

2. श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख ने राष्ट्रीय भाषा के प्रश्न पर गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व किया।

3. राज कुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनीं।

4. मुंबई की हंसा मेहता ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के हिस्से के रूप में महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की।

उपरोक्त में से कौन से बयान सही हैं?

|

1 videos|4 docs|116 tests

|