परीक्षा: भारतीय अर्थव्यवस्था -3 - UPSC MCQ

30 Questions MCQ Test - परीक्षा: भारतीय अर्थव्यवस्था -3

‘मल्टी-बैगर स्टॉक्स’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक स्टॉक को मल्टी-बैगर माना जाता है यदि यह 100% या उससे अधिक का रिटर्न देता है।

2. ये अत्यधिक अधिक मूल्यांकन वाले स्टॉक्स हैं जिनका मूल्य-से-आय अनुपात कम होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'हेड काउंट रेशियो' को सबसे अच्छी तरह से वर्णित करता है?

केंद्रीय बैंक के कार्यों के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक स्टेरिलाइजेशन करता है ताकि

सूचकांक उद्योग उत्पादन (IIP) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन के मात्रा में तात्कालिक परिवर्तनों को मापता है।

2. इसे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।

3. वर्तमान में, IIP आंकड़े 2004-05 को आधार वर्ष मानते हुए गणना की जाती हैं।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?

उत्पाद की बाजार मूल्य निर्धारित करने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-से कारक लागत में जोड़े जाते हैं?

1. कुल प्रत्यक्ष कर

2. कुल अप्रत्यक्ष कर

3. कुल सब्सिडी

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी में अधिक लोग काम कर रहे हैं जितना वास्तव में आवश्यक है?

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को बढ़ाने के निर्णय का सबसे संभावित परिणाम क्या होगा?

निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के राजस्व व्यय का हिस्सा है?

1. संपत्ति निर्माण के लिए राज्य सरकार को दिए गए अनुदान

2. विधवाओं को दिए जाने वाले सब्सिडी और पेंशन

3. राफेल विमान की खरीद

4. सरकार द्वारा उठाए गए ऋण पर ब्याज भुगतान

सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके करें।

ब्रेटन वुड्स समझौते के परिणामस्वरूप निम्नलिखित में से कौन-सी संस्थाएँ बनीं?

1. विश्व बैंक

2. विश्व व्यापार संगठन

3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

4. विश्व आर्थिक मंच

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें।

भारत के आंतरिक ऋण का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है?

1. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी किए गए प्रतिभूतियाँ

2. दिनांकित प्रतिभूतियाँ

3. बाजार स्थिरीकरण योजना के बांड

4. एनआरआई जमा

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।

प्रबंधित तैरते विनिमय दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इस विनिमय दर प्रणाली में, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्राओं को खरीदने और बेचने के लिए हस्तक्षेप करते हैं ताकि विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके।

2. इसे 'गंदे तैरते' प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

महंगाई के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अवनति महंगाई के स्तर में कमी है।

2. महंगाई में कमी सामान और सेवाओं के लिए कीमतों में सामान्य गिरावट है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है?

अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, "de minimis" शब्द का क्या अर्थ है?

निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 'उच्च-शक्ति वाले पैसे' की परिभाषा को सबसे अच्छी तरह से समझाता है?

IMF के विशेष आहरण अधिकार (SDR) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

वार्षिक वित्तीय विवरण में "अभाव" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्रभावी राजस्व अभाव का अर्थ है कि पूंजी प्राप्तियों की वह राशि जो सरकार के वास्तविक उपभोग व्यय के लिए उपयोग की जा रही है।

2. सकल प्राथमिक अभाव उस अंतर को संदर्भित करता है जो सकल वित्तीय अभाव और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच होता है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

वित्तीय घाटे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

निम्नलिखित में से कौन सा कथन WTO के MFN (Most Favoured Nation) सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

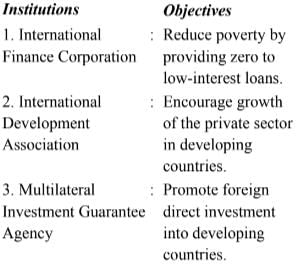

विश्व बैंक समूह के संदर्भ में, निम्नलिखित जोड़े पर विचार करें:

उपरोक्त दिए गए जोड़ों में से कौन सा/से सही तरीके से मेल खाते हैं?

भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?

1. ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में 1950 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ।

2. यह उच्च उपज वाली किस्म (HYV) बीजों के उपयोग में वृद्धि से चिह्नित हुआ।

3. HYV बीजों ने भारत में सिंचाई के उपयोग को काफी कम कर दिया।

सही उत्तर चुनें जो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके है।

मौद्रिक नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक उपकरण हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाते हैं?

1. मार्जिन आवश्यकताएँ

2. नैतिक प्रोत्साहन

3. SLR (कानूनी तरलता अनुपात) में परिवर्तन

सही उत्तर को नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके चुनें।

मुद्रा अदला-बदली समझौतों के संबंध में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. यह दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच एक समझौता है।

2. एक देश अपनी राष्ट्रीय मुद्रा को दूसरे या तीसरे देश की मुद्रा के साथ अदला-बदली करता है।

उपरोक्त दिए गए बयानों में से कौन सा/से सही है?

बासेल मानदंडों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा मुख्य रूप से किस उद्देश्य से पेश किया गया था?

निम्नलिखित कथन पर विचार करें:

1. कैलोरी खपत आधारित गरीबी आकलन से हटना

2. ग्रामीण और शहरी भारत में एक समान गरीबी रेखा बास्केट (PLB)

3. मूल्य समायोजन प्रक्रिया में परिवर्तन, ताकि मूल्य समायोजन से संबंधित स्थानिक और कालिक मुद्दों को ठीक किया जा सके

4. गरीबी का आकलन करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर निजी व्यय का समावेश

उपरोक्त में से कितने सुझाव तेंदुलकर समिति द्वारा दिए गए थे, जो गरीबी आकलन की पद्धति की समीक्षा के लिए गठित की गई थी?

भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बेरोजगारी दर को श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2. श्रमिक जनसंख्या अनुपात को कुल श्रमिकों और कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है।

उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

निम्नलिखित में से कौन सी संकुचनकारी राजकोषीय नीति की संभावित विशेषताएँ हो सकती हैं?

1. बिक्री बढ़ाने के लिए वाहनों पर कर दरों में कमी

2. एलपीजी सिलेंडरों की सब्सिडी में कमी

3. अवसंरचना विकास पर सरकारी खर्च में वृद्धि

नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें।

विदेशी मुद्रा की कीमत में वृद्धि (रुपये के मूल्य में गिरावट) निम्नलिखित में से किस एक का परिणाम होने की संभावना है?

निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उपयोग नहीं किया जाता है?

भारत में वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत दुनिया के शीर्ष 3 कपास उत्पादकों में से एक है।

2. क्षेत्र की वृद्धि के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS) शुरू की गई थी।

उपरोक्त दिए गए में से कौन सा कथन सही है/हैं?

निम्नलिखित बयानों पर विचार करें:

1. उत्पादन कर और सब्सिडी उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र हैं।

2. उत्पाद कर और सब्सिडी प्रति यूनिट उत्पाद का भुगतान या प्राप्त किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से बयान सही है?