आधारिक संरचना (Infrastructure) NCERT Solutions | NCERT Textbooks in Hindi (Class 6 to Class 12) - CTET & State TET PDF Download

अभ्यास

प्रश्न.1. आधारिक संरचना की व्याख्या कीजिए।

समस्त सहयोगी संरचना जो किसी एक देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारिक संरचना का निर्माण करती है। इन सेवाओं में सड़क, रेल, बंदरगाह, हवाई अड्डे, बाँध, बिजली घर, तेल व गैस, पाईप लाइन, दूरसंचार सुविधाएँ, स्कूल-कॉलेज सहित देश की शैक्षिक व्यवस्था, अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई, पेयजल और बैंक बीमा व अन्य वित्तीय संस्थाएँ तथा मुद्रा प्रणाली शामिल हैं।

प्रश्न.2. आधारिक संरचना को विभाजित करने वाले दो वर्गों की व्याख्या कीजिए। दोनों एक-दूसरे पर कैसे निर्भर हैं?

आधारिक संरचना को दो श्रेणियों में बाँटा जाता है-सामाजिक और आर्थिक। ऊर्जा, परिवहन और संचार आर्थिक श्रेणी में आते हैं जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास सामाजिक आधारिक संरचना की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों संरचनाएँ एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं।

- सामाजिक संरचना की आर्थिक संरचना पर निर्भरता- शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र भी परिवहन, संचार और ऊर्जा का प्रयोग करते हैं तथा इनके बिना विकसित नहीं हो सकते। आवास के लिए भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है ताकि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके तथा संचार की भी समन्वय के लिए आवश्यकता पड़ती है। किसी न किसी रूप में ऊर्जा की भी घरों के निर्माण में आवश्यकता पड़ती है।

- आर्थिक संरचना की सामाजिक संरचना पर निर्भरता- शिक्षित और स्वस्थ लोग ही परिवहन सेवाएँ, संचार सुविधाएँ और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जिस अर्थव्यवस्था में एक सुदृढ़ आर्थिक संरचना उपलब्ध नहीं है वहाँ पर हम एक सुदृढ़ सामाजिक संरचना होने की आशा नहीं कर सकते। संचार एवं परिवहन स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं के उपयोग को प्रभावित करते हैं।

प्रश्न.3. आधारिक संरचना उत्पादन का संवर्द्धन कैसे करती है?

आधारिक संरचना वे आधारभूत सेवाएँ प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता सभी क्षेत्रकों को होती है।

- संरचनात्मक ढाँचा वह समर्थन प्रणाली है जिस पर आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता निर्भर करती है।

- आधुनिक कृषि भी काफी हद तक तीव्र एवं बड़े पैमाने पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक के उत्पादन और परिवहन के लिए आधुनिक रेल एवं ऊर्जा पर निर्भर है।

- आधुनिक समय में, कृषि एवं उद्योग बीमा और बैंकिंग सुविधाओं पर भी निर्भर है।

- संरचनात्मक ढाँचा हमें शिक्षित लोग प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता अनपढ़ एवं अकुशल लोगों से कहीं अधिक होती है।

- संरचनात्मक ढाँचा हमें स्वस्थ लोग प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता उनके समकक्षों से कहीं अधिक होती है। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि आर्थिक संरचना उत्पादकता को बढ़ाती है और आधारिक संरचना का निर्माण करती है जबकि आधारिक संरचना मानव उत्पादकता में सुधार करती हैं और मानव पूँजी का निर्माण करती है।

प्रश्न.4. किसी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना योगदान देती है। क्या आप सहमत हैं? कारण बताइए।

हाँ, मैं सहमत हूँ कि संरचनात्मक ढाँचा एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में अधिकतम योगदान देता है। यदि संरचनात्मक ढाँचे के विकास पर सही रूप से ध्यान नहीं दिया गया तो यह आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक विकास में दो आयाम शामिल हैं-

- वास्तविक उत्पादन में वृद्धि।

- जीवन की गुणवत्ता में सुधार और

वास्तविक उत्पादन पर आधारिक संरचना का प्रभाव- एक आधुनिक अर्थव्यवस्था की कार्य कुशलता आधारिक संरचना पर निर्भर करती है। आधुनिक कृषि भी काफी हद तक अपने आदानों की आपूर्ति एवं मशीनों के लिए आधारिक संरचना पर निर्भर है। यह संचार, परिवहन एवं ऊर्जा का अनेक रूपों में प्रयोग करती है। आधुनिक समय में कृषि और उद्योग बीमा और बैंकिंग सेवाओं पर भी निर्भर है। आधारिक संरचना हमें शिक्षित लोग प्रदान करती है जिनकी उत्पादकता निरक्षर एवं अकुशल लोगों से ज्यादा होती है। यह हमें स्वस्थ जनशक्ति भी प्रदान करता है जिनकी उत्पादकता उनके अस्वस्थ समकक्षों की तुलना में कहीं आर्थिक होती है।

जीवन की गुणवत्ता पर आधारिक संरचना का प्रभाव- जल आपूर्ति, सफाई, आवास आदि में सुधार का अस्वस्थता पर जो विशेष तौर पर जल संक्रामक रोगों से होती है, भारी प्रभाव पड़ता है जब बीमारी होती है तो उसकी गंभीरता भी आधारिक संरचना की उपलब्धता से कम हो जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। परिवहन, संवाद, बैंकिंग, बीमा, ऊर्जा सबकी उपलब्धता जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है।

प्रश्न.5. भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की क्या स्थिति है?

भारत में ग्रामीण आधारिक संरचना की स्थिति बहुत दयनीय है।

- ऊर्जा- 2001 की जनगणना के आँकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में केवल 56% परिवारों में बिजली की सुविधा है, 43% परिवार -आज भी मिट्टी का तेल प्रयोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 90% परिवार खाना बनाने में जैव ईंधन का इस्तेमाल करते हैं।

- जल- केवल 24% ग्रामीण परिवारों में लोगों को नल का पानी उपलब्ध है। लगभग 76% लोग कुआँ, टैंक, तालाब, झरना, नदी, नहर आदि जैसे पानी के खुले स्रोतों का प्रयोग करते हैं।

- सफाई- ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 20% लोगों को सफाई की सुविधा उपलब्ध थी।

- स्वास्थ्य- भारत की 70% जनसंख्या गाँवों में रहती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में भारत के केवल 20% अस्पताल स्थित हैं। ग्रामीण भारत में कुल दवाखानों के लगभग आधे दवाखाने हैं। लगभग 7 लाख बेड में से केवल 11% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण इलाकों में उचित चिकित्सा से वंचित लोगों के प्रतिशत में 1986 में 15 से 2003 में 24 की वृद्धि हुई है।

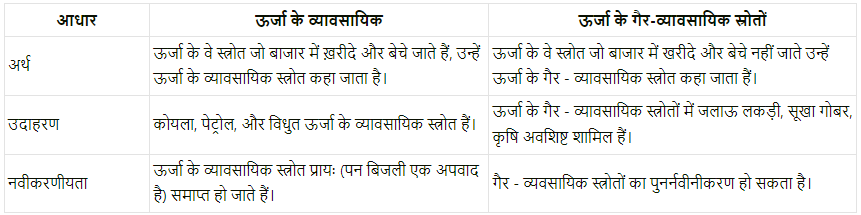

प्रश्न.6. ऊर्जा का महत्त्व क्या है? ऊर्जा के व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक स्रोतों में अंतर कीजिए।

किसी राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में ऊर्जा का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

- यह उद्योगों के लिए आवश्यक है। हम ऐसे एक भी उद्योग को उदाहरण नहीं हूँढ सकते जहाँ ऊर्जा का प्रयोग न होता हो।

- यह कृषि तथा संबंधित क्षेत्रकों में बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। जैसे-उर्वरक, बीज, कीटनाशकों, मशीनरी के उत्पादन एवं परिवहन।

- घरों में भी खाना पकाने, रोशनी करने तथा गर्म करने की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है।

ऊर्जा के व्यावसायिक तथा गैर-व्यावसायिक स्रोतों में अंतर-

प्रश्न.7, विद्युत के उत्पादन के तीन बुनियादी स्रोत कौन-से हैं?

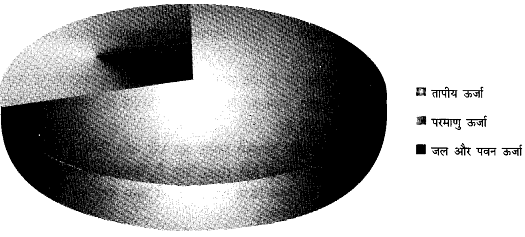

विद्युत के उत्पादन के तीन बुनियादी स्रोत हैं

- जल- यह पन विद्युत देता हैं। भारत में कुल विद्युत का 28% अंश जल और वायु ऊर्जा का प्रयोग करके उत्पादित होता है।

- तेल, गैस और कोयला- इसे तापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में कुल ऊर्जा उत्पादन का 70% तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है।

- रेडियोधर्मी तत्व- इसे परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। इसमें यूरेनियम, थोरियम आदि शामिल हैं। यह कुल ऊर्जा उत्पादन में 2% का योगदान देता है।

प्रश्न.8. संचारण और वितरण हानि से आप क्या समझते हैं? उन्हें कैसे कम किया जा सकता है?

ऊर्जा के उत्पादन स्थान तथा उपयोग स्थान के बीच में अंतर होता है। विद्युत का उत्पादन स्थान से उपयोग स्थान पर स्थानांतरित होता है। इस प्रक्रिया में बहुत-सी विद्युत बर्बाद हो जाती है। विद्युत चोरी भी एक समस्या है जिसे नियंत्रित नहीं किया गया है। इन्हें संचारण और वितरण हानि कहा जाता है। भारत में 23% बिजली जो उत्पादित की जाती है, वह संचारण और वितरण में बर्बाद हो जाती है। इसे निम्नलिखित विधियों से रोका जा सकता है।

- कंडक्टर्स का उचित आकार

- उचित लोड प्रबंधन

- मीटर पूर्ति

- वितरण कार्य का निजीकरण

- ऊर्जा अंकेक्षण का आयोजन

प्रश्न.9. ऊर्जा के विभिन्न गैर-व्यावसायिक स्रोत क्या हैं?

- गोबर के उपले

- कृषि अवशिष्ट

- जलाऊ लकड़ी।

प्रश्न.10. इस कथन को सही सिद्ध कीजिए कि ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोतों के इस्तेमाल से ऊर्जा संकट दूर किया जा सकता है।

अर्थव्यवस्था में एक ऊर्जा संकट है। ऊर्जा की माँग इसकी आपूर्ति की तुलना में कहीं अधिक है। इसे ऊर्जा के पुनर्नवीनीकृत स्रोतों के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। सरकार को पन विद्युत और पवन ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बायो गैस उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहन किया गया है। यदि हम सौर ऊर्जा को उपयोग करने में सक्षम हों तो ऊर्जा संकट को दूर किया। जा सकता है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसमें सौर ऊर्जा की उच्च क्षमता है।

प्रश्न.11. पिछले वर्षों के दौरान ऊर्जा के उपभोग प्रतिमानों में कैसे परिवर्तन आया है?

ऊर्जा के उपभोग प्रतिमान यह दर्शाते हैं कि ऊर्जा का कितना प्रतिशत किस क्षेत्रक द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू, कृषि, उद्योग आदि। ऊर्जा के उपभोग प्रतिमान समय प्रति समय परिवर्तित होते रहते हैं।

- ऊर्जा के व्यावसायिक स्रोत- वर्तमान समय में भारत में ऊर्जा के कुल उपभोग का 65% व्यावसायिक ऊर्जा से पूरा होता है। इसमें सर्वाधिक अंश कोयला की है जो 55% है। उसके बाद तेल (31%) प्राकृतिक गैस (11%) और, जल ऊर्जा (3%) शामिल हैं।

- ऊर्जा के गैर-व्यावसायिक स्रोत- इसमें जलाऊ लकड़ी, गाय का गोबर, कृषि का कूड़ा-कचरा आदि स्त्रोत शामिल हैं, जिसका कुल ऊर्जा उपयोग में 30% से अधिक हिस्सा है।

- व्यावसायिक ऊर्जा के उपयोग की क्षेत्रकवार पद्धति- 1953-54 में परिवहन क्षेत्रक व्यावसायिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था। लेकिन परिवहन क्षेत्रक के अंश में लगातार गिरावट आई है। 1953-54 से 1996-97 के दौरान परिवारों के हिस्से में 10 से 12% की, कृषि में 1% से 9% की, उद्योग में 40% से 42% की तथा अन्य में 5% से 15% की वृद्धि आई है जबकि परिवहन का हिस्सा 44% से कम होकर 22% रह गया।

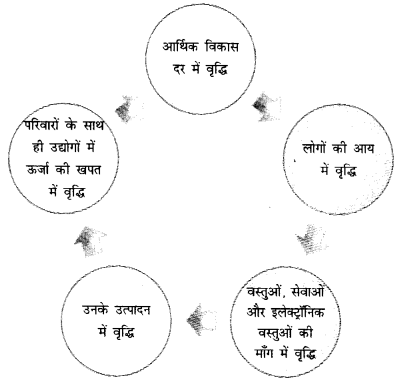

प्रश्न.12. ऊर्जा के उपभोग और आर्थिक संवृद्धि की दरें कैसे परस्पर संबंधित हैं?

आर्थिक विकास

जैसे जैसे एक अर्थव्यवस्था में आर्थिक संवृद्धि दर में वृद्धि बढ़ती है वैसे-वैसे ऊर्जा का उपभोग भी बढ़ता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आर्थिक संवृद्धि दर में वृद्धि से लोगों की आय बँट जाती है। जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और परिवारों के साथ सेवाओं का उपभोग बढ़ जाता है। इन वस्तुओं और सेवाओं | ही उद्योगों में लोगों की आय का उत्पादन उद्योगों में होता है। जिससे ऊर्जा के उपभोग में ऊर्जा की खपत में वृद्धि वृद्धि हो जाती है। यह एक प्रक्रिया है इसे नीचे दिए गए में वृद्धि चित्र में समझाया गया है।

प्रश्न.13. भारत में विद्युत क्षेत्रक किन समस्याओं का सामना कर रहा है?

भारत में विद्युत क्षेत्रक के समक्ष कई प्रकार की वस्तुओं, सेवाओं समस्याएँ हैं उनके उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक

- भारत की वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि वस्तुओं की सात प्रतिशत की प्रतिवर्ष आर्थिक क्षमता अभिवृद्धि के लिए माँग में वृद्धि पर्याप्त नहीं है। 2000-2012 के बीच में बिजली की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए भारत को 1 लाख मेगावाट बिजली उत्पादन करने की नई क्षमता की आवश्यकता होगी।

- राज्य विद्युत बोर्ड जो विद्युत वितरण करते हैं उनकी हानि 500 करोड़ से ज्यादा है जिसका मुख्य कारण संप्रेक्षण तथा वितरण हानि है। अनेक क्षेत्रों में बिजली की चोरी होती है जिससे राज्य विद्युत निगमों को ओर भी नुकसान होता है।

- बिजली के क्षेत्र में निजी क्षेत्रक की भूमिका बहुत कम है। विदेशी निवेश का भी यही हाल है।

- भारतीय जनता में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से और बिजली की ऊँची दरों से असंतोष है।

- उत्पादन तथा वितरण दोनों में अनुचित कीमतें तथा अकार्यकुशलता भी एक समस्या है।

प्रश्न.14. भारत में ऊर्जा संकटे से निपटने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

भारत में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अधिक सार्वजनिक निवेश, बेहतर अनुसंधान और विकास के प्रयासों अन्वेषण, तकनीकी नवाचार और अक्षय स्रोतों का प्रयोग करने की जरूरत है। परंतु सरकार ने अलग तरह के सुधार किए हैं।

- विद्युत क्षेत्रक का निजीकरण-वर्तमान में, बिजली का वितरण रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, राजधानी पॉवर लिमिटेड, यमुना पॉवर लिमिटेड तथा टाटा पॉवर लिमिटेड को दे दिया गया है। इनसे बेहतर परिणाम अपेक्षित थे परंतु इनका प्रदर्शन असंतोषजनक रहा।

- विद्युत कीमतों में वृद्धि-बिजली दरों में निरंतर वृद्धि की गई है। इससे लोगों के बिजली बिलों में वृद्धि हुई है जिससे जनता में असंतुष्टता बढ़ी है और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति हुआ है।

प्रश्न.15. हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

हमारे देश की जनता के स्वास्थ्य की कुछ अजीब विशेषताएँ हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं

- भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग असमानता के कारण स्त्रियों के स्वास्थ्य की बहुतायत अवहेलना की गई है।

- भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत अनदेखा किया गया है।

- अधिकतर स्वास्थ्य सेवाएँ निजी क्षेत्रक द्वारा प्रदान की जा रही हैं जो निर्धनों के लिए दयनीय नहीं है। अतः 50% से अधिक लोगों तक एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच रही है।

- भारत में विभिन्न स्वास्थ्य सूचकों के अनुसार स्वास्थ्य स्थिति का स्तर अति निम्न है जो शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जीवने प्रत्याशा आदि से प्रत्यक्ष है। भारत में शिशु मृत्यु दर 66 प्रति 1000 शिशु है, केवल 43% बच्चे पूर्णतः प्रतिरक्षित हैं, सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.4% स्वास्थ्य आधारित संरचना पर खर्च किया जा रहा है जो अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

प्रश्न.16. रोग वैश्विक भार (GDB) क्या है?

रोग वैश्विक भार एक सूचक है जो उन लोगों की संख्या दर्शाता है जो किसी विशेष रोग के कारण असमय मर जाते हैं या किसी रोग के कारण जीवन असमर्थता में बिताते हैं।

प्रश्न.17, हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियाँ क्या हैं?

हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की प्रमुख कमियाँ इस प्रकार हैं

- स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का असमान वितरण- भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में एक विस्तृत खाई है। ये सेवाएँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं।

- नई-नई तरह की बीमारियाँ- एक ओर वे बीमारियाँ, जो एक समय करोड़ों लोगों की जान ले रही थी जैसे-हैजा, प्लेग, अतिसार आदि पर काबू पा लिया गया है। परंतु बहुत-सी नई बीमारियाँ जैसे एड्स, एच. आई. वी., डेंगू आज करोड़ों लोगों को मार रही है।

- निजी क्षेत्रक का प्रभुत्व- स्वास्थ्य आधारिक संरचना में निजी क्षेत्र का प्रमुख है। यह सभी को ज्ञात है कि निजी क्षेत्र केवल लाभ के उद्देश्य से कार्य करता है। बर्हिरोगी तथा 50% अंतः रोगी निजी क्षेत्र में इलाज करा रहे हैं। इससे समाज के कमज़ोर वर्ग पर बहुत बोझ पड़ता है।

- अकुशल प्रबंधन- स्वास्थ्य सेवाओं के संस्थाओं की संख्या तथा स्वास्थ्य कमियों की संख्या में एक विस्तृत खाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ओर भी बद्तर है।

- दयनीय जन-स्वास्थ्य- भारत में निरक्षरता के कारण लोग सामान्य बीमारियों तथा उनके कारणों से अनभिज्ञ है। बहुत-सी बीमारियों को काले जादू के रूप में लिया जाता है। शुरुआती वर्षों में कई ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वासों के कारण लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो दवा तक पिलाने से इंकार कर दिया। बहुत-सी बीमारियाँ जो संक्रामक नहीं हैं, उन्हें संक्रामक माना जाता है। स्वास्थ्य विषयों में सूचना का ये अभाव भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक चिंता का विषय है।

प्रश्न.18. महिलाओं का स्वास्थ्य गहरी चिंता का विषय कैसे बन गया है?

महिलाओं का स्वास्थ्य गहरी चिंता का विषय बन गया है क्योंकि

- एक महिला का स्वास्थ्य पूरे परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ महिला ही एक स्वस्थ परिवार को जन्म दे सकती है।

- भारत में भ्रूण हत्या की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बालिका लिंग अनुपात 944 बालिका संतान प्रति हजार बालक संतान हैं। समग्र लिंग अनुपात 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में 0.75% से बढ़ गया

- 15-40 के आयु समूह में 50% से अधिक महिलाएँ रक्ताभाव तथा रक्तक्षीणता से ग्रसित हैं। यह बीमारी लौह न्यूनता के कारण होती है जिसके परिणामस्वरूप यह 9% महिलाओं की मृत्यु का कारण है।

- गर्भपात भारत में स्त्रियों की अस्वस्थता और मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण है।

प्रश्न.19. सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ बतलाइए। राज्य द्वारा रोगों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बताइए।

एक समाज के समग्र स्वास्थ्य स्तर को सार्वजनिक स्वास्थ्य की संज्ञा दी जाती है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। राज्य द्वारा रोगों पर नियंत्रण के लिए उठाए गए प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- संचार साधनों के द्वारा एड्स, कैंसर, क्षयरोग जैसी बीमारियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना- एक समाज में स्वास्थ्य स्तर में सुधार के लिए लोगों में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जागरूकता उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। उन्हें स्वच्छ जल के महत्त्व, स्वच्छता सुविधाओं के महत्त्व, सामान्य बीमारियों के लक्षणों, दवाओं की उपलब्धता और बीमारी के मूल कारणों का ज्ञान होना अति आवश्यक है।

- पल्स पोलियो अभियान का आयोजन- पल्स पोलियो को जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार लंबे समय से पल्स पोलियो अभियान का आयोजन कर रही है।

- स्वच्छ जल एवं स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान- यदि हम स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ‘हम सभी को सुधारना चाहते। हैं तो स्वच्छ जल तथा स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने की अति आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। हालाँकि वे संतोषजनक से बहुत कम हैं।

- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-सरकार ने जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए सभी गाँवों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है।

- निजी-सार्वजनिक भागीदारी- सरकार ने निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में भागीदारी नीति को अपनाया है। यह औषधियों और स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और वहनता सुनिश्चित करेगा।

- सरकार द्वारा चलित अस्पतालों तथा दवाखानों द्वारा सभी बच्चों के लिए मुफ्त प्रतिरक्षण- सरकार ने सभी बच्चों के लिए सरकारी अस्पतालों, दवाखानों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त प्रतिरक्षण की व्यवस्था की है।

प्रश्न.20. भारतीय चिकित्सा की छह प्रणालियों में भेद कीजिए।

भारतीय चिकित्सा प्रणाली को उनके अंग्रेजी नामों के आधार पर आयूश (AYUSH) के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है

- आयुर्वेद

- योग

- यूनानी

- प्राकृतिक चिकित्सा

- सिद्ध

- होम्योपैथी

प्रश्न.21. हम स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता कैसे बढ़ा सकते हैं?

हम, स्वास्थ्य सुविधा कार्यक्रमों की प्रभावशीलता निम्नलिखित विधियों से बढ़ा सकते हैं।

- स्वास्थ्य सेवाओं का शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण- भारत में शहरी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक गहरी खाई है। यदि हम इस बढ़ती खाई को अनदेखा करते रहे, तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था की मानव पूँजी को खोने का जोखिम उठाना होगा तथा दीर्घकाल में इसके दुष्प्रभावों का सामना करना होगा।

- सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएँ सर्व को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर प्रयास- सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य सेवाएँ अमीर, गरीब सभी को समान रूप से उपलब्ध हो सकें। सर्व को प्राथमिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सेवाओं की पहुँच तथा वहनता पर विशेष ध्यान देना होगा।

- सामाजिक आयुर्विज्ञान पर ध्यान- हमें सामाजिक आयुर्विज्ञान जैसे स्वच्छ जल, सामान्य बीमारियों के प्रति जागरूकता आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

- दूरसंचार तथा आई.टी. क्षेत्र की भूमिका- स्वास्थ्य कार्यक्रमों की कुशलता बढ़ाने में दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी विशेष योगदान दे सकती हैं।

|

967 docs|393 tests

|