पूर्व मध्यकालीन भारत 800 से 1200 ईo | Revision Notes for UPSC Hindi PDF Download

चोल राजवंश

राजनैतिक इतिहास

- चोल शासन दक्षिण भारत में पल्लवों के अधीनस्थ सांमतों के रूप में कार्यरत थे। 850 ई. में विजयालय ने तंजौर पर कब्ज़ा कर लिया। इसी चोल राजवंश की स्थापना की थी। उसने परकेसरी की उपाधि धारण की। उसने पल्लव एवं पाण्ड्य शासकों के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की। विजयालय के उत्तराधिकारी एवं उसके पुत्र आदित्य प्रथम (887 - 900 ई.) ने पल्लव शासक अपराजित को (890 ई.) युद्ध में हराकर मार डाला। उसी ने पाण्ड्य (मदुरा) और गंग (कलिंग) शासकों को हराकर अपने साम्राज्य को और अधिक सुदृढ़ किया। इसके उत्तराधिकारी परांतक प्रथम (907 - 953 ई.) ने साम्राज्य विस्तार को और विस्तृत किया तथा 915 ई. में उसने श्रीलंका को सेना को वेल्लूर के युद्ध में पराजित किया। किन्तु इस समय राष्ट्रकूट शासन भी शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट शासन भी शक्तिशाली थे। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 949 ई. में तक्कोलम के युद्ध में चोल सेना को पराजित किया। 953 ई. में परांतक प्रथम की मृत्यु हो गई।

- राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय की मृत्यु (965 ई.) के उपरांत राष्ट्रकूट साम्राज्य का विघटन होना शुरू हुआ। चोल शक्ति का पुनः जीर्णीद्धार 985 ई. में राजराज प्रथम (985 से 1014 ) के आधीन आरंभ हुआ। उसके अनेक विजयों के पश्चात एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। 994 ई. से 1002 के मध्य उसने सैनिक अभियान किये तथा उसने चेर, पाण्ड्य, चालुक्य (पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों को) तथा कलिंग के गंग शासकों को पराजित किया। 1004 ई. से 1012 ई. के मध्य नौसैनिक अभियान के क्रम में उसने अनुराधापुर (श्रीलंका) के उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसका नाम मुम्मडी चोलमंडलम रखा। उसने मालदीप पर भी विजय प्राप्त की। इन सभी विजयों की जानकारी तंजौर एवं तिरुवलंगाडु अभिलेखों से प्राप्त हुई है।

- राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी एवं उसका पुत्र राजेन्द्र प्रथम (1014 ई. से 1044 ई.) था। राजराज प्रथम की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाते हुए राजेन्द्र प्रथम ने पांड्य और चेर राजवंश का पूर्णत: उन्मूलन करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने 1017 ई. में अनुराधापुर के दक्षिणी क्षेत्र को जीतकर इस भाग को पूर्णतः अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन सैनिक कार्यवाहियों का उद्देश्य अंशत: यह था कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ होने वाले व्यापार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। कोरोमंडल तट तथा मालाबार दक्षिण- पूर्व एशियाई देशों के साथ भारत के व्यापार के मुख्य केन्द्र थे। 1022 - 23 के बीच उसने बंगाल पर सफल सैनिक अभियान किया और महिपाल को पराजित किया। इसी अवसर पर उसने 'गंगैकोंडचोलपुरम' की उपाधि धारण की तथा तंजोर के नजदीक गंगैकोंडचोलपुरम को राजधानी बनाया। राजेन्द्र प्रथम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय 1025 ई. में श्री विजय की थी। उसने श्री विजय के शासन संग्राम विजयोत्तुंगवर्मन को पराजित कर अपनी संप्रभुता उस पर स्थापित की थी।

- चोल काल का अगला शासक राजाधिराज (1004 - 52 ) अनेक विद्रोहों और उपद्रवों से परेशान था। उसने अनुराधापुर (श्रीलंका) में हुए विद्रोह का दमन किया। कोपंन्न के युद्ध में उसने चालुक्य शासन सोमेश्वर को हराकर उसकी शक्ति को कमजोर किया। किंतु इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गयीं। इसके पहले अपनी सैनिक सफलताओ के उपलक्ष्य में अश्वमेघ यज्ञ किया और जयगोंडचोल की उपाधि धारण की। राजधिराज का अलग उत्तराधिकारी, उसके भाई राजेन्द्र द्रितीय (1052 - 63 ) ने रणभूमि में ही अपना राज्याभिषेक कराया और युद्ध में सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात वीर राजेन्द्र (1063 - 70 ई.) शासन बना। उसने विक्रमादित्य के साथ अपनी पुत्र का विवाह किया तथा दोनों में मैत्रीपूर्ण संबंध बन गये। वीर राजेन्द्र के उत्तराधिकारी अधिराजेन्द्र को जनता ने उसके राज्यारोहण के पश्चात तुरंत राजगद्दी से हटा दिया।

- लगभग 1070 ई. कुलोतुंग प्रथम शासन बना। उसका पिता चालुक्य वंश का शासक (विमलादित्य) था और उसकी माँ चोल राजकुमारी थी। अब चोल और चालुक्य वंश एक हो गये। इसने युद्धनीति त्याग कर जनकल्याणकारी कार्य किया। 1077 ई. में उसने चीन के सम्राट के समक्ष अपना दूत भेजकर व्यापारिक संबंधो को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। इसके पश्चात के उत्तराधिकारियों में विक्रमचोल (1120 - 35 ई.), कुलोतुंग तृतीय (1135 - 50 ई.), राजराज प्रथम तृतीय (1210 - 50 ई.) और राजेन्द्र तृतीय (1250 - 67 ई.) शामिल है। राजेन्द्र तृतीय (1250 - 67 ई.) की मृत्यु के बाद चोल वंश का इतिहास समाप्त हो गया।

- चोल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण लगातार युद्ध और संघर्ष था जिसने राज्य के आर्थिक और सैनिक संसाधनों का हास किया। परवर्ती चोल शासकों की कमजोरी और नये राज्यों, विशेषकर पांड्य एवं होयसल वंशो के उत्कर्ष और उनके द्वारा चोल राज्य के क्षेत्रों पर आक्रमण ने भी साम्राज्य को बहुत ज्यादा कमजोर किया।

चोल प्रशासन

चोल कालीन प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था। इसका निम्न रूप में विभाजन था:-

राष्ट्र → मण्डलम (प्रांत) → वलनाडु → नाडु → कोटटम → गाँव

केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख राजा का होता था तथा साथ ही साथ शासन का सर्वोच्च अधिकारी भी। उसका पद वंशानुगत था और ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा का उत्तराधिकारी माना जाता था। राजा चक्रवर्तिगाल, त्रिकाल, सम्राट जैसी उच्च सम्मानपरक उपाधियाँ धारण करते थे। मंदिरो में सम्राट की प्रतिमा स्थापित की जाती थी तथा मृत्यु के बाद दैव रूप में पूजा की जाती थी जैसे - तंजौर के मंदिर में सुंदरचोल (परांतक द्रितीय) तथा राजेन्द्र चोल की प्रतिमाएँ स्थापित की गयीं थी।

राजा की सहायता के लिए दरबारी अधिकारियों की सभा थी जो उदनकुटटन कहलाती थी। रायलसम विभाग आज के आधुनिक डाक विभाग की तरह कार्य करते थे। केन्द्रीय अधिकारी दो क्षेणियो में विभाजन थे। पहली क्षेणी को उच्च स्तरीय अधिकारी पेरूंदेंम और दूसरी क्षेणी को निम्न स्तरीय अधिकारी शिरुद्नम कहलाते थे। अधिकारियों को पारिश्रमिक के रूप में भू-अनुदान दिया जाता था जिसे जीवित कहा जाता था विदपिल नामक अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करके स्थानीय प्रशासन पर निगरानी रखते थे।

चोल साम्राज्य मंडलो या प्रांतो में विभाजित था। जिनकी संख्या 8 या 9 थी। मंडलम, वलनाड़ुओं और नाड़ुओं में बँटे होते थे। कभी-कभी राज परिवार के सदस्य प्रांतीय शासक नियुक्त किये जाते है अधिकारियों को वेतन भूमिदान द्वारा भुगतान किया जाता था। वलवाडु प्रशासनिक इकाई थी। नाडु लगान-वसूली से संबंधित थी। नाडु का प्रशासन नाडु - वगाय नामक अधिकारी देखते थे।

राजस्व प्रशासन

चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था। भूमिकर ग्राम-सभाएं एकत्र करके सरकारी कोष में जमा करती थी। इसके लिए चोल शासकों ने समस्त भूमि की माप करवायी तथा उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धरण किया। जैसे - राजराज प्रथम और कुलोतुंग प्रथम के समय में क्रमश: एक और दो बार भूमि की माप करायी गयीं थी। कर 1 / 2 से 1 / 4 भाग तक होता था। इसे कड़माप या कड़ीमै (भू- राजस्व) कहते थे। चोल काल में भूमि की 12 से भी अधिक किस्मो का उल्लेख मिलता है । प्रत्येक ग्राम तथा नगर में रहने के स्थान, मंदिर, तालाब, कारीगरों के आवास, शमशान आदि सभी प्रकार के करों से मुक्त थे। पिंडारी (ग्राम्यदेवी) के लिए, बकरों की बलि का स्थान, कुंभकार, स्वर्णकार, लौहकार, रजक, बढ़ई आदि के निवास स्थानों को भी कर मुक्त रखा गया था।

- राजस्व विभाग की पंजिका को वरित्योतगकणवक कहा जाता था जिसमें सभी प्रकार की भूमि के विवरण दर्ज किये जाते थे।

- कृषकों को यह सुविधा थी कि वे भूमिकर नगद अथवा अनाज के रूप में चुका सकते थे।

- चोलों के स्वर्ण सिक्के कलंजु या पोंन कहे जाते थे।

- अकाल आदि दैवीय आपदाओं के समय भूमि माफ कर दिया जाता था।

- दक्षिण भारत में तालाब ही सिंचाई के प्रमुख साधन थे। जिनके रखरखाब की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं की होती थी, तालाबों की मरम्मत के लिए एरिआरम नामक कर भी वसूल किया जाता था।

- लोगों के कर न देने पर दण्ड की व्यवस्था थी। जैसे - पानी में डुबो देने और धूप में खड़ा कर देने का भी उल्लेख मिला है। उदाहरण के लिए - तंजौर के कुछ ब्राहाण लगान चुकाने में असमर्थ होने पर अपनी जमीने छोड़कर गाँव से भाग गये तथा उनकी जमीने पड़ोस के मंदिरो को बेच दी गयी।

- बकाये कर पर ब्याज भी लिया जाता था।

- केन्द्रीय शक्ति के निर्बल होने पर जनता ने विद्रोह किया क्योकि उनसे अन्यायपूर्ण कर वसूल किया जा रहा था जैसे - राजराज तृतीय और कुलोतुंग प्रथम के समय ।

- भूमिकर के अतिरिक्त व्यापारिक वस्तुओं, विभिन्न व्यवसाओं , खानों, वनों, उत्सवों आदि पर भी कर लगते थे।

- राज्य की आय का व्यय अधिकारी तंत्र, निर्माण कार्यो, दान, यज्ञ, महोत्स्व आदि पर होता था।

- राजस्व विभाग के प्रमुख अधिकारी को वरितोत्गकक कहते थे। जो अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के आय-व्यय का हिसाब रखते थे।

सैन्य शासन

चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोल शासन कुशल योद्धा थे और वे व्यक्तिगत रूप से युद्धों में भाग लिया करते थे। अश्व, गज, रथ एवं पैदल सैनिकों के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौ सेना थी। इसी नौ सेना की सहायता से उन्होंने श्रीविजय, सिंहल, मालदीप आदि दीपो की विजय की थी। कुछ सैन्य दल नागरिक कार्यो में भाग लेते थे तथा मंदिरो आदि को दान किया करते थे। सैनिकों को वेतन में राजस्व का एक भाग या भूमि देने की प्रथा थी। लेखों में बड़पेई (पैदल सैनिक), बिल्लिगल (धनुर्धारी सैनिक), कुडीरेइच्चेवगर (अश्वारोही सैनिक), आनैयाटक कुजीरमललर(गजसेना) आदि का उल्लेख मिला है।

न्याय प्रशासन

- न्याय के लिए नियमित न्यायालयों का उल्लेख उनके लेखों में हुआ है जैसे - धर्मासन (राजा का न्यायालय) तथा धर्मासन भटट।

- न्यायालय के पंडितो (न्यायाधीश) को धर्मभटट कहा जाता था। जिनके परामर्श से विवादों का निर्णय किया जाता था।

- दीवानी एवं फौजदारी मामलो में अंतर स्पष्ट नहीं है।

- नरवध तथा हत्या के लिए दंड व्यवस्था थी कि अपराधी पड़ोस के मंदिर में अखण्डदीप जलवाने का प्रबंध करे। वस्तुतः यह एक प्रकार का प्रायश्चित था किन्तु मृत्युदंड दिये जाने के भी उदाहरण प्राप्त हुए है।

- राजद्रोह भयंकर अपराध था, जिसका निर्णय स्वंय राजा द्वारा किया जाता था। इसमें अपराधी को मृत्युदंड के साथ ही साथ उसकी संपत्ति भी जब्त कर लिया जाता था। 13 वीं सदी के चीनी लेखक चाऊ-जू-कुआ ने चोल दंड व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है।

ग्रामीण या स्थानीय स्वायत्तता

चोलकालीन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण स्तर पर स्थानीय शासन या स्वायत्तता की व्यवस्था थी। चोलकालीन अभिलेखों की प्रचुरता के कारण हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की अधिक जानकारी प्राप्त है। इसके लिए विभिन्न गाँवो में स्थानीय प्रशासन का काम प्रतिनिधि संस्थाओ के माध्यम से संचालित होता था। अभिलेखों में दो सभाओं का उल्लेख मिलता है - उर, सभा या महासभा। उर गाँव की आम सभा थी। किसी भी गाँव के वयस्क, पुरुष करदाताओं के द्वारा उर या ग्राम या मेलग्राम का संचालन होता था। सभा या महासभा, अग्रहार कहे जाने वाले ब्राहाणों व गॉवो के वयस्क सदस्यों की सभा थी। अग्रहार गाँवो में ब्राहाण लोग निवास करते थे और वहां की अधिकांश भूमि लगान मुक्त होती थी तथा इन्हें काफी स्वायत्तता मिली हुई थी। सभा या महासभा के कार्य संचालन के लिए समितियॉ होती थी। वे समितियाँ थी - वरियम और वरियार। इन समितियों के प्रमुख कार्य होते थे-

- करों की वसूली, करों को लगाना एवं माफ करना।

- न्यायिक कार्य, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की देखरेख।

- कृषि का विकास एवं समुचित व्यवस्था करना।

- मंदिरों की देखरेख इत्यादि।

ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के अतिरिक्त नगरम नामक प्रतिनिधि सभा की भी चर्चा मिली है जो व्यापारियों के हितों और उनकी गतिविधियों की देख- रेख करती थी। ग्रामीण समिति के संचालन, सदस्यों का चुनाव एवं निष्कासन आदि की जानकारी उत्तरमेरूर के दो अभिलेखों से मिलती है जो क्रमश: 919 ई. एवं 921 ई. के है। इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इन सभाओं के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्येक वर्ष किया जाता था एवं इसके अंतर्गत 1 / 3 सदस्य प्रत्येक वर्ष बदल दिये जाते थे जबकि सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होता था। प्रत्येक गाँव को 30 वार्डो में बाँटा गया था। चुनाव लड़ने की निम्न योग्यता होनी चाहिए थी-

- वह उस गाँव का निवासी हो जहाँ से चुनाव लड़ रहा हो।

- 30 से 70 वर्ष तक उम्र तथा शिक्षित भी हो।

- वह 1 / 4 वेलि भूमि का मालिक हो।

- उसका अपना मकान हो।

- वह वैदिक मंत्रो को ज्ञाता हो।

- सदस्यों को कार्यकाल के दौरान हटाने का प्रावधान भी था-

- यदि किसी सदस्य ने तीन वर्ष तक खर्च का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया हो।

- किसी अपराध में दोषी पाये जाने पर।

- किसी भ्रष्टाचार मामलें में संलिप्त पाये जाने पर।

चुनाव किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव होती है। इसकी जानकारी चोल अभिलेखों से मिली है। आधुनिक चुनाव प्रक्रिया के समान ही ग्रामीण शासन के लिए चुनाव क्षेत्रों का विभाजन किया गया था। इतना ही नहीं चुनाव के लिए आवश्यक था, व्यक्ति उसी गाँव का निवासी हो अर्थात ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए जिसे स्थानीय परिसिथतियों की जानकारी हो। सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए भी योग्यता का प्रावधान किया गया था। किसी भी शासन के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए यह आवश्यक है कि योग्य एवं अनुभवी लोगों को शासन संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाय। इसके साथ ही यह भी जरुरी है कि अयोग्य लोगों को शासन से बाहर अर्थात भ्र्ष्ट एवं अपराधी लोगों को शासन संचालन से बाहर रखा जाय।

इस प्रकार ग्राम सभा प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई हुआ करती थी जो स्थानीय स्तर पर कार्यपालक, विधायी एवं न्यायिक प्रकृति को सम्पन्न करती थी। यदि ये संस्थाये अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक करती थी तो वह ग्राम सभाओं से परामर्श जरूर लेता रहा होगा। आरंभ में ये सभाएं बहुत हद तक स्वायत्त थी लेकिन उत्तरकालीन चोलों के समय केन्द्रीय हस्तक्षेप बढ़ाता गया। सामान्यतः आपसी कलह , हिंसा एवं महत्वपूर्ण विवादों की स्थिति में राज्य हस्तक्षेप करता था। कई बार केन्द्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति में ही ग्रामीण सभाओं के प्रस्ताव पारित किये जाते थे।

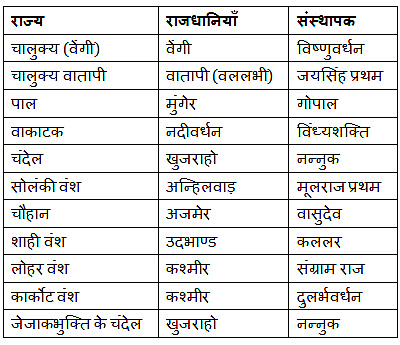

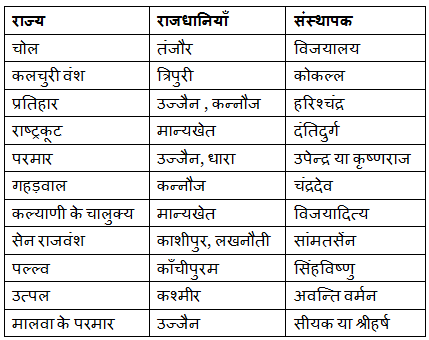

महत्वपूर्ण राज्यों के संस्थापक एवं उनकी राजधानियाँ

सामंत प्रथा का अर्थ और उत्पत्ति

- सामंत प्रथा से तात्यपर्य एक ऐसी व्यवस्था से है, जिनमे कुछ चुने हुए लोग बिना किसी श्रम के भूमि से जीविकोपार्जन करते थे। इन्हीं लोगों का समूह सामंत वर्ग के नाम से जाना जाता था। सामंती प्रथा का विकास गुप्तोतर काल, विशेष रूप से 800 ई. से 1200 ई. के बीच हुआ। इस काल के यह वर्ग शक्तिशाली हो गया। वस्तुतः इनकी उत्पत्ति सातवाहनों और उसके बाद भूमिदान की प्रथा आरंभ होने के साथ ही हो चुकी थी तथा ब्राहाणों के जीविकोपार्जन के लिए उन्हें कर मुक्त भूमि दी जाने लगी थी लेकिन ब्राहाणों को भूमि से मात्र कर वसूलने का ही अधिकार था। प्रशासन करने का नहीं। सही मायने में भारत में इस समय राजस्व वसूलने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र की शासन व्यवस्था संभालने का उत्तरदायित्व भी सामंत को दे दिया गया। सामंती व्यवस्था की नींव हर्ष के शासनकाल में पड़ी। इसके बावजूद भारत में यूरोप की तरह पूर्ण विकसित सामंती व्यवस्था की स्थिति कभी नहीं उतपन्न हो सकी।

- भारतीय सामंतवाद में आर्थिक अनुबंध पर उतना बल नहीं दिया गया जितना कि यूरोपीय सामंतवाद के कुछ रूपों में दिया गया था। सातवीं शताब्दी अर्थात हर्ष काल से सरकारी अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर दिये जाने वाले भूमि अनुदान ने सामंती प्रक्रिया को बल प्रदान किया। ऐसी भूमि प्राप्त करने वाला पदाधिकारी सामंत कहा गया। दूसरे प्रकार के सामंतो में पराजित राजा और उनके समर्थक तथा स्थानीय सरदार भी थे जो सीमित क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त करते थे। सामंतो के साथ दो बातें जुडी थी - एक तो राजस्व के समस्त साधन उन्हें हस्तातंरित कर दिये जाते थे तथा दूसरे उन्हें उस भूमिखंड की आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करना था। बड़े सामंत 'महासामंत', महामंडलेश्वर आदि तथा छोटे सामंत राजा, सामंत, रानका, ठाकुर एवं भोक्ता इत्यादि उपाधियाँ धारण करते थे। कालांतर में इस प्रथा का कुप्रभाव यह पड़ा कि राजा सामंतो पर अधिक निर्भर रहने लगे क्योकि सामंत जनता से केवल कर ही नहीं वसूल करते थे बल्कि स्थायी सेना भी रखते थे। राजा आवश्यकता पड़ने पर इसने सैनिक सहायता लिया करता था जिससे केन्द्रीय शक्ति क्षीण होते हुए सामंतो पर निर्भर होती गयी।

विविध

- चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता - विमान

- पाण्ड्य द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता - गोपुरम

- पल्ल्व द्रविड़ कला शैली की मुख्य विशेषता - मण्डपम

- राजराज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की।

- चोल शासन अधिराजेन्द्र को क्रुद्ध भीड़ ने मार डाला।

- बल्लाल - बड़े भूस्वामी

- पल्लियों - खेतिहर मजदूर

- कम्माल - दस्तकार

- शैव भक्ति गीतों का संकलनकर्ता नाम्बि को माना जाता है।

- तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध जिनगोंदर था वह चोल शासन कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था और उसने 'कलिंगतुपर्णि' नामक ग्रंथ की रचना की।

- कुलोतुंग तृतीय के शासनकाल में प्रसिद्ध कवि कमबन थे, जिन्होंने 'तमिल रामायण' की रचना की थी।

- पंप, पोन्न, रन्न (10 वीं शताब्दी) कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते थे। पप ने आदिपुराण, पोन्न ने शान्तिपुराण तथा रत्न ने अजितपुराण लिखा। ये सभी ग्रंथ जैन तीर्थकरों पर लिखे गये।

|

137 docs|10 tests

|

FAQs on पूर्व मध्यकालीन भारत 800 से 1200 ईo - Revision Notes for UPSC Hindi

| 1. दक्षिण भारत का इतिहास क्या है? |  |

| 2. दक्षिण भारत में 800-1200 ई. में कौन-कौन से राजवंश शासित थे? |  |

| 3. दक्षिण भारत (800-1200 ई.) में कौन-कौन से महत्वपूर्ण नगर विकसित हुए? |  |

| 4. दक्षिण भारत (800-1200 ई.) में कला और साहित्य की क्या महत्वपूर्ण योगदान थे? |  |

| 5. दक्षिण भारत (800-1200 ई.) के दौरान सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? |  |