नितिन सिंघानिया साराँश: भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के पात्र - 3 | नितिन सिंघानिया (Nitin Singhania) भारतीय कला एवं संस्कृति - UPSC PDF Download

| Table of contents |

|

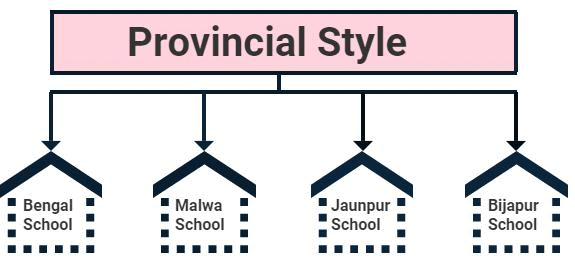

| प्रांतीय शैली - वास्तुकला |

|

| मुगल वास्तुकला |

|

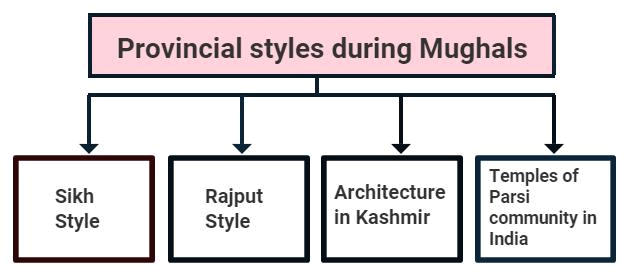

| मुगलों के दौरान प्रांतीय शैलियाँ |

|

| आधुनिक भारतीय |

|

प्रांतीय शैली - वास्तुकला

1. बंगाल स्कूल की वास्तुकला

- गौर में इस शैली के निर्माण और सजावटी तरीकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे पुरानी इमारत दखिल दरवाजा है जिसे बरबक शाह (लगभग 1425) ने किले के सामने एक औपचारिक प्रवेश द्वार के रूप में बनवाया था। यह एक भव्य संरचना है जिसके दोनों ओर लंबवत तोरणों और कोनों पर पतले टावरों के बीच एक लंबा धनुषाकार प्रवेश द्वार है।

- प्रारंभिक काल से बंगाल के जलोढ़ मैदानों में ईंट मुख्य निर्माण सामग्री थी और अब भी बनी हुई है, पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से स्तंभों तक सीमित है जो मुख्य रूप से ध्वस्त मंदिरों से प्राप्त किए गए थे।

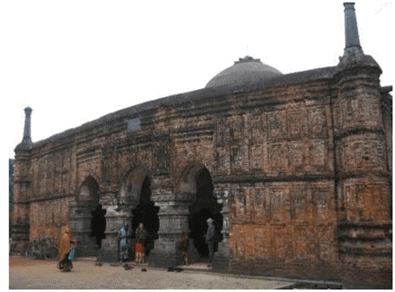

अधुना मस्जिद

अधुना मस्जिद

2. मालवा स्कूल की वास्तुकला

- यह अनिवार्य रूप से आर्कुएट है। इसकी कुछ मूल विशेषताएं खंभे और बीम के साथ मेहराब का कुशल और सुरुचिपूर्ण उपयोग, अच्छी तरह से आनुपातिक सीढ़ियों, प्रभावशाली और प्रतिष्ठित इमारतों, और विभिन्न रंगीन पत्थरों और पत्थरों और आंशिक रूप से चमकीले रंग की चमकदार टाइलों के साथ ऊंचे छतों का उपयोग था।

- मीनार इस शैली में अनुपस्थित है।

- उल्लेखनीय उदाहरण रानी रूपमती मंडप, अशरफी महल, जहाज महल, मांडू किला हैं।

जाहज महल

जाहज महल

रानी रूपमती मंडप

रानी रूपमती मंडप

3. जौनपुर स्कूल की वास्तुकला

यह तुगलक काल की इमारतों से प्रभावित था, लेकिन इसकी विशिष्ट विशेषता प्रार्थना हॉल के मध्य और पार्श्व खण्डों को भरने वाले विशाल प्रो-पाइलन स्क्रीन में व्यक्त इसकी बोल्ड और सशक्त विशेषता थी। शर्की राजवंश ने इसे विकसित किया इसलिए इसे चरखी शैली भी कहा जाता है। उल्लेखनीय उदाहरण अटाला मस्जिद।

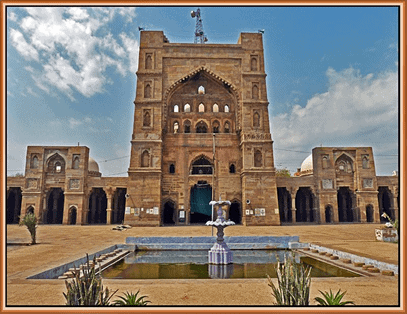

अटाला मस्जिद

अटाला मस्जिद

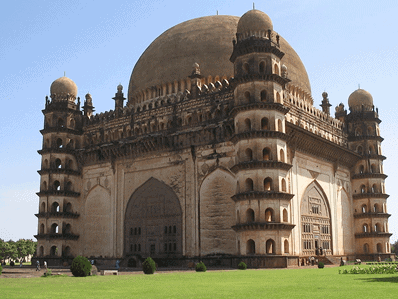

4. बीजापुर स्कूल

- आदिलशाही के शासनकाल में इसका विकास हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण गोल गुम्बज है। बीजापुर का गोल गुम्बज मुहम्मद आदिल शाह (1627-57) का मकबरा है। यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा गुंबद कक्ष है जो 1600 वर्ग मीटर से अधिक की कुल आंतरिक सतह को कवर करता है।

- वास्तुकला की दृष्टि से यह एक साधारण निर्माण है, इसके भूमिगत वाल्टों में एक चौकोर कब्र कक्ष और जमीन के ऊपर एक बड़ा एकल वर्ग कक्ष है। इसके ऊपर बड़ा गोलार्द्ध का गुंबद और फिर इसके कोनों पर सात मंजिला अष्टकोणीय मीनारें इसे एक अनूठा रूप देती हैं।

- बाहर की ओर इसकी प्रत्येक दीवार को तीन धंसे हुए मेहराबों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय एक पैनलबद्ध है, जिसमें चलने वाले कोष्ठक - कंगनी पर छज्जा का समर्थन करते हैं। ए 3.4 मी. विस्तृत गैलरी ड्रम के स्तर पर इसके आंतरिक भाग पर टिकी हुई है। इसे व्हिस्परिंग गैलरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहां एक फुसफुसाहट भी गुंबद के नीचे एक प्रतिध्वनि की तरह प्रतिध्वनित होती है। बड़ा गुंबद गोलार्द्ध है लेकिन आधार पर पंखुड़ियों की एक पंक्ति के साथ कवर किया गया है।

गोल गुम्बज

गोल गुम्बज

मुगल वास्तुकला

मुगल शासक दूरदर्शी थे और उनके व्यक्तित्व विभिन्न कलाओं, शिल्प, संगीत, भवन और वास्तुकला के सर्वांगीण विकास में परिलक्षित होते थे। 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर की करारी जीत के साथ मुगल वंश की स्थापना हुई।

1. बाबर

- अपने छोटे से पांच साल के शासनकाल के दौरान, बाबर ने इमारतों के निर्माण में काफी रुचि ली, हालांकि कुछ ही बच पाए।

- पानीपत में काबुली बाग की मस्जिद और दिल्ली के पास संभल में जामी मस्जिद, दोनों का निर्माण 1526 में हुआ था, बाबर के जीवित स्मारक हैं।

2. हुमायूं

- बाबर के बेटे हुमायूँ ने दिल्ली में पुराना किला में दीनपनाह ("विश्वासियों की शरण") नामक शहर की नींव रखी, लेकिन शहर पूरा नहीं हो सका।

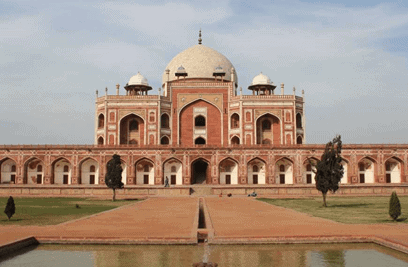

- हुमायूँ का मकबरा, उसकी विधवा हाजी बेगम द्वारा 1564 में डिज़ाइन किया गया, भारत में मुगल वास्तुकला की वास्तविक शुरुआत थी।

हुमायूँ के मकबरे की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं :

- चारबाग शैली।

- लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग।

- गोलाकार बल्बनुमा गुम्बद का प्रयोग।

- इस मकबरे पर ताजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था।

हुमायूँ का मकबरा

हुमायूँ का मकबरा

3. शेरशाह

- अपने संक्षिप्त शासन काल में शेर शाह ने कुछ स्मारकों का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली में किला-ए-कुहुना (पुराने किले की मस्जिद) मस्जिद का निर्माण करवाया। उन्होंने पाकिस्तान में प्रसिद्ध रोहतास किले का निर्माण किया। उन्होंने अपने शासनकाल को चिह्नित करने के लिए अफगान शैली में पटना में शेर शाह सूरी मस्जिद का निर्माण किया।

- उनका काल लोधी शैली से मुगल शैली की वास्तुकला में परिवर्तन है। उन्होंने एक पुराने मौर्य मार्ग का पुनर्निर्माण और विस्तार भी किया और इसका नाम बदलकर सड़क-ए-आज़म (ग्रेट रोड) कर दिया, जिसे बाद में ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया। उन्होंने यात्रियों के लिए सराय और पेड़ों की पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित की।

- शेर शाह सूरी का मकबरा उनके जन्म स्थान सासाराम में बनाया गया था। यह लाल बलुआ पत्थर से बना है और एक झील के अंदर स्थित है। शेरशाह के अधीन निर्माणों ने दिल्ली सल्तनत काल की परंपराओं को जारी रखा। 1556 में अकबर के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद मुगल कला और स्थापत्य कला का सुनहरा दौर शुरू हुआ।

4. अकबर

- अकबर के शासनकाल में वास्तुकला का विकास हुआ। अकबर के समय की वास्तुकला की प्रमुख विशेषता लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग था।

- गुम्बद "लोदी" प्रकार के थे, जबकि स्तम्भ शाफ्ट कई भुजाओं वाले थे जिनमें ब्रैकेट समर्थन के रूप में राजधानियाँ थीं।

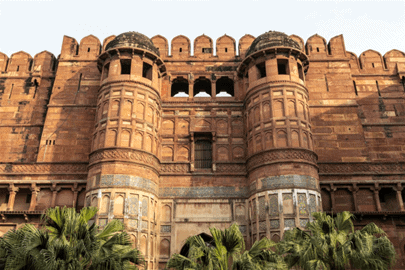

- पहली बड़ी निर्माण परियोजनाओं में से एक आगरा में एक विशाल किले का निर्माण था।

- फतेहपुर सीकरी में एक पूरी तरह से नई राजधानी शहर का निर्माण। फतेहपुर सीकरी की इमारतों ने अपनी स्थापत्य शैली में इस्लामी और हिंदू दोनों तत्वों को मिश्रित किया।

- बुलंद दरवाजा, पंच महल और सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी की इमारतों में सबसे भव्य हैं।

- अकबर ने वृंदावन में गोविंद देव का एक मंदिर भी बनवाया था।

अमर सिंह गेट, आगरा किला

अमर सिंह गेट, आगरा किला

5. जहांगीर

- जहांगीर ने भवन और वास्तुकला की तुलना में चित्रकला और कला के अन्य रूपों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। हालाँकि, उनके समय के कुछ उल्लेखनीय स्मारकों में आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा शामिल है।

- जहाँगीर की वास्तुकला की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

(i) फारसी शैली, जो मीनाकारी टाइलों से ढकी हुई है।

(ii) मार्बल्स और कीमती रत्नों का उपयोग।

(iii) सफेद संगमरमर का उपयोग और पिएट्रा ड्यूरा मोज़ेक में ढंका हुआ। - जहाँगीर मुगल उद्यानों के विकास में केंद्रीय व्यक्ति है। उनके बागों में सबसे प्रसिद्ध कश्मीर में डल झील के किनारे शालीमार बाग है।

- इतिमाद-उद-दौला का मकबरा इस अवधि के दौरान निर्मित एक और महत्वपूर्ण स्मारक है। इसे जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ ने अपने पिता मिर्ज़ा गियास बेग के लिए बनवाया था, जिन्हें इतिमाद-उद-दौला (राज्य का स्तंभ) की उपाधि दी गई थी। मिर्जा गियास बेग मुमताज महल के दादा भी थे। स्मारक को "ज्वेल बॉक्स" भी कहा जाता है, जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था।

- लाहौर के पास शाहदरा में जहांगीर का मकबरा, उसकी पत्नी नूर महल द्वारा निर्मित, इस समय का एक और उत्कृष्ट वास्तुशिल्प निर्माण है।

इतमाद-उद-दौला का मकबरा, आगरा

इतमाद-उद-दौला का मकबरा, आगरा

6. शाहजहाँ

शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँची। एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण वास्तु परिवर्तन लाल बलुआ पत्थर के लिए संगमरमर का प्रतिस्थापन था।

- उसने लाल किले में अकबर की कठोर बलुआ पत्थर की संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया और उनकी जगह दीवान-ए-आम और दीवान-ए-ख़ास जैसी संगमरमर की इमारतों का निर्माण किया।

- 1638 में उसने जमुना नदी के किनारे शाहजहाँनाबाद शहर बसाना शुरू किया।

- दिल्ली का लाल किला महल के किलों के निर्माण में सदियों के अनुभव के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है।

- किले के बाहर, उन्होंने जामा मस्जिद का निर्माण किया, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद थी।

- उन्होंने अपनी बेटी जहाँआरा बेगम के सम्मान में 1648 में आगरा में जामी मस्जिद का निर्माण कराया।

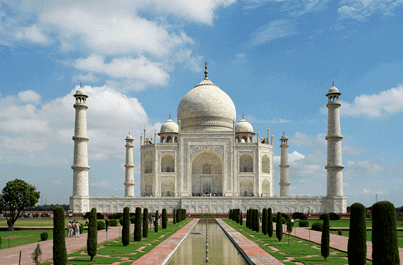

- इन सभी बेहतरीन वास्तुकलाओं से अधिक, वह आगरा में ताजमहल के निर्माण के लिए है, उन्हें अक्सर याद किया जाता था। इसे उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसे मुगल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है, जिसमें इस्लामिक, फारसी, ओटोमन तुर्की और भारतीय स्थापत्य शैली के तत्वों का मिश्रण है।

ताजमहल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं:

- सफेद संगमरमर का प्रयोग।

- अधिक सजावट।

- विशाल आकार।

- चार बाग शैली का प्रयोग।

- पिट्रा ड्यूरा तकनीक का उपयोग।

- मकबरे का निर्माण अपने चरमोत्कर्ष पर।

ताज महल

ताज महल

अन्य शाहजहाँ निर्माण

- दिल्ली में लाल किला।

- दिल्ली में जामा मस्जिद।

- लाहौर में शालीमार बाग।

- शाहजहाँनाबाद शहर।

- मयूर सिंहासन (धातु कार्य)।

7. औरंगज़ेब

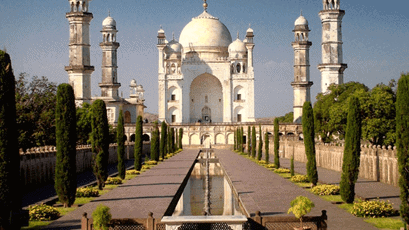

- औरंगज़ेब के शासनकाल की स्थापत्य परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व बीबी-की-मकबरा, औरंगज़ेब की पत्नी बेगम राबिया दुरानी की कब्र, प्रसिद्ध ताजमहल की एक घटिया प्रतिकृति और दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है।

- औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वास्तुकला का पतन होने लगा। औरंगज़ेब की बेटियों ने वास्तुकला की मुगल प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने में एक छोटा सा योगदान दिया। ज़ीनत-उन्निसा बेगम ने पुरानी दिल्ली के दरियागंज में ज़ीनत-उल-मस्जिद का निर्माण करवाया।

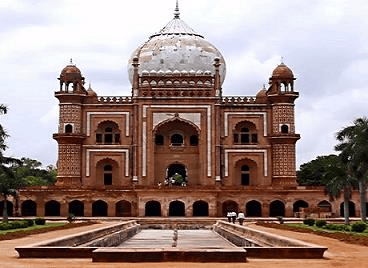

- दिल्ली में औरंगजेब के बाद के समय में निर्मित एकमात्र महत्वपूर्ण स्मारक सफदर जंग का मकबरा था जिसे 1753 में मिर्जा मंसूर खान ने बनवाया था।

बीबी-की-मकबरा

बीबी-की-मकबरा

सफदर जंग का मकबरा

सफदर जंग का मकबरा

मुगलों के दौरान प्रांतीय शैलियाँ

1. सिख शैली

वास्तुकला की सिख शैली आधुनिक पंजाब के क्षेत्र में विकसित हुई। वास्तुकला की मुगल शैली ने इसे अत्यधिक प्रभावित किया। सिख स्कूल की कुछ विशेषताएं आधुनिक पंजाब के क्षेत्र में विकसित वास्तुकला की सिख शैली हैं। वास्तुकला की मुगल शैली ने इसे अत्यधिक प्रभावित किया।

सिख स्कूल की कुछ विशेषताएं हैं:

- निर्माण के शीर्ष पर कई छतरियों या कियोस्क का उपयोग।

- उथले कॉर्निस का उपयोग।

- इमारत में गुंबददार गुंबद हैं, जो आमतौर पर सजावट और समर्थन के लिए पीतल और तांबे के गिल्ड द्वारा कवर किए गए थे। कई पत्तों के उपयोग ने मेहराबों को सजाया।

- उदाहरण: श्री हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर। यह 1585 में शुरू किया गया था और 1604 में अर्जन देव द्वारा पूरा किया गया था।

हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, अमृतसर

हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर, अमृतसर

2. राजपूत शैली

इस अवधि के राजपूत निर्माण भी मुगल शैली से प्रभावित थे, लेकिन उनके निर्माण के आकार और दायरे में अद्वितीय थे। उन्होंने आम तौर पर भव्य महलों और किलों के निर्माण का कार्य किया।

राजपूत वास्तुकला की कुछ अनूठी विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- उन्होंने हैंगिंग बालकनी की अवधारणा पेश की, जो सभी आकृतियों और आकारों में बनाई गई थी।

- इतिवृत्त एक चाप के आकार में इस प्रकार बनाए गए थे कि छाया ने धनुष का आकार ले लिया।

हवा महल, लटकती बालकनियों के साथ जयपुर

हवा महल, लटकती बालकनियों के साथ जयपुर

3. कश्मीर में वास्तुकला

- कश्मीरी वास्तुकला के विकास को मोटे तौर पर दो महत्वपूर्ण चरणों में विभाजित किया जा सकता है: इसका राजनीतिक शासन, प्रारंभिक मध्यकालीन हिंदू चरण और 14वीं शताब्दी के बाद मुस्लिम शासन।

- 600 ईस्वी से पहले बनाए गए कोई भी बड़े स्मारक मौजूद नहीं हैं, मठ और स्तूप जैसे कुछ बौद्ध स्मारकों को छोड़कर, जो अब खंडहर में हैं, हरवन और उशकर में खोजे गए थे।

(i) कश्मीर में मंदिर

कश्मीरी मंदिर वास्तुकला की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं जो स्थानीय भूगोल के अनुकूल हैं और यह पत्थर की उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण, स्थापत्य शैली कई विदेशी स्रोतों से प्रेरित है। काराकोटा वंश और उत्पल वंश के शासकों के अधीन मंदिर निर्माण काफी ऊंचाई पर पहुंच गया।

कश्मीर शैली की वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं हैं:

- तिपतिया मेहराब (गांधार प्रभाव)

- सेलुलर लेआउट और संलग्न आंगन

- सीधी-सीधी पिरामिडनुमा छत

- स्तंभ की दीवारें (ग्रीक प्रभाव)

- त्रिकोणीय त्रिकोणिका (ग्रीक प्रभाव)

- अपेक्षाकृत अधिक संख्या में कदम

(ii) मार्तंड सूर्य मंदिर

- यह अनंतनाग, कश्मीर में स्थित है और 8 वीं शताब्दी ईस्वी में कर्कोटा वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापिडा के तहत बनाया गया था।

- इसे वास्तुकला के विभिन्न विद्यालयों का संश्लेषण माना जाता है। स्मारकों पर गांधार, चीनी और गुप्त प्रभाव हैं। परिसर आंगन के आकार में है, जो स्तंभों से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर में एक पिरामिड शीर्ष और विष्णु, नदी देवी गंगा और यमुना, और सूर्य भगवान जैसे देवता हैं।

मार्तंड सूर्य मंदिर (बाएं) और मार्तंड मंदिर का कलात्मक मनोरंजन (दाएं)

मार्तंड सूर्य मंदिर (बाएं) और मार्तंड मंदिर का कलात्मक मनोरंजन (दाएं)

(iii) अवंतिपुरा में मंदिरों

भगवान विष्णु के लिए अवंतीस्वामी और भगवान शिव को समर्पित अवंतीश्वर नामक दो मंदिर हैं। इसका निर्माण उत्पल वंश के प्रथम राजा अवन्तिवर्मन ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर एक पक्के प्रांगण के अंदर है और इसके चारों कोनों में चार मंदिर हैं। प्रवेश द्वार में दो कक्ष हैं और इसे वाक्पटुता से उकेरा गया है। रोमन और गांधार का प्रभाव देखने को मिलता है।

(iv) पंड्रेथन मंदिर

इसे मेरु वर्धा स्वामी भी कहा जाता है और यह विष्णु को समर्पित है, लेकिन शिव चित्र भी हैं। इसे पत्थर के एक ही खंड से तराश कर बनाया गया है और इसकी दीवारों पर उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। इसे 10वीं शताब्दी ईस्वी की शुरुआत में बनाया गया था और यह श्रीनगर के पास स्थित है। इसकी एक गुंबददार छत और मेहराब है।

पंड्रेथन मंदिर, कश्मीर

पंड्रेथन मंदिर, कश्मीर

(iv) भारत में पारसी समुदाय के मंदिर

पारसी धर्म के तीन प्रमुख प्रकार के अग्नि मंदिर हैं। पहला है अताश बेहराम, ("विजय की आग"), दूसरा है एड्रियन, और तीसरा है अताश ददगाह या दार-ए-मेहर। भारत में आठ अताश बेहराम और 100 से अधिक ददगाह हैं, जो ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में स्थित हैं।

बाहरी रूप को आम तौर पर सरल रखा जाता है क्योंकि विचार विश्वास की महिमा के बजाय एक पवित्र अग्नि और यज्ञ समारोह (प्रार्थना) आयोजित करना है। इसमें एक आंतरिक गर्भगृह है जहां अग्नि रखी जाती है। धुएं से बचने के लिए संरचनाओं में वेंट हैं। समारोह के प्रदर्शन को उच्चतम क्रम का माना जाता है और इसमें विस्तृत व्यवस्था शामिल होती है। वे दस्तूर नामक महायाजकों द्वारा किए जाते हैं।

भारत में आठ अताश बेहराम (अग्नि मंदिर) हैं:

- ईरानशाह अताश बेहराम, उदवाड़ा (गुजरात), 8वीं शताब्दी में निर्मित।

- नवसारी (गुजरात) में देसाई अताश बेहराम, 18वीं शताब्दी में निर्मित।

- दादीसेठ, वाडिया, बनजी और अंजुमन अताश बेहराम मुंबई में।

- सूरत में मोदी और वकील अताश बेहराम।

(v) भारत में सूर्य मंदिर

आकाशीय पिंड के लिए लिखे गए कई भजनों के साथ वैदिक काल से ही सूर्य को पूजनीय माना जाता रहा है। इसे आदित्य या सूर्य के रूप में पूजा जाता है। देवता की पूजा के लिए कई अनुष्ठान प्रचलित हैं। मुख्य देवता के रूप में सूर्य के साथ कई मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। सूर्य मंदिर जापान, मिस्र, चीन आदि में भी पाए जाते हैं। कुछ राजपूत वंश, अर्थात् "सूर्यवंशी", सूर्य की पूजा करते हैं और खुद को देवता के वंशज होने का दावा करते हैं।

भारत में कुछ प्रमुख मंदिर हैं:

- मोढेरा सूर्य मंदिर, गुजरात। इसे 11वीं शताब्दी में बनाया गया था।

- कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा। नरसिम्हदेव ने इसे 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजा I बनाया। यह एक उभरे हुए मंच पर मंडला के साथ "रथ" (रथ) के आकार में है।

- ब्राह्मण देव मंदिर, उनाव (मध्य प्रदेश)।

- सूर्यनार कोविल, कुंभकोणम (तमिलनाडु) 11वीं शताब्दी में द्रविड़ शैली में बनाया गया था। इसमें आठ खगोलीय पिंडों के मंदिर भी हैं, जिन्हें एक साथ 'नवग्रह' कहा जाता है। इसमें एक सुंदर पंचस्तरीय गोपुरम है।

- सूर्यनारायण स्वामी मंदिर, अरसावल्ली (आंध्र प्रदेश)। कहा जाता है कि इसे 7वीं शताब्दी में एक कलिंग राजा ने बनवाया था। मूर्ति ग्रेनाइट से बनी है और कमल धारण करती है।

- दक्षिणार्क मंदिर, गया (बिहार) के बारे में कहा जाता है कि इसे वारंगल के राजा प्रतापरुद्र ने 13वीं सदी में बनवाया था। देवता ग्रेनाइट में बने हैं और मूर्ति कमरबंद, जूते और जैकेट जैसी फारसी पोशाक पहनती है। इसके पास में एक सूर्य कुंड (जलाशय) है।

- नवलखा मंदिर, घुमली (गुजरात) 11वीं सदी में बना था। यह सोलंकी और मारू-गुर्जर शैली में बना है। इसका मुख पूर्व की ओर है और यह एक बड़े मंच पर बना है।

- सूर्य पहाड़ मंदिर, गोलपारा (असम)।

- मार्तंड सूर्य मंदिर, कश्मीर।

आधुनिक भारतीय

औपनिवेशिक वास्तुकला

यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अपने "विश्व दृष्टिकोण" और यूरोपीय वास्तुकला के इतिहास के पूरे सामान की भारत की अवधारणाओं को लाया: नव-शास्त्रीय, रोमनस्क्यू, गोथिक और पुनर्जागरण। प्रारंभिक संरचनाएं उपयोगितावादी गोदामों और चारदीवारी वाली व्यापारिक चौकियां थीं, जो समुद्र तट के साथ गढ़वाले शहरों को रास्ता देती थीं।

1. पुर्तगाली

- पुर्तगालियों ने जलवायु की दृष्टि से उपयुक्त इबेरियन गैलेरीड पेटियो हाउस और गोवा के बारोक चर्चों को भारत के अनुकूल बनाया।

- कैथेड्रल और आर्क ऑफ़ कॉन्सेप्शन ऑफ़ गोवा को विशिष्ट पुर्तगाली-गोथिक शैली में बनाया गया था।

- 1510 में पुर्तगालियों द्वारा निर्मित कोचीन में सेंट फ्रांसिस चर्च को भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा निर्मित पहला चर्च माना जाता है।

- पुर्तगालियों ने मुंबई के पास कैस्टेला डी अगुआडा का किला भी बनाया और बेसिन किले में किलेबंदी की।

2. डच

- नागपट्टिनम में डेनिश प्रभाव स्पष्ट है, जिसे चौकों और नहरों में और ट्रांक्यूबार और सेरामपुर में बनाया गया था।

3. फ्रेंच

- फ्रांसीसियों ने पांडिचेरी में अपने बसने के लिए कार्टेशियन ग्रिड योजनाओं और शास्त्रीय वास्तुशिल्प पैटर्न को लागू करके एक अलग शहरी डिजाइन दिया।

- पांडिचेरी में द चर्च ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस (एग्लीस डी सेक्रे कोयूर डी जीसस), एग्लीज डी नोट्रे डेम डी एंजेस और एग्लीज डी नोट्रे डेम डी लूर्डेस का एक अलग फ्रांसीसी प्रभाव है।

4. ब्रिटिश

- यह अंग्रेज थे जिन्होंने भारत की वास्तुकला पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने खुद को मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में देखा और वास्तुकला को शक्ति के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने वास्तुकला की एक नई संकर शैली शुरू की जिसे इंडो-सरसेनिक शैली या इंडो-गॉथिक शैली कहा जाता है। यह भारतीय, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला का एक संयोजन था।

- पहले इमारतें फैक्ट्रियां थीं लेकिन बाद में अदालतें, स्कूल, म्युनिसिपल हॉल और डाक बंगले सामने आए, जो सामान्य संरचनाएं थीं, जिन्हें गैरीसन इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था।

- वास्तुकला के साथ एक गहरी चिंता चर्चों और अन्य सार्वजनिक भवनों में प्रदर्शित की गई। 1787 में निर्मित कलकत्ता में सेंट जॉन चर्च, चेन्नई में फोर्ट सेंट जॉर्ज में सेंट मैरी चर्च इसके कुछ उदाहरण हैं।

- अधिकांश इमारतें लंदन और अन्य स्थानों में प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकारों द्वारा डिजाइन की गई इमारतों का रूपांतर थीं। अंग्रेजों के अधीन भारत के विभिन्न हिस्सों में इंडो-गॉथिक वास्तुकला का विकास हुआ।

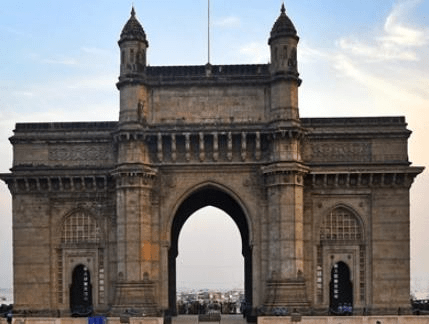

- कुछ महत्वपूर्ण आर्किटेक्चर हैं: गेटवे ऑफ इंडिया-मुंबई, चेपक पैलेस-चेन्नई, लक्ष्मी विलास पैलेस-बड़ौदा, विक्टोरिया मेमोरियल-कोलकाता।

गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई

गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई

1911 में राजधानी बनने के बाद अंग्रेजों ने नई दिल्ली को व्यवस्थित रूप से नियोजित शहर के रूप में बनाया। दिल्ली की समग्र योजना के लिए सर एडवर्ड लुटियंस को जिम्मेदार बनाया गया था। उन्हें विशेष रूप से "भारतीय कला की परंपराओं के साथ बाहरी रूप से सामंजस्य स्थापित करने" के लिए निर्देशित किया गया था।

- वायसराय हाउस (राष्ट्रपति भवन) में शैलीगत उपकरणों के रूप में छज्जों, जाली और छतरियों के साथ ओरिएंटल मोटिफ के साथ पश्चिमी वास्तुकला जारी की गई थी।

- हर्बर्ट बेकर ने साउथ ब्लॉक की भव्य इमारतों और राष्ट्रपति भवन के बगल में स्थित नॉर्थ ब्लॉक को जोड़ा।

- रॉबर्ट टोर रसेल नामक एक अन्य अंग्रेज ने कनॉट प्लेस और पूर्वी और पश्चिमी न्यायालयों का निर्माण किया।

- सेंट मार्टिन्स गैरिसन चर्च भारत में ब्रिटिश वास्तुशिल्प उपक्रमों की परिणति का प्रतीक है। चर्च एक विशाल मोनोलिथ है जिसमें एक उच्च चौकोर टॉवर और गहरी धँसी हुई खिड़की के किनारे हैं जो डच और जर्मन वास्तुकला की याद दिलाते हैं।

FAQs on नितिन सिंघानिया साराँश: भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मिट्टी के पात्र - 3 - नितिन सिंघानिया (Nitin Singhania) भारतीय कला एवं संस्कृति - UPSC

| 1. मुगल वास्तुकला क्या है? |  |

| 2. मुगल वास्तुकला के कुछ उदाहरण क्या हैं? |  |

| 3. मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? |  |

| 4. मुगल वास्तुकला किस समय में विकसित हुई? |  |

| 5. मुगल वास्तुकला के प्रमुख कलाकृतियाँ कौन-कौन सी हैं? |  |