जीसी लेओंग: शुष्क या रेगिस्तानी भू-आकृतियों का सारांश | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

रेगिस्तान

- विश्व की भूमि का लगभग l/5 भाग मरुस्थल से बना है।

- ऐसे रेगिस्तान जो बिल्कुल बंजर हैं, जहां कुछ भी नहीं उगता, असली रेगिस्तान के रूप में जाने जाते हैं।

- अपर्याप्त और अनियमित वर्षा, उच्च तापमान और वाष्पीकरण की तीव्र दर मरुस्थल की शुष्कता के प्रमुख कारण हैं।

- लगभग सभी रेगिस्तान 15* - 30* भूमध्य रेखा के N - S के समानांतर सीमित हैं, जिसे व्यापार पवन रेगिस्तान या उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है।

- वे महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में व्यापार पवन पेटी में स्थित हैं।

- अपतटीय व्यापारिक पवनें अक्सर ठंडी धाराओं में स्नान करती हैं जो एक शुष्कीकरण (निर्जलीकरण) प्रभाव पैदा करती हैं, इसलिए नमी आसानी से वर्षा में संघनित नहीं होती है।

रेगिस्तान के प्रकार

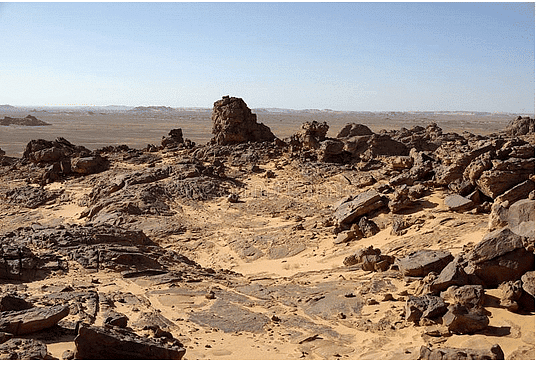

1. हमादा / रॉकी रेगिस्तान (Hamada / Rocky Desert)

- नंगे चट्टानों के बड़े हिस्सों से मिलकर, हवा से रेत और धूल को साफ कर दिया।

- उजागर चट्टानें पूरी तरह से चिकनी, पॉलिश और अत्यधिक बाँझ हैं।

2. रेग / स्टोनी रेगिस्तान (Reg / Stony Desert)

- कोणीय कंकड़ और बजरी की विस्तृत चादरों से बना है जिसे हवा उड़ा नहीं पाती है।

- रेतीले रेगिस्तान और वहां रखे ऊंटों के बड़े झुंड की तुलना में पथरीले रेगिस्तान अधिक सुलभ हैं।

3. एर्ग / सैंडी रेगिस्तान (Erg / Sandy Desert)

- रेत के समुद्र के रूप में भी जाना जाता है।

- हवाएँ हवाओं की दिशा में लहरदार रेत के टीलों के विशाल हिस्सों को जमा करती हैं।

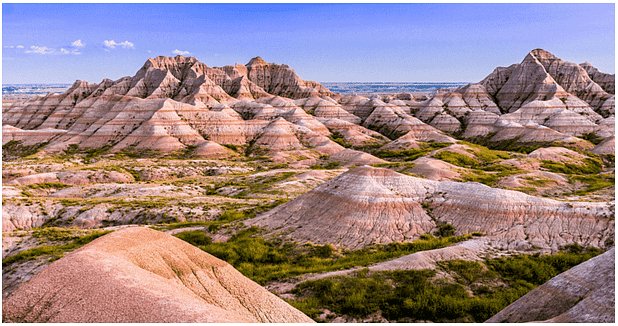

4. निष्फल मिट्टी (Badlands)

- पानी की क्रिया की सीमा से पहाड़ी ढलानों और चट्टान की सतहों पर बनी गली और खड्डों से मिलकर बनता है।

- कृषि और अस्तित्व के लिए उपयुक्त नहीं है।

- अंत में इसके निवासियों द्वारा पूरे क्षेत्र का परित्याग कर दिया जाता है।

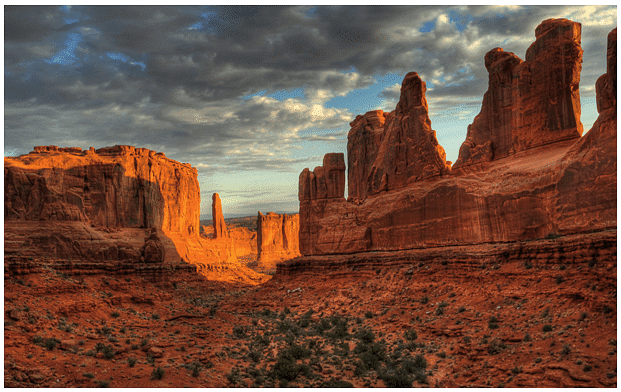

5. पर्वतीय रेगिस्तान (Mountain Deserts)

- पठारों और पर्वत श्रृंखलाओं जैसे उच्चभूमि पर पाए जाने वाले रेगिस्तान, जहाँ कटाव ने रेगिस्तानी उच्चभूमि को उबड़-खाबड़ अराजक चोटियों और असमान श्रेणियों में विभाजित कर दिया है।

- उनकी खड़ी ढलानों में वादी (शुष्क घाटियाँ) होती हैं, जिनमें पाले की क्रिया के कारण नुकीले और अनियमित किनारे होते हैं।

मरुस्थल/शुष्क अपरदन की क्रियाविधि

1. अपक्षय (Weathering)

- शुष्क क्षेत्रों में चट्टानों को रेत में कम करने में सबसे शक्तिशाली कारक।

- भले ही एक रेगिस्तान में बारिश की मात्रा कम होती है, लेकिन चट्टानों में घुसने और इसमें मौजूद विभिन्न खनिजों में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को स्थापित करने में कामयाब होते हैं।

- दिन के दौरान तीव्र ताप और रात के दौरान विकिरणों द्वारा तेजी से ठंडा करना, पहले से ही कमजोर चट्टानों में तनाव पैदा करता है, इसलिए वे अंततः टूट जाते हैं।

- जब पानी किसी चट्टान की दरारों में जाता है, तो यह रात में जम जाता है क्योंकि तापमान हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है और इसकी मात्रा का 10% तक फैल जाता है।

- लगातार जमने से चट्टानों के टुकड़े निकलेंगे जो कि शिकंजे के रूप में जमा हो जाते हैं।

- जैसे ही ऊष्मा चट्टान में प्रवेश करती है, इसकी बाहरी सतह गर्म हो जाती है और फैल जाती है, जिससे इसकी आंतरिक सतह तुलनात्मक रूप से ठंडी हो जाती है।

- इसलिए, बाहरी सतह खुद को आंतरिक सतह से अलग करती है और लगातार पतली परतों में छिल जाती है, जिसे एक्सफोलिएशन के रूप में जाना जाता है।

2. हवा की क्रिया (Action of Wind)

- ढीली सतह सामग्री को बांधने के लिए शुष्क क्षेत्रों में कम वनस्पति या नमी के रूप में कुशल।

निम्न प्रकार से किया जाता है:

(i) अपस्फीति:

- जमीन से ढीली सामग्री को उठाना और उड़ाना शामिल है।

- उड़ाने की क्षमता काफी हद तक सतह से उठाई गई सामग्री के आकार पर निर्भर करती है।

- महीन धूल और रेत को उनके मूल स्थान से मीलों दूर हटाया जा सकता है और रेगिस्तान के किनारों के बाहर भी जमा किया जा सकता है।

- अपस्फीति का परिणाम भूमि की सतह के निचले हिस्से में बड़े अवसादों के रूप में होता है जिसे अपस्फीति खोखले कहा जाता है।

(ii) घर्षण:

- हवा द्वारा चट्टान की सतहों का रेत विस्फोट जब वे रेत के कणों को उनके खिलाफ फेंकते हैं।

- इसके परिणामस्वरूप चट्टान की सतह खुरच जाती है, पॉलिश हो जाती है और घिस जाती है

- चट्टानों के आधार के पास घर्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है, जहां हवा में ले जाने वाली सामग्री की मात्रा सबसे अधिक होती है।

- यह बताता है कि क्यों रेगिस्तान में टेलीग्राफिक पोल जमीन से एक या दो फुट ऊपर धातु के आवरण से सुरक्षित रहते हैं

(iii) आकर्षण:

- जब हवा से चलने वाले कण टक्कर में एक दूसरे के खिलाफ लुढ़कते हैं, तो वे एक दूसरे को दूर कर देते हैं।

- इसलिए उनके आकार बहुत कम हो जाते हैं और अनाज बाजरे के बीज की रेत में गोल हो जाते हैं।

मरुस्थल में हवाअपरदन की भू-आकृतियाँ

1. रॉक पेडस्टल्स / मशरूम की चट्टानें (Rock pedestals / Mushroom rocks)

- किसी भी प्रक्षेपित रॉक मास के खिलाफ हवाओं के रेत विस्फोट प्रभाव द्वारा निर्मित

- यह नरम परत को घिसता है जिससे नरम और कठोर चट्टानों के वैकल्पिक बैंड पर अनियमित किनारों का निर्माण होता है।

- खांचे और खोखले चट्टान की सतहों में काटे जाते हैं, उन्हें रॉक पेडस्टल के रूप में जाने जाने वाले भद्दे दिखने वाले स्तंभ में तराशा जाता है।

- इस तरह के रॉक खंभे अपने आधारों के पास और अधिक घिस जाएंगे जहां घर्षण सबसे बड़ा है।

- अंडरकटिंग की यह प्रक्रिया मशरूम के आकार की चट्टानों का निर्माण करती है जिन्हें मशरूम रॉक कहा जाता है।

2. ज़्यूजेन (Zeugen)

- सारणीबद्ध द्रव्यमान जिसमें अधिक प्रतिरोधी चट्टानों की सतह परत के नीचे नरम चट्टानों की एक परत होती है।

- नरम और प्रतिरोधी चट्टानी सतहों पर हवा के अपरदनात्मक प्रभाव में अंतर, उन्हें अजीब दिखने वाले रिज और खांचे के परिदृश्य में तराश कर।

- यांत्रिक अपक्षय सतह की चट्टानों के जोड़ों को खोलकर उनके गठन की शुरुआत करता है।

- हवा का घर्षण आगे चलकर अंतर्निहित नरम परत को खा जाता है जिससे गहरे खांचे विकसित हो जाते हैं।

- कठोर चट्टानें तब खांचे के ऊपर लकीरें या ज़्यूजेन के रूप में खड़ी होती हैं।

- ज़्यूजेन डूबे हुए खांचे से 10 से 100 फीट ऊपर खड़ा हो सकता है।

- हवाओं द्वारा निरंतर घर्षण धीरे-धीरे ज़्यूजेन को कम करता है और खांचे को चौड़ा करता है।

3. यार्डांग्सो (Yardangs)

- यारडांग ज़्यूजेन के समान दिखते हैं, लेकिन एक दूसरे पर क्षैतिज शुरुआत में झूठ बोलने के बजाय, यारडांग की कठोर और नरम चट्टानें लंबवत बैंड हैं।

- चट्टानों को प्रचलित हवाओं की दिशा में संरेखित किया जाता है।

- हवा का घर्षण नरम चट्टानों के बैंड को लंबे, संकीर्ण गलियारों में खोदता है, कठोर चट्टानों की खड़ी तरफा ओवरहैंडिंग लकीरों को अलग करता है जिसे यारडांग कहा जाता है।

4. मेसस और बाइट्स (Mesas & Buttes)

- मेसा एक सपाट, टेबल जैसा भूमि द्रव्यमान है जिसमें बहुत प्रतिरोधी क्षैतिज शीर्ष परत और बहुत खड़ी भुजाएँ हैं, जो घाटी क्षेत्र में बन सकती हैं।

- सतह पर कठोर परत हवा और पानी दोनों द्वारा अनाच्छादन का प्रतिरोध करती है और इस प्रकार चट्टानों की अंतर्निहित परत को अपरदन से बचाती है।

- युगों तक लगातार अनाच्छादन क्षेत्र में मेसस को कम कर सकता है जिससे वे अलग-थलग सपाट चोटी वाली पहाड़ियाँ बन जाती हैं जिन्हें बाइट्स कहा जाता है।

- जिनमें से कई गहरी घाटियों और घाटियों से अलग होती हैं।

5. इसेनबर्ग (द्वीप पर्वत) (Isenberg (Island Mountain))

- वे मूल रूप से अलग-अलग अवशिष्ट पहाड़ियाँ हैं जो जमीनी स्तर से अचानक उठती हैं।

- बहुत खड़ी ढलानों और गोल शीर्षों द्वारा विशेषता।

- वे अक्सर ग्रेनाइट या गनीस से बने होते हैं।

- संभवतः एक मूल पठार के अवशेष हैं, जो लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है।

6. वेंटिफैक्ट्स और ड्रेकेंटर(Ventifacts & Dreikanter)

- वेंटिलेशन आमतौर पर कंकड़ होते हैं और सैंडब्लास्टिंग द्वारा धारित होते हैंचट्टानों के टुकड़े पहाड़ों से अपक्षय

हवा के घर्षण से अच्छी तरह से आकार और पॉलिश किया जाता है

हवा की तरफ चिकना

अगर हवा की दिशा बदलती है तो एक और पहलू विकसित होता है।

वेंटीफैक्ट्स के बीच, तीन पवन मुख वाली सतहों वाले ड्रेइकेंटर के रूप में जाने जाते हैं।

7. अपस्फीति खोखले (Deflation Hollows)

- हवा असंपिंडित सामग्री को उड़ाकर जमीन को नीचे कर देती है और इसलिए छोटे गड्ढों का निर्माण करती है

- इसी तरह, मामूली भ्रंशन भी अवसाद शुरू कर सकता है जो आने वाली हवाओं की एड़ी की क्रिया के साथ-साथ जल स्तर तक पहुंचने तक कमजोर चट्टानों को मिटा देगा।

- इसके बाद पानी रिसकर अपस्फीति वाले गड्ढों या गड्ढों में नखलिस्तान या दलदल बन जाता है।

- पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े क्षेत्रों से उनकी प्राकृतिक वनस्पति छीन ली गई थी और तेज हवाओं से पूरी तरह से हवा निकल गई थी, जो धूल के तूफान के रूप में सामग्री को स्थानांतरित कर दिया और जिसे अब ग्रेट डस्ट बाउल के रूप में जाना जाता है।

मरुस्थल में हवा निक्षेपण की भू-आकृतियाँ

- हवाओं द्वारा अपरदित और ले जाए गए पदार्थों को कहीं न कहीं आराम करना चाहिए।

- बेहतरीन धूल हवा में कभी-कभी 2300 मील तक लंबी दूरी तय करती है, इससे पहले कि वे बैठ जाती हैं।

- सहारा रेगिस्तान से धूल कभी-कभी भूमध्य सागर के पार इटली या स्विटज़रलैंड के ग्लेशियरों पर रक्त की बारिश के रूप में गिरती है।

- गोबी रेगिस्तान से ह्वांग हो बेसिन (जिसे ह्वांगटू - पीली धरती के रूप में भी जाना जाता है) में जमा होने वाली धूल पिछली शताब्दियों में कई सौ फीट की गहराई तक जमा हो गई है।

- जैसा कि हवा से उत्पन्न सामग्री को उनके मोटेपन के अनुसार स्थानांतरित किया जाता है, यह उम्मीद की जा सकती है कि मोटे बालू बहुत भारी होंगे जो रेगिस्तान की सीमा से बाहर उड़ाए जा सकते हैं।

- वे खुद रेगिस्तान के भीतर टिब्बा या अन्य निक्षेपण भू-आकृतियों के रूप में रहते हैं।

1. टिब्बा (Dunes)

- रेत के जमाव से बनी रेत की पहाड़ियाँ और हवाओं की गति से आकार लेती हैं, एर्ग या रेतीले रेगिस्तान की एक आकर्षक विशेषता।

- सक्रिय या जीवित टिब्बा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लगातार गतिमान या निष्क्रिय निश्चित टिब्बा, वनस्पति के साथ निहित।

- दो सबसे आम प्रकार के टिब्बे बर्चन और सेफ़ हैं:

(a) बरचन टिब्बा: - वर्धमान या चंद्रमा के आकार के जीवित टीले जो प्रचलित हवाओं की विशेष दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हैं।

- संभवत: घास के ढेर या चट्टानों के ढेर जैसी किसी बाधा के आर-पार बालू के संयोग से जमा होने से शुरू हुआ

- वे हवा के साथ आड़े-तिरछे होते हैं, जिससे उनके सींग पतले हो जाते हैं और हवा की दिशा में नीचे हो जाते हैं

- मुख्य रूप से किनारों के आसपास हवाओं के कम घर्षण मंदता के कारण।

- हवादार पक्ष उत्तल और धीरे-धीरे ढलान वाला होता है, जबकि पवन पक्ष, आश्रयित, अवतल और खड़ी होती है।

- रेत के टीलों का शिखर आगे बढ़ता है क्योंकि प्रचलित हवा से अधिक रेत जमा हो जाती है।

- रेत को हवा की दिशा में ऊपर की ओर धकेला जाता है और शिखा तक पहुँचने पर अनुवात की ओर नीचे खिसक जाता है जिससे टिब्बा आगे बढ़ता है।

- बरखान का प्रवास रेगिस्तानी जीवन के लिए खतरा हो सकता है क्योंकि वे ताड़ के पेड़ और घर खरीदने वाले नखलिस्तान का अतिक्रमण कर सकते हैं।

- उपजाऊ भूमि के क्षेत्रों को तबाह होने से बचाने के लिए रेत के लंबे जड़ वाले पेड़ों और घासों को टीलों की उन्नति को रोकने के लिए लगाया जाता है।

(b) सेफ या अनुदैर्ध्य टिब्बा: - रेत की लंबी संकरी लकीरें, अक्सर सौ मील से अधिक लंबी, प्रचलित हवाओं की दिशा के समानांतर पड़ी होती हैं, उनकी क्रस्टलाइन नियमित रूप से वैकल्पिक चोटियों और काठी में उठती और गिरती है।

- प्रमुख हवा टिब्बों की रेखाओं के बीच गलियारे के साथ-साथ सीधी चलती है ताकि वे रेत से साफ हो जाएं और चिकने बने रहें।

- गलियारों में स्थापित भंवर, गलियारे के किनारे की ओर उड़ते हैं और रेत को टिब्बा बनाने के लिए गिराते हैं।

- इस प्रकार, प्रचलित हवाएँ टिब्बों की लंबाई को पतला रैखिक लकीरों में बढ़ा देती हैं जबकि कभी-कभी क्रॉस हवाएँ उनकी ऊँचाई और चौड़ाई को बढ़ा देती हैं।

2. लोएस (Loess)

- मरुस्थल की सीमाओं से परे उड़ाई गई महीन धूल आस-पास की भूमि पर लोएस के रूप में जमा हो जाती है।

- यह एक पीला, भुरभुरा (नरम चूरा) सामग्री है जो चूने से भरपूर, बहुत सुसंगत, अत्यंत झरझरा और आमतौर पर बहुत उपजाऊ होती है।

- पानी आसानी से डूब जाता है इसलिए सतह हमेशा सूखी रहती है, साथ ही धाराएँ बैडलैंड स्थलाकृति विकसित करने के लिए सॉफ्ट लोस के मोटे आवरण में कट सकती हैं।

मरुस्थल में जल क्रियाओं की स्थलाकृति

- यद्यपि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा कम होती है, लेकिन गरज और बादल फटने की घटनाएं होती हैं, जिससे मूसलाधार बारिश होती है, जिससे विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न होते हैं।

- एक बारिश का तूफान कुछ घंटों के भीतर कई इंच बारिश ला सकता है, जो वहां डेरा डाले हुए लोगों को डुबो देता है और मिट्टी से बने घरों को नखलिस्तान में भर देता है;

- साथ ही नालियों और खड्डों (बैडलैंड स्थलाकृति) का निर्माण होता है।

- चूंकि सतही मिट्टी की रक्षा के लिए रेगिस्तान में बहुत कम वनस्पति होती है, बड़ी मात्रा में रॉक कचरे को अचानक प्रचंड जलधारा में ले जाया जाता है जिसे फ्लैश फ्लड कहा जाता है।

- फ्लैश फ्लड में इतनी सामग्री होती है कि प्रवाह तरल कीचड़ बन जाता है।

(a) जब मलबे के समूह को पहाड़ी के तल पर या घाटी के मुहाने पर जमा किया जाता है, तो एक जलोढ़ शंकु या पंखा या सूखा डेल्टा बनता है, जिसके ऊपर अस्थायी धारा कई चैनलों के माध्यम से अधिक सामग्री जमा करती है।

(b) जलोढ़ जमा गर्म धूप से तेजी से वाष्पीकरण और झरझरा जमीन में पानी के नीचे की ओर रिसने के अधीन हैं, और जल्द ही मलबे के टीले को छोड़कर सूख जाते हैं।

अस्थायी झीलें (Temporary lakes)

- प्लायास, सलीना या सालार के नाम से भी जाना जाता है।

- शुष्क या अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में आंतरायिक धाराओं द्वारा अवसादों में बहने से निर्मित।

- उच्च वाष्पीकरण और कम वर्षा के कारण नमक का उच्च प्रतिशत होता है।

बजदा और पेडिमेंट (Bajada & Pediment)

- रेगिस्तानी अवसाद का तल दो विशेषताओं से बना है। बजाडा और पेडिमेंट।

- बाजदा - आंतरायिक धाराओं द्वारा बिछाए गए जलोढ़ सामग्री से बनी निक्षेपण सुविधा।

- पेडिमेंट - आसपास के पर्वतीय अवशेषों के आधार पर बना एक कटावपूर्ण मैदान - खड़ी ढलान।

- लहरें हवा के कारण होती हैं, ज्वार चंद्रमा और सूर्य से गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, और धाराएं ज्वार, हवा और तापमान और महासागरों के विभिन्न क्षेत्रों में घनत्व के अंतर के कारण होती हैं।

समुद्री कटाव (Marine Erosion)

- समुद्री कटाव के सबसे शक्तिशाली एजेंट लहरें हैं, जो पानी की सतह पर हवाओं के व्यापक प्रवाह के कारण उत्पन्न होती हैं, जो आगे बढ़ने वाली लहरों की एक श्रृंखला की स्थापना करती हैं।

- तटों के पास उथले पानी के पास आने पर, उनकी गति कम हो जाती है और लहरें घुमावदार या तट के संरेखण के विरुद्ध अपवर्तित हो जाती हैं।

- उथला पानी, जब लहरों की ऊंचाई से कम होता है, तो उनकी आगे की गति की जाँच करें, लहर का क्रेस्ट मुड़ जाता है और किनारे में टूट जाता है।

- पानी जो अंत में समुद्र तट पर चढ़ता है और भूमि के खिलाफ चट्टान के मलबे को फेंकता है, उसे स्वॉश कहा जाता है, जो पानी पीछे हट जाता है या वापस चूस जाता है उसे बैकवॉश कहा जाता है।

- अपतटीय बहाव में एक अन्य तत्व अंडरटो है, जो तट से दूर तल के पास बहता है।

- यह करंट पुलिंग प्रभाव डालता है जो समुद्री स्नान करने वालों के लिए खतरनाक हो सकता है।

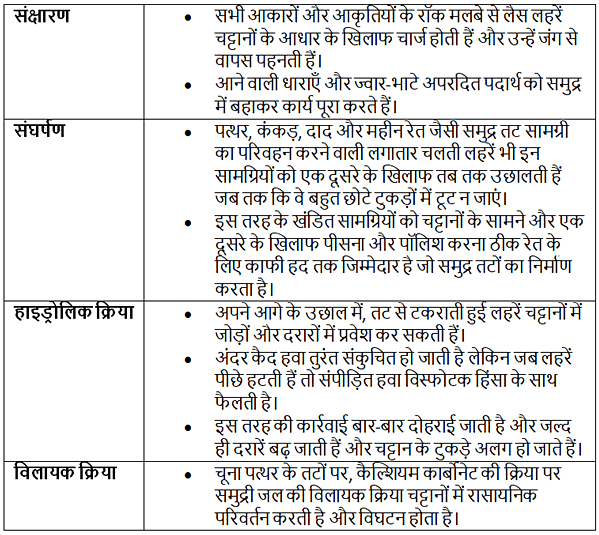

- कटाव का समुद्री एजेंट तटीय परिदृश्य को बदलने के लिए क्षरण, घर्षण, हाइड्रोलिक क्रिया और समाधान के रूप में कार्य करता है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|

FAQs on जीसी लेओंग: शुष्क या रेगिस्तानी भू-आकृतियों का सारांश - Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi

| 1. रेगिस्तानी भू-आकृतियाँ क्या होती हैं? |  |

| 2. रेगिस्तानी भू-आकृतियों का महत्व क्या है? |  |

| 3. शुष्क या रेगिस्तानी भू-आकृतियों में कौन-कौन सी जीवन आवासीय होती हैं? |  |

| 4. रेगिस्तानी भू-आकृतियों का उपयोग कौन-कौन से क्षेत्रों में होता है? |  |

| 5. रेगिस्तानी भू-आकृतियों के बचाव के लिए क्या कार्यवाही की जा सकती है? |  |