स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र - (भाग - 2) - UPSC PDF Download

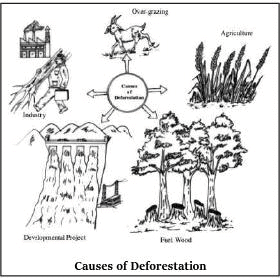

वनों की कटाई

वनों की कटाई जंगल के अलावा किसी चीज़ के लिए जगह बनाने के लिए पेड़ों का स्थायी निष्कासन है। इसमें कृषि या चराई के लिए भूमि को साफ करना या ईंधन, निर्माण या निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग करना शामिल हो सकता है। विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार, वन पृथ्वी की भूमि की सतह के 30% से अधिक को कवर करते हैं।

क्या कारण हैं?

➤ शिफ्टिंग खेती

- इस प्रथा में भूमि के एक पैच को साफ किया जाता है, वनस्पति को जलाया जाता है, और राख को मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, जिससे मिट्टी में पोषक तत्व जुड़ जाते हैं।

- भूमि के इस पैच का उपयोग दो से तीन साल तक फसल उगाने के लिए किया जाता है, और उपज मामूली होती है।

- इस क्षेत्र को फिर से छोड़ दिया जाता है और इसकी उर्वरता को पुनर्प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसी अभ्यास को भूमि के एक ताजा टुकड़े पर कहीं और दोहराया जाता है।

- इस साधना विधि के लिए सभी आवश्यक सरल साधनों का एक सेट है, न कि एक उच्च मशीनीकरण स्तर।

➤ विकास परियोजना

- मानव आबादी काफी बढ़ गई है, इसलिए उनकी आवश्यकताओं के साथ।

- पनबिजली परियोजनाओं, बड़े बांधों और जलाशयों, रेलवे लाइनों और सड़कों जैसी विकास परियोजनाएं बेहद फायदेमंद हैं, लेकिन वे कई पर्यावरणीय समस्याओं से भी जुड़ी हैं।

- इनमें से कई परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की आवश्यकता है।

➤ ईंधन आवश्यकताएँ

- बढ़ती आबादी के साथ जलाऊ लकड़ी की बढ़ती मांग से वनों पर अधिक दबाव बढ़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वनों की कटाई की तीव्रता बढ़ जाती है।

कच्चे माल की आवश्यकताएँ

- लकड़ी का उपयोग कच्चे माल के रूप में विभिन्न उद्योगों द्वारा कागज, प्लाईवुड, फर्नीचर, माचिस की तीली, बक्से, टोकरे, पैकिंग केस आदि बनाने के लिए किया जाता है।

- उद्योग पौधों से अपने कच्चे माल जैसे ड्रग्स, scents और इत्र, राल, मसूड़े, मोम, तारपीन, लेटेक्स और रबर, टैनिन, अल्कलॉइड्स, बीज़वैक्स भी प्राप्त करते हैं।

- इसने वन पारिस्थितिकी तंत्रों पर जबरदस्त दबाव डाला, और विभिन्न अन्य कच्चे माल के लिए उनका अप्रतिबंधित शोषण वन पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण का मुख्य कारण है।

➤ अन्य कारण

- वनों की कटाई से अतिवृष्टि, कृषि, खनन, शहरीकरण, बाढ़, आग, कीट, बीमारियाँ, रक्षा और संचार गतिविधियाँ भी होती हैं।

➤ यह कैसे प्रभावित करता है?

- वनों की कटाई के कारण बंद जंगल (चंदवा स्तर के आधार पर) कम हो गए हैं, जिससे जंगलों में वृद्धि हुई है।

- वन वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपने तत्काल वातावरण में मिट्टी से नमी का पुनर्चक्रण करते हैं जहां यह फिर से बारिश के रूप में फैलता है।

- वनों की कटाई से भूजल स्तर में तत्काल कमी होती है और वर्षा की दीर्घकालिक कमी होती है।

- वनों की कटाई के कारण, यह प्राकृतिक पुन: उपयोग चक्र टूट गया है, और पानी तेजी से अपवाह के माध्यम से खो गया है।

- भारत में खनन की अधिकांश गतिविधियाँ वन क्षेत्रों में की जा रही हैं। स्पष्ट परिणाम वनों की कटाई और मिट्टी का क्षरण है।

- भूमिगत खनन ने भी वनों को काफी नुकसान पहुँचाया है, क्योंकि लकड़ी का उपयोग खदानों की खदानों की छतों को सहारा देने के लिए किया जाता है।

- कई परित्यक्त खदानें खराब हालत में पड़ी हैं और व्यापक रूप से कटाव के कारण हैं जो कि आवास के क्षरण का कारण बन रही हैं।

- वनों की कटाई से बायोटा और पड़ोसी पारिस्थितिक तंत्र, मिट्टी का क्षरण, भूमि क्षरण, भूजल चैनलों का परिवर्तन, प्रदूषण और बिखराव प्रभावित होता है।

ग्रासलैंड इकोसिस्टम

- घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ वर्षा लगभग 25-75 सेमी प्रति वर्ष होती है, एक जंगल का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन एक सच्चे रेगिस्तान से अधिक है।

- विशिष्ट घास के मैदान वनस्पति रूप हैं जो आमतौर पर समशीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं।

- भारत में, वे मुख्य रूप से उच्च हिमालय में पाए जाते हैं। शेष भारत के घास के मैदान मुख्य रूप से स्टेप्स और सवाना से मिलकर बने हैं।

- स्टेप्स और सवाना के बीच मुख्य अंतर यह है कि सभी स्टेपे फोरेज केवल संक्षिप्त गीले मौसम के दौरान प्रदान किए जाते हैं। सवाना चारा काफी हद तक घास से होता है जो गीले मौसम के दौरान और सूखे मौसम में छोटे रेग्रोथ से बढ़ता है।

- स्टेपी संरचनाओं में बड़े रेतीले और खारे मिट्टी पर कब्जा होता है; पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ जलवायु अर्ध-वर्षा होती है, वर्ष में 200 मिमी से कम होती है, शुष्क मौसम 10 से 11 महीने वर्षा में बड़ी भिन्नता होती है।

- मिट्टी हमेशा उजागर होती है, कभी-कभी चट्टानी लेकिन निश्चित या मोबाइल टिब्बा के साथ रेतीली होती है। चारा केवल थोड़े गीले मौसम के दौरान उपलब्ध है। घास की परत विरल है और इसमें मुख्य रूप से वार्षिक घास की प्रजातियाँ हैं।

- राजस्थान के मध्य और पूर्वी भागों में, जहाँ वर्षा लगभग 500 मिमी प्रति वर्ष होती है और शुष्क मौसम छह से आठ महीनों का होता है, शुष्क सवाना चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो गए हैं। खेतड़ी जैसे पेड़ों की विरल आबादी द्वारा डाली गई हल्की छाया घास के विकास का पक्षधर है।

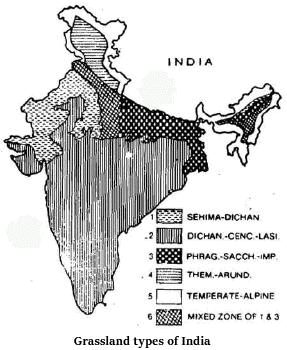

1. ग्रासलैंड के प्रकार

जलवायु परिस्थितियों के आधार पर, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में छह घास के मैदान पाए जाते हैं। चार प्रमुख प्रकार के घास के मैदानों की चर्चा यहाँ की गई है।

➤ सेमीरिड

- इसमें गुजरात, राजस्थान के उत्तरी भाग (अरावली को छोड़कर), पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब शामिल हैं।

- हिल स्पर्स और टिब्बा स्थलाकृति को तोड़ते हैं।

Humid शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्र

- इसमें संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत (नीलगिरि को छोड़कर) शामिल है।

➤ नम उप-नम क्षेत्र

- यह उत्तरी भारत में गंगा जलोढ़ मैदान को कवर करता है।

- स्थलाकृति स्तर है, कम झूठ और बीमार नाली है।

➤ ह्यूमिड मोंटाने क्षेत्र

- यह नम मोंटाने क्षेत्रों और असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नम उप-नम क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

- सवाना की पहचान आर्द्र जंगलों से होती है जो शिफ्टिंग खेती और भेड़ चराई के कारण होती है।

2. घास के मैदानों का आर्थिक महत्व

- भारत भैंसों से लेकर भेड़ तक सभी आकार और आकार के जानवरों के साथ रहता है, और उनमें से लाखों हैं।

- पशुधन धन भारतीय जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह गांव के उद्योगों के लिए ईंधन, मसौदा शक्ति, पोषण और कच्चे माल का एक प्रमुख स्रोत है।

- लेकिन देश में केवल 13 मिलियन हेक्टेयर को ही स्थायी चराई भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके शीर्ष पर, वे अत्यधिक अपमानित अवस्था में मौजूद हैं।

- कई घरेलू और जंगली शाकाहारी लोगों की आबादी को बनाए रखने के लिए ग्रासलैंड बायोम महत्वपूर्ण हैं।

- भारतीय घास के मैदान और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर।

3. चराई का प्रभाव

- भारी चराई के दबाव के कारण, घास के मैदान की गुणवत्ता तेजी से बिगड़ती है। मिट्टी की गीली घास का आवरण कम हो जाता है, माइक्रॉक्लाइमेट सूख जाता है और ज़ेरोफाइटिक पौधों और उधार लेने वाले जानवरों द्वारा आसानी से आक्रमण किया जाता है।

- ह्यूमस कवर की अनुपस्थिति के कारण, खनिज मिट्टी की सतह को भारी रूप से रौंद दिया जाता है, जब गीला होता है, तो यह सतह की परत का छिद्रण पैदा करता है। यह मिट्टी में पानी की घुसपैठ को कम करता है और अपवाह को तेज करता है, जिससे नरम क्षरण होता है।

- ये परिवर्तन ऊर्जा प्रवाह में कमी, और प्राथमिक उत्पादकों के स्तरीकरण और आवधिकता के विघटन में योगदान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप पानी, कार्बन और नाइट्रोजन के जैव-रासायनिक चक्रों का टूटना होता है।

- पानी और हवा का कटाव पूरी तरह से सूखे चरागाह माइक्रॉक्लाइमेट को खराब कर देता है।

4. आग की भूमिका

- घास के मैदान के प्रबंधन में आग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- नम परिस्थितियों में आग पेड़ों पर घास का पक्ष लेती है, जबकि शुष्क परिस्थितियों में रेगिस्तान की झाड़ियों के आक्रमण के खिलाफ घास के मैदानों को बनाए रखने के लिए आग अक्सर आवश्यक होती है।

- जलने से चारा की पैदावार बढ़ती है।

डेजर्ट इकोसिस्टम

- 25 सेमी से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या कभी-कभी गर्म क्षेत्रों में जहां अधिक वर्षा होती है, लेकिन असमान रूप से वार्षिक चक्र में वितरित होते हैं।

- मध्य अक्षांश में बारिश की कमी अक्सर स्थिर उच्च दबाव वाले क्षेत्रों के कारण होती है; समशीतोष्ण क्षेत्रों में रेगिस्तान अक्सर "बारिश छाया" में रहते हैं, जहां ऊंचे पहाड़ समुद्रों से नमी को रोकते हैं।

- इन बायोम की जलवायु को ऊंचाई और अक्षांश द्वारा संशोधित किया जाता है। उच्च ऊंचाई पर और भूमध्य रेखा से अधिक दूरी पर, रेगिस्तान भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास ठंडे और गर्म होते हैं।

- क्रेओसोट बुश, कैक्टस जैसे बारहमासी पौधे पूरे रेगिस्तान के बायोम में बिखरे हुए हैं।

- नमक जमा वाले क्षेत्रों में उथले उदास क्षेत्रों में गीज़-लकड़ी, सीप-लकड़ी और नमक घास आम हैं।

1. अनुकूलन

रेगिस्तानी पौधे गर्म और शुष्क परिस्थितियों में होते हैं।

- ये पौधे निम्नलिखित तरीकों से पानी का संरक्षण करते हैं

(i) वे ज्यादातर झाड़ियाँ हैं।

(ii) पत्तियां अनुपस्थित या आकार में कम होती हैं।

(iii) पत्तियाँ और तने रसीले और पानी के भंडारण वाले होते हैं।

(iv) कुछ पौधों में, यहाँ तक कि तने में प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल होता है।

(v) रूट सिस्टम अच्छी तरह से विकसित और एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है।

वार्षिक जहां भी मौजूद होते हैं, वे केवल बरसात के मौसम में अंकुरित होते हैं, खिलते हैं और प्रजनन करते हैं, गर्मियों और सर्दियों में नहीं। यह मरुस्थलीय स्थिति के लिए एक अनुकूलन है।

- जानवरों को शारीरिक और व्यवहारिक रूप से रेगिस्तान की स्थिति के अनुकूल बनाया जाता है।

(i) वे तेज धावक हैं।

(ii) दिन के समय सूरज की गर्मी से बचने की आदत में वे निशाचर होते हैं।

(iii) वे केंद्रित मूत्र को उत्सर्जित करके पानी का संरक्षण करते हैं।

(iv) शरीर को गर्म जमीन से दूर रखने के लिए आमतौर पर पशु और पक्षियों के लंबे पैर होते हैं।

(v) छिपकली ज्यादातर कीटभक्षी होती हैं और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकती हैं।

(vi) शाकाहारी जानवरों को उनके द्वारा खाए जाने वाले बीजों से पर्याप्त पानी मिलता है।

(vii) ऊंट रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह कई दिनों तक पीने के पानी के बिना लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है।

(viii)स्तनधारी खराब रूप से रेगिस्तानों के अनुकूल होते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां दूसरे रूप से अनुकूलित हो गई हैं। निशाचर कृन्तकों की कुछ प्रजातियाँ पीने के पानी के बिना रेगिस्तान में रह सकती हैं।

2. भारतीय रेगिस्तान - थार रेगिस्तान (गर्म)

- इस क्षेत्र की जलवायु में अत्यधिक सूखे, वर्षा के कम और अनियमित होने की विशेषता है।

- उत्तर भारत की सर्दियों की बारिश शायद ही कभी इस क्षेत्र में प्रवेश करती है।

- तापमान की अत्यधिक विविधता नवंबर से मार्च तक होती है, और रात में तापमान अक्सर हिमांक से नीचे रहता है।

- अप्रैल से जून के दौरान गर्मी तीव्र होती है, बार-बार झुलसा देने वाली हवाएँ बहुत ही निराशाजनक होती हैं।

- वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता हमेशा कम होती है।

- जलवायु सभी वनस्पतियों के लिए शत्रुतापूर्ण है, केवल पौधों और जानवरों के पास खुद को स्थापित करने के लिए विशेष अनुकूलन हैं।

➤ फ्लोरा

- उचित रेगिस्तानी पौधों को दो मुख्य समूहों में विभाजित किया जा सकता है।

(i) बारिश पर सीधे निर्भर करता है और

(ii) भूमिगत जल की उपस्थिति के आधार पर।

➤ पहले समूह में दो प्रकार होते हैं

- बारिश पर सीधे निर्भर होना दो प्रकार का होता है - 'पंचांग' और वर्षा बारहमासी '।

- पंचांग नाजुक वार्षिक हैं, जाहिरा तौर पर किसी भी जेरोफिलस अनुकूलन से मुक्त होते हैं, पतले तने और जड़-प्रणाली और अक्सर बड़े फूल होते हैं। वे बारिश के लगभग तुरंत बाद दिखाई देते हैं, थोड़े समय में फूल और फल विकसित होते हैं, और जैसे ही मिट्टी की सतह परत सूख जाती है, मर जाते हैं।

- बारिश के मौसम के दौरान बारिश बारहमासी जमीन के ऊपर दिखाई देती है, लेकिन एक बारहमासी भूमिगत तना है।

- दूसरा समूह - भूमिगत जल की उपस्थिति पर निर्भर करता है

- अब तक स्वदेशी पौधों की सबसे बड़ी संख्या अच्छी तरह से विकसित जड़ प्रणाली के माध्यम से जमीन की सतह के नीचे गहरे से पानी को अवशोषित कर सकती है, जिसका मुख्य हिस्सा आम तौर पर एक पतला, असाधारण लंबाई का वुडी टैपरोट होता है।

- आम तौर पर, विभिन्न अन्य जेरोफिलस रूपांतरों को कम पत्तियों, घने बालों के विकास, रसीलापन, मोम के कोटिंग्स, मोटी छल्ली, संरक्षित रंध्र, आदि का सहारा लिया जाता है।

➤ फौना

- यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए भारत के कुछ सबसे शानदार घास के मैदान और अभयारण्य का घर है।

- स्तनपायी के बीच, ब्लैकबक, जंगली गधा, चिंकारा, कैराकल, सैंडग्रॉस और रेगिस्तानी लोमड़ी खुले मैदानों, घास के मैदानों और खारे अवसादों में रहते हैं।

- फ्लेमिंगो का घोंसला मैदान और एशियाई जंगली गधा की एकमात्र ज्ञात आबादी, ग्रेट रण, गुजरात के दूरदराज के हिस्से में स्थित है।

- यह क्रेन और फ्लेमिंगो द्वारा उपयोग किया जाने वाला माइग्रेशन फ्लाईवे है।

3. कोल्ड डेजर्ट / शीतोष्ण रेगिस्तान

भारत के ठंडे रेगिस्तान में लद्दाख, लेह और कश्मीर का कारगिल और हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और उत्तरी उत्तरांचल और सिक्किम के कुछ हिस्से शामिल हैं। ये शुष्क क्षेत्र भारतीय मानसून से प्रभावित नहीं हैं क्योंकि ये हिमालय की पर्वतीय प्रणालियों की वर्षा-छाया में स्थित हैं। अत्यधिक ठंड के मौसम और इलाके की विशेषता, वे पौधे के विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। अलग-थलग, बिखरी और अधकपारी जड़ी-बूटियाँ सिकुड़ी हुई पाई जाती हैं। चराई की अवधि 3-4 महीने से कम है।

4. चरित्र

- गंभीर शुष्क स्थिति - शुष्क वायुमंडल

- अधिकांश अवधि के लिए 0 ° C से कम तापमान, सर्दियों के दौरान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।

- तुच्छ मानसून - औसत वार्षिक वर्षा 400 मिमी से कम

- नवंबर और मार्च के बीच भारी बर्फबारी होती है।

- मिट्टी का प्रकार - रेतीले से रेतीले दोमट

- मिट्टी का पीएच - मामूली क्षारीय के लिए तटस्थ।

- मृदा पोषक तत्व - खराब कार्बनिक पदार्थ

- मृदा में जल धारण क्षमता कम होती है।

- पवन का कटाव अधिक आम है।

- संकीर्ण बढ़ती अवधि, ज्यादातर गर्मियों के दौरान।

- अत्यधिक ठंड की स्थिति के कारण, वनस्पति की वृद्धि धीमी और रूकी प्रकृति की है।

जैव विविधता

- कोल्ड रेगिस्तान अत्यधिक आक्रामक, दुर्लभ लुप्तप्राय जीवों का घर है, जैसे एशियाई इबेक्स, तिब्बती अर्गाली, लद्दाख उरियाल, भारल, तिब्बती एंटीलोप (चिरू), तिब्बती गजल, जंगली याक, हिम तेंदुआ, भूरा भालू, तिब्बती भेड़िया, जंगली कुत्ता और जंगली। तिब्बती जंगली गधा ('कियान' भारतीय जंगली गधे का करीबी रिश्तेदार), वूली हैरे, ब्लैक नेक्ड क्रेन आदि।

- ठंडे रेगिस्तान में अल्पाइन मेसोफाइट्स और रेगिस्तानी वनस्पति शामिल हैं।

- शुष्क तापमान क्षेत्र: बेतूला, सालिक्स, जुनिपरस।

- अल्पाइन क्षेत्र: घास के साथ जिपर, बिर्च, रोडोडेंड्रोन।

- स्थायी हिम क्षेत्र: स्थायी रूप से जमी मिट्टी के कारण कोई वनस्पति नहीं।

- ओक, देवदार, देवदार, सन्टी और रोडोडेंड्रॉन महत्वपूर्ण पेड़ हैं।

मरुस्थलीकरण

- मरुस्थलीकरण, शुष्क भूमि में एक प्रकार का भूमि क्षरण है जिसमें जैविक उत्पादकता प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण खो जाती है या मानव गतिविधियों से प्रेरित होती है जिससे उपजाऊ क्षेत्र तेजी से शुष्क हो जाते हैं।

- शुष्क और अल्पारी में, नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली लंबे समय तक होती है, और वनों की कटाई और खनन जैसे मुद्दे मरुस्थलीकरण को बढ़ाते हैं।

- मरुस्थलीकरण समीपवर्ती क्षेत्रों में आने वाली मुख्य समस्या है, जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक फैली हुई है।

इस प्रक्रिया का कारण जलवायु परिवर्तन, सूखा आदि नहीं है, बल्कि मानव क्रियाएं हैं।

का कारण बनता है

- जनसंख्या का दबाव

- मवेशियों की आबादी में वृद्धि, अतिवृष्टि

- कृषि में वृद्धि

- विकास गतिविधियों

- वनों की कटाई

➤ भारत में मरुस्थलीकरण

- भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि उन्नयन एटलस, 2007 के अनुसार, सूखे के तहत देश का प्रतिशत 69.6% है।

- भारत में भूमि क्षरण का कुल क्षेत्र 105.48 मिलियन हेक्टेयर है, जो भारत के कुल भूमि क्षेत्र का 32.07 प्रतिशत है।

- देश का 81.45 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मरुस्थलीकरण (शुष्क भूमि के भीतर भूमि क्षरण) के अंतर्गत है।

➤ नियंत्रण के उपाय

- भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) का हस्ताक्षरकर्ता है।

- मरुस्थलीकरण की समस्याओं को दूर करने के लिए 2001 में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए राष्ट्रीय क्रिया कार्यक्रम तैयार किया गया था।

कुछ प्रमुख कार्यक्रमों ने वर्तमान में लागू किया है कि भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हैं

- एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम

- राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

- ग्रीन इंडिया के लिए राष्ट्रीय मिशन

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

- रिवर वैली प्रोजेक्ट और फ्लड प्रोन नदी के कैचमेंट में मिट्टी संरक्षण

- वर्षा जल क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजना

- डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम

- चारा और चारा विकास योजना-ग्रासलैंड विकास के घटक, जिसमें घास भंडार, कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

वनीकरण

- राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब और ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र दुर्लभ हैं।

- लोगों को अपने घरेलू उपभोग और पशुओं के लिए जलाऊ लकड़ी, लकड़ी और चारे की आवश्यकता होती है।

- वनस्पति की उपस्थिति मिट्टी के क्षरण को रोकती है और शत्रुतापूर्ण जलवायु को संशोधित करती है।

- इस प्रकार, मरुस्थलीय वनीकरण जलवायु, मरुस्थलीकरण को संशोधित करने और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए अपरिहार्य है।

भारतीय वन राज्य रिपोर्ट, 2017

- भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) द्वारा राज्य की वन रिपोर्ट 1987 से द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है।

- भारत वन रिपोर्ट 2017 श्रृंखला में 15 वीं रिपोर्ट है। यह स्वदेशी संसाधन सैट- II उपग्रह के LISS III सेंसर डेटा की व्याख्या पर आधारित है। उपग्रह डेटा की व्याख्या व्यापक और कठोर जमीन-ट्रूटिंग के बाद की जाती है।

- कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन और वृक्षों का आवरण 24.39 प्रतिशत है। 2015 के आकलन की तुलना में देश के वन और ट्री कवर में 8,021 वर्ग किमी (1%) की वृद्धि हुई है। पिछले मूल्यांकन की तुलना में बहुत घने जंगल (VDF) में 1.36% की वृद्धि हुई है। VDF वायुमंडल से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है।

- मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन आवरण है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं।

- 88.93 प्रतिशत फॉरेस्ट कवर के साथ, मिजोरम में प्रतिशत के लिहाज से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हैं, इसके बाद लक्षद्वीप में 84.56 फीसदी है। ISFR 2015 में कहा गया है कि 15 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में वन क्षेत्र के तहत भौगोलिक क्षेत्र का 33 प्रतिशत से अधिक है।

- इनमें से 7 राज्य / केंद्र शासित प्रदेश - मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर में 75 प्रतिशत से अधिक वन हैं, जबकि 8 राज्य हैं- त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादरा और नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और असम में वन आवरण 33 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के बीच है।

- “वन और वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत 24.39% भूमि क्षेत्र के साथ भारत वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर 10 वें स्थान पर है।

- एफएओ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को वन क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक शुद्ध लाभ प्राप्त करने वाले शीर्ष दस देशों में 8 वें स्थान पर रखा गया है।

FAQs on स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र - (भाग - 2) - UPSC

| 1. वनों की कटाईस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? |  |

| 2. वनों की कटाईस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र क्यों महत्वपूर्ण है? |  |

| 3. वनों की कटाईस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कैसे काम करता है? |  |

| 4. वनों की कटाईस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग किन-किन क्षेत्रों में होता है? |  |

| 5. वनों की कटाईस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लाभ क्या हैं? |  |