भौतिक जगत (Physical World) NCERT Solutions | NCERT Textbooks in Hindi (Class 6 to Class 12) - CTET & State TET PDF Download

अभ्यास

प्रश्न.1. विज्ञान की प्रकृति से सम्बन्धित कुछ अत्यन्त पारंगत प्रकथन आज तक के महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइन्स्टाइन द्वारा प्रदान किए गए हैं। आपके विचार से आइन्स्टाइन को उस समय क्या तात्पर्य था, जब उन्होंने कहा था-“संसार के बारे में सबसे अधिक अबोधगम्य विषय यह है कि यह बोधगम्य है?”

हमारे चारों ओर, उपस्थित ब्रह्माण्ड अत्यन्त जटिल है तथा इसमें होने वाली परिघटनाएँ भी अत्यन्त जटिल हैं, परन्तु विज्ञान के अनेक नियम ऐसे हैं जो इन सभी परिघटनाओं की व्याख्या करने में पूर्णतः समर्थ हैं। अतः जब कोई घटना हम पहली बार देखते या सुनते हैं, वह अबोधगम्य होती है, परन्तु जब हम उस घटना से सम्बन्धित सिद्धान्त, नियम, तथ्य आदि का गहन विश्लेषण करते हैं तो वह घटना हमारे लिए बोधगम्य हो जाती है। अत: भौतिक जगत से सम्बद्ध प्रत्येक तथ्य की सुस्पष्ट व्याख्या विज्ञान विषय में उपलब्ध है। जब हमारी जिज्ञासु प्रवृत्ति किसी तथ्य से सम्बद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण जानना चाहती है तो हम उसे जान लेते हैं जिससे जटिल से जटिल परिघटना भी हमारे लिए आश्चर्य का कारण नहीं बनती; अतः आइन्स्टाइन का यह कथन तर्कसंगत है।

प्रश्न.2. “प्रत्येक महान भौतिक सिद्धान्त अपसिद्धान्त से आरम्भ होकर धर्मसिद्धान्त के रूप में समाप्त होता है।” इस तीक्ष्ण टिप्पणी की वैधता के लिए विज्ञान के इतिहास से कुछ उदाहरण लिखिए।

पारम्परिक रूढ़िवादी विचारधारा के विरोध में प्रगट किया गया मत मात्र किवदन्ती माना जाता है। और सर्वमान्य र्निविरोध माना जाने वाला तथ्य नियम होता है। कोपरनिकसे का जिओसैन्ट्रिक सिद्धान्त प्रारम्भ में एक किवदन्ती के रूप में चर्चा का विषय बना, किन्तु टाइकोब्राहं तथा जॉन्स कैपलर द्वारा प्रतिपादित और समर्पित पाये जाने के उपरान्त उसको सर्वमान्य रूप से मान लिया गया। अत: यह नियम बन गया।

प्रश्न.3. “सम्भव की कला ही राजनीति है।” इसी प्रकार “समाधान की कला ही विज्ञान है।” विज्ञान की प्रकृति तथा व्यवहार पर इस सुन्दर सूक्ति की व्याख्या कीजिए।

राजनीति में सब कुछ सम्भव होता है। राजनीतिज्ञ अवसरवादी होते हैं। उनकी न कोई आचार संहिता होती है, न कोई नियम और न कोई उसूल। उनका एकमात्र लक्ष्य सत्ता में बना रहना होता है, साधन चाहे उचित हो अथवा अनुचित। किन्तु वैज्ञानिक घटनाओं का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है। समंक व । संकलित करता है तथा उनका विश्लेषण करता है और प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन करता है। इस प्रकार यह प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन करता है। उसका एकमात्र ध्येय नियमों का पालन तथा प्रतिपादन करना होता है।

प्रश्न.4. यद्यपि अब भारत में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विस्तृत आधार है तथा यह तीव्रता से फैल भी रहा है, परन्तु फिर भी इसे विज्ञान के क्षेत्र में विश्व नेता बनने की अपनी क्षमता को कार्यान्वित करने में काफी दूरी तय करनी है। ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण कारक लिखिए जो आपके विचार से भारत में विज्ञान के विकास में बाधक रहे हैं?

आज भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व में अपना स्थान बना चुका है और उसके पास अपना एक विस्तृत आधार है। चाहे वह मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, रॉके , आयुर्विज्ञान, परिवहन, रक्षायन्त्र, नाभिकीय विज्ञान, अनुसन्धान और बायोटेक्नोलॉजी तथा इंजीनियरिंग कोई भी क्षेत्र क्यों न हो लेकिन फिर भी कुछ कारण ऐसे हैं जिनसे यह विश्व में आज भी एकमान्य वैज्ञानिक शक्ति नहीं है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं:

- विज्ञान प्रबन्धन पर नौकरशाही का कब्जा है।

- अनुसन्धान तथा प्रौद्योगिकी में सामंजस्य का अभाव होता है।

- भारत में कुछ मूलभूत सुविधाओं की कमी।

- वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के सीमित अवसरों की उपलब्धि।

- इस देश में प्रारम्भिक अनुसन्धान के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता।

प्रश्न.5. किसी भी भौतिक विज्ञानी ने इलेक्ट्रॉन के कभी भी दर्शन नहीं किए हैं, परन्तु फिर भी सभी भौतिक विज्ञानियों का इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व में विश्वास है। कोई बुद्धिमान, परन्तु अन्धविश्वासी व्यक्ति इसी तुल्यरूपता को इस तर्क के साथ आगे बढ़ाता है कि यद्यपि किसी ने देखा नहीं है, परन्तु भूतों का अस्तित्व है। आप इस तर्क का खण्डन किस प्रकार करेंगे?

इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की मान्यता के आधार पर अनेक घटनाएँ घटित होती देखी गयी हैं और घटित भी की जा रही हैं। इसके सम्बन्ध में कुछ सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये तथा उनको प्रायोगिक रूप में सिद्ध पाया गया किन्तु भूत की उपस्थिति सिद्ध करने के लिए न तो कोई प्रायोगिक प्रमाण मिला है और न ही तत्सम्बन्धी कोई घटना भी अवलोकित हुई है जिससे इसकी उपस्थिति सिद्ध हो सके। यह एक केवल कल्पना : मात्र तथा अंधविश्वास है।

प्रश्न.6. जापान के एक विशेष समुद्र तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले केकड़े के कवचों (खोल) में से अधिकांश समुरई के अनुश्रुत चेहरे से मिलते-जुलते प्रतीत होते हैं। नीचे इस प्रेक्षित तथ्य की दो व्याख्याएँ दी गई हैं। इनमें से आपको कौन-सा वैज्ञानिक स्पष्टीकरण लगता है?

(i) कई शताब्दियों पूर्व किसी भयानक समुद्री दुर्घटना में एक युवा समुरई डूब गया। उसकी बहादुरी के लिए श्रद्धांजलि के रूप में प्रकृति ने अबोधगम्य ढंगों द्वारा उसके चेहरे को केकड़े के कवचों पर अंकित करके उसे उस क्षेत्र में अमर बना दिया।

(ii) समुद्री दुर्घटना के पश्चात उस क्षेत्र के मछुआरे अपने मृत नेता के सम्मान में सद्भावना प्रदर्शन के लिए, उस हर केकड़े के कवच को जिसकी आकृति संयोगवश समुरई से मिलती-जुलती प्रतीत होती थी, उसे वापस समुद्र में फेंक देते थे। परिणामस्वरूप केकड़े के कवचों की इस प्रकार की विशेष आकृतियाँ अधिक समय तक विद्यमान रहीं और इसीलिए कालान्तर में इसी आकृति का आनुवंशतः जनन हुआ। यह कृत्रिम वरण द्वारा विकास का एक उदाहरण है।

(नोट: यह रोचक उदाहरण कार्ल सागन की पुस्तक “दि कॉस्मॉस’ से लिया गया है। यह इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि प्रायः विलक्षण तथा अबोधगम्य तथ्य जो प्रथम दृष्टि में अलौकिक प्रतीत होते हैं वास्तव में साधारण वैज्ञानिक व्याख्याओं द्वारा स्पष्ट होने योग्य बन जाते हैं। इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों पर विचार कीजिए।)

प्रश्न में दिए गए दोनों कथनों:

- तथा

- में से कथन

- प्रेक्षित तथ्य का वैज्ञानिक स्पष्टीकरण देने में पर्याप्त रूप से समर्थ है।

प्रश्न.7. दो शताब्दियों से भी अधिक समय पूर्व इंग्लैण्ड तथा पश्चिमी यूरोप में जो औद्योगिक क्रान्ति हुई थी उसकी चिंगारी का कारण कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक उपलब्धियाँ थीं। ये उपलब्धियाँ क्या थीं?

जिन मुख्य उपलब्धियों के कारण औद्योगिक क्रान्ति का जन्म हुआ है वह निम्न प्रकार से हैं:

- विद्युत की खोज से ऊर्जा प्राप्ति डाइनमो तथा मोटर की रूपरेखा।

- ऊष्मा और ऊष्मागतिकी पर आधारित इंजन का आविष्कार।

- हाथ की अपेक्षा कपास से 300 गुना गति से बिनौले अलग करने वाली सूती मशीन।

- विस्फोटकों की खोज से न केवल सैन्य बलों, अपितु खनिज दोहन में भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है।

- लोहे को उच्च श्रेणी के स्टील में बदलने वाली ब्लास्ट भट्टी।

- गुरुत्व के अध्ययन से गोलों/तोपों/बन्दूकों से गोली की गति के अध्ययन की खोज।

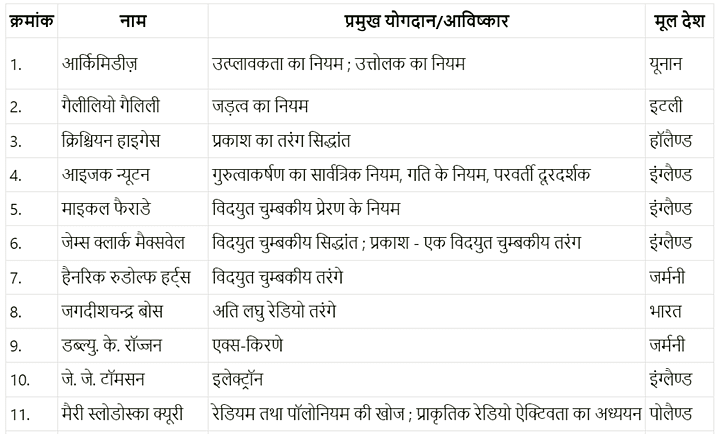

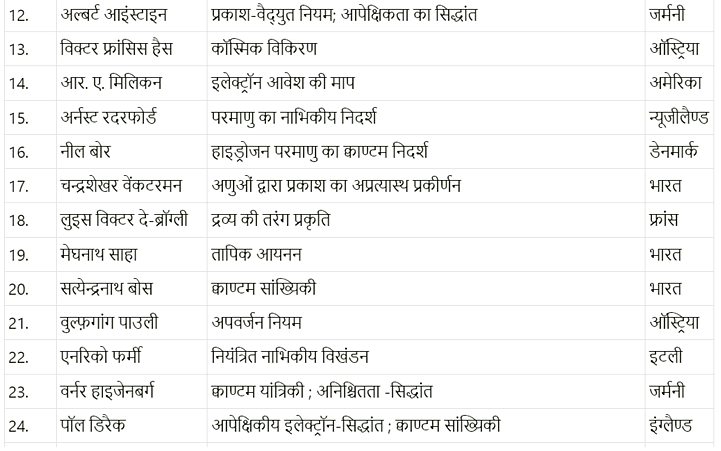

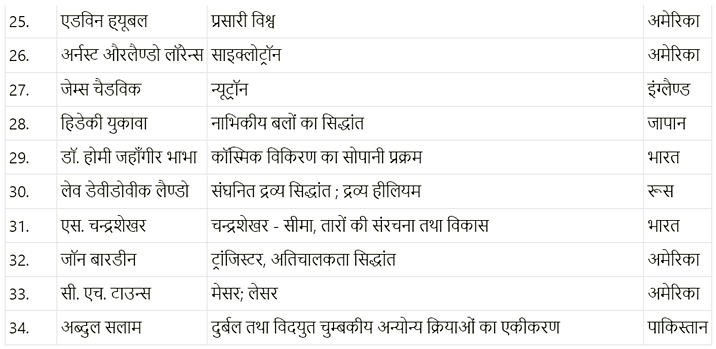

प्रमुख वैज्ञानिकों के नाम की सूची निम्नवत् है:

- क्रिश्चन हाइगेन,

- गैलिलियो गैलिली,

- माइकल फैराडे तथा

- आइजक न्यूटन

प्रश्न.8. प्रायः यह कहा जाता है कि संसार अब दूसरी औद्योगिक क्रान्ति के दौर से गुजर रहा है, जो समाज में पहली क्रान्ति की भाँति आमूलचूल परिवर्तन ला देगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन प्रमुख समकालीन क्षेत्रों की सूची बनाइए जो इस क्रान्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियाँ जो औद्योगिक क्रान्ति लाने में सक्षम हैं, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

- लेजर तकनीक जिसके द्वारा रक्तस्राव के बिना शल्य क्रिया सम्भव हो सकी है तथा जिसके द्वारा रॉकेट तथा उपग्रहों को नियन्त्रित किया जा सकता है।

- सुपरकण्डक्टरों का निर्माण जिसके द्वारा कमरे के ताप पर विद्युत शक्ति बिना हानि के प्रेषित की जा सकती है।

- कम्प्यूटर का बढ़ता हुआ प्रभाव और प्रयोग जिसने मानव की कार्यकुशलता कई गुनी बढ़ा दी है।

- बायोटेक्नोलॉजी का अद्भुत विकास।

प्रश्न.9. बाईसवीं शताब्दी के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर अपनी निराधार कल्पनाओं को आधार मानकर लगभग 1000 शब्दों में कोई कथा लिखिए।

आज हम सदर देशों की यात्रा वाययान, रेलमार्ग अथवा मोटरकार द्वारा करते हैं जो पेटोल अथवा डीजल से चलते हैं। बाईसवीं शताब्दी तक पहुँचते-पहुँचते हम दूर आकाश में स्थित ग्रहों तथा उपग्रहों की यात्रा कर सकेंगे जिनकी अनुमानित दूरी हजारों प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। अनुमान है कि वे यान ईंधन रहित होंगे।

आज उपग्रह को स्थापित करने के लिए रॉकेट का प्रयोग आवश्यक है और उसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म का होना भी आवश्यक है, किन्तु बाईसवीं शताब्दी के आते-आते विज्ञान की प्रगति उस अवस्था तक पहुँच जाएगी कि पृथ्वी से प्रेषित यानों को रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया जा सकेगा। यही नहीं आकाश में भ्रमण करती हुई कार्यशाला भी होगी जो किसी यान में त्रुटि आने पर उसकी आवश्यक देखभाल और मरम्मत भी कर सकेगी।

प्रश्न.10. विज्ञान के व्यवहार पर अपने ‘नैतिक दृष्टिकोणों को रचने का प्रयास कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं किसी संयोगवश ऐसी खोज में लगे हैं जो शैक्षिक दृष्टि से रोचक है। परन्तु उसके परिणाम निश्चित रूप से मानव समाज के लिए भयंकर होने के अतिरिक्त कुछ नहीं होंगे। फिर भी यदि ऐसा है तो आप इस दविधा के हल के लिए क्या करेंगे?

वैज्ञानिक का कार्य प्रकृति के सत्य की खोज करना और उसे फिर प्रकाशन माध्यम से संसार के सामने प्रस्तुत करना है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि एक ही खोज का प्रभाव मानव पर उत्थान और विनाश दोनों के लिये उपयोगी किया जा सकता है। यह बात वैज्ञानिक खोज के व्यावहारिक उपयोग करने वाले पर निर्भर है। यहाँ पर यह बात भी सम्भव हो सकती है कि जो खोज आज विनाशकारी है, वह आगे चलकर लाभकारी भी सिद्ध हो सकती है। यदि मैं एक वैज्ञानिक अन्वेषक हूँ और माना कि मैं स्टेम सेल पर कार्य कर रहा हूँ तो वैज्ञानिक आविष्कारक के रूप में मेरा दायित्व है कि उसके परिणाम समाज के सामने प्रस्तुत करू। राजनेता इसका उपयोग एक विशेष मानव जाति के विकास के लिए करते हैं या फिर डॉक्टर इसका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार के लिए करते हैं, इस बात का ध्यान रखना मेरा कार्य नहीं है। आइस्टाइन ने E = mc² का सूत्र संसार को दिया लेकिन इसका उपयोग हिरोशिमा व नागासाकी पर परमाणु बम गिराने में होगा ऐसा उसने कभी भी नहीं सोचा था। आज यह समीकरण संसार में ऊर्जा उत्पादन के कार्य में लाई जा रही है, जो कि मानव कल्याण का कार्य ही है।

प्रश्न.11. किसी भी ज्ञान की भाँति विज्ञान का उपयोग भी, उपयोग करने वाले पर निर्भर करते हुए, अच्छा अथवा बुरा हो सकता है। नीचे विज्ञान के कुछ अनुप्रयोग दिए गए हैं। विशेषकर कौन-सा अनुप्रयोग अच्छा है, बुरा है अथवा ऐसा है कि जिसे स्पष्ट रूप से वर्गबद्ध नहीं किया जा सकता? इसके बारे में अपने दृष्टिकोणों को सूचीबद्ध कीजिए:

- आम जनता को चेचक के टीके लगाकर इस रोग को दबाना और अन्ततः इस रोग से जनता को मुक्ति दिलाना। (भारत में इसे पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है।)

- निरक्षरता का विनाश करने तथा समाचारों एवं धारणाओं के जनसंचार के लिए टेलीविजन।

- जन्म से पूर्व लिंग-निर्धारण।

- कार्यदक्षता में वृद्धि के लिए कम्प्यूटर।

- पृथ्वी के परितः कक्षाओं में मानव-निर्मित उपग्रहों की स्थापना।

- नाभिकीय शस्त्रों का विकास।

- रासायनिक तथा जैव-युद्ध की नवीन तथा शक्तिशाली तकनीकों का विकास।

- पीने के लिए जल का शोधन।

- प्लास्टिक शल्य क्रिया।

- क्लोनिंग।

- उत्तम- भारत देश इस संक्रामक रोग से पूर्णतया मुक्त हो चुका है।

- उत्तम- इसके द्वारा शिक्षा का प्रसार होता है एवं साथ ही मनोरंजन और ज्ञान में वृद्धि होती है।

- इस ज्ञान का दुरुपयोग सम्भव है। बहुधा भ्रूण के कन्या होने पर (UPBoardSolutions.com) गर्भपात करा दिया जाता है जो भ्रूण हत्या है और सर्वथा अनुचित भी।।

- उत्तम- कार्यकुशलता बढ़ती है।

- उत्तम- उपग्रह की स्थापना ने संचार व्यवस्था में क्रान्ति ला दी है।

- अवांछित- ये सामूहिक विनाश का कारण होते हैं तथा इनके प्रयोग से जो विनाश का तांडव होता है उसका न तो अनुमान लगाया जा सकता है न

- इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है।

- इनका प्रयोग मानवता के विपरीत है या कहिए अमानवीय है।

- श्रेष्ठ– शुद्ध पेयजल मिलने से अनेक रोगों की सम्भावना समाप्त हो जाती है।

- उत्तम- विकृति दूर की जा सकती है।

- उत्तम- निस्संतान दंपत्ति लाभान्वित हो सकते हैं।

प्रश्न.12. भारत में गणित, खगोलिकी, भाषा विज्ञान, तर्क तथा नैतिकता में महान विद्वत्ता की एक लम्बी एवं अटूट परम्परा रही है। फिर भी इसके साथ एवं समान्तर, हमारे समाज में बहुत से अन्धविश्वासी तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण व परम्पराएँ फली-फूली हैं और दुर्भाग्यवश ऐसा अभी भी हो रहा है और बहुत-से शिक्षित लोगों में व्याप्त है। इन दृष्टिकोणों का विरोध करने के लिए अपनी रणनीति बनाने में आप अपने विज्ञान के ज्ञान का उपयोग किस प्रकार करेंगे?

भारत में रूढ़िवादिताएँ और अतार्किक कर्मकाण्ड काफी प्रचलित हैं। इनको समाज से हटाना कोई छोटा-सा सुगम मार्ग नहीं है।

इन व्यवहारों को जन्म देने वाले कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

- समाज के बड़े भाग को शिक्षा से वंचित रखना।

- लोगों में विज्ञान के प्रति ज्ञान का अभाव रहना।

- शासक तथा भूमि मालिकों का स्वार्थ।

- जाति प्रथाः ।

- दूसरों को अज्ञानी रखकर उन पर शासन करने की लालसा रखना।

ज्यादा-से-ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम, जैसे- रेडियो, टी०वी०, समाचार-पत्र, विज्ञान प्रदर्शनियाँ आदि के द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी के विकास में लोगों की रुचि को जाग्रत करके व्यवहार को बदलने से अपने ध्येय की प्राप्ति हो सकती है। इससे लोग शिक्षित हो सकते हैं। अभिभावकों को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिये उन्हें स्कूल भेजने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियन्त्रण पाने के लिये हमें वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना अतिआवश्यक है। यह एक विस्फोटक स्थिति है। इससे लोगों में विज्ञान के प्रति विश्वास उत्पन्न होगा और विज्ञान के ज्ञान का सदुपयोग होगा।

प्रश्न.13. यद्यपि भारत में स्त्री तथा पुरुषों को समान अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी बहुत से लोग महिलाओं की स्वाभाविक प्रकृति, क्षमता, बुद्धिमत्ता के बारे में अवैज्ञानिक विचार रखते हैं। तथा व्यवहार में उन्हें गौण महत्त्व तथा भूमिका देते हैं। वैज्ञानिक तक तथा विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों में महान महिलाओं का उदाहरण देकर इन विचारों को धाराशायी कीजिए तथा अपने को स्वयं तथा दूसरों को भी समझाइए कि समान अवसर दिए जाने पर महिलाएँ पुरुषों के समकक्ष होती हैं।

जन्म से पूर्व तथा जन्म के पश्चात् आहार के पोषक तत्वों का एक बड़ा भाग मानव-मस्तिष्क के विकास में योगदान करता है। यह मानव-मस्तिष्क स्त्री अथवा पुरुष किसी का भी हो सकता है। यदि हम स्त्रियों के प्राचीन इतिहास तथा वर्तमान स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करें तो हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति सदैव सम्मानजनक रही है तथा उन्होंने अनेक उत्कृष्ट कार्य किए हैं। वे प्रत्येक कार्य में सक्षम हैं तथा किसी भी दशा में पुरुषों से कम नहीं हैं। जब्र कभी भी स्त्रियों को अवसर प्राप्त हुआ है, आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए हैं। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, सती अनुसूया (महर्षि अत्रि की पत्नी), रानी कर्मावती, नूरजहाँ, श्रीमती सरोजिनी नायडू, मैडम क्युरी, कल्पना चावला, मार्गेट थेचर, श्रीमती भण्डारनाइके, इन्दिरा गांधी, बछेन्द्री पॉल, श्रीमती संतोष यादव आदि अनेक नाम स्त्रियों के स्वर्णिम इतिहास का वर्णन करते हैं। आज के समय में सानिया मिर्जा का नाम भी स्त्री-जगत में शीर्षस्थ स्थान पर है। इन स्त्रियों को अवसर प्राप्त हुआ तथा इन्होंने अपनी अपूर्व-क्षमता का परिचय दिया। आज भारत सरकार ने रक्षा-सेवाओं के द्वार भी स्त्रियों के लिए खोल दिए हैं तथा वहाँ भी स्त्रियों ने अपनी कार्यदक्षता सिद्ध कर दी है।

अतः यह सत्य है कि समान अवसर दिए जाने पर महिलाएँ पुरुषों के समकक्ष होती हैं।

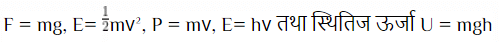

प्रश्न.14. “भौतिकी के समीकरणों में सुन्दरता होना उनका प्रयोगों के साथ सहमत होने की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है।” यह मत महान ब्रिटिश वैज्ञानिक पी०ए०एम० डिरैक का था। इस दृष्टिकोण की समीक्षा कीजिए। इस पुस्तक में ऐसे सम्बन्धों तथा समीकरणों को खोजिए जो आपको सुन्दर लगते हैं।

यह कथन असत्य नहीं है। भौतिकी के समीकरण प्रयोगों से मिलने चाहिए और साथ ही सरल और सुन्दर भी होने चाहिए। आइन्स्टाइन का समीकरण (E = mc²) एक ऐसा ही समीकरण है जो बहुत सुन्दर और याद करने में सरल है। लेकिन इस समीकरण ने बीसवीं शताब्दी में विज्ञान एवं समाज का चेहरा ही बदल दिया है। दूसरा समीकरण F = G है जो कि सामान्य एवं सुन्दर है। एक दी गई स्थिति में इस समीकरण ने खगोल विज्ञान की समझ में ही आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है।

भौतिकी में कुछ अन्य ऐसे ही समीकरण निम्नवत् हैं:

प्रश्न.15. यद्यपि उपर्युक्त प्रक्कथन विवादास्पद हो सकता है परन्तु अधिकांश भौतिक विज्ञानियों का यह मत है कि भौतिकी के महान नियम एक ही साथ सरल एवं सुन्दर होते हैं। डिरैक के अतिरिक्त जिन सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानियों ने ऐसा अनुभव किया उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं-आइन्स्टाइन, बोर, हाइजेनबर्ग, चन्द्रशेखर तथा फाइनमैन। आपसे अनुरोध है कि आप भौतिकी के इन विद्वानों तथा अन्य महानायकों द्वारा रचित सामान्य पुस्तकों एवं लेखों तक पहुँचने के लिए विशेष प्रयास अवश्य करें। (इस पुस्तक के अन्त में दी गई ग्रन्थ-सूची देखिए)। इनके लेख सचमुच प्रेरक हैं।

प्रश्न.16. विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकें आपके मन में यह गलत धारणा उत्पन्न कर सकती हैं कि विज्ञान पढ़ना शुष्क तथा पूर्णतः अत्यन्त गम्भीर है एवं वैज्ञानिक भुलक्कड़, अन्तर्मुखी, कभी न हँसने वाले अथवा खीसे निकालने वाले व्यक्ति होते हैं। विज्ञान तथा वैज्ञानिकों का यह चित्रण पूर्णतः आधारहीन है। अन्य समुदाय के मनुष्यों की भाँति वैज्ञानिक भी विनोदी होते हैं। तथा बहुत से वैज्ञानिकों ने तो अपने वैज्ञानिक कार्यों को गम्भीरता से पूरा करते हुए अत्यन्त विनोदी प्रकृति के साथ साहसिक कार्य करके अपना जीवन व्यतीत किया है। गैमो तथा फाइनमैन इसी शैली के दो भौतिक विज्ञानी हैं। ग्रन्थ सूची में उनके द्वारा रचित पुस्तकों को पढ़ने में आपको आनन्द प्राप्त होगा।

फाइनमैन तथा गैमो द्वारा रचित इन पुस्तकों के नाम निम्नलिखित हैं:

- आर० पी० फाइनमैन द्वारा रचित ‘Surely you are joking, Mr. Feynman’, बेन्टन बुक्स (1986)।

- जी गैमो द्वारा रचित ‘Mr. Tompkins in paperback’, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (1987)। उपर्युक्त पुस्तकों को पढ़ने पर ज्ञात होता है कि वैज्ञानिक भी अन्य समुदाय के मनुष्यों की भाँति ही विनोदी होते हैं। विज्ञान विषय पढ़ना शुष्क तथा पूर्णतः गम्भीर नहीं हैं यदि इसका अध्ययन हम रुचिपूर्वक, तथ्यों को भली-भाँति समझकर करें।

|

967 docs|393 tests

|