पुष्पी पादपों का शारीर (Anatomy of Flowering Plants) NCERT Solutions | NCERT Textbooks in Hindi (Class 6 to Class 12) - CTET & State TET PDF Download

प्रश्न.1. विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम की स्थिति तथा कार्य बताइए।

1. शीर्षस्थ विभज्योतक : ये मुख्य रूप से जड़ व तने के शीर्षों पर तथा पत्तियों के अग्रों पर मिलते हैं जहाँ ये नई-नई कोशिकाएँ बनाते रहते हैं।

2. अन्तर्वेशी विभज्योतक : यह शीर्षस्थ विभज्योतक का अलग होकर छूटा हुआ भाग होता है। जो स्थाई ऊतकों में परिवर्तित न होकर उनके मध्य में छूट जाता है। घासों के पर्यों के आधारों में, पोदीने के तने की पर्व सन्धियों के नीचे यह ऊतक पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में विभाजन के फलस्वरूप पौधों की लम्बाई में वृद्धि होती है।

3. पाश्र्व विभज्योतक : पौधों में इस ऊतक की स्थिति पार्श्व में होती है इसीलिए इसे पार्श्व विभज्योतक कहते हैं। इनकी कोशिकाओं में विभाजन अरीय दिशा में होता है। इनके

उदाहरण : पूलीय कैम्बियम व कॉर्क कैम्बियम हैं।

प्रश्न.2. कॉर्क कैम्बियम ऊतकों से बनता है जो कॉर्क बनाते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? वर्णन करो।

हाँ। हम इस कथन से सहमत हैं कि कॉर्क कैम्बियम ऊतकों से बनता है जो कॉर्क बनाते हैं। ये पार्श्व विभज्योतकों की कोशिकाओं के अरीय दिशा में विभाजन के फलस्वरूप बनता है।

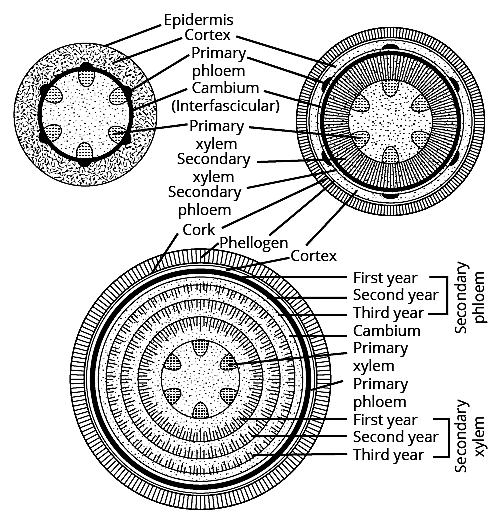

प्रश्न.3. चित्रों की सहायता से काष्ठीय एन्जियोस्पर्म के तने में द्वितीयक वृद्धि के प्रक्रम का वर्णन कीजिए इसकी क्या सार्थकता है?

एन्जियोस्पर्म के तने में द्वितीयक वृद्धि के प्रक्रम का निम्नलिखित वर्णन किया गया है -

- द्वितीयक वृद्धि - शीर्षस्थ विभज्योतक की कोशिकाओं के विभाजन, विभेदन और परिवर्तन के फलस्वरूप प्राथमिक ऊतकों का निर्माण होता है। अत: शीर्षस्थ विभज्योतक के कारण पौधे की लम्बाई में वृद्धि होती है। इसे प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। द्विबीजपत्री तथा जिम्नोस्पर्म आदि काष्ठीय पौधों में पार्श्व विभज्योतक के कारण तने तथा जड़ की मोटाई में वृद्धि होती है। इस प्रकार मोटाई में होने वाली वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि (secondary growth) कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के मध्य विभज्योतक को संवहन एधा (vascular cambium) तथा वल्कुट या परिरम्भ में विभज्योतक को कॉर्क एधा (cork cambium) कहते हैं।

द्वितीयक वृद्धि-द्विबीजपत्री तना- द्वितीयक वृद्धि संवहन एधा (vascular cambium) तथा कॉर्क एधा (cork cambium) की क्रियाशीलता के कारण होती है।

(i) संवहन एधा की क्रियाशीलता - द्विबीजपत्री तने में संवहन बण्डल वर्षी (open) होते हैं। संवहन बंडलों के जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य अंतः पूलीय एधा (interfascicular cambium) होती है। मज्जा रश्मियों की मृदूतकीय कोशिकाएँ जो अंतः:पूलीय एधा के मध्य स्थित होती हैं, विभज्योतकी होकर अंतर पूलीय एधा (interfascicular cambium) बनाती हैं। पूलीय तथा अंतर पूलीय एधा मिलकर संवहन एधा का घेरा बनाती हैं।

(ii) संवहन एधा वलय (vascular cambium ring) - की कोशिकाएँ तने की परिधि के समान्तर तल अर्थात स्पर्शरेखीय तल (tangential plane) में ही विभाजित होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका के विभाजन से जो नई कोशिकाएँ बनती हैं उनमें से केवल एक जाइलम या फ्लोएम की कोशिका में रूपांतरित हो जाती है, जबकि दूसरी कोशिका विभाजन सील (meristematic) बनी रहती है। परिधि की ओर बनने वाली कोशिकाएँ फ्लोएम के तत्वों में तथा केन्द्र की ओर बनने वाली कोशिकाएँ जाइलम के तत्वों में परिवर्द्धित हो जाती हैं। बाद में बनने वाला संवहन ऊतक क्रमशः द्वितीयक जाइलम (secondary xylem) तथा द्वितीयक फ्लोएम (secondary phloem) कहलाता है। ये संरचना तथा कार्य में प्राथमिक जाइलम तथा फ्लोएम के समान होते हैं।

(iii) कॉर्क एधा की क्रियाशीलता - संवहन एधा की क्रियाशीलता से बने द्वितीयक ऊतक पुराने ऊतकों पर दबाव डालते हैं जिसके कारण भीतरी (केन्द्र की ओर उपस्थित) प्राथमिक जाइलम अन्दर की ओर दब जाता है। इसके साथ ही परिधि की ओर स्थित प्राथमिक फ्लोएम नष्ट हो जाता है। इससे पहले कि बाह्य त्वचा (epidermis) की कोशिकाएँ एक निश्चित सीमा तक खींचने के बाद टूट-फूट जाए, अधस्त्वचा (hypodermis) के अंदर की कुछ मृदूतकीय कोशिकाएँ विभज्योतक (meristem) होकर कॉर्क एधा (cork cambium) बनाती हैं। कॉर्क एधा कभी-कभी वल्कुट, अंतस्त्वचा, परिरम्भ (pericycle) आदि से बनती है। कॉर्क एधा तने की परिधि के समानांतर विभाजित होकर बाहर की ओर सुबेरिन युक्त (suberized) कॉर्क या फिलम (cork or phellem) का निर्माण करती है। यह तने के अन्दर के भीतरी ऊतकों की सुरक्षा करती है। कॉर्क एधा से केंद्र की ओर बनने वाली मृदूतकीय (parenchymatous), स्थूलकोण अथवा दृढ़ोतक कोशिकाएँ द्वितीयक वल्कुट (phelloderm) का निर्माण करती हैं। कॉर्क एधा से बने फेलम तथा फेलोडर्म को पेरीडर्म (periderm) कहते हैं। पेरीडर्म में स्थान-स्थान पर गैस विनिमय के लिए वातरन्ध्र (lenticels) बन जाते हैं। द्वितीयक जाइलम वसन्त काष्ठ तथा शरद् काष्ठ में भिन्नत होता है। इसके फलस्वरूप कुछ पौधों में स्पष्ट वार्षिक वलय बनते हैं।

प्रश्न.4. निम्नलिखित में विभेद कीजिए

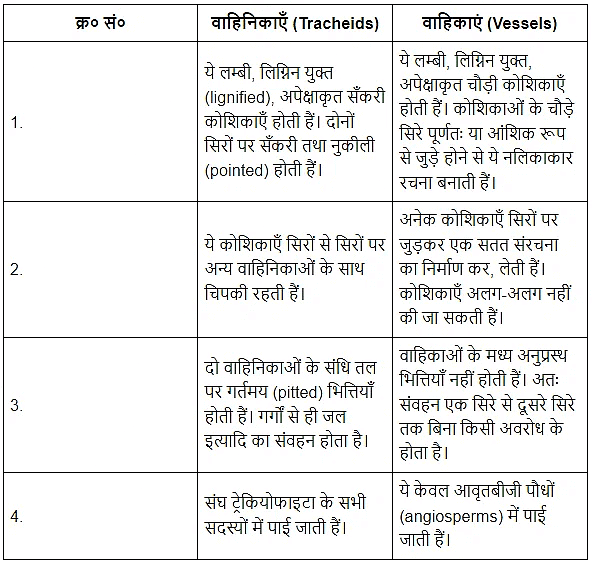

(अ) टैकीड तथा वाहिका

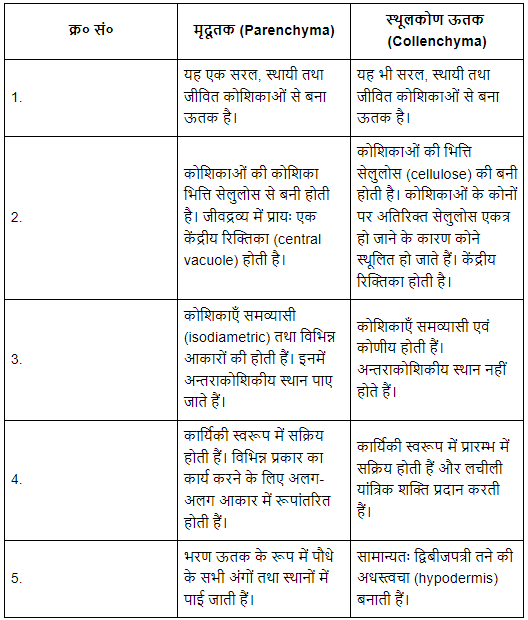

(ब) पैरेन्काइमा तथा कॉलेन्काइमा

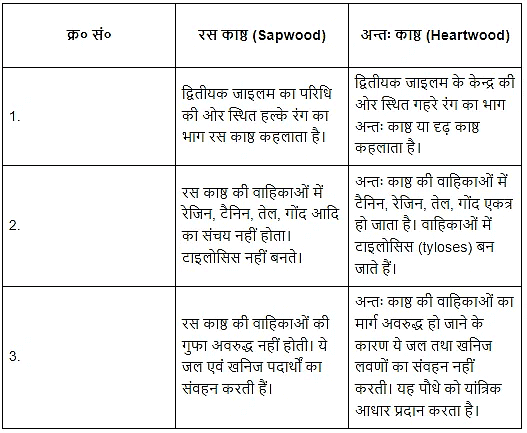

(स) रसदारु तथा अन्तःकाष्ठ

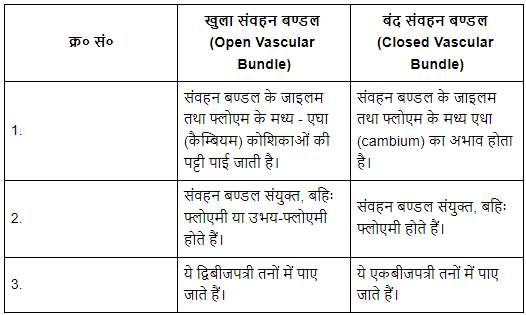

(द) खुला तथा बन्द संवहन बण्डल।

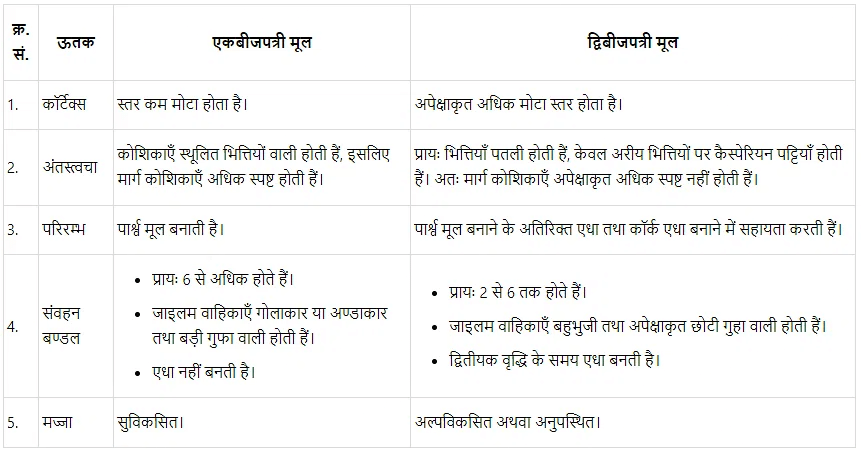

5. निम्नलिखित में शरीर के आधार पर अंतर कीजिए:-

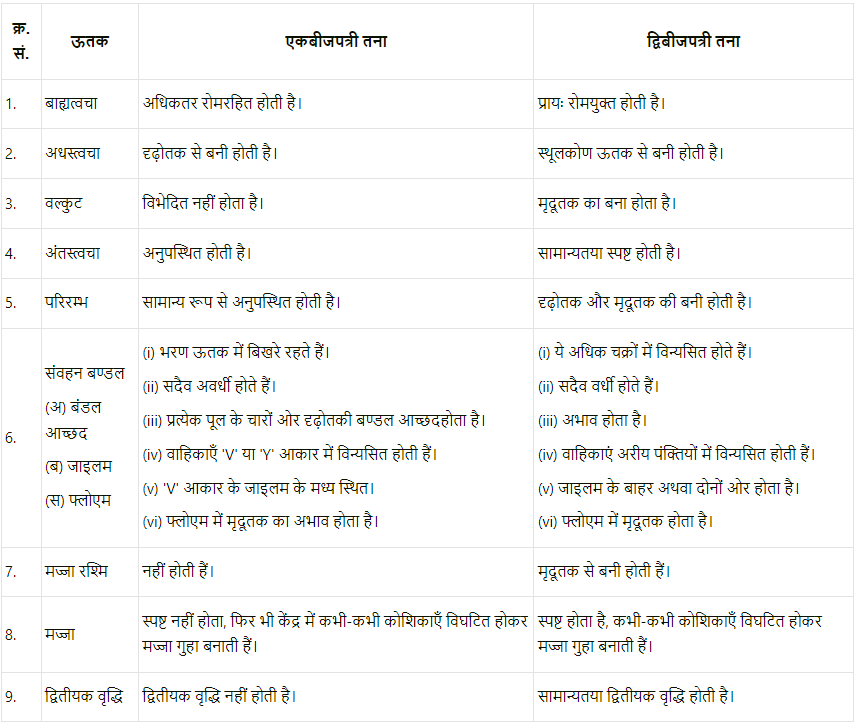

(अ) एकबीजपत्री मूल तथा द्विबीजपत्री मूल ।

(ब) एकबीजपत्री तना तथा द्विबीजपत्री तना।

प्रश्न.6. आप एक शैशव तने की अनुप्रस्थं काट का सूक्ष्मदर्शी से अवलोकन कीजिए। आप कैसे पता करेंगे कि यह एकबीजपत्री तना है अथवा द्विबीजपत्री तना है? इसके कारण बताइए।

शैशव तने की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शीय अवलोकन करके निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर एकबीजपत्री या द्विबीजपत्री तने की पहचान करते हैं

(क) तने के आन्तरिक आकारिकी लक्षण

- बाह्य त्वचा पर उपचर्म (cuticle), रन्ध्र (stomata) तथा बहुकोशीय रोम पाए जाते हैं।

- अधस्त्वचा (hypodermis) उपस्थित होती है।

- अन्तस्त्वचा प्रायः अनुपस्थित या अल्पविकसित होती है।

- परिरम्भ (pericycle) प्रायः बहुस्तरीय होता है।

- संवहन बण्डल संयुक्त (conjoint), बहि:फ्लोएमी (collateral) या उभयफ्लोएमी (bicollateral) होते हैं।

- प्रोटोजाइलम एण्डार्क (endarch) होता है।

(ख) एकबीजपत्री तने के आन्तरिक आकारिकी लक्षण

- बाह्यत्वचा पर बहुकोशिकीय रोम अनुपस्थित होते हैं।

- अधस्त्वचा दृढ़ोतक (sclerenchymatous) होती है।

- भरण ऊतक (ground tissue) वल्कुट, अन्तस्त्वचा, परिरम्भ तथा मज्जा में अविभेदित होता है।

- संवहन बण्डल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं।

- संवहन बण्डल संयुक्त, बहि:फ्लोएमी तथा अवर्थी (closed) होते हैं।

- संवहन बण्डल चारों ओर से दृढ़ोतक से बनी बण्डल अच्छद से घिरे होते हैं।

- जाइलम वाहिकाएँ (vessels) ‘V’ या ‘Y’ क्रम में व्यवस्थित रहती हैं।

(ग) द्विबीजपत्री तने के आन्तरिक आकारिकी लक्षण

- बाह्य त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं।

- अधस्त्वचा (hypodermis) स्थूलकोण ऊतक से बनी होती है।

- संवहन बण्डल एक या दो घेरों में व्यवस्थित होते हैं।

- भरण ऊतक वल्कुट, अन्तस्त्वचा, परिरम्भ, मज्जा तथा मज्जा रश्मियों में विभेदित होता है।

- संवहन बण्डल संयुक्त, बहि:फ्लोएमी या उभयफ्लोएमी और वर्धा (open) होते हैं।

- जाइलम वाहिकाएँ रेखीय (linear) क्रम में व्यवस्थित होती हैं।

प्रश्न.7. सूक्ष्मदर्शी, किसी पौधे के भाग की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीर रचनाएँ दिखाती है?

(अ) संवहन बण्डल संयुक्त, फैले हुए तथा उसके चारों ओर स्क्लेरेन्काइमी आच्छद हैं।

(ब) फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है।

आप कैसे पहचानोगे कि यह किसका है?

एकबीजपत्री तने की आन्तरिक आकारिकी या शारीर में संवहन बण्डल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। संवहन बण्डल संयुक्त तथा अवर्थी होते हैं। संवहन बण्डल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमी बण्डल आच्छद (bundle sheath) होती है। फ्लोएम में फ्लोएम मृदूतक का अभाव होता है। अत: सूक्ष्मदर्शी में प्रदर्शित पौधे का भाग एकबीजपत्री तना है।

प्रश्न.8. जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक क्यों कहते हैं?

जाइलम तथा फ्लोएम को जटिल ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएँ मिलकर एक इकाई के रूप में विभाजित होकर कार्य करती हैं।

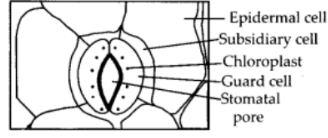

प्रश्न.9. रन्ध्रीतन्त्र क्या है? रन्ध्र की रचना का वर्णन करो और इसका नामांकित चित्र भी बनाओ।

रन्ध्र (Stomata) ऐसी रचनाएँ हैं, जो पत्तियों की बाह्यत्वचा पर पाये जाते हैं। रन्ध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रन्ध्र (stoma= एकवचन) में सेम के आकार की दो कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएँ (guard cells) कहते हैं। एकबीजपत्री पौधों में द्वार कोशिकाएँ डम्बलाकार होती हैं। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा आन्तरिक भित्ति मोटी होती है। द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रन्ध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। कभी-कभी कुछ बाह्यत्वचीय कोशिकाएँ भी रन्ध्र के साथ लगी रहती हैं, इन्हें उप कोशिकाएँ (accessory cells) कहते हैं। रन्ध्रीय छिद्र, द्वारकोशिका तथा सहायक कोशिकाएँ मिलकर रन्ध्री तन्त्र (stomatal system) का निर्माण करती हैं।

प्रश्न.10. पुष्पी पादपों में तीन मूलभूत ऊतक तंत्र बताओ। प्रत्येक तंत्र के ऊतक बताओ।

पुष्पी पादपों में तीन मूलभूत ऊतक तंत्र निम्नवत् हैं

- बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र-मृदूतक।

- भरण ऊतक तंत्र-पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेनकाइमा।

- संवहन ऊतक तंत्र-जाइलम तथा फ्लोएम।

प्रश्न.11. पादप शारीर का अध्ययन हमारे लिए कैसे उपयोगी है?

फार्माकोचोसी (Pharmaconosy) विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत औषधीय महत्त्व के पदार्थों के स्रोत, विशेषताओं और उनके उपयोग का अध्ययन प्राकृतिक अवस्था में किया जाता है। यह अध्ययन मुख्य रूप से पौधों के शारीर (anatomy) पर निर्भर करता है। इमारती लकड़ी (timber) की दिन-प्रतिदिन कमी होती जा रही है, इसीलिए अच्छी इमारती लकड़ीके स्थान पर खराब इमारती लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। शारीर अध्ययन द्वारा लकड़ी की किस्म (quality) का पता लगाया जा सकता है। शारीर अध्ययन द्वारा एकबीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने और जड़ की पहचान की जा सकती है। जीवाश्म शारीर (fossil anatomy) अध्ययन द्वारा प्राचीनकालीन पौधों का ज्ञान होता है। इससे जैवविकास का ज्ञान होता है कि आधुनिक पौधों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन द्वारा चाय, कॉफी, तम्बाकू, केसर, हींग, वनस्पति रंगों, पादप औषधियों में मिलावट (adulteration) का अध्ययन किया जा सकता है। मिलावट के कारण इनकी आन्तरिक संरचना में भिन्नता आ जाती है।

प्रश्न.12. परिचर्म क्या है? द्विबीजपत्री तने में परिचर्म कैसे बनता है?

परिचर्म (Periderm) : कॉर्क एधा की जीवित मृदूतक कोशिका से परिचर्म का निर्माण होता है। कॉर्क एधा या कागजन (cork cambium or phellogen) की कोशिकाएँ विभाजित होकर परिधि की ओर जो कोशिकाएँ बनाती हैं, वे सुबेरिनयुक्त (suberinized) कोशिकाएँ होती हैं। सुबेरिनयुक्त कोशिकाओं से बना यह स्तर कॉर्क या फेलम (cork or phellem) कहलाता है। कॉर्क एधा (cork cambium) से भीतर की ओर बनने वाली मृदूतकीय कोशिकाएँ द्वितीयक वल्कुट या फेलोडर्म (phelloderm) बनाती हैं। फेलम (कॉर्क), कॉर्क एधा तथा द्वितीयक वल्कुट मिलकर परिचर्म (periderm) बनाती हैं।

प्रश्न.13. पृष्ठाधर पत्ती की भीतरी रचना का वर्णन चिह्नित चित्रों की सहायता से कीजिए।

पृष्ठाधर या द्विबीजपत्री पत्ती की संरचना द्विबीजपत्री पौधों की पत्ती की अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित संरचनाएँ दिखाई देती हैं

(क) बाह्यत्वचा (Epidermis) : बाह्यत्वचा सामान्यत: दोनों सतहों पर एककोशिकीय मोटे स्तर के रूप में होती है।

(i) ऊपरी बाह्यत्वचा : यह एक कोशिका मोटा स्तर है। इसकी कोशिकाएँ ढोलकनुमा परस्पर एक-दूसरे से सटी हुई होती हैं। इन कोशिकाओं की बाहरी भित्ति उपचर्म-युक्त होती है। कोशिकाओं में साधारणत: हरितलवक नहीं होते हैं। कुछ पौधों (प्रायः शुष्क स्थानों में उगने वाले पौधों में) में बहुस्तरीय बाह्यत्वचा (multiple epidermis) पाई जाती हैं।

(ii) निचली बाह्यत्वचा : निचली बाह्यत्वचा एक कोशिका मोटे स्तर रूप में पाई जाती है। इस पर पतला उपचर्म होता है। रन्ध्र बहुतायत में पाए जाते हैं। रन्ध्रों की रक्षक कोशिकाओं में हरितलवक पाए जाते हैं। कुछ पत्तियों की ऊपरी बाह्यत्वचा पर भी रन्ध्र होते हैं, किन्तु इनकी संख्या सदैव कम होती है।(ख) पर्णमध्योतक (Mesophyll) : दोनों बाह्यत्वचाओं के मध्य स्थित सम्पूर्ण ऊतक (संवहन बण्डलों को छोड़कर) पर्णमध्योतक कहलाता है। पृष्ठाधर पत्तियों में पर्णमध्योतक दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है

(i) खम्भ ऊतक (Palisade tissue) : ऊपरी बाह्यत्वचा के नीचे लम्बी, खम्भाकार कोशिकाएँ दो-तीन पर्यों में लगी होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य अन्तराकोशिकीय स्थान बहुत कम या नहीं होते हैं। ये रूपान्तरित मृदूतकीय कोशिकाएँ होती हैं। यह प्रकाश संश्लेषी (photosynthetic) ऊतक है।

(ii) स्पंजी ऊतक (Spongy tissue) : खम्भ मृदूतक से लेकर निचली बाह्यत्वचा तक स्पंजी मृदूतक ही होता है। ये कोशिकाएँ सामान्यतः गोल और ढीली व्यवस्था में अर्थात् काफी और स्पष्ट अन्तराकोशिकीय स्थान वाली होती हैं। इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट्स कम संख्या में होते हैं। मध्य शिरा में संवहन पूल के ऊपर तथा नीचे दृढ़ोतक या स्थूलकोण ऊतक पाया जाता है।

(ग) संवहन पूल (Vascular bundles) : पत्ती की अनुप्रस्थ काट में अनेक छोटी-छोटी शिराएँ संवहन पूलों के रूप में दिखाई पड़ती हैं। संवहन पूल जाइलम और फ्लोएम के मिलने से बनता है। आदिदारु (protoxylem) सदैव ऊपरी बाह्यत्वचा की ओर होती है, जबकि अनुदारु (metaxylem) निचली बाह्यत्वचा की ओर होता है। फ्लोएम निचली बाह्यत्वचा की ओर होता है। जाइलम और फ्लोएम के मध्य एधा (cambium) होती है। इस प्रकार संवहन पूल संयुक्त (conjoint), समपार्श्व (collateral) तथा वध (open) होते हैं। प्रत्येक संवहन पूल दृढ़ोतक रेशों से घिरा होता है तथा इसके बाहर मृदूतकीय कोशिकाओं का पूलीय आच्छद होता है। यह बण्डल आच्छद सामान्यत: छोटी-से-छोटी शिरा के चारों ओर भी होता है।

प्रश्न.14. त्वक् कोशिकाओं की रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है?

त्वक कोशिकाएँ : ये पादप शरीर के सभी भागों पर सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण बनाती हैं। यह प्रायः एक कोशिका मोटा स्तर होता है। कोशिकाएँ अनुप्रस्थ काट में ढोलकनुमा (barrel shaped) दिखाई देती हैं। बाहर से देखने पर ये अनियमित आकार की फर्श के टाइल्स की तरह अथवा बहुभुजीय दिखाई देती हैं। ये परस्पर एक-दूसरे से मिलकर अखण्ड सतह बनाती हैं। ये कोशिकाएँ मृदूतकीय कोशिकाओं का रूपान्तरण होती हैं। इन कोशिकाओं में कोशिकाद्रव्य की मात्रा बहुत कम होती है तथा प्रत्येककोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। पौधे के वायवीय भागों की त्वक् कोशिकाएँ उपचर्म (cuticle) से ढकी होती हैं, परन्तु मूलीय त्वचा की कोशिकाओं पर उपचर्म की रक्षात्मक आवरण नहीं होता। तने, पत्ती आदि की त्वक् कोशिकाओं के मध्य रन्ध्र (stomata) पाए जाते हैं। रन्ध्र द्वार कोशिकाओं (guard cells) से घिरे होते हैं। द्वार कोशिकाएँ वृक्काकार होती हैं। द्वार कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएँ कहते हैं। रन्ध्रों का खुलना तथा बन्द होना रक्षक कोशिकाओं की आशूनता पर निर्भर करता है। रन्ध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। रन्ध्रों की स्थिति, संख्या, संरचना, उपचर्म की मोटाई आदि वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करती है।

जड़ों की त्वक कोशिकाओं से एककोशिकीय मूलरोम बनते हैं। ये मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। तने और पत्तियों की त्वक्को शिकाओं से बहुकोशिकीय रोम बनते हैं। पत्ती एवं तने की रोमयुक्त सतह वाष्पोत्सर्जन की दर को नियन्त्रित करने में सहायक होती है। रन्ध्रों के रोमों से ढके रहने के कारण मरुभिद् पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। त्वक् कोशिकाएँ वातावरणीय दुष्प्रभावों से पौधों की सुरक्षा करती हैं।

|

967 docs|393 tests

|