प्राणियों में संरचनात्मक संगठन (Structural Organisation in Animals) NCERT Solutions | NCERT Textbooks in Hindi (Class 6 to Class 12) - CTET & State TET PDF Download

प्रश्न.1. एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए

(i) पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का सामान्य नाम लिखिए।

(ii) केंचुए में कितनी शुक्राणुधानियाँ पाई जाती हैं?

(iii) तिलचट्टे में अण्डाशय की स्थिति क्या है?

(iv) तिलचट्टे के उदर में कितने खंड होते हैं?

(v) मैल्पीघी नलिकाएँ कहाँ मिलती हैं?

(i) तिलचट्टा अथवा कॉकरोच।

(ii) केंचुए में चार जोड़ी शुक्राणुधानियाँ पायी जाती हैं।

(iii) अण्डाशय 4, 5, 6, 7 खंड में आहारनाल के पाश्र्व में स्थित होते हैं।

(iv) दस

(v) मध्यांत्र व पश्चांत्र के संधि स्थल पर।

प्रश्न.2. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए

(i) वृक्कक को क्या कार्य है?

(ii) अपनी स्थिति के अनुसार केंचुए में कितने प्रकार के वृक्कक पाए जाते हैं?

(i) वृक्कक (Nephridia) का कार्य : संघ ऐनेलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन हेतु विशेष प्रकार की कुण्डलित रचनाएँ वृक्कक पाई जाती हैं। ये जल सन्तुलन का कार्य भी करती हैं।

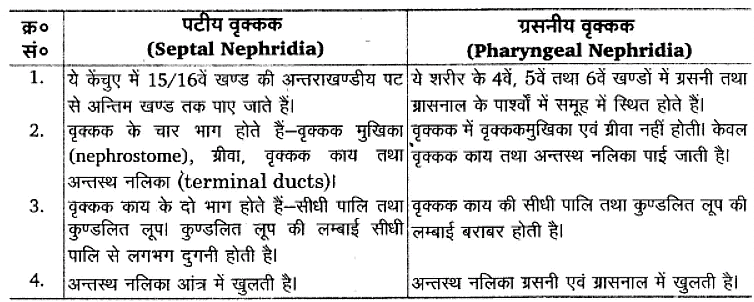

(ii) वृक्कक के प्रकार (Types of Nephridia) : स्थिति के अनुसार वृक्कक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं

(a) पटीय वृक्कक (Septal nephridia)

(b) अध्यावरणी वृक्कक (integumentary nephridia)

(C) ग्रसनीय वृक्कक (pharyngeal nephridia)।

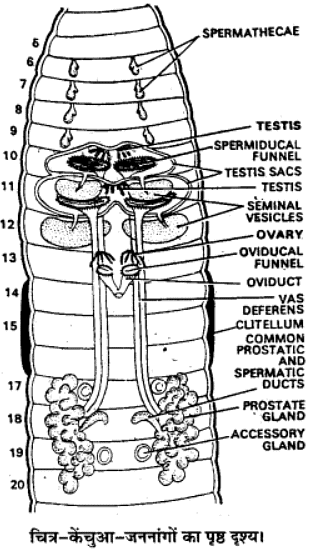

प्रश्न.3. केंचुए के जननांगों का नामांकित चित्र बनाइए।

केंचुएँ के जननांग

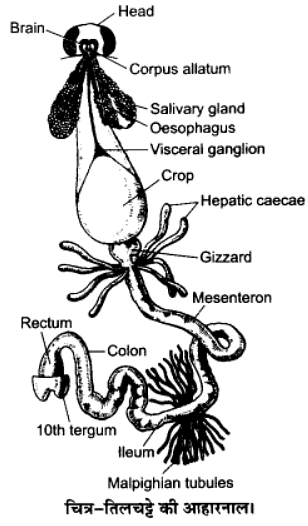

प्रश्न.4. तिलचट्टे की आहारनाल का नामांकित चित्र बनाइए।

तिलचट्टे की आहारनाल

प्रश्न.5. निम्नलिखित में विभेद कीजिए

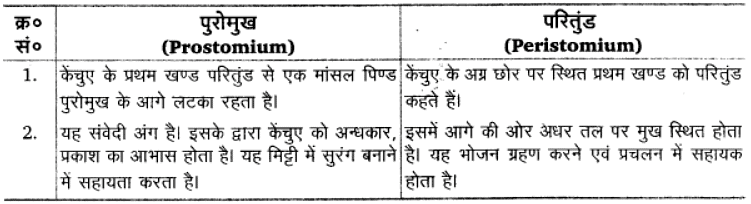

(अ) पुरोमुख एवं परितुंड।

(ब) पटीय (Septal) वृक्कक एवं ग्रसनीय वृक्कक।

प्रश्न.6. रुधिर के कणीय अवयव क्या हैं?

रुधिर के कणीय अवयव रुधिर हल्के पीले रंग का, गाढ़ा, हल्का क्षारीय (pH7-3-7-4) द्रव होता है। स्वस्थ मनुष्य में रुधिर उसके कुल भार का 7% से 8% होता है। इसके दो मुख्य घटक होते हैं

- निर्जीव तरल मैट्रिक्स प्लाज्मा (plasma) तथा

- कणीय अवयव रुधिर कणिकाएँ (blood corpuscles)।

रुधिर कणिकाएँ रुधिर का लगभग 45% भाग बनाती हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं

- लाल रुधिर कणिकाएँ: लाल रुधिर कणिकाएँ कशेरुकी जन्तुओं (vertebrates) में ही पाई जाती हैं। मानव में लाल रुधिराणु 75-8μ व्यास तथा 1-2μ मोटाई के होते हैं। पुरुषों में इनकी संख्या लगभग 50 से 55 लाख किन्तु स्त्रियों में लगभग 45 से 50 लाख प्रति घन मिमी होती है। ये गोलाकार एवं उभयावतल (biconcave) होती हैं। निर्माण के समय इनमें केन्द्रक (nucleus) सहित सभी प्रकार के कोशिकांग (cell organelle) होते हैं किन्तु बाद में केन्द्रक, गॉल्जीकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, सेन्ट्रियोल आदि संरचनाएँ लुप्त हो जाती हैं, इसीलिए स्तनियों के लाल रुधिराणुओं को केन्द्रकविहीन (non-nucleated) कहा जाता है। ऊँट तथा लामा में लाल रुधिराणु केन्द्रकयुक्त (nucleated) होते हैं। लाल रुधिराणुओं में हीमोग्लोबिन (haemoglobin) प्रोटीन होती है। स्तनियों में इनका जीवनकाल लगभग 120 दिन होता है। वयस्क अवस्था में इनका निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन, हीम (haem) नामक वर्णक तथा ग्लोबिन (globin) नामक प्रोटीन से बना होता है। हीम पादपों में उपस्थित क्लोरोफिल के समान होता है, जिसमें क्लोरोफिल के मैग्नीशियम के स्थान पर हीमोग्लोबिन में लौह (Fe) होता है।

हीमोग्लोबिन के एक अणु का निर्माण हीम के 4 अणुओं के एक ग्लोबिन अणु के साथ संयुक्त होने से होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

लाल रुधिराणुओं के कार्य ।

लाल रुधिराणुओं के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं

- यह एक श्वसन वर्णक है। यह ऑक्सीजन वाहक (oxygen carrier) के रूप में कार्य करता है। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के चार अणुओं का संवहन करता है।

- शरीर के अन्त:वातावरण में pH सन्तुलन को बनाए रखने में हीमोग्लोबिन सहायता करता है।

- कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन (transport) कार्बोनिक एनहाइड्रेज (carbonic anhydrase) नामक एन्जाइम की उपस्थिति में ऊतकों से फेफड़ों की ओर करता है।

- श्वेत रुधिर कणिकाएँ।: श्वेत रुधिर कणिकाएँ अनियमित आकार की, केन्द्रकयुक्त, रंगहीन तथा अमीबीय (amoeboid) कोशिकाएँ हैं। इनके कोशिकाद्रव्य की संरचना के आधार पर इन्हें दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है

- ग्रेन्यूलोसाइट्स (Granulocytes) : इनका कोशिकाद्रव्य कणिकामय तथा केन्द्रक पालियुक्त (lobed) होता है, ये तीन प्रकार की होती हैं

(i) बेसोफिल्स (Basophils) : ये संख्या में कम होती हैं। ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का लगभग 0-5 से 2% होती हैं। इनका केन्द्रक बड़ा तथा 2-3 पालियों में बँटा दिखाई देता है। इनका कोशिकाद्रव्य मेथिलीन ब्लू (methylene blue) जैसे— क्षारीय रजंकों से अभिरंजित होता है। इन कणिकाओं से हिपैरिन, हिस्टैमीन एवं सेरेटोनिन स्रावित होता है।

(ii) इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स (Eosinophils or Acidophils) : ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 2-4% होते हैं। इनका केन्द्रक द्विपालिक (bilobed) होता है। दोनों पालियाँ परस्पर महीन तन्तु द्वारा जुड़ी रहती हैं। इनका कोशिकाद्रव्य अम्लीय रंजकों जैसे इओसीन से अभिरंजित होता है। ये शरीर की प्रतिरक्षण, एलर्जी तथा हाइपरसेन्सिटिवटी का कार्य करते हैं। परजीवी कृमियों की उपस्थिति के कारण इनकी संख्या बढ़ जाती है, इस रोग को इओसिनोफिलिया कहते हैं।

(iii) न्यूटोफिल्स या हेटेरोफिल्स (Neutrophils or Heterophils) : ये कुल श्वेत रुधिर कणिकाओं का 60 – 70% होती हैं। इनका केन्द्रक बहुरूपी होता है। यह तीन से पाँच पिण्डों में बँटा होता है। ये सूत्र द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। इनके कोशिकाद्रव्य को अम्लीय, क्षारीय व उदासीन तीनों प्रकार के रंजकों से अभिरंजित कर सकते हैं। ये जीवाणु तथा अन्य हानिकारक पदार्थों का भक्षण करके शरीर की सुरक्षा करते हैं। इस कारण इन्हें मैक्रोफेज (macrophage) कहते हैं।- एग्रैन्यूलोसाइट्स (Agranulocytes) : इनका कोशिकाद्रव्य कणिकारहित होता है। इनका केन्द्रक अपेक्षाकृत बड़ा व घोड़े की नाल के आकार का (horse-shoe shaped) होता है। ये दो प्रकार की होती हैं

(i) लिम्फोसाइट्स (Lymphocytes) : ये छोटे आकार के श्वेत रुधिराणु हैं। इनका कार्य प्रतिरक्षी (antibodies) का निर्माण करके शरीर की सुरक्षा करना है।

(ii) मोनोसाइट्स (Monocytes) : ये बड़े आकार की कोशिकाएँ हैं, जो भक्षकाणु क्रिया (phagocytosis) द्वारा शरीर की सुरक्षा करती हैं।

प्रश्न.7. निम्नलिखित क्या हैं तथा प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं?

(अ) उपास्थि अणु (कोन्ड्रोसाइट)

उपास्थि (cartilage) के मैट्रिक्स में स्थित कोशिकाएँ कोन्ड्रोसाइट्स कहलाती है। ये गर्तिकाओं या लैकुनी (lacunae) में स्थित होती हैं। प्रत्येक गर्तिका में एक-दो या चार कोन्ड्रोसाइट्स होते हैं। कोन्ड्रोसाइट्स की संख्या वृद्धि के साथ-साथ उपास्थि में वृद्धि होती है। कोन्ड्रोसाइट्स द्वारा ही उपास्थि का मैट्रिक्स स्रावित होता है। यह कॉन्ड्रिन प्रोटीन (chondrin protein) होता है। उपास्थियाँ प्रायः अस्थियों के सन्धि स्थल पर पाई जाती हैं।

(ब) तन्त्रिकाक्ष (ऐक्सॉन)

तन्त्रिका कोशिका (neuron) तन्त्रिकातन्त्र का निर्माण करती है। प्रत्येक तन्त्रिका कोशिका के तीन भाग होते हैं

- साइटॉन (cyton)

- डेन्ड्रॉन्स (dendrons) तथा

- ऐक्सॉन (axon)।

साइटॉन से निकले प्रवर्षों में से एक प्रवर्ध अपेक्षाकृत लम्बा, मोटा एवं बेलनाकार होता है। इसे ऐक्सॉन (axon) कहते हैं। यह साइटॉन के फूले हुए भाग ऐक्सॉन हिलोक (axon hillock) से निकलता है। इसकी शाखाओं के अन्तिम छोर पर घुण्डी सदृश साइनेप्टिक घुण्डियाँ (synaptic buttons) होती हैं। ये अन्य तन्त्रिका कोशिका के डेन्ड्रॉन्स के साथ सन्धि बनाती हैं। ऐक्सॉन मेड्यूलेटेड (medullated) या नॉन-मेड्यूलेटेड (non-medullated) होते हैं। ऐक्सॉन श्वान कोशिकाओं (Schwann cells) से बने न्यूरीलेमा (neurilemma) से घिरा होता है। मेड्यूलेटेड ऐक्सॉन में न्यूरीलेमा तथा ऐक्सॉन के मध्य वसीय पदार्थ माइलिन होता है।

(स) पक्ष्माभ उपकला।

इसकी कोशिकाएँ स्तम्भकार या घनाकार होती : हैं। कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर पक्ष्म या सीलिया होते हैं। प्रत्येक पक्ष्म के आधार पर एक आधारकण (basal granule) होता है। पक्ष्मों की गति द्वारा श्लेष्म व अन्य पदार्थ आगे की ओर धकेल दिए जाते हैं। यह श्वास नाल, ब्रौंकाई, अण्डवाहिनी, मूत्रवाहिनी आदि की भीतरी सतह पर पाई जाती हैं।

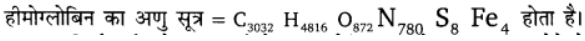

प्रश्न.8. रेखांकित चित्र की सहायता से विभिन्न उपकला ऊतकों का वर्णन कीजिए।

उपकला ऊतक (Epithelial Tissue) : संरचना तथा कार्यों के आधार पर उपकला ऊतक को दो समूहों में बाँटा जाता है-आवरण उपकला (covering epithelium) तथा ग्रन्थिल उपकला (glandular epithelium)।

(क) आवरण उपकला: यह अंगों तथा शरीर सतह को ढके रखता है। यह सरल तथा संयुक्त दो प्रकार की होती है

1. सरल उपकला या सामान्य एपिथीलियम (Simple Epithelium) यह उपकला उन स्थानों पर पाई जाती है, जो स्रावण, अवशोषण, उत्सर्जन आदि का कार्य करते हैं। यह निम्नलिखित पाँच प्रकार की होती हैं

(i) सरल शल्की उपकला (Simple Squamous Epithelium) : कोशिकाएँ चौड़ी, चपटी, बहुभुजीय तथा परस्पर सटी रहती है। शल्की उपकला वायु कूपिकाओं, रुधिर वाहिनियों के आन्तरिक स्तर, हृदय के भीतरी स्तर, देहगुहा के स्तरों आदि में पाई जाती हैं।

(ii) सरल स्तम्भी उपकला (Simple Columnar Epithelium) : इस उपकला की कोशिकाएँ लम्बी तथा परस्पर सटी होती हैं। आहारनाल की भित्ति का भीतरी स्तर इसी उपकला का बना होता है। ये पचे हुए खाद्य पदार्थों का अवशोषण भी करती हैं।

(iii) सरल घनाकार उपकला (Simple Cuboidal Epithelium) : इस उपकला की कोशिकाएँ घनाकार होती हैं। यह ऊर्तक श्वसनिकाओं, मूत्रजनन नलिकाओं, जनन ग्रन्थियों आदि में पाया जाता है। जनन ग्रन्थियों (gonads) में यह ऊतक जनन उपकला (germinal epithelium) कहलाता है।

(iv) पक्ष्माभी उपकला (Ciliated Epithelium) : इसकी कोशिकाएँ स्तम्भाकार अथवा घनाकार होती हैं। इन कोशिकाओं के बाहरी सिरों पर पक्ष्म या सीलिया होते हैं। प्रत्येक पक्ष्म के आधार पर आधार कण (basal granule) होता है। पक्ष्मों की गति द्वारा श्लेष्म तथा अन्य पदार्थ आगे की ओर धकेले जाते हैं। यह उपकला श्वासनाल, अण्डवाहिनी (oviduct), गर्भाशय आदि में पाई जाती है।

(v) कूटस्तरित उपकला (Pseudostratified Epithelium) : यह सरल स्तम्भाकार उपकला को रूपान्तरित स्वरूप है। इसमें कोशिकाओं के मध्य गोब्लेट या म्यूकस कोशिकाएँ स्थित होती हैं। ये ट्रेकिया, श्वसनियों (bronchi), ग्रसनी, नासिका गुहा, नर मूत्रवाहिनी (urethra) आदि में पाई जाती हैं।2. संयुक्त या स्तरित एपिथीलियम या उपकला (Compound or Stratified Epithelium) इसमें उपकला अनेक स्तरों से बनी होती है। कोशिकाएँ विभिन्न आकार की होती हैं। कोशिकाएँ आधारकला (basement membrane) पर स्थित होती हैं। सबसे निचली पर्त की कोशिकाएँ निरन्तर विभाजित होती रहती हैं। बाहरी स्तर की कोशिकाएँ मृत होती हैं। कोशिकाओं की संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार की होती हैं

(i) स्तरित शल्की उपकला (Stratified Squamous Epithelium) : इसमें सबसे बाहरी स्तर की कोशिकाएँ चपटी वे शल्की होती हैं तथा सबसे भीतरी स्तर की कोशिकाएँ स्तम्भी या घनाकार होती हैं। आधारीय जनन स्तर की कोशिकाओं में निरन्तर विभाजन होने से त्वचा के क्षतिग्रस्त होने पर इसका पुनरुदभवन होता रहता है। स्तरित शल्की उपकला किरेटिनयुक्त या किरेटिनविहीन होती है। स्तरित शल्की उपकला त्वचा की अधिचर्म, मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, योनि, मूत्रनलिका, नेत्र की कॉर्निया, नेत्र श्लेष्मा आदि में पाई जाती हैं।

(ii) अन्तवर्ती या स्थानान्तरित उपकला (Transitional Epithelium) : इसमें आधारकला तथा जनन स्तर नहीं होता है। इसकी कोशिकाएँ लचीले संयोजी ऊतक पर स्थित होती हैं। सजीव कोशिकाएँ परस्पर अंगुली सदृश प्रवर्धा (interdigitation) द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये कोशिकाएँ फैलाव व प्रसार के लिए रूपान्तरित होती हैं। यह मूत्राशय, मूत्रवाहिनियों (ureters) की भित्ति का भीतरी स्तर बनाती हैं।

(iii) तन्त्रिका संवेदी उपकला (Neurosensory Epithelium) : यह स्तम्भकार उपकला के रूपान्तरण से बनती है। कोशिकाओं के स्वतन्त्र सिरों पर संवेदी रोम होते हैं। कोशिका के आधार से तन्त्रिका तन्तु (nerve fibres) निकलते हैं। यह नेत्र के रेटिना (retina), घ्राण अंग की श्लेष्मिक कला,अन्त:कर्ण की उपकला आदि में पाई जाती है।(ख) ग्रन्थिल उपकला।

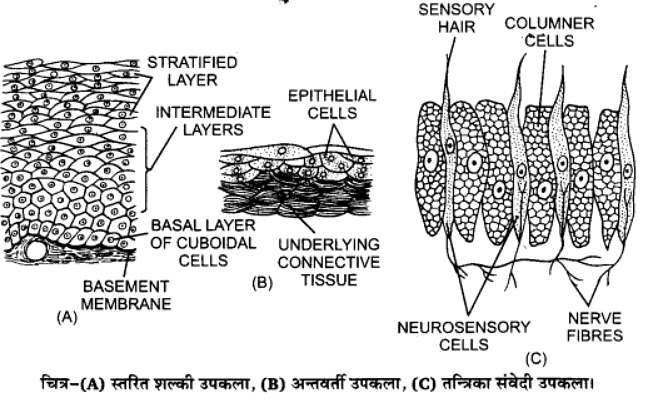

ये घनाकार या स्तम्भाकार उपकला से विकसित होती हैं। ग्रन्थिल कोशिकाएँ एकाकी या सामूहिक होती हैं।

1. एककोशिकीय ग्रन्थियाँ (Unicellular Glands) : ये स्तम्भकार उपकला में एकल रूप में पाई जाती हैं। इन्हें श्लेष्म या गॉब्लेट कोशिकाएँ (goblet cells) कहते हैं।

2. बहुकोशिकीय ग्रन्थियाँ (Multicellular Glands) : ये उपकला के अन्तर्वलन से बनती हैं। इसका निचला भाग स्रावी (glandular) तथा ऊपरी भाग नलिकारूपी होता है; जैसे–स्वेद ग्रन्थियाँ, जठर ग्रन्थियाँ आदि। रचना के आधार पर बहुकोशिकीय ग्रन्थियाँ नलिकाकार, कूपिकाकार होती हैं। ये सरल, संयुक्त अथवा मिश्रित प्रकार की होती हैं। स्वभाव के आधार पर ग्रन्थियाँ मोरोक्राइन (merocrine), एपोक्राइन (apocrine) या होलोक्राइन (holocrine) प्रकार की होती हैं।

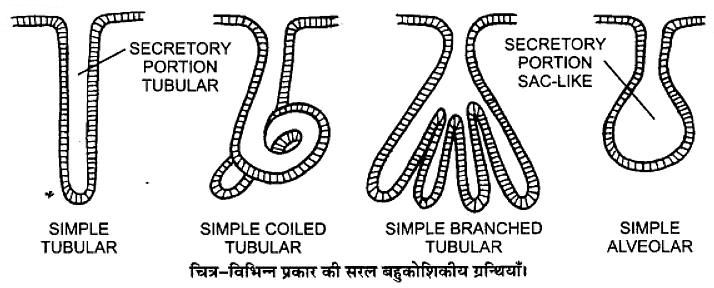

प्रश्न.9. निम्न में विभेद कीजिए

(अ) सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला ऊतक

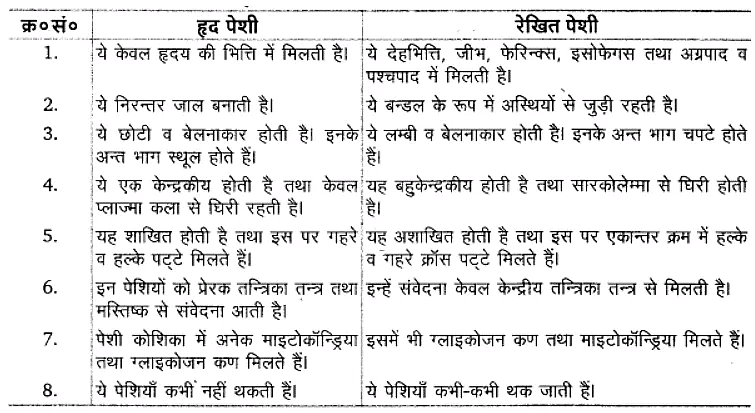

(ब) हृद पेशी तथा रेखित पेशी

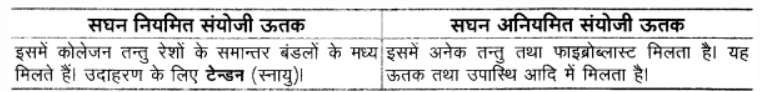

(स) सघन नियमित तथा सघन अनियमित संयोजी ऊतक

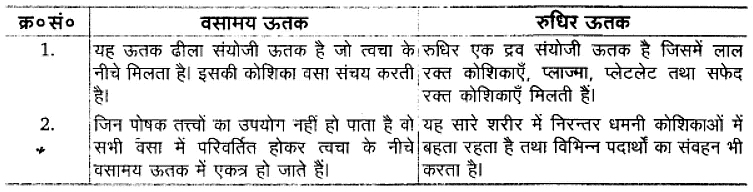

(द) वसामय तथा रुधिर ऊतक

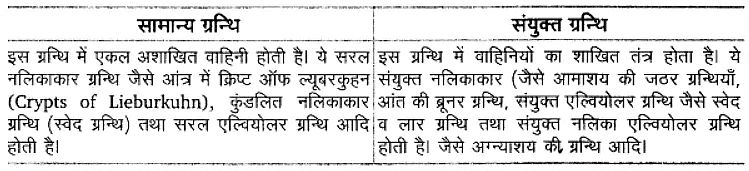

(य) सामान्य तथा संयुक्त ग्रन्थि

प्रश्न.10. निम्न श्रृंखलाओं में सुमेलित न होने वाले अंशों को इंगित कीजिए

(अ) एरिओलर ऊतक, रुधिर, तन्त्रिका कोशिका न्यूरॉन, कंडरा (टेंडन)।

(ब) लाल रुधिर कणिकाएँ, सफेद रुधिर कणिकाएँ, प्लेटलेट, उपास्थि ।

(स) बाह्यस्रावी, अन्तःस्रावी, लार ग्रंथि, स्नायू (लिगामेंट)

(द) मैक्सिला, मैडिबल, लेब्रम, श्रृंगिका (एंटिना)

(य) प्रोटोनीमा, मध्यवेक्ष, पश्चवक्ष तथा कक्षांग (कॉक्स)

(अ) तन्त्रिका कोशिका न्यूरॉन

(ब) उपास्थि

(स) स्नायु (लिगामेंट)

(द) श्रृंगिका (एंटिना)

(य) प्रोटोनीमा।

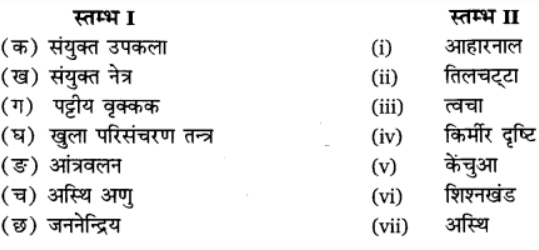

प्रश्न.11. स्तम्भ I तथा स्तम्भ II को सुमेलित कीजिए

(क) (iii)

(ख) (iv)

(ग) (v)

(घ) (i)

(ङ) (i)

(च) (vii)

(छ) (vi)

प्रश्न.12. केंचुए के परिसंचरण तन्त्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

केंचुए का रुधिर परिसंचरण तन्त्र केंचुए में रुधिर परिसंचरण ‘बन्द प्रकार का होता है। रुधिर लाल होता है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला होता है। रुधिराणु रंगहीन तथा केन्द्रकमय होते हैं। केंचुए के रुधिर परिसंचरण में निम्नलिखित । अनुदैर्घ्य रुधिर वाहिनियाँ होती हैं

(i) पृष्ठ रुधिरवाहिनी (Dorsal Blood Vessel) : यह आहारनाल के मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होती है। यह पेशीय, कपाटयुक्त रुधिरवाहिनी होती है। यह अन्तिम खण्डों से रुधिर एकत्र करके प्रथम 13 खण्डों में वितरित कर देती है। रुधिर का अधिकांश भाग चार जोड़ी हृदय द्वारा अधर रुधिरवाहिनी में पहुँच जाता है।

(ii) अधर रुधिरवाहिनी (Ventral Blood vessel) : यह आहारनाल के मध्य अधर तल पर स्थित होती है। यह अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर का वितरण करती है। इसमें कपाट नहीं पाए। जाते।

(iii) पाश्र्व ग्रसनिका रुधिर वाहिनियाँ (Lateral Oesophageal Blood vessels) : एक जोड़ी रुधिर वाहिनियाँ दूसरे खण्ड से 14वें खण्ड तक आहारनाल के पाश्र्यों में स्थित होती हैं। ये रुधिर एकत्र करके ग्रसिकोपरि वाहिनी (supra-oesophageal blood vessel) को पहुँचाती हैं।

(iv) ग्रसिकोपरि वाहिनी (Supra-oesophageal Blood Vessel) : यह आहारनाल के पृष्ठ तल पर 9वें खण्ड से 14वें खण्ड तक फैली होती है। यह पाश्र्व ग्रसनिका से 2 जोड़ी अग्रलूपों (anterior loops) द्वारा रुधिर एकत्र करके अधर रुधिरवाहिनी को पहुँचा देती है।

(v) अधो तन्त्रिकीय रुधिरवाहिनी (Sub-neural Blood vessel) : यह आहारनाल के आंत्रीय भाग में तन्त्रिका रज्जु के नीचे मध्य-अधर तल पर स्थित होती है। यह खण्डीय भागों से रुधिर एकत्र करके योजि वाहिनियों द्वारा पृष्ठ रुधिरवाहिनी में पहुँचा देती है।’

प्रश्न.13. निम्नलिखित के कार्य बताइए

(अ) मेढक की मूत्रवाहिनी

(ब) मैल्पीघी नलिका

(स) केंचुए की देहभित्ति।

(अ) मेढक की मूत्रवाहिनी (Ureter of Frog) : नर मेढक में वृक्क से मूत्रवाहिनी निकलकर क्लोएका में खुलती है। यह मूत्रजनन नलिका का कार्य करती है। मादा मेंढक में मूत्रवाहिनी तथा अण्डवाहिनी (oviduct) क्लोएको में पृथक्-पृथक् खुलती हैं। मूत्रवाहिनी वृक्क से मूत्र को क्लोएका तक पहुँचाती है।

(ब) मैल्पीघी नलिकाएँ (Malpighian tubules) : ये कीटों में मध्यान्त्र तथा पश्चान्त्र के सन्धितल पर पाई जाने वाली पीले रंग की धागे सदृश उत्सर्जी रचनाएँ होती हैं। ये उत्सर्जी पदार्थों को हीमोसील से ग्रहण करके आहारनाल में पहुँचाती हैं।

(स) केंचए की देहभित्ति (Bodywall of Earthworm) : केंचुए की देहभित्ति नम तथा चिकमी होती है। यह श्वसन हेतु गैस विनिमय में सहायक होती है। देहभित्ति का श्लेष्म केंचुए के बिलों (सुरंग) की सतह को चिकना एवं मजबूत बनाता है।

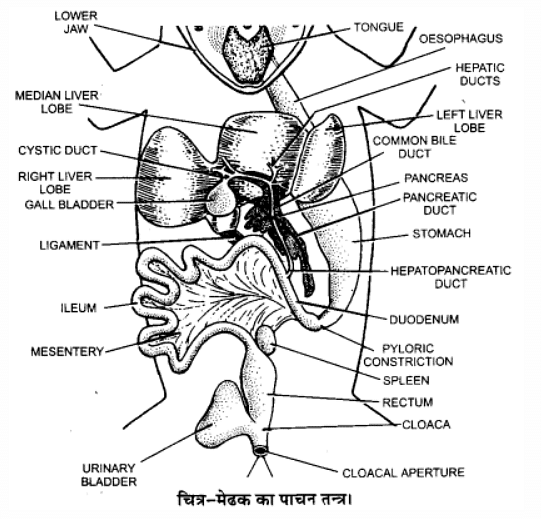

प्रश्न.14. मेढक के पाचन तन्त्र का नामांकित चित्र बनाइए।

मेढक का पाचन तन्त्र

|

967 docs|393 tests

|