लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट (The Crisis of Democratic Order) NCERT Solutions | NCERT Textbooks in Hindi (Class 6 to Class 12) - CTET & State TET PDF Download

प्रश्न.1. बताएँ कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत

(क) आपातकाल की घोषणा 1975 में इन्दिरा गांधी ने की।

(ख) आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए।

(ग) बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी।

(घ) आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

(ङ) सी०पी०आई० ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया।

(क) गलत,

(ख) सही,

(ग) गलत,

(घ) सही,

(ङ) सही।

प्रश्न.2. निम्नलिखित में से कौन-सा आपातकाल की घोषणा के सन्दर्भ में मेल नहीं खाता है-

(क) “सम्पूर्ण क्रान्ति’ का आह्वान

(ख) 1974 की रेल-हड़ताल

(ग) नक्सलवादी आन्दोलन

(घ) इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला

(ङ) शाह आयोग की रिपोर्ट।

(ग) नक्सलवादी आन्दोलन।

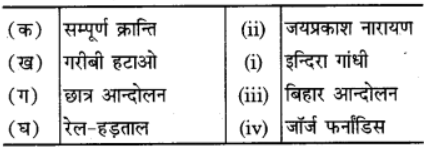

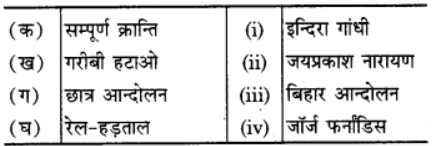

प्रश्न.3. निम्नलिखित में मेल बैठाएँ-

प्रश्न.4. किन कारणों से 1980 के मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े?

सन् 1980 के मध्यावधि चुनावों का मूल कारण जनता पार्टी की सरकार में पारस्परिक तालमेल का अभाव व राजनीतिक अस्थिरता को माना जाता है। सन् 1977 के चुनावों में जनता पार्टी को जनता ने स्पष्ट बहुमत प्रदान किया लेकिन जनता पार्टी के नेताओं में प्रधानमन्त्री के पद को लेकर मतभेद हो गया। आपातकाल का विरोध जनता पार्टी को कुछ दिनों के लिए ही एकजुट रख सका। जनता पार्टी के पास किसी दिशा, नेतृत्व अथवा साझे कार्यक्रम का अभाव था। पहले मोरारजी देसाई, बाद में कुछ समय के लिए चरणसिंह प्रधानमन्त्री बने। केवल 18 महीने में ही मोरारजी देसाई ने लोकसभा में अपना बहमत खो दिया जिसके कारण मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा। मोरारजी देसाई के बाद चरणसिंह कांग्रेस पार्टी के समर्थन से प्रधानमन्त्री बने लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया। इस प्रकार, चरणसिंह भी मात्र चार महीने ही प्रधानमन्त्री पद पर रह पाए। अत: सत्ता के लिए हुई उठा-पटक के कारण सन् 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाए गए।

प्रश्न.5. जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे?

शाह आयोग का गठन 25 जून, 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अतिचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पहलुओं की जाँच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जाँच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इन्दिरा गांधी भी शामिल थीं। वे आयोग के सामने उपस्थित हुईं, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से इनकार कर दिया।

शाह आयोग ने अपनी जाँच के दौरान पाया कि इस अवधि में बहुत सारी ‘अति’ हुई। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत दो अन्तरिम रिपोर्टों और तीसरी तथा अन्तिम रिपोर्ट की सिफारिशी पर्यवेक्षणों और निष्कर्षों को स्वीकार किया। यह रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई।

प्रश्न.6. 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे?

1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके निम्नलिखित कारण बताए थे-

- सरकार ने कहा कि विपक्षी दलों द्वारा लोकतन्त्र को रोकने की कोशिश की जा रही है तथा सरकार को उचित ढंग से कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इसलिए सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। इस सन्दर्भ में श्रीमती गांधी के वाक्य थे-“लोकतन्त्र के नाम पर खुद लोकतन्त्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा। आन्दोलनों से माहौल सरगर्म है और इसके नतीजतन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वह हमारी सेना को विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है।”

- सरकार ने कहा कि विघटनकारी ताकतों का खुला खेल जारी है और साम्प्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मँडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है तो वह कैसे हाथ बाँधकर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ता देखती रहे? चन्द लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंचा रहा है।

- षड्यन्त्रकारी शक्तियाँ सरकार के प्रगतिशील कामों में अड़गे ‘लगा रही हैं और उन्हें गैर-संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती हैं।

प्रश्न.7. 1977 के चुनावों के बाद पहली दफा केन्द्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से सम्भव हुआ?

1977 के चुनावों के बाद केन्द्र में पहली बार विपक्षी दल की सरकार बनने के पीछे अनेक कारण जिम्मेदार रहे, इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

- बड़ी विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना—आपातकाल लागू होने से आहत विपक्षी नेताओं ने आपातकाल के बाद हुए चुनाव के पहले एकजुट होकर ‘जनता पार्टी’ नामक एक नया दल बनाया। नए दल ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व को स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के विरुद्ध थे, इस पार्टी में शामिल हुए।

- जगजीवन राम द्वारा त्यागपत्र देना-चुनाव से पहले जगजीवन राम ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तथा कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नयी पार्टी—’कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी’ बनायी तथा बाद में यह पार्टी जनता पार्टी में शामिल हो गई।

- आपातकाल की ज्यादतियाँ-आपातकाल के दौरान जनता पर अनेक ज्यादतियाँ की गईं; जैसेसंजय गांधी के नेतृत्व में अनिवार्य नसबन्दी कार्यक्रम चलाया गया, प्रेस तथा समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता पर रोक लगा दी गई, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इन सब कारणों से जनता कांग्रेस से नाराज थी और उसने कांग्रेस के विरोध में मतदान किया।

- विपक्षी वोटों के बिखराव का रुकना-सभी विपक्षी दलों द्वारा एकजुट होने से सभी गैर-कांग्रेसी मत एक ही जगह पर पड़े। जनमत का कांग्रेस के विरुद्ध होना तथा सभी गैर-कांग्रेसी मतों का एक ही जगह पड़ना कांग्रेस के हार का सबब बना।

- जनता पार्टी का प्रचार-जनता पार्टी ने सन् 1977 के चुनावों को आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप लिया तथा इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतान्त्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों को मुद्दा बनाया।

प्रश्न.8. हमारी राजव्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ-

(i) नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकों पर इसका असर।

(ii) कार्यपालिका और न्यायपालिका के सम्बन्ध।

(iii) जनसंचार माध्यमों के कामकाज।

(iv) पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयाँ।

(i) आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों को निलम्बित कर दिया गया तथा श्रीमती गांधी द्वारा ‘मीसा कानून’ लागू किया गया जिसमें किसी भी नागरिक को बिना कारण बताए कानूनी हिरासत में लिया जा सकता था।

(ii) आपातकाल में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका एक-दूसरे के सहयोगी हो गए, क्योंकि सरकार ने सम्पूर्ण न्यायपालिका को सरकार के प्रति वफादार रहने के लिए कहा तथा आपातकाल के दौरान कुछ हद तक न्यायपालिका सरकार के प्रति वफादार भी रही। इस प्रकार आपातकाल के दौरान न्यायपालिका कार्यपालिका के आदेशों का पालन करने वाली संस्था बन गई थी।

(iii) आपातकाल के दौरान जनसंचार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, कोई भी समाचार-पत्र सरकार के खिलाफ कोई भी खबर नहीं छाप सकता था तथा जो भी खबर अखबार द्वारा छापी जाती थी उसे पहले सरकार से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती थी।

(iv) आपातकाल के दौरान पुलिस और नौकरशाही, सरकार के प्रति वफादार बनी रही, यदि किसी पुलिस अधिकारी या नौकरशाही ने सरकार के आदेशों को मानने से मना किया तो उसे या तो निलम्बित कर दिया गया या गिरफ्तार कर लिया गया।

प्रश्न.9. भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरणों से करें।

आपातकाल का भारतीय दलीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की इजाजत नहीं थी। आजादी के समय से लेकर सन् 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया, वहीं आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी खराब हुई। आपातकाल के बाद सरकार ने जनवरी 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया। सभी बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर एक नयी पार्टी- “जनता पार्टी’ का गठन कर चुनाव लड़ा और सफलता पायी और सरकार बनाई। इस प्रकार कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक प्रणाली द्वि-दलीय हो जाएगी। लेकिन 18 माह में ही जनता पार्टी का यह कुनबा बिखर गया और पुन: दलीय प्रणाली उसी रूप में आ गई।

प्रश्न.10. निम्नलिखित अवतरण को पढ़ें और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें 1977 के चुनावों के दौरान भारतीय लोकतन्त्र, दो-दलीय व्यवस्था के जितना नजदीक आ गया था उतना पहले कभी नहीं आया। बहरहाल अगले कुछ सालों में मामला पूरी तरह बदल गया। हारने के तुरन्त बाद कांग्रेस दो टुकड़ों में बँट गई ______ जनता पार्टी में भी बड़ी अफरा-तफरी मची ______ डेविड बटलर, अशोक लाहिड़ी और प्रणव रॉय। -पार्था चटर्जी

(क) किन वजहों से 1977 में भारत की राजनीति दो-दलीय प्रणाली के समान जान पड़ रही थी?

(ख) 1977 में दो से ज्यादा पार्टियाँ अस्तित्व में थीं। इसके बावजूद लेखकगण इस दौर को दो-दलीय प्रणाली के नजदीक क्यों बता रहे हैं?

(ग) कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से टूट पैदा हुई?

(क) सन् 1977 में भारत की राजनीति दो-दलीय प्रणाली इसलिए जान पड़ती थी क्योंकि उस समय केवल दो ही दल सत्ता के मैदान में थे-सत्ताधारी दल कांग्रेस एवं मुख्य विपक्षी दल जनता पार्टी।

(ख) लेखकगण इस दौर को दो-दलीय प्रणाली के नजदीक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस कई टुकड़ों में बँट गई और जनता पार्टी में भी फूट हो गई परन्तु फिर भी इन दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता संयुक्त नेतृत्व, साझे कार्यक्रम और नीतियों की बात करने लगे। इन दोनों गुटों की नीतियाँ एक जैसी थीं। दोनों में बहुत कम अन्तर था। वामपन्थी मोर्चे में सी०पी०एम०, सी०पी०आई०, फारवर्ड ब्लॉक, रिपब्लिकन पार्टी की नीति एवं कार्यक्रमों को इनसे अलग माना जा सकता है।

(ग) सन् 1977 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के कारण नेताओं में निराशा पैदा हुई और इस निराशा के कारण फूट पैदा हुई, क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी नेता श्रीमती गांधी के चामत्कारिक नेतृत्व के मोहपाश से बाहर निकल चुके थे, दूसरी ओर जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर फूट पैदा हो गई थी। प्रधानमन्त्री पद के लिए उम्मीदवारों में आपसी होड़ मच गई।

|

967 docs|393 tests

|