International Relations (अंतर्राष्ट्रीय संबंध): December 2024 UPSC Current Affairs | अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) UPSC CSE PDF Download

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते की सफलता के दो वर्ष पूरे होने का जश्न

चर्चा में क्यों?

भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (इंड-ऑस ECTA) ने दो साल सफलतापूर्वक लागू किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। समझौते के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही, भारत सरकार भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के अपने विज़न 2047 उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस विकास गति को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

चाबी छीनना

- ईसीटीए ने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है, जिससे विकास, एमएसएमई, व्यवसाय और रोजगार को लाभ हुआ है।

- भारत को आस्ट्रेलियाई वस्तुओं के 90% से अधिक निर्यात पर टैरिफ कम हो जाएगा, तथा कई वस्तुएं टैरिफ-मुक्त हो जाएंगी।

- भारत से होने वाले 96% आयात अब टैरिफ-मुक्त हैं, तथा अनुमान है कि 2026 तक यह 100% तक पहुंच जाएगा।

- इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक पहुंचाना है।

अतिरिक्त विवरण

- व्यापार पर प्रभाव: द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 2020-21 में 12.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक मजबूत विकास प्रक्षेपवक्र का संकेत देता है।

- क्षेत्रीय लाभ: ECTA से लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में वस्त्र, रसायन और कृषि शामिल हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया को परिधानों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- इस समझौते से भारत को वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के साथ ऑस्ट्रेलियाई बाजार में प्रवेश करने में सुविधा होगी।

- सेवा क्षेत्र का विस्तार: ऑस्ट्रेलिया ने आईटी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में भारत की सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें छात्रों और पेशेवरों के लिए वीज़ा अवसर भी शामिल हैं।

सीरियाई गृहयुद्ध और सीरिया का भविष्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, इस्लामी आतंकवादी समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS) के नेतृत्व में सीरियाई विद्रोहियों ने सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स पर कब्ज़ा करने का दावा किया है, जो राष्ट्रपति बशर अल-असद के शासन के लिए एक बड़ा झटका है। चल रहे गृहयुद्ध के बीच यह घटनाक्रम सीरिया के भविष्य को लेकर चिंताएँ पैदा करता है, क्योंकि उसे विभिन्न विद्रोही गुटों से बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

चाबी छीनना

- सीरिया 1971 से असद परिवार के शासन के अधीन है, तथा बशर अल-असद अपने पिता के उत्तराधिकारी बने हैं।

- 2011 में अरब स्प्रिंग के विरोध प्रदर्शनों को हिंसक दमन का सामना करना पड़ा, जो बढ़कर गृहयुद्ध में बदल गया।

- एचटीएस और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज (एसडीएफ) सहित कई विद्रोही गुट उभरे हैं, जिनमें से प्रत्येक के लक्ष्य अलग-अलग हैं।

- विदेशी प्रभाव महत्वपूर्ण है, रूस और ईरान जैसे देश असद का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अमेरिका और तुर्की असद विरोधी गुटों का समर्थन कर रहे हैं।

- मानवीय संकट के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं, जो आधुनिक इतिहास में सबसे बड़े विस्थापनों में से एक है।

अतिरिक्त विवरण

- ऐतिहासिक संदर्भ: 1971 से सीरिया पर असद परिवार का शासन रहा है, जिसके तानाशाही शासन के कारण जनता में व्यापक असंतोष व्याप्त है।

- अरब स्प्रिंग विद्रोह: 2011 में असद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से प्रेरित थे।

- विद्रोही गुटों का उदय: एचटीएस और फ्री सीरियन आर्मी (एफएसए) सहित विभिन्न समूहों ने असद के शासन को चुनौती देने की कोशिश की है, जिनमें से प्रत्येक को विभिन्न विदेशी शक्तियों का समर्थन प्राप्त है।

- विदेशी प्रभाव: रूस और ईरान जैसे देशों ने असद को सैन्य सहायता प्रदान की है, जबकि अमेरिका और तुर्की ने विपक्षी गुटों का समर्थन किया है, जिससे संघर्ष जटिल हो गया है।

- भारत-सीरिया संबंधों का भविष्य: भारत सीरिया के साथ ऐतिहासिक संबंध बनाए रखता है तथा उसके हितों की रक्षा करते हुए शांतिपूर्ण और समावेशी राजनीतिक प्रक्रिया पर जोर देता है।

- असद शासन का पतन सीरियाई गृहयुद्ध में एक महत्वपूर्ण क्षण है, फिर भी शांति का मार्ग अनिश्चित बना हुआ है। एचटीएस का उदय और जारी विदेशी प्रभाव सीरिया के भविष्य के शासन और स्थिरता के लिए चुनौतियां पेश करता है।

- भारत को अपने नागरिकों और रणनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सीरिया के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाना होगा।

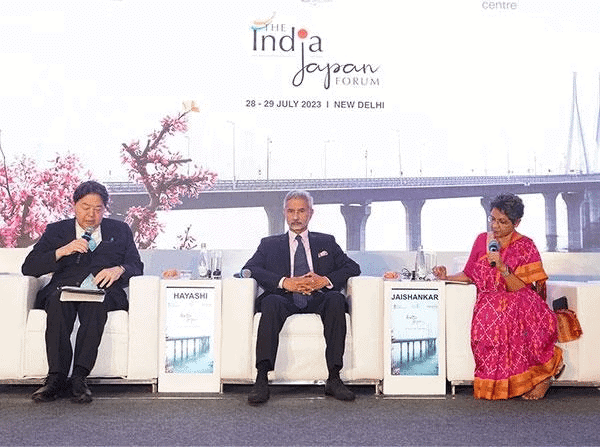

भारत-जापान फोरम 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में एक बैठक के दौरान, भारत के विदेश मंत्री (ईएएम) ने भारत और जापान के बीच रणनीतिक सेमीकंडक्टर गठबंधन की संभावना पर प्रकाश डाला।

चाबी छीनना

- भारत और जापान वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए अपने सेमीकंडक्टर उद्योगों को पुनर्जीवित कर रहे हैं।

- ताइवान के साथ सहयोग का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों को कम करना और चीन पर निर्भरता कम करना है।

- यह साझेदारी भारत के सेमीकंडक्टर मिशन और जापान के पुनरोद्धार प्रयासों का समर्थन करती है, जो रणनीतिक कमजोरियों को कम करने और तकनीकी स्वायत्तता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- यह सहयोग महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीतियों के अनुरूप है।

अतिरिक्त विवरण

- क्वाड का विकास: विदेश मंत्री ने क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका) को पुनर्जीवित करने और विस्तारित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन (2017 से 2021) की सराहना की।

- दायित्व-बंटवारे के लिए क्वाड का समावेशी "उचित हिस्सा" दृष्टिकोण गठबंधन और प्रतिबद्धता संबंधी चिंताओं के प्रति लचीलापन बढ़ाता है, तथा व्यापक अंतर-सरकारी सहयोग के लिए एक मंच के रूप में विकसित होता है।

- चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड): एक रणनीतिक मंच जिसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

- क्वाड क्षेत्रीय सुरक्षा को संबोधित करता है, चीन की आक्रामकता का मुकाबला करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और समुद्री सुरक्षा में सुधार करता है।

- उत्पत्ति: क्वाड की शुरुआत 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद हुई थी, जहाँ अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने मानवीय सहायता प्रदान की थी। इसे औपचारिक रूप से 2007 में स्थापित किया गया था, लेकिन 2008 में निष्क्रिय हो गया और 2017 में इसे पुनर्जीवित किया गया।

- यह शिखर सम्मेलनों, संयुक्त सैन्य अभ्यासों और आर्थिक पहलों के माध्यम से कार्य करता है, लेकिन इसमें नाटो जैसी औपचारिक संरचना का अभाव है।

- भारत के लिए, क्वाड रणनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है, विशेष रूप से चीन का मुकाबला करने और सुरक्षा बढ़ाने में; हालांकि, चुनौतियों में असंतुलित सहयोग और चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव शामिल हैं।

- भारत-जापान फोरम 2024 हिंद-प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच मजबूत होते संबंधों और रणनीतिक साझेदारी का उदाहरण है, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों और मुखर भू-राजनीतिक गतिशीलता के खिलाफ आपसी लचीलापन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

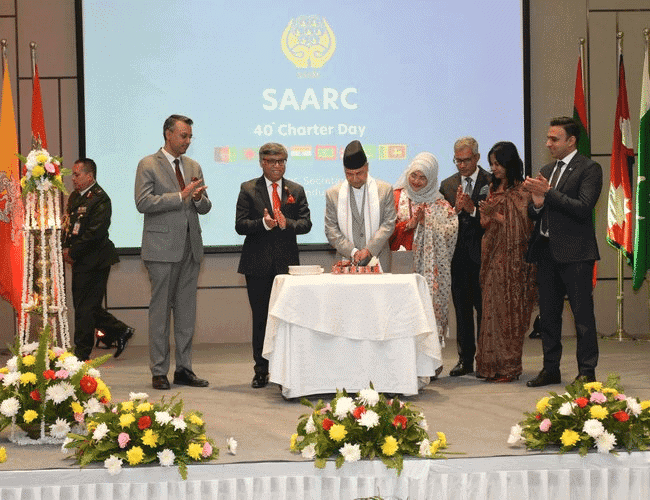

सार्क का 40वां चार्टर दिवस

चर्चा में क्यों?

8 दिसंबर 2024 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) ने अपना 40वां चार्टर दिवस मनाया। यह दिवस SAARC की स्थापना के सम्मान में प्रतिवर्ष मनाया जाता है।

चाबी छीनना

- सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में 7 संस्थापक सदस्यों के साथ हुई थी।

- 2007 में अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना।

- सार्क का उद्देश्य कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास में तेजी लाना और सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।

अतिरिक्त विवरण

- सार्क की उत्पत्ति: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के विचार पर पहली बार 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक के प्रारंभ में चर्चा हुई, जिसकी परिणति 1980 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान द्वारा औपचारिक प्रस्ताव के रूप में हुई।

- उद्देश्य: सार्क के प्राथमिक लक्ष्यों में दक्षिण एशिया में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और इसके सदस्यों के बीच आपसी विश्वास को बढ़ावा देना शामिल है।

- प्रमुख सिद्धांत: सार्क संप्रभु समानता, अहस्तक्षेप और सर्वसम्मति आधारित निर्णय लेने के सिद्धांतों पर काम करता है।

- सार्क का महत्व: 2021 तक, सार्क विश्व के 3% भूमि क्षेत्र, 21% जनसंख्या और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 5.21% प्रतिनिधित्व करता है।

आज के संदर्भ में सार्क की प्रासंगिकता

- संवाद का मंच: चुनौतियों के बावजूद, सार्क दक्षिण एशियाई देशों के बीच संवाद का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है।

- साझा क्षेत्रीय समाधान: एसोसिएशन ने संकट के दौरान अपनी उपयोगिता दिखाई है, तथा कोविड-19 आपातकालीन निधि जैसे प्रयासों का समन्वय किया है।

- आर्थिक एकीकरण की संभावना: 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद के साथ, सार्क में महत्वपूर्ण अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता है।

- बाह्य ढांचे पर अत्यधिक निर्भरता से बचना: सार्क सदस्य देशों को बाह्य संस्थाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपने विकास को नियंत्रित करने में सक्षम बनाता है।

सार्क में भारत का योगदान

- सार्क शिखर सम्मेलन: भारत ने अठारह सार्क शिखर सम्मेलनों में से तीन की मेजबानी की है, जो संगठन में अपनी नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है।

- तकनीकी सहयोग: राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क और दक्षिण एशियाई उपग्रह जैसी पहल क्षेत्रीय तकनीकी उन्नति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

- मुद्रा विनिमय व्यवस्था: भारत द्वारा सार्क सदस्यों के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय व्यवस्था की स्थापना से वित्तीय सहयोग में वृद्धि होगी।

- आपदा प्रबंधन: भारत सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की अपनी अंतरिम इकाई के माध्यम से सार्क देशों में आपदा जोखिम प्रबंधन का समर्थन करता है।

- दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (एसएयू): सार्क देशों के छात्रों को शैक्षिक अवसर प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया।

सार्क के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- राजनीतिक तनाव: द्विपक्षीय संघर्ष, विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच, सहयोग में बाधा डालते हैं।

- कम आर्थिक एकीकरण: अंतर-क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार का केवल 5% है, जो सुधार की महत्वपूर्ण गुंजाइश दर्शाता है।

- असममित विकास: भारत का प्रभुत्व छोटे देशों के बीच अविश्वास को जन्म देता है, जिससे सामूहिक कार्रवाई प्रभावित होती है।

- संस्थागत कमज़ोरियाँ: सर्वसम्मति की आवश्यकता महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति को रोक सकती है।

- बाह्य प्रभाव: बेल्ट एंड रोड पहल जैसी पहलों के माध्यम से चीन का बढ़ता प्रभाव क्षेत्रीय गतिशीलता को जटिल बनाता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

- आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना: SATIS जैसे समझौतों के क्रियान्वयन में तेजी लाना तथा सार्क विकास कोष का विस्तार करना।

- राजनीतिक संघर्षों का समाधान: तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता तंत्र को लागू करना और ट्रैक-II कूटनीति को बढ़ावा देना।

- उप-क्षेत्रीय समूहों का लाभ उठाना: सार्क के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बीबीआईएन और बिम्सटेक जैसी पहलों का उपयोग करना।

- गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों का मुकाबला: आतंकवाद-रोधी और खुफिया जानकारी साझा करने पर सहयोग बढ़ाना।

- संस्थागत तंत्र में सुधार: निर्णय लेने में सुविधा के लिए भारित मतदान प्रणाली पर विचार करें।

- युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करना: छात्र आदान-प्रदान और विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो क्षेत्र की युवा आबादी का उपयोग करते हों।

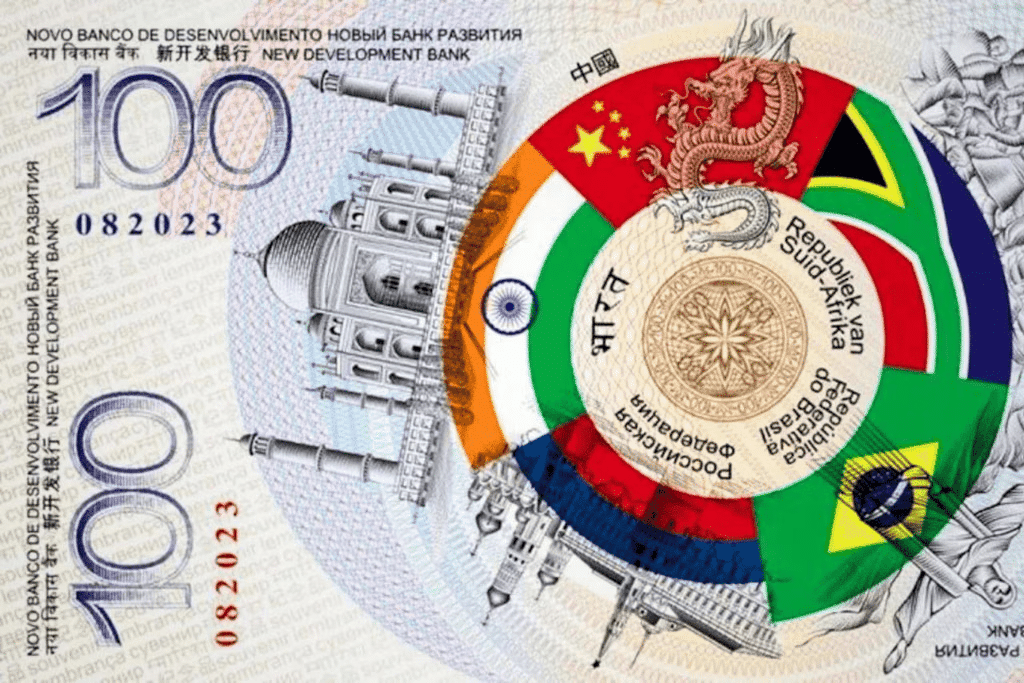

ब्रिक्स राष्ट्र वैकल्पिक मुद्राओं की खोज कर रहे हैं

चर्चा में क्यों?

- अक्टूबर 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने व्यापार में अधिक स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने या अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाने पर बात की ।

- इसके जवाब में, अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चेतावनी दी कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के स्थान पर किसी अन्य मुद्रा को मुख्य वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में समर्थन देते हैं, तो उन्हें 100% आयात शुल्क का सामना करना पड़ सकता है।

- भारत ने अमेरिका के साथ अपने मजबूत आर्थिक संबंधों की पुष्टि करते हुए कहा कि उसकी अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोई योजना नहीं है।

ब्रिक्स देश वैकल्पिक मुद्राओं की खोज क्यों कर रहे हैं?

- लेन-देन लागत में कमी : स्थानीय मुद्राओं के उपयोग से अन्य विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता से बचकर लेन-देन लागत में कमी लाई जा सकती है, जिससे ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार अधिक कुशल हो जाता है।

- डॉलर का प्रभुत्व : अमेरिकी डॉलर 90% से अधिक वैश्विक व्यापार में शामिल है और अंतरराष्ट्रीय भंडार के लिए महत्वपूर्ण है। डॉलर पर भारी निर्भरता का मतलब है कि देश अमेरिकी मौद्रिक नीतियों से प्रभावित होते हैं, जिससे संभावित रूप से आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है।

- कई ब्रिक्स देशों, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के देशों को डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं तक पहुंच पाना मुश्किल लगता है, जिससे उनकी वस्तुओं के आयात और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की क्षमता प्रभावित होती है। स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने से उन्हें अपने बाजारों को बढ़ाने और समूह के भीतर व्यापार को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

- राजनीतिक प्रेरणाएँ : देश अमेरिकी वित्तीय प्रतिबंधों के प्रभाव से बचने के लिए स्थानीय मुद्राओं की ओर भी देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका ने रूस और ईरान को स्विफ्ट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया है , जिससे उन्हें व्यापार के लिए विकल्प तलाशने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

- भू-राजनीतिक कारण : ब्राजील और रूस जैसे देश युआन और रूबल जैसी मुद्राओं को बढ़ावा देकर या यहां तक कि एकीकृत ब्रिक्स मुद्रा पर विचार करके अमेरिकी प्रभाव से अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं ।

- जैसे-जैसे चीन जैसे देश आगे बढ़ते हैं, वे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बनते हैं, जिससे व्यापार के लिए वैकल्पिक मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार

- चीन का दृष्टिकोण : चीन ने इथियोपिया के साथ व्यापार जैसे द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौतों के माध्यम से अपनी मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित किया है ।

- द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौता तब होता है जब दो केंद्रीय बैंक एक मुद्रा की एक निश्चित राशि को दूसरी मुद्रा के साथ विनिमय करने के लिए सहमत होते हैं।

- चीन का वस्तु विनिमय व्यापार मॉडल उसे अफ्रीकी देशों के साथ स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करके वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति देता है, जिन्हें बाद में रेनमिनबी में परिवर्तित कर दिया जाता है , जिससे उसकी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग संभव हो जाता है।

- दक्षिणी अफ्रीका : दक्षिण अफ्रीकी रैंड दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ में व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, जहां नामीबिया , बोत्सवाना , लेसोथो और एस्वतीनी जैसे देश अपनी मुद्राओं के साथ इसका उपयोग करते हैं।

- भारत-रूस : अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण, भारत और रूस ने अपनी स्थानीय मुद्राओं ( रुपया और रूबल ) में व्यापार करना शुरू कर दिया है, तथा अब उनका 90% द्विपक्षीय व्यापार इन्हीं मुद्राओं या अन्य मुद्राओं में होता है।

अमेरिकी डॉलर से दूर जाने के संभावित जोखिम क्या हैं?

- चीनी प्रभुत्व : अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने से चीन की आर्थिक शक्ति में वृद्धि के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन वैश्विक व्यापार में युआन की बड़ी भूमिका चाहता है , खासकर अन्य ब्रिक्स देशों के साथ।

- कार्यान्वयन चुनौतियां : ब्रिक्स मुद्रा बनाने या स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने में समस्याएं आती हैं, जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण बैंकिंग संबंधी चिंताएं, जिससे बड़े पैमाने पर इसे अपनाना मुश्किल हो जाता है।

- कई ब्रिक्स मुद्राओं का विश्व स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे व्यापार के लिए उनकी प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

- जो देश आयात की तुलना में अधिक निर्यात करते हैं, उन्हें व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, जिससे स्थानीय मुद्राओं का उपयोग जटिल हो सकता है।

- तरलता संबंधी मुद्दे : अमेरिकी डॉलर बहुत तरल है और व्यापक रूप से स्वीकार्य है, जबकि अन्य मुद्राओं की स्वीकार्यता का स्तर उतना नहीं हो सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन कठिन हो जाता है।

- अस्थिरता और विनिमय दर जोखिम : डॉलर से दूर जाने के दौरान देशों को विनिमय दर में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर उनके वित्तीय बाजार कम स्थिर हैं। इससे व्यापार और निवेश बाधित हो सकता है।

ब्रिक्स आयात पर 100% अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभाव क्या हैं?

- वैश्विक व्यापार पर प्रभाव : ऐसे टैरिफ ब्रिक्स देशों को आपस में व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे डॉलर से दूरी बनाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

- इससे गैर-अमेरिकी बाजारों के साथ अधिक व्यापार हो सकता है, वैश्विक व्यापार पर अमेरिकी प्रभाव कम हो सकता है और संभवतः ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और चीनी रेनमिनबी जैसी अन्य आरक्षित मुद्राओं का उपयोग बढ़ सकता है ।

- अमेरिका पर प्रभाव : ब्रिक्स देशों के आयात पर 100% टैरिफ से आयात लागत में वृद्धि होगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, तथा संभवतः आयात तीसरे पक्ष के देशों की ओर बढ़ सकता है।

- इस स्थिति के कारण अमेरिकी विनिर्माण को महत्वपूर्ण बढ़ावा दिए बिना अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ सकती हैं।

- ब्रिक्स देश अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ लगा सकते हैं, जिससे व्यापार तनाव बढ़ेगा और वैश्विक व्यापार गतिशीलता प्रभावित होगी।

- अमेरिका की आर्थिक ताकत व्यापार में डॉलर की भूमिका से जुड़ी हुई है। विकल्पों के बढ़ते इस्तेमाल से उसकी वित्तीय ताकत कमजोर हो सकती है और अमेरिका को अधिक विविधतापूर्ण वैश्विक बाजार के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत होगी।

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बेहतर बनाने के लिए भारत की क्या पहल हैं?

- रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण : 2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में, विशेष रूप से रूस के साथ, भारतीय रुपये में व्यापार चालान और भुगतान की अनुमति दी।

- यूपीआई जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपये के उपयोग को बढ़ावा देना है।

|

7 videos|129 docs

|