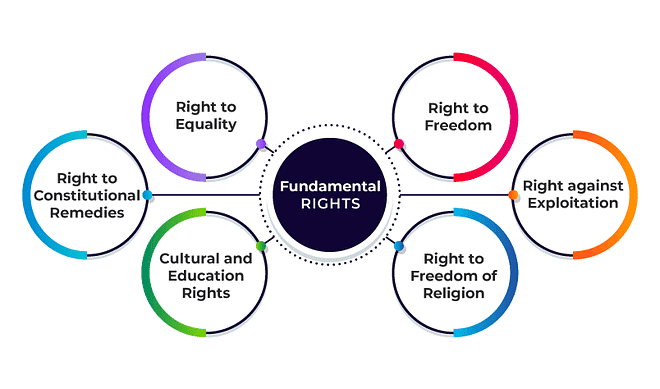

संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं और सरकार द्वारा किए गए किसी भी संभावित अत्याचार के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार निम्नलिखित हैं: 1. <b>समानता का अधिकार (Article 14-18)</b>: यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति का अधिकार देता है। 2. <b>स्वतंत्रता का अधिकार (Article 19-22)</b>: यह नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें बोलने, अभिव्यक्ति, संघ बनाने और आंदोलन करने की स्वतंत्रता शामिल है। 3. <b>शोषण के खिलाफ अधिकार (Article 23-24)</b>: यह मानव तस्करी और बलात्कारी कामों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। 4. <b>धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Article 25-28)</b>: यह नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने और धार्मिक प्रथाओं का पालन करने का अधिकार देता है। 5. <b>संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (Article 29-30)</b>: यह अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और अपनी भाषा और शिक्षा के अधिकार की रक्षा करता है। 6. <b>संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय का अधिकार</b>: यह नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ याचिका दायर करने का अधिकार प्रदान करता है। ये मौलिक अधिकार न केवल नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हैं, बल्कि यह एक लोकतांत्रिक समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। - UPSC PDF Download

परिचय

संविधान का भाग III सही रूप से भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें 'न्यायालय में मान्य' मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी और व्यापक सूची शामिल है। वास्तव में, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अन्य देशों के संविधान, विशेषकर अमेरिका के संविधान की तुलना में अधिक विस्तृत हैं। मूल रूप से, संविधान ने सात मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया था:

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)

- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)

- शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)

- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)

- संस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)

- स्वामित्व का अधिकार (अनुच्छेद 31)

- संविधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)

हालांकि, स्वामित्व का अधिकार 44वीं संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में, केवल छह मौलिक अधिकार हैं।

अनुच्छेद 12 (राज्य की परिभाषा)

अनुच्छेद 12 (राज्य की परिभाषा)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

- भारत का सरकार और संसद,

- राज्यों की सरकार और विधान सभाएँ,

- सभी स्थानीय प्राधिकरण और

- भारत में या भारत सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण.

अनुच्छेद 13 (मूल अधिकारों के साथ असंगत कानून)

अनुच्छेद 13 (मूल अधिकारों के साथ असंगत कानून)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है:

- भारत के क्षेत्र में इस संविधान की प्रारंभ से पहले प्रभाव में सभी कानून, यदि वे इस भाग के प्रावधानों के साथ असंगत हैं, तो उस असंगति की सीमा तक अमान्य होंगे।

- राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता या घटाता है और इस उपधारा के उल्लंघन में बनाए गए किसी भी कानून को, उल्लंघन की सीमा तक, अमान्य माना जाएगा।

- इस अनुच्छेद में, जब तक संदर्भ अन्यथा आवश्यक न हो, (a) "कानून" में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उप-नियम, नियम, विनियमन, अधिसूचना, परंपरा या प्रथा शामिल है जो भारत के क्षेत्र में कानून के बल के साथ हो; (b) "प्रभाव में कानून" में वे कानून शामिल हैं जो इस संविधान की प्रारंभ से पहले भारत के क्षेत्र में एक विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा पारित या बनाए गए हैं और जो पहले निरस्त नहीं किए गए हैं, भले ही कोई ऐसा कानून या उसका कोई भाग उस समय पूरी तरह से या विशेष क्षेत्रों में प्रभाव में न हो।

- इस अनुच्छेद में कुछ भी संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होगा।

- इसके अलावा, अनुच्छेद 13 यह घोषित करता है कि एक संवैधानिक संशोधन कानून नहीं है और इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने केसवानंद भारती मामले (1973) में यह कहा कि संवैधानिक संशोधन को उस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है जो संविधान की 'मूल संरचना' का हिस्सा है और इसलिए इसे अमान्य घोषित किया जा सकता है।

समानता का अधिकार (14-18)

समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14

अनुच्छेद 14

कानून के समक्ष समानता और कानों की समान सुरक्षा: अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानों की समान सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा। यह प्रावधान सभी व्यक्तियों को अधिकार देता है। \"कानून के समक्ष समानता\" का सिद्धांत ब्रिटिश मूल का है जबकि \"कानों की समान सुरक्षा\" का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पहले सिद्धांत का अर्थ है:

- किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेष विशेषाधिकारों का अभाव,

- सभी व्यक्तियों का सामान्य कानून के प्रति समान अधीनता, जो सामान्य कानून अदालतों द्वारा लागू किया जाता है, और

- कोई व्यक्ति (चाहे वह अमीर हो या गरीब, ऊँचा हो या नीचा, सरकारी हो या गैर-सरकारी) कानून से ऊपर नहीं है।

कानून का शासन

‘कानून के समक्ष समानता’ का सिद्धांत ‘कानून के शासन’ के सिद्धांत का एक तत्व है, जिसे ब्रिटिश न्यायविद् A.V. Dicey ने प्रस्तुत किया। उनके सिद्धांत में निम्नलिखित तीन तत्व या पहलू शामिल हैं:

- मनमाने अधिकारों का अभाव, अर्थात, कोई भी व्यक्ति कानून के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जा सकता।

- सभी नागरिकों (अमीर या गरीब, ऊँचा या नीचा, सरकारी या गैर-सरकारी) की सामान्य कानून के प्रति समान अधीनता जो लागू किया जाता है।

समानता के अपवाद

कानून के समक्ष समानता का सिद्धांत निरपेक्ष नहीं है और इसके लिए संवैधानिक एवं अन्य अपवाद हैं। ये नीचे उल्लेखित हैं: भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल निम्नलिखित विशेषाधिकारों का आनंद लेते हैं (अनुच्छेद 361):

- राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यालय के अधिकारों और कर्तव्यों के संचालन के लिए किसी भी अदालत के समक्ष उत्तरदायी नहीं हैं।

- राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ उनके कार्यालय के कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं की जाएगी।

- राष्ट्रपति या राज्यपाल की गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी अदालत से कोई प्रक्रिया उनके कार्यालय के कार्यकाल के दौरान जारी नहीं की जाएगी।

- किसी भी संसद सदस्य को संसद या उसके किसी समिति में कहे गए किसी भी बात या दिए गए किसी भी वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा (अनुच्छेद 105)।

अनुच्छेद 15 (कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध)

अनुच्छेद 15 (कुछ कारणों पर भेदभाव का निषेध)

- अनुच्छेद 15 के अनुसार, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रावधान में दो महत्वपूर्ण शब्द हैं भेदभाव और केवल।

- शब्द भेदभाव का अर्थ है 'अनुग्रह के संदर्भ में प्रतिकूल भेद करना' या 'अन्य लोगों से असमान रूप से भेद करना'। शब्द केवल का उपयोग यह संकेत करता है कि अन्य कारणों पर भेदभाव निषिद्ध नहीं है।

- राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है। उदाहरण के लिए, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण या बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान।

अनुच्छेद 16 (सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता)

अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों के लिए राज्य सेवा में समान रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

- किसी भी नागरिक के साथ सार्वजनिक रोजगार या नियुक्तियों के मामलों में जाति, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।

- इसमें पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अपवाद बनाए जा सकते हैं।

अनुच्छेद 17 (अछूत प्रथा का उन्मूलन)

1976 में, अमूच्यत्व (अपराध) अधिनियम, 1955 में व्यापक संशोधन किया गया और इसे नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम, 1955 के रूप में पुनः नामित किया गया, ताकि इसके दायरे को विस्तारित किया जा सके और दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया जा सके। नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम (1955) के तहत, अमूच्यत्व के आधार पर किए गए अपराधों के लिए या तो छह महीने तक की कैद या 500 तक के जुर्माने या दोनों के लिए दंडनीय हैं।

अनुच्छेद 18 (उपाधियों का उन्मूलन)

अनुच्छेद 18 (उपाधियों का उन्मूलन)

अनुच्छेद 18 उपाधियों को समाप्त करता है और इस संदर्भ में चार प्रावधान करता है:

- यह राज्य को किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि (सैन्य या शैक्षणिक प्रतिष्ठा को छोड़कर) देने से प्रतिबंधित करता है, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी।

- यह भारत के नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है।

- राज्य के अंतर्गत लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला विदेशी बिना राष्ट्रपति की सहमति के किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता।

- राज्य के अंतर्गत लाभ या विश्वास का कोई पद धारण करने वाला कोई नागरिक या विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार, वेतन, या पद स्वीकार नहीं कर सकता।

- यह अनुच्छेद ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा दिए गए उपाधियों जैसे राय बहादुर, खान बहादुर आदि को समाप्त करता है।

- पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और अशोक चक्र, परम वीर चक्र जैसे सैन्य सम्मान इस श्रेणी में शामिल नहीं हैं।

[प्रश्न: 800560]

स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 - 22)

अनुच्छेद 19

छह अधिकारों की सुरक्षा अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह अधिकारों की गारंटी देता है। ये हैं:

- बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

- शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार

- संघ या सहकारी समाजों का गठन करने का अधिकार

- भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार

- भारत के किसी भी भाग में निवास और बसने का अधिकार

- किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे का अभ्यास करने का अधिकार

मूल रूप से, अनुच्छेद 19 में सात अधिकार शामिल थे। लेकिन, संपत्ति अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया।

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a)

इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों, रायों, विश्वासों और अवधारणाओं को मौखिक, लिखित, मुद्रित, चित्रित या किसी अन्य तरीके से स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित शामिल हैं:

- अपने विचारों और दूसरों के विचारों का प्रचार करने का अधिकार।

- पत्रकारिता की स्वतंत्रता।

- वाणिज्यिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता।

- टेलीफोनिक बातचीत की टैपिंग के खिलाफ अधिकार।

- टेलीविजन प्रसारण का अधिकार, अर्थात् सरकार के पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है।

- राजनीतिक दल या संगठन द्वारा बंध का विरोध करने का अधिकार।

- सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार।

- चुप रहने की स्वतंत्रता।

- अखबार पर पूर्व-सेंसरशिप लगाने के खिलाफ अधिकार।

सभा करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(b)

सभा की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(b)

प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार है। इसमें सार्वजनिक बैठकों, प्रदर्शनों और जुलूस निकालने का अधिकार शामिल है। यह स्वतंत्रता केवल सार्वजनिक भूमि पर ही प्रयोग की जा सकती है और सभा को शांतिपूर्ण और बिना हथियारों की होनी चाहिए। यह प्रावधान हिंसक, अव्यवस्थित, दंगाई सभाओं की सुरक्षा नहीं करता है, या ऐसी सभाओं की जो सार्वजनिक शांति का उल्लंघन करती हैं या जिनमें हथियार शामिल होते हैं। राज्य सभा के अधिकार के प्रयोग पर दो कारणों से उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

संघ की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(c)

- सभी नागरिकों को संगठनों या संघों या सहकारी societies का गठन करने का अधिकार है। इसमें राजनीतिक दलों, कंपनियों, साझेदारी फर्मों, समाजों, क्लबों, संगठनों, श्रमिक संघों या किसी भी व्यक्तियों के समूह का गठन करने का अधिकार शामिल है। यह न केवल संघ या संगठन शुरू करने का अधिकार शामिल करता है, बल्कि उस संघ या संगठन को जारी रखने का अधिकार भी है।

- राज्य इस अधिकार के प्रयोग पर भारत की संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

आंदोलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(d)

सभी नागरिकों को स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाने का अधिकार है। यह अधिकार स्वतंत्रता से यात्रा करने, स्थानांतरित होने और निवास करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिकार का प्रयोग केवल उचित सीमाओं के भीतर किया जा सकता है और राज्य इसे सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा के आधार पर सीमित कर सकता है।

आंदोलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(d)

- यह स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को देश के क्षेत्र में स्वतंत्रता से घूमने का अधिकार देती है। वह एक राज्य से दूसरे राज्य या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रता से जा सकता है। इस प्रकार, इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना है और संकीर्णता को नहीं।

- इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के कारण दो हैं, अर्थात्, सामान्य जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों का संरक्षण।

निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(e)

निवास की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(e)

- प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग में निवास और बसने का अधिकार है। इस अधिकार के दो भाग हैं: (i) देश के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार, जिसका अर्थ है किसी स्थान पर अस्थायी रूप से रहना, और (ii) देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, जिसका अर्थ है किसी स्थान पर स्थायी रूप से घर या निवास स्थापित करना।

- राज्य इस अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, दो कारणों से, अर्थात्, सामान्य जनता के हित और किसी अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण।

व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f)

व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(f)

सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय का अभ्यास करने या किसी भी व्यवसाय, व्यापार या उद्योग को संचालित करने का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार बहुत व्यापक है क्योंकि यह किसी के जीवनयापन के सभी साधनों को शामिल करता है। राज्य इस अधिकार के प्रयोग पर सामान्य जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है।

[प्रश्न: 800562]

अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा)

अनुच्छेद 20 (अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा)

अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। यह राज्य के खिलाफ व्यक्ति की सुरक्षा के तीन प्रकार प्रदान करता है।

- पुनर्वापसी आपराधिक कानून: इसे पूर्ववर्ती आपराधिक कानून भी कहा जाता है। इसके तहत, किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती है जो उस समय किया गया था जब उस कार्य को कानून द्वारा अपराध नहीं माना गया था। इसका अर्थ है कि आपराधिक कानून को पूर्ववर्ती प्रभाव नहीं दिया जा सकता। यह छूट निवारक निरोध के प्रावधानों के खिलाफ उपयोग नहीं की जा सकती है, और यह मुकदमे को भी कवर नहीं करती है। कानून यह भी प्रदान करता है कि किसी व्यक्ति को उस अपराध के लिए कानून द्वारा निर्धारित सजा से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता।

- दोहरी सजा: इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती।

- स्वयं-निषेध की निषेध: इसका अर्थ है कि किसी अपराध का आरोपित व्यक्ति राज्य द्वारा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा)

अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण)

- यह मौलिक अधिकार हर व्यक्ति, नागरिकों और विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है।

- अनुच्छेद 21 दो अधिकार प्रदान करता है:

- जीवन का अधिकार

- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार

- अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदान किया गया मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिकार को 'मौलिक अधिकारों का दिल' के रूप में वर्णित किया है।

- यह अधिकार विशेष रूप से यह उल्लेख करता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार जीवन और स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा।

- इसका तात्पर्य है कि यह अधिकार केवल राज्य के खिलाफ प्रदान किया गया है। यहाँ राज्य में केवल सरकार नहीं, बल्कि सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, विधायिकाएँ आदि भी शामिल हैं।

- किसी निजी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के इन अधिकारों का अतिक्रमण अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस मामले में पीड़ित के लिए उपचार अनुच्छेद 226 या सामान्य कानून के तहत होगा।

- जीवन का अधिकार केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है। यह एक सम्मानजनक और अर्थपूर्ण जीवन जीने की क्षमता को भी शामिल करता है।

- अनुच्छेद 21 का मुख्य लक्ष्य यह है कि जब राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का अधिकार छीना जाता है, तो यह केवल कानून की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए।

अनुच्छेद 21 की व्याख्या

न्यायिक हस्तक्षेप ने सुनिश्चित किया है कि अनुच्छेद 21 का दायरा संकीर्ण और सीमित नहीं है। इसे कई ऐतिहासिक निर्णयों द्वारा विस्तारित किया गया है। अनुच्छेद 21 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मामले:

- AK Gopalan मामला (1950): 1950 के दशक तक, अनुच्छेद 21 का दायरा थोड़ा संकीर्ण था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' की अभिव्यक्ति में, संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के ब्रिटिश अवधारणा को समाहित किया है न कि अमेरिकी 'उचित प्रक्रिया' को।

- मनका गांधी बनाम भारत संघ मामला (1978): इस मामले ने गुपालन मामले के निर्णय को पलटा। यहां, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 19 और 21 एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। अनुच्छेद 21 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विचार व्यापक है, जिसमें कई अधिकार शामिल हैं, जिनमें से कुछ अनुच्छेद 19 के तहत समाहित हैं, जिससे उन्हें 'अतिरिक्त सुरक्षा' मिलती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाला कोई कानून अनुच्छेद 19 के तहत आवश्यकताओं को भी पूरा करना चाहिए। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के हनन के लिए कानून के तहत कोई प्रक्रिया अन्यायपूर्ण, असंगत या मनमानी नहीं होनी चाहिए।

- फ्रांसिस कोरले मुल्लिन बनाम दिल्ली संघ क्षेत्र (1981): इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के हनन के लिए कोई प्रक्रिया उचित, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होनी चाहिए, और यह मनमानी, विलक्षण या काल्पनिक नहीं होनी चाहिए।

- ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम (1985): इस मामले ने पहले उठाए गए इस रुख को दोहराया कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए कोई भी प्रक्रिया निष्पक्षता और न्याय के मानदंडों के अनुरूप होनी चाहिए।

- उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1993): इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन के अधिकार की विस्तारित व्याख्या को बरकरार रखा।

न्यायालय ने पहले के निर्णयों के आधार पर अनुच्छेद 21 द्वारा कवर किए गए अधिकारों की एक सूची प्रदान की। इनमें से कुछ हैं:

- मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार।

- स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जिसमें प्रदूषण मुक्त पानी और हवा तथा खतरनाक उद्योगों से सुरक्षा शामिल हैं।

- रोज़गार का अधिकार।

- गोपनीयता का अधिकार।

- आश्रय का अधिकार।

- स्वास्थ्य का अधिकार।

- 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार।

- मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार।

- एकाकी confinement के खिलाफ अधिकार।

- त्वरित परीक्षण का अधिकार।

- हाथों में हथकड़ी लगाने के खिलाफ अधिकार।

- अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार।

- देरी से निष्पादन के खिलाफ अधिकार।

- विदेश यात्रा का अधिकार।

- बंधन श्रम के खिलाफ अधिकार।

- निजी हिरासत में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार।

- आपातकालीन चिकित्सा सहायता का अधिकार।

- सरकारी अस्पताल में समय पर चिकित्सा उपचार का अधिकार।

- किसी राज्य से बाहर नहीं निकाले जाने का अधिकार।

- न्यायिक परीक्षण का अधिकार।

- कैदी

- महिलाओं के गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार का अधिकार।

- सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार।

- सुनवाई का अधिकार।

- जानकारी का अधिकार।

- प्रतिष्ठा का अधिकार।

- दोषसिद्धि के निर्णय से अपील का अधिकार।

- सामाजिक सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का अधिकार।

- सामाजिक और आर्थिक न्याय और सशक्तिकरण का अधिकार।

- बैर fetters के खिलाफ अधिकार।

- उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार।

- सोने का अधिकार।

- शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार।

- बिजली का अधिकार।

शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 A (86वां संशोधन 2002)

राज्य यह घोषित करता है कि राज्य सभी बच्चों को, जो छह से चौदह वर्ष के आयु के हैं, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जिस प्रकार राज्य निर्धारित करेगा। यह संशोधन देश के 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- यह संशोधन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो देश के 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में है।

- इस संशोधन से पहले, संविधान में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत भाग IV में था। हालांकि, यह एक निर्देशात्मक सिद्धांत था।

- अब यह पढ़ा जाता है - 'राज्य सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा जब तक वे छह वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते।' इसमें अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मूलभूत कर्तव्य जोड़ा गया है, जो यह कहता है - 'भारत का प्रत्येक नागरिक अपने बच्चे या वार्ड को छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य निभाएगा।'

अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा)

अनुच्छेद 22 (गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा)

अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा से संबंधित है।

- यह अनुच्छेद नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों पर लागू होता है।

- यह प्रावधान गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्तियों के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।

- यह तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया हो।

- यह गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ एक मौलिक अधिकार नहीं है।

- इस अधिकार का उद्देश्य मनमानी गिरफ्तारी और निरोध को रोकना है।

अनुच्छेद 22 निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करता है:

- अनुच्छेद 22(1): किसी भी व्यक्ति को जो हिरासत में है, उसे यह बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा, उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार नहीं denied किया जा सकता।

- अनुच्छेद 22(2): गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए।

- अनुच्छेद 22(3): किसी भी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

हालांकि, ये सुरक्षा उपाय शत्रु विदेशी (Enemy aliens) और उन लोगों पर लागू नहीं होते हैं जो निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तार किए गए हैं।

निवारक निरोध क्या है?

निरोध के दो प्रकार होते हैं:

- सज़ा देने वाला (Punitive)

- निवारक (Preventive)

सज़ा देने वाला निरोध वह होता है जो trial के बाद किया जाता है। जबकि निवारक निरोध trial के बिना होता है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। इसका मतलब है कि संदिग्धता के आधार पर व्यक्तियों को निरोधित किया जा सकता है। इस प्रकार से गिरफ्तार लोगों के अधिकारों को निवारक निरोध कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

शोषण के खिलाफ अधिकार (लेख 23 और 24)

शोषण के खिलाफ अधिकार (लेख 23 और 24)

- लेख 23(1): मानव तस्करी और भिखारी तथा अन्य समान प्रकार के मजबूरी श्रम पर रोक है और इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।

- लेख 23(2): इस लेख में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लगाने से नहीं रोकेगा, और ऐसी सेवा लगाने में राज्य केवल धर्म, जाति, वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

शोषण का मतलब है दूसरों की सेवाओं का बलात् और/या बिना भुगतान के उपयोग करना। भारत में कई मार्जिनलाइज्ड समुदाय थे जो बिना किसी भुगतान के मैनुअल और कृषि श्रम में लगे हुए थे। बिना भुगतान का श्रम बगार के रूप में जाना जाता है। लेख 23 किसी भी प्रकार के शोषण को निषिद्ध करता है। इसके अलावा, किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ श्रम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, भले ही उसे भुगतान किया जाए। संविधान द्वारा मजबूरी श्रम को निषिद्ध किया गया है। यदि न्यूनतम वेतन से कम का भुगतान किया जाता है, तो इसे मजबूरी श्रम माना जाएगा। यह लेख बंधुआ श्रम को भी असंवैधानिक बनाता है। बंधुआ श्रम तब होता है जब किसी व्यक्ति को ऐसी सेवाएं देने के लिए मजबूर किया जाता है जो एक ऋण/कर्ज के कारण हो जो चुकाया नहीं जा सकता। संविधान किसी भी प्रकार की मजबूरी को असंवैधानिक बनाता है। इस प्रकार, भूमिहीन व्यक्तियों को श्रम में मजबूर करना और असहाय महिलाओं को वेश्या बनाने के लिए मजबूर करना असंवैधानिक है। लेख तस्करी को भी असंवैधानिक बनाता है। तस्करी में अवैध और अनैतिक गतिविधियों के लिए पुरुषों और महिलाओं की खरीद-फरोख्त शामिल होती है। हालांकि संविधान 'गुलामी' को स्पष्ट रूप से निषिद्ध नहीं करता, लेख 23 का व्यापक दायरा है क्योंकि इसमें 'मजबूरी श्रम' और 'तस्करी' के शब्द शामिल हैं। लेख 23 नागरिकों की सुरक्षा न केवल राज्य से, बल्कि निजी नागरिकों से भी करता है। राज्य को इन बुराइयों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए इन कार्यों के अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने और समाज से इन बुराइयों को समाप्त करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। संविधान के लेख 35 के तहत, संसद को लेख 23 द्वारा निषिद्ध कार्यों को दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 का अर्थ है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवाएं (जैसे सशस्त्र बलों में भर्ती) असंवैधानिक नहीं हैं।

- पार्लियामेंट द्वारा लेख 23 के अनुसार पारित कानून: महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक तस्करी (निषेध) अधिनियम, 1956 और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

- महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक तस्करी (निषेध) अधिनियम, 1956

लेख 24 (कारखानों में बच्चों की नियुक्ति पर रोक)

अनुच्छेद 24 का कहना है कि "चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा।"

- यह अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी भी खतरनाक उद्योग, कारखानों या खानों में नियोजन पर रोक लगाता है, बिना किसी अपवाद के।

- हालांकि, बच्चों को गैर-खतरनाक कार्यों में नियोजित करने की अनुमति है।

अनुच्छेद 24 के अनुसार भारत में पारित कानून।

- कारखाने अधिनियम, 1948: यह स्वतंत्रता के बाद पारित पहला अधिनियम था, जो कारखानों में बच्चों के रोजगार के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित करता है। इस अधिनियम ने न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की। 1954 में, इस अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रात में काम पर नहीं लगाया जा सकता।

- खनन अधिनियम, 1952: यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को खानों में काम करने से रोकता है।

- बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) अधिनियम, 1986: यह भारत में बाल श्रम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए पारित एक महत्वपूर्ण कानून था। इसने यह वर्णित किया कि बच्चों को कहाँ और कैसे काम पर रखा जा सकता है और कहाँ और कैसे यह मना है। इस अधिनियम में बच्चे को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अपनी 14वीं वर्षगांठ पूरी नहीं की है। 1986 का अधिनियम 13 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है।

- बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016: यह अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर पूरी तरह से रोक लगाता है। यह 14 से 18 वर्ष की आयु के लोगों को खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम पर लगाने पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस कानून के उल्लंघनकर्ताओं के लिए दंड को इस संशोधन अधिनियम द्वारा सख्त किया गया। यह अधिनियम बच्चों को कुछ पारिवारिक व्यवसायों में और कलाकारों के रूप में काम करने की अनुमति देता है।

- बाल श्रम (प्रतिबंध और नियमन) संशोधन नियम, 2017: सरकार ने 2017 में उपरोक्त नियमों को अधिसूचित किया ताकि बाल और किशोर श्रमिकों के लिए रोकथाम, निषेध, बचाव और पुनर्वास के लिए एक व्यापक और विशिष्ट ढांचा प्रदान किया जा सके। नियमों ने पारिवारिक उद्यमों के रोजगार के संबंध में मुद्दों को स्पष्ट किया और कलाकारों के लिए सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए, जिसमें कार्य घंटे और स्थितियों को निर्दिष्ट किया गया।

धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 - 28)

अनुच्छेद 25 (सिद्धांतों की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्र पेशगी, अभ्यास और प्रचार)

अनुच्छेद 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को सिद्धांतों की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से पेश करने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार समान रूप से प्राप्त है। इसके निहितार्थ हैं:

- सिद्धांतों की स्वतंत्रता: किसी व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता है कि वह अपने संबंध को भगवान या प्राणियों के साथ जिस तरह से चाहे, ढाल सके।

- पेशगी का अधिकार: अपने धार्मिक विश्वासों और आस्था की खुली और स्वतंत्र रूप से घोषणा करना।

- अभ्यास का अधिकार: धार्मिक पूजा, अनुष्ठान, समारोहों का प्रदर्शन और विश्वासों एवं विचारों का प्रदर्शन करना।

- प्रचार का अधिकार: अपने धार्मिक विश्वासों का दूसरों में संचार और प्रसार करना।

अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता)

अनुच्छेद 26 के अनुसार, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी खंड को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे:

- धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए संस्थान स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार;

- धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार;

- चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण का अधिकार;

- और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार।

अनुच्छेद 27 (धर्म के प्रचार के लिए कर से छूट)

अनुच्छेद 27 (धर्म के प्रचार के लिए कर से मुक्ति)

अनुच्छेद 27 यह निर्धारित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के लिए कोई कर चुकाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, राज्य को कर के माध्यम से एकत्रित सार्वजनिक धन का उपयोग किसी विशेष धर्म के प्रचार या रखरखाव के लिए नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ है कि करों का उपयोग सभी धर्मों के प्रचार या रखरखाव के लिए किया जा सकता है।

अनुच्छेद 28 (धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से मुक्ति)

यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को धार्मिक शिक्षा disseminate (प्रसारित) करने की अनुमति देता है।

- यह निर्धारित करता है कि राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।

- राज्य द्वारा प्रशासित शैक्षणिक संस्थान, जो किसी अनुदान या ट्रस्ट के तहत स्थापित किए गए हैं, जिसमें धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, उपरोक्त अनुच्छेद (जिसमें कहा गया है कि कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी) से मुक्त हैं।

- कोई भी व्यक्ति जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या राज्य सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में पढ़ता है, उसे ऐसी संस्थाओं में दी जाने वाली किसी भी धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि उसने इसके लिए सहमति नहीं दी है। नाबालिगों के मामले में, अभिभावकों को इसके लिए सहमति देनी चाहिए।

[प्रश्न: 800588]

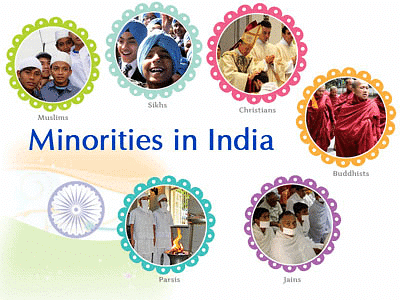

संस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30)

अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा)

यह अनुच्छेद अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करने के लिए है।

- अनुच्छेद 29(1): यह भारत में निवास कर रहे नागरिकों के किसी भी वर्ग को, जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि है, अपने संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 29(2): राज्य केवल जाति, धर्म, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर, उसके द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में किसी व्यक्ति को प्रवेश से इनकार नहीं करेगा।

अनुच्छेद 30 (अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार)

यह अधिकार अल्पसंख्यकों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 30 को “शैक्षणिक अधिकारों का चार्टर” भी कहा जाता है।

- अनुच्छेद 30(1): सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित और संचालित करने का अधिकार है।

- अनुच्छेद 30(2): राज्य शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करते समय, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के प्रबंधन के आधार पर, चाहे वह धर्म या भाषा के आधार पर हो, किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा।

संविधानिक उपायों का अधिकार (अनुच्छेद 32 – 35)

अनुच्छेद 32 (संविधानिक उपायों का अधिकार)

डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा— 'एक ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निष्क्रिय हो जाएगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है’। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की एक बुनियादी विशेषता है।

इसमें निम्नलिखित चार प्रावधान शामिल हैं:

- संविधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित प्रक्रियाओं के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है।

- सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी संविधानिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश, आदेश या writs जारी करने का अधिकार होगा। जारी किए गए writs में हैबियस कॉर्पस, मंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी और को-वॉरंटो शामिल हो सकते हैं।

- संसद किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और writs जारी करने के लिए सक्षम कर सकती है। अनुच्छेद 226 ने पहले ही इन शक्तियों को उच्च न्यायालयों को प्रदान किया है।

- संविधान के द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, संविधान यह प्रदान करता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संविधानिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं।

writ क्या है?

writs भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए लिखित आदेश हैं, जो नागरिकों के संविधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधानिक उपाय प्रदान करते हैं।

भारत में रिट्स के बारे में तथ्य

- अनुच्छेद 32 भी संसद को इन रिट्स को जारी करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को अधिकृत करने का अधिकार देता है।

- 1950 से पहले, केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास के उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार था।

- अनुच्छेद 226 सभी भारतीय उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है।

- भारत के रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहाँ इन्हें 'प्रेरक रिट' (Prerogative writs) के रूप में जाना जाता है।

रिट याचिका क्या है?

रिट याचिका मूल रूप से एक अदालती याचिका है जो असाधारण समीक्षा के लिए होती है, जिसमें एक अदालत से निचली अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाता है। भारतीय कानूनी प्रणाली के अंतर्गत, 'प्रेरक रिट' जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय और सभी भारतीय राज्यों के उच्च न्यायालयों को दिया गया है। रिट से संबंधित कानून के कुछ भाग भारत के संविधान में उल्लिखित हैं।

रिट के प्रकार

संविधान सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को आदेश या रिट जारी करने का अधिकार देता है। रिट के प्रकार हैं:

- हैबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)

- सर्टियॉरारी (Certiorari)

- प्रतिबंध (Prohibition)

- मैंडमस (Mandamus)

- को वारंटो (Quo Warranto)

(i) हैबियस कॉर्पस: यह एक लैटिन शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'शरीर को होना'। यह एक आदेश है जो अदालत द्वारा उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, ताकि वह बाद वाले के शरीर को अदालत में पेश करे। अदालत फिर हिरासत के कारण और वैधता की जांच करती है। यदि हिरासत अवैध पाई जाती है, तो अदालत हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा कर देगी। इस प्रकार, यह रिट मनमाने हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक मजबूत आधार है।

(ii) Mandamus: इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश देते हैं'। यह एक आदेश है जो अदालत द्वारा एक सार्वजनिक अधिकारी को जारी किया जाता है, जिसमें उससे उसके आधिकारिक कर्तव्यों को निभाने के लिए कहा जाता है, जिन्हें उसने निभाने में विफलता या इनकार किया है। यह किसी सार्वजनिक निकाय, निगम, अधीनस्थ अदालत, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।

(iii) Prohibition: इसका शाब्दिक अर्थ है 'प्रतिबंधित करना'। इसे एक उच्च अदालत द्वारा एक निम्न अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि बाद वाला अपनी अधिकारिता से अधिक न जाए या ऐसी अधिकारिता का हनन न करे जो उसके पास नहीं है। इस प्रकार, mandamus के विपरीत, जो गतिविधि की दिशा में आदेश देता है, prohibition निष्क्रियता की दिशा में आदेश देता है।

(iv) Certiorari: इसके शाब्दिक अर्थ में, इसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित होना'। इसे एक उच्च अदालत द्वारा एक निम्न अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि या तो एक मामले को जो बाद वाले के पास लंबित है, स्वयं में स्थानांतरित किया जा सके या बाद वाले के किसी आदेश को रद्द किया जा सके। यह अधिकारिता के अति प्रयोग, अधिकारिता की कमी या कानून के त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है।

(v) Quo-Warranto: इसका शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार या वारंट द्वारा'। इसे अदालत द्वारा एक व्यक्ति के सार्वजनिक पद के लिए दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। इसलिए, यह किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद के अवैध हनन को रोकता है।

अन्य देशों में राइट्स की स्थिति

- हैबियस कॉर्पस के अलावा अन्य राइट्स विवेकाधीन उपाय हैं और इन्हें इंग्लैंड और वेल्स में 1938 से प्रेरोगेटिव ऑर्डर के रूप में जाना जाता है।

Quo warranto और procedendo के राइट्स अब अप्रचलित हैं। Certiorari, mandamus, और prohibition के संशोधित नाम नए Civil Procedure Rules 1998 के अंतर्गत quashing orders, mandatory orders, और prohibiting orders के रूप में उल्लेखित हैं।

मैंडमस को संयुक्त राज्य के जिला न्यायालयों में इंजंक्शन से बदल दिया गया है। संयुक्त राज्य का सर्वोच्च न्यायालय सर्टियॉरी प्रदान करता है जबकि अन्य राज्यों का सर्वोच्च न्यायालय रीव्यू प्रदान करता है।

अनुच्छेद 33 (सशस्त्र बल और मौलिक अधिकार)

- अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, पैरा-मिलिटरी बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और समान बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या समाप्त करने का अधिकार देता है।

- इस प्रावधान का उद्देश्य उनके कर्तव्यों का उचित निर्वहन और उनके बीच अनुशासन बनाए रखना है।

अनुच्छेद 34 (सैन्य कानून और मौलिक अधिकार)

- अनुच्छेद 34 उन क्षेत्रों में मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध प्रदान करता है जहाँ सैन्य कानून लागू है।

- संसद किसी भी सजा को मान्यता देने के लिए भी सक्षम है जो दी गई हो।

अनुच्छेद 35 (कुछ मौलिक अधिकारों का कार्यान्वयन)

अनुच्छेद 35 यह निर्धारित करता है कि कुछ निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में होगी और राज्य विधानसभाओं में नहीं।

[प्रश्न: 800600]