संस्कृतिक संक्रमण: पाठों और पुरातत्त्व से चित्र, लगभग 2000–600 ईसा पूर्व - 3 - UPSC PDF Download

भोरगढ़, दिल्ली में पाए गए देर हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन अच्छी तरह से संसाधित मिट्टी से बने हैं और इनमें हस्तनिर्मित और पहिए से बने दोनों प्रकार शामिल हैं, जो मोटे से लेकर बारीक वस्त्रों की एक श्रृंखला को दर्शाते हैं। इन बर्तनों की विशेषता एक पतली क्रीम वॉश या जीवंत लाल स्लिप है, जिसे काले रंग में ज्यामितीय और प्राकृतिक डिज़ाइनों से सजाया गया है। कुछ बर्तनों में खुदी हुई पैटर्न भी दिखाई देते हैं। बर्तनों के साथ-साथ, विभिन्न कलाकृतियाँ जैसे कि चर्ट ब्लेड, पत्थर के क्वर्न, मूसल, और हड्डी के बिंदु भी पाए गए।

तांबे की वस्तुएँ भी निकाली गईं, जिनमें आलमगीरपुर से एक टूटी हुई ब्लेड, एक खंडित चाकू, और बर्गावन से अंगूठियाँ शामिल हैं। टेराकोटा, कार्नेलियन, और स्टेयटाइट से बने कंगन जैसे आभूषण और टेराकोटा, स्टेयटाइट, अगेट, कार्नेलियन, और फाइंस से बने मनके भी खोजे गए।

अतिरिक्त रूप से, गोल और त्रिकोणीय टेराकोटा के केक, जानवर, गाड़ियाँ, और टेराकोटा से बने पहिए भी पाए गए।

कृषि निरंतरता

साक्ष्य बताते हैं कि इन स्थलों के निवासियों ने उन फसलों की खेती जारी रखी, जैसे कि गेहूँ और जौ, जो परिपक्व हड़प्पा चरण के दौरान क्षेत्र में थी।

इसके अलावा, चावल के भूसे को हुलास और उन में बर्तनों के टुकड़ों के अंदर पाया गया, जो चावल की खेती का संकेत देता है।

देर हड़प्पा हुलास में पाए गए पौधों के अवशेषों की विविधता व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के गेहूँ (बौना, ब्रेड, और क्लब), जई, ज्वार, रागी, दालें, खेत के मटर, घास के मटर, मूंग, चने, एक टूटी हुई काउपी, साथ ही कपास,castor, बादाम, अखरोट, फल, और जंगली घास शामिल हैं।

यह विविधता दर्शाती है कि समुदाय कृषि आधारित था और एक अच्छी तरह से स्थापित और विविध कृषि आधार को बनाए रखा।

हाल की खोजें

सनाुली कब्रिस्तान

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में सनाुली में की गई खुदाई में एक बड़ा देर हड़प्पा कब्रिस्तान मिला है, हालाँकि खुदाई करने वाले इसे परिपक्व हड़प्पा के रूप में वर्गीकृत करना पसंद करते हैं। यह स्थल, जिसे तात्कालिक रूप से 2200–1800 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है, अन्य परिपक्व या देर हड़प्पा स्थलों के साथ समानताएँ और इसके अपने विशिष्ट लक्षण प्रदर्शित करता है।

खुदाई के विवरण

डी.वी. शर्मा और उनकी टीम द्वारा संचालित। अब तक 116 कब्रों की खुदाई की गई है, जो उत्तर-पश्चिम-दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित हैं।

दफनाने के प्रकार

- विस्तारित दफनाएँ: 52 कब्रें जिनमें शरीर विस्तारित हैं।

- माध्यमिक दफनाएँ: 35 कब्रें जहाँ अवशेषों को दोबारा दफनाया गया।

- प्रतीकात्मक दफनाएँ: 29 कब्रें जिनमें मानव अवशेष नहीं हैं, संभवतः प्रतीकात्मक।

- डबल दफनाई (दफनाई 27): 30–35 वर्ष आयु के दो पुरुष कंकाल, जिनके साथ उपहारों में स्टेयटाइट के मनके, एक डिश-ऑन-स्टैंड और मिट्टी के बर्तन शामिल थे।

- ट्रिपल दफनाई (दफनाई 69): इसमें बर्तनों के दफन और एक खोपड़ी उलटी रखी गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन थे।

- प्रतीकात्मक दफनाएँ:

- दफनाई 28: तांबे की वस्तुएँ और एक वायोलिन के आकार का कंटेनर स्टाइलाइज्ड तांबे के टुकड़ों के साथ।

- दफनाई 106: मानव आकृति के समान स्टेयटाइट इनले थे।

- तांबे की वस्तुएँ, सोने के आभूषण, अर्ध-कीमती पत्थर के मनके, और कांच की वस्तुएँ विभिन्न कब्रों में पाई गईं।

- कुछ दफनाओं में जानवरों की बलि का प्रमाण।

- मिट्टी का एक जलता हुआ trough, संभवतः अग्नि संस्कार के लिए, स्थल के मध्य स्तरों पर पाया गया।

कब्र के उपहारों के संदर्भ में, डिश-ऑन-स्टैंड का महत्वपूर्ण महत्व था। इसका डिज़ाइन समय के साथ बदलता रहा, और दफनाओं के ऊपरी स्तरों में देखे गए विशेष मशरूम के आकार का डिज़ाइन अन्य संदर्भों में नहीं पाया गया।

आम तौर पर, अधिकांश दफनाओं में, डिश-ऑन-स्टैंड या तो कंधे के नीचे या मृतक के सिर के पास/नीचे रखा गया था। हालाँकि, कुछ उदाहरण थे जहाँ इसे पैरों के करीब रखा गया।

अतिरिक्त रूप से, डिश-ऑन-स्टैंड को अर्पण के लिए प्रयोग किया जाता था, जैसा कि एक मामले में देखा गया जहाँ इसने एक बकरी का सिर रखा था।

एस.आर. वलीम्बे द्वारा कंकाल विश्लेषण

एस.आर. वलीम्बे ने लगभग 40 कंकालों का प्रारंभिक अध्ययन किया और 10 पुरुषों और 7 महिलाओं के अवशेषों की पहचान की।

17 कंकालों का लिंग निर्धारित नहीं किया जा सका।

पाँच बच्चे दफनाएँ विश्लेषित की गईं, जिनमें बच्चों की आयु का पता चला: एक 1–2 वर्ष का, दो 3–5 वर्ष के, और दो लगभग 10 वर्ष के थे।

इसके अतिरिक्त, छह उप-प्रौढ़ों के अवशेष भी पाए गए।

ऐसे उल्लेखनीय कब्रिस्तान की उपस्थिति एक बड़े निवास स्थल के साथ संबंध का सुझाव देती है, हालाँकि इस स्थल की अभी पहचान नहीं हुई है।

ओक्रे रंगीन मिट्टी के बर्तन (OCP)

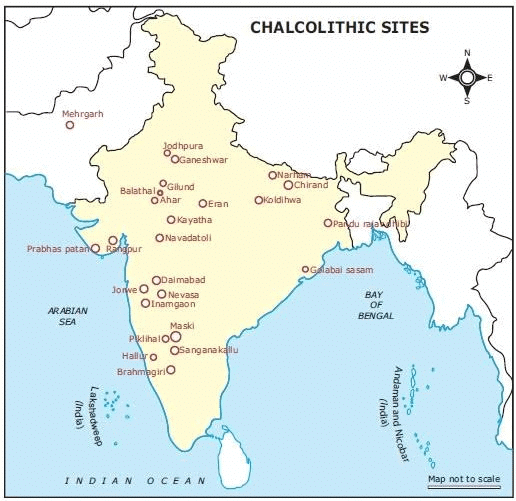

ओक्रे रंगीन मिट्टी के बर्तन (OCP) सबसे पहले 1950-51 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिसौली जैसे स्थलों पर और बिजनौर जिले में राजपुर पार्सु में खोजे गए थे। यह मिट्टी के बर्तन अनुपयुक्त रूप से जलाए गए, पहिए से बने, बारीक से मध्यम वस्त्र के होते हैं, और अक्सर मोटी लाल स्लिप के साथ होते हैं, कभी-कभी काले बैंडों से सजाए जाते हैं। इस मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़ों में खुदी हुई डिज़ाइन और बाद में जलने वाले ग्रैफिटी भी होते हैं। मिट्टी के बर्तनों को ओक्रे रंग का नाम दिया गया क्योंकि यह रगड़ने पर उंगलियों पर एक ओक्रे रंग छोड़ता है, जो जलभराव, वायु क्रिया, खराब जलने, या इनमें से किसी के संयोजन के कारण हो सकता है।

वितरण और भिन्नताएँ

आरंभ में, OCP को डोआब क्षेत्र में व्यापक रूप से फैलता पाया गया, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुज़फ़्फ़रनगर, मेरठ और बुलंदशहर जिलों में। केवल सहारनपुर जिले में 80 से अधिक स्थलों की पहचान की गई।

OCP का वितरण इस क्षेत्र से परे है, जिसमें उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के पास बहादराबाद से लेकर राजस्थान में नोह और जोधपुर तक, और पंजाब में जलंधर के पास कटपालोन से लेकर बरेली के पास अहीछ्छत्रा तक के निष्कर्ष शामिल हैं।

दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में OCP चरण डोआब की तुलना में पहले प्रतीत होता है।

OCP विभिन्न स्ट्रेटिग्राफिक संदर्भों में पाया गया, जैसे:

उदाहरण के लिए, हस्तिनापुर, अहीछ्छत्रा, और झिंझाना जैसे स्थलों पर, OCP स्तरों के बाद निवास में एक विराम और एक बाद की पेंटेड ग्रे वेयर (PGW) स्तर का अनुसरण किया गया।

ऐसे स्थलों जैसे कि अत्रांजिखेरा और नोह में, OCP स्तरों के बाद एक काले और लाल वेयर (BRW) स्तर का अनुसरण किया गया, और फिर एक PGW स्तर।

कुछ स्थलों जैसे कि बर्गावन और अम्बाखेरी में देर हड़प्पा और OCP चरणों के बीच ओवरलैप दिखाया गया है।

शोधकर्ताओं के बीच यह बहस है कि क्या OCP देर हड़प्पा के बर्तनों का एक विकृत रूप है या कुछ क्षेत्रों में हड़प्पा के बर्तनों से प्रभावित एक स्वतंत्र सिरेमिक परंपरा है। OCP की दो व्यापक श्रेणियाँ पहचानी गई हैं:

- पश्चिमी क्षेत्र: जैसे जोधपुर, सिसवाल, मिटठल, बारा, अम्बाखेरी, और बर्गावन, जो हड़प्पा परंपरा के साथ संबंध दिखाते हैं।

- पूर्वी क्षेत्र: जैसे लाल किला, अत्रांजिखेरा, और सैपाई, जो ऐसे संबंध नहीं दिखाते।

खोज और वितरण

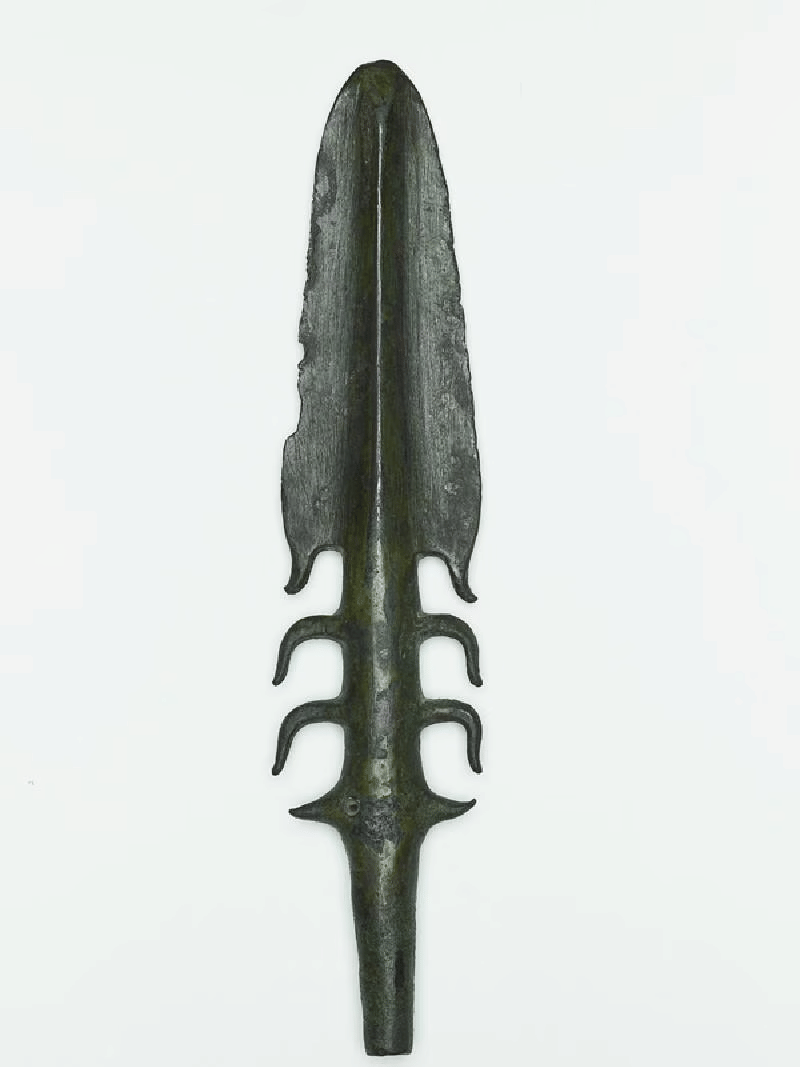

1822 में कानपुर जिले के बिटूर में पहला तांबे का हार्पून पाया गया था, जिसके बाद भारत में 1300 से अधिक समान तांबे की वस्तुओं की खोज हुई।

इन वस्तुओं को, जो ज्यादातर खजानों में पाई गई हैं, पुरातत्वविदों द्वारा तांबे के खजाने कहा जाता है।

तांबे के खजाने की पहचान लगभग 90 स्थलों पर की गई है, जो ऊपरी गंगा घाटी से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक फैले हुए हैं।

हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरल, और तमिलनाडु में भी महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के डोआब क्षेत्र में उच्चतम घनत्व है।

स्थल भिन्नता

एक खजाने में पाए गए वस्तुओं की संख्या में काफी भिन्नता होती है, 1 से 47 तक।

एक असाधारण मामला मध्य प्रदेश के गंगेरिया का है, जहाँ 424 तांबे की वस्तुएँ 200 किलोग्राम से अधिक वजन के साथ पाई गईं, साथ ही 102 चांदी की वस्तुएँ भी थीं।

तारीख चुनौतियाँ

ज्यादातर तांबे के खजाने की खोजें आकस्मिक थीं और इनमें स्तरित संदर्भ की कमी थी, जिससे तारीख तय करना कठिन हो गया।

कुछ खजाने, विशेषकर बिहार और पश्चिम बंगाल के, ऐतिहासिक अवधि से संबंधित हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण स्थल

इटावा जिले के सैपाई का स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां OCP स्तर पर खुदाई के दौरान तांबे की वस्तुएँ पाई गईं, जिससे तारीख तय करने के लिए स्पष्ट संदर्भ मिलता है।

तांबे के खजाने की वस्तुएँ

तांबे के खजाने में विभिन्न वस्तुएँ शामिल हैं, जिनमें फ्लैट सेल्ट, शोल्डर सेल्ट, बार सेल्ट, हार्पून, एंटीना तलवारें, और मानव आकृति शामिल हैं, जिनमें से कई शिकार उपकरण का हिस्सा प्रतीत होते हैं।

इन वस्तुओं के बीच टाइपोलॉजिकल भिन्नताएँ भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी हो सकती हैं:

- पूर्वी क्षेत्र (बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा): फ्लैट सेल्ट, शोल्डर सेल्ट, बार सेल्ट, और डबल कुल्हाड़ी।

- उत्तर प्रदेश और हरियाणा: ये प्रकार मानव आकृतियों, एंटीना तलवारों, हुक तलवारों, और हार्पून के साथ मिलते हैं।

- राजस्थान: मुख्य रूप से फ्लैट सेल्ट और बार सेल्ट देता है।

- तांबे के खजाने की वस्तुएँ: लगभग 46% में 7% तक आर्सेनिक मिश्रण था।

- हड़प्पा कलाकृतियाँ: केवल 8% में आर्सेनिक मिश्रण था।

यह क्षेत्र हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, डेक्कन, केरल, और तमिलनाडु में इंटरएक्शन के प्रमाण दिखाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह तांबे के काम का एक स्वतंत्र केंद्र था या उत्तर-पूर्वी राजस्थान में तांबे के धातुकर्म के पुराने केंद्र का विस्तार था।

तांबा मानव आकृति

तांबा मानव आकृति तांबे के खजाने की वस्तुओं में एक आकर्षक और रहस्यमय कलाकृति है। यहाँ इस दिलचस्प वस्तु के बारे में कुछ प्रमुख बिंदु हैं:

आकार और वजन: मानव आकृति की लंबाई 25 से 45 सेमी, चौड़ाई 30 से 43 सेमी होती है, और इसका वजन 5 किलोग्राम तक हो सकता है। सामान्यतः, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से अधिक होती है, जिसमें बिसौली का टुकड़ा अपवाद है।

डिजाइन विशेषताएँ:

यह वस्तु सामान्यतः विशेषताएँ दिखाती है:

- बाहर की ओर तेज धार वाली अंदर की ओर मुड़ी हुई भुजाएँ।

- साधारण फैली हुई टांगें।

- सिर और भुजाएँ: मानव आकृति का सिर भुजाओं की तुलना में अधिक मोटा होता है, क्योंकि इसे तैयार करने के तरीके से ऊपर की ओर पीटा गया था।

2001 में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में मदर्पुर में 31 तांबा मानव आकृतियों की एक अद्भुत खोज की गई।

ये आकृतियाँ मिट्टी के लिए मिट्टी खोदते समय श्रमिकों द्वारा पाई गई थीं और एक-दूसरे के ऊपर रखी गई थीं, जो यह दर्शाती हैं कि वे स्थल में थीं।

मदर्पुर में पाई गई मानव आकृतियों की बड़ी संख्या अद्वितीय है, और उनके आकार में विविधता दिलचस्प है, यह सुझाव देते हुए कि ये एक समान रूप में सामूहिक रूप से नहीं बनाई गई थीं।

जहाँ ये आकृतियाँ पाई गईं, वहाँ ओक्रे रंगीन मिट्टी के बर्तन (OCP) भी पाए गए हैं, जो एक विशेष सांस्कृतिक संदर्भ को दर्शाता है।

मदर्पुर तांबा मानव आकृतियों के उत्पादन के लिए एक विशेषीकृत स्थल प्रतीत होता है।

मानव आकृति के संभावित उपयोग

शस्त्र सिद्धांत: एक सुझाव है कि मानव आकृति को एक शस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया गया था, संभवतः इसे फेंकने के लिए एक घूर्णन प्रभाव बनाने के लिए, जैसे एक बूमरैंग, पक्षियों को मारने के लिए। हालाँकि, यह सिद्धांत इस प्रश्न को उठाता है कि इस उद्देश्य के लिए इतनी जटिल कलाकृतियाँ क्यों बनाई जाएँगी, विशेष रूप से आकार में भिन्नताओं को देखते हुए।

अनुष्ठान या धार्मिक कार्य: एक और संभावना यह है कि मानव आकृतियों का एक धार्मिक या अनुष्ठानिक कार्य था। भारत के कुछ उत्तरी हिस्सों में, तांबे के खजाने की समान छोटी मानव आकृतियों की पूजा भगवान शनि के रूप में की जाती है, जो एक संभावित आध्यात्मिक महत्व का संकेत देती है।

इन स्थलों के निवासियों के लिए मिले साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि उन्होंने उन फसलों की खेती जारी रखी जो क्षेत्र में उपस्थित थीं, जैसे कि गेहूं और जौ, जो परिपक्व हड़प्पा चरण के दौरान प्रचलित थीं।

- इसके अतिरिक्त, चावल की भूसी हुलास और उन में मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों में पाई गई, जो चावल की खेती का संकेत देती है।

- हड़प्पा के अंतिम चरण में हुलास में पाए गए पौधों के अवशेषों की विविधता व्यापक है और इसमें विभिन्न प्रकार के गेहूं (बौना, ब्रेड, और क्लब), जई, ज्वार (सोरघम), रागी (फिंगर मिलेट), दालें, खेत के मटर, घास मटर, मूंग (हरी दाल), चने, एक टूटी हुई कौपी, साथ ही कपास, आरंडी, बादाम, अखरोट, फल, और जंगली घास शामिल हैं।

इन पौधों के अवशेषों की इस विविधता से संकेत मिलता है कि समुदाय कृषि आधारित था, जिसकी एक अच्छी तरह स्थापित और विविध कृषि आधार थी।

उत्तर प्रदेश, भारत के बागपत जिले में स्थित सुनौली में हुई खुदाई ने एक बड़े हड़प्पा के अंतिम चरण के कब्रिस्तान का पता लगाया है, हालांकि खुदाई करने वाले इसे परिपक्व हड़प्पा के रूप में वर्गीकृत करना पसंद करते हैं। यह स्थल, जो लगभग 2200–1800 ईसा पूर्व की तारीख में है, अन्य परिपक्व या अंतिम हड़प्पा स्थलों के समानता के साथ-साथ इसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएँ भी प्रदर्शित करता है।

- द्विगुणित दफन (दफन 27): दो पुरुष कंकाल जिनकी उम्र 30–35 वर्ष थी, जिनके साथ ग्रेव गुड्स में स्टीटाइट मोती, एक डिश-ऑन-स्टैंड, और मिट्टी के बर्तन शामिल थे।

- त्रिगुणित दफन (दफन 69): इसमें कलश दफन शामिल थे और एक खोपड़ी उल्टी रखी गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के मिट्टी के बर्तन थे।

- प्रतीकात्मक दफन: दफन 28: इसमें तांबे की वस्तुएँ और एक वायलिन के आकार का बर्तन जिसमें सजावटी तांबे के टुकड़े थे।

- दफन 106: इसमें मानव आकृति के समान स्टीटाइट इनले शामिल थे।

कब्र के सामान के संदर्भ में, डिश-ऑन-स्टैंड का महत्वपूर्ण स्थान था। इसका डिजाइन समय के साथ बदलता रहा है, और दफन के ऊपरी स्तरों में देखा गया अद्वितीय मशरूम आकार अन्य संदर्भों में नहीं पाया जाता।

- आम तौर पर, अधिकांश दफनों में, डिश-ऑन-स्टैंड को मृतक की कूल्हे के नीचे या सिर के पास/नीचे रखा जाता था। हालांकि, कुछ मामलों में इसे पैरों के पास रखा गया।

- अतिरिक्त रूप से, डिश-ऑन-स्टैंड को भेंट देने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया, जैसा कि एक मामले में देखा गया जहां इसे एक बकरी का सिर रखने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

S. R. Walimbe ने लगभग 40 कंकालों का प्रारंभिक अध्ययन किया और 10 पुरूषों और 7 महिलाओं के अवशेषों की पहचान की।

- 17 कंकालों का लिंग निर्धारित नहीं किया जा सका।

- पांच बच्चों के दफन का विश्लेषण किया गया, जिसमें बच्चों की आयु: एक 1-2 वर्ष का, दो 3-5 वर्ष के, और दो लगभग 10 वर्ष के थे।

- इसके अतिरिक्त, छह किशोरों के अवशेष भी मिले।

इस प्रकार के एक उल्लेखनीय कब्रिस्तान की उपस्थिति एक बड़े निवास स्थल के साथ संबंध का संकेत देती है, हालांकि इस स्थल की अभी तक पहचान नहीं की गई है।

ओकरे रंग की मिट्टी (OCP) सबसे पहले 1950-51 के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बडौँ और बिजनौर में बिसौली और राजपुर पर्सु जैसे स्थलों पर खोजी गई थी। इस मिट्टी के बर्तन अव्यवस्थित ढंग से जलाए गए हैं, जो पहिये से बनाए गए हैं, और इसमें बारीक से लेकर मध्यम वस्त्र होते हैं। इनमें अक्सर मोटी लाल स्लीप होती है, जो कभी-कभी काले बैंड से सजी होती है। इस मिट्टी के कुछ बर्तनों पर खुदी हुई डिज़ाइन और आग में जलने के बाद की ग्रैफिटी होती है। इस मिट्टी को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि यह रगड़ने पर उंगलियों पर ओकरे रंग का निशान छोड़ती है, जो जलभराव, वायु क्रिया, खराब जलाने, या इनका संयोजन जैसे कारकों के कारण हो सकता है।

- ओकरे रंग की मिट्टी (OCP) सबसे पहले 1950-51 के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बडौँ और बिजनौर में बिसौली और राजपुर पर्सु जैसे स्थलों पर खोजी गई थी।

- इस मिट्टी के कुछ बर्तनों पर खुदी हुई डिज़ाइन और आग में जलने के बाद की ग्रैफिटी होती है।

- इस मिट्टी को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि यह रगड़ने पर उंगलियों पर ओकरे रंग का निशान छोड़ती है, जो जलभराव, वायु क्रिया, खराब जलाने, या इनका संयोजन जैसे कारकों के कारण हो सकता है।

वितरण और प्रकार

- प्रारंभ में, OCP को दोआब क्षेत्र में व्यापक रूप से फैला हुआ पाया गया, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, Meerut और बुलंदशहर जैसे जिलों में। सहारनपुर जिले में अकेले 80 से अधिक स्थलों की पहचान की गई है।

- OCP का वितरण इस क्षेत्र से आगे बढ़ता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हरिद्वार के पास बहादराबाद से लेकर राजस्थान के नोह और जोधपुर तक, और पंजाब के जुल्लुंदर के पास कटपालोन से लेकर बरेली के पास आहिच्छात्रा तक के खोजें शामिल हैं।

- विशेष रूप से, राजस्थान में OCP का चरण दोआब के मुकाबले पहले प्रतीत होता है।

- Hastinapura, Ahichchhatra और Jhinjhana जैसे स्थलों पर OCP स्तरों के बाद एक विशेष अंतराल और उसके बाद एक अंकित ग्रे वेयर (PGW) स्तर था।

- Atranjikhera और Noh जैसे स्थलों पर OCP स्तरों के बाद एक काले और लाल वेयर (BRW) स्तर, और फिर एक PGW स्तर था।

- कुछ स्थलों जैसे बर्गांव और अम्बाखेरी में अंतिम हड़प्पा और OCP चरणों के बीच एक ओवरलैप दिखता है।

- विशेषज्ञों में यह बहस होती है कि क्या OCP अंतिम हड़प्पा मिट्टी का एक विकृत रूप है या यह कुछ क्षेत्रों में हड़प्पा मिट्टी से प्रभावित एक स्वतंत्र सिरेमिक परंपरा है।

- OCP की दो व्यापक श्रेणियाँ पहचानी गई हैं:

- पश्चिमी क्षेत्र: जोधपुर, सिसवाल, मिटाथल, बड़ा, अम्बाखेरी और बर्गांव जैसे स्थलों को दिखाता है, जो हड़प्पा परंपरा से जुड़े हैं।

- पूर्वी क्षेत्र: लाल किला, अत्रंजिकेरा और सैपाई जैसे स्थलों को दिखाता है, जो ऐसे संबंध नहीं दिखाते।

तांबे की हार्पून

- पहली तांबे की हार्पून 1822 में कानपुर जिले के बिथुर में मिली, जिसके बाद भारत में 1300 से अधिक समान तांबे की वस्तुएँ खोजी गईं।

- इन वस्तुओं, जिन्हें मुख्य रूप से खजाने में पाया गया, को पुरातत्वविदों द्वारा तांबे के खजाने के रूप में संदर्भित किया जाता है।

- तांबे के खजाने की पहचान लगभग 90 स्थलों पर की गई है, जो ऊपरी गंगा घाटी से लेकर बंगाल और उड़ीसा तक फैले हुए हैं।

- हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, केरल, और तमिलनाडु में भी महत्वपूर्ण खोजें हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक सांद्रता उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र में है।

आहार: अवधि I को तीन उप-आवधियों में विभाजित किया गया है: Ia (2500 BCE), Ib (2100 BCE), और Ic (1900 BCE)।

- अवधि Ia: गोलाकार किनारे वाली काले और लाल मिट्टी के बर्तनों (BRW) और बफ और अनुकरण बफ-स्लीप वेर, लाल बर्तन, और कुछ ग्रे वेयर के साथ विशेषता होती है।

- अवधि Ib: BRW जारी रहता है, जिसमें ग्रे और लाल बर्तनों में वृद्धि होती है, लेकिन बफ और बफ-स्लीप वेर में कमी होती है।

- अवधि Ic: गहरे कारीनाटेड BRW बर्तनों और चमकदार लाल बर्तन से चिह्नित है।

- आहार के विभिन्न अवधियों में BRW में निरंतरता है, लेकिन संबंधित बर्तनों के प्रकार और अनुपात में परिवर्तन सांस्कृतिक प्रथाओं के विकास को दर्शाते हैं।

प्रारंभिक चरण की पहचान:

- आहार में, अवधि Ib के दौरान विभिन्न कलाकृतियाँ खोजी गईं, जिनमें शामिल हैं:

- 1. सूक्ष्म उपकरण और कोर: क्वार्ट्ज से बने फ्लूटेड कोर और एक कुंद-बैक ब्लेड।

- 2. मणि: अगेट, कैल्साइट, कार्नेलियन, फाइनस, जैस्पर, शिस्ट, शेल, स्टीटाइट, बोन और टेराकोटा जैसे सामग्रियों से बने।

- 3. टेराकोटा वस्तुएँ: कान के स्टड, त्वचा रगड़ने वाले, सिर खरोंचने वाले (?), वोटिव टैंक, क्रूसिबल, पासा, कंगन, फिनियल, पाइप, पेंडेंट, और मानव और जानवरों की मूर्तियों (जिसमें एक बैल, घोड़ा और संभवतः एक हाथी शामिल है)।

- 4. तांबे की वस्तुएँ: जिसमें अंगूठियाँ, कंगन, काजल की छड़ें, सेल्ट और एक चाकू की धार शामिल हैं।

- 5. अवधि Ic में: उपकरण जैसे सूक्ष्म खुरचने वाले और बोरर, कार्नेलियन, क्रिस्टल, कांच, जैस्पर, लैपिस, शिस्ट, शेल और टेराकोटा से बने मणि, साथ ही टेराकोटा त्वचा रगड़ने वाले, कान के स्टड, और विभिन्न मूर्तियाँ और सजावटी वस्तुएँ। तांबे की वस्तुओं में अंगूठियाँ और काजल की छड़ें शामिल थीं।

गुजरात में, परिपक्व हड़प्पा चरण से अंतिम हड़प्पा चरण में संक्रमण के दौरान, विशेष रूप से कच्छ और सौराष्ट्र में बस्तियों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। गुजरात में अंतिम हड़प्पा बस्तियों को दो चरणों में वर्गीकृत किया गया है: चमकदार लाल बर्तन स्थलों (जैसे लोथल B, रोज़दी, बाबर कोट, और पदरी) और चमकदार लाल बर्तन स्थलों।

- रोज़दी बस्ती लगभग 7 हेक्टेयर में फैली हुई थी।

- यह तीन ओर से पत्थर के मलबे की दीवार द्वारा संरक्षित थी, जबकि पूर्व में भादर नदी थी।

- स्थल पर पाए गए वनस्पति अवशेषों में बाजरा, जौ, सरसों, दालें, अलसी, मटर, वेट्स/बीन्स, विभिन्न प्रकार की चना, जूजूब, और कई जंगली पौधे, औषधीय पौधे, और घास शामिल हैं, जो संभवतः पशुओं के चारे के लिए उपयोग किए गए थे।

बाबर कोट का अंतिम हड़प्पा स्थल लगभग 2.7 हेक्टेयर में फैला हुआ था और इसमें एक पत्थर की किलेबंदी दीवार थी। बाबर कोट में पाए गए वनस्पति अवशेषों में बाजरा और चना शामिल थे।

- प्रभास पाटन II, जो हिरण नदी के किनारे स्थित है, को दो उप-चरणों में विभाजित किया गया है।

- एक संरचनात्मक परिसर जो गोदाम के रूप में व्याख्यायित किया गया था, खोजा गया, जो मिट्टी के मोर्टार में सेट पत्थर के ब्लॉकों से बना था और छोटे कम्पार्टमेंट में विभाजित था।

- Dwarka में, जो जामनगर जिले, गुजरात में है, समुद्री पुरातत्वविदों ने एक डूबे हुए बस्ती के अवशेष खोजे, जिसमें इसकी आंतरिक और बाहरी दीवारें, किलों और एक बड़ा पत्थर का जेटी शामिल है।

- स्थल पर पत्थर के एंकर और चमकदार लाल बर्तन भी पाए गए।

- बेट द्वारका के द्वीप ने एक अन्य डूबे हुए स्थल का खुलासा किया, जो प्रारंभ में 4 × 0.5 किमी का था, जिसमें किलों के अवशेष थे।

- खोजी गई कलाकृतियों में तीन सिर वाले जानवर के साथ उकेरे गए हड़प्पा सील, चमकदार लाल बर्तन, काले और लाल बर्तन, और हड़प्पा लेखन के साथ एक jar शामिल हैं।

- अतिरिक्त खोजों में एक तांबे के कारीगर का पत्थर का मोल्ड और शेल कंगन शामिल थे।

- बेट द्वारका से 1570 BCE का थर्मोल्यूमिनेसेंस दिनांक इसे एक अंतिम हड़प्पा स्थल के रूप में सुझाव देता है।

उत्तर गुजरात की रूपेन घाटी में कई अंतिम हड़प्पा स्थलों की उपस्थिति है, दोनों चमकदार लाल बर्तन के साथ और बिना। ये बस्तियाँ आमतौर पर पानी के स्रोतों के पास पुराने रेत के टीलों पर स्थित होती हैं। अधिकांश स्थल छोटे हैं और पतले आवासीय अवशेष दिखाते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि वे संभवतः चरवाहों के लिए मौसमी शिविर स्थलों के रूप में कार्य करते थे।

- राजा कर्ण का टीला: लोहे की कलाकृतियों का परिचय।

- इमलिदीखुर्द (अवधि II): नार्हन संस्कृति (लगभग 1300-800 BCE) जो संरचनात्मक गतिविधियों जैसे मिट्टी के फर्श, खंभे के छिद्रों, और ओवन्स से चिह्नित होती है।

- विशिष्ट मिट्टी में सफेद रंग से चित्रित BRW शामिल है।

- कलाकृतियों में हड्डी के बिंदु, मिट्टी की डिस्क, टेराकोटा मणियाँ, और तांबे की वस्तुएँ शामिल हैं।

- वनस्पति अवशेषों में विभिन्न अनाज, फलियाँ, और जंगली फल शामिल हैं।

- पशु अवशेषों में घरेलू जानवर (गाय, बकरियाँ/भेड़, घोड़ा, कुत्ता) और जंगली प्रजातियाँ (जंगली सुअर, हिरण) शामिल हैं।

- अवधि I से जलजीवों का जीवित रहना जारी रहा।

प्रारंभिक चरण की पहचान:

नवपाषाण-ताम्रपाषाण निरंतरता:

कलाकृतियों की समानता:

- भारत के उत्तर-पूर्वी राज्य, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, और मिजोरम शामिल हैं, पुरातात्विक संभावनाओं से भरपूर हैं लेकिन इन्हें पूरी तरह से खोजा नहीं गया है।

- सीमित खुदाई में नवपाषाण उपकरण मिले हैं, जो मुख्यतः गारो, काछार और नागा पहाड़ियों जैसे क्षेत्रों में सतह पर पाए गए हैं।

- तिथियों और खुदाई स्थलों की कमी के बावजूद, उपलब्ध साक्ष्य क्षेत्र के अतीत को समझने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

आहर संस्कृति चरण के बाद, मालवा संस्कृति का उदय हुआ, जिसमें नवदातोली, जो पश्चिम निमाड़ जिले में नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, इस संस्कृति का सबसे बड़ा बस्ती है।

नवदातोली का बस्ती लगभग 2000 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का है। मालवा संस्कृति के अन्य उल्लेखनीय स्थलों में महेश्वर, नागदा, और एरन शामिल हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में खुदाई किए गए चिचाली स्थल ने आहर, मालवा, जोरवे, और प्रारंभिक ऐतिहासिक स्तरों का सांस्कृतिक अनुक्रम दिखाया है।

- मालवा के पारंपरिक बर्तन में मोटे कोर के साथ मोटी बफ या नारंगी स्लिप होती है। डिज़ाइन आमतौर पर बर्तनों के ऊपरी भाग पर काले या गहरे भूरे रंग में चित्रित होते हैं।

- बर्तन में विभिन्न रूप जैसे लोटा, अवतल-पार्श्व कटोरे, नाल-नुमा कटोरे, और आधार वाले कप शामिल हैं।

- मालवा के बर्तनों में रूपों और डिज़ाइन की समृद्ध विविधता होती है, जिसमें 600 से अधिक विभिन्न रूपांकनों शामिल होते हैं, जैसे ज्यामितीय पैटर्न और पौधों, जानवरों, और मनुष्यों का प्राकृतिक चित्रण।

- नवदातोली में, योजनाबद्ध निर्माण का कोई प्रमाण नहीं है; घर अनियोजित रूप से बनाए गए थे।

लोग गोल या आयताकार बांस-फूस के घरों में रहते थे जिनकी फर्श चूने से चिपकी होती थी। लकड़ी के खंभे एक शंक्वाकार छत का सहारा देते थे, और दीवारें नीचे होती थीं, कभी-कभी अनुपस्थित होती थीं, छत ज़मीन के स्तर तक झुकी हुई थी। गोल घरों का व्यास 1 से 4.5 मीटर था, जबकि आयताकार घरों की लंबाई 5 से 6 मीटर थी। चूल्हे (खाना पकाने के चूल्हे) और भंडारण के बर्तन आमतौर पर इन घरों में पाए जाते थे। नागदा में, मिट्टी की ईंटों के निर्माण के प्रमाण मिले, जबकि एरन में एक विशाल मिट्टी की सुरक्षा दीवार और एक खाई थी।

- मालवा संस्कृति स्थलों से मिले कलाकृतियों से संकेत मिलता है कि पत्थर के उपकरणों की संख्या ताम्र वस्तुओं की तुलना में अधिक है, संभवतः ताम्र की कमी के कारण।

- पत्थर की ब्लेड सामान्य थीं, और नवदातोली में चिल्केडनी, कार्नेलियन, अगेट, जेस्पर, और क्वार्ट्ज से बनी 23,000 से अधिक सूक्ष्म उपकरण मिले।

- इससे संकेत मिलता है कि साइट पर घरों में अपने उपकरण बनाने की प्रवृत्ति थी, कुछ को हाफट किया गया था और अन्य हाथ में पकड़े गए थे।

- पत्थर की कलाकृतियों में saddle querns, rubbers, hammer stones, और mace heads या weights शामिल थे।

- ताम्र कलाकृतियों में सपाट कुल्हाड़ी, तार की अंगूठियाँ, मनके, कंगन, मछलीhooks, चिज़ल, नाखून काटने वाले, मोटे पिन, और एक टूटी हुई मध्य-रिब वाली तलवार शामिल थी, जिनमें से कुछ वस्तुओं में टिन और सीसे का मिश्रण दिखाई देता है।

- नवदातोली में विभिन्न सामग्रियों से बने मनके मिले, जिनमें स्टीटाइट, टेराकोटा, फाइअन्स, अगेट, अमेज़ोनाइट, कार्नेलियन, चिल्केडनी, कांच, जेस्पर, लाजवर्त, और शेल शामिल हैं, साथ ही टेराकोटा पशु आकृतियाँ और स्पिंडल व्होर्ल्स भी मिले।

- स्थल पर पाए गए पौधों के अवशेषों में गेहूँ, जौ, अलसी, काले चने, मूंग, दाल, आंवला, बेर, खेसारी, और बाद में चावल शामिल हैं।

- पशु अवशेषों में जंगली हिरण और पालतू जानवरों जैसे बैल, भेड़, बकरी, और सूअर की हड्डियाँ शामिल थीं।

मालवा संस्कृति स्थलों पर खुदाई ने धार्मिक या अनुष्ठानिक प्रथाओं के प्रमाण खोजे हैं। नवदातोली में, शोधकर्ताओं ने उदाहरण के लिए, 2.3 × 1.92 × 1.35 मीटर का एक गड्ढा खोजा जो एक घर के फर्श में खुदा हुआ था।

- गड्ढे की दीवारें और आधार मिट्टी से चिपकी हुई थीं, और इसमें लकड़ी थी, साथ ही चारों कोनों पर जले हुए लकड़ी के खंभे थे।

- इस गड्ढे को बलिदानों के लिए अग्नि वेदी के रूप में कार्य करने का माना जाता है।

- नवदातोली में एक बड़ा भंडारण बर्तन भी मिला, जिसमें जटिल डिज़ाइन थे।

- बर्तन के एक तरफ, एक महिला आकृति (संभवतः देवी या उपासक) की छवि थी, साथ ही एक छिपकली या मगरमच्छ और एक पूजा स्थल का चित्रण था।

- बर्तन में चार ऐसे पूजा स्थल थे, जिनमें सजावटी पैटर्न थे।

- बर्तन के दूसरी ओर, एक कछुए के साथ एक पूजा स्थल था, जो इस बर्तन की धार्मिक महत्वता को और बढ़ाता है।

- इसके अलावा, महाराष्ट्र के प्रकाश में मालवा संस्कृति स्तरों में एक कछुए के आकार का शेल ताबीज मिला, जो इन सांस्कृतिक प्रथाओं को जोड़ता है।

डायमाबाद में किए गए खोजों से संकेत मिलता है कि поздности हड़प्पा संस्कृति डेक्कन क्षेत्र में फैली हुई थी।

- इस क्षेत्र में सामान्य ताम्रपाषाण सांस्कृतिक अनुक्रम में सावल्दा संस्कृति, इसके बाद मालवा और जोरवे संस्कृतियाँ शामिल हैं।

डायमाबाद और इनामगाँव से विस्तृत खुदाई रिपोर्टों ने डेक्कन में प्रारंभिक ताम्रपाषाण किसानों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्रदान की है।

- ये रिपोर्टें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कि कृषि प्रथाएँ, बस्तियों के पैटर्न, और सांस्कृतिक गतिविधियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

मालवा संस्कृति मध्य भारत में उत्पन्न हुई और बाद में डेक्कन क्षेत्र में फैल गई।

- डेक्कन में, प्रमुख स्थल तपी घाटी में स्थित थे, जबकि प्रवरा-गोदावरी और भीमा घाटियों में कम बस्तियाँ थीं।

- डेक्कन में पाए जाने वाले मालवा संस्कृति के बर्तन मध्य भारत में पाए गए बर्तनों से भिन्न हैं।

- डेक्कन में: बर्तनों का कपड़ा अधिक बारीक है, खुरदुरा नहीं है, और समान रूप से पकाया गया है।

- बर्तन एक समान रूप से उच्च तापमान पर पकाए गए थे।

- विशिष्ट बर्तन रूपों में गहरे कटोरे और नाल वाले बर्तन शामिल हैं, जो मध्य भारत में नहीं पाए जाते।

- मैलवा संस्कृति के प्रमुख स्थल डेक्कन में डायमाबाद, इनामगाँव, और प्रकाश हैं।

स्थान: अहमदनगर जिला, महाराष्ट्र, प्रवरा नदी के किनारे, जो गोदावरी की सहायक नदी है।

- खुदाई: भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा 1976 से 1979 तक, एस. ए. साली के नेतृत्व में की गई।

- महत्व: डायमाबाद में ताम्रपाषाण काल के चरणों का एक अच्छी तरह से प्रलेखित अनुक्रम है।

पीरियड III: इस काल को 'डायमाबाद संस्कृति' के नाम से जाना जाता है, जो पीरियड II और III के बीच लगभग पचास वर्षों के व्यतिक्रम के बाद आया।

- इस काल का सामान्य बर्तन काले-ऑन-बफ/क्रीम वेयर था।

- इस काल के अन्य कलाकृतियों में: सूक्ष्म खंड, हड्डी के उपकरण, मनके, और एक कार्यरत हाथी के दांत का एक टुकड़ा शामिल था।

- एक ताम्र-धातु पिघलाने वाले भट्ठी का एक भाग भी मिला, साथ ही तीन अलग-अलग प्रकार की दफनाएँ: एक गड्ढा दफन, शवदाह के बाद का बर्तन दफन, और प्रतीकात्मक दफन।

- इस काल के पौधों के अवशेषों में एक नया जोड़: हाइसिंथ बीन्स शामिल था।

पीरियड IV: यह काल मालवा संस्कृति से संबंधित था और कई संरचनात्मक अवशेषों का पता चला।

- लोग अपेक्षाकृत बड़े, आमतौर पर आयताकार मिट्टी के घरों में रहते थे, जिनकी फर्श मिट्टी से चिपकी होती थी, लकड़ी के खंभे मोटी मिट्टी की दीवारों में लगे होते थे, और दरवाजे के बाहर से सीढ़ियाँ जाती थीं।

- एक विशिष्ट घर जिसमें दो चूल्हे थे, जिनमें से एक में एक ताम्र रेज़र था, को ताम्रकार के कार्यशाला के रूप में पहचाना गया।

- कुछ संरचनाओं को अग्नि वेदियों की उपस्थिति के आधार पर धार्मिक रूप से पहचाना गया।

- एक विस्तृत संरचनात्मक जटिलता की खोज की गई, जिसमें विभिन्न आकारों की अग्नि वेदियों के साथ एक मिट्टी का मंच और बलिदानी गतिविधियों से संबंधित एक अर्धवृत्ताकार मंदिर शामिल था।

- यहाँ 16 दफनाएँ थीं, या तो गड्ढा या बर्तन दफनाएँ, जिनके नीचे फाइबर वाले पौधों की टहनी रखी गई थीं।

- पीरियड IV की कलाकृतियों में सूक्ष्म खंड, ताम्र वस्तुएँ, फाइअन्स के मनके, और टेराकोटा और हड्डी की वस्तुएँ शामिल थीं।

- पौधों के अवशेषों में जौ, तीन प्रकार की गेहूँ, रागी, दालें, और बेर शामिल थे।

- यह संभव है कि सुगंधा बेला (Pavonia odorata) का उपयोग एक इत्र बनाने के लिए किया गया हो।

1974 में, एक किसान चभू लक्ष्मण भील ने डायमाबाद गाँव में एक झाड़ी के नीचे खुदाई करते समय धातु की वस्तुओं का एक भंडार खोजा।

- नजदीकी गाँव के प्रमुख ने इस खोज की सूचना पुलिस को दी, और बाद में ये वस्तुएँ जिला प्राधिकरणों से भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा अधिग्रहित की गईं।

- भंडार में चार वस्तुएँ थीं, जिनमें एक विस्तृत आकृति थी, जो दो पहियों वाले रथ पर खड़े एक व्यक्ति की थी, जिसे दो जुते बैल चला रहे थे।

- यह व्यक्ति एक हाथ में गार्ड और दूसरे हाथ में एक वक्र डंडा पकड़े हुए दिखाया गया है, जिसमें विशिष्ट विशेषताएँ जैसे लंबा सीना और पेट, एक उभरा हुआ ठोड़ी और होंठ, और बालों का बुन शामिल हैं।

- ये वस्तुएँ मजबूत ढंग से ढाली गई थीं और इनका कुल वजन 60 किलोग्राम था।

- ये ढलाई और कारीगरी में महत्वपूर्ण कौशल का प्रदर्शन करती हैं।

- रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि ये विभिन्न लेकिन कम टिन सामग्री के साथ पीतल से बनी थीं।

इनामगाँव (पुणे जिले में) घोड नदी के एक तट पर स्थित है, जो भीमा नदी की सहायक नदी है। यह महाराष्ट्र में सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से खुदाई किए गए ताम्रपाषाण स्थलों में से एक है।

- खुदाई का काम डेक्कन कॉलेज, पुणे की एक टीम द्वारा किया गया था, जिसमें एम. के. धवलिकर, एच. डी. संकालिया, और ज़ेड. डी. अंसारी शामिल थे, जो 1968 से 1983 तक 12 सत्रों में किया गया, जिससे क्षेत्र में प्राचीन किसानों के जीवन के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि मिली।

पीरियड I (लगभग 1600–1400 ईसा पूर्व) इनामगाँव में मालवा संस्कृति से संबंधित है।

- इस अवधि में, 134 घरों की खुदाई की गई, जिनमें से 32 पीरियड I के थे।

- इनमें से 28 आयताकार, 1 गोल, और 3 गड्ढा आवास थे।

- आयताकार घरों के गोल कोने और निम्न मिट्टी की दीवारें थीं, जो बांस-फूस की निर्माण और घास की शंक्वाकार छत के साथ थीं, जो क्षेत्र में आधुनिक गाँव के घरों के समान थीं।

- ये घर विशाल थे, जिनका औसत आकार 8 × 5 मीटर था, और अक्सर बांस-फूस की स्क्रीन द्वारा विभाजित होते थे।

- अंदर, खाना पकाने के लिए अंडाकार आकार के चूल्हे सामान्य थे, जिनमें मांस भूनने के लिए आंगन में अतिरिक्त चूल्हे थे।

- दो प्रकार की भंडारण संरचनाएँ पाई गईं: ऊँचे बिन जो बुनाई से बने थे और भू-गर्भीय सिलोस, जो घरों के अंदर या बाहर स्थित थे।

प्रारंभिक ताम्रपाषाण काल के दौरान, डेक्कन क्षेत्र के किसान अपने भोजन को कृषि, शिकार, और मछली पकड़ने के संयोजन के माध्यम से प्राप्त करते थे।

जौ मुख्य फसल थी, जो आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि इस क्षेत्र में गेहूँ की खेती के लिए पर्याप्त वर्षा नहीं होती है।

इनामगाँव में पाए गए जीवाश्म अवशेषों में घरेलू जानवरों की हड्डियाँ शामिल थीं, जैसे कि ऊँट वाले मवेशी, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता और सूअर। जंगली जानवरों की हड्डियों में सांभर, चीतल, काले buck, खरगोश, और नेवले की हड्डियाँ शामिल थीं, साथ ही पक्षी, सरीसृप, मछली, और मोलस्क भी शामिल थे।

- मालवा संस्कृति से जुड़े विभिन्न स्थलों पर पत्थर और तांबे के बने औजार खोजे गए हैं। सबसे सामान्य उपयोग किए जाने वाले पत्थर के पदार्थ सिलिकेशियस पत्थर जैसे कि चाल्सेडोनी और अगेट थे, और औजार आमतौर पर ब्लेड या फ्लेक्स से बनाए जाते थे। पॉलिश किए गए पत्थर के कुल्हाड़ियाँ दुर्लभ हैं। माइक्रोवियर विश्लेषण ने पौधों के कार्य, मांस काटने, शृंगाल या हड्डी के काम, और चमड़े के खुरचने के लिए उपयोग किए गए औजारों की पहचान की है। तांबे के कलाकृतियों में चाकू, छेनी, मछलीhooks, कुल्हाड़ियाँ, और गहने जैसे चूड़ियाँ और मनके शामिल थे।

जोरवे संस्कृति की पहचान सबसे पहले जोरवे स्थल पर की गई थी और बाद में यह पाया गया कि यह व्यापक क्षेत्र में फैली हुई है, जो आधुनिक महाराष्ट्र के लगभग सभी हिस्सों को शामिल करती है, केवल तटीय कोंकण जिले को छोड़कर। प्रवरा–गोदावरी घाटियों को इस संस्कृति का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, जबकि परिधीय क्षेत्र उत्तर में तापी नदी और दक्षिण में कृष्णा नदी तक फैला हुआ है।

- जोरवे संस्कृति के प्रमुख खुदाई किए गए स्थलों में डाइमाबाद, इनामगाँव, थुर, सोंगाँव, चंदोली, बहाल, प्रकाश, जोरवे, और नेवासा शामिल हैं। इनमें से, प्रकाश तापी घाटी में सबसे बड़ा जोरवे स्थल है, डाइमाबाद गोदावरी घाटी में, और इनामगाँव भीमा घाटी में स्थित है। इन तीनों बस्तियों का आकार 20 हेक्टेयर से अधिक था, जो यह दर्शाता है कि ये स्थायी कृषि गाँव थे। जोरवे, बहाल, और नेवासा को मध्यम आकार की बस्तियाँ माना जाता है, जबकि औसत जोरवे संस्कृति की बस्तियाँ छोटी थीं, आमतौर पर 1–2 हेक्टेयर। वल्की और गोटखिल जैसे स्थलों को मुख्य रूप से मौसमी कृषि और पशुपालन स्थलों के रूप में जाना जाता है, और गार्मल्स एक अस्थायी शिविर स्थल प्रतीत होता है जो चाल्सेडोनी के स्रोत के निकट था। यह जोरवे संस्कृति के भीतर एक श्रेणीबद्ध बस्ती पैटर्न का सुझाव देता है।

- नेवासा, चंदोली, और सोंगाँव जैसे स्थलों से प्राप्त रेडियोकार्बन डेटिंग संकेत करती है कि जोरवे संस्कृति का समय लगभग 1300–1000 BCE था। हालांकि, इनामगाँव में प्रारंभिक जोरवे संस्कृति का समय लगभग 1400–1000 BCE है, जबकि अंतिम जोरवे चरण का समय लगभग 1000–700 BCE है।

डाइमाबाद : अवधि V और जोरवे संस्कृति

इनामगाँव: काल II (प्रारंभिक जॉरवे) और III (अंतिम जॉरवे)

- आयताकार घरों की खोज जो काल I (मालवा संस्कृति) के समान हैं।

- घर पंक्तियों में व्यवस्थित हैं, बीच में खुला स्थान है, जो योजना को दर्शाता है।

- घर में आग जलाने के गड्ढे पाए गए, जिनका उपयोग खाना पकाने के लिए किया गया, जिसमें बर्तन सपाट पत्थरों पर रखे गए।

- पशु बंधन: मिट्टी में नाइट्रोजन स्तर दर्शाते हैं कि जानवर आंगनों में बंधे हुए थे।

- निवास योजना:

- पश्चिमी परिधि: कारीगरों (मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, सुनार, चूना बनाने वाले, मनके बनाने वाले, हाथी दांत के कारीगर) के घर।

- केंद्रीय क्षेत्र: किसानों और संपन्न व्यक्तियों के घर, जिसमें एक बड़ा पाँच-कमरे वाला ढाँचा शामिल है जिसे शासक प्रमुख का घर और पास में एक अनाज भंडार के रूप में पहचाना गया।

- काल III: प्रमुख का निवास बस्ती के पूर्वी भाग में, नदी के पास स्थानांतरित किया गया।

- सार्वजनिक संरचनाएँ: संभावित अनाज भंडार या अग्नि-पूजा मंदिर की पहचान की गई।

- बाढ़ सुरक्षा और जल भंडारण के लिए पत्थर की तटबंध दीवार के निर्माण में सामुदायिक प्रयास स्पष्ट हैं, साथ ही सिंचाई नहरें भी हैं।

- सामाजिक और राजनीतिक संगठन: भौतिक साक्ष्य से अनुमानित, जो बस्ती की योजना और दफन प्रथाओं के आधार पर क्रमबद्ध समाज का सुझाव देते हैं।

- इनामगाँव का जीवनयापन कृषि, शिकार और मछली पकड़ने पर आधारित था। अनाज और बीजों के अवशेष जैसे जौ, गेहूँ, मसूर, कुल्थी, घास मटर, बेर, और कुछ चावल के दाने पाए गए, जिसमें जौ मुख्य फसल थी, इसके बाद गेहूँ।

- पालित पशुओं में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर, और घोड़ा शामिल थे, जिसमें गाय सबसे महत्वपूर्ण थी।

- शिकार में हिरण जैसे जानवर शामिल थे, और मछली पकड़ने की गतिविधियों का संकेत देने के लिए मछलीhooks पाए गए।

- काल II में इनामगाँव का सबसे समृद्ध समय था, जिसमें कृषि और पशु पालन में वृद्धि देखी गई, संभवतः गेहूँ, मटर, और मसूर जैसे सर्दियों की फसलों के लिए सिंचाई के साथ।

- हालांकि, काल III में उत्पादकता में गिरावट आई, जिसमें कठोर फसलों की ओर शिफ्ट और जंगली पौधों के शिकार और संग्रह पर बढ़ी हुई निर्भरता देखी गई।

- जॉरवे संस्कृति के विभिन्न कलाकृतियाँ पाई गईं, जिनमें ब्लेड फ्लेक्स, पॉलिश किए हुए पत्थर के कुल्हाड़ियाँ, और चक्की शामिल हैं, साथ ही कभी-कभी सोने के आभूषण भी।

- इनामगाँव में बर्तन और चूना भट्ठियाँ पाई गईं, और विभिन्न वस्तुओं के लिए ताम्र का सीमित उपयोग किया गया, जिसमें ताम्र निष्कर्षण के लिए एक भट्टी भी खोजी गई।

निवास योजना:

- पश्चिमी परिधि: कारीगरों (मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, सुनार, चूना बनाने वाले, मनके बनाने वाले, हाथी दांत के कारीगर) के घर।

- केंद्रीय क्षेत्र: किसानों और संपन्न व्यक्तियों के घर, जिसमें एक बड़ा पाँच-कमरे वाला ढाँचा शामिल है जिसे शासक प्रमुख का घर और पास में एक अनाज भंडार के रूप में पहचाना गया।

- काल III: प्रमुख का निवास बस्ती के पूर्वी भाग में, नदी के पास स्थानांतरित किया गया।

छवि:

- दूसरे चरण का पालन विभिन्न स्थलों पर किया गया।

- पत्थर के औजारों का निरंतर उपयोग, ताम्र और कांस्य औजारों जैसे चाकू और चौड़े कुल्हाड़ियों में वृद्धि।

- नए बर्तन तत्वों में ग्रे और बफ वेयर शामिल हैं जिनकी सतह कठोर होती है, साथ ही चक्के से बनाए गए बिना जलाए हुए बर्तन जिनमें बैंगनी रंग होता है।

- इस चरण के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग सीमित है, लेकिन इसे लगभग 1500–1050 ईसा पूर्व के लिए अनुमानित किया गया है।

- अधिकतर स्थलों के ऊपरी स्तर मेगालिथिक चरण में संक्रमण करते हैं।

पूर्व-नवपाषाण चरण: बिना-सेरामिक और ताम्र की कमी।

नवपाषाण-ताम्रपाषाण चरण: ताम्र के औजारों और चक्के से बने बर्तनों की विशेषता।

- दोनों चरणों में ग्राउंड और पॉलिश किए गए पत्थर के औजार, सूक्ष्म औजार, हड्डी के बिंदु, और चाकू शामिल हैं।

- बर्तन काले-लाल वेयर (कुछ लाल आचार डिज़ाइन के साथ), हल्के ग्रे, पॉलिश किए हुए ग्रे, और भूरे रंग के बर्तनों के साथ-साथ मोटे भूरे और काले बर्तन शामिल हैं।

- टेरेकोटा मूर्तियाँ मुख्य रूप से बैल और पक्षियों के चित्रण में हैं।

- पाई गई पशु हड्डियों में गाय, भेड़, बकरी, और कुत्ते शामिल हैं।

- संगणकल्लू में नवपाषाण चरण संभवतः लगभग 2000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ।

चट्टान चित्र: कर्नाटक और आंध्र में कुपगाल, पिक्लीहल, और मास्की जैसी जगहों पर ग्रेनाइट पर पाए जा सकते हैं।

- ये चित्र सटीक रूप से तिथि देने में कठिन हैं, लेकिन हम शैली, सामग्री, और मौसम के आधार पर उनकी उम्र का अनुमान लगा सकते हैं।

- कुछ चित्र मेसोलिथिक काल के हो सकते हैं, जबकि अन्य नवपाषाण-ताम्रपाषाण काल के हो सकते हैं, और कुछ बहुत बाद के हैं।

- कई चित्रों को क्रेयोनिंग द्वारा बनाया गया, जिसमें सूखे रंगों को पत्थर की सतह पर रगड़ कर लगाया जाता है, बजाय कि पेंटिंग के।

- यहां चट्टान के दाग भी हैं, जहां मोटिफ्स को चट्टान की सतह पर हथौड़े या ठोका गया।

- इन चित्रों का सबसे सामान्य विषय पशु (गाय) है।

स्थान: कुपगाल कर्नाटक के बELLARY जिले में है, जिसमें हिरेगुड्डा नामक ग्रेनाइट पहाड़ हैं।

- चट्टान चित्र: इस स्थल में सैकड़ों चट्टान चित्र हैं, अधिकांशतः दागों से संबंधित, जो नवपाषाण काल से आधुनिक समय तक फैले हुए हैं।

- सामान्य विषय: सबसे सामान्य विषय हैं उभरे हुए बैल जिनके लंबे सींग होते हैं, जो अक्सर मानव आकृतियों के साथ चित्रित होते हैं।

- कम सामान्य मोटिफ: इनमें हाथी, बाघ, हिरण, भैंस, पक्षियों, पदचिन्ह, और अमूर्त डिज़ाइन शामिल हैं।

- पहुँच और निर्माण: कुछ स्थानों पर चित्रों तक पहुँचना कठिन था, जो सुझाव देते हैं कि कलाकारों और दर्शकों को उन तक पहुँचने के लिए प्रयास करना पड़ा।

- शक्ति और अनुष्ठान के विषय: ये चित्र पुरुषों की शक्ति, यौन संबंध, और पुरुषों और मवेशियों के बीच संबंध का जश्न मना सकते हैं, संभवतः उन युवा पुरुषों द्वारा बनाए गए जो मवेशी चराते या लूटते थे।

- पत्थर की खदान और औजार उत्पादन: कुपगाल संभवतः पत्थर की खदान और औजार उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, और ये चित्र उन पुरुषों द्वारा बनाए गए हो सकते हैं जो इन गतिविधियों में शामिल थे।

- अनुष्ठान गतिविधि और ध्वनि: इन चित्रों का निर्माण और देखना 'चट्टान संगीत' से जुड़े अनुष्ठान का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि स्थल पर कुछ चट्टानों का उपयोग ध्वनि पैदा करने के लिए किया गया था, जिससे घंटियों या गोंग की तरह गहरे ध्वनि उत्पन्न होते थे।

- व्यापक संदर्भ: बोइविन ने उन चित्रों के अलावा व्यापक भौतिक और सामाजिक परिदृश्य पर विचार करने के महत्व पर जोर दिया।