UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 15th January 2025 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly PDF Download

जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत के प्राकृतिक आपदा जोखिम और आर्थिक प्रभावों को समझना

स्रोत: प्रकृति

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

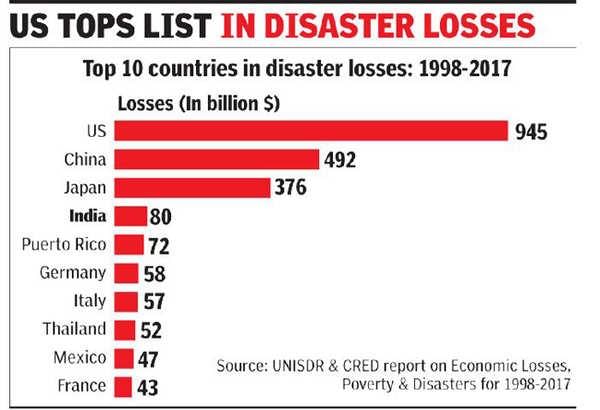

भारत प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में उल्लेखनीय वृद्धि का सामना कर रहा है, जो चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के कारण और भी बढ़ गया है। वैश्विक बीमा कंपनी स्विस रे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण अनुमानित 12 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान होगा, जो पिछले दशक के वार्षिक औसत 8 बिलियन डॉलर से अधिक है।

- 2023 में बाढ़ और चक्रवात सहित बड़ी प्राकृतिक आपदाएँ आएंगी, जिसके परिणामस्वरूप काफी आर्थिक क्षति होगी।

- भारत की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता इसकी भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण और भी बढ़ जाती है।

- अपर्याप्त बीमा एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें 90% घरों और व्यवसायों को नुकसान के विरुद्ध अपर्याप्त कवरेज मिलता है।

- उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में आपदा तैयारी और लचीलेपन में सुधार के लिए रणनीतिक उपाय आवश्यक हैं।

अतिरिक्त विवरण

- 2023 में प्रमुख घटनाएँ:

- उत्तरी भारत और सिक्किम में बाढ़ (जुलाई 2023): भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में काफी नुकसान हुआ, जिससे दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात बिपरजॉय (जून 2023): श्रेणी 3 के चक्रवात ने गुजरात के कच्छ को प्रभावित किया, जिससे प्रमुख बंदरगाह बंद हो गए और व्यापक क्षति हुई।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात मिचांग (दिसंबर 2023): यह चक्रवात चेन्नई, तमिलनाडु में आया, जिससे अत्यधिक वर्षा हुई और शहरी क्षेत्रों में व्यवधान उत्पन्न हुआ।

- मानसून से प्रेरित बाढ़: पिछले दो दशकों में, बाढ़ के कारण भारत की वार्षिक आर्थिक क्षति का औसतन 63% हिस्सा हुआ है, मुख्य रूप से ग्रीष्मकाल और पूर्वोत्तर मानसून के दौरान।

- आर्थिक और औद्योगिक जोखिम: गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्य, जो भारत के औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेष रूप से बाढ़ और चक्रवातों के प्रति संवेदनशील हैं।

- भूकंप का खतरा: अहमदाबाद जैसे शहरी क्षेत्रों में भूकंप का खतरा बहुत अधिक है, तथा 2001 के भुज भूकंप जैसी विनाशकारी क्षति की संभावना है।

- लचीलेपन और बीमा में चुनौतियां: महत्वपूर्ण आर्थिक नुकसान के बावजूद, 90% परिवार और व्यवसाय अभी भी कम बीमाकृत हैं या उनके पास बीमा नहीं है, जिससे सुरक्षा में पर्याप्त अंतराल पैदा हो रहा है।

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि भारत की आर्थिक वृद्धि तेज़ गति से जारी है, प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी कमज़ोरियों को दूर करना महत्वपूर्ण है। चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति के कारण मज़बूत आपदा तैयारी रणनीतियों, बेहतर बीमा पैठ और सक्रिय लचीलापन-निर्माण उपायों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटकर, भारत अपनी अर्थव्यवस्था और नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों से बेहतर तरीके से बचा सकता है।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

दिल्ली को एच-1बी से आगे भी देखना होगा

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में संभावित वापसी ने भारत में महत्वपूर्ण चर्चाओं को जन्म दिया है, जो मुख्य रूप से एच-1बी वीजा कार्यक्रम के निहितार्थों पर केंद्रित है। जबकि भारतीय तकनीकी प्रतिभाओं का संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य और भारत, चीन और अमेरिका को शामिल करने वाली भू-राजनीतिक गतिशीलता पर ट्रंप की प्रौद्योगिकी नीतियों के व्यापक प्रभावों का पता लगाना आवश्यक है।

- एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम भारत-अमेरिका संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कुशल भारतीय पेशेवरों को अमेरिकी नवाचार में योगदान करने में सक्षम बनाता है।

- आव्रजन से जुड़ी आर्थिक चिंताएं एच-1बी बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो लाभ और घरेलू भावनाओं के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

- भारत को अवैध आव्रजन पर चिंताओं का समाधान करते हुए अमेरिका के साथ कूटनीतिक जुड़ाव और तकनीकी सहयोग बढ़ाना चाहिए।

अतिरिक्त विवरण

- एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम: यह कार्यक्रम भारत के उच्च कुशल श्रमिकों को अमेरिकी श्रम बाजार में, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रिक्त स्थान भरने का अवसर प्रदान करता है, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है।

- आर्थिक अनिवार्यताएं: प्रौद्योगिकी कंपनियां श्रम की कमी को दूर करने और अमेरिका की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए एच-1बी वीजा के विस्तार की वकालत करती हैं।

- राजनीतिक ध्रुवीकरण: एच-1बी सहित आव्रजन के इर्द-गिर्द चल रही बहस अमेरिका में बड़े सामाजिक विभाजन को प्रतिबिंबित करती है, जिससे आव्रजन परिदृश्य जटिल हो जाता है।

- भारत की भूमिका: भारत का बढ़ता तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र उसे वैश्विक श्रम बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है, जिससे अमेरिकी नीतियों के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- सामरिक सहयोग: रक्षा प्रौद्योगिकी और एआई अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भागीदारी से अमेरिका के प्रमुख साझेदार के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हो सकती है

निष्कर्ष के तौर पर, जबकि एच-1बी वीजा मुद्दा महत्वपूर्ण है, भारत को ट्रम्प के तहत अमेरिकी प्रौद्योगिकी नीतियों की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानकर एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को अमेरिकी हितों के साथ जोड़कर, भारत उभरती वैश्विक व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता सुनिश्चित कर सकता है।

जीएस3/पर्यावरण

साडा क्षेत्र को समझना

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

साडा क्षेत्र में भूमि उपयोग पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, कृषि भूमि का बागों और आवासीय क्षेत्रों में रूपांतरण बढ़ रहा है। यह परिवर्तन साडा इलाके के पारिस्थितिक और भौगोलिक महत्व को समझने की आवश्यकता को उजागर करता है।

- शब्द 'सदा' का तात्पर्य सदियों के क्षरण से निर्मित विशाल, समतल क्षेत्र से है।

- महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित सदा नदी विशिष्ट भूवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रदर्शित करती है।

- इसकी विशेषता बंजर परिदृश्य है जो मानसून के मौसम में बदल जाता है।

अतिरिक्त विवरण

- भौगोलिक विशेषताएं: सदा पठार के समान है, जिसे स्थानीय रूप से पाथर के रूप में जाना जाता है , जो महाराष्ट्र के सतारा जिले में पाया जाता है, जिसमें कास पठार इसका प्रमुख उदाहरण है।

- यहाँ का भूदृश्य मुख्यतः चट्टानी है तथा मानसून के दौरान यहाँ अद्वितीय स्थानिक वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं।

- इसमें अत्यधिक अपक्षयित लैटेराइट मिट्टी की परत शामिल है जो वर्षा जल के लिए महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है, तथा भूजल आपूर्ति को प्रभावी रूप से पुनर्भरित करती है।

जैव विविधता

- साडा क्षेत्र में जीवन की उल्लेखनीय विविधता पाई जाती है, जिनमें शामिल हैं:

- 459 पादप प्रजातियाँ , जिनमें से 105 कोंकण क्षेत्र में स्थानिक हैं।

- सरीसृपों की 31 प्रजातियाँ , उभयचरों की 13 प्रजातियाँ , पक्षियों की 169 प्रजातियाँ और स्तनधारियों की 41 प्रजातियाँ ।

- इस क्षेत्र में प्राचीन कलाकृतियाँ भी मौजूद हैं जिन्हें जियोग्लिफ़्स के नाम से जाना जाता है , जो लगभग 10,000 वर्ष पुरानी हैं।

निष्कर्ष रूप में, सदा क्षेत्र में विकसित हो रहे भूमि-उपयोग पैटर्न संरक्षण और सतत विकास के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करते हैं, तथा इस अद्वितीय पारिस्थितिक परिदृश्य को संरक्षित करने के लिए जागरूकता और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देते हैं।

जीएस3/पर्यावरण

पावना नदी: पुनरुद्धार प्रयास

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने हाल ही में राज्य द्वारा नियुक्त पुनरुद्धार समिति को पवना नदी में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से कार्य योजना के लिए नई समय-सीमा निर्धारित करने हेतु हितधारकों को एकत्रित करने का निर्देश दिया है।

- पावना नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र, विशेष रूप से पुणे जिले में स्थित है।

- यह नदी पुणे शहर को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पुणे को पिंपरी-चिंचवाड़ क्षेत्र से अलग करती है।

अतिरिक्त विवरण

- नदी का उद्गम: पावना नदी पश्चिमी घाट से निकलती है, जो लोनावला से लगभग 6 किमी दक्षिण में है।

- नदी शुरू में पूर्व की ओर बहती है और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाती है तथा देहू, चिंचवाड़, पिंपरी और दापोडी उपनगरों से होकर गुजरती है।

- यह पुणे के पास मूला नदी में मिल जाती है, जो बाद में मुथा नदी के साथ मिलकर मूला-मुथा नदी प्रणाली बनाती है, तथा अंततः कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा नदी में मिल जाती है।

- कुल लंबाई: पवना नदी लगभग 60 किमी तक फैली है।

- इस नदी पर एक महत्वपूर्ण संरचना पवन नगर बांध है, जो एक पृथ्वी-भरण गुरुत्वाकर्षण बांध है जिसकी लंबाई 1,329 मीटर (4,360 फीट) और ऊंचाई 42.37 मीटर (139.0 फीट) है, जिसकी सकल भंडारण क्षमता 30,500.00 किमी 3 है ।

- यह बांध आस-पास के इलाकों को पर्याप्त जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है और यह पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में पेयजल की व्यवस्था के लिए आवश्यक है।

पवना नदी के पुनर्जीवन के लिए चल रहे प्रयास इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

पुरुलिया वेधशाला

स्रोत: द ट्रिब्यून

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज (एसएनबीसीबीएस) द्वारा एक नई खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई है। इस सुविधा का उद्देश्य खगोल भौतिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक अवलोकन और प्रशिक्षण को बढ़ाना है।

- स्थान: पंचेत हिल, पुरुलिया जिला, पश्चिम बंगाल।

- वैज्ञानिक अवलोकन के लिए 14 इंच व्यास वाले दूरबीन से सुसज्जित।

- ऊँचाई : समुद्र तल से लगभग 600 मीटर ऊपर।

- देशांतर : लगभग 86° पूर्व.

- 86° पूर्वी देशांतर पर वेधशालाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि।

अतिरिक्त विवरण

- खगोलीय महत्व: वेधशाला विभिन्न खगोलीय पिंडों के अध्ययन में सहायता करेगी तथा वैश्विक खगोल भौतिकी अनुसंधान में योगदान देगी।

- प्रशिक्षण के अवसर: यह छात्रों को दूरबीन संचालन और डेटा रिकॉर्डिंग में प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे खगोलविदों की अगली पीढ़ी को बढ़ावा मिलेगा।

- तुलना: भारत की अन्य उल्लेखनीय वेधशालाओं में नैनीताल स्थित एरीज वेधशाला, कवलूर स्थित वेणु बापू वेधशाला तथा लद्दाख के हानले स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला शामिल हैं।

यह वेधशाला न केवल पूर्वी भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख वैज्ञानिक केंद्र बनने के लिए तैयार है, जो अपने देशांतर पर खगोलीय अनुसंधान सुविधाओं की महत्वपूर्ण कमी को पूरा करेगी।

जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

बांग्लादेश के साथ सीमा बाड़ विवाद

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा कथित उल्लंघनों के बारे में बांग्लादेश द्वारा चिंता जताए जाने के बाद भारत ने सीमा सुरक्षा और बाड़ लगाने से संबंधित मुद्दों पर बांग्लादेश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया है। यह कूटनीतिक तनाव ढाका में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बांग्लादेश द्वारा पहले तलब किए जाने के बाद बढ़ गया, जिसमें दावा किया गया था कि बीएसएफ की कार्रवाई द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन है। स्थिति तब और बिगड़ गई जब बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) ने पश्चिम बंगाल-मालदा सीमा पर बाड़ लगाने के चल रहे निर्माण को बाधित करने का प्रयास किया।

- भारत-बांग्लादेश सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा है, जिसकी लंबाई 4096.7 किमी है।

- स्थानीय आपत्तियों और कठिन भूभाग सहित विभिन्न चुनौतियों के कारण सीमा का महत्वपूर्ण हिस्सा अब भी बिना बाड़ के है।

- हाल की घटनाओं से तनाव बढ़ गया है, विशेषकर मालदा के कालियाचक और कूचबिहार इलाकों में।

अतिरिक्त विवरण

- सीमा की लंबाई: भारत-बांग्लादेश सीमा 4096.7 किमी तक फैली है, जो पश्चिम बंगाल (2216.7 किमी), असम (263 किमी), मेघालय (443 किमी), त्रिपुरा (856 किमी) और मिजोरम (318 किमी) जैसे राज्यों से होकर गुजरती है।

- बाड़ लगाने का दायरा: वर्तमान में, 3,141 किलोमीटर सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है, जिसमें पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश सीमा का 81.5% हिस्सा सुरक्षित है। स्थानीय आपत्तियों और बांग्लादेश के साथ चल रही बातचीत के कारण शेष हिस्सों पर बाड़ नहीं लगाई गई है।

- चुनौतियाँ: गृह मंत्रालय ने कई चुनौतियों की पहचान की है, जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार से असहयोग, लंबित भूमि अधिग्रहण, तथा सीमा के नदी क्षेत्रों, जिनकी लंबाई 900 किलोमीटर से अधिक है, से उत्पन्न अंतर्निहित कठिनाइयाँ शामिल हैं।

- 1975 सीमा दिशानिर्देश: 1975 के संयुक्त भारत-बांग्लादेश दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 150 गज के भीतर रक्षा संरचनाओं का निर्माण निषिद्ध है, हालांकि भारत तार बाड़ लगाने को ऐसी श्रेणी में नहीं रखता है।

- हाल की घटनाएं, जैसे मेखलीगंज में बाड़ लगाने का विवाद, सीमा प्रबंधन और स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी की मौजूदा जटिलताओं को उजागर करती हैं।

भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहा सीमा बाड़ विवाद महत्वपूर्ण कूटनीतिक और तार्किक चुनौतियों को जन्म देता है। सीमा सुरक्षा और प्रबंधन पर भारत के जोर के बावजूद, स्थानीय निवासियों की चिंताएं और द्विपक्षीय समझौते स्थिति को जटिल बनाते हैं। दोनों देशों के हितों का सम्मान करने और सीमा पर रहने वाले निवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाले समाधान को खोजने के लिए निरंतर संवाद और बातचीत आवश्यक है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ज़ोंबी हिरण रोग क्या है?

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

वैज्ञानिक घातक और उपचार न किए जा सकने वाले 'ज़ॉम्बी हिरण' रोग के मनुष्यों को प्रभावित करने की संभावना के बारे में चिंता जता रहे हैं।

- ज़ोंबी डियर रोग, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज (सीडब्ल्यूडी) के नाम से जाना जाता है, एक गंभीर तंत्रिका संबंधी विकार है।

- सी.डब्ल्यू.डी. मुख्य रूप से हिरण, एल्क, मूस और बारहसिंगों को प्रभावित करता है तथा यह प्रिऑन नामक संक्रामक प्रोटीन के कारण होता है।

अतिरिक्त विवरण

- सीडब्ल्यूडी का कारण: यह बीमारी प्रिऑन के कारण होती है, जो गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन होते हैं जो मस्तिष्क में अन्य प्रोटीन को भी गलत तरीके से मोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रक्रिया से मस्तिष्क को काफी नुकसान पहुंचता है और मस्तिष्क के ऊतकों में स्पंजी छेद बन जाते हैं।

- संचरण: सीडब्ल्यूडी प्रिऑन अत्यधिक संक्रामक होते हैं और लार, मल, रक्त या मूत्र जैसे शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से फैल सकते हैं। वे सीधे संपर्क या पर्यावरण संदूषण के माध्यम से फैल सकते हैं। एक बार किसी क्षेत्र में पहुंचने के बाद, प्रिऑन वर्षों तक मिट्टी, पानी और वनस्पति में संक्रामक बने रह सकते हैं, जिससे वन्यजीवों के लिए दीर्घकालिक खतरा पैदा हो सकता है।

- लक्षण: सी.डब्ल्यू.डी. के लिए ऊष्मायन अवधि काफी लंबी है, औसतन 18 से 24 महीने, जिसके दौरान संक्रमित जानवर सामान्य दिखाई दे सकते हैं। मुख्य लक्षणों में शामिल हैं:

- प्रगतिशील वजन घटाना

- व्यवहार में परिवर्तन, जैसे सामाजिक संपर्क में कमी और जागरूकता की हानि

- अधिक मात्रा में पीना, पेशाब करना, और अत्यधिक लार का बनना

- उपचार: वर्तमान में, संक्रमित पशुओं के लिए सी.डब्ल्यू.डी. सदैव घातक होती है, तथा इसका कोई ज्ञात टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है।

- क्या मनुष्य को CWD हो सकता है?: यद्यपि मनुष्यों में CWD के संचरण का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है, फिर भी वैज्ञानिक इसके विकसित होने और मानव में संक्रमण पैदा करने की क्षमता के बारे में सतर्क और सावधान बने हुए हैं।

जैसे-जैसे अनुसंधान जारी है, वन्यजीवों पर इसके प्रभाव और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरों की निगरानी के लिए सी.डब्ल्यू.डी. को समझना महत्वपूर्ण है।

जीएस3/रक्षा एवं सुरक्षा

भार्गवस्त्र क्या है?

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत ने भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसके साथ ही उसने उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। यह देश की पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली है, जिसे विशेष रूप से झुंड ड्रोनों से उत्पन्न होने वाले उभरते खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है।

- भार्गवस्त्र भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है।

- इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा विकसित यह ड्रोन झुंड में उड़ने वाले ड्रोनों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकता है।

- 2.5 किमी से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेदने तथा 6 किमी से अधिक दूरी पर आने वाले खतरों का पता लगाने में सक्षम।

अतिरिक्त विवरण

- माइक्रो-मिसाइल प्रणाली: भार्गवस्त्र को मोबाइल प्लेटफार्मों पर शीघ्रता से तैनात किया जा सकता है और इसे एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को दागने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह कई खतरों के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है।

- परिचालन क्षमता: इस प्रणाली को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित सभी इलाकों में संचालित करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे सशस्त्र बलों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

- काउंटर-ड्रोन प्रौद्योगिकी: माइक्रो मिसाइलों का उपयोग करने वाली पहली काउंटर-ड्रोन प्रणाली के रूप में, यह हवाई रक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है।

भार्गवस्त्र, झुंड ड्रोन प्रौद्योगिकियों के खिलाफ भारत की रक्षा क्षमताओं में एक रणनीतिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है, जो सशस्त्र बलों को कई हवाई खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने के लिए एक मजबूत उपकरण प्रदान करता है।

जीएस3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की 150वीं वर्षगांठ

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौसम विज्ञान में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है, आपदा प्रबंधन, आर्थिक लचीलापन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इसके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया है। 1875 में स्थापित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की 150वीं वर्षगांठ मनाने के लिए हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में इसके भविष्य के विकास के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं भी प्रस्तुत की गईं।

- आईएमडी की स्थापना विनाशकारी मौसम संबंधी घटनाओं के बाद केंद्रीकृत मौसम संबंधी सेवाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए की गई थी।

- वर्षगांठ समारोह के दौरान मौसम विज्ञान प्रौद्योगिकी और पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता दी गई।

- भविष्य के उद्देश्यों में पूर्वानुमान की सटीकता में सुधार करना और नवीन मौसम प्रबंधन प्रणालियों का विकास करना शामिल है।

अतिरिक्त विवरण

- उत्पत्ति और महत्व: आईएमडी की स्थापना 1864 के उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसी विनाशकारी घटनाओं के बाद 1875 में की गई थी, जिसने संगठित मौसम संबंधी सेवाओं की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है।

- स्मारक विज्ञप्तियाँ: इस वर्षगांठ पर विज़न डॉक्यूमेंट 2047 का लोकार्पण किया गया, जिसमें आईएमडी की भविष्य की प्रगति के लिए रोडमैप की रूपरेखा दी गई है।

- तकनीकी प्रगति: आईएमडी ने 1958 से रडार प्रणाली जैसी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास किया है तथा 1983 से उपग्रह विकास के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है।

- मिशन मौसम: एक हालिया पहल जिसका उद्देश्य उन्नत उच्च-रिज़ॉल्यूशन अवलोकन और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के माध्यम से मौसम निगरानी को बढ़ाना है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: आईएमडी को विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) में दीर्घकालिक प्रतिनिधित्व तथा महत्वपूर्ण मौसम पूर्वानुमानों में पड़ोसी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है।

अंत में, प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन की रक्षा और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में मौसम विज्ञान संबंधी प्रगति की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया। महत्वाकांक्षी विज़न डॉक्यूमेंट 2047 और मिशन मौसम के शुभारंभ के साथ, आईएमडी का लक्ष्य पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान से व्यापक मौसम प्रबंधन की ओर बढ़ना है, जिससे 2047 तक भारत को "मौसम के लिए तैयार राष्ट्र" के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा है।

जीएस3/पर्यावरण

भारत में फाल्केटेड डक के दर्शन

स्रोत: डीटीई

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा के गुरुग्राम में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी-प्रेमी दुर्लभ फाल्केटेड डक को देखकर रोमांचित हो गए, यह एक ऐसी प्रजाति है जो भारत में सामान्यतः नहीं देखी जाती है। फाल्केटेड डक, जिसे फाल्केटेड टील (मरेका फाल्काटा) के नाम से भी जाना जाता है, एक डबलिंग डक है जो आकार में गैडवॉल के समान होती है।

- यह प्रजाति पूर्वी साइबेरिया और मंगोलिया से लेकर उत्तरी जापान तक पाई जाती है, तथा शीतकाल के लिए दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी भारत में प्रवास करती है।

अतिरिक्त विवरण

- निवास स्थान: फाल्केटेड बतखें आमतौर पर वन क्षेत्रों से घिरे मीठे पानी की झीलों , तालाबों, नदियों और दलदलों में पाई जाती हैं।

- प्रजनन काल: इनका प्रजनन मई से जुलाई के प्रारम्भ तक होता है , तथा ये पानी के पास जमीन पर, अक्सर लम्बी घास या झाड़ियों में अपना घोंसला बनाते हैं।

- आहार: मुख्य रूप से शाकाहारी, उनके आहार में वनस्पति पदार्थ, बीज, चावल और जलीय पौधे शामिल होते हैं, हालांकि वे कभी-कभी छोटे अकशेरुकी और नरम खोल वाले मोलस्क भी खाते हैं।

- संरक्षण स्थिति: आईयूसीएन के अनुसार , फाल्केटेड डक को निकट संकटग्रस्त श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है , जिसका मुख्य कारण भोजन और पंखों के लिए शिकार है।

- भारत में फाल्केटेड डक का दिखना दुर्लभ माना जाता है , जिससे उनका हालिया अवलोकन उल्लेखनीय हो गया है।

सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में फाल्केटेड डक की उपस्थिति संरक्षण प्रयासों के महत्व और प्रवासी पक्षी आवासों के निरंतर संरक्षण की आवश्यकता को उजागर करती है।

जीएस3/पर्यावरण

शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य

स्रोत: द ट्रिब्यून

चर्चा में क्यों?

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के कुछ क्षेत्रों को पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के रूप में नामित किया है, ताकि आसपास के संरक्षित क्षेत्रों पर शहरीकरण और विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम किया जा सके।

- शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है।

- यह अभयारण्य 1,800 से 3,400 मीटर की मध्यम ऊंचाई पर स्थित है, तथा इसमें विविध पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद हैं।

- इसकी स्थापना 1962 में हुई थी और इसका नाम शिकारी देवी के नाम पर रखा गया है, तथा इसका पवित्र मंदिर 2,850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

अतिरिक्त विवरण

- वनस्पति: अभयारण्य अपनी ऊंचाई संबंधी विविधता के कारण वनस्पतियों की समृद्ध विविधता समेटे हुए है, जिसमें चैंपियन और सेठ (1968) द्वारा वर्गीकृत सात विभिन्न वन प्रकार शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं:

- अल्पाइन चरागाह

- उप-अल्पाइन वन

- नम शीतोष्ण पर्णपाती वन

- पश्चिमी हिमालय ऊपरी ओक/फ़िर वन

- खारसू ओक वन

- पश्चिमी मिश्रित शंकुधारी वन

- बान ओक वन

- जीव-जंतु: अभयारण्य विविध प्रकार के वन्य जीवन का घर है, जिनमें शामिल हैं:

- गोरल

- मोनल

- काले भालू

- भौंकने वाला हिरण

- कस्तूरी मृग

- बिल्ली तेंदुआ

- हिमालयी काला भालू

- हिमालयन पाम सिवेट

- एक प्रकार का नेवला

- भारतीय साही

- कश्मीरी उड़ने वाली गिलहरी

- सामान्य लंगूर

- तेंदुआ

- सामान्य गिलहरी

- हिम तेंदुआ

यह अभयारण्य न केवल जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि इस क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन भी बनाए रखता है, जिससे यह वन्यजीवों और स्थानीय समुदाय दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है।

|

3144 docs|1049 tests

|

FAQs on UPSC Daily Current Affairs(Hindi): 15th January 2025 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly

| 1. भारत में प्राकृतिक आपदाओं के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? |  |

| 2. प्राकृतिक आपदाओं के आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं? |  |

| 3. पावना नदी के पुनरुद्धार प्रयासों का उद्देश्य क्या है? |  |

| 4. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की 150वीं वर्षगांठ का क्या महत्व है? |  |

| 5. ज़ोंबी हिरण रोग क्या है और यह क्यों चिंता का विषय है? |  |