लक्ष्मीकांत सारांश: संसद | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

अनुच्छेद 79 से 122 संविधान के भाग V में संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं।

संसद का संगठन

भारत की संसद तीन भागों में बंटी हुई है: राष्ट्रपति, राज्य सभा (राज्य परिषद) और लोक सभा (जन प्रतिनिधि सभा)।

1954 में, परिषद के लिए हिंदी नाम 'राज्य सभा' और जन प्रतिनिधि सभा के लिए 'लोक सभा' अपनाए गए।

राज्य सभा उच्च सदन है जो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोक सभा निम्न सदन है जो भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत के राष्ट्रपति, हालांकि किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, संसद का एक अभिन्न हिस्सा हैं और विधायी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

राष्ट्रपति की सहमति दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को कानून बनाने के लिए आवश्यक होती है, और वे संसद की कार्यवाही से संबंधित विभिन्न कार्य करते हैं।

भारतीय संविधान ब्रिटिश प्रणाली का पालन करता है, जहां संसद में क्राउन (राजा या रानी), हाउस ऑफ लॉर्ड्स (उच्च सदन) और हाउस ऑफ कॉमन्स (निम्न सदन) शामिल होते हैं।

इसके विपरीत, अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न हिस्सा नहीं होता, और अमेरिकी कांग्रेस में सेनट (उच्च सदन) और हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स (निम्न सदन) शामिल होते हैं।

भारत में संसदीय शासन प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच परस्पर निर्भरता पर जोर देती है, जो ब्रिटेन में 'क्राउन-इन-पार्लियामेंट' के समान है।

अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली का शासन विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच विभाजन पर जोर देता है, जिसमें राष्ट्रपति को कांग्रेस का एक घटक भाग नहीं माना जाता।

राज्य सभा की संरचना

राज्य सभा की अधिकतम शक्ति 250 निर्धारित की गई है।

238 प्रतिनिधि राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।

राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामित किए जाते हैं।

वर्तमान में, राज्य सभा में 245 सदस्य हैं: 225 राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित हैं।

राज्यों का प्रतिनिधित्व:

- राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित।

- एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व।

- जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, जिससे विभिन्न प्रतिनिधित्व होता है (जैसे, उत्तर प्रदेश के पास 31 सदस्य हैं, त्रिपुरा के पास 1)।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, सभी राज्यों का सेनट में समान प्रतिनिधित्व होता है, प्रत्येक राज्य से 2 सेनटर।

संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:

- निर्वाचन महाविद्यालय के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित।

- एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व।

केवल दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर आठ संघ शासित क्षेत्रों में से हैं, जिनका राज्य सभा में प्रतिनिधित्व है।

नामित सदस्य:

राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव के साथ नामित करते हैं।

यह चुनाव के बिना प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करने का एक तरीका है।

अमेरिकी सेनट के विपरीत, राज्य सभा में नामित सदस्य होते हैं।

संविधान का चौथा अनुसूची:

राज्य सभा में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित है।

लोक सभा की संरचना

लोक सभा की शक्ति:

अधिकतम शक्ति 550 निर्धारित की गई है।

530 प्रतिनिधि राज्यों से।

20 प्रतिनिधि संघ शासित क्षेत्रों से।

वर्तमान में, लोक सभा में 543 सदस्य हैं: 524 राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और 19 संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

राज्यों का प्रतिनिधित्व:

- क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित।

- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव (18 वर्ष से ऊपर के नागरिक, जो संविधान या किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं हैं, मतदान के लिए योग्य हैं)।

61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया।

संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व:

- संसद को संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चयन करने के तरीके को निर्धारित करने के लिए सक्षम किया गया।

- 1965 में संघ शासित क्षेत्रों (जन प्रतिनिधि सभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव) अधिनियम, संघ शासित क्षेत्रों से सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव के लिए पारित हुआ।

नामित सदस्य:

2020 से पहले, राष्ट्रपति ने यदि समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था तो अंग्लो-भारतीय समुदाय से लोक सभा के लिए दो सदस्यों को नामित किया।

मूल रूप से, यह प्रावधान दस वर्षों तक लागू होने के लिए था, लेकिन इसे हर बार दस वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

104वां संशोधन अधिनियम, 2019 ने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया, और यह 25 जनवरी, 2020 को प्रभावी हो गया।

क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र:

प्रत्येक राज्य को लोक सभा के चुनावों के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित करने के लिए दो प्रावधान हैं:

- राज्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, सिवाय उन राज्यों के जिनकी जनसंख्या छह लाख से कम है।

- एक राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या और सीटों के बीच समान अनुपात होता है।

जनसंख्या पिछले जनगणना के आंकड़ों से संदर्भित होती है।

प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन:

हर जनगणना के बाद, सीटों के आवंटन और राज्यों को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने में पुनः समायोजन।

1952, 1962, 1972, और 2002 में पारित सीमांकन आयोग अधिनियम संसद को इस उद्देश्य के लिए सक्षम बनाते हैं।

1976 का 42वां संशोधन अधिनियम 2000 तक सीट आवंटन और निर्वाचन क्षेत्र विभाजन को स्थिर कर दिया, जिसे 2001 के 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक बढ़ा दिया गया।

अनुच्छेद 79 से 122 तक, संविधान के भाग V में संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित हैं।

संविधान की चौथी अनुसूची: राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए राज्य सभा में सीटों का आवंटन करती है।

लोकसभा की संरचना

लोकसभा की संरचना

लोकसभा के लिए चुनावों की प्रणाली

लोकसभा के लिए चुनावों की प्रणाली

लोकसभा की अवधि

लोकसभा की अवधि

- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।

- उसे इस उद्देश्य के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रमाणन लेना और उसे स्वीकार करना चाहिए।

- राज्य सभा के मामले में उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

- उसे संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ भी होनी चाहिए।

सीटों का रिक्त होना

सीटों का रिक्त होना

- एक व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता।

- यदि दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह किस सदन में सेवा करेगा; अन्यथा, राज्य सभा की सीट रिक्त हो जाती है।

- यदि एक सदन का सदस्य दूसरे सदन के लिए निर्वाचित होता है, तो पहले सदन की सीट रिक्त हो जाती है।

- यदि एक सदन में दो सीटों के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे एक का चयन करना होगा; अन्यथा, दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं।

- इसी प्रकार, एक व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं हो सकता; यदि राज्य विधायिका से 14 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं दिया जाता है, तो संसद में सीट रिक्त हो जाती है।

2. अयोग्यता: एक सदस्य संविधान में निर्धारित अयोग्यताओं के अधीन है या दसवीं अनुसूची के तहत अपदस्थ होने पर सीट का रिक्त होना होता है।

एक सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि कोई सदस्य सभी बैठकों से बिना अनुमति के साठ दिनों तक अनुपस्थित रहता है।

- एक सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि कोई सदस्य सभी बैठकों से बिना अनुमति के साठ दिनों तक अनुपस्थित रहता है।

- चार लगातार दिनों से अधिक की स्थगन या अद्यतन अवधि के दौरान समय की गणना नहीं की जाएगी।

संविधानिक प्रक्रिया नहीं है जिससे चुनाव को अस्वीकार्य घोषित किया जा सके यदि कोई अयोग्य व्यक्ति चुना जाता है। Representation of the People Act (1951) उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में चुनाव को अस्वीकार्य घोषित करने की अनुमति देता है। प्रभावित पार्टी उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ Supreme Court में अपील कर सकती है।

- Representation of the People Act (1951) उच्च न्यायालय को ऐसे मामलों में चुनाव को अस्वीकार घोषित करने की अनुमति देता है।

शपथ का महत्व: यह आवश्यक है कि सदस्य कार्यवाही में भाग ले, मतदान करे, और संसदीय विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षा के लिए पात्र बने।

वेतन और भत्ते

वेतन और भत्ते

- सदस्यों को वेतन और भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है, जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

- 1976 तक संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था, जब संसद ने सदस्यों को पेंशन प्रदान की।

- 1954 में, संसद ने सांसदों के वेतन, भत्तों और पेंशन के अधिनियम को लागू किया।

- 2018 में भत्तों में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई:

- मासिक वेतन ₹50,000 से बढ़कर ₹1,00,000 हो गया।

- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹45,000 से बढ़कर ₹70,000 हो गया।

- कार्यालय खर्च भत्ता ₹45,000 से बढ़कर ₹60,000 हो गया।

- दैनिक भत्ता प्रत्येक दिन की ड्यूटी पर निवास के लिए ₹1,000 से बढ़कर ₹2,000 हो गया।

- अतिरिक्त लाभों में यात्रा सुविधाएं, मुफ्त आवास, टेलीफोन, वाहन अग्रिम, और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं।

- 2018 में पेंशन ₹20,000 से बढ़कर ₹25,000 प्रति माह हो गई, जो संसद के सदस्य के रूप में सेवा के किसी भी अवधि के लिए है।

- पाँच वर्षों से अधिक सेवा के लिए प्रति वर्ष ₹2,000 की अतिरिक्त पेंशन (2018 से पहले ₹1,500 प्रति माह) बढ़ाई गई।

- सदस्यों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

- ये भारत के समेकित कोष पर चार्ज किए जाते हैं, और संसद के वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते।

- उदाहरण के लिए, राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन 2018 में ₹25 लाख से बढ़कर ₹4 लाख प्रति माह हो गया।

- सदस्यों के समान दर पर वेतन प्रति माह।

- सदस्यों के समान दर पर प्रत्येक दिन के लिए दैनिक भत्ता।

- निर्वाचन क्षेत्र भत्ता सदस्यों के समान दर पर।

- लोकसभा के अध्यक्ष के लिए सम्पद भत्ता कैबिनेट मंत्री के समान दर पर (₹2,000 प्रति माह)।

- लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के लिए सम्पद भत्ता राज्य मंत्री के समान दर पर (₹1,000 प्रति माह)।

लोकसभा के उपाध्यक्ष

लोक सभा के उपाध्यक्ष

- लोक सभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के चुनाव के बाद चुने जाते हैं।

- चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है।

- आम तौर पर लोक सभा के कार्यकाल के दौरान कार्यालय में रहते हैं।

- सदस्यता समाप्त होने, इस्तीफे, या प्रभावी बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटने पर कार्यालय छोड़ देते हैं।

- लोक सभा के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के चुनाव के बाद चुने जाते हैं।

- जब कार्यालय खाली होता है, तब अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करते हैं।

- सदन या संयुक्त बैठकों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

- इन भूमिकाओं में अध्यक्ष के सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं।

- अध्यक्ष के अधीन नहीं होते; सदन के प्रति सीधे जिम्मेदार होते हैं।

- जब सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं, तब एक संसदीय समिति के अध्यक्षता का पद ग्रहण करते हैं।

- सदन की अध्यक्षता करते समय पहले चरण में मतदान नहीं कर सकते; टाई की स्थिति में निर्णायक मतदान का प्रयोग करते हैं।

- जब हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो, तब सदन की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते, हालाँकि उपस्थित रह सकते हैं।

- भारत के संचित कोष से चार्ज की गई नियमित वेतन और भत्तों के हकदार होते हैं।

- अध्यक्ष के अधीन नहीं होते; सदन के प्रति सीधे जिम्मेदार होते हैं।

- जब सदस्य के रूप में नियुक्त होते हैं, तब एक संसदीय समिति के अध्यक्षता का पद ग्रहण करते हैं।

- 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत स्थापित हुआ।

- 1947 तक इसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कहा जाता था।

- भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत नामकरण बदलकर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किया गया।

- जी.वी. मावलंकर और अनंतसयनम अय्यंगर क्रमशः लोक सभा के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे।

- जी.वी. मावलंकर ने 1946 से 1956 तक संविधान सभा (विधानसभा) और अस्थायी संसद में लगातार अध्यक्ष पद भी संभाला।

- जी.वी. मावलंकर और अनंतसयनम अय्यंगर क्रमशः लोक सभा के पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे।

- जी.वी. मावलंकर ने 1946 से 1956 तक संविधान सभा (विधानसभा) और अस्थायी संसद में लगातार अध्यक्ष पद भी संभाला।

- राज्य सभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है।

- भारत के उपराष्ट्रपति राज्य सभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

- उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं।

- अध्यक्ष के पद से हटना उपराष्ट्रपति के पद से हटने पर निर्भर करता है।

- राज्य सभा में अध्यक्ष के अधिकार और कार्य लोक सभा के अध्यक्ष के समान होते हैं।

- अध्यक्ष के पास दो विशेष शक्तियाँ होती हैं जो अध्यक्ष के पास नहीं होतीं: यह तय करना कि कोई विधेयक धन विधेयक है (अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है) और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।

- अध्यक्ष की तरह, अध्यक्ष पहले चरण में मतदान नहीं कर सकते और केवल टाई की स्थिति में मतदान कर सकते हैं।

- उपराष्ट्रपति तब राज्य सभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते जब उनके हटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो। हालाँकि, वे उपस्थित रह सकते हैं, बोल सकते हैं, और बिना मतदान के कार्यवाही में भाग ले सकते हैं।

- अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, जो भारत के संचित कोष पर चार्ज होते हैं और वार्षिक मतदान के अधीन नहीं होते हैं।

- जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, तब उन्हें अध्यक्ष के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता, बल्कि उन्हें राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते मिलते हैं।

संसद का सचिवालय

संसद का सचिवालय

- प्रत्येक संसद में विपक्ष के नेता का पद होता है। यह व्यक्ति संसदीय सरकार प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में सरकार की नीतियों पर संरचनात्मक फीडबैक प्रदान करना और एक वैकल्पिक सरकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करना शामिल है।

- लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को 1977 में संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्तों के अधिनियम के माध्यम से आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई। उन्हें कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

- विपक्ष के आधिकारिक नेता का विचार सबसे पहले 1969 में स्वीकार किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में इस पद को 'माइनॉरिटी लीडर' के रूप में जाना जाता है।

- अधिनियम के अनुसार, 'विपक्ष का नेता' लोकसभा या राज्यसभा का वह सदस्य है जो अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा मान्यता प्राप्त सबसे बड़े विपक्षी दल का नेतृत्व करता है।

- जब एकाधिक विपक्षी दलों की शक्ति समान होती है, तो अध्यक्ष या स्पीकर पार्टी स्थिति के आधार पर एक पार्टी नेता को विपक्ष का नेता नियुक्त करेंगे।

- ब्रिटिश राजनीतिक प्रणाली में 'शैडो कैबिनेट' के रूप में जानी जाने वाली एक अलग इकाई होती है, जिसे सत्ता में विपक्ष द्वारा स्थापित किया गया है ताकि वह शासक कैबिनेट का संतुलन बना सके और भविष्य के मंत्रालयीय भूमिकाओं के लिए सदस्यों को प्रशिक्षित कर सके।

- शासक कैबिनेट का प्रत्येक सदस्य विपक्ष में एक समकक्ष शैडो सदस्य रखता है, जो सरकार में परिवर्तन के मामले में एक 'वैकल्पिक कैबिनेट' का निर्माण करता है। विपक्ष का नेता अक्सर 'वैकल्पिक प्रधानमंत्री' के रूप में देखा जाता है।

- हालांकि भारतीय संविधान में इसकी स्पष्ट रूपरेखा नहीं है, विपक्ष के नेता और सदन के नेता की भूमिकाएँ क्रमशः सदन के नियमों और संसदीय नियमों में वर्णित हैं।

व्हिप्स

व्हिप्स

(iii) शीतकालीन सत्र (नवंबर से दिसंबर)

अनिश्चितकालीन स्थगन

अनिश्चितकालीन स्थगन

राज्य सभा, एक स्थायी सदन, को भंग नहीं किया जा सकता। केवल लोक सभा को भंग किया जा सकता है। भंग होने से वर्तमान सदन का जीवन समाप्त हो जाता है, और आम चुनावों के बाद एक नया सदन बनता है। लोक सभा को दो तरीकों से भंग किया जा सकता है:

- स्वचालित भंग: यह तब होती है जब इसकी पाँच वर्षीय अवधि समाप्त होती है या यदि इसे राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जाता है।

- राष्ट्रपति का निर्णय: राष्ट्रपति अधिकृत होने पर सदन को भंग कर सकते हैं। एक बार जब लोक सभा जल्दी भंग हो जाती है, तो यह अंतिम होती है। सभी लंबित कार्य जैसे कि विधेयक, प्रस्ताव आदि शून्य हो जाते हैं और नए लोक सभा में पुनः प्रस्तुत करने होंगे।

असाधारणताएँ: कुछ विधेयक और आश्वासन जो सरकारी आश्वासन समिति द्वारा परीक्षणाधीन होते हैं, भंग होने पर समाप्त नहीं होते। एक विधेयक के समाप्त होने का निर्धारण विभिन्न परिदृश्यों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए:

क्वोरम

क्वोरम

- एक सदन के सदस्यों के अलावा, प्रत्येक मंत्री और भारत के अटॉर्नी जनरल को किसी भी सदन की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार है, किसी भी संयुक्त बैठक में, और किसी भी संसद की समिति में जिसमें वह सदस्य हैं, बिना मतदान के अधिकार के।

- इस नियम के लिए दो कारण हैं: एक मंत्री उस सदन की गतिविधियों में शामिल हो सकता है, भले ही वह उस सदन का सदस्य न हो। उदाहरण के लिए, लोक सभा का एक मंत्री राज्य सभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है और इसके विपरीत। एक मंत्री जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वह दोनों सदनों की गतिविधियों में भाग ले सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी छह महीने तक मंत्री के रूप में सेवा कर सकता है।

संसद में विभिन्न मामलों का निर्धारण करने के लिए चार प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है:

साधारण बहुमत यह सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत है। इसे साधारण बहुमत, क्रियात्मक बहुमत या कार्यात्मक बहुमत भी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार, जब तक इस संविधान में अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है, तब तक किसी भी सदन की कोई भी प्रश्न उनके सदस्यों के उपस्थित और मतदान करने वाले बहुमत द्वारा निर्धारित की जाएगी। इसका अर्थ है कि साधारण बहुमत संसद में प्रश्नों के निर्धारण के लिए संविधान द्वारा निर्धारित सामान्य नियम है।

- यह प्रकार का बहुमत निम्नलिखित मामलों में आवश्यक है:

- साधारण विधेयकों, धन विधेयकों और वित्तीय विधेयकों का पारित होना।

- विलंब प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, और धन्यवाद प्रस्ताव का पारित होना।

- लोकसभा में उपराष्ट्रपति का निष्कासन (अनुच्छेद 67)।

- राष्ट्रपति शासन की स्वीकृति (अनुच्छेद 356)।

- वित्तीय आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति (अनुच्छेद 360)।

- लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव (अनुच्छेद 93)।

- राज्यसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव (अनुच्छेद 89)।

- लोकसभा द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के निरंतरता को अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पारित करना (अनुच्छेद 352)।

प्रभावी बहुमत का तात्पर्य कुल सदन की सदस्यता के बहुमत से है, जिसमें रिक्त सीटें शामिल नहीं होतीं। सरल शब्दों में, इसका अर्थ है प्रभावी सदन की शक्ति का बहुमत। उदाहरण के लिए, यदि राज्यसभा में कुल 245 सदस्यों में से 25 सीटें रिक्त हैं, तो प्रभावी बहुमत 111 है। इसी तरह, यदि लोकसभा में कुल 543 सदस्यों में से 15 सीटें रिक्त हैं, तो प्रभावी बहुमत 265 है। इस प्रकार का बहुमत संविधान में "सदन के सभी वर्तमान सदस्यों का बहुमत" कहा जाता है। यह प्रकार का बहुमत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में आवश्यक है:

- राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का निष्कासन (अनुच्छेद 67)

- राज्यसभा में उपाध्यक्ष का निष्कासन (अनुच्छेद 90)

- लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निष्कासन (अनुच्छेद 94)

विशेष बहुमत- I

यह सदन में कुल सदस्यों का बहुमत है, जिसमें रिक्त सीटें या अनुपस्थित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, राज्यसभा में आवश्यक बहुमत 245 सदस्यों में से 123 है। इसी तरह, लोकसभा में आवश्यक बहुमत 543 सदस्यों में से 272 है। यह प्रकार का बहुमत संविधान में एक स्वतंत्र नियम के रूप में विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन यह कुछ परिस्थितियों में विशेष बहुमत के हिस्से के रूप में आवश्यक है (नीचे समझाया गया)।

प्रत्येक सदन की कुल सदस्यता का एक बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत कुछ विशेष परिस्थितियों में आवश्यक है:

- संविधान में परिवर्तन

- सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना

- हाई कोर्ट के जजों को हटाना

- भारत के नियंत्रक और महालेखाकार को हटाना

- मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना

- राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना

- राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संसदीय मंजूरी प्राप्त करना

विशेष बहुमत-II

विशेष बहुमत-III

- राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत कुछ विशेष मामलों में आवश्यक है:

- नई अखिल भारतीय सेवाओं का प्रस्ताव

- राज्य सूची के मामलों पर कानून पारित करना

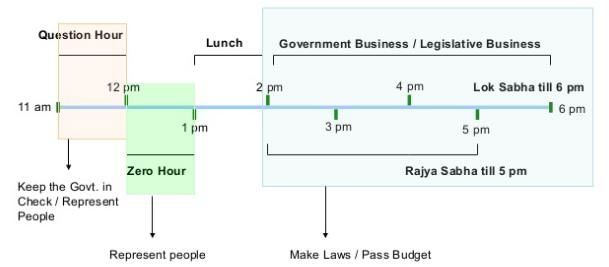

प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले घंटे के लिए यह स्लॉट निर्धारित होता है। इस समय, सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आमतौर पर उत्तर देते हैं। प्रश्न तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात्, तारांकित, अतारांकित और संक्षिप्त नोटिस:

- (i) एक तारांकित प्रश्न (जो एक तारे द्वारा प्रतिष्ठित होता है) मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

- (ii) एक अतारांकित प्रश्न, दूसरी ओर, लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है और इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

- (iii) एक संक्षिप्त नोटिस प्रश्न वह होता है जिसे दस दिन से कम की नोटिस देकर पूछा जाता है। इसका उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है।

- प्रश्न काल की तरह, शून्य काल का उल्लेख कार्यविधि के नियमों में नहीं है। यह सदस्यों के लिए तत्काल सार्वजनिक मामलों पर चर्चा करने का एक अनौपचारिक तरीका है। शून्य काल प्रश्न काल के बाद आता है और दिन के एजेंडे की शुरुआत तक चलता है। प्रश्न काल और नियमित सदन के कार्यों के बीच का समय शून्य काल कहलाता है।

- शून्य काल भारतीय संसदीय प्रथाओं में एक अनूठा अवधारणा है, जिसका प्रारंभ 1962 में हुआ था।

प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर चर्चा तभी हो सकती है जब अध्यक्ष के सहमति से प्रस्तावित किया गया हो।

- (i) सामग्री प्रस्ताव: यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव है जो राष्ट्रपति के महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी जैसे बहुत महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित होता है।

- (ii) प्रतिस्थापन प्रस्ताव: यह एक ऐसा प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव का प्रतिस्थापन प्रस्तावित करता है। यदि इसे सदन द्वारा अपनाया जाता है, तो यह मूल प्रस्ताव को अधिसूचित करता है।

- (iii) सहायक प्रस्ताव: यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता और यह सदन के निर्णय को मूल प्रस्ताव या सदन की कार्यवाही के संदर्भ के बिना व्यक्त नहीं कर सकता।

प्रस्ताव

सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर चर्चा केवल अध्यक्ष के अनुमोदन से किए गए प्रस्ताव पर ही हो सकती है।

- सार्थक प्रस्ताव: यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव है जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त की बर्खास्तगी पर केंद्रित होता है।

- वैकल्पिक प्रस्ताव: यह एक प्रस्ताव है जो मूल प्रस्ताव के स्थान पर प्रस्तुत किया जाता है और इसके लिए एक विकल्प का प्रस्ताव करता है। यदि इसे सदन द्वारा स्वीकार किया जाता है, तो यह मूल प्रस्ताव को निरस्त कर देता है।

- उप-प्रस्ताव: यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता और यह सदन के निर्णय को मूल प्रस्ताव या सदन की कार्यवाही का संदर्भ दिए बिना नहीं व्यक्त कर सकता।

- समापन प्रस्ताव: यह एक सदस्य द्वारा सदन में चर्चा को समाप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव है। यदि यह प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकृत किया जाता है, तो चर्चा तुरंत रोक दी जाती है और मुद्दे को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

- अविश्वास प्रस्ताव: संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार, मंत्रियों की परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमंडल को कार्यालय से हटा सकती है। इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है।

- विशेषाधिकार प्रस्ताव: यह एक मंत्री द्वारा संसद के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है। यह एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि एक मंत्री ने सदन या इसके एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है, जैसे कि किसी मामले के तथ्यों को छुपाना या गलत या विकृत तथ्यों को प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना है।

- अवधि निर्धारित न होने वाला प्रस्ताव: यह एक प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है लेकिन इसके चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। अध्यक्ष, सदन में कार्य की स्थिति पर विचार करते हुए और सदन के नेता से परामर्श करके या व्यापार परामर्श समिति की सिफारिश पर, इस प्रकार के प्रस्ताव की चर्चा के लिए एक दिन या दिन निर्धारित करते हैं।

- निंदा प्रस्ताव: इसे लोकसभा में इसके स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। यह किसी व्यक्तिगत मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरी मंत्रियों की परिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे विशेष नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रियों की परिषद की निंदा करने के लिए पेश किया जाता है। यदि यह लोकसभा में पारित होता है, तो मंत्रियों की परिषद को कार्यालय से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती है।

युवाओं के संसद कार्यक्रम की शुरुआत चौथी अखिल भारतीय व्हिप सम्मेलन के सुझाव पर हुई थी। इसके उद्देश्य हैं:

- युवाओं को संसद कैसे काम करती है, इससे परिचित कराना;

- अनुशासन और सहिष्णुता को स्थापित करना, जिससे युवाओं में सकारात्मक गुणों का विकास हो;

- छात्रों को लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा देना और यह समझाना कि लोकतांत्रिक प्रणाली कैसे कार्य करती है।

- संसद मामलों के मंत्रालय द्वारा राज्यों को इस कार्यक्रम को लागू करने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

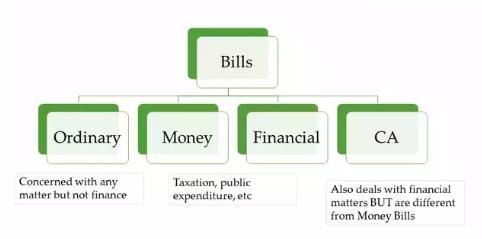

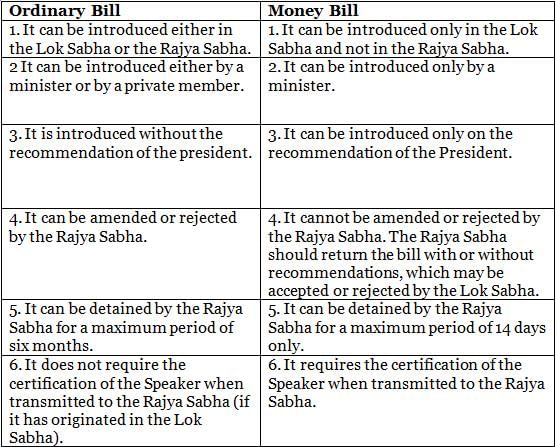

संसद में पेश किए गए बिल दो प्रकार के होते हैं:

(i) सार्वजनिक विधेयक (ii) निजी विधेयक (जिसे क्रमशः सरकारी विधेयक और निजी सदस्य विधेयक के रूप में जाना जाता है)।

हालाँकि, दोनों को समान सामान्य प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ये सदन में समान चरणों से गुजरते हैं।

(i) पहली पठन: एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार का विधेयक किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। सदस्य जो विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है, उसे सदन से अनुमति मांगनी होती है। इस चरण में विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है। बाद में, विधेयक को भारत की गजट में प्रकाशित किया जाता है।

(ii) दूसरी पठन: इस चरण के दौरान, विधेयक को न केवल सामान्य बल्कि विस्तृत जांच भी प्राप्त होती है और यह अपनी अंतिम रूप धारण करता है। वास्तव में, इस चरण में तीन और उप-चरण होते हैं, अर्थात्, सामान्य चर्चा का चरण, समिति का चरण और विचार-विमर्श का चरण।

- विधेयक की मुद्रित प्रतियां सभी सदस्यों को दी जाती हैं।

- विधेयक के मूल विचार और इसके भागों के बारे में सामान्यतः बात की जाती है, बिना विशिष्टताओं में जाने।

- इस बिंदु पर, सदन चार कार्यों में से एक चुन सकता है: विधेयक पर तुरंत या एक निर्धारित तारीख को विचार करें।

- विधेयक को एक चयनित सदन समिति को भेजें।

- विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को संदर्भित करें।

- सार्वजनिक राय एकत्र करने के लिए विधेयक को प्रसारित करें।

एक चयनित समिति में उस सदन के सदस्य होते हैं जहाँ विधेयक उत्पन्न हुआ है, जबकि एक संयुक्त समिति में दोनों संसद सदनों के सदस्य होते हैं।

(iii) तीसरी पठन: इस चरण में, बहस केवल विधेयक के समग्र स्वीकृति या अस्वीकृति पर सीमित होती है और कोई संशोधन की अनुमति नहीं होती है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से अधिकांश विधेयक को स्वीकार करते हैं, तो विधेयक को सदन द्वारा पारित माना जाता है।

(v) राष्ट्रपति की सहमति: प्रत्येक विधेयक, जो दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है, चाहे वह स्वतंत्र रूप से हो या संयुक्त बैठक में, राष्ट्रपति के लिए उनकी सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति के सामने तीन विकल्प होते हैं:

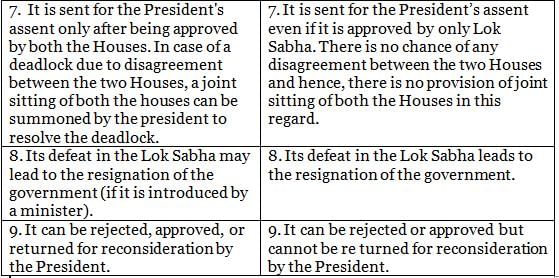

संविधान का अनुच्छेद 110 वित्तीय विधेयकों की परिभाषा से संबंधित है।

यह कहता है कि एक विधेयक को वित्तीय विधेयक माना जाता है यदि इसमें 'केवल' निम्नलिखित मामलों से संबंधित प्रावधान होते हैं:

- (i) किसी भी कर का आरोपण, उन्मूलन, छूट, संशोधन या विनियमन।

- (ii) संघ सरकार द्वारा पैसे उधार लेने का विनियमन।

- (iii) भारत के समेकित कोष या भारत के आकस्मिक निधि की सुरक्षा, किसी ऐसे कोष में पैसे का भुगतान या पैसे का निकासी।

- (iv) भारत के समेकित कोष से पैसे का आवंटन।

- (v) भारत के समेकित कोष पर किसी भी व्यय की घोषणा या किसी ऐसे व्यय की राशि बढ़ाना।

- (vi) भारत के समेकित कोष या भारत के सार्वजनिक खाते के लिए पैसे की प्राप्ति या ऐसे पैसे की सुरक्षा या जारी करना।

- (vii) उपरोक्त मामलों में से किसी एक से संबंधित कोई भी मामला।

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या एक विधेयक वित्तीय विधेयक है या नहीं, तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इस संबंध में उनका निर्णय किसी भी न्यायालय में या संसद के किसी भी सदन में या यहां तक कि राष्ट्रपति द्वारा भी नहीं पूछा जा सकता। जब एक वित्तीय विधेयक समिति के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है और राष्ट्रपति के लिए सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तो अध्यक्ष इसे वित्तीय विधेयक के रूप में मान्यता देते हैं।

- वित्तीय विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और वह भी राष्ट्रपति की सिफारिश पर। प्रत्येक ऐसा विधेयक सरकार का विधेयक माना जाता है और इसे केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है।

- जब एक वित्तीय विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होता है, तो इसे राज्यसभा के विचार के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा के पास वित्तीय विधेयक के संबंध में सीमित शक्तियां होती हैं। यह वित्तीय विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकती है और न ही उसमें संशोधन कर सकती है। यह केवल सिफारिशें कर सकती है। इसे 14 दिनों के भीतर विधेयक को लोकसभा को लौटाना होता है, चाहे सिफारिशों के साथ हो या बिना सिफारिशों के। लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

- यदि लोकसभा कोई सिफारिश स्वीकार करती है, तो विधेयक को संशोधित रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है।

वित्तीय विधेयक वे विधेयक होते हैं जो वित्तीय मामलों, अर्थात् राजस्व या व्यय से संबंधित होते हैं। हालांकि, संविधान तकनीकी अर्थ में वित्तीय विधेयक का उपयोग करता है।

वित्तीय विधेयक तीन प्रकार के होते हैं: (i) मनी बिल - अनुच्छेद 110 (ii) वित्तीय विधेयक (I) - अनुच्छेद 117 (1) (iii) वित्तीय विधेयक (II) - अनुच्छेद 117 (3)

- 2017 तक, भारत की सरकार के पास दो बजट थे: रेलवे बजट और सामान्य बजट। रेलवे बजट केवल रेलवे मंत्रालय के लिए धन के अनुमान को दर्शाता था, जबकि सामान्य बजट अन्य सभी मंत्रालयों को कवर करता था। 1924 में एकवर्थ समिति की रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बजट सामान्य बजट से अलग हो गया।

- इस विभाजन के कारण थे:

- रेलवे वित्त को अधिक लचीला बनाना।

- रेलवे नीति के लिए व्यापारिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना।

- रेलवे की आय से निश्चित वार्षिक योगदान प्राप्त करके सामान्य राजस्व में स्थिरता सुनिश्चित करना।

- रेलवे को सामान्य राजस्व को एक निश्चित राशि देने के बाद अपनी आय का उपयोग विकास के लिए करने की अनुमति देना।

- 2017 में, केंद्रीय सरकार ने रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ जोड़कर भारत के लिए एक एकल बजट, संघ बजट का निर्माण किया।

भारत के संविधान में बजट बनाने के नियम हैं।

- हर साल, राष्ट्रपति को दोनों संसद के सदनों के सामने सरकार द्वारा प्राप्त और खर्च किए जाने वाले धन को प्रस्तुत करना होता है।

- मुख्य कोष से धन नहीं लिया जा सकता जब तक कि कोई कानून ऐसा कहता न हो।

- कर विधेयकों की शुरुआत लोकसभा में होती है और इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।

- कर केवल कानूनों के माध्यम से ही वैध बन सकते हैं।

- संसद करों को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन उन्हें बढ़ा नहीं सकती।

- राज्यसभा मनी बिल या कर विधेयकों से संबंधित नहीं हो सकती।

- केवल लोकसभा ही धन के मामलों का निर्णय ले सकती है।

- राज्यसभा को मनी बिलों को 14 दिनों के भीतर लोकसभा में वापस करना होता है।

- बजट को विभिन्न कोषों से खर्च को दर्शाना चाहिए।

- लोकसभा बजट के आंकड़ों को बदल सकती है लेकिन उन्हें बढ़ा नहीं सकती।

- अनुदानों में ऐसे परिवर्तन नहीं किए जा सकते जो राशि या उद्देश्य को बदल दें।

- लोकसभा वर्ष के एक भाग के लिए अग्रिम में धन दे सकती है।

अन्य अनुदान

अन्य अनुदान

- पूरक अनुदान: जब वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए आवंटित धन अपर्याप्त होता है, तब दिया जाता है।

- अतिरिक्त अनुदान: जब किसी नई सेवा के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है जो वार्षिक बजट में योजना में नहीं है, तब प्रदान किया जाता है।

- अधिक अनुदान: जब किसी सेवा पर बजट में आवंटित राशि से अधिक खर्च होता है, तब पेश किया जाता है।

- मत का क्रेडिट: भारत के संसाधनों पर अप्रत्याशित मांगों को पूरा करने के लिए दिया जाता है, जो तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए एक खाली चेक की तरह कार्य करता है।

- विशेष अनुदान: एक अद्वितीय उद्देश्य के लिए दिया जाता है जो किसी वित्तीय वर्ष की सामान्य सेवाओं का हिस्सा नहीं है।

- टोकन अनुदान: जब फंड को नए सेवा खर्चों को कवर करने के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता।

- पुनः आवंटन: बिना अतिरिक्त लागत के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में धन का स्थानांतरण।

- नियमन: पूरक, अतिरिक्त, अधिक, विशेष अनुदान और मत का क्रेडिट नियमित बजट की तरह ही प्रक्रिया का पालन करते हैं।

धन

धन

भारत का संकुल निधि (अनुच्छेद 266) यह एक निधि है जहाँ सभी धन प्राप्त और व्यय किया जाता है। इसमें सरकारी राजस्व, ऋण और ऋण चुकताव शामिल होते हैं। सभी सरकारी भुगतान इस निधि से संसदीय कानूनों के अनुसार किए जाते हैं।

भारत का सार्वजनिक खाता (अनुच्छेद 266) यह निधि सार्वजनिक धन रखती है जो संकुल निधि में शामिल नहीं है, जैसे विभिन्न जमा और प्रेषण। इस खाते से भुगतान के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है और यह सामान्य बैंकिंग लेन-देन की तरह होते हैं।

भारत का आकस्मिक कोष (अनुच्छेद 267) यह कोष, जिसे संसद ने 1950 में एक विशेष कानून के माध्यम से स्थापित किया, राष्ट्रपति की अनपेक्षित खर्चों के लिए उपलब्ध है। राष्ट्रपति, वित्त सचिव की सहायता से, इस कोष का उपयोग संसद की मंजूरी से पहले तत्काल भुगतान करने के लिए कर सकते हैं।

भारतीय राजनीतिक-प्रशासनिक प्रणाली में, संसद एक केंद्रीय स्थान रखती है और इसके विभिन्न कार्य होते हैं। इसके पास व्यापक शक्तियाँ हैं और यह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए विभिन्न कार्य करती है।

संसद की शक्तियों और कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विधायी शक्तियाँ और कार्य

- कार्यकारी शक्तियाँ और कार्य

- वित्तीय शक्तियाँ और कार्य

- संविधानिक शक्तियाँ और कार्य

- न्यायिक शक्तियाँ और कार्य

- चुनावी शक्तियाँ और कार्य

- अन्य शक्तियाँ और कार्य

1. विधायी शक्तियाँ और कार्य

1. विधायी शक्तियाँ और कार्य

- संसद का मुख्य कार्य देश के लिए नियम बनाना है। इसके पास संघ सूची में सूचीबद्ध कुछ विषयों और किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं विषयों पर नियम बनाने का विशेष अधिकार है।

- सामान्य सूची के संदर्भ में, यदि कोई टकराव होता है, तो संसद के कानून राज्य के कानूनों पर प्राथमिकता रखते हैं।

- विशिष्ट परिस्थितियों में, संसद राज्य सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे जब राज्य सभा एक प्रस्ताव पारित करती है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, दो या दो से अधिक राज्यों की संयुक्त अनुरोध पर, अंतरराष्ट्रीय समझौतों, संधियों और सम्मेलन को लागू करने के लिए, और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है।

- संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति द्वारा जारी सभी अध्यादेशों को पुनः सम्मेलन के छह सप्ताह के भीतर मंजूरी की आवश्यकता होती है; अन्यथा, वे अमान्य हो जाते हैं।

- संसद मूल रूप से कानून बनाती है और कार्यकारी को मुख्य कानून के दायरे में विस्तृत नियम और विनियम स्थापित करने की अनुमति देती है। इस प्रक्रिया को प्रतिनिधि विधान या उपविधि विधान कहा जाता है। ये नियम संसद में समीक्षा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं।

सामान्य सूची के संदर्भ में, संसद के कानूनों को राज्य कानूनों पर प्राथमिकता होती है।

कानूनी प्रणाली में संसद की शक्तियाँ और भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

संसद के पास विभिन्न अन्य शक्तियाँ और भूमिकाएँ हैं:

- यह देश में मुख्य संवाद और निर्णय लेने वाला निकाय है। यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करता है।

- यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित सभी तीन प्रकार की आपात स्थितियों (राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय) पर सहमति देता है।

- यह राज्य विधान परिषदों की स्थापना या समाप्ति राज्य विधानAssemblies के सुझावों के आधार पर कर सकता है।

- इसके पास भारतीय संघ के भीतर राज्य की सीमाओं, आकारों और नामों को समायोजित करने का अधिकार है।

- यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की संरचना और पहुँच का प्रबंधन कर सकता है और कई राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है।

संसद की विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएँ और कार्य हैं:

1. लोकसभा के साथ समान स्थिति

1. लोकसभा के साथ समान स्थिति

- सामान्य विधेयकों का परिचय और पारित करना।

- संविधान संशोधन विधेयकों का परिचय और पारित करना।

- Consolidated Fund of India से व्यय से संबंधित वित्तीय विधेयकों का परिचय और पारित करना।

- राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग।

- उपराष्ट्रपति का चुनाव और हटाना।

- राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए सिफारिश करना।

- राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति।

- राष्ट्रपति द्वारा सभी तीन प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा की स्वीकृति।

- प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन।

- वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि जैसे संविधानिक निकायों की रिपोर्टों पर विचार।

निम्नलिखित मामलों में, राज्यसभा की शक्तियाँ और स्थिति लोकसभा की तुलना में असमान हैं:

राज्य सभा की विशेष शक्तियाँ

अपने संघीय स्वरूप के कारण, राज्य सभा को दो विशेष या अद्वितीय शक्तियाँ दी गई हैं जो लोक सभा को नहीं प्राप्त हैं:

संविधान की लिखित प्रकृति:

संविधान की लिखित प्रकृति:

|

125 videos|399 docs|221 tests

|