लक्ष्मीकांत सारांश: न्यायाधिकरण | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

एक ट्रिब्यूनल एक विशेष अदालत की तरह होता है जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं को संभालता है, जैसे करों या प्रशासनिक मुद्दों पर विवादों का समाधान करना। यह कई कार्य करता है, जैसे विवादों के बारे में निर्णय लेना, असहमति में सही पक्ष का निर्धारण करना, या प्रशासनिक मामलों पर निर्णय देना। शुरू में, हमारे संविधान में ट्रिब्यूनलों का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने इसके बारे में एक खंड जोड़ा। इसे भाग XIV-A कहा जाता है, जिसमें दो मुख्य भाग हैं: अनुच्छेद 323A प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों के लिए और अनुच्छेद 323B अन्य प्रकार के ट्रिब्यूनलों के लिए। शब्द "ट्रिब्यूनल" "ट्रिब्यून" से आया है, जो प्राचीन रोम के अधिकारियों को संदर्भित करता है जो आम लोगों की रक्षा के लिए अमीर और शक्तिशाली के अन्यायपूर्ण कार्यों के खिलाफ खड़े होते थे।

इसलिए, एक ट्रिब्यूनल वास्तव में किसी भी व्यक्ति या समूह को संदर्भित करता है जिसके पास विवादों को सुलझाने या मुद्दों पर निर्णय लेने की शक्ति होती है, चाहे उन्हें आधिकारिक रूप से ट्रिब्यूनल कहा जाए या नहीं।

ट्रिब्यूनल्स

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स

1. परिचय:

- अनुच्छेद 323A संविधान में एक प्रावधान है जो संसद को प्रशासनिक ट्रिब्यूनल बनाने की अनुमति देता है।

- ये ट्रिब्यूनल विशेष रूप से विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों को संभालने के लिए बनाए गए हैं।

2. उद्देश्य और कवरेज:

- अनुच्छेद 323A का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवा रोजगार और शर्तों से संबंधित विवादों के समाधान को केंद्रीकृत करना है।

- यह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों, और अन्य सार्वजनिक अधिकारियों की सेवाओं में उत्पन्न होने वाले विवादों को कवर करता है।

- इन विवादों को प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों के तहत संकेंद्रित करके, लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि इन्हें क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा तुरंत और प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए।

3. न्यायिक प्रणाली पर प्रभाव:

- धारा 323A का पारंपरिक न्यायिक प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह सेवा मामलों का निर्णय सिविल न्यायालयों और उच्च न्यायालयों से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स में स्थानांतरित करता है।

यह परिवर्तन नियमित न्यायिक प्रणाली पर बोझ को कम करने में मदद करता है, जो अक्सर मामले के बैकलॉग और जटिलता के कारण देरी का सामना करती है। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स सेवा-संबंधित विवादों को संभालने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित होते हैं, क्योंकि उनके पास इस क्षेत्र में विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता होती है।

4. विधायी कार्रवाई:

- धारा 323A के अनुसार, संसद ने 1985 में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स अधिनियम पारित किया, ताकि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स की स्थापना के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया जा सके।

- यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (CAT) स्थापित करने का अधिकार देता है, जबकि राज्य सरकारों को उनके संबंधित राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स (SATs) स्थापित करने का भी अधिकार देता है।

5. न्याय वितरण पर प्रभाव:

- प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स की स्थापना न्याय वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा विवादों से संबंधित।

- निर्णय के लिए एक विशेषीकृत मंच प्रदान करके, ये ट्रिब्यूनल्स सार्वजनिक सेवकों द्वारा सामना की गई शिकायतों के त्वरित और लागत-कुशल समाधान की पेशकश करने का लक्ष्य रखते हैं।

- प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स की ओर यह बदलाव सार्वजनिक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के लिए त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

संक्षेप में, धारा 323A प्रशासनिक ट्रिब्यूनल्स के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है, जो सार्वजनिक सेवाओं में विवादों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रावधान न केवल निर्णय प्रक्रिया को सरल करता है, बल्कि सार्वजनिक सेवकों के लिए विशेषीकृत न्याय तक पहुंच को भी बढ़ाता है।

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT)

- केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) की स्थापना 1985 में हुई थी, जिसका मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है और विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त पीठें हैं। इसमें 19 नियमित पीठें हैं, जिनमें से 17 उच्च न्यायालयों के मुख्य स्थानों पर कार्यरत हैं और दो जयपुर और लखनऊ में हैं, जो अन्य उच्च न्यायालयों के स्थानों पर सर्किट बैठकों का आयोजन भी करती हैं।

- CAT की मूल अधिकारिता में उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सार्वजनिक सेवकों की भर्ती और सेवा से संबंधित मामले शामिल हैं। इसकी अधिकारिता अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय नागरिक सेवाओं, केंद्र के तहत नागरिक पदों और रक्षा सेवाओं के नागरिक कर्मचारियों तक फैली हुई है। हालाँकि, यह रक्षा बलों के सदस्यों, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों, और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को शामिल नहीं करता।

- CAT एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और सदस्य होते हैं। इसमें पहले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल थे, लेकिन 2006 में उपाध्यक्ष के प्रावधान को हटा दिया गया। वर्तमान में, स्वीकृत संख्या में एक अध्यक्ष और 69 सदस्य शामिल हैं। सदस्य न्यायिक और प्रशासनिक धाराओं से आते हैं, लेकिन 50 वर्ष से कम उम्र के लोग नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।

- कार्यकाल: चार वर्ष या अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष की आयु तक, और सदस्यों के लिए 67 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।

- उन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खोज-और-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

कानूनी ढांचा:

- CAT नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत बाध्य नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत कार्य करता है।

- यह दृष्टिकोण में लचीलापन प्रदान करता है और आवेदकों से केवल ₹50 का नाममात्र शुल्क लेता है।

- आवेदक स्वयं का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या एक वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कराए जा सकते हैं।

न्यायिक समीक्षा:

- मूलतः, CAT के आदेशों के खिलाफ अपीलें केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती थीं, उच्च न्यायालयों में नहीं।

- उच्चतम न्यायालय ने चंद्र कुमार मामले (1997) में इस प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित किया।

- अब, CAT के आदेशों के खिलाफ अपीलें संबंधित उच्च न्यायालय की विभागीय पीठ में की जाती हैं, उच्चतम न्यायालय में जाने से पहले।

राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण

परिचय:

- 1985 का प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्रीय सरकार को राज्य सरकारों की विशिष्ट मांगों पर राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (SATs) स्थापित करने का अधिकार देता है।

- SATs, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की तरह, राज्य सरकार के कर्मचारियों के भर्ती और सेवा मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्र रखते हैं।

स्थापना और अधिकार क्षेत्र:

- SATs केंद्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की मांग पर स्थापित किए जाते हैं।

- वे CAT की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों के भर्ती और सेवा मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं।

संरचना और नियुक्ति:

- SATs के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

- नियुक्तियाँ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक खोज-और-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं।

संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण (JATs):

- प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम संयुक्त प्रशासनिक न्यायालयों (JATs) की स्थापना के लिए भी प्रावधान करता है।

- JATs दो या दो से अधिक राज्यों के लिए स्थापित किए जाते हैं।

- वे संबंधित राज्यों के लिए प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा exercisable सभी अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

- SATs और JATs के संबंध में प्रावधानों का संचालन 1985 के प्रशासनिक न्यायालय अधिनियम द्वारा किया जाता है।

CAT के साथ समानताएँ:

- SATs, अधिकार क्षेत्र और संरचना के मामले में CAT के समान कार्य करते हैं।

- दोनों ऐसे निकाय हैं जो भर्ती और सेवा मामलों को संभालने के लिए स्थापित किए गए हैं, जिनका अधिकार क्षेत्र केंद्रीय सरकार द्वारा दिया गया है।

अन्य मामलों के लिए न्यायालय

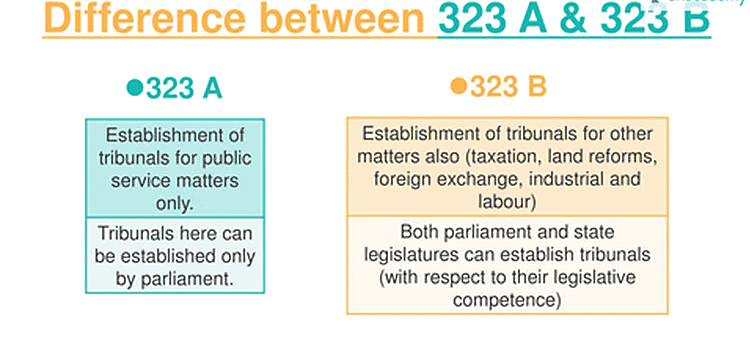

संविधान के अनुच्छेद 323A और 323B विशेष मामलों पर विवादों के निपटारे के लिए न्यायालयों की स्थापना की अनुमति देते हैं।

ये संसद और राज्य विधानसभाओं को विभिन्न विषय क्षेत्रों के लिए न्यायालयों की स्थापना का अधिकार प्रदान करते हैं, जो एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में कार्य करते हैं।

कवर किए गए मामले:

- अनुच्छेद 323B उन विशेष मामलों की गणना करता है जिनके लिए न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं, जिनमें कराधान, औद्योगिक और श्रमिक विवाद, भूमि सुधार, चुनाव आदि शामिल हैं।

- इसके विपरीत, अनुच्छेद 323A केवल सार्वजनिक सेवा मामलों के लिए न्यायालय के निर्णय के लिए केंद्रित है।

न्यायालय स्थापना प्राधिकरण:

- अनुच्छेद 323A के तहत न्यायालय केवल संसद द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

- अनुच्छेद 323B के तहत न्यायालय संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं, यदि विषय वस्तु उनकी विधायी क्षमता के अंतर्गत आती है।

न्यायालय संरचना:

धारा 323A के तहत, केवल एक न्यायाधिकरण केंद्र के लिए और प्रत्येक राज्य या कई राज्यों के लिए एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जा सकता है। इन न्यायाधिकरणों के बीच कोई पदानुक्रम नहीं है। इसके विपरीत, धारा 323B न्यायाधिकरणों के पदानुक्रम को बनाने की अनुमति देती है।

- प्रारंभ में, धारा 323A और 323B के प्रावधानों ने उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाहर रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने चंद्र कुमार मामले (1997) में इन प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित किया।

- इस निर्णय ने न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ न्यायिक उपायों को संभव बनाया, जिससे उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए रास्ते खुले।

महत्व:

- धारा 323A और 323B का उद्देश्य विवादों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए विशेषीकृत मंच प्रदान करना है।

- ये विधायी निकायों को उनके अधिकार क्षेत्र में विशिष्ट विषय क्षेत्रों के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देते हैं।

कुल मिलाकर, ये प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने और कानून के विविध क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास का प्रतिनिधित्व करते हैं।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|