लक्ष्मीकांत सारांश: उच्च न्यायालय | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

भारत में एक न्यायिक प्रणाली है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर लेकिन सुप्रीम कोर्ट से नीचे स्थित है। प्रत्येक राज्य का एक अपना उच्च न्यायालय होता है, और उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन में सर्वोच्च प्राधिकरण है।

भारत में उच्च न्यायालयों का विचार 1862 में शुरू हुआ जब इन्हें कोलकाता, बंबई और मद्रास में स्थापित किया गया। बाद में, विभिन्न प्रांतों में और अधिक उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। 1950 के बाद, प्रत्येक राज्य को अपने अपने उच्च न्यायालय प्राप्त हुए, जैसा कि संविधान में उल्लेखित है।

उच्च न्यायालय

1956 में एक बदलाव हुआ जिसने संसद को दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय बनाने की अनुमति दी। वर्तमान में, भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, जबकि जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख एक साझा उच्च न्यायालय का उपयोग करते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्य उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

संविधान, विशेष रूप से भाग VI में अनुच्छेद 214 से 231, उच्च न्यायालयों के संगठन, उनकी स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं के बारे में विवरण प्रदान करता है।

संरचना और नियुक्ति

एक उच्च न्यायालय की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया में एक मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीश शामिल होते हैं। संविधान न्यायालय के आकार को निर्दिष्ट नहीं करता है, इसे राष्ट्रपति की विवेचना पर छोड़ दिया गया है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

- मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके नियुक्त करते हैं।

- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद की जाती है।

- कई राज्यों को कवर करने वाले सामान्य उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति सभी संबंधित राज्यों के राज्यपालों के साथ परामर्श करते हैं।

परामर्श प्रक्रिया

- दूसरे जजों के मामले (1993) ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय के अनुसार होनी चाहिए।

- तीसरे जजों के मामले (1998) में कहा गया कि उच्च न्यायालय की नियुक्तियों के लिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिए।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकल राय 'परामर्श' प्रक्रिया के लिए पर्याप्त नहीं है।

परिवर्तन और चुनौतियाँ

- 99वां संविधान संशोधन अधिनियम और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014 ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की।

- हालांकि, 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए पूर्व कॉलेजियम प्रणाली में वापसी की।

- कोर्ट ने चिंता व्यक्त की कि नया प्रणाली (NJAC) न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती है।

चौथे जजों के मामले (2015):

- चौथे न्यायाधीश मामले (2015) में, सर्वोच्च न्यायालय ने जोर दिया कि NJAC प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगी।

- अदालत ने 99वें संविधान संशोधन और NJAC अधिनियम दोनों को अमान्य कर दिया, और कॉलेजियम प्रणाली को पुनर्स्थापित किया।

योग्यता, शपथ, और वेतन

न्यायाधीशों की योग्यता

- नागरिकता: व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए।

- न्यायिक अनुभव: (क) व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में दस वर्षों तक न्यायिक कार्यालय धारण करना चाहिए। (ख) व्यक्ति को उच्च न्यायालय (या लगातार उच्च न्यायालयों) का वकील दस वर्षों तक होना चाहिए।

नोट: सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में, नियुक्ति के लिए कोई निर्धारित न्यूनतम आयु नहीं है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में एक प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

शपथ या पुष्टि

शपथ या पुष्टि

एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में चुने गए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों की शुरुआत से पहले राज्य के गवर्नर या एक निर्दिष्ट प्राधिकरण के समक्ष शपथ लेनी या पुष्टि करनी होती है। शपथ में शामिल हैं:

- भारत के संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा।

- भारत की संप्रभुता और अखंडता का पालन करना।

- डर या पक्षपात के बिना कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्पक्षता से प्रदर्शन करना।

- संविधान और कानूनों का पालन करना।

वेतन

वेतन

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। नियुक्ति के बाद इनका लाभ कम नहीं किया जा सकता, सिवाय वित्तीय आपातकाल के। 2018 के अनुसार:

- मुख्य न्यायाधीश का वेतन ₹90,000 से बढ़कर ₹2.50 लाख प्रति माह हो गया।

- न्यायाधीश का वेतन ₹80,000 से बढ़कर ₹2.25 लाख प्रति माह हो गया।

- न्यायाधीशों को विशेष भत्ते और सुविधाएं जैसे मुफ्त आवास, चिकित्सा, कार, टेलीफोन आदि भी मिलते हैं।

कार्यकाल, हटाना, और स्थानांतरण

न्यायाधीशों का कार्यकाल

- एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक कार्यालय में रहते हैं। उनकी आयु के बारे में किसी भी विवाद का समाधान राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद किया जाता है, और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है।

- न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित पत्र देकर इस्तीफा देने का विकल्प रखते हैं।

- यदि संसद द्वारा अनुशंसित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाए तो हटाना संभव है।

- न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने पर कार्यालय धारण करना बंद कर देते हैं।

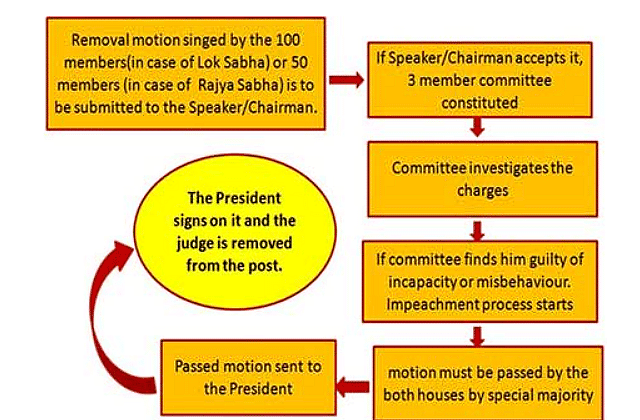

न्यायाधीशों का हटाना

एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यालय से हटाने के लिए केवल एक प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है जिसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। इम्पीचमेंट में एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे अपनाना आवश्यक है। हटाने के आधार या तो सिद्ध दुराचार या अयोग्यता होते हैं।

यह प्रक्रिया 1976 के जजों की जांच अधिनियम द्वारा नियंत्रित की जाती है और इसमें निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं:

- एक हटाने का प्रस्ताव, जो 100 सदस्यों (लोकसभा के लिए) या 50 सदस्यों (राज्यसभा के लिए) द्वारा हस्ताक्षरित होता है, अध्यक्ष/मुख्य सदस्य को प्रस्तुत किया जाता है।

- अध्यक्ष/मुख्य सदस्य यह तय करते हैं कि प्रस्ताव को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है।

- यदि स्वीकार किया जाता है, तो आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं।

- यदि समिति न्यायाधीश को दुराचार या अयोग्यता का दोषी पाती है, तो प्रस्ताव को विशेष बहुमत के साथ प्रत्येक सदन में विचार किया जाता है।

- दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद, न्यायाधीश की हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक पता प्रस्तुत किया जाता है।

- राष्ट्रपति हटाने का अंतिम आदेश जारी करते हैं।

न्यायाधीशों का स्थानांतरण

राष्ट्रपति के पास न्यायाधीशों को उच्च न्यायालयों के बीच स्थानांतरित करने का अधिकार है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। स्थानांतरण के बाद, न्यायाधीश को संसद द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रतिपूर्ति भत्ते प्राप्त होते हैं।

- 1977 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण असाधारण और सार्वजनिक हित में होना चाहिए, दंडात्मक नहीं।

- मनमाने स्थानांतरण को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है, और केवल स्थानांतरित न्यायाधीश ही इस निर्णय को चुनौती दे सकता है।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण में, भारत के मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम और दोनों भेजने वाले और प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए।

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की एकल राय संपूर्ण परामर्श प्रक्रिया का गठन नहीं करती है।

कार्यवाहक और अतिरिक्त न्यायाधीश

अतिरिक्त जज:

- राष्ट्रपति योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अतिरिक्त जज के रूप में अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त कर सकते हैं, जो दो वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

- यह नियुक्ति तब हो सकती है जब उच्च न्यायालय के कार्यभार में अस्थायी वृद्धि या मामलों का बैकलॉग हो।

कार्यकारी जज:

- राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में एक योग्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय का कार्यकारी जज नियुक्त कर सकते हैं।

- इसमें वे मामले शामिल हैं जहां एक नियमित जज (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकता या अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है।

- एक कार्यकारी जज तब तक कार्य करेगा जब तक स्थायी जज अपने कर्तव्य पर वापस नहीं लौटता।

- हालांकि, अतिरिक्त और कार्यकारी दोनों जज 62 वर्ष की आयु के बाद अपने पद पर बने नहीं रह सकते।

सेवानिवृत्त जज:

- एक राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एक सेवानिवृत्त जज से, चाहे वह उसी उच्च न्यायालय से हो या किसी अन्य से, उस राज्य के उच्च न्यायालय में अस्थायी रूप से जज के रूप में सेवा करने का अनुरोध कर सकते हैं।

- इस नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति और सेवानिवृत्त जज की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है।

- सेवानिवृत्त जज को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्तों का अधिकार होता है और इस अस्थायी अवधि के दौरान उसे नियमित उच्च न्यायालय के जज के सभी अधिकार और विशेषताएँ प्राप्त होती हैं।

- हालांकि, सेवानिवृत्त जज को उस उच्च न्यायालय का स्थायी जज आधिकारिक रूप से नहीं माना जाता है।

उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता

एक उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता उसकी जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) और विधायिका के अतिक्रमण, दबाव और हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। इसे बिना किसी भय या पक्षपात के न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए। संविधान ने उच्च न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य को सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान बनाए हैं।

1. नियुक्ति का तरीका

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो मंत्रिमंडल के साथ मिलकर, न्यायपालिका के महत्वपूर्ण सदस्यों—भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। यह प्रक्रिया कार्यपालिका की पूर्ण विवेकाधीनता को रोकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्यायिक नियुक्तियाँ राजनीतिक या व्यावहारिक विचारों से मुक्त रहें।

2. कार्यकाल की सुरक्षा

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सुरक्षित कार्यकाल का आनंद मिलता है क्योंकि उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित प्रक्रियाओं और कारणों के अनुसार हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति की इच्छा पर रहने के विपरीत, उनकी नियुक्ति ऐसा विवेकाधिकार नहीं दर्शाती है। अब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निष्कासन या महाभियोग की अनुपस्थिति इस सुरक्षित कार्यकाल की व्यावहारिक अभिव्यक्ति को उजागर करती है।

3. निश्चित सेवा की शर्तें

संसद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, छुट्टियाँ और पेंशन का निर्धारण करती है। हालाँकि, एक बार नियुक्त होने के बाद, इन शर्तों को न्यायाधीशों के खिलाफ बदला नहीं जा सकता, सिवाय आर्थिक आपातकाल के। इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवा की शर्तें उनके कार्यकाल के दौरान अपरिवर्तित रहती हैं।

4. समेकित कोष पर व्यय

न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों, साथ ही उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, पेंशन और प्रशासनिक व्यय को राज्य के समेकित कोष से वित्तपोषित किया जाता है। इसका अर्थ है कि ये व्यय गैर-मतदाता होते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य विधानमंडल इन पर चर्चा कर सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन भारत के समेकित कोष से दी जाती है, न कि राज्य से।

5. न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं की जा सकती

संविधान संसद या राज्य विधानमंडल में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा को रोकता है, जब तक कि संसद में महाभियोग प्रस्ताव पर चल रही विचार-विमर्श नहीं हो।

6. सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीशों को भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष प्रतिनिधित्व या कार्य करने की अनुमति नहीं है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट और अन्य उच्च न्यायालयों के। यह नियम उन्हें किसी के प्रति पक्षपात दिखाने से रोकने के लिए है, ताकि वे किसी प्रकार के लाभ की आशा में न हों।

7. अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार

एक उच्च न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार रखता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी क्रियाएँ और निर्णयों की आलोचना या विरोध नहीं किया जा सके। यह अधिकार उच्च न्यायालय के अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने के लिए दिया गया है।

8. अपने कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वतंत्रता

एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है, बिना किसी कार्यकारी हस्तक्षेप के। इसके अलावा, वे इन नियुक्त व्यक्तियों के सेवा की शर्तों और नियमों को निर्धारित कर सकते हैं।

9. इसकी न्यायिक क्षेत्राधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता

संविधान उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है, और न ही संसद और न ही राज्य विधानसभा उन्हें कम या सीमित कर सकती है।

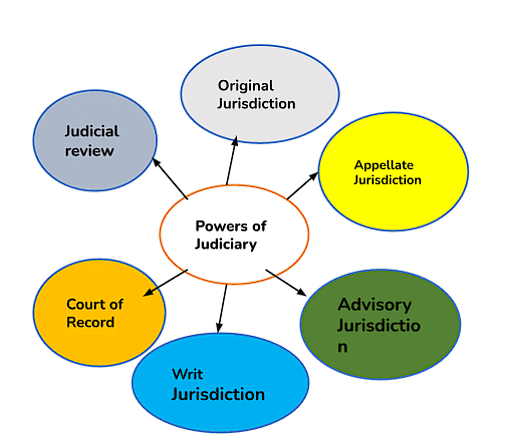

उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ

“उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ” उस कानूनी अधिकार और क्षमताओं को संदर्भित करती हैं जो किसी उच्च न्यायालय को विशेष कानूनी या संवैधानिक ढांचे के भीतर दी जाती हैं।

- सुप्रीम कोर्ट के समान, उच्च न्यायालय को महत्वपूर्ण और प्रभावी अधिकार दिए गए हैं। यह राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है और नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करता है।

- उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और यह पर्यवेक्षी और परामर्शी भूमिकाएं निभाता है। हालाँकि संविधान उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार और शक्तियों पर विस्तृत प्रावधान नहीं देता, लेकिन यह निर्दिष्ट करता है कि ये संविधान की शुरुआत से पहले के समान होने चाहिए, जिसमें राजस्व मामलों पर न्यायिक क्षेत्राधिकार की अतिरिक्तता हो।

- इसके अतिरिक्त, संविधान उच्च न्यायालय को कुछ अतिरिक्त शक्तियाँ प्रदान करता है, जिसमें हक़ लिखने का न्यायिक क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षण, परामर्शी शक्ति, और अधिक शामिल हैं।

1. मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार

1. मूल अधिकार क्षेत्र

इसका अर्थ है उच्च न्यायालय की वह अधिकारिता जो विवादों को पहली बार सुनने की होती है, न कि अपील के रूप में। इसमें शामिल हैं:

- संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।

- राजस्व से संबंधित मामले या राजस्व संग्रह में किए गए कार्य।

- नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- संविधान की व्याख्या से संबंधित निचली अदालतों से स्थानांतरित मामले।

- चार उच्च न्यायालय (कोलकाता, मुंबई, मद्रास, और दिल्ली उच्च न्यायालय) उच्च मूल्य के मामलों में मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र रखते हैं।

1973 से पहले, कोलकाता, मुंबई, और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास भी मूल अपराध मामलों को सुनने की शक्ति थी। हालांकि, इसे 1973 में आपराधिक प्रक्रिया संहिता द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया।

2. आदेश क्षेत्राधिकार

- संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार, एक उच्च न्यायालय को हैबियस कॉर्पस, मंडेमस, सर्टियॉरी, प्रतिबंध, और क्वो वारंटो जैसे आदेश जारी करने का अधिकार है, जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए होते हैं।

- चंद्र कुमार मामले (1997) में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों का आदेश क्षेत्राधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

3. अपीलीय अधिकार क्षेत्र

उच्च न्यायालय मुख्यतः एक अपील न्यायालय है। यह अपनी क्षेत्राधिकार में कार्यरत अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपीलें सुनता है। इसमें नागरिक और आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है।

4. पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के पास अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर पर्यवेक्षण करने का अधिकार है (सेना के न्यायालय या न्यायाधिकरण को छोड़कर)। इस प्रकार, यह—

- (i) उनसे रिटर्न मांग सकता है;

- (ii) उनके प्रैक्टिस और कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए सामान्य नियम बना सकता है और जारी कर सकता है;

- (iii) उन पर रखने वाले पुस्तकों, प्रविष्टियों और खातों के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकता है;

- (iv) शेरिफ, क्लर्क, अधिकारियों और उनके विधिक प्रैक्टिशनरों को अदा की जाने वाली फीस निर्धारित कर सकता है।

5. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

उच्च न्यायालय के पास उपरोक्त वर्णित अपीलीय और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त, अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण और अन्य शक्तियाँ होती हैं।

6. रिकॉर्ड न्यायालय

एक रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में, उच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ होती हैं:

- (i) उच्च न्यायालयों के निर्णय, कार्यवाही और कार्यों को शाश्वत स्मृति और गवाही के लिए दर्ज किया जाता है। ये रिकॉर्ड साक्ष्य मूल्य के रूप में स्वीकार्य होते हैं और किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर इनका प्रश्न नहीं किया जा सकता।

- (ii) इसके पास अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है, चाहे साधारण कारावास के साथ हो या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ। "अवमानना" की परिभाषा संविधान में नहीं दी गई है।

7. न्यायिक समीक्षा की शक्ति

न्यायिक समीक्षा एक उच्च न्यायालय की शक्ति है जो कानूनी अधिनियमों और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के कार्यकारी आदेशों की संविधानिकता की जांच करने की अनुमति देती है। यदि जांच के दौरान ये संविधान का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं (ultra-vires), तो उच्च न्यायालय द्वारा इन्हें अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (null and void) घोषित किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, इन्हें सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता।

- 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सीमित कर दिया। इसने उच्च न्यायालयों को किसी भी केंद्रीय कानून की संविधानिक वैधता पर विचार करने से रोक दिया।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|