लक्ष्मी कांट का सारांश: लोक अदालतें और अन्य न्यायालय | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A यह सुनिश्चित करता है कि गरीब और कमजोर लोग न्याय के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त कर सकें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी को कानून के समक्ष समान रूप से व्यवहार किया जाए। इसी प्रकार, अनुच्छेद 14 और 22(1) भी कहते हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लोग कानून के तहत समान हों और विधिक प्रणाली सभी के लिए न्याय को बढ़ावा दे।

1987 में, सरकार ने कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया। यह कानून 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना और विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नीतियाँ निर्धारित करना है।

प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति है। जिलों और तालुकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समितियाँ NALSA की नीतियों का पालन करते हुए लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए विधिक सेवाओं का प्रशासन और कार्यान्वयन करने के लिए जिम्मेदार है।

NALSA नियम और दिशानिर्देश बनाता है और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए विधिक सेवा कार्यक्रमों को पूरे देश में लागू करने हेतु प्रभावी और आर्थिक योजनाएँ तैयार करता है।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समितियाँ, आदि नियमित रूप से निम्नलिखित मुख्य कार्यों को करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं:

- विधिक सहायता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और निगरानी करना।

- विधिक सेवाओं की पहुँच बढ़ाने के लिए योजनाएँ बनाना।

- सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना।

फ्री और सक्षम कानूनी सेवाएँ प्रदान करना योग्य व्यक्तियों के लिए।

- विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित करना।

ये मुफ्त कानूनी सेवाएँ शामिल करती हैं:

- कोर्ट फीस, प्रक्रिया शुल्क और किसी भी कानूनी कार्यवाही से संबंधित सभी अन्य शुल्कों का खर्च उठाना।

- कानूनी कार्यवाही में वकीलों की सेवाएँ प्रदान करना।

- कानूनी कार्यवाही में आदेशों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों की अधिग्रहण और आपूर्ति की सुविधा प्रदान करना।

- अपीलों की तैयारी में सहायता करना, पेपर बुक बनाना, जिसमें दस्तावेजों की प्रिंटिंग और अनुवाद जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

जो लोग मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं उनमें शामिल हैं:

- महिलाएँ और बच्चे: किसी भी महिला या बच्चे को जो कानूनी सहायता की आवश्यकता हो।

- SC/ST के सदस्य: अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्ति।

- औद्योगिक श्रमिक: उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारी।

- विशाल आपदाओं, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदाओं के पीड़ित: बड़े पैमाने पर हुए दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से प्रभावित लोग।

- अक्षम व्यक्ति: कानूनी समर्थन की तलाश कर रहे विकलांग व्यक्ति।

- हिरासत में व्यक्ति: जिन्हें हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है।

- वार्षिक आय ₹1 लाख (सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के लिए ₹5,00,000) से अधिक न हो: सीमित वित्तीय साधनों वाले व्यक्ति।

- मानव तस्करी या भिक्षाटन के पीड़ित: जिन्हें तस्करी या भिक्षाटन के लिए शोषित या मजबूर किया गया है।

अर्थ

लोक अदालत भारत में विवाद निपटान की एक प्राचीन विधि है, और इसकी वैधता आज तक बनी हुई है। 'लोक अदालत' शब्द का अर्थ 'जनता की अदालत' है, जो गांधीवादी सिद्धांतों में निहित है और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का एक हिस्सा है।

लोक अदालत की आवश्यकता भारतीय न्यायालयों में मामलों के बढ़ते अंबार और नियमित न्यायालय की प्रक्रियाओं की जटिल, समय लेने वाली, और महंगी प्रकृति से उत्पन्न होती है। यहां तक कि मामूली मामले भी पारंपरिक न्यायालय प्रणाली के माध्यम से सुलझाने में वर्षों लग सकते हैं।

लोक अदालत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो त्वरित और लागत-कुशल न्याय का वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करती है।

लोक अदालत की स्वीकृति और व्यावहारिकता स्पष्ट है क्योंकि इसे विवाद समाधान के लिए एक व्यावहारिक, आर्थिक, कुशल, और अनौपचारिक तरीके के रूप में देखा जाता है। यह विवादों को हल करने के लिए हाल की एक रणनीति के रूप में कार्य करती है, चाहे वे न्यायालयों में लंबित हों या अभी तक उन तक नहीं पहुंचे हों। इसमें मोलभाव, सुलह, और एक व्यावहारिक, मानवतावादी दृष्टिकोण शामिल है, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षित और अनुभवी सुलहकर्ताओं द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है।

विशेषताएँ

1982 में, स्वतंत्रता के बाद के युग में पहला लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित हुआ, जो विवादों को सुलझाने में अत्यधिक सफल रहा। इसके परिणामस्वरूप, लोक अदालत का विचार देश के विभिन्न हिस्सों में फैलने लगा। इस अवधि में, लोक अदालत एक स्वैच्छिक और सुलहकारी संस्था के रूप में काम कर रही थी, जिसके निर्णयों के लिए कोई वैधानिक समर्थन नहीं था।

इसके बढ़ते लोकप्रियता के कारण, लोक अदालत और इसके पुरस्कारों को कानूनी सहायता प्रदान करने की मांग उठी। परिणामस्वरूप, लोक अदालत की संस्था को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ। इस कानूनी समर्थन ने सुनिश्चित किया कि लोक अदालत विवादों को सुलझाने में आधिकारिक मान्यता और अधिकार के साथ कार्य कर सके।

कानून में लोक अदालतों, विशेष विवाद समाधान मंचों, के संचालन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। यहां कुछ मुख्य बिंदुओं का विवरण दिया गया है:

- लोक अदालतों का संगठन: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, या तालुक विधिक सेवा समिति लोक अदालतों का आयोजन कर सकते हैं। वे इन अदालतों के लिए अंतराल, स्थान और अधिकार क्षेत्र तय कर सकते हैं।

- लोक अदालतों की संरचना: लोक अदालतों में न्यायिक अधिकारी, जो कि वर्तमान या सेवानिवृत्त होते हैं, और वे व्यक्ति शामिल होते हैं जिन्हें आयोजन एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। आमतौर पर, एक लोक अदालत का अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी होता है, साथ में एक वकील (एडवोकेट) और एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में होते हैं।

- लोक अदालतों का अधिकार क्षेत्र: लोक अदालतें विवादों को निपटाने और समझौतों पर पहुंचने के लिए सक्षम हैं जो किसी भी अदालत के समक्ष लंबित मामलों या ऐसी मामलों के लिए हैं जो अभी तक अदालत के समक्ष नहीं लाए गए हैं। वे पूर्व-लिटिगेशन और अदालत में लंबित दोनों स्तरों पर विवादों को संभाल सकते हैं। हालाँकि, लोक अदालतें किसी भी कानून के तहत गैर-संयोज्य अपराधों से संबंधित मामलों को नहीं देख सकतीं।

- मामलों का लोक अदालत में संदर्भित करना: नियमित अदालतों में लंबित मामलों को लोक अदालतों में निपटारे के लिए संदर्भित किया जा सकता है यदि पक्ष सहमत हों, यदि एक पक्ष आवेदन करे, या यदि न्यायालय इसे उपयुक्त समझता है। पूर्व-लिटिगेशन विवादों के लिए, आयोजन एजेंसी किसी भी संबंधित पक्ष से आवेदन प्राप्त करने पर मामले को संदर्भित कर सकती है।

- लोक अदालतों की शक्तियाँ: लोक अदालतों की शक्तियाँ नागरिक न्यायालय के बराबर होती हैं जैसा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 में निर्धारित है। वे गवाहों को बुला सकते हैं, दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं, हलफनामों पर साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, सार्वजनिक रिकॉर्ड की मांग कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। लोक अदालतें अपनी प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकती हैं और भारतीय दंड संहिता (1860) के तहत न्यायिक कार्यवाही मानी जाती हैं।

- लोक अदालत पुरस्कारों की स्थिति: लोक अदालत से प्राप्त पुरस्कार को नागरिक न्यायालय के आदेश या किसी अन्य न्यायालय के आदेश के रूप में माना जाता है। पुरस्कार अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत पुरस्कारों के खिलाफ किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

प्रकार

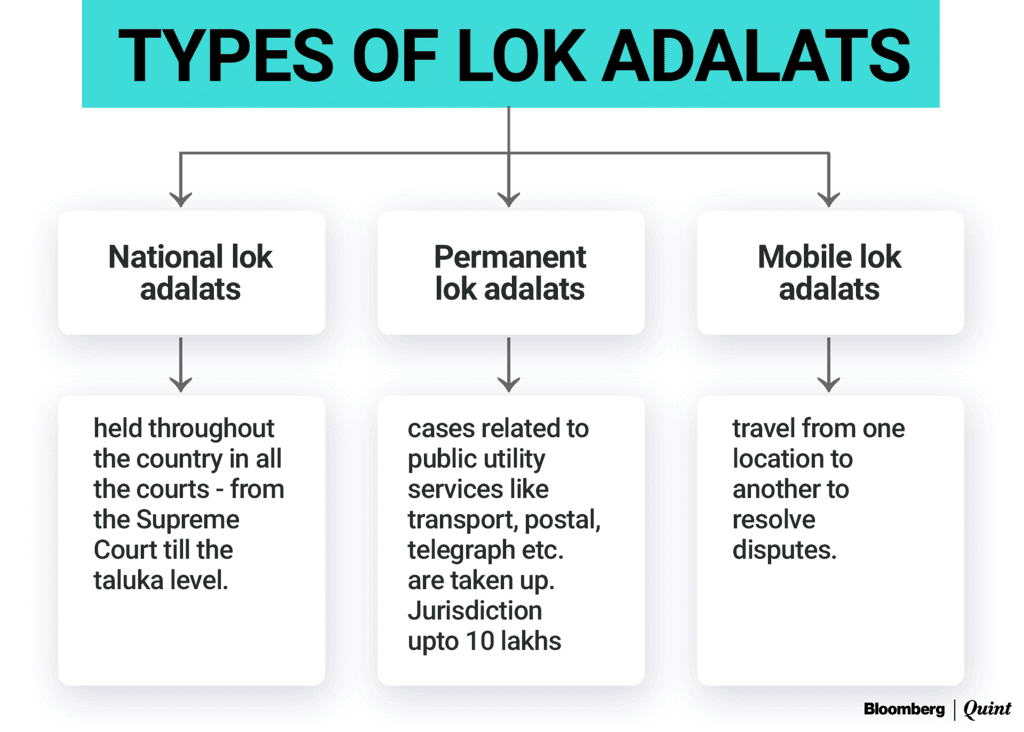

लोक अदालतों के तीन प्रकार हैं: राष्ट्रीय लोक अदालत, राज्य लोक अदालत, और स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ)। ये विभिन्न मामलों से संबंधित होते हैं, जिसमें पूर्व-लिटिगेशन और विभिन्न कानूनी क्षेत्रों से संबंधित लंबित मामले शामिल होते हैं जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, बैंक वसूली के मामले, श्रम विवाद, सेवा मामले, आपराधिक संयोज्य मामले, आदि।

- राष्ट्रीय लोक अदालतें: ये विशेष कार्यक्रम हैं जो देशभर में किसी निश्चित दिन नियमित रूप से आयोजित होते हैं। इस दिन, सभी अदालतों में लोक अदालतें संचालित होती हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुक स्तर तक होती हैं। ये कार्यक्रम एक ही दिन में एक बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। 2015 से, राष्ट्रीय लोक अदालतें हर महीने एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करती हैं। यह विषयगत दृष्टिकोण मामलों के संगठित और त्वरित समाधान में मदद करता है, जिससे कानूनी मामलों के बैकलॉग को साफ करने का एक अधिक प्रभावी तरीका मिलता है।

- राज्य लोक अदालतें: राज्य लोक अदालतें, जिन्हें नियमित लोक अदालतें भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की होती हैं, प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है:

- निरंतर लोक अदालत: एक निरंतर लोक अदालत बेंच एक निश्चित संख्या के दिनों के लिए निरंतर चलती है। यह प्रारूप अनसुलझे मामलों को अगले दिन के लिए स्थगित करके समझौतों को सुविधाजनक बनाता है। पक्षों को अंतिम समाधान से पहले पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते की शर्तों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- दैनिक लोक अदालत: दैनिक लोक अदालतें रोजाना आधार पर आयोजित की जाती हैं। ये कार्यक्रम नियमित रूप से मामलों को संभालने और समय पर समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित होते हैं।

- मोबाइल लोक अदालत: मोबाइल लोक अदालतें विभिन्न क्षेत्रों में बहुउपयोगी वैन के माध्यम से लोक अदालत की स्थापना करती हैं। यह प्रारूप छोटे मामलों को हल करने और विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता फैलाने का लक्ष्य रखता है।

- मेगा लोक अदालत: मेगा लोक अदालतें एक ही दिन आयोजित की जाती हैं और राज्य की सभी अदालतों में एक साथ संचालित होती हैं। इस बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का उद्देश्य एक छोटे समय में एक बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक संबोधित करना है।

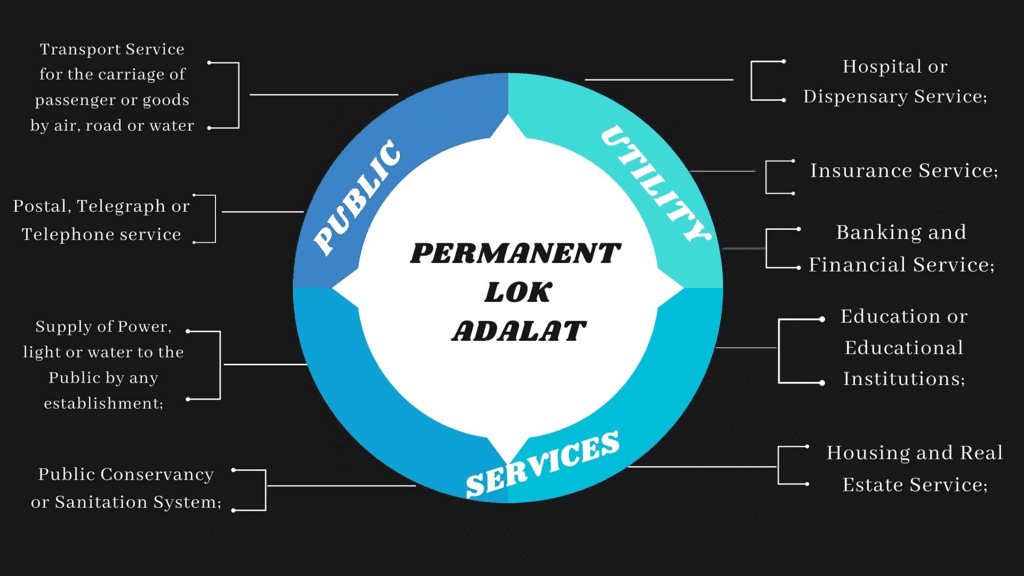

- स्थायी लोक अदालतें: स्थायी लोक अदालतें सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों को हल करने के लिए निरंतर कानूनी मंच हैं, जैसे कि बिजली, पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, और परिवहन। ये लगातार संचालित होती हैं और इसमें एक अध्यक्ष होता है, जो आमतौर पर एक न्यायिक अधिकारी होता है, और दो सदस्य होते हैं, जिनमें से अक्सर एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है। मुख्य उद्देश्य इन आवश्यक सेवा क्षेत्रों में तेज और कुशल समाधान प्रदान करना है। स्थायी लोक अदालतों से पुरस्कार कानूनी महत्व रखते हैं, जो विवादों में अंतिम निर्णय के रूप में कार्य करते हैं।

लाभ

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लोक अदालतों के कई लाभ हैं:

- कोई न्यायालय शुल्क नहीं: आपको न्यायालय को कोई शुल्क नहीं देना होता है, और यदि आपने पहले ही भुगतान किया है, तो यदि समस्या लोक अदालत में हल हो जाती है, तो वह वापस किया जाता है।

- लचीला और तेज: लोक अदालतें लचीली होती हैं और जल्दी से विवादों को हल करती हैं। वे नागरिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे जटिल कानूनों का सख्ती से पालन नहीं करतीं।

- प्रत्यक्ष बातचीत: आप अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे बात कर सकते हैं, जो नियमित अदालतों में सामान्य नहीं होता।

- बाध्यकारी पुरस्कार: लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होता है और अदालत के आदेश के रूप में कार्य करता है। आप इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, जिससे विवाद बिना देरी के हल होते हैं।

इन लाभों को ध्यान में रखते हुए, लोक अदालतें कानूनी समस्याओं से निपटने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मदद हैं। वे समस्याओं को जल्दी और बिना किसी लागत के हल कर सकती हैं।

भारत के विधि आयोग ने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) के लाभों की भी सूची दी है:

- कम खर्चीला: यह ज्यादा खर्च नहीं करता।

- तेज: इसमें ज्यादा समय नहीं लगता।

- जटिल नहीं: जटिल कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है।

- खुले चर्चाएँ: लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं बिना न्यायालय की गोपनीयता की चिंता किए।

- निष्पक्ष समाधान: पक्षों को ऐसा लगता है कि न तो कोई विजेता है, न ही कोई हारने वाला; उनकी समस्या हल हो जाती है और उनके रिश्ते में सुधार होता है।

स्थायी लोक अदालतें

1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में 2002 में संशोधन किया गया था ताकि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के लिए स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जा सकें। यहां स्थायी लोक अदालतों के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

- स्थायी लोक अदालत की संरचना: स्थायी लोक अदालतों में एक अध्यक्ष होता है जो जिला न्यायाधीश होता है या उच्च न्यायिक कार्यालय में रह चुका होता है। इसके अलावा, दो अन्य सदस्य होते हैं जिनके पास सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं का अनुभव होता है।

- अधिकार क्षेत्र: ये परिवहन, डाक सेवाएँ, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पतालों, और बीमा जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों को संभालती हैं।

- मौद्रिक सीमा: ये 10 लाख रुपये तक के मामलों को संभाल सकती हैं। हालाँकि, केंद्रीय सरकार इस सीमा को बदल सकती है, और 2015 में इसे 1 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया था।

- कोई आपराधिक offenses: स्थायी लोक अदालतें किसी भी कानून के तहत निपटारे योग्य मामलों से संबंधित अपराधों को नहीं देखतीं।

- आवेदन प्रक्रिया: किसी विवाद में एक पक्ष न्यायालय जाने से पहले स्थायी लोक अदालत में समाधान के लिए आवेदन कर सकता है। एक बार आवेदन किए जाने के बाद, इसमें शामिल कोई भी पक्ष किसी अन्य न्यायालय में मामला नहीं ले जा सकता।

- समझौते का प्रयास: यदि स्थायी लोक अदालत को लगता है कि समझौते का कोई मौका है, तो यह पक्षों को शर्तें प्रस्तावित करती है। यदि वे सहमत होते हैं, तो अदालत उन शर्तों के आधार पर पुरस्कार बनाती है। यदि नहीं, तो यह अपने अनुसार विवाद का निर्णय करती है।

- अंतिम और बाध्यकारी: स्थायी लोक अदालत द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय को अंतिम माना जाता है और सभी पक्षों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। निर्णय सदस्यों के बीच बहुमत के वोट द्वारा लिया जाता है।

परिवार अदालतें

1984 का परिवार अदालत अधिनियम परिवार अदालतों की स्थापना के लिए बनाया गया था। ये विशेष अदालतें समझ को बढ़ावा देने और विवाह और परिवार के मामलों से संबंधित मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए बनाई गई हैं।

परिवार अदालतों के निर्माण के कारण:

- जनता की मांग: कई महिलाओं के समूहों, संगठनों और व्यक्तियों ने परिवार अदालतें स्थापित करने का सुझाव दिया। ये अदालतें परिवार विवादों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करेंगी, जो समझ के माध्यम से समाधान खोजने को अधिक महत्व देंगी बजाय जटिल कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के।

- विधि आयोग की सिफारिश: विधि आयोग ने 1974 की अपनी 59वीं रिपोर्ट में जोर दिया कि परिवार विवादों के निपटारे में अदालतों को नियमित नागरिक मामलों की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विचार यह था कि परीक्षण से पहले समझौते के लिए प्रयास किए जाएँ। 1976 में नागरिक प्रक्रिया संहिता को परिवार मामलों को अलग तरीके से निपटाने के लिए संशोधित किया गया था।

- वर्तमान दृष्टिकोण में चुनौतियाँ: इन सिफारिशों के बावजूद, नियमित अदालतें परिवार विवादों के लिए लगातार समझौती प्रक्रियाओं को अपनाने में असफल रहीं। वे परिवार के मामलों को अन्य नागरिक मामलों के समान ही संभालती रहीं, प्रतिकूल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए। इस समस्या को हल करने और जनता के हित में, परिवार विवादों के त्वरित समाधान के लिए परिवार अदालतों की स्थापना की आवश्यकता थी।

इसलिए, परिवार अदालतों की स्थापना के मुख्य लक्ष्य थे:

- विशेषीकृत अदालत: परिवार मामलों के लिए विशेष रूप से समर्पित एक अदालत की स्थापना करना। यह सुनिश्चित करता है कि अदालत के पास इन मामलों को जल्दी निपटाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो।

- सुलह तंत्र: परिवार विवादों को सुलझाने के लिए सुलह प्रणाली बनाना।

- सस्ती समाधान: परिवार के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक अधिक सस्ती विधि प्रदान करना।

- लचीली और अनौपचारिक प्रक्रिया: अदालत की कार्यवाही में एक अनौपचारिक और लचीला वातावरण विकसित करना, जिससे शामिल परिवारों के लिए इसे आसान बनाया जा सके।

विशेषताएँ

1984 का परिवार अदालत अधिनियम एक ऐसा कानून है जो परिवार विवादों को अधिक कुशल और सुलभ तरीके से हल करने पर केंद्रित है। यहां इसके कुछ प्रमुख विशेषताओं के सरल स्पष्टीकरण दिए गए हैं:

- परिवार अदालतों की स्थापना: यह कानून प्रत्येक राज्य को, उच्च न्यायालयों के मार्गदर्शन में, परिवार अदालतें स्थापित करने की अनुमति देता है।

- बड़े शहरों में अनिवार्य: एक करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहरों या कस्बों में, राज्य सरकार के लिए परिवार अदालत की स्थापना करना अनिवार्य है।

- अन्य क्षेत्रों में लचीली स्थापना: यदि आवश्यक हो, तो राज्य अन्य क्षेत्रों में भी परिवार अदालतें स्थापित कर सकते हैं।

- विशेष अधिकार क्षेत्र: परिवार अदालतें विशेष रूप से तलाक, पति-पत्नी के बीच संपत्ति के मुद्दे, वैधता की घोषणाएँ, अभिभावकत्व, और परिवार के भरण-पोषण जैसे मामलों को संभालती हैं।

- सुलह की प्राथमिकता: परिवार अदालतें पहले विवादों का सुलह या निपटारा करने का प्रयास करती हैं। इस चरण के दौरान, प्रक्रिया कम औपचारिक होती है और सख्त नियम लागू नहीं होते।

- सामाजिक एजेंसियों की भागीदारी: सुलह के चरण के दौरान मुद्दों को हल करने में मदद के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं, और चिकित्सा विशेषज्ञों को लाया जा सकता है।

- अदालत में प्रतिनिधित्व: परिवार अदालत में किसी विवाद में शामिल लोग स्वचालित रूप से वकील नहीं रखते। यदि न्याय के लिए आवश्यक हो, तो अदालत कानूनी विशेषज्ञ को शामिल कर सकती है।

- सरल नियम: यह अधिनियम साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रक्रियाओं के पालन के नियमों को सरल बनाता है, जिससे परिवार अदालतों के लिए विवादों को प्रभावी ढंग से संभालना आसान होता है।

- एकल अपील का अधिकार: यदि पक्ष परिवार अदालत के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपील कर सकते हैं, लेकिन केवल एक स्तर की अपील होती है, और यह उच्च न्यायालय में जाती है।

ग्राम न्यायालय

2008 का ग्राम न्यायालय अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए बनाया गया था ताकि न्याय को基层 स्तर पर नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक, चाहे वे सामाजिक, आर्थिक या अन्य चुनौतियों का सामना कर रहे हों, न्याय की मांग करने के लिए समान अवसर प्राप्त करें।

ग्राम न्यायालयों के कारण

2008 का ग्राम न्यायालय अधिनियम गरीबों और वंचितों को न्याय प्रदान करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए पेश किया गया था। यहां सरकार द्वारा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए दिए गए कारण हैं:

- समानता के लिए संवैधानिक निर्देश: संविधान का अनुच्छेद 39A इस बात पर जोर देता है कि कानूनी प्रणाली को समान अवसरों के साथ न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। यह राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निर्देशित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि न्याय सभी नागरिकों के लिए सुलभ हो, चाहे वे आर्थिक या अन्य चुनौतियों का सामना कर रहे हों।

- न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाना: न्यायिक प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जिनमें प्रक्रियात्मक कानूनों को सरल बनाना और मध्यस्थता, सुलह, और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों को पेश करना शामिल है। हालांकि, और सुधार की आवश्यकता है।

- विधि आयोग की सिफारिशें: भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालयों पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ऐसे tribunals की स्थापना का प्रस्ताव दिया ताकि सामान्य जन के लिए तेज, सस्ती, और महत्वपूर्ण न्याय सुनिश्चित किया जा सके। 2008 का ग्राम न्यायालय अधिनियम मुख्य रूप से इन सिफारिशों पर आधारित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय लाना: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना उन क्षेत्रों में लोगों के लिए न्याय को सुलभ बनाने की दिशा में एक कदम है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को तेज, सस्ती, और महत्वपूर्ण न्याय प्रदान करने का सपना पूरा करना है।

राष्ट्रीय लोक अदालतें - ये विशेष कार्यक्रम होते हैं जो देशभर में नियमित रूप से एक विशेष दिन पर होते हैं। इस दिन, सभी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुका स्तर की अदालतों तक फैली होती हैं। इन कार्यक्रमों का आयोजन एक ही दिन में बड़ी संख्या में मामलों का कुशलतापूर्वक समाधान करने के लिए किया जाता है। 2015 से, राष्ट्रीय लोक अदालतें हर महीने एक विशेष विषय पर केंद्रित होती हैं। इसका मतलब है कि हर महीने का कार्यक्रम किसी विशेष विषय से संबंधित मामलों को संभालने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह विषय आधारित दृष्टिकोण मामलों के संगठित और त्वरित समाधान में मदद करता है, जो कानूनी मामलों के बैकलॉग को साफ करने का एक अधिक प्रभावी तरीका प्रदान करता है।

- राज्य लोक अदालतें - राज्य लोक अदालतें, जिन्हें नियमित लोक अदालतें भी कहा जाता है, विभिन्न प्रकार की होती हैं, प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है:

- निरंतर लोक अदालत: एक निरंतर लोक अदालत की बेंच निर्धारित संख्या के दिनों तक लगातार काम करती है। यह प्रारूप निवारण के लिए अनसुलझे मामलों को अगले दिन के लिए स्थगित कर देता है। पक्षों को अंतिम समाधान से पहले आपसी सहमति के निवारण शर्तों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

- दैनिक लोक अदालत: दैनिक लोक अदालतें दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित की जाती हैं। ये कार्यक्रम नियमित रूप से मामलों को संभालने और समय पर समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित होते हैं।

- मोबाइल लोक अदालत: मोबाइल लोक अदालतें विभिन्न क्षेत्रों में लोक अदालत सेटअप को एक बहुउपयोगी वैन का उपयोग कर ले जाती हैं। इसका उद्देश्य छोटे मामलों को हल करना और विभिन्न क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता फैलाना है।

- मेगा लोक अदालत: मेगा लोक अदालतें एक ही दिन में आयोजित की जाती हैं और राज्य की सभी अदालतों में एक साथ होती हैं। यह बड़े पैमाने पर कार्यक्रम एक संक्षिप्त समय में बड़ी संख्या में मामलों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए है।

स्थायी लोक अदालतें - स्थायी लोक अदालतें निरंतर कानूनी मंच हैं जो सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे बिजली, जल आपूर्ति, स्वच्छता और परिवहन से संबंधित विवादों को हल करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई हैं। ये लगातार कार्य करती हैं और इनमें एक अध्यक्ष होता है, जो सामान्यतः एक न्यायिक अधिकारी होता है, और दो सदस्य होते हैं, जिनमें अक्सर एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होता है। इनका मुख्य उद्देश्य इन आवश्यक सेवा क्षेत्रों में त्वरित और कुशल समाधान प्रदान करना है। स्थायी लोक अदालतों के पुरस्कार कानूनी महत्व रखते हैं, जो विवादों में अंतिम निर्णय के रूप में कार्य करते हैं।

- लाभ - सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, लोक अदालतों के कई लाभ हैं:

- कोई अदालत शुल्क नहीं: आपको अदालत को कोई शुल्क नहीं देना है, और अगर आपने पहले से भुगतान किया है, तो वे इसे वापस करते हैं यदि मामला लोक अदालत में हल हो जाता है।

- लचीला और तेज: लोक अदालतें लचीली होती हैं और विवादों को जल्दी हल करती हैं। वे सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे जटिल कानूनों का सख्ती से पालन नहीं करती हैं।

- प्रत्यक्ष संवाद: आप अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे बात कर सकते हैं, जो सामान्य अदालतों में सामान्य नहीं होता है।

- बाध्यकारी पुरस्कार: लोक अदालत द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होता है और यह अदालत के आदेश के समान कार्य करता है। आप इस पर अपील नहीं कर सकते, जिससे विवादों का समाधान बिना देरी के सुनिश्चित होता है।

इन लाभों को देखते हुए, लोक अदालतें कानूनी मुद्दों से निपटने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मदद हैं। वे समस्याओं का तेजी से और बिना किसी लागत के समाधान कर सकती हैं।

परिवार न्यायालय - परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए बनाया गया था। ये विशेष न्यायालय शादी और परिवार के मामलों से संबंधित मुद्दों को समझने और जल्दी हल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

- स्थापना: यह कानून प्रत्येक राज्य को, उच्च न्यायालयों के मार्गदर्शन में, परिवार न्यायालय स्थापित करने की अनुमति देता है।

- बड़े शहरों में अनिवार्य: एक मिलियन से अधिक लोगों वाले शहरों या कस्बों में, राज्य सरकार के लिए एक परिवार न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य है।

- अन्य क्षेत्रों में लचीली स्थापना: यदि आवश्यक हो, तो राज्य अन्य क्षेत्रों में भी परिवार न्यायालय स्थापित करने का विकल्प चुन सकते हैं।

- विशिष्ट अधिकार क्षेत्र: परिवार न्यायालय विशेष रूप से तलाक, विवाह संपत्ति मुद्दों, वैधता की घोषणाओं, संरक्षण, और पारिवारिक रखरखाव जैसे मामलों से संबंधित होते हैं।

- समझौता केंद्रित: परिवार न्यायालय पहले समझौता या विवादों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इस चरण के दौरान, प्रक्रिया कम औपचारिक होती है, और सख्त नियम लागू नहीं होते हैं।

ग्राम न्यायालय - ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को ग्राम स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए बनाया गया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए न्याय को उनके समुदायों में अधिक सुलभ बनाना है।

- न्यायाधीश: ग्राम न्यायालयों में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायाधीश होता है, जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके नियुक्त करती है।

- स्थापना: ग्राम न्यायालयों को हर मध्य स्तर के पंचायत या एक समूह के लिए स्थापित किया जाता है।

- मोबाइल कोर्ट: ग्राम न्यायालय मोबाइल कोर्ट के रूप में कार्य करते हैं, जो आपराधिक और नागरिक मामलों को संभालते हैं।

इन विशेषताओं के माध्यम से, ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय को अधिक सुलभ बनाना है।

व्यापार न्यायालय - व्यापार न्यायालय अधिनियम 2015 को विशेष न्यायालयों (व्यापार न्यायालयों) की स्थापना के लिए बनाया गया था, ताकि एक निश्चित मूल्य के व्यापार विवादों को संभाला जा सके।

- तेज़ समाधान: व्यवसायिक विवादों को जल्दी हल करने के लिए एक विशेष प्रणाली की आवश्यकता होती है।

- वैश्विक निवेशकों का विश्वास: यह कानून भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने और वैश्विक निवेशकों का विश्वास जीतने में मदद करता है।

- प्रत्यक्ष संपर्क: आप अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे बात कर सकते हैं, जो सामान्य अदालतों में सामान्य नहीं है।

- बंधक पुरस्कार: लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होता है और यह अदालत के निर्णय की तरह कार्य करता है। आप इस पर अपील नहीं कर सकते, जिससे विवाद बिना देरी के सुलझ जाते हैं।

- कम खर्चीला: यह बहुत महंगा नहीं है।

- तेज: इसमें अधिक समय नहीं लगता।

- जटिल नहीं: जटिल कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है।

- खुले संवाद: लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं बिना अदालत की गोपनीयता की चिंता किए।

- निष्पक्ष समाधान: पार्टियों को लगता है कि कोई विजेता या हारने वाला नहीं है; उनकी समस्या का समाधान हो जाता है और उनके संबंध सुधार जाते हैं।

- संरचना: स्थायी लोक अदालतों के पास एक अध्यक्ष होता है जो जिला न्यायाधीश रहा है या उच्च न्यायिक पद पर रहा है। इसके अलावा, दो अन्य सदस्य होते हैं जिनका सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में अनुभव होता है।

प्रत्यक्ष संपर्क: आप अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे बात कर सकते हैं, जो सामान्य अदालतों में सामान्य नहीं है।

बंधक पुरस्कार: लोक अदालत द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होता है और यह अदालत के निर्णय की तरह कार्य करता है। आप इस पर अपील नहीं कर सकते, जिससे विवाद बिना देरी के सुलझ जाते हैं।

कम खर्चीला: यह बहुत महंगा नहीं है।

तेज: इसमें अधिक समय नहीं लगता।

जटिल नहीं: जटिल कानूनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है।

खुले संवाद: लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं बिना अदालत की गोपनीयता की चिंता किए।

निष्पक्ष समाधान: पार्टियों को लगता है कि कोई विजेता या हारने वाला नहीं है; उनकी समस्या का समाधान हो जाता है और उनके संबंध सुधार जाते हैं।

संरचना: स्थायी लोक अदालतों के पास एक अध्यक्ष होता है जो जिला न्यायाधीश रहा है या उच्च न्यायिक पद पर रहा है। इसके अलावा, दो अन्य सदस्य होते हैं जिनका सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं में अनुभव होता है।

- अधिकार क्षेत्र: वे सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे परिवहन, डाक सेवाएँ, बिजली आपूर्ति, स्वच्छता, अस्पताल और बीमा से संबंधित मामलों को संभालते हैं।

- मौद्रिक सीमा: वे ऐसे मामलों से निपट सकते हैं जिनकी राशि ₹10 लाख तक होती है। हालांकि, केंद्रीय सरकार इस सीमा को बदल सकती है, और 2015 में इसे बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया था।

- कोई आपराधिक offenses: स्थायी लोक अदालतें उन मामलों से नहीं निपटती हैं जो किसी कानून के तहत निपटाए नहीं जा सकते।

- आवेदन प्रक्रिया: अदालत में जाने से पहले, विवाद में शामिल एक पार्टी स्थायी लोक अदालत में समाधान के लिए आवेदन कर सकती है। एक बार आवेदन करने के बाद, इसमें शामिल कोई भी अन्य अदालत में मामला नहीं ले जा सकता।

- समझौते का प्रयास: यदि स्थायी लोक अदालत को लगता है कि समझौते का कोई मौका है, तो वह पक्षों को शर्तें प्रस्तावित करती है। यदि वे सहमत होते हैं, तो अदालत उन शर्तों के आधार पर पुरस्कार देती है। यदि सहमति नहीं होती है, तो वह स्वयं विवाद का निर्णय करती है।

अंतिम और बाध्यकारी: स्थायी लोक अदालत द्वारा किए गए प्रत्येक निर्णय अंतिम और सभी पक्षों द्वारा पालन करने योग्य होता है। निर्णय सदस्यों के बीच बहुमत के वोट से लिया जाता है।

1984 का परिवार न्यायालय अधिनियम परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए बनाया गया था। ये विशेष अदालतें विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित मुद्दों को समझने और जल्दी हल करने के लिए प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखती हैं।

- जनता की मांग: कई महिला समूहों, संगठनों और व्यक्तियों ने परिवार न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की। ये न्यायालय पारिवारिक विवादों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, समाधान खोजने में समझ को अधिक महत्व देंगे बजाय कि जटिल कानूनी प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के।

- कानून आयोग की सिफारिश: कानून आयोग ने 1974 में अपनी 59वीं रिपोर्ट में जोर दिया कि पारिवारिक विवादों के मामले में अदालतों को नियमित नागरिक मामलों की तुलना में एक अलग दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। विचार था कि मुकदमा शुरू होने से पहले समझौते के प्रयास किए जाएं। 1976 में नागरिक प्रक्रिया संहिता में पारिवारिक मामलों को अलग तरह से संबोधित करने के लिए संशोधन किया गया।

- वर्तमान दृष्टिकोण की चुनौतियाँ: इन सिफारिशों के बावजूद, नियमित अदालतें पारिवारिक विवादों के लिए सुलह प्रक्रियाओं को लगातार अपनाने में असफल रहीं। उन्होंने पारिवारिक मामलों को अन्य नागरिक मामलों के समान ही संभाला, प्रतिकूल दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए। इसके समाधान के लिए और जनता के हित में, परिवार न्यायालयों की स्थापना की आवश्यकता थी ताकि पारिवारिक विवादों का त्वरित समाधान किया जा सके।

- इसलिए, परिवार न्यायालयों की स्थापना के मुख्य लक्ष्य थे:

- विशेषीकृत न्यायालय: परिवार मामलों के लिए पूरी तरह से समर्पित एक न्यायालय की स्थापना करना। यह सुनिश्चित करता है कि न्यायालय के पास इन मामलों को तेजी से संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता हो।

- सुलह तंत्र: परिवार विवादों के निपटारे के लिए एक सुलह तंत्र बनाना।

- सस्ते समाधान: पारिवारिक मुद्दों को हल करने के लिए एक अधिक किफायती तरीका प्रदान करना।

- लचीली और अनौपचारिक कार्यवाही: न्यायालय की कार्यवाही में अनौपचारिक और लचीला माहौल बनाना, जिससे शामिल परिवारों के लिए यह आसान हो जाए।

- परिवार न्यायालयों की स्थापना: यह कानून प्रत्येक राज्य को, उच्च न्यायालयों के मार्गदर्शन में, परिवार न्यायालयों की स्थापना की अनुमति देता है।

- बड़े शहरों में अनिवार्य: एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहरों या कस्बों में, राज्य सरकार के लिए परिवार न्यायालय की स्थापना अनिवार्य है।

- अन्य क्षेत्रों में लचीली स्थापना: यदि आवश्यक हो, तो राज्य अन्य क्षेत्रों में भी परिवार न्यायालय स्थापित कर सकते हैं।

- विशेषाधिकार क्षेत्र: परिवार न्यायालय विशेष रूप से तलाक, पति-पत्नी के बीच संपत्ति के मुद्दे, वैधता की घोषणाएँ, अभिरक्षा और पारिवारिक भरण-पोषण जैसे मामलों से संबंधित होते हैं।

- सुलह पर ध्यान केंद्रित: परिवार न्यायालय पहले विवादों को सुलह या निपटाने का प्रयास करते हैं। इस चरण के दौरान, प्रक्रिया कम औपचारिक होती है और सख्त नियम लागू नहीं होते।

- सामाजिक एजेंसियों की भागीदारी: सुलह के चरण के दौरान मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शदाताओं और चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल किया जा सकता है।

- न्यायालय में प्रतिनिधित्व: परिवार न्यायालय में विवाद में शामिल व्यक्तियों के पास स्वचालित रूप से वकील नहीं हो सकता है। न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर न्याय के लिए एक कानूनी विशेषज्ञ को शामिल कर सकता है।

- सरल नियम: अधिनियम साक्ष्य प्रस्तुत करने और प्रक्रियाओं का पालन करने के नियमों को सरल बनाता है, जिससे परिवार न्यायालयों के लिए विवादों को प्रभावी ढंग से संभालना आसान हो जाता है।

- एकल अपील का अधिकार: यदि पक्ष परिवार न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अपील कर सकते हैं, लेकिन केवल एक अपील स्तर होता है, जो उच्च न्यायालय में जाती है।

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 का निर्माण ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए किया गया था ताकि न्याय को नागरिकों के लिए उनके समुदायों में अधिक सुलभ बनाया जा सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, या अन्य चुनौतियों की परवाह किए बिना, न्याय की मांग करने के लिए समान अवसर प्राप्त करें।

- समानता के लिए संवैधानिक निर्देश: संविधान का अनुच्छेद 39A यह स्पष्ट करता है कि कानूनी प्रणाली को समान अवसरों के साथ न्याय को बढ़ावा देना चाहिए। यह राज्य को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, ताकि आर्थिक या अन्य चुनौतियों के बावजूद सभी नागरिकों के लिए न्याय सुलभ हो सके।

- न्यायिक प्रणाली को मजबूत करना: सरकार ने न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें प्रक्रिया कानूनों को सरल बनाना और मध्यस्थता, सुलह, और मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान विधियों का परिचय देना शामिल है। हालांकि, आगे की सुधार की आवश्यकता है।

- कानून आयोग की सिफारिशें: भारत के कानून आयोग ने ग्राम न्यायालयों पर अपनी 114वीं रिपोर्ट में ऐसे न्यायालयों की स्थापना का प्रस्ताव दिया है ताकि सामान्य जनता के लिए तेज, सस्ती और प्रभावी न्याय सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 इन सिफारिशों पर आधारित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय लाना: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम न्यायालयों की स्थापना एक कदम है जिससे इन क्षेत्रों के लोगों के लिए न्याय सुलभ हो सके। इसका लक्ष्य ग्रामीण जनसंख्या को तेज, सस्ती और प्रभावी न्याय प्रदान करने का सपना पूरा करना है।

विशेषताएँ यहाँ ग्राम न्यायालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ सरल भाषा में समझाई गई हैं:

- न्यायालय का प्रकार: ग्राम न्यायालय एक न्यायालय है जिसका अध्यक्ष अधिकारी न्यायाधीश होता है, जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त करती है। न्यायाधीश एक न्यायिक अधिकारी होता है।

- स्थापना: ग्राम न्यायालय हर मध्य स्तर के पंचायत या एक जिले में सटे पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किए जाते हैं। यदि मध्य स्तर पर कोई पंचायत नहीं है, तो यह सटे पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किया जाता है।

- न्यायिक अधिकारी: ग्राम न्यायालयों में अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश समान शक्तियों और वेतन के साथ प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं।

- मोबाइल कोर्ट: ग्राम न्यायालय मोबाइल न्यायालय की तरह कार्य करते हैं, जो आपराधिक और नागरिक दोनों मामलों को संभालते हैं। न्यायालय का स्थान मध्य पंचायत मुख्यालय पर होता है, लेकिन यह मामलों की सुनवाई और निपटान के लिए गांवों में यात्रा करता है।

- मामलों के प्रकार: ग्राम न्यायालय आपराधिक मामलों, नागरिक मुकदमों, दावों या विवादों को संभालते हैं जो अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

- प्रक्रिया: न्यायालय आपराधिक मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया और नागरिक मामलों में विशेष प्रक्रिया का पालन करता है।

- सुलह: ग्राम न्यायालयों का लक्ष्य विवादों का समाधान सुलह के माध्यम से करना है, जिसके लिए नियुक्त सुलहकर्ताओं का उपयोग किया जाता है।

- निर्णय और आदेश: ग्राम न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों को डिक्री माना जाता है, और उनके निष्पादन के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

- साक्ष्य के नियम: ग्राम न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य के नियमों से कड़ाई से बंधे नहीं हैं, बल्कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों से मार्गदर्शित होते हैं।

- अपीलें: आपराधिक मामलों में अपीलें सत्र न्यायालय में जाती हैं और छह महीने के भीतर सुनी जाती हैं। नागरिक मामलों में अपीलें जिला न्यायालय में जाती हैं, जिसमें समान छह महीने का निपटान समय होता है।

- प्ली बर्गेनिंग: किसी अपराध के लिए आरोपित व्यक्ति प्ली बर्गेनिंग के लिए आवेदन कर सकता है।

स्थापना

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के अनुसार, ग्राम न्यायालयों की स्थापना का निर्णय राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को करना है। हालांकि, कानून उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता। अधिकांश राज्यों ने तहसील स्तर पर नियमित न्यायालय स्थापित किए हैं। लेकिन पुलिस और अन्य अधिकारियों द्वारा ग्राम न्यायालयों में संलग्न होने में हिचकिचाहट, कानूनी समुदाय की रुचि की कमी, और नोटरी और स्टाम्प विक्रेताओं से संबंधित समस्याएँ जैसी चुनौतियाँ हैं। इसके अलावा, नियमित न्यायालयों में अधिकार क्षेत्र की ओवरलैपिंग की समस्या है।

इन चुनौतियों पर 2013 में शीर्ष न्यायाधीशों और राज्य नेताओं की बैठक में चर्चा की गई। उन्होंने तय किया कि प्रत्येक राज्य को स्थानीय मुद्दों के आधार पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने का निर्णय लेना चाहिए, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहाँ नियमित न्यायालय उपलब्ध नहीं हैं।

व्यावसायिक न्यायालय

व्यावसायिक न्यायालय अधिनियम, 2015 का निर्माण विशेष न्यायालय (व्यावसायिक न्यायालय) की स्थापना के लिए किया गया था जो उच्च न्यायालयों में निश्चित मूल्य के व्यावसायिक विवादों को संभाले। ये विवाद व्यापारियों, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों, और व्यापारियों के बीच सामान्य लेनदेन से उत्पन्न समस्याओं को शामिल करते हैं, जिसमें व्यावसायिक दस्तावेज, संयुक्त उद्यम, साझेदारी समझौतों, बौद्धिक संपदा अधिकार, बीमा, और अन्य शामिल हैं।

कारण व्यावसायिक न्यायालय विधेयक, 2015 को संसद में पेश करते समय सरकार ने इसकी स्थापना के कई कारण बताए:

- लोगों को काफी समय से यह पता है कि हमें बड़े पैसों के व्यापार समस्याओं को जल्दी हल करने का एक तरीका चाहिए। ये समस्याएँ कई विवरणों और कानूनी मुद्दों से भरी होती हैं, इसलिए हमें इन्हें जल्दी हल करने के लिए एक विशेष प्रणाली की आवश्यकता है।

- इससे भारत की कानूनी प्रणाली को वैश्विक स्तर पर अच्छा दिखाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो निवेश करना चाहते हैं।

- भारत के कानून आयोग ने अपनी 253वीं रिपोर्ट में विशेष मूल्य के व्यावसायिक विवादों को संभालने के लिए व्यावसायिक न्यायालयों, व्यावसायिक विभाग, और व्यावसायिक अपीलीय विभागों की स्थापना की सिफारिश की।

- सरकार ने सिफारिशें प्राप्त करने के बाद इस विचार को संसद में लाया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि कोई मामले, अपीलें, या अनुरोध बड़े पैसों के व्यापार विवादों से जुड़े हैं, तो उन्हें विशेष व्यावसायिक न्यायालयों या उच्च न्यायालयों के एक खंड द्वारा देखा जाना चाहिए जो केवल व्यावसायिक मामलों के लिए हैं।

- इन सिफारिशों के बाद, विधेयक संसद में पेश किया गया।

- योजना बनाई गई कानून का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, दुनिया को हमारी न्याय प्रणाली को अच्छी तरह से दिखाना, और वैश्विक निवेशकों को हमारे कानूनी तरीकों पर विश्वास दिलाना है।

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015, का निर्माण विशेष न्यायालयों (वाणिज्यिक न्यायालय) की स्थापना के लिए किया गया था, जो उच्च न्यायालयों में एक निश्चित मूल्य के वाणिज्यिक विवादों को संभालेंगे। ये विवाद व्यापारियों, बैंकरों, वित्तीय संस्थानों और व्यापारियों के बीच सामान्य लेनदेन से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को शामिल करते हैं, जिसमें वाणिज्यिक दस्तावेज़, संयुक्त उद्यम, साझेदारी समझौते, बौद्धिक संपदा अधिकार, बीमा, और अन्य क्षेत्र शामिल हैं।

लोगों को कुछ समय से पता है कि हमें बड़े पैमाने पर व्यापारिक समस्याओं को जल्दी से हल करने का एक तरीका चाहिए। इन समस्याओं में बहुत सारे विवरण और कानूनी मुद्दे होते हैं, इसलिए हमें इन्हें तेजी से हल करने के लिए एक विशेष प्रणाली की आवश्यकता है। यह भारत के कानूनी प्रणाली को दुनिया के सामने बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने में मदद करता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पैसे में निवेश कर सकते हैं।

- योजना बनाई गई कानून का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, दुनिया में हमारे न्याय प्रणाली को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करना, और वैश्विक निवेशकों को हमारे कानूनी तरीकों पर भरोसा दिलाना है।

विशेषताएँ

- वाणिज्यिक न्यायालयों का निर्माण: राज्य सरकार जिला स्तर पर वाणिज्यिक न्यायालय स्थापित कर सकती है, या उच्च न्यायालयों के लिए जिनकी मूल अधिकारिता है, उन्हें जिला न्यायाधीश स्तर पर स्थापित किया जा सकता है।

- वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय: राज्य सरकार जिला न्यायाधीश स्तर पर वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालयों को नामित कर सकती है, जो उस स्तर से नीचे के वाणिज्यिक न्यायालयों से अपीलें संभालेंगे, उच्च न्यायालयों के मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रों को छोड़कर।

- उच्च न्यायालयों में वाणिज्यिक विभाजन: उच्च न्यायालयों में जहाँ मूल नागरिक अधिकारिता है, वहां मुख्य न्यायाधीश वाणिज्यिक विवादों को संभालने के लिए वाणिज्यिक विभाजन का गठन कर सकते हैं।

- वाणिज्यिक अपीलीय विभाजन: संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालयों के जिला न्यायाधीश स्तर पर आदेशों और उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक विभाजन के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक वाणिज्यिक अपीलीय विभाजन का गठन कर सकते हैं।

- विवादों का निर्दिष्ट मूल्य: वाणिज्यिक विवादों का निर्दिष्ट मूल्य केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया होना चाहिए, जो कम से कम 3 लाख रुपये होना चाहिए। 2018 में, इस मूल्य को 1 करोड़ रुपये से घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था।

- अनिवार्य मध्यस्थता: बिना तात्कालिक अंतरिम राहत के मुकदमा दायर करने से पहले अनिवार्य मध्यस्थता का प्रावधान है। इसके लिए पूर्व-संस्थान मध्यस्थता और निपटान तंत्र की शुरुआत की गई है। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार 1987 के विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत प्राधिकृत संस्थाओं को पूर्व-संस्थान मध्यस्थता के लिए सशक्त कर सकती है।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|