लक्ष्मीकांत सारांश: नीति आयोग | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

NITI आयोग या राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारतीय सरकार का एक नीति थिंक टैंक है जो विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों के संबंध में इनपुट प्रदान करता है। 1 जनवरी 2015 को, NITI आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) को 13 अगस्त 2014 को समाप्त किए गए योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, जो मोदी सरकार के तहत था।

NITI आयोग के उद्देश्यों में शामिल हैं:

- साझा दृष्टिकोण: राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करना, जिसमें सक्रिय राज्य भागीदारी हो।

- सहकारी संघवाद: सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, निरंतर संरचित समर्थन पहलों और तंत्रों के माध्यम से, मजबूत राज्यों की भूमिका को मान्यता देना जो एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में योगदान करते हैं।

- स्थानीय स्तर पर योजना बनाना: गांव के स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के निर्माण के लिए तंत्र विकसित करना, जिन्हें धीरे-धीरे उच्च सरकारी स्तरों पर समेकित किया जाएगा।

- राष्ट्रीय सुरक्षा एकीकरण: सुनिश्चित करना कि विशिष्ट क्षेत्रों में, राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को आर्थिक रणनीति और नीति में एकीकृत किया जाए।

- समावेशी विकास: उन समाज के हिस्सों पर विशेष ध्यान दें जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

- सामरिक ढांचे: सामरिक, दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे का डिज़ाइन करें, प्रगति की निगरानी करें, और फीडबैक के आधार पर नवोन्मेषी सुधार करें।

- भागीदारी और सलाह: प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों, तथा शैक्षणिक/नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करें और सलाह दें।

- ज्ञान और नवाचार: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और साझेदारों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक ज्ञान, नवाचार, और उद्यमिता समर्थन प्रणाली बनाएं।

- समस्या समाधान मंच: विकास एजेंडा के कार्यान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर- विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करें।

समावेशी विकास: उन समाज के हिस्सों पर विशेष ध्यान दें जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

सामरिक ढांचे: सामरिक, दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम ढांचे का डिज़ाइन करें, प्रगति की निगरानी करें, और फीडबैक के आधार पर नवोन्मेषी सुधार करें।

भागीदारी और सलाह: प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंकों, तथा शैक्षणिक/नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करें और सलाह दें।

ज्ञान और नवाचार: राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और साझेदारों को शामिल करते हुए एक सहयोगात्मक ज्ञान, नवाचार, और उद्यमिता समर्थन प्रणाली बनाएं।

समस्या समाधान मंच: विकास एजेंडा के कार्यान्वयन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए अंतर-क्षेत्रीय और अंतर- विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करें।

संसाधन केंद्र: एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाएँ, जो अच्छे शासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का संग्रहण स्थान हो, और इसे हितधारकों में वितरित करे।

- निगरानी और मूल्यांकन: कार्यक्रम के कार्यान्वयन की सक्रिय निगरानी और मूल्यांकन करें, सफलतापूर्वक कार्यान्वयन की संभावना और वितरण के दायरे को बढ़ाने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करें।

- तकनीक और क्षमता निर्माण: कार्यक्रमों और पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी उन्नयन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करें।

- अतिरिक्त गतिविधियाँ: राष्ट्रीय विकास एजेंडे और उल्लिखित उद्देश्यों के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक गतिविधियाँ करें।

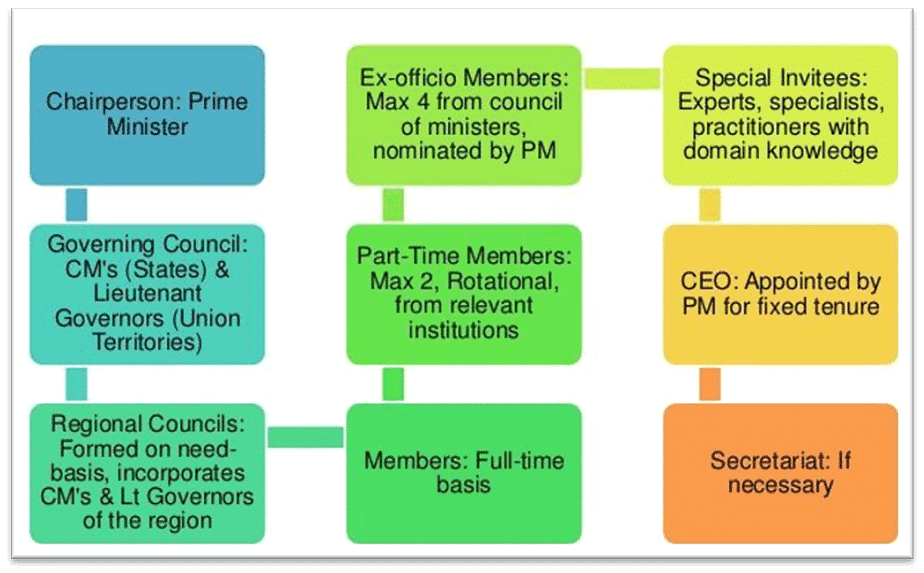

NITI आयोग की संरचना

NITI आयोग की संरचना

(क) अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नेतृत्व।

(ख) शासी परिषद: सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायी क्षेत्रों वाले संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, और जम्मू-कश्मीर) के मुख्यमंत्री, और अन्य संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल हैं।

(c) क्षेत्रीय परिषद:

- विशिष्ट मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाए गए जो एक से अधिक राज्य या क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।

- प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई जाती है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और क्षेत्र के संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं।

- NITI आयोग के अध्यक्ष या उनके नामित द्वारा अध्यक्षता की जाती है।

(d) विशेष आमंत्रित: विशेषज्ञ, विश्लेषक, और प्रैक्टिशनर जिनके पास संबंधित क्षेत्र का ज्ञान होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित।

(e) पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा:

- प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

- उपाध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं, मंत्री परिषद के मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं।

- पूर्णकालिक सदस्य राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं।

- अंशकालिक सदस्य (अधिकतम 2) प्रमुख विश्वविद्यालयों से, रोटेशन पर।

- Ex-Officio सदस्य (अधिकतम 4) संघ मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री द्वारा नामित।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो प्रधानमंत्री द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं, भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष होते हैं।

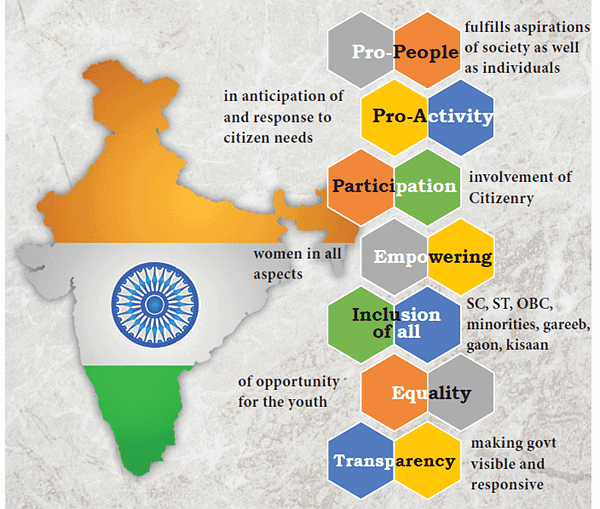

NITI Aayog के 7 स्तंभ

NITI Aayog प्रभावी शासन के निम्नलिखित सात स्तंभों पर आधारित है:

- लोगों के प्रति संवेदनशील एजेंडा जो समाज और व्यक्तियों की आकांक्षाओं को पूरा करता है।

- प्रतिक्रियाशीलता जो नागरिकों की जरूरतों का अनुमान लगाने और उनका उत्तर देने में सक्रिय है।

- भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी के माध्यम से।

- महिलाओं का सशक्तिकरण सभी पहलुओं में।

- सभी समूहों की समावेशिता, विशेष ध्यान SCs, STs, OBCs, और अल्पसंख्यकों पर।

- युवाओं के लिए अवसरों में समानता।

- प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता ताकि सरकार दृष्टिगत और उत्तरदायी बने।

कार्य

कार्य

- मुख्य हब: Learn India और Knowledge and Innovation केंद्रीय हब हैं। यह NITI Aayog के संचालन की नींव रखते हैं।

- टीम इंडिया हब: सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देता है। नीति और कार्यक्रम ढांचे को डिज़ाइन करता है। राज्यों के साथ जुड़ाव का समन्वय और समर्थन करता है।

- ज्ञान और नवाचार हब: एक अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाए रखता है। अच्छे शासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर अनुसंधान का भंडार रखता है। प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करता है और सलाह प्रदान करता है।

- मुख्य कार्य: नीति और कार्यक्रम ढांचे का विकास। सहयोगी और प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देना। नीति कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन। ज्ञान और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए थिंक-टैंक की भूमिका।

- कार्यात्मक विभाजन: विभिन्न सेल्स में प्रशासन और समर्थन इकाइयाँ, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम सेल, संचार और सामाजिक मीडिया सेल, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, और सीमांत प्रौद्योगिकियाँ, अर्थशास्त्र और वित्त सेल, शिक्षा, शासन और अनुसंधान, संचालन परिषद सचिवालय और समन्वय, बुनियादी ढांचा-संयोग, बुनियादी ढांचा-ऊर्जा, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, और द्वीप विकास, और परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन विभाग शामिल हैं।

कार्यात्मक विभाजन: विभिन्न सेल्स में प्रशासन और समर्थन इकाइयाँ, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, आकांक्षी जिलों का कार्यक्रम सेल, संचार और सामाजिक मीडिया सेल, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण, और सीमांत प्रौद्योगिकियाँ, अर्थशास्त्र और वित्त सेल, शिक्षा, शासन और अनुसंधान, संचालन परिषद सचिवालय और समन्वय, बुनियादी ढांचा-संयोग, बुनियादी ढांचा-ऊर्जा, सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण, और द्वीप विकास, और परियोजना मूल्यांकन और प्रबंधन विभाग शामिल हैं।

सहकारी संघवाद

सहकारी संघवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सहयोग और साझेदारी पर जोर देता है ताकि सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके और संतुलित विकास को बढ़ावा दिया जा सके। यहां कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो बताते हैं कि NITI आयोग इस सिद्धांत में कैसे योगदान करता है:

- सहयोग का मंच: यह केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह राज्यों को "टीम इंडिया" के रूप में एक साथ लाता है ताकि राष्ट्रीय विकास एजेंडे की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य किया जा सके।

- उच्च-स्तरीय बैठकें: प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों और सभी मुख्यमंत्री के बीच नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। यह राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने और विकास के लिए रणनीतियों को संरेखित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

- मुख्यमंत्रियों के उपसमूह: राष्ट्रीय महत्व के विशिष्ट विषयों को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्रियों के उपसमूह बनाए जाते हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए गहन चर्चा और अनुकूलित समाधान की अनुमति देता है।

- नीति समर्थन और क्षमता विकास: यह संगठन राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों के लिए नीति समर्थन और क्षमता विकास पहलों की पेशकश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारों के पास नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हो।

- आकांक्षी जिलों की कार्यक्रम: आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम का शुभारंभ पिछड़े जिलों के विकास, समावेशिता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने पर केंद्रित है।

- थीम-आधारित सहभागिता: NITI आयोग विभिन्न क्षेत्रों में थीम-आधारित व्यापक बातचीत के माध्यम से राज्यों के साथ जुड़ता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने में मदद करता है।

- मॉडल कानून और हस्तक्षेप: NITI आयोग भूमि पट्टे और कृषि विपणन सुधार से संबंधित मॉडल कानूनों के निर्माण में भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, यह उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों और द्वीप क्षेत्रों के विकास के लिए क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप करता है।

- तकनीकी सलाह और कार्यक्रम: यह संगठन केंद्रीय सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करता है। यह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मॉडल और कार्यक्रम स्थापित करता है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास समर्थन सेवाएं (DSSS) और मानव पूंजी के परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई (SATH) कार्यक्रम में देखा गया है।

- मुख्यमंत्रियों के उपसमूह: मुख्यमंत्रियों के उपसमूह विशेष राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह गंभीर मुद्दों के लिए गहन चर्चा और अनुकूलित समाधान प्रदान करने की अनुमति देता है।

- नीति समर्थन और क्षमता विकास: यह संगठन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के लिए नीति समर्थन और क्षमता विकास पहलों की पेशकश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारों के पास नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हो।

- तकनीकी सलाह और कार्यक्रम: यह संगठन केंद्रीय सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करता है। यह अवसंरचना विकास के लिए मॉडल और कार्यक्रम स्थापित करता है और सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास समर्थन सेवाओं (DSSS) और मानव पूंजी को रूपांतरित करने के लिए सतत कार्रवाई (SATH) कार्यक्रम में देखा गया है।

मुख्यमंत्रियों के उपसमूह: मुख्यमंत्रियों के उपसमूह विशेष राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह गंभीर मुद्दों के लिए गहन चर्चा और अनुकूलित समाधान प्रदान करने की अनुमति देता है।

नीति समर्थन और क्षमता विकास: यह संगठन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यकर्ताओं के लिए नीति समर्थन और क्षमता विकास पहलों की पेशकश करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकारों के पास नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान हो।

तकनीकी सलाह और कार्यक्रम: यह संगठन केंद्रीय सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह प्रदान करता है। यह अवसंरचना विकास के लिए मॉडल और कार्यक्रम स्थापित करता है और सार्वजनिक-निजी साझेदारी को बढ़ावा देता है, जैसा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विकास समर्थन सेवाओं (DSSS) और मानव पूंजी को रूपांतरित करने के लिए सतत कार्रवाई (SATH) कार्यक्रम में देखा गया है।

प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता

राज्य अपने बीच और केंद्र के साथ लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

- उद्देश्य: NITI आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता को बढ़ावा देना और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार करना है।

- दृष्टिकोण: यह पारदर्शी रैंकिंग और सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है।

- सूचकांक: प्रमुख सूचकांकों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता, राज्य स्वास्थ्य, समग्र जल प्रबंधन, सतत विकास लक्ष्य, भारत नवाचार, और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता शामिल हैं।

- मासिक रैंकिंग: NITI आयोग मासिक रूप से डेल्टा रैंकिंग जारी करता है, विशेष रूप से आकांक्षात्मक जिलों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- प्रेरणा: विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में मापनीय मानदंडों के आधार पर रैंकिंग, राज्यों और जिलों को अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित करती है।

- हितधारक सहयोग: NITI आयोग राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, और सभी हितधारकों के साथ सहयोग करता है ताकि संकेतक ढांचे, समीक्षा तंत्र, और क्षमता निर्माण पहलों का विकास किया जा सके।

स्वायत्त और संलग्न निकाय

NITI आयोग का समर्थन स्वायत्त निकायों द्वारा किया जाता है, जो नीचे वर्णित हैं:

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट (NILERD): पूर्व में IAMR के रूप में जाना जाता था, यह NITI आयोग के तहत कार्य करता है। 1962 में स्थापित, इसका ध्यान मानव पूंजी योजना में अनुसंधान, डेटा संग्रहण, शिक्षा और प्रशिक्षण पर है। 2014 में इसका नाम बदला गया, NILERD को NITI आयोग की अनुदान राशि और अनुसंधान परियोजनाओं से राजस्व द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यह 2002 में नरेला में अपने परिसर में स्थानांतरित हुआ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नीति अनुसंधान और शिक्षा में संलग्न है।

- डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड ईवैल्यूशन ऑफिस (DMEO): भारत में एक प्रभावी और स्वतंत्र मूल्यांकन प्रणाली की आवश्यकता को पहचानते हुए, योजनाकारों और नीति निर्माताओं ने 1952 में प्रोग्राम ईवैल्यूशन ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की ताकि केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रमों के प्रभाव का वस्तुनिष्ठ आकलन किया जा सके। मूल्यांकन प्रक्रिया में स्वायत्तता बढ़ाने के लिए, 2010 में स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की स्थापना की गई। 2015 में, प्रोग्राम ईवैल्यूशन ऑर्गनाइजेशन और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के विलय से DMEO का निर्माण किया गया, जो NITI आयोग का एक संलग्न कार्यालय है। DMEO का उद्देश्य देश में मूल्यांकन तंत्र को सुव्यवस्थित और मजबूत करना है। 2017 तक, DMEO के पास 15 क्षेत्रीय कार्यालय थे, जिन्हें क्षेत्रीय विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (RDMEOs) के रूप में जाना जाता था। RDMEOs ने मूल्यांकन अध्ययन के लिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण और डेटा/जानकारी संग्रहण का कार्य किया लेकिन उन्हें 2017 में बंद कर दिया गया।

पूर्व की योजना आयोग

पूर्व योजना आयोग

पूर्व योजना आयोग, जिसकी स्थापना मार्च 1950 में हुई, भारत में एक संवैधानिक या वैधानिक निकाय नहीं था, लेकिन इसने सामाजिक और आर्थिक विकास की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह एक स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करता था, जो कार्यकारी जिम्मेदारियों के बिना सलाह देने का कार्य करता था, जो केंद्रीय और राज्य सरकारों पर निर्भर था।

- सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करें, और उन्हें बढ़ाने के तरीके खोजें।

- संतुलित संसाधन उपयोग के लिए प्रभावी योजनाएँ तैयार करें।

- विकास की प्राथमिकताएँ निर्धारित करें और योजना के कार्यान्वयन के चरणों को परिभाषित करें।

- आर्थिक विकास में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करें।

- सफल योजना कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी निर्धारित करें।

- योजना के कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करें और समायोजन की सिफारिश करें।

- सरकारों द्वारा संदर्भित मामलों पर कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त सिफारिशें करें।

संरचना:

- प्रधान मंत्री अध्यक्ष के रूप में कार्य करते थे।

- एक उपाध्यक्ष पूर्णकालिक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करता था।

- कुछ केंद्रीय मंत्री अंशकालिक सदस्यों के रूप में कार्य करते थे।

- चार से सात पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य।

- एक सदस्य-सचिव।

- राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व नहीं था; आयोग केवल केंद्र-निर्मित निकाय था।

आलोचनात्मक मूल्यांकन: प्रारंभ में एक स्टाफ एजेंसी के रूप में डिज़ाइन किया गया, योजना आयोग एक शक्तिशाली प्राधिकरण में विकसित हुआ, जिसे 'सुपर कैबिनेट' या 'पैरालल कैबिनेट' के रूप में आलोचना का सामना करना पड़ा। आलोचकों, जिसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) शामिल था, ने इसे मंत्रियों के संवैधानिक अधिकार को संभावित रूप से पृथक करने के रूप में देखा। अन्य विशेषज्ञों, जैसे कि K. Santhanam, ने योजना आयोग के प्रभुत्व को एकात्मक प्रणाली के समान चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, R.V. राजलुन्नार द्वारा की गई टिप्पणियों ने संघीय वित्तीय हस्तांतरण में योजना आयोग और वित्त आयोग के कार्यों के बीच ओवरलैप पर प्रकाश डाला।

राष्ट्रीय विकास परिषद

राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) या राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में विकास संबंधी मामलों के लिए निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त, 1952 को की गई थी, जिसका उद्देश्य योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करना और एकत्रित करना, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, और देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना है। NDC की अंतिम बैठक (57वीं) 27 दिसंबर, 2012 को 12वीं योजना (2012-2017) को स्वीकृत करने के लिए आयोजित की गई थी।

संरचना:

NDC निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बना है।

- 1. भारत के प्रधानमंत्री (अध्यक्ष/मुखिया के रूप में)।

- 2. सभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री (1967 से)।

- 3. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।

- 4. सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/प्रशासक।

- 5. योजना आयोग के सदस्य (अब NITI Aayog)।

उद्देश्य:

- 1. योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग सुनिश्चित करना।

- 2. योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत और संगठित करना।

- 3. सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना।

- 4. देश के सभी भागों का संतुलित और तीव्र विकास सुनिश्चित करना।

- 5. राष्ट्रीय योजना के निर्माण के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना।

- 6. योजना आयोग (अब NITI Aayog) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।

3. योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करना और उन्हें बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना।

4. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।

5. समय-समय पर राष्ट्रीय योजना के कार्य की समीक्षा करना।

6. राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना।

|

125 videos|399 docs|221 tests

|